|

|

|

LA SEYBOUSE

La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE

Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général

l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD

se trouve dans la page: La Seybouse,

|

Écusson de Bône généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint

Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyright et ne doivent pas être utilisés

à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu

l'autorisation écrite du Webmaster de ce site.

Copyright©seybouse.info

Les derniers Numéros :

204, 205, 206,

207, 208, 209,

210, 211, 212,

213,

| |

|

EDITO

LES IDES DE MARS !

Les 28 petits jours du mois de février sont derrière nous et voici le mois de mars qui débute. Le mois de Mars c'est aussi le mois du changement avec le printemps comme apothéose, la nature se réveille, les parfums des fleurs embaument l'atmosphère. C'est aussi les fameuses ides, du milieu du mois de l'an moins 44 avant J.C., qui a vu la disparition de Jules César le " dictateur " qui a soumis la Gaule au régime romain.

Est-ce que le rêve est encore permis pour penser si les ides de 2021 réserveraient un sort à un autre " dictateur " afin de libérer son pays de l'asservissement auquel il l'a soumis ?

Quelle est la magie ou le prestidigitateur qui sera à la baguette pour cette chimérique pensée contre la dictature médicale, économique, policière, répressive, liberticide et décervelante par la pensée unique tout en laissant se développer une barbarie qui se banalise parce que l'excuse et la repentance sont devenues les psaumes de la " répoublique " ? Les fleurs et les marches blanches sont devenues la mode du plus jamais ça répétitif.

Sinon, ce pays connaîtra une nouvelle révolution ou une nouvelle soumission par l'invasion qui est bien en " marche ". Tous les jours, des tentatives ou meurtres sont commis sur le territoire sans que les médias en informent le public. Des territoires entiers sont occupés et soumis.

J'espère ne plus être là pour voir le désastre final après avoir déjà connu les journées mortelles des 18, 19, 23 et 26 mars 1962 qui ont scellé notre sort et l'exil inexorable.

A l'époque, nous, les jeunes sans avoir vraiment conscience du futur, étions prêts à mourir pour ce drapeau et ce pays qui nous en a bien remercié soit par un coup de pied au C.., soit par une balle dans la peau. Mais est-ce que la nouvelle jeunesse est prête à faire des sacrifices…. ?

Après ce petit " coup de gueule ", sortons les outils pour préparer ce prochain printemps et profitons encore un peu des bons moments familiaux ou entre Amis.

Amicalement et sincèrement.

Jean Pierre Bartolini

Diobône,

A tchao.

Les ides de mars par Camuccini-

Les ides de mars par Camuccini-

|

|

C'ETAIT ENCORE L'ALGERIE FRANCAISE

Par M. Régis Guillem

|

MARS 1962 - LE MOIS DE TOUS LES MALHEURS

Le mois de Mars 1962 est le mois maudit de ces 8 années de terrorisme.

Il sonne le glas de l'Algérie Française ; que pouvions nous encore espérer après ces sinistres pseudo-accords déviants qui ouvraient de façon irrémédiable la voie à l'abandon de cette terre Française entièrement façonnée par un peuple composé de multiples nationalités venues pour en embrasser une seule : Française ; ce peuple qui face aux difficultés gigantesques, à force de persévérance, de sacrifices parvenait à sortir ce pays de l'époque moyenâgeuse pour en faire la figure de proue de l'Afrique, mais aussi le fleuron de la France.

Il débute dans l'horreur, l'ignominie et va être le reflet de ce qu'est le FLN, cette organisation terroriste à qui l'Etat Français va faire cadeau d'un pays où il ne poussait que des cailloux et à qui l'on va remettre sur un plateau un territoire digne d'un eldorado.

Mers-El-Kébir, banlieue oranaise. Le 1er mars 1962, tombait un jeudi. Il faisait le temps même de la vie, le temps qu'on imagine pour le Paradis. Un air doux et léger, un ciel aux profondeurs bleues à qui le soleil réservait sa plus fastueuse débauche de lumière, une senteur subtile de jardin laissait supposer une journée radieuse…

Il était environ 11h, un groupe de Musulmans encadré par des femmes fit irruption dans la conciergerie du stade de La Marsa, à Mers El-Kébir, tout près de la base militaire. Dans une véritable crise de folie meurtrière collective, ces hommes s'emparèrent de la gardienne, une européenne de trente ans, Mme Josette Ortéga et, sans la moindre raison, à coups de hache, la massacrèrent. Couverte de plaies affreuses, dans un ultime effort, elle tenta de s'interposer entre les bourreaux déchaînés et son petit garçon, mais en vain. Les tortionnaires déments frappèrent encore sous les yeux horrifiés du petit André, quatre ans, puis quand il ne resta plus qu'une loque sanguinolente, ils se saisirent de l'enfant et lui broyèrent le crâne contre le mur.

Leur forfait est accompli, ils s'apprêtaient à partir lorsque l'un des barbares se retourne et voit arrivé une petite fille avec des fleurs à la main. C'est Sylvette, 5 ans, qui est allée cueillir des fleurs.

Aussitôt il se rue sur elle, la roue de coups et pour l'achever, la saisissant par les pieds, la fracasse, tout comme son petit frère, contre un mur.

Quand M. Jean Ortéga, employé à la direction des constructions navales, franchit la grille du stade, le silence qui régnait le fit frissonner.

D'ordinaire, ses enfants accouraient, les bras tendus dans un geste d'amour. Une angoisse indéfinissable le submergea. Il approcha lentement, regarda autour de lui… puis, là, dans la cour, un petit corps désarticulé tenant encore dans ses mains crispées des géraniums, la tête réduite en bouillie, une large flaque de sang noirâtre tout autour.

Dès le lendemain les derniers défenseurs du drapeau tricolore entreprirent de venger cette boucherie inutile sur des innocents.

Ils furent vengés. Mais ils ne revinrent pas à la vie.

Ainsi débuta ce triste et sinistre mois de la honte de Mars 1962 qui conduisit à l'exode de tout un peuple.

La Métropole aussi connait ses drames.

Le 3 Mars 1962 : trois résistants Toulonnais trouvent la mort dans l'explosion de leur véhicule.

N'oublions donc jamais que des Métropolitains qui ne possédaient ni terre, ni réfrigérateur se sont battus pour que l'Algérie demeure Française.

Le F.L.N. poursuit inlassablement ses crimes qui atteignent le summum de l'horreur ; les enlèvements se poursuivent.

Le 4 mars 1962, Guy Lanciano et Daniel Falcone sont enlevés à Alger dans le quartier du Ruisseau. Pendant 41 jours ils subiront des tortures effroyables à la " Villa Lung ". On leur coupe le nez, les oreilles, on crève les yeux de l'un et l'on matraque l'autre qui perd l'usage de la parole.

- L'aveugle peut parler, le muet ne voit plus.

Ils seront libérés par un commando de l'OAS et remis aux services médicaux de l'armée française à l'hôpital Maillot. Leur état physique est tellement dégradé qu'on les garde longtemps... trop longtemps dans cet hôpital... jusqu'au mois d'avril 1963, période à laquelle la Croix-Rouge avise les familles de leur transfert à l'hôpital de Nancy par avion sanitaire.

JAMAIS ces familles ne les reverront ! ...

Le Sénateur Dailly interpelle de Broglie sur cette disparition. Réponse du Ministre : "L'affaire est sans doute compliquée : il subsiste quelques points obscurs. Je fais actuellement poursuivre sur le territoire national des recherches extrêmement poussées.

- Inutile de préciser que ces recherches - si elles ont vraiment eu lieu - n'ont jamais abouti...

L'OAS a conscience que son combat est celui du dernier espoir aussi elle redouble ses actions notamment en éliminant les tueurs du FLN libérés ou sur le point de l'être.

A Oran le 5 mars un Commando OAS prend d'assaut la prison et exécute 2 tueurs du FLN condamnés à mort mais graciés et en blesse 30 autres.

Le lendemain un autre Commando détruit les archives et dossiers des membres OAS inculpés en faisant sauter le troisième étage de la Préfecture d'Oran.

Entre le 6 et le 13 Mars l'ALN intensifie ses actions à la frontière tunisienne dans le seul but de faire fléchir la France.

Elle n'a pas besoin de cela car l'on sait parfaitement que de Gaulle a vendu l'Algérie.

Le 7 mars les négociations FLN-Gaullistes qui avaient été interrompues aux Rousses, reprennent à Evian.

L'OAS doit réagir avant que ne soient signés ces accords entre le Gouvernement Français et le GPRA.

A Oran le Général Jouhaud envisage une insurrection qui devra se faire autour de Tlemcen., il fixe la date du 11 mars 1962, Jouhaud dispose de l'infanterie de marine, de 3000 harkis, de tous les GMS, du cinquième étranger, d'un régiment de hussard.

Il tente de rallier le Commando Georges ; mais le Capitaine Georges GRILLOT s'y refuse et au contraire s'arrange pour une mutation en Métropole ; Jouhaud se retourne sur l'un des piliers du Commando Youcef qui se désiste également.

Il est prévu qu'un territoire soit ainsi libéré, et que l'O.A.S. demande à participer aux négociations d'Evian.

La date est fixée au 15 Mars.

Alger, informé, demande de retarder pour se coordonner avec le maquis de l'Ouarsenis, qui doit se mettre en place plus tard.

Le 13 mars 1962, Michel Debré répondant à une question du général Ailleret demandant si les musulmans perdront automatiquement la citoyenneté française déclare :

- " Oui s'ils demeurent en Algérie, mais s'ils reviennent en métropole après l'autodétermination, ils pourront reprendre la nationalité française et bénéficier des aides aux rapatriés. "

Puis se produit l'impensable en cette journée du 14 mars 1962 ; Pour la première fois, l'aviation française mitraille les terrasses d'Oran, à la demande du général Katz et sur ordre de De gaulle.

Pour réduire l'OAS maitre de la ville, Katz avait interdit toute présence sur les terrasses.

Jamais l'armée n'avait nulle part en Algérie mitraillée de telle façon une ville Européenne. Il est vrai que jusqu'en 1962, aucune d'entre elle n'était ouvertement FLN.

Et nous voici arrivés à la date de toutes les trahisons ; ce 18 mars 1962 sont signés des " accords d'Evian " par Krim Belkacem pour le GPRA et Louis Joxe, Robert Buron et Jean de Broglie pour la France.

o Un cessez-le-feu applicable le 19 mars à 12h

o Un programme commun d'intentions proposées à ratification par référendum (8 Avril en France et 1er Juillet en Algérie).

De Gaulle fait libérer Ben Bella le soir même; il prend immédiatement - avec ses collègues - l'avion pour Genève et déclare à la télé "c'est la solution du bon sens."

Les élus d'Algérie publient un communiqué "les populations d'Algérie se défendront elles-mêmes;"

Le sort des européens d'Algérie était scellé par l'article 2 du chapitre 2A qui permet aux européens de faire la demande de nationalité algérienne après les trois ans de la période temporaire.

Ils n'étaient donc pas de droit algériens, mais devaient obtenir l'accord du F.L.N., accord qui ne sera pratiquement jamais accordé. De plus cette nationalité n'est qu'une sous nationalité, celle d'un dhimmi en pays musulman.

L'armée française rentre aux casernes, l'article 5 prévoit qu'elle stationne de façon à éviter tout contact avec les forces du F.L.N. Un décret secret du gouvernement leur indique : "l'armée française ne pénétrera pas dans les zones fixées pour le stationnement des forces F.L.N. Tout contact avec les forces F.L.N. sera évité". Dans ses mémoires, le général Fourquet, successeur d'Ailleret en tire les conclusions : " … la sécurité diminue instantanément…"

La population Européenne n'étant plus protégée, l'O.A.S. décide l'implantation de maquis afin de remplacer l'Armée et assurer la protection des populations rurales.

Le Général Salan décide la création de maquis.

Le colonel GARDES implante un maquis dans le massif de l'Ouarsenis, sur un terrain favorable contrôlé par le Bachaga BOUALEM.

Le commando Albert du Sous-Lieutenant Giorgio MUZZATI, qui opérait dans le secteur, se renforce d'une centaine d'hommes venant d'ALGER.

Accroché par l'ALN, encerclé par l'armée française, mitraillé par l'aviation, l'aventure tourna court rapidement et prit fin le 10 Avril.

Un certain nombre de maquisards furent tués, principalement lors du combat contre l'ALN, d'autres plus nombreux furent fait prisonniers et le reste parvint à s'échapper.

Le Commandant Paul BAZIN - le Sergent SANDOR - AOUSTIN Pierre - BEVILAQUA Michel - ESCRIVA Roland - MARQUES Jean Claude sont tués au cours de l'accrochage.

En Oranie le Général Jouhaud donne l'ordre à Marc Peyras chef de l'Organisation de Mostaganem de créer un maquis dans les monts du Dahra.

Dès son implantation il assurera la protection de plusieurs communes et interviendra dans toutes les actions que ni l'armée, ni la gendarmerie n'assurent pour se conformer aux accords déviants.

Ses actions se montreront des plus efficaces et enrayera les attentats du FLN. Régulièrement les maquisards sont renseignés tant par les SAS, que par les chefs de 2 douars.

De Gaulle ce Général imposteur qui s'est imposé en 40 grâce et avec l'appui des Communistes, ce général adulé par les Français qui sans doute ignorent toutes ses trahisons, ce général d'opérette qui a sur les mains le sang de milliers de Français, celui qui est considéré par l'un des plus grands journalistes politologues français comme le plus grand traitre de la 5ème République.

Sur les ordres de De Gaulle Pierre Messmer donnera l'ordre à compter du 19 mars de désarmer tous les Harkis et Moghzanis les livrant ainsi à la vindicte des égorgeurs qui leur feront subir les pires atrocités indescriptibles.

Les populations musulmanes qui pour leur grande majorité étaient pro-françaises comprennent qu'elles subiront le même sort que les Harkis.

Voulant se racheter elles commettront les pires atrocités dont le summum de l'horreur fut atteint à Oran le 5 juillet 1962.

Ces assassins de dernière heure seront désignés les " marsiens " par leurs propres compatriotes.

Les premiers Harkis désarmés subiront à Saint-Denis du Sig, village Oranien, l'assaut des barbares ; les Harkis se défendront avec acharnement mais leur courage n'empêcha pas la mort d'une centaine d'entre eux.

Quelques Officiers enfreindront les consignes et au risque de leur carrière embarquent à destination de la France les familles des Moghaznis sous leurs ordres.

Malgré la précipitation des évènements et le danger qui les guette plusieurs Douars d'Oranie manifestent leur attachement à la France.

Le 21 mars à Djeniene Meskine, sur la route d'Oran à Sidi-Bel-Abbès deux délégations sont descendues respectivement de la Cité et du douar. Tous les hommes du village, accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants, suivaient les porteurs de drapeaux tricolores et scandaient " Algérie française " tous se dirigeant vers la mairie. En cours de route, des Européens du centre et des ouvriers, de la C.A.D.O., toute proche, se joignaient aux manifestants. Et ce fut bientôt un millier de personnes qui stationnaient devant la mairie. Puis, dans un silence impressionnant, devant toute cette foule figée au garde-à-vous, le grand drapeau tricolore était monté au haut du mât, hissé par deux employés municipaux, un Européen, et un Musulman... Puis une femme musulmane, prenant la parole, exhortait, en français et en arabe, tous ses concitoyens à la fraternisation. Pour finir, une vibrante Marseillaise réunissait, d'une même voix et d'un même cœur, les deux communautés, réunies comme autrefois.

On pouvait donc encore voir se rassembler Européens et Musulmans sous les plis de notre emblème, malgré le F .L.N. Malgré le F.L.N., car la veille, trois rebelles étaient venus commettre des actions terroristes. Surpris par un groupe de G.M.S. de Saint-Lucien, commandé par le capitaine Audon, deux rebelles étaient abattus et le lendemain la population criait sa volonté de rester française.

A Tébessa, le même jour, une manifestation analogue se déroulait.

Le 23 mars c'est le drame de Bab el Oued qui oppose l'OAS à l'armée ; Bab el Oued va subir le joug des forces gaulliennes qui n'hésiteront pas à tirer sur toute cible quelle qu'elle soit. 7500 appartements seront entièrement saccagés par les gardes mobiles pris de folie ; 15000 personnes vont être arrêtées et transférées dans des camps.

Ce blocus conduira la population algéroise à une manifestation de soutien, d'apport de vivres et de médicaments ; manifestation pacifique réprimandée par le sang.

A Oran depuis une semaine les combats de rue font rage, les gardes mobiles n'hésitent plus à utiliser les canons de 37 et mitrailleuse de 12,7 pour tirer sur les commandos OAS.

Malgré les combats un commando OAS organise un hold-up à la Banque de l'Algérie. Le butin est estimé à plus de deux milliards d'anciens francs.

Les combats entre gendarmes et Collines font 10 morts. le préfet de Police se réfugie à Mers El KEBIR.

Les combats entre Collines et gendarmes mobiles s'intensifient et font autant de victimes dans les rangs OAS, Gardes mobiles que dans la population civile.

Selon la presse, cette journée se solda par 1 tué et 15 blessés chez les gendarmes ; 3 blessés chez les soldats ; 1 tué et 21 blessés chez les civils.

Au cours de ces attaques contre les gardes mobiles, ces derniers n'hésitèrent pas à tirer sur les immeubles à l'arme lourde et tuèrent plusieurs civils.

Mesdemoiselles Lucette DOMINIGUETTI - 16 ans, Monique ECHTIRON - 14 ans, qui étendaient du linge sur leur balcon furent abattues par les gendarmes mobiles qui tiraient à la 12.7 ; madame AMOIGNAN, née DUBITON (dont le père avait été tué par le F.L.N.), sa petite fille âgée de 2 ans et demi furent fauchées, à l'intérieur de l'appartement, par des rafales de mitrailleuse 12.7 ; la sœur Sophie atteinte à la jambe dut être amputée par le docteur COUNIOT. Une mère de 7 enfants, Incarnation ESCODA, est tuée par une rafale de 12,7.

A Bab el Oued, c'est la poursuite de la répression, en particulier tous les jeunes entre 18 et 21 ans sont raflés et déportés en métropole. Cette mesure s'applique du reste dans toute l'Algérie et prendra l'appellation de " Plan Simoun ".

Dans le bled, à Bou Alam, près de Géryville le F.L.N. fait lire par le maire sa première instruction officielle : "tous ceux qui porteront encore l'uniforme colonialiste après le 1er Avril seront exécutés. Par ailleurs les harkis et anciens harkis devront quitter le village de regroupement près de la SAS et regagner leur ancien douar."

La plupart souhaitent s'engager dans l'armée française, mais l'armée ne prend que les célibataires, ils sont presque tous mariés.

Le douar regroupement de Yalou se pavoise aux couleurs française, drapeaux de fabrication locale.

Le commandant Guillaume, adjoint de Jouhaud pour le bled Oranais est arrêté "par hasard" à un barrage routier.

En fait il a très certainement été livré par l'un ou l'autre des officiers qui lui avaient promis de démarrer ce jour l'insurrection, et qui n'ont pas bougé.

Et ce 25 Mars 1962 : le choc. Les combats entre OAS et Gardes Mobiles n'ont pas cessé et s'intensifient ; tout le monde imagine que c'est la recherche du poste émetteur.

Mais en réalité c'est l'arrestation du Général Jouhaud ; à ses côtés Claude-Sandra Raymond appelée Cléopâtre dans la Résistance Oranaise. Mais en réalité c'est l'arrestation du Général Jouhaud ; à ses côtés Claude-Sandra Raymond appelée Cléopâtre dans la Résistance Oranaise.

Cette femme exceptionnelle qui dirigeait l'Echo de l'Oranie, que nombre d'entre vous connaissent qui s'est éteint le 23 mars 2013.

Elle fut une héroïne au sein des défenseurs de l'Algérie Française.

Cléopâtre fut son pseudonyme dans l'Organisation Armée Secrète.

Elle fut la secrétaire du Général Edmond Jouhaud, étant à ses côtés en permanence, et resta à ses côtés lors de son arrestation un certain 25 Mars 1962.

26 Mars 1962. Ce jour de 1962, alors que De Gaulle avait trahi et abandonné l'Algérie aux égorgeurs du FLN, des Français manifestaient pacifiquement rue d'Isly, à Alger.

Pour empêcher la population algéroise d'apporter son soutien à Bab-el-Oued, quartier assiégé par la Gendarmerie mobile, le préfet Vitalis-Cros fit appel à l'armée pour bloquer le passage de la foule. C'est le 4ème Régiment de Tirailleurs Algériens qui est désigné malgré la mise en garde de son commandement qui prévient que ces soldats ne sont pas préparés à une confrontation urbaine.

Ils étaient trois mille civils non armés à défiler vers le quartier de Bab el Oued, et se retrouvèrent donc face à un barrage militaire.

A 14h45, un lieutenant des tirailleurs vient les prévenir, ou plutôt les supplier : " dispersez-vous, nous avons ordre de tirer " (source Paris-Match n°178).

Quelques minutes après, les armes automatiques crépitent vers la foule.

Une centaine d'Algérois - hommes, femmes, enfants - furent abattus et d'autres centaines furent blessés par les balles françaises. Ils sont tombés victimes de la haine gaulliste.

Ainsi s'achève ce mois de Mars 1962 que nul ne peut oublier.

Une blessure peut, avec le temps, se refermer ; mais il y restera toujours la cicatrice.

Il en résultera un bilan de 637 attentats qui auront causé la mort de 537 innocents et 936 blessés.

Mais cette fin de mois de Mars 1962 ouvrait aussi le début des horreurs perpétrés quotidiennement : tueries, enlèvements dont le summum sera atteint ce 5 Juillet 1962 à Oran.

Condensé des principaux évènements relatés par Régis Guillem.

Le 28 Février 2021

|

|

| Le con finement

Envoyé par Eliane

| |

Autrefois, les gens qui restaient chez eux sans parler à personne étaient qualifiés de cons finis. Aujourd'hui ils sont simplement des cons finés.

Le con finement nous est parvenu par les chefs des gouvernements s'adressant à leurs cons citoyens. Tout cela est con sternant. Cela commence à nous mettre la con pression et nous entendons de nombreux potes se con plaire dans la con plainte médiatique.

Faute de mieux nous nous tournons vers l'église, ce lieu con sacré pour demander à Dieu de con jurer ce fléau. On nous dit alors que, pour ne pas être cons damnés, nous devrions pour pénitence nous con fesser.

À la maison, pas toujours facile de con tinuer à bien s'entendre avec nos cons pagnes ou nos cons joints. Il faut faire des cons promis et prendre quelques cons primés pour faire passer la pilule. Nous en sommes cons vaincus, il faut rester à la maison dans le con fort, nous limiter à manger des plats cons gelés et penser avec con passion à ceux moins bien lotis.

Bientôt tout ira mieux et le virus aura été con battu avec succès.

Mais restera la facture à payer. Et là, soyez-en sûrs, nous serons alors tous cons cernés.

Auteur inconnu

|

|

BONS BAISERS D'HONOLULU

ECHO D'ORANIE - N°295

|

En latin d'Afrique...

Une nouvelle chronique de Gilbert ESPINAL

- Là, j'ai une carte postale de Consuelo, qu'elle m'est arrivée toute fraîche de ce matin, déclara la Grand-Mère. Elle avait du la poster y a trois mois et c'est seulement aujourd'hui qu'elle arrive. J'ai du payer le timb' qu'elle avait omis de le mettre, avec une amende que, sans ça, le facteur il me la donnait pas ; et il a du monter les cinq étages à pinces que la Mère Mafigue, la concierge, elle a pas voulu lui ouvrir la censeur sous préteste qu'elle venait de se l'astiquer et que la carte postale elle allait lui mettre du sab' partout, vu la personne qui l'avait envoyée et l'endroit d'où elle venait.

- Et qu'est ce qu'elle te dit la Consuelo dans sa correspondance ?

- Pos, là sur le buffet tu l'as, à côté de la soupière ! Si t'y arrives à déchiffrer ce qu'elle a écrit, une sucette je te paye : on dirait des pattes de mouche et que ni l'endroit ni l'envers (j'ai même pensé qu'elle écrivait le français de gauche à droite, comme elle est arabe maintenant) j'ai pu comprendre une goutte de ça qu'elle a voulu me mettre.

Angustias prit le carton avec circonspection et jeta un oeil dessus :

- Pos, elle écrit : "Bons Baisers de Honolulu pour tout le monde, même à celles d'entre vous qu'elles m'arrachent la peau à longueur de journée. Je passe des vacances de rêve ici à HONOLULU accompagnée de la R'zouza (1) qu'elle me surveille comme le lait sur le feu, de la Mahbouba (2), qu'elle me colle aux fesses même quand elle me passe le rahna (3) sur les cheveux et de mon mari bien-aimé SA le Prince Ben Zine qui ne me quitte pas des z'yeux et qui se fait rapporter par les deux premières tout ce que je dis et tout ce que je fais. J'ai du même leur dire "bela fou mouk" (4) pour qu'elles me foutent la paix"...

- Anda ! coupa la Golondrina, que ça doit pas être emmerdant d'avoir deux espionnes sur le dos toute la journée, à celle qui raconte le plus de bobards !

- Cette Consuelo c'est une calentona ! déclara la Grand-Mère sur le ton du mépris ; le mari il a raison de se méfier ! C'est pas pasqu'il s'appelle Ben Zine qu'il est détaché des contingences ! La Princesse, plus elle en a plus elle en veut ! A Oran, déjà, elle avait tué son premier mari Léon, qu'il était camé au pschit' qu'on l'appelait le Camé Léon, puis son second Tragamonos qu'il a eu le temps rien que de lui laisser sa retraite avant de passer l'arme à gauche ; puis ça a été au tour du Prince El Bathroul et maintenant le richissime, dispendieux et généreux Ben Zine avec lequel elle s'est mariée rien que pour aspirer à sa pompe !

Angustias reprit :

- Elle signe "Votre Princesse Zouïna de la Babouche anciennement du Tarbouche, mon mari antérieur S.A Yennah Besef El Bathroul étant décédé cet hiver de la canicule dans le désert de Gobi où il faisait paître ses troupeaux !"

- Et qui c'est qu'y a pu lui dire qu'on lui arrachait la peau à longueur de journée ? interrogea la Golondrina. Parmi nous, y a un mouton noir qui cahùète tout ce que nous faisons et tout ce que nous exprimons ! Si ça continue, on va t-êt' obligé d'être muettes comme des tombes : "des oreilles ennemis nous écoutent", ça serait pire que pendant la guerre !

- Pos moi, sauta Amparo, depuis qu'elle nous a rendu visite l'année dernière, qu'elle est descendue chez vous, Aouela (j'espère que vous vous en souvenez) ni si quiera (5) j'ai demandé de ses nouvelles ! Elle vit dans un monde de grandeurs et moi je suis ici à trimer comme une bourrique, pour arriver à joindre les deux bouts, que mon mari y s'est fait fout' à la porte de son atelier pasqu'il réclamait la semaine de trente heures, payée quarante-cinq et sept semaines de congés, comme les Allemands, qu'eux, y z'ont perdu la guerre.

- Moi, lança Angustias, je vois qu'une seule personne qu'elle a pu lui faire le rapport à Consuelo, c'est votre petite fi' Tonina, Grand-Mère, que depuis qu'elle a rencontré la Princesse, elle s'arrête pas de parler d'elle, que la bav' elle lui coule "et que Consuelo par ci, et que Son Altesse par là..." je crois même qu'elle l'y a adressé des lettres, pasque faut' jour, j'ai entendu qu'elle demandait à votre fi' Isabelica, sa mère, à combien ça coûte de mettre un timbre pour le Moyen-Orient !

- Et qu'est-ce qu'elle a fait ma fi' ? demanda la Grand-Mère.

- Pos elle a mis la main au por' monnaie et elle l'y a sorti les sous que ça m'a paru une barbaridad' de cher ! répliqua Angustias. Je lui ai dit même à cette dernière : "Tu devrais faire entention, pasque, dans son courrier, la Princesse Consuelo, je crois qu'elle est en train de lui bourrer le mou à ta fi' en lui proposant de venir la rejoindre, non pas à HONOLULU mais dans le bled pourri où il habite Ben Zine entouré de ses chameaux et de sa famille". Votre petite-fi' Aoula, depuis qu'elle a cassé la carte avec son policier de fiancé (avec tout le jaleo que ça a fait dans le quartier) elle tourne pas rond, elle est sensible à ce que lui dit Madame Ben Zine pour lui décrasser l'âme et essayer de lui remonter le moral !

- Et qu'est-ce qu'elle lui dit Consuelo ?

- Que là où elle habite, y'a des cœurs à prendre ; et quand je lui dis des cœurs, je m'entends ! Elle lui propose même de lui présenter le plus jeune frère de son mari, le Prince Mouloud Ben Zine Ould Saraouel, qu'il est toujours pas marié. Y paraît que c'est un beau garçon, avec la chevelure crépute et des narines proéminentes, ce qui est de bon augure lui assure la Princesse en vertu de l'adage "como tiene el naz tiene el compaz" (6) ! II est un peu bovo, lui a écrit Consuelo, mais il est bon pour le service ! Tonina elle balance : tantôt elle dit qu'elle réfléchit, tantôt qu'elle se tchale (7) elle-même en se racontant des histoires d'or et de pierres précieuses et de dollars.

- Hé tu vois ma petite fi', fulmina la Grand-Mère, se marier avec un qu'il a les narines qu'elles avancent et qu'elles s'épatent ? Comment il a les lèv' ?

- Pos Consuelo elle lui a dit, exposa Angustias (pasque votre petite fi' elle a eu ses curiosités aussi !) qu'il avait pas besoin de se les faire remodeler comme on fait maintenant avec du silicone ; que de ce côté là, le Bon Dieu il l'avait bien servi et qu'elle trouverait tout son confort, en plus d'être elle-même la Princesse du Sarouel. Remarquez que s'il a un nez proéminent, ça équilibrerait avec votre petite fi' que elle, elle a pas d'appendice nasal du tout !

- Hé où tu y as vu toi, que ma petite fi' elle était tchata ?

- Aouela ! Ne me dites pas : votre petite fi' elle a deux trous au milieu du visage : on dirait une prise électrique, et pour ce qui est de sa bouche, elle est qu'on jurerait une arapède !

- Mais cette Consuelo, fulmina la Grand-Mère, c'est une mère maquerelle ! Comment elle ose proposer à ma petite fi' de se marier avec un qu'il a des lèvres en revers de pot de chambre.

- Y vous embrassera mieux grand-mère quand y viendra vous voir et ce seront des suçons princiers ! Et dans la famille, vous aurez aussi une presque Reine !

- Qué Reine ni ocho cuarto ! hurla la vieille femme. Toi, tu veux que je retourne au Moyen-Age, à l'époque de la Gabelle où si tu marchais pas droit on t'envoyait à Aubagne, à ramer sur des galères ! C'est pour ça qu'y a eu la Révolution ! Maintenant, nous avons un Président de la République ; que je sais pas si c'est mieux, avec tous ces impôts qu'il nous inflige ?

- Et vous aussi, vous payez des impôts ?

- Moi non ! clama la Grand-Mère, moi je suis économiquement faib' ! Ojala (8) que je paye des millions et des millions d'impôts, ça signifierait que je roule sur l'or. Remarque qu'avec ça qu'y font des sous que nous leur donnons aux agents du fisc ! Y boulottent tout à notre santé ! Le fruit de notre labeur et de notre sueur que, ni si quiera, je peux m'acheter, moi, un manteau pour cet hiver. Depuis l'Algérie je traîne toujours ce vieux pardessus du grand-père que j'ai fait remettre à ma taille par cette tchapoussera (9) de couturière que la Mère Mafigue elle m'avait indiquée, qu'elle prétend que c'est une élève de Galiano (çui-la qu'il a pris la suite de Dior) et que sous préteste que maintenant la mode elle est asymétrique elle m'a fait une ouverture par la manche. Ce qui fait que y faut que je passe mon cou par là, si je veux sortir la fugure et que ça me serre tant que je peux pas rouler ma pomme d'Adam. Je reste là avec le gosier coincé chaque fois que je le met. La Golondrina elle me dit qu'y faut que j'aille chez le chirurgien esthétique pour qu'y me la supprime, comme ça j'aurai le cou long et déplumé comme un coq anglais ; mais tu me vois pas à mon âge monter sur la table d'opération avec les varices que j'ai et la rotule du genou coincée !

- Aouela, essaya d'apaiser Angustias, le Président de la République il a pas la faute si votre couturière elle est maboule (10).

- Pos, lui aussi il a la responsabilité de la chose ! fulmina la Grand-Mère. T'y a pas vu le procès qu'on lui fait, ainsi qu'à sa moitié, pour les dépenses de bouche que, tout au long de leur carrière, ils ont engagées.

- Hé qu'est-ce qu'y vient faire Bush dans cette affaire ? interrompit Angustias.

- C'est pas de ce Bush que je te parle ! Je te parle du trou que tu as en dessous le nez et qui te sert à manger ! Y paraît que le matin au petit-déjeuner, ils se tapaient un sandwich au saumon fumé ou à la langouste. A midi, ils déjeunaient d'une boîte de caviar chacun, même la gamine ! Et ça, durant des années ! Il a fallu que Le Pen il mette le doigt sur la plaie pour que le scandale éclate ! De prison ils sont menacés, toute la famille, même la gamine ! C'est pour ça que la Présidente, maintenant, elle fait la quête pour rembourser le boucher, le charcutier et le poissonnier ! Tout le monde s'esbaudit pasqu'elle ramasse les pièces jaunes (encore merci qu'elle pompe pas les billets) avec cet escogriffe de David Douillet ! Comment tu crois que celui-là il est devenu aussi grand et aussi gros, qu'y paraît qu'y casse la gueule même aux japonais en leur déchirant leur kimono et en multipliant leurs shoushis ! On dit qu'il assomme même les sumos, qu'eux, quand ils le voient à la télévision, ils tournent le bouton, pasqu'y savent plus où donner de la tête.

- Ay ! Grand-mère, s'exclama Angustias pour apaiser l'indignation de la doyenne ; si votre petite fi' Tonina elle épouse le prince Mouloud vous aurez l'obligation rien que de manger du méchoui ; les hommes du désert y dégustent ni saumon, ni foie gras, ni caviar et encore moins de langouste, qu'avec la chaleur qu'y fait, elle tiendrait pas le coup. Y faut vous imaginer : vous, Patronne du harem et du gynécée, au milieu d'une tripotée de bédouins, en train de déguster un chameau rôti, votre petite fi', à proximité avec une couronne de diamants sur la tête et le prince Mouloud à ses pieds.

- J'aime pas le chameau, fit la Grand-Mère d'un air écœuré.

- Pos y vous rôtirons un mouton et même plusieurs, imaginez-les : avec une délicatesse infinie, ils écartèleront la bête et munis de trois de leurs doigts ils iront chercher dans la cavité orbitale, l'œil de l'animal (c'est le morceau de choix) et, pour vous faire honneur, ils vous l'offriront.

- Faudra que je me l'avale ! Gloup ! exhala la Grand-Mère à demi morte de dégoût. Je préfère encore la cervelle basse.

- Et là-aussi s'ils font cent-cinquante moutons pour nourrir la tribu, Aouela, vous aurez à votre disposition cent-cinquante rognons blancs, que dis-je cent cinquante ! Non ! Trois cents puisqu'il faut les multiplier par deux ! Qui plus heureuse que vous !

1 - R'zouza : la plus âgée des épouses du Prince

2 - Mahbouba : la fidèle servante noire

3 - rahna : le henné

4 - Bela fou mouk : fermez vos gueules

5 - ni si quiera : ni seulement

6 - como tiene el naz tiene el compaz : comme il a le nez il a le reste

7 - tchale : elle se ravit elle-même

8 - ojala ! : Dieu fasse que

9 - tchapoussera : cette ouvrière malhabile et maladroite

10 - maboule : folle à lier

|

|

Récit d’un prisonnier évadé d'Allemagne.

LES DISPARUS

Lassés de la nourriture infecte qui nous était servie, des traitements inhumains qui nous étaient infligés quand nous n'avions pas travaillé au gré de la brute qui nous surveillait à la mine, nous avions réussi avec des ruses de Scorix à nous enfuir de notre lieu de torture et nous errions à trois, mourant de faim et de soif dans un, chemin encaissé dont nous ne connaissions pas l'aboutissant, lorsque soudain, à quelques vingt pas, une lumière filtra dans les ténèbres.

Nous, nous arrêtâmes net, tremblant de retomber dans les mains des nouveaux bourreaux et un court conciliabule s'engagea entre nous. Mes deux camarades furent d'avis de retourner sur nos pas. Moi seul résistais : j'étais si faible et puis j'avais si faim et si soif ! O, leur dis-je», manger même du pain K K, boire à longue gorgée de l'eau fraîche pour apaiser le feu qui me brûle les entrailles et mourir après, peu m'importe, mais je veux boire. Partez, je vous en prie, car je suis décidé et préfère mourir la plutôt que de reculer d'un pas.

En présence de mon insistance farouche, mes braves camarades cédèrent, ils ne voulurent pas me quitter. Du reste, ils étaient presque aussi fatigués que moi. II fut convenu que puisque j'étais l'auteur de l'idée de demeurer sur place, je devais me dévouer et aller reconnaître les lieux.

Je m'avançais alors en rampant, retenant mon souffle, et me trouvais en présence d'une épaisse porte de bois, disjointe, par où filtrait une lumière fumeuse et cru reconnaître l'entrée d'un souterrain où nul bruit ne se faisait entendre. Intrigué, j'avançais et poussais légèrement la porte qui s'entrebâilla presque sans effort et sans bruit et j'entrais délibérément dans le couloir.

A quelques pas plus loin, presque immédiatement après, une lampe rudimentaire, une autre porte, mais fermée celle-là, car je la poussais en vain. J'en étais là de mes observations et ne savais ce que je devais faire lorsqu'un pas furtif me décela la présence d'un être humain. Vouloir fuir m'était impossible : j'attendis donc et fus tout surpris de me trouver en présence d'une sœur hospitalière, à laquelle je m'adressai, suppliant, en lui avouant qu'évadé d'un camp de prisonniers, je mourais d'inanition.

Elle m'écouta sans mol dire et après m'avoir fait signe, de l'attendre, elle disparut dans la pénombre d'un couloir humide.

J'attendis relativement longtemps, si longtemps même qu'à la fin, à la fois impatient et intrigué, je m'engageai à pas de loup dans la direction qu'avait suivi la soeur. Je n'allai pas loin cependant, car, à peine avais-je fait une cinquantaine de mètres que je me trouvais en présence d'une vaste salle, éclairée de ci, de là, par des luminaires et entourée de lits d'hôpital. Un silence lugubre y régnait et je crus à un moment donné qu'elle était inhabitée, pourtant, ayant cru entendre une plainte sourde s'échapper d'un lit voisin, je m'enhardis et m'approchant doucement, je constatai que le lit avait un occupant qui me fixait avec des yeux pleins d'épouvante. Je m'approchai encore davantage et quelle ne fut pas ma surprise de reconnaître dans l'alité mon camarade X., que j'avais perdu de vue depuis le commencement de la guerre.

Je me disposais à lui donnais l'accolade quand, d'un ton plein de tristesse, il me dit textuellement : » Mon Dieu ! Pourquoi es-tu venu ? Je croyais ma retraite si bien cachée. Vas-t'en ! Fuis ! Fuis vite si tu as un peu d'estime pour moi net surtout si tu as le bonheur de retourner au pays, si lu revois mon vieux père et ma vieille mère, jure-moi de ne leur jamais dévoiler ni ma présence, ni mon état : il est préférable qu'ils continuent à me croire mort, ils souffriraient trop de me savoir ainsi. »

Et pendant qu'il prononçait ces mots, de grosses larmes sillonnaient ses joues amaigries. — « Mais sauve-toi donc, reprit-il, haletant, tu ne vois pas que tu me fais mourir ! Tiens, incrédule, soulève mes draps et regarde. » — Je soulevais les couvertures et mon horreur ne connut plus de bornes lorsque je constatai que le malheureux n'avait plus ni jambes, ni bras.

Paralysé de stupeur, je demeurais là, inerte, me demandant si je vivais un cauchemar lorsque, avec plus d'insistance il répéta sa prière. Je revins alors moi-même et après m'ètre rendu compte d'un regard circulaire que les autres, lits étaient occupés par des infirmes dans son cas, je m’enfuis, éperdu, cependant que retentissaient à mes oreilles, comme une prière ou un avertissement : « Tu as juré ! Tu as juré !»

Je courus droit devant moi, ne sentant plus ma faim ni la soif et arrivais comme un bolide sur mes camarades à qui je contais rapidement ce que j'avais vu. Notre parti fut vite pris. Nous courûmes à perdre haleine afin de mettre le plus de distance possible entre ce lieu maudit et nous.

Après des péripéties sans nombre, des dangers et des fatigues inouies, nous parvînmes à nous glisser à travers les sentinelles allemandes et à pénétrer en Hollande où l'accueil le plus empressé nous fut fait et où nous pûmes nous remettre un peu de nos terribles fatigues.

Depuis, j'ai revécu par la pensée ce terrible souvenir qui, bien souvent, hante mes nuits, et je frémis en songeant que des parents pleurent des êtres aimés qu'ils croient morts quand, en réalité, ils sont bien vivants ou enterrés comme tels.

Qu'est devenu mon pauvre ami ? Quel était cet asile souterrain où lui et ses infortunés camarades vivaient des jours et des nuits d'angoisses ? Avaient-ils été opérés à la suite d'affreuses blessures de guerre ou bien avaient-ils été sacrifiés aux majors boches pour servir à des expériences ? Toutes les suppositions sont possibles puisque je n'ai jamais plus entendu parler de mon pauvre, camarade, puisque vainqueurs, nous avons exigé la reddition de nos prisonniers. Il est vrai que nous ne sommes pas aller visiter les souterrains boches en Bavière attendu que nous n'occupons que la rive gauche du Rhin et voilà pourquoi je supposerai toujours, jusqu'à preuve du contraire que tous nos disparus à la guerre ne sont pas réellement morts, malheureusement pour eux.

René FRANCK.

|

|

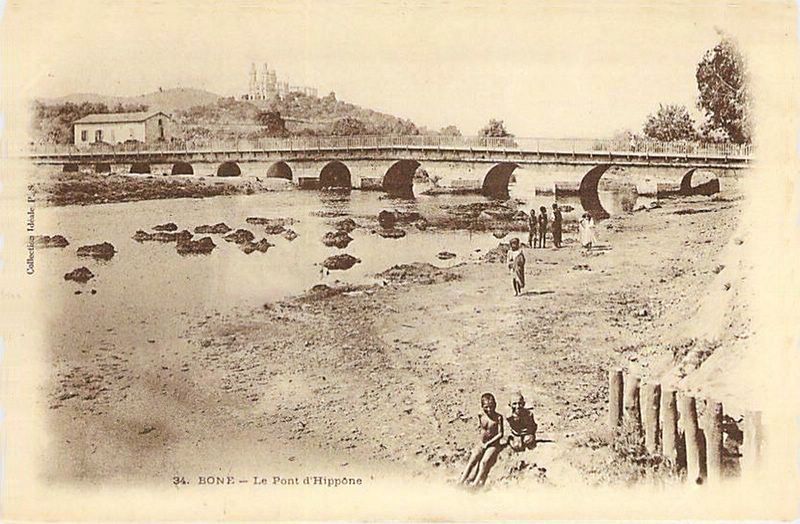

PHOTOS DE BÔNE

Envoi de diverses personnes

|

BATEAUX DE PËCHE

CHARGEMENT BATEAU DE VIN

PALAIS LECOCQ

LA GARE

HÖTEL D'ORIENT

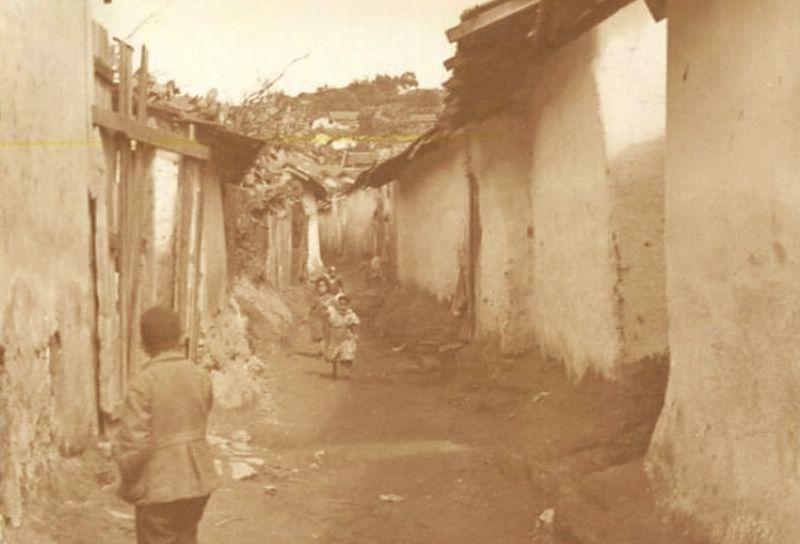

LES BENI RAMASSES

|

|

Variations en fa(mme) majeur

Par M. Marc Donato

|

Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce Covid aura donné à notre linguistique un coup de seringue propre à la faire accoucher de nouveaux mots et à en dépoussiérer certains autres qui font le devant de la scène par moments. Ainsi, en cette période d'interminable pandémie, "variant" est sur toutes les lèvres de la gent médicale. Variant par-ci, variant par-là. Voilà que Covid se met à varianter en se donnant des formes légèrement différentes de sa forme initiale et qu'on appelle les variants. Certes, le mot et sa famille n'étaient pas tombés dans l'oubli : les divas de la météo vespérale ne nous annoncent-elles pas que la température pourrait varier de quelques degrés entre le chiffre du thermomètre et le fameux ressenti ? Les prix eux-mêmes varient d'un magasin à l'autre. Notre humeur varie au gré du temps... Et, parfois, l'habile variant se pare d'une coquette particularité féminine pour nous aborder, le futé, sous la forme d'une "variante", habile et rusée transformation pour un même résultat.

Beaucoup de choses varient au fil du temps, certaines même ne vont-elles pas jusqu'à s'avarier ? Mais la plus belle de ces variations a été mise en proverbe par la sagesse populaire, dont on sait que la philosophie, polie par des siècles d'expérience, mille fois replacée sur le travail par nos pères, ne souffre pas d'être remise en question. "Souvent femme varie, bien fol est qui s'y fie" en est l'illustration. "La donna è mobile", entonne le duc de Mantoue dans Rigoletto. Femme légère, plume au vent, susceptible de varier autant d'idées que de discours au premier changement d'humeur ou selon le cours des événements. Ce trait si féminin aurait-il été souligné par Victor Hugo dont le roi s'amuse en chantant ces vers au cabaret ? L'auteur des Misérables attribue la paternité du texte à François 1er qui l'aurait gravé sur une vitre du château de Chambord. On sait combien le monarque aimait les femmes, lui qui aurait contraint Honorade de Voland à se défigurer afin de détourner d'elle le fougueux jeune homme revenant d'Italie avec le mal français pour avoir fréquenté un peu trop et n'importe qui.

Quoi qu'il en soit, la populace, dans son immense sagesse, a repris à son compte cette futilité du caractère féminin. Depuis, Simone, Gisèle et Marlène sont passées par-là, défendant la cause des femmes, et on approuve totalement l'engagement qui justifie leur combat féministe. Pour autant, la Femme a-t-elle renoncé à varier ? L'éternel féminin est là, universel, intemporel, depuis maman Ève et le coup de la pomme qui nous est resté en travers de la gorge à nous, pauvres hommes. La nature est là et elle ne changera pas par la grâce d'une loi. Et puis, c'est bien ainsi qu'on vous aime, Mesdames.

Donc, le virus variante. Au diable ses airs de demoiselle ; poussé vers la porte, le voilà qui revient par la fenêtre avec ses allures de macho : sur un air de samba, c'est le variant brésilien ; sous ses sautillements zoulous, le voilà qu'il devient sud-africain ; et même british, alors que le brexit étant à peine consommé, le voilà qui se radine de ce côté-ci du Channel avec des airs de nostalgie communautaire comme s'il ne voulait pas nous lâcher. Aussi, pastichant le roi François, la tentation est grande de dire de Covid : "Souvent virus varie, bien fol est qui s'y fie". Nos savants chercheurs, notre ministre de la Santé qui n'a pas hésité à payer de sa personne en se faisant vacciner, exhibant, pudiquement, certes, une épaule juvénile à faire pâlir les plus de 75 ans et porter au rouge les réseaux sociaux qui l'implorent de découvrir un téton resté mystérieux et du coup, éminemment érotique, nos directeurs de laboratoires eux-mêmes le savent bien : Covid, dans ses variations, est bien plus dangereux qu'une pauvre femme. Je vous vois venir : femme varie, virus varie… Non, loin de moi l'idée de comparer la Femme à un virus. Je les admire trop, toutes ces dames, pour que l'idée même de cette idée effleure mon esprit.

Je plaisante, assurément, et je ne vais pas pousser l'outrecuidance jusqu'à faire franchir à mes propos le seuil de l'insulte, ce qui me vaudrait l'obligation de m'acquitter d'une amende qui, elle, ne varie que dans le sens de l'augmentation, et de devoir battre ma coulpe en place publique. Nous devrons probablement nous plier à cette caractéristique du virus ; nous nous sommes bien habitués à celle de la Femme, sans même avoir été vaccinés… Restons prudents, mes amis : souvent virus varie…

Ne variez pas d'un pouce, Mesdames.

Marc Donato - Mi-février 2021

|

|

| L'aventure d'un Alsacien-Lorrain.

Envoi de M. Christian Graille

|

Par le traité de Francfort du 10 mai 1871, le Haut-Rhin, la Moselle et une partie de la Meuse passaient sous la domination prussienne.

158.000 personnes gagnaient la France et l'Algérie et l'on comptait, en 1875, 1.020 familles d'origine alsacienne ou lorraine y compris les colons des premiers jours.

Jean Ostertag, un blond Alsacien de vingt-deux ans part en 1842 effectuer ses sept ans de service militaire.

Fils d'un journalier de Drusenheim (Bas-Rhin), il n'avait certes pas les moyens de se payer un remplaçant. Il passe ses deux premières années au 3e Cuirassiers stationné à Provins. Puis en août 1844, il est muté en Algérie, au 23e Chasseurs d'Afrique qui tenait garnison à Constantine.

On ne connaît pas la raison de cette mutation si ce n'est le fait que, bien souvent, les militaires envoyés en Afrique du Nord étaient de " fortes têtes ".

En 1844 les troupes françaises luttent avec acharnement contre Abd-El-Kader.

Au 3e Chasseurs d'Afrique, le jeune Alsacien est de toutes les expéditions, dans les Aurès comme en Kabylie :

- bivouacs,

- manœuvres,

- razzias des tribus,

- harcèlement de Bou Maza,

Jean Ostertag participe à la conquête. Il manque d'avoir les pieds gelés lors de la désastreuse expédition du Bou Thaleb dans les montagnes de la Kabylie.

Il est nommé cavalier de première classe pour Noël 1847…

En 1849, démobilisé, il s'en retourne en Alsace, dans sa famille.

Mais travailler la terre ne lui plait guère. Après une expérience de deux ans de vie rurale, il reprend du service en avril 1851 au 3e Cuirassiers, son régime d'origine, stationné alors à Lyon.

Mais il y reste peu de temps : en août 1852 le général de division, inspecteur général, le mute au 4e Chasseurs d'Afrique.

Jean Ostertag se retrouve à Mostaganem. Il effectue quelques sorties vers Mascara et Orléansville car se sont produits quelques " accrochages ".

Un escadron du régiment participe à la prise de Laghouat en plein désert.

En mai 1853 une expédition du 4e Chasseurs quitte Mostaganem avec pour mission :

- de patrouiller dans la vallée du Chélif,

- rejoindre Bou-Saâda,

- puis remonter vers le Nord en direction d'Aumale,

- franchir le col de Sakamody,

- atteindre l'Arba, et

- remonter sur Mostaganem en passant par Blida et Orléansville : Quatre-vingt-dix jours d'un pénible " baroud ".

Cependant Jean Ostertag ne rentre pas à Mostaganem car en cours de route il est incorporé au 1er spahi en garnison à Médéa.

C'est dans cette ville importante, sise dans les montagnes du Titteri qu'il fait la connaissance d'une " Algérienne ", Louise Roques, fille d'un Auvergnat, vétéran de l'armée d'Afrique, née en 1835 à Mostaganem alors que son père servait dans la garnison.

Devenu brigadier en retraite, ce dernier avait installé une forge sur la route de Blida en face de l'auberge du Nador près de l'oued Athali.

Quinze ans séparent le spahi aux cheveux blonds de la jeune fille du brigadier, mais cela ne semble pas être un inconvénient majeur : Jean Ostertag obtient de son colonel l'autorisation de se marier et en juin 1856, la mairie de Médéa enregistrera le mariage civil.

Deux petites filles naissent les années suivantes.

En 1859 le spahi Ostertag est envoyé au 6e escadron à Laghouat, une oasis située à 300 kilomètres plus au Sud.

La vie y est particulièrement pénible en raison notamment des maladies qui déciment la population.

Les deux petites filles meurent en bas âge.

Puis naquit un fils, Henri, en 1861.

Un an plus tard Jean Ostertag se voit affecté au 3e escadron, à la smala de Berrouaghia ; ce pays des asphodèles (plantes vivaces) plus salubre, se situe plus au Nord, à une trentaine de kilomètres de Médéa.

Depuis longtemps maréchal en pied au 1er Spahis, il maîtrise tout à fait le travail de la forge ; il va aussi s'adonner à l'agriculture sur les terres de la smala des Spahis. Puis :

- il achète les sept hectares et le lot à bâtir d'un colon découragé,

- commence à construire une forge privée et

- plante des pommes de terre (qui lui vaudront une prime à la foire agricole d'Alger en 1864 !)

Il prend sa retraite de militaire en 1869, après vingt-cinq ans de service durant lesquels il est resté cavalier de première classe.

Il reçoit la médaille militaire et peut enfin se consacrer totalement à sa forge et à ses enfants nés à Berrouaghia.

Mais voici qu'apparaissent de nouveaux soucis : l'Alsace devenue prussienne et les nouvelles de sa famille restée à Drusenheim ne sont pas des plus réjouissantes. Jean Ostertag travaille à sa forge dès 3 heures du matin ! Toutes les ferronneries du village sortiront de son atelier…

Il devient conseiller municipal, puis adjoint au maire.

Cette position lui permet de prendre une part active au projet d'agrandissement du village lorsqu'il est question en 1876 de reprendre les terrains occupés jadis par l'ancienne smala des spahis (le régiment ayant été restructuré entre-temps), Le maire, M. Chatellard officialise sa demande ainsi que la fiche de renseignements réclamée par l'administration pour connaître la solvabilité des requérants. La loi étant la même pour tous, il doit mentionner, puisqu'il est Alsacien, et malgré sa longue carrière militaire, qu'il " a opté pour la nationalité française ! " Malheureusement en raison d'une sombre histoire de passe-droits, l'affaire traînera en longueur des années " ce qui fait quelque peu maronner les gens de l'endroit " écrit Jean Ostertag dans une lettre où il renouvelle sa demande d'attribution.

Entre temps en janvier 1877, un ingénieur topographe remet un rapport à la municipalité sur le partage des terrains en lots ; aussitôt le conseil municipal délibère, remet ses conclusions à l'Administration et procède à la mise en possession début août.

Jean obtient sept hectares supplémentaires mais il faudra de nouvelles démarches pour entériner cet état de fait.

En 1879, sa jeune nièce Marion Ostertag fuit l'Alsace prussienne pour rejoindre son oncle à Berrouaghia. Un neveu, Marc Adam agit de même.

En mai 1879, Jean Ostertag demande à l'administration un lot de terrain pour sa famille restée à Drusenheim et désireuse de gagner l'Algérie.

Malheureusement l'administration n'accordera pas de suite favorable à cette requête.

En avril 1880, Marie Ostertag, la fugitive, se marie avec son cousin, fils de spahi.

Parmi les pièces exigées lors de l'établissement du mariage civil " un certificat de publication et de non-opposition délivré par le maire de Drusenheim, lieu de naissance de Marie et visé par le consul d'Allemagne à Alger ".

Le fils succède au père à la forge.

Il y a beaucoup de travail et les " ouled Styerlag " (la famille Ostertag) comme l'appellent les Arabes, gagnent durement mais correctement leur vie.

En octobre 1881, la mise en possession des sept hectares attribués cinq ans plus tôt devient un titre définitif de propriété.

L'ancien spahi a maintenant plus de soixante ans.

Il décède en 1893, laissant sa famille à l'abri du besoin :

- ferrer les chevaux,

- réparer les instruments agricoles,

- forger les ferronneries était alors une affaire prospère.

- Même Marie Ostertag venait parfois tirer le soufflet de forge pour accélérer la cadence de travail !

Tel fut l'itinéraire de cet Alsacien venu, comme bien d'autres jeunes gens sans ressources, effectuer sept ans d'obligations militaires en Algérie et tombé amoureux de cette terre…

Jean Aucouturier.

Historia Algérie. Histoire et nostalgie. 1830-1987.

|

|

| Bône et ses environs. Les vignobles

Envoi de M. Christian Graille

|

Nous partons pour Guébar, ferme située sur la ligne de Guelma, près de Mondovi et appartenant à M. Bertagna, maire de Bône.

C'est, nous dit-on, une des plus importantes, sinon la plus importante de l'Algérie. La compagnie Bône-Guelma, toujours complaisante, a donné des ordres pour que le train s'arrête au passage à niveau qui se trouve juste en face de la ferme. Nous visitons la belle installation des chais, où se fabriquent et se conservent les vins.

Le directeur de l'exploitation explique savamment des choses scientifiques. Voici le résumé de ce qu'il m'a dit : En Algérie de hardis colons ont créé de vastes exploitations et après de nombreux tâtonnements, des expériences toujours coûteuses, parfois ruineuses même, ils ont trouvé enfin une méthode de travail qui leur donne aujourd'hui la richesse.

La plupart partagent leur domaine entre la culture des céréales et celle de la vigne, des orangers, des plantes à essence et aussi de l'élevage.

Mais la vigne tient toujours la plus large part, ayant, depuis 1870, suivi une progression croissante.

Ainsi en 1871, on comptait 9.817 hectares en 1881 il y en avait 30.200 et en 1899 155.019 donnant 4.520.418 hectolitres. C'est là, sans doute, un maximum qu'il serait peut-être imprudent de dépasser : les vignerons français se plaignant déjà de la mévente de leurs vins, la surproduction algérienne ne ferait qu'accroître le mal.

Il n'est pas téméraire de fixer à un milliard la valeur des terrains plantés en vigne. Mais ce qui est particulièrement remarquable, ce en quoi les Algériens se sont distingués et ont dépassé le plus nos viticulteurs, c'est le progrès dans la vinification. La science a été mise à contribution et, avec le soin le plus minutieux, on a créé des installations modèles pour la fermentation et la conservation des vins. Il y a trente ans le vigneron habitait un gourbi et faisait son vin comme il le pouvait, à la vieille mode.

Par une température trop élevée, la fermentation première restait incomplète mais se produisait de nouveau plus tard, au grand détriment de la qualité de la marchandise.

Maintenant plus rien n'est livré au hasard ni à la routine.

Partout la science a pénétré ; tout travail se fait par elle et avec elle. Des cuves ou basins cimentés reçoivent le raisin.

Un appareil réfrigérant, dont le modèle est très répandu, est installé tout contre, et maintient une température constante durant la fermentation du moult qui est complète du premier coup.

Le vin est alors de bon goût, de conservation sûre et de transport facile. Les caves sont-elles même des monuments.

Ce sont généralement d'immenses halls charpentés de fer, comprenant un rez-de-chaussée et un étage.

Grâce aux murs épais du rez-de-chaussée où sont les réservoirs, la chaleur pénètre difficilement ; d'autre part, le premier conserve une température de 27 à 28 degrés, mais préserve le bas qui reste avec une température moyenne à peu près constante à 20 degrés.

Dans de vastes celliers sont alignés de grands foudres renfermant de 400 à 410 hectolitres. A Guébar il y en a 40. C'est vraiment imposant.

Ces foudres de bois sont excellents pour les vins de conserve qu'ils aident à vieillir. Mais quand il s'agit de s'en servir plutôt comme réservoir en attendant un proche enlèvement, il y a toujours une évaporation inutile, d'où perte sérieuse.

D'autres parts, sous l'influence de la chaleur, ces futailles, si énormes soient-elles, se détériorent vite, et cependant elles reviennent à neuf francs l'hectolitre.

L'ingénieux viticulteur a donc cherché autre chose et a fait l'essai de cuves carrées construites avec des briques à tenons et mortaises pour offrir plus de résistance à la poussée du liquide, et enduites de ciment.

C'est excellent comme réservoir, mais d'un entretien un peu difficile comme propreté. On a trouvé encore mieux. C'est la cuve cylindrique en ciment aussi, avec revêtement de verre à l'intérieur et bouchage à tampon de caoutchouc à la partie supérieure : c'est solide, c'est frais, c'est propre.

J'ai mieux saisi sur-le-champ les explications que le directeur de la ferme nous a données sur la culture de l'oranger. Cet arbre demande un terrain fécond, suffisamment humide, et, chose essentielle, s'égouttant bien.

Les pieds sont espacés de six mètres en tous sens. On les irrigue tous les huit ou quinze jours.

Autant que possible les plantations sont faites par carré d'un hectare, entourées sur les quatre côtés d'une haie de grands cyprès. On protège ainsi les orangers contre le vent et on évite la chute du fruit qui doit être cueilli à la main, sinon il n'est plus vendable.

Comme la plupart des arbres fruitiers, les orangers donnent une bonne récolte sur deux.

Le producteur intelligent s'arrange en conséquence pour avoir, quoique par alternance, des orangeries de grand rapport et d'autres de rapport moyen.

Il y a l'oranger amer et l'oranger doux. Le fruit du premier ne vaut rien. On récolte la fleur entière pour la distillation. Ce travail dure cinq semaines et commence vers le 10 avril.

Pour l'oranger doux, dont il faut ménager le fruit, on secoue l'arbre au-dessus des toiles sur lesquelles tombent les débris des fleurs déjà fécondées.

C'est toute une administration que la direction d'une ferme de ce genre.

Celle de M. Bertagna compte en effet 3.770 hectares de vigne donnant en moyenne 65.000 quintaux de raisin.

La main d'œuvre est fournie en partie par des détenus. Nous en apercevons dans les vignes sous la surveillance d'un garde armé. Il y en a d'ordinaire 1.200 que l'on rétribue 1 franc 20 par jour.

Une visite rapide à la cavalerie de la ferme, une apparition dans les bureaux où travaillent plusieurs comptables et nous nous disposons à rejoindre la gare de Mondovi.

Mais sur les tables ont été disposés des rafraîchissements : vins blancs et rouges, vins secs et vins sucrés, tous produits par la ferme, et il faut y goûter.

Deux grandes corbeilles remplies de mandarines et d'oranges, de belles sanguines en particulier, ont été apportées à notre intention.

Ce qu'elles sont savoureuses ainsi fraîches cueillies, en pleine maturité !

Qu'elles laissent donc loin derrière elles les oranges que l'on nous vend, en France, à peine mûres, car, pour être expédiées au loin, il a fallu les cueillir sur le vert.

C'est à regret que nous quittons cette belle ferme, où nous avons reçu un si fraternel accueil, et à pied, à travers ces cultures luxuriantes, dont nous n'avions pas jusqu'ici la moindre idée, nous gagnons le train, et mêlés aux Arabes, nous rentrons à Bône.

Cette première journée était bien remplie.

Aussi je n'accompagnais pas mes grands amis à une soirée que leur avaient ménagée les instituteurs de Bône, leur inspecteur en tête, ils offraient à leurs collègues de France un punch d'honneur.

On a beaucoup causé paraît-il ; on a bien ri, et c'est fort tard que l'on s'est quitté, heureux d'avoir ainsi fraternisé.

Voyage en Algérie par M. Meunier,

Directeur d'école primaire supérieure (1909)

|

|

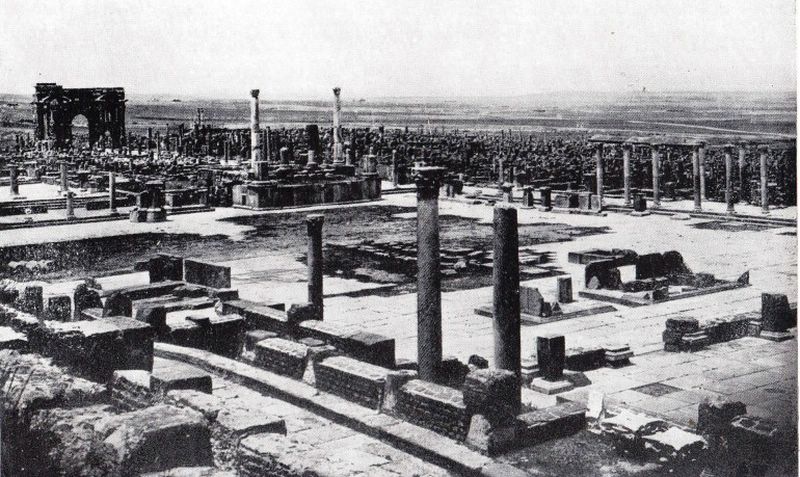

| Algérie : Histoire et colonisation.

La France en Algérie.

Envoi de M. Christian Graille

|

Avant la conquête.

La domination turque en Algérie qui dura trois siècles (1515-1830) n'engendra aucune mesure d'un développement du pays digne de ce nom et bien peu d'améliorations des conditions de vie des habitants.

Il y eut de forts nombreux différents qui opposèrent la France et la Turquie.

Cependant il serait inexact de réduire l'origine de la conquête à un malheureux coup d'éventail.

Sous le Directoire, une grande quantité de blé avait été achetée aux sieurs Bacri et Busnach, deux importants commerçants, qui ayant acquis le monopole du commerce en Algérie percevaient en qualité d'intermédiaires de substantiels dédommagements financiers.

Les retards de paiement de la France s'accumulant, la dette gonflait inexorablement. Un important acompte fut versé aux deux négociants qui s'empressèrent de les encaisser sans en aviser le Dey.

L'affaire traîna jusqu'à l'arrivée des Bourbons au pouvoir qui, eux, consignèrent le reliquat des sommes dues.

Blessé par l'attitude inamicale de la France le Dey lors d'un entretien pour le moins orageux avec le consul Duval, entretien qui, peut-être, se termina par une bousculade ou par un ou plusieurs coups d'éventail portés par le Turc (rien n'étant certain et confirmé officiellement).

Cet incident diplomatique ne fut, certes pas, à l'origine du débarquement des troupes françaises à Sidi-Ferruch le 14 juin 1830 puisque 3 ans s'écoulèrent entre ces deux faits.

Il nous faut, tout d'abord, expliquer les causes de l'expédition de 1830.

Ce ne fut point un fait isolé qui amena la rupture entre la France et la régence d'Alger. Les griefs du gouvernement français remontaient à l'accession au pouvoir du dernier Dey Hussein Pacha en 1818 et au fil des ans le conflit se fit plus grave :

- Le traité qui en 1817 permettait à la France la pleine jouissance de ses possessions de la Calle et du monopole de la pêche du corail stipulant une redevance de 60.000 fut arbitrairement portée trois ans plus tard à 200.000 francs.

- En 1818 un brick français fut pillé par les habitants de Bône.

- En 1823 la maison de l'agent consulaire à Bône fut violée par les autorités ottomanes sous prétexte de contrebande et malgré la fausseté de ces accusations le Dey ne donna aucune suite à cette offense.

- Des autorisations illicites de séjourner et de commercer dans cette ville et sur les côtes de la province de Constantine furent accordées à des négociants anglais et mahométans.

- En 1826 des navires appartenant à des sujets du Saint Siège mais couverts du pavillon et de la protection de la France furent injustement capturés et leur restitution refusée.

- Des visites arbitraires et des dépravations furent commises à bord des navires français.

- Enfin le 30 avril 1827 lorsque le Consul de France, que des raisons financières avaient déjà brouillé avec le Dey, le complimenta, selon l'usage, la veille des fêtes musulmanes, une grossière insulte fut la seule réponse à cet hommage officiel.

Le gouvernement intima l'ordre au consul de quitter Alger, ce qu'il fit le 15 juin. Le Dey fit aussitôt détruire les établissements français et notamment le fort de la Calle qui fut pillé complètement.

La France décida le blocus d'Alger qui ne produisit pas les effets escomptés et coûtait très cher.

Une ultime démarche de Monsieur de la Bretonnière, parlementaire, fut alors tentée mais échoua et dès la sortie du port le bateau fut la cible des batteries turques ; cette éclatante violation du droit ne pouvait rester impunie.

La guerre fut donc décidée ; une flotte et une armée se réunirent à Toulon mais la conquête s'inscrivait surtout dans une tentative de restaurer l'autorité royale remise en question.

L'Algérie sous les Turcs.

Bien que la domination turque fut terne et sans projet, mais ayant précédé la domination française, il convient d'y insister quelque peu.

L'anarchie dans laquelle était tombé l'Afrique du Nord semblait appeler la conquête étrangère. Elle se produisit sous la double forme des entreprises hispano-portugaises et de l'intervention des Turcs.

La péninsule ibérique une foi reconquise, les Portugais et les Espagnols poursuivirent au-delà du détroit de Gibraltar la croisade contre les Maures. Les Portugais dominèrent sur les côtes du Maroc, les espagnols de Mellila à Tripoli.

La première conquête des Portugais au Maroc fut la prise de Ceuta en 1416 ; quant aux entreprises espagnoles elles ne commencèrent qu'après la prise de Grenade en 1492.

Le testament d'Isabelle la Catholique prescrivait à ses successeurs de conquérir l'Afrique et d'y continuer sans jamais l'interrompre la croisade pour la foi contre les infidèles. Ils étaient d'ailleurs provoqués par les Indigènes qui, de concert avec les Morisques expulsés d'Andalousie, avaient organisé la piraterie sur toutes les côtes de la Méditerranée.

En 1505 Don Diego Hernandez de Cordoue, plus tard marquis de Comarès, prit Mers-el-Kébir.

Deux ans après, il s'avança jusqu'à Misserghin pour surprendre un douar de Gharabas mais essuya au retour un sérieux échec. Ferdinand cédant aux instances du cardinal Ximénés de Cisneros résolut de venger cette défaite.

Le cardinal réunit une armée de :

- 4.000 cavaliers,

- 12.000 piqueurs,

- 8.000 aventuriers à ses gages.

La flotte qui la portait comprenait :

- 33 vaisseaux,

- 22 caravelles,

- 6 galiotes (petites galères légères),

- 3 bateaux plats,

- une fuste (bateau à voiles et à rames) et

- 19 chaloupes.

Ximénès prit le titre de Capitaine Général et confia le commandement effectif à Pedro Navarro.

L'armada, partie de Carthagène, fit voile pour Mers-el-Kébir, d'où l'armée espagnole marcha sur Oran et enleva la place d'assaut au cri de Santiago y Cisneros.

- 4.000 Musulmans furent tués,

- 8.000 faits prisonniers

- et le cardinal fit son entrée sur une embarcation magnifique au-dessus de laquelle une banderole brodée de la croix et de la devise : In hoc signo vinces. (Par ce signe tu vaincras).

Les Espagnols s'emparèrent ensuite :

- de Bougie,

- de Tripoli,

- de Ténès.

Sur un des îlots qui ont valu son nom à Alger (El-Djezaïr : les îles).

Pedro Navarro construisit une forteresse, le Penon, dont les canons pouvaient battre la ville de la distance de 300 mètres.

Ces succès si rapides jetèrent l'effroi parmi les Indigènes ; Bon nombre de tribus s'empressèrent de faire leur soumission.

L'Espagne maîtresse d'une grande partie des côtes de l'Afrique, voyant les chefs locaux s'adresser à elle contre leurs compétiteurs, aurait pu profiter de l'anarchie du pays pour l'occuper tout entier. Mais au lieu de prendre les ports comme base de pénétration vers l'intérieur, les Espagnols se tinrent enfermés derrière de puissantes murailles.

Ce système d'occupation restreinte, dont la France devait renouveler, trois siècles plus tard, la triste expérience, eut ses résultats ordinaires.

Les Espagnols furent bientôt assiégés et comme emprisonnés dans leurs places fortes par les tribus du voisinage, réduits à tout faire venir d'Espagne , même l'eau douce.

Les difficultés de la navigation pendant l'hiver et surtout la négligence de l'intendance réduisaient parfois la garnison à l'extrême misère :

" A Bône, dit un rapport officiel, les soldats n'ont plus de quoi acheter une sardine ; A Bougie, on doit dix-huit mois de solde aux troupes et les hommes désertent pour aller aux Indes ; au Penon, on était en train de mourir de faim quand un vaisseau chargé de blé est venu s'échouer devant le fort. Tout va bien maintenant, mais il ne faudra pas continuer à tenter Dieu. "

Le Capitaine Général qui avait le commandement suprême de l'armée et des fortifications était doublé d'un corrégidor royal, sorte de gouverneur civil, qui était chargé d'assurer la solde, les approvisionnements et de rendre la justice.

Entre ces deux pouvoirs rivaux, la lutte fut incessante jusqu'au moment où le roi, en 1536, se décida à supprimer le corrégidor.

Les Espagnols se laissèrent d'ailleurs détourner de leurs entreprises africaines par les guerres d'Italie.

Le pays leur échappa économiquement et politiquement ; les Indigènes reprirent peu à peu courage ; il leur vint d'ailleurs un secours inattendu, celui des Barberousse, qui, avec quelques milliers d'hommes allaient se rendre maîtres de l'Algérie.

Les différentes phases de la domination turque.

La période turque de l'histoire de l'Algérie se divise en quatre phases :

- celle des Beylierbeys (1518-1587),

- celle des Pachas triennaux (1587-1659),

- celle des Aghas (1659-1671),

- celle des Deys (1671-1830).

Ces diverses phases correspondent à un détachement croissant vis-à-vis du sultan de Constantinople et aussi à une anarchie de plus en plus complète.

Depuis qu'Arroudj et Kheir-ed-Din avaient fondé la régence d'Alger, ou comme on le disait, l'Odjak, quatre grands personnages avaient été revêtus de la dignité de beylierbey :

- Kheir-ed-Din lui-même

- son fils Hassan,

- Salah-Raïs et

- Euldj-Ali.

Les uns et les autres avaient été des hommes remarquables par leur énergie et leur sens politique. La milice et les corsaires leur obéissaient et ils étaient eux-mêmes de fidèles serviteurs du sultan.

Mais déjà des révoltes fréquentes avaient appris aux fondateurs de la Régence que leur œuvre n'était guère solide et que la turbulence des janissaires constituait pour elle un perpétuel danger.

Dès 1556, la milice égorgeait un pacha ; en 1561, elle embarquait de force pour la Turquie Hussan-Ben-Kheir-ed-Din.

Le pacha, quand on voulait bien l'accepter, ne pouvait rien sans l'assentiment de l'agha, chef des troupes et de l'assemblée du divan (conseil du sultan ottoman) où tous les janissaires avaient accès.

Cependant jusqu'en 1587, les beylierbeys trouvèrent un solide point d'appui contre les janissaires dans la corporation des corsaires ou taïffe des reïs, qui leur était très attachée, à eux et à l'empire ottoman.

Les pachas triennaux

Les choses changèrent à la fin du XVIe siècle. Le nombre des Ioldachs (soldats) augmenta considérablement ; se voyant plus redoutables, ils devinrent :

- plus grossiers,

- plus arrogants,

- plus pillards et

- plus indisciplinés.

Leurs officiers composaient le divan, qui décidait souverainement de la paix et de la guerre, des alliances et des traités, s'inquiétant peu de savoir si la détermination prise était ou non conforme à la politique de la Porte (palais du grand vizir). Les reïs (titre donné aux capitaines des corsaires) ne se recrutaient plus comme jadis parmi les marins de l'empire turc, mais parmi les renégats qui affluaient à Alger à partir de cette époque.

Ces nouveaux corsaires furent beaucoup plus âpres au gain et plus cruels que leurs prédécesseurs. Ils n'eurent que pour les ordres du sultan que du mépris et comme seuls ils faisaient régner l'abondance dans Alger, ils en devinrent les véritables maîtres.

Après la mort d'Euldj-Ali, il n'y eut plus ni grand chef de guerre, ni grande politique dans la Régence.

L'empire turc qui avait fait à la chrétienté une guerre si redoutable, était bien affaibli et déjà commençait sa longue décadence.

La Porte renonça au grand projet qu'avaient conçu les beylierbeys : la création d'un empire en Afrique.

Elle considéra le Régences d'Alger, de Tunis et de Tripoli comme de simples provinces qu'il suffirait, croyait-elle, d'administrer comme celles de l'Asie Mineure et de la Turquie d'Europe. Elle envoya donc à Alger des Pachas qui ne gardaient leur gouvernement que pendant trois ans. Mais les populations de l'Afrique du Nord étaient beaucoup plus indociles et plus remuantes que celles du reste de l'empire.

Les janissaires d'Alger se sentaient assez forts pour s'ériger en maîtres et ne laissaient aux pachas que des prérogatives purement extérieures :

- une garde,

- un palais,

- des chaouchs,

- la place d'honneur dans les cérémonies publiques

En 1635, préludant à la révolution qu'elle devait accomplir vingt-six ans plus tard, l'assemblée tumultueuse du Divan soustrayait au pacha l'administration du Trésor et n'en exigeait pas moins qu'il payât les troupes.

Les pachas sans cesse ballottés entre les exigences :

- de la taïffe,

- de la milice et

- de la populace, s'efforçaient de ménager tout le monde, tremblant sans cesse pour leurs têtes et pour leurs trésors qu'ils cherchaient à accroître rapidement pour aller finir leurs jours dans une des riantes villas du Bosphore.

On cessa d'obéir aux ordres de la Porte et la Régence devint indépendante.

Les Aghas.

Dans la seconde moitié du dix-septième siècle, les Pachas furent de moins en moins respectés et obéis.

En 1659, les janissaires réunis en Divan décidèrent que le pacha envoyé de Constantinople n'aurait plus le pouvoir exécutif ; celui-ci serait exercé par les Aghas, chefs de la milice, assistés du Divan, et l'envoyé de la Porte ne conserverait plus qu'un titre honorifique.

La soldatesque devenait ainsi maîtresse du pouvoir et la séparation entre la Régence et la Porte s'accentuait.

La révolution de 1659 changeait le pachalik (division administrative) en une république militaire, dont chaque soldat devait devenir président à son tour d'ancienneté : conception bizarre et évidemment irréalisable.

L'agha ne gardait ses fonctions que deux mois, et tous les deux mois surgissait un nouveau chef du pouvoir. Le système avait pour effet de multiplier au-delà de toute mesure les désordres et les assassinats.

Tous les Aghas sans exception moururent de mort violente de 1659 à 1671.

La nouvelle constitution dura douze ans à peine. En 1671 se produisit une nouvelle révolution, qui, cette fois, fut l'œuvre des Reïs ; la souveraineté des chefs de la milice disparut devant la prééminence de la marine.

Les reïs donnèrent le pouvoir à l'un d'entre eux, qui prit le titre de Dey, c'est-à-dire, oncle, patron, appellation familière qui se transforma en un titre officiel.

Les Deys, nommés à vie, ne tardèrent pas à profiter des moyens que leur donnait la position qu'ils occupaient pour transformer leur pouvoir en une sorte de dictature. Quant aux pachas, revêts par le sultan du caftan (vêtement oriental large et long, sorte de manteau) d'honneur, ils furent complètement oubliés et sans aucune influence sur la marche des affaires.

La Porte finit d'ailleurs par se lasser d'envoyer à Alger des représentants qui étaient comptés pour rien et le dey devint en même temps pacha.

Les Deys

Les quatre premiers Deys furent des capitaines-corsaires, qui, soutenus par leur taïffe, plus puissante que la milice elle-même, abaissèrent le Divan et ne le réunirent plus que pour la forme.

Mais leur origine même les força de fermer les yeux sur les excès de la piraterie, qui exposaient Alger aux représailles des nations chrétiennes.

Après que les bombardements et les croisières eurent terrifié les habitants et ruiné la marine des reïs, les janissaires reprirent une partie de leur ancienne influence. Mais ce n'était plus l'ancien corps uni et compact qui avait dicté ses lois à la Régence pendant un demi-siècle ; l'effectif était réduit des deux tiers au moins.

Le recrutement ne se faisait guère qu'en Asie Mineure parmi les vagabonds et les mendiants.

Leur tourbe vénale s'occupa de moins et moins de conserver les privilèges qui leur étaient acquis et les échangea volontiers contre des accroissements de solde et des dons de joyeux avènement.

Cette cupidité grossière devait d'ailleurs amener des conspirations et des révoltes sanglantes, chacun de ces mercenaires ne voyant plus dans un changement de souverain que l'occasion d'une gratification nouvelle.

Le moindre retard dans le paiement de la solde, une insulte ou une injustice qu'on disait faite à l'un d'entre eux, le moindre incident était un motif de soulèvement.

Les janissaires apportaient alors leurs marmites renversées devant le palais de la Jenina (palais, siège du pouvoir) et comme ils avaient presque toujours des complices dans l'entourage du dey, celui-ci était mis à mort.

Le besoin d'argent obligea les souverains de la Régence à donner la plus grande extension à la course, qui devint une piraterie organisée par l'État et pour son compte.

Aux réclamations d'un consul, l'un d'eux répondait : " Je suis le chef d'une bande de voleurs, mon métier est de prendre et non de rendre. "

En droit, un Dey eût dû être élu par l'assemblée générale ; en fait les choses se passaient tout autrement.

Lorsque le souverain abdiquait ou mourait de mort naturelle, ce qui n'arriva que onze fois sur vingt-huit, son successeur, désigné d'avance, avait pris les précautions nécessaires et le changement s'opérait sans opposition.

Mais quand il succombait à la violence, les assassins se précipitaient à la Jenina, en occupaient les abords et proclamaient celui d'entre eux qu'ils avaient choisi ; souvent un combat s'engageait et durait jusqu'au moment où les vainqueurs pouvaient arborer la bannière verte sur le palais dans lequel ils venaient d'installer leur candidat.

En ville, des scènes de pillage accompagnaient le changement de règne.

" La milice disait un consul de France, est un animal qui ne reconnaît ni guide, ni éperon, capable de se porter aux dernières extrémités sans seulement songer au lendemain et souvent sans savoir pourquoi. "

Les janissaires faisaient parfois des choix étranges. Tel cet Hadj-Ahmed (1695), vieux soldat que les conjurés trouvèrent sur le seuil de sa porte, raccommodant ses babouches, enlevèrent sur leurs épaules et portèrent triomphalement au Divan ; inquiet et maniaque, il vécut sous l'empire d'une terreur perpétuelle et n'osait même pas sortir de la Jenina pour aller à la mosquée.