|

|

|

LA SEYBOUSE

La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE

Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général

l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD

se trouve dans la page: La Seybouse,

|

Cet Ecusson de Bône a été généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint

Les dix derniers Numéros :

91, 92,

93, 94,

95, 96,

97, 98,

99, ,

| |

|

|

|

EDITO

LA CENTIEME !

Chères Amies, chers Amis,

Vous comprendrez l'émotion particulière de cet éditorial, qui est celui du 100ème Numéro de " La Seybouse " dont le numéro 1 date de novembre 2001 ! A cette époque reculée, la forme de notre support était spartiate : texte simple et liens vers des pages du site.

Le nom même de " La Seybouse " a été imaginé sur l'idée de reprendre son modèle original créé en 1843 à Bône.

100 mois après sa création, la revue s'est développée sur son idée initiale, la mémoire des pionniers de l'Algérie.

La première " Feuille " a 9 ans et a eu 99 petites soeurs. Exhumé des archives, le premier numéro, au teint jauni, avec ses lignes pâlottes tapées sur un vieil ordinateur, présente un contenu encore bien modeste! Mais cela fait tout drôle d'en parcourir les lignes, un peu comme à l'ouverture d'un vieil album photos.

C'est qu'en 9 ans, il en a coulé de l'eau sous les ponts de " La Seybouse "! Une immersion affective dans le passé qui ne laisse pas insensible.

En ces neuf années, la " Feuille " a quelque peu évoluée, bien qu'elle ait toujours eu comme objectif premier de relater la mémoire des Pieds-Noirs. Un seul regret en 9 ans : ne pas être parvenu à faire écrire toute la mémoire vivante des membres de nos communautés, si ce n'est que très ponctuellement.

Mais il n'est jamais trop tard. Vous pouvez donc prendre la plume pour le 101ème numéro, suggérer à la rédaction des sujets d'articles, ou encore fournir des informations sur notre " vie là-bas " ou des petits reportages, même sur des sujets vous concernant (sur votre métier, sur un voyage, un souvenir...) sans pour autant tomber dans l'inconvenance du " trou de serrure. "

A une époque où l'on passe son temps à courir de droite et de gauche, écartelés entre le travail, la famille et les loisirs plus nombreux, une petite Gazette de mémoire collective permet de se recentrer sur son ex-lieu de vie par la lecture des événements qui s'y sont déroulés. Il est un peu fédérateur pour nos communautés ici et là-bas.

L'éditorial de la Seybouse ! Tous les mois, parvenir à trouver un sujet qui nous (et vous) fait réagir, et lui consacrer quelques lignes avant de vous abandonner à la lecture du numéro en cours.

Quelquefois, l'éditorial est écrit avant la Gazette elle-même. C'est le cas lorsqu'un sujet s'impose à l'auteur de ces lignes avant même qu'il ne choisisse les éléments du sommaire. C'est le cas le plus rare, fréquemment guidé par l'actualité. D'autres fois, l'éditorial est écrit quelques minutes avant l'envoi de la Gazette : dans ce cas, je me contente souvent de relever les points les plus significatifs du sommaire.

Mais quel que soit le cas de figure retenu, l'éditorial est l'occasion pour moi de m'adresser directement à vous : lecteurs et lectrices, étudiants, chercheurs, politiques ou encore simples curieux.

A la façon d'un yaouled qui naît, cherche et qui grandit pour atteindre l'âge de la maturité, votre mensuel préféré, " La Seybouse " que la plupart d'entre-vous a vu naître il y a 9 ans, fait son petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, lundi 1er novembre 2010, cette Gazette que nombre de Pieds-Noirs, de Français, d'Algériens, etc.., ont déjà adopté vient d'atteindre tranquillement son 100ème numéro. Le parcours n'a pas été facile, encore que du chemin reste à faire, surtout qu'une partie vieillissante de l'équipe de cette " revue " qui tenait à gagner le défi qu'elle s'était lancé, a du s'arrêter pour des raisons de santé ou plus personnelles.

Partir pour mourir quelques mois après, selon les hommes de mauvaise foi, ce mensuel tient bon la barre. Ceci du fait que, aimables Amis et lecteurs, tant que vous serez satisfaits, je me battrai pour continuer dans le chemin que j'avais tracé. A cet effet, pour mieux vous servir et s'ouvrir sur le monde entier, j'accueillerez toujours vos desiderata, doléances, textes, documents et photos afin d'alimenter toutes les rubriques de " La Seybouse ". Et à ce sujet, je tiens à remercier tous ceux qui visitent le site tous les jours et me laissent par messages leurs suggestions sur les différents articles. Ma mission faut-il encore vous le rappeler : c'est de servir des informations vraies, justes et mémorielles. Numéro 100, c'est peu, diront les mauvaises langues, j'en suis conscient et c'est ce qui fait ma motivation aujourd'hui à aller de l'avant, car à l'époque, personne ne croyait qu'on parviendrait à en faire une vraie revue, et surtout qu'elle tiendrait aussi longtemps.

Nous vivons dans un monde où c'est la loi de la régularité qui prime. Malgré la multitude de journaux P.N. existant sur papier au sein d'associations, très peu se sont risqués gratuitement sur Internet et arrivent à tirer leur épingle du jeu, comme " La Seybouse " et ceci grâce à votre sollicitude et votre soutien permanent. Je tiens à vous rassurer que, tant que je me sentirai soutenu par vous-mêmes, Chers Amis et aimables Lecteurs, et que la santé soit au rendez-vous, je serai présent pour continuer le combat de la mémoire Pieds-Noirs.

Pour ce 100ème numéro de "la Seybouse", j'ai décidé de vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître... En fouillant dans les vieux numéros de notre Gazette préférée, j'ai été très souvent surpris : on s'imagine que les choses changent, qu'aujourd'hui c'est très différent d'hier et dans un sens oui, heureusement les choses changent, et en même temps elles ne changent pas tant que ça et aussi vite que l'on voudrait.

Mon idée de départ était de créer un lien entre les P.N. et le site de " Bône la coquette ". En effet, bien que situés sur un même territoire, les habitants de l'Algérie étaient auparavant séparés les uns des autres par les découpages départementaux, par l'immensité du territoire Algérien, par l'éloignement des villes, par le manque de moyens personnels de transport et Internet n'existait pas.

L'utilisation courante du Web dans de nombreux foyers Pieds-Noirs à provoqué l'émergence d'une nouvelle attente : dorénavant la communauté veut, sur Internet, des contenus plus riches et plus interactifs que ceux trouvés sur les revues papier des Associations dont ils ne sont pas très majoritairement adhérents et donc par la force des choses n'en peuvent avoir accès. Il faut dire qu'en ce temps là, la quasi-totalité des associations en étaient réfractaires ou férocement anti-Internet. Depuis Internet a mûri et peut enfin faire preuve de créativité avec les nouvelles technicités. Il est en train de fixer les bases d'une nouvelle communication dynamique sur la Toile, certes parfois trop intrusive, mais dont la redoutable efficacité convaincra sans doute très rapidement les plus réticentes d'entre-elles afin qu'elles diffusent gratuitement les trésors de mémoire en leur possession.

J'avais participé avec d'autres amis au vrai premier forum P.N. et j'ai pu me faire une idée des problèmes que rencontrait la communauté P.N., et notamment celui de la mémoire. J'ai donc décidé de créer le site de " Bône la Coquette ", puis presque un an après, est sortie la Gazette " La Seybouse " qui ne contenait que des liens vers le site de Bône. Très rapidement, " La Seybouse " est devenue le trait d'union entre les habitants de Bône et sa région avant de le devenir pour toute l'Algérie. Couplé dès le départ au site Internet de Bône, ils se sont fait le relais de l'information bien au-delà du territoire national, en direction de tous ceux qui s'intéressent à notre belle Algérie.

A quoi, ou à qui, est dû le succès de " la Seybouse " ?

En premier lieu à ces femmes et ces hommes passionnés par l'Histoire de notre Algérie à qui j'ai offert chaque mois les colonnes pour qu'ils puissent vous communiquer leur passion du territoire. Natifs d'Algérie, d'adoption, tous partagent la même passion du pays. Beaucoup sont à la retraite, d'autres encore en activité. Certains écrivent ou envoient des documents épisodiquement, à leur rythme, mais tous sont largement impliqués dans le patrimoine mémoriel de notre pays de naissance. A l'occasion de ce centième numéro, j'aurai voulu les mettre à l'honneur en vous faisant découvrir leur parcours et vous permettre ainsi de mieux les connaître et mieux comprendre la philosophie de la Gazette, mais le temps m'a encore une fois fait défaut. Donc pour n'en vexer aucun, je ne citerai personne, mais ils savent la reconnaissance que j'ai envers eux. Je les remercie vivement pour leur concours au fil des années et leur extrême gentillesse.

" La Seybouse " propose, chaque mois, un véritable contenu. En effet, les sujets sont traités de manière à intéresser tout le monde. La distribution de la revue se fait uniquement sur Internet et gratuitement.

Cependant, l'âme de " La Seybouse " provient certainement de la passion avec laquelle elle est réalisée chaque mois.

Son esprit d'indépendance est peut-être aussi le résultat de l'énergie insufflé par les collaborateurs.

100 numéros envoyés à plus de 5 000 adresses Email et chaque mois des centaines de milliers de lecteurs anonymes directement sur le net. Cela ne s'est pas fait tout seul.

Le temps passe et ces anniversaires sont l'occasion de faire une pause, se retourner, regarder le chemin parcouru, s'interroger sur les valeurs que j'ai affiché. Liberté, Egalité, Fraternité, Liberté d'Expression ont toujours été au coeur de mes projets et de mes actions.

Je crois pouvoir dire oui ; oui j'ai toujours tenté de respecter la liberté de chacun même lorsque au nom de la liberté d'expression j'ai été attaqué, menacé ou diffamé. Il m'en a fallu de la patience et du courage pour surmonter tout cela, même si les traces ne s'effaceront jamais.

Oui j'ai voulu aussi faire vivre la Vérité. L'Egalité dans la place accordée à chacun, quelle que soit son origine sociale, religieuse ou sa couleur de peau du moment qu'il y avait le même respect. Oui j'ai voulu montrer une mémoire fraternelle, aimante où le partage et la tolérance guident les pas de chacun. Tout ceci je l'ai fait avec vous, grâce à vous et aussi grâce à ma famille qui m'a supporté et soutenu dans les combats de tous les jours.

Ce numéro 100, qui j'en suis persuadé, fera honneur aux 99 précédents, et qui remercie la communauté d'être aussi active et fidèle...

A demain, Après demain ! et A+ ……

Merci pour toute l'aide et le soutien que vous m'avez apporté au fil des années.

Bonne lecture en couleurs de ce 100ème numéro.

Jean Pierre Bartolini

Diobône,

A tchao.

N.B : Tous les numéros de " La Seybouse " sont en ligne en version intégrale et en couleur sur le site de Bône : ils peuvent être lus à l'écran ou tirés en couleur sur papier.

Ce 100ème NUMERO, une Edition Spéciale, de 100 pages est aussi sous format PDF, que vous pourrez enregistrer et éditer comme un livre.

Ce 100ème Numéro ne doit pas faire oublier que nous sommes à la veille de la commémoration de tous nos morts et surtout de ceux resté au bled. Ayons une pensée très forte pour eux.

Ce bouquet de roses de Guelma est offert par M. Yves Jan.

Cueillies il y a plus de

70 ans, dans le jardin de mes parents à Guelma et immortalisé dans ce tableau,

peint par une amie bônoise Madame Yvonne Grob née Palomba .

Pour moi il représente entres autres le souvenir de ceux qui nous ont quittés " tous saints " ( c'est à dire croyants, appelés comme tels dans la Bible, Nouveau Testament ) ; mais aussi en ce jour du souvenir, les amis et l'amitié que nous avons eu le bonheur de trouver ou de retrouver lors de nos voyages en Terre Natale ; MERCI JEAN PIERRE .

Je pense aussi à tous les autres et que les hommes renoncent à leur haine, pour retrouver la fraternité et l'amour .

" Ne vous enviez pas les uns les autres, ne vous méprisez pas, ne vous haïssez pas et soyez des frères " ( Hadith 35 - Imam An-Nawawi )

Comme quoi quelque soit notre croyance ou notre philosophie nous sommes fait pour nous entendre.

Alors à tous bien fraternellement je vous embrasse.

Yves Jan

OPERATION : " TOUSSAINT - TADDO 2010 "

Nettoyage, Entretien et Fleurissement de nos Tombes

Effectués par M. Mounir Haneche

MERCI MOUNIR

MERCI MOUNIR

|

|

| IAMBES

De M. André Chenier

Envoyé Par José

| |

C'est un poème très pathétique composé par le poète André Chénier avant l'exécution de la sentence. Condamné à mort par les tenants de la "terreur " de la Révolution française, il sera guillotiné le 25 /07/1794. C'est l'état d'esprit d'un condamné en sursis qui apparaît à travers ces vers.

IAMBES

Comme un dernier rayon, comme un dernier zéphyr

Animent la fin d'un beau jour

Au pied de l'échafaud j'essaye encor ma lyre.

Peut-être est-ce bientôt mon tour.

Peut-être avant que l'heure en cercle promenée

Ait posé sur l'émail brillant,

Dans les soixante pas où sa route est bornée,

Son pied sonore et vigilant;

Le sommeil du tombeau pressera ma paupière.

Avant que de ses deux moitiés

Ces vers que je commence ait atteint la dernière.

Peut-être en ces murs effrayés

Le messager de mort, noir recruteur des ombres,

Escorté d'infâmes soldats,

Ébranlant de mon nom ces longs corridors sombres,

Où seul dans la foule à grands pas

J'erre, aiguisant ces dards persécuteurs du crime,

Du juste trop faibles soutiens,

Sur mes lèvres soudain va suspendre la rime;

Et chargeant mes bras de liens,

Me traîner, amassant en foule à mon passage

Mes tristes compagnons reclus,

Qui connaissaient avant tous l'affreux message,

Mais qui ne me connaissent plus.

Eh bien! J'ai trop vécu. Quelle franchise auguste.

De mâle constance et d'honneur.

Quels exemples sacrés, doux à l'âme du juste,

Pour lui quelle ombre de bonheur,

Quelle Thémis terrible aux têtes criminelles,

Quels pleurs d'une noble pitié,

Des antiques bienfaits quels souvenirs fidèles,

Quels beaux échanges d'amitié,

Font digne de regrets l'habitacle des hommes?

La peur fugitive est leur Dieu,

La bassesse, la feinte. Ah! Lâches que nous sommes

Tous, oui, tous. Adieu, terre, adieu.

Vienne, vienne la mort! Que la mort me délivre!

Ainsi donc à mon coeur abattu

Cède aux poids de ses maux? Non, non. Puisse-je vivre!

Ma vie importe à la vertu.

Car l'honnête homme enfin, victime de l'outrage,

Dans les cachots, près du cercueil,

Relève plus altier son front et son langage,

Brillants d'un généreux orgueil.

S'il est écrit aux cieux que jamais une épée

N'étincellera dans mes mains;

Dans l'encre et l'amertume une autre arme trempée

Peut encor servir les humains.

Justice. Vérité, si ma main, si ma bouche,

Si mes pensées les plus secrets

Ne froncèrent jamais votre sourcil farouche,

Et si les infâmes progrès,

Si la risée atroce, ou, plus atroce injure,

L'encens de hideux scélérats

Ont pénétré vos coeurs d'une longue blessure;

Sauvez-moi. Conservez un bras

Qui lance votre foudre, un amant qui vous venge.

Mourir sans vider mon carquois

Sans percer, sans fouler, sans pétrir dans leur fange

Ces bourreaux barbouilleurs de lois!

Ces vers cadavéreux de la France asservie,

Égorgée! O mon cher trésor,

O ma plume! Fiel, bile, horreur. Dieux de ma vie!

Par vous seul je respire encor :

Comme la poix brûlante, agitée en ses veines

Ressuscite un flambeau mourant,

Je souffre; mais je vis. Par vous, loin de mes peines,

D'espérance un vaste torrent

Me transporte. sans vous, comme un poison livide,

L'invisible dent du chagrin,

Mes amis opprimés, du menteur homicide

Les succès, le sceptre d'airain;

Des bons proscrits par lui la mort ou la ruine,

L'opprobre de subir sa loi,

Tout eut tari ma vie; ou, contre ma poitrine

Dirigé mon poignard. Mais quoi!

Nul ne resterait donc pour attendrir l'histoire

Sur tant de justes massacres.

Pour consoler leurs fils, leurs veuves, leur mémoire,

Pour que des brigands abhorrés

Frémissent aux portraits noirs de leur ressemblance?

Pour descendre jusqu'aux enfers

Nouer le triple fouet, le fouet de la vengeance,

Déjà levé sur ces pervers?

Pour cracher leurs noms, pour chanter leur supplice?

Allons, étouffe tes clameurs;

Souffre, o coeur gros de haine, affamé de justice;

Toi, Vertu, pleure, si je meurs.

André Chenier

|

|

|

AVENIR DE L'EST

Extraits des chroniques

du Journal de Bône, Constantine, Guelma

Source BNF

|

|

Bône, du 2 au 14 Janvier 1891

LES IDÉES DE M. PAULIAT

Le rapport de M. Pauliat sur l'Algérie a fait beaucoup de bruit. Ce bruit n'est par près d'être calmé, car à M. Pauliat, l'honorable sénateur, doit succéder le non moins honorable député, M. Dugué de la Fauconnerie, ce membre de là droite assez sauvage dans son parti pour faire risette aux Républicains, en désespoir

Tout rempli de sentiments hostiles à l'égard des colons français que soit le rapport de M. Pauliat sous la vague apparence de s'intéresser à leur sort qu'il voudrait améliorer, ce document, par les clameurs qu'il soulève, pourra peut-être apporter quelque profit à l'Algérie.

D'abord il constate avec un regret peu dissimulé ce que la Presse algérienne s'évertue, depuis des années et des années, à prouver à la Métropole le peu de densité de la population française en Algérie et l'écart considérable entre celle-ci, d'une part, et la population indigène ; d'autre part, entre la même et la population étrangère.

Nous voulons être juste en plaçant sous les yeux de nos lecteurs les lignes pleines de bon sens que M. Pauliat consacre à la constatation de ce fait et aux conséquences qu'il pourrait avoir pour l'avenir de l'Algérie.

" Placée à deux pas de la France, dit-il alors que les possessions africaines des autres nations sont à des semaines de navigation de leur Métropole, appelée à être la tète de ligne d'un transsaharien dont la construction peut avoir dans l'Afrique centrale d'incalculables conséquences politiques, il saute aux yeux, dans l'hypothèse de conflits en Europe, que l'Algérie deviendra le point de mire d'attaques qu'il ne serait jamais venu précédemment à l'idée d'aucun gouvernement étranger de diriger contre elle.

" Dans ces circonstances nouvelles, il est de la dernière évidence que l'intérêt primordial de la France est lié comme il ne l'a encore jamais été au développement de la colonisation algérienne, et au développement de cette colonisation par l'intermédiaire de Français venant de la Métropole.

" Le plus simple bon sens, en effet, nous conseille d'avoir au plus tôt, dans nos départements de l'Afrique du Nord, une population en majorité française, et dont la masse compacte et le nombre puissent nous être d'un solide appui dans certaines conjonctures futures que notre pays commettrait la plus grave imprudence de ne pas prévoir. "

Mais, à côté de cette appréciation si sensée, on ne lira pas sans étonnement la suivante concernant les compatriotes de M. Pauliat établis en Algérie et n'ayant, probablement à ses yeux qu'un tort: celui de ne pas taire partie du corps électoral qui l'a élu :

Afin de bien apprécier les conséquences morales du système, il n'y a du reste qu'à observer les différences d'allure existant en Algérie entre les colons d'origine française et ceux d'origine étrangère. Tandis que ces derniers se montrent actifs, tenaces, appliqués et qu'ils réussissent fort vite, les autres, accessibles, en beaucoup trop grand nombre, au découragement, passent tout leur, temps à se répandre en récriminations et en plaintes, et à trouver que la Métropole ne fait jamais assez pour eux. A quelque heure de la journée qu'on les prenne, on les voit toujours préoccupés de quelque secours, de quelque faveur, ou de quelque allocation que leurs représentants devraient solliciter à leur profit, et qu'à moins d'injustice on devra leur accorder.

Où M. Pauliat a-t-il donc été prendre le portrait des colons qu'il nous dépeint ? Est-ce au cours de la caravane parlementaire dont il faisait partie? Les colons français n'ont, sans doute, pas été assez enthousiastes pour un sénateur que colons étrangers et indigènes, afin de se taire bien venir de lui, traitaient en grand seigneur. Il devrait pourtant ne pas ignorer, en consciencieux rapporteur, que la plupart des grands vignobles algériens et tunisiens, sortis comme par enchantement de terre dans une période de moins de dix ans, appartiennent à des colons français. Il devrait aussi savoir que ce sont ces colons français qui, les premiers, ont fait de la plaine de la Mitidja un véritable petit paradis algérien.

Le brave sénateur doit, à coup sûr, faire partie de la Société protectrice des indigènes, ces agneaux sans tâche dont le moindre défaut est d'abhorrer le roumi et de le suriner gentiment sur les grandes routes - il est vrai qu'ils ne surinent point sur les boulevards, à Paris, et cela suffit au philanthrope sénateur - ou, sinon, il est bien digne d'entrer dans ce sacré corps.

Plus on avance dans la lecture du compendieux rapport de l'honorable sénateur, plus on découvre l'ignorance profonde où il se trouve des choses d'Algérie, dont il parle comme un aveugle né des couleurs.

Assurément, c'est chiffres en mains qu'il veut convaincre et ces chiffres, dit-il, c'est aux documents officiels du Gouvernement général qu'il les emprunte. Mais il leur fait dire ce qu'il veut et ne tient nul compte des circonstances de temps, de lieu, de climat, de population différant complètement avec celles de France.

Le grand tort de M. Pauliat et de ceux qui raisonnent comme lui c'est d'être des assimilateurs à outrance. Ce sénateur est d'autant plus blâmable en cela, qu'il se rend parfaitement compte, comme on a pu le voir déjà par un extrait de son rapport, de l'infériorité numérique où nous nous trouvons en présence de la marée montante des populations indigènes et étrangères.

Ainsi, pour ne citer qu'un exemple: au sujet de l'instruction des indigènes, M. Pauliat trouve à déblatérer contre nous à cause du peu d'extension de la langue française parmi les indigènes. Et, à ce propos, il cite des chiffres extraits d'un rapport de M. Labussière, en vertu desquels il résulterait que, sur une population enfantine de 535.389 sujets, 10.415 seulement fréquenteraient nos écoles. Il en conclut :

" Ainsi, malgré vingt années de ce Gouvernement civil qu'on réclamait depuis 1848 comme le seul dont on peut espérer à bref délai la colonisation de l'Algérie et l'assimilation des indigènes, l'administration algérienne n'a encore su organiser l'enseignement primaire des indigènes algériens que de manière à donner l'instruction à 10.415 de leurs enfants, quand ils en ont. A 535.389 qui pourraient et qui, dans l'intérêt de la domination française et de notre politique générale, devraient la recevoir. "

Il n'ajoute point que les familles indigènes sont entièrement réfractaires à l'instruction donnée par les écoles françaises et qu'elles s'empressent, quand elles le peuvent, de se soustraire à l'obligation scolaire qu'on ne peut, en Algérie, mettre à exécution, comme en France, à cause de l'insuffisance des locaux à ce destinés.

Ah ! Si M. Pauliat s'était élevé contre la manie stupide qui nous fait, entretenir de nos deniers des medersas et des écoles primaires indigènes, où l'on enseigne aux jeunes intelligences arabes les versets du Coran et la haine du roumi, alors nous eussions approuvé ses critiques sur un gaspillage de finances destinées à fomenter contre nous l'esprit d'insurrection.

M. Pauliat revient à une saine appréciation des faits lorsqu'il dit :

" Il est, d'autre part, certain, toujours dans le même ordre d'idées, que tout nous ordonne aujourd'hui de faire nos efforts pour gagner à tout prix l'affection et l'estime des indigènes, de façon que, dans la supposition où ils viendraient à s'imaginer un jour que le choix peut leur en être laissé, ils préfèrent de beaucoup la domination de la France à celle de n'importe quel autre peuple, et qu'ils n'hésitent pas, dés lors, une seule minute à rester dans notre parti. "

Quand il ajoute :

" Il y a beaucoup d'idées du même genre et aussi simples qu'on pourrait appliquer avec le plus grand profit en Algérie ; mais elles sont systématiquement dédaignées, comme s'il y avait un parti pris et une sorte de politique consistant à maintenir les indigènes à l'écart de la population française, et à leur rendre impossible tout rapprochement avec elle. "

Là, il s'égare de nouveau, car, si les indigènes se tiennent à l'écart de notre civilisation, ce fait ne peut-être imputé à grief à la population européenne de l'Algérie, mais bien à l'indigène lui-même, dont l'esprit fataliste, routinier et ennemi de tout progrès s'oppose, par la force même des choses et surtout par l'esprit intolérant de sa religion, à toute communion d'idées avec des vainqueurs, d'une religion différente.

On ne tient pas à l'écart les indigènes des bourses nombreuses qui leur sont accordées dans nos établissements d'instruction publique et jusque dans nos écoles du gouvernement en sont la preuve, ce sont eux qui se tiennent volontairement à l'écart.

Une autre preuve. On recrute beaucoup d'indigènes, par l'appât du gain, pour servir dans les rangs de l'armée française. Croit-on qu'au sortir du régiment, après avoir été pendant longtemps mis en contact avec nos us et coutumes, ils abandonnent leur ancienne vie nomade et sauvage ? Non. Ils n'ont qu'un vernis de civilisation, que trois ans de séjour dans leur tribu ou leur douar sera tombé aussitôt. Certes, la vie de garnison en Algérie, où ils sont constamment en contact avec leurs coreligionnaires, n'est pas faite pour les dégrossir. Il n'en est pas moins vrai que l'influence du régiment français, si petite qu'elle soit, ne laisse aucune trace dans la suite sur leur manière de vivre.

Ils prennent nos vices, voilà tout, et perdent un peu de leur sobriété légendaire. Remplacer une vertu par un vice, n'est pas, croyons-nous, le but à atteindre pour la civilisation.

Si M. Pauliat ne prend pas ouvertement la défense des indigènes comme M. Mermeix, ses conclusions sont pourtant à peu près les mêmes.

Il semble faire un crime à la France, de puiser des ressources ; dans la poche de ceux auxquels, en fin de compte, bénéficie surtout la mise en valeur d'un pays où nulle route, nul chemin de fer, nul commerce enfin n'existaient avant l'occupation française.

Le parallèle le plus instructif et le plus propre à rétorquer la plupart des arguments mis en avant par M. Pauliat consisterait à comparer les résultats de la domination française : pendant soixante ans avec ceux de la domination turque.

Jamais l'Arabe ne fut plus malheureux que sous le sabre de ses coreligionnaires. C'est alors surtout que les impôts étaient vraiment arbitraires et vexatoires, car ils entraient tout entiers dans la masse du trésor turc pas une parcelle n'en était distraite pour améliorer la situation matérielle ou morale des sujets.

Il reste un vestige de cette tyrannie en Tunisie, où il y a encore des biens habous. Or, ces habous furent institués sous la domination turque, pour ôter au vainqueur, en les remettant aux mains des confréries religieuses comme, nos biens de mainmorte à l'époque du moyen âge, la possession d'une certaine partie du sol dont le propriétaire pouvait ainsi seulement se réserver la jouissance. Par cet unique moyen le vaincu d'alors se soustrayait à la rapacité du vainqueur.

Aujourd'hui l'indigène n'est pas trop dépossédé de vive force, comme cherche à l'insinuer M. Pauliat. Au commencement de la conquête on a pu lui faire payer les frais de la foi guerre. C'était le droit du vainqueur, les Prussiens, que nous sachions, n'ont pas agi autrement à notre égard en 1870.

Maintenant les contributions de guerre, sauf les séquestres nécessaires pour réprimer les insurrections, n'ont plus aucune raison d'être.

L'état indivis de la propriété indigène, comme nous l'avons trouvée à notre arrivée, a fait surgir de nombreuses difficultés dont quelques-uns ont peut-être profité. Mais la France a porté un remède à cette situation en constituant l'état-civil des indigènes qui a permis d'établir sur des bases plus solides la constitution de leur propriété.

On ne pouvait pas agir plus généreusement à l'égard d'une race vaincue.

Et il n'est peut-être pas, dans toute l'histoire, un pareil exemple de bon traitement employé par le vainqueur au profit exclusif du vaincu.

L'honorable M. Pauliat est donc mal venu de dire à ce sujet :

" On est conduit à constater tout de suite que, comme pour les centimes additionnels des départements algériens, la plus grosse partie des recettes communales ne vient pas des Algériens eux-mêmes : elle est encore faite par les indigènes.

Et ces recettes sont considérablement augmentées, en outre, sous le nom d'octroi de mer, d'une subvention métropolitaine supérieure à 6 millions, laquelle consiste dans une sorte d'aliénation au profit de ces communes d'un certain nombre de taxes et de droits de douanes dont le produit, rationnellement, devrait entrer dans les caisses du Trésor.

II ne sait pas que, précisément, l'octroi de mer pèse sur la population européenne qui consomme la presque totalité des objets soumis à cet impôt.

Aussi la répartition de ce produit, fourni par les colons eux-mêmes, est-elle basée sur des quotités proportionnelles au degré de consommation des populations en présence.

Ainsi l'Arabe et le Kabyle ne consomment pas d'alcool ; la religion le leur défend. Ils participent pourtant, à un certain prorata, à la répartition des ressources procurées par cette liqueur exclusivement consommée par des Européens. De même pour bien d'autres produits, dans le détail desquels nous ne voulons pas entrer pour allonger inutilement la discussion.

Il est curieux, après la constatation faite par M. Pauliat, que ce sont surtout les indigènes qui payent tous les impôts en Algérie et que les populations étrangère et indigène dominent d'une manière tout à fait inégale la population française de l'Algérie, il est curieux, disons-nous, de lui entendre avancer le fait suivant:

" Il y a un fait contre lequel les arguments les plus spécieux et les raisonnements les mieux déduits ne sauraient à aucun degré prévaloir; et ce fait c'est que tous les ans, dans la supposition où il n'y a pas d'insurrection à réprimer, et toutes recettes déduites, l'Algérie coûte à la France de 83 à 84 millions. "

Mais à qui profitent-ils ces 83 à 84 millions - M. Pauliat, dans son habileté à faire parler les chiffres, n'en est pas à un million de plus ou de moins - à qui ?

Mais à ces braves indigènes, dont M. Pauliat déplore le sort, qu'il dit pressurés, tondus jusqu'à la peau ; mais aux étrangers, auxquels les Français, après avoir versé leur sang pour la conquête, versé leurs millions pour la mise en valeur du pays, s'empressent de faire place, dans un fol accès de générosité mal placée.

Et M. Pauliat s'étonne que l'Algérie coûte cher à la France !

A. BLANC

?o?-?o?-?o?-?o?

|

|

|

LE MUTILE N° 191, 1er mai 1921

|

Pour aider la France

Sous ce titre, dans notre N° 118, du dimanche 10 avril, nous avons inséré une lettre de notre abonné et propriétaire M. Michel Malleval, de Damiette.

Nous recevons de M. Mégias, conseiller général d'Oran, la réponse suivante, approbative et sincère, les mêmes sentiments se manifestent d'ailleurs en tout bon Français, - nous reproduisons intégralement et avec plaisir sa lettre.

Nous souhaitons que ces sentiments trouvent un écho chez les nombreux riches.

Oran, le 16 avril 1921.

Monsieur Malleval,

Propriétaire viticulteur à Damiette

Monsieur,

Je viens de lire avec le plus vif intérêt et le plus grand plaisir, l'appel que vous avez adressé sur Le Mutilé de l'Algérie, aux privilégiés de la fortune, en faveur de la Patrie en danger.

Vous estimez, avec un désintéressement qui vous honore, qu'en raison de l'heure angoissante que nous vivons, l'impôt qui vous est demandé est insuffisant pour aider à relever le Pays, et vous préconisez une imposition supérieure, à établir au prorata du superflu des fortunes. Je doute, hélas ! Que vos sentiments élevés puissent faire de nombreux adeptes, l'égoïsme régnant encore ici-bas. Je souhaite, cependant de me tromper dans mes prévisions, le cas échéant, vous aurez droit à la gratitude nationale, car vous aurez, trouvé l'un des remèdes aux maux actuels de la France mutilée

Quoi qu'il en soit, je suis heureux de vous exprimer ici mon admiration la plus sincère pour votre élan patriotique. Il est à souhaiter que les capitalistes qui, actuellement, tiennent dans leurs coffres-forts les destinées de la France, comprennent enfin leur devoir, comme l'ont compris leurs devanciers de 1793; Votre appel est opportun: c'est le cri d'alarme d'un parfait altruiste, doublé d'un bon citoyen digne du beau nom de Français.

Après cet ardent appel, le Parlement devrait comprendre que, seuls, les sacrifices matériels des heureux du sort pourront épargner à notre malheureuse Patrie la honte de la banqueroute et les horreurs de la Révolution.

Que les riches jettent un regard compatissant sur les victimes de la guerre : leurs sacrifices ont été bien plus grands, nul ne le contestera !

Je tiens à vous féliciter bien vivement pour votre généreuse pensée, et je prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus dévoués.

J. MEGIAS.

Conseiller Général

©§©§©§©§©§©§©

|

|

|

Envoi de M. Michel Zammit Envoi de M. Michel Zammit

CYCLISME

ANDRE LANGELLA

Vainqueur de la course

BÔNE – MONDOVI et retour

Dimanche dernier s’est déroulé la première épreuve cycliste du Grand Prix des Habitants des Cités Auzas et Chancel, organisé par la JBAC.

Le parcours à effectuer était Bône -Mondovi et retour. Dans le trajet du retour, les coureurs eurent à subir le vent contraire.

André Langella s'est vu attribué la prime au premier coureur arrivant à Mondovi.

Voici d'ailleurs les résultats techniques de cette course qui a été suivi avec un grand intérêt par les nombreux amateurs de cyclisme.

1. André Langella (JBAC-

2. Pace (JBAC) -

3. Géramita (JBAC) -

4. Zammit et Bolari (ASB) -

6. Sant (ASB) -

7. Gardoui (Jemmapes) -

8. Pimila (ASB) -

9. Caristo -

10. Molence -

11. Mélio -

12 Florio

| |

LES ANNALES ALGERIENNES

De E. Pellissier de Reynaud (octobre 1854)

Envoyé par Robert

|

|

Evénements à Bône en 1833

Tout avait été tranquille dans les environs de Bône depuis l'expédition des Ouled-Attia. Les Arabes venaient de tous côtés au marché de cette ville, et toutes les impressions qu'ils y recevaient étaient favorables au général d'Uzer et à l'autorité française. Ce général était tout à la fois craint et aimé des indigènes, qui savaient que, quoiqu'il les traitât avec une paternelle douceur, il ne laisserait jamais une injure ou une injustice impunie.

Au mois de septembre 1833, il eut occasion de faire une nouvelle et frappante application de son système : les Merdès, tribu très nombreuse, qui habite sur la rive droite de la Mafrag, à l'est de Bône, se permirent de piller quelques marchands qui se rendaient dans cette ville. Le général les somma de lui faire réparation de cette offense. Il leur envoya même, pour les engager à ne pas le forcer à recourir aux armes, dix de leurs compatriotes qui servaient à Bône dans ce qu'on appelait les Stages. Les Merdes furent sourds à ses remontrances; mais il fut si évident qu'ils mettaient le bon droit contre eux, que les dix envoyés du général, quoique de leur tribu, revinrent à Bône, ne voulant pas s'associer à leur injustice.

Obligé d'employer la force, le général d'Uzer marcha contre les Merdès. Arrivé sur la rive gauche de la Mafrag, au marabout de Sidi-Abdel-Aziz, il fit de nouvelles sommations, qui ne furent pas plus efficaces que les premières. Ayant ainsi épuisé tout moyen de conciliation, il lança sur l'autre rive de la Mafrag toute sa cavalerie, qui en un clin d'oeil enfonça les rebelles, et leur enleva leurs troupeaux. Ils vinrent alors demander leur grâce à genoux. Le général d'Uzer la leur accorda, après une sévère réprimande. Il eut la générosité, peut-être excessive, de ne retenir, du butin qu'il avait fait sur eus, que ce qui était nécessaire pour indemniser les marchands qui avaient été pillés. Depuis cette époque, les Merdès, dont une faible partie était déjà sous notre domination, ne donnèrent plus de sujets de mécontentement.

Dans cette expédition, le capitaine Morris, du 5ème régiment de chasseurs d'Afrique, eut un combat singulier avec un Arabe d'une taille gigantesque. Les deux adversaires ayant été démontés dans le choc, se prirent corps à corps : le Français sortit vainqueur de cette lutte acharnée, où l'Arabe laissa la vie.

|

|

CONTE EN SABIR

Par Kaddour

|

|

LI COCHON, LA CHIVRE Y LI MOTON

[FABLE IMITÉE DE LA FONTAINE]

On chivre, one p'tit moton, aie on cochon smin

Monti sor one charite, son barti bor l'marchi,

Cit pas por rigoli, qui son fir cit chemin

Ma barc' qui son patron, y s'en alli sarchi

Quarqu'on qui vo achetir la chivre y son cochon

Ou bian on zarbicot, qui chiera son moton.

Li cochon qu'il a por, y son beaucoup crier

Y blorait mon zami, comme si ji souis frapper.

La chivre y li moton y son risti tranquille

Y pense qui bor bromner, y marcher bor la ville,

Y ni pu pas comprendre, bourquoi fir tot cit bruit

Quand barsonne y son fir, jami di mal bor loui.

Li Kabyle qui conduit al marchi la charrite

Y loui dit : - " Quis qui ci, borquoi ti casse la Lite ?

Barqua inal babac, y fot moi la paix,

Ou bian ji trape li fouet, bor j'ti fot bon raclée.

Rigarde cit moton, y n'fir pas di scandale

Ji fir qui,squi ji vo, y si fot pas mal.

Y di rian, son contan ! - Il y blous qui coillon,

Blous qui bite ma barole, qui répond li cochon ;

Barc' qui ni couni pas, quisqui va fir bor loui ?

Ma si voir li coteau, qui cope la tite di loui,

Y criera blous qui moi. Ji crois qui cit chivre

Y son kif kif to l'monde, tos bisoan bian vivre.

Li moton son pensi, sa laine ji va copi

La chèvre qu'one pitit, son li y va buvi ?

Pit-itre y son rison. Ma moi ji couni bian,

Ji soui bon por mangi, por fir bon boudan

Soucisse y soubressade, quisqui mange li Franci.

Fini ma mison ! ! Son fini bian bouffi !

Douman ji soui moru, voilà bourquoi ji plore.

Cit cochon son rison ; il an a bon tite.

Barc' qui voit. qui sa grisse, a li zôtre y brofite.

MORALE

Borquoi bisoan crier lorsqui ti va crivi :

Si ti plor, ti a por, jami ti po sangé ;

Pas bisoan .di pensi li mal qui va rivé ;

Millor qui ti t'amouse, avant qu'ti soui mangi.

|

|

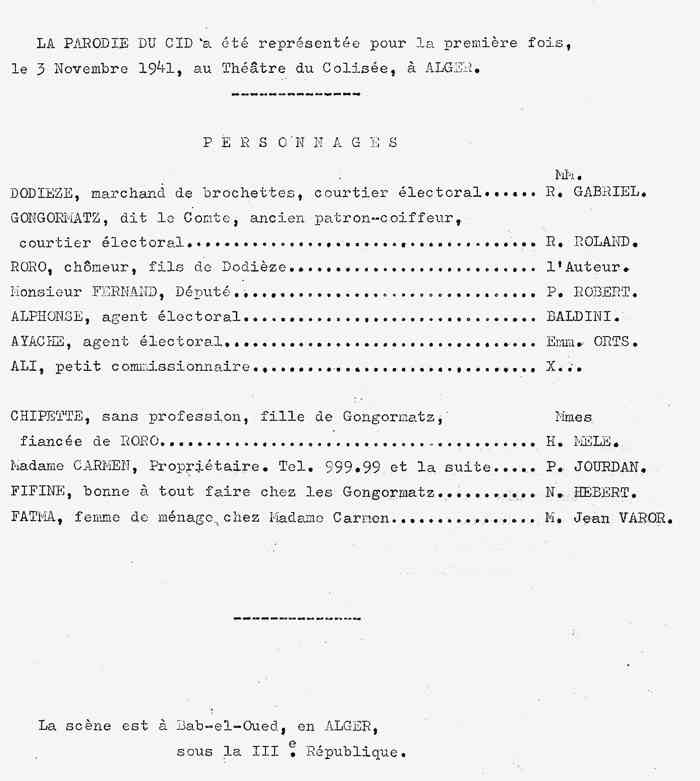

La Parodie du Cid

Envoyé par M. Michel Parent

|

|

| La présentation du Drapeau

Envoyé par M. Raoul Pioli

|

Ayant reçu un beau texte concernant la présentation du drapeau, je viens de l'illustrer avec des symboles que nous connaissons bien et qui nous sont chers.

Je n'ai pas réussi à trouver l'auteur du texte d'origine qui reste inconnu pour l'instant.

M. Raoul PIOLI

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

|

|

PHOTOS DE VIE BÔNOISE

Envoyé par M. divers donateurs

|

Envois de M. Daniel Bonocori

La reddition d'Abd El Kader

La reddition d'Abd El Kader

Une rue de Bône à Antony

Une rue de Bône à Antony

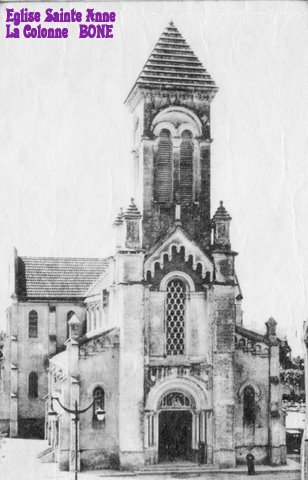

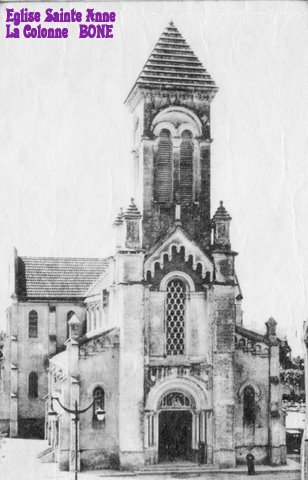

Envois de M. Charles Ciantar

L'Eglise Sainte-Anne de Bône

L'Eglise Sainte-Anne de Bône

La Procession de Sainte-Anne

La Procession de Sainte-Anne

|

|

|

CORSAIRES, ESCLAVES ET MARTYRS

DE BARBARIE (1857)

PAR M. L'ABBE LÉON GODARD

ANCIEN CURE D'EL-AGHOUAT,

PROFESSEUR D'HISTOIRE

AU GRAND SÉMINAIRE DE LANGRES

Dominare in medio inimicorum tuorum.

Régnez, Seigneur, au milieu de vos ennemis.

A M. L'ABBÉ SUCHET

VICAIRE-GÉNÉRAL D'ALGER,

CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR, ETC.

VÉNÉRABLE AMI,

Permettez-moi de vous dédier ces pages. Vous y retrouverez quelques-unes des pensées que nous échangions, durant les douces soirées d'Alger, au palais épiscopal, et encore au feu du bivouac, durant les nuits étoilées, dans les plaines sans bornes du Sahara,

Daignez agréer, vénérable ami, ce témoignage de mes sentiments profonds d'attachement et de respect,

LÉON GODARD, PRÊTRE.

PRÉFACE

Tous les faits recueillis dans ce livre et qui ont rapport aux corsaires, aux esclaves et aux martyrs, sont parfaitement authentiques. Outre un certain nombre de relations ou procès-verbaux officiels de rédemption publiés par les ordres religieux voués au rachat des captifs, j'ai consulté les archives des révérends pères capucins de Tunis, l'Histoire de Barbarie et de ses corsaires par le père Dan, Topografia de Argel par D. Haedo, Alcune memorie d'Italia par Mgr Luquet, évêque d'Hésébon, etc.

Comme je destine ces récits particulièrement aux jeunes gens, j'ai cru devoir leur en faciliter la lecture en présentant la narration sous forme de dialogue. Ce dialogue cache une action peu sensible et très secondaire, qu'il est impossible de confondre avec la partie purement historique, dont elle est, pour ainsi dire, l'encadrement. Dom Gervasio Magnoso, que je fais parler dans cet ouvrage, est un vénérable religieux mort en 1851, après avoir vécu environ un demi-siècle en Algérie. J'espère que les paroles que je lui prête ne feront pas injure à sa mémoire.

Il est sans doute inutile d'ajouter que je n'ai point voulu écrire ici l'histoire complète de l'esclavage des chrétiens en Barbarie. Ce volume en est une page détachée, mais trop peu connue, si je ne me trompe, et dont la plus grande partie n'existait pas encore en français.

INTRODUCTION

C'était au mois de mai 1850. Le soleil disparaissait au couchant, et enflammait doses derniers rayons la mer qui baigne le pied d'Alger. Les ombres des hautes collines de la Bouzaréa commençaient à envahir la blanche ville des corsaires. La brise et les flots se taisaient. Dans le calme du soir, les cloches et les muezzins invitaient à la prière, chrétiens et musulmans.

Non loin de la porte Bab-el-Oued, sur la terrasse d'une maison mauresque, plusieurs personnes, qui venaient respirer la fraîcheur de la nuit, s'agenouillèrent en ce moment et récitèrent pieusement l'Angélus. On distinguait d'abord parmi elles un moine vénérable, trinitaire, d'origine espagnole. Il habitait Alger depuis cinquante ans, et il en avait passé une partie su service des esclaves chrétiens dans les bagnes. Il était l'hôte et l'ami de cette maison.

Le propriétaire, M. Morelli, négociant français, avait acquis une jolie fortune sans ternir l'éclat d'une probité héréditaire ; il consacrait maintenant ses loisirs à l'étude de l'histoire et aux œuvres de piété. Mme Morelli était une Italienne distinguée par l'élévation de son esprit et la noblesse de ses sentiments religieux.

Vous voyez auprès d'eux les trois enfants qui composent leur famille : Alfred, engagé dans la marine ; Carlotta, jeune fille qui présente le fidèle reflet des vertus de sa mère; et Marie, cette petite enfant qui joue à l'angle de la terrasse avec Fatma la négresse.

Chaque soir les mêmes personnes se trouvaient ainsi réunies. Alfred passait à cette époque un congé de trois mois au sein de sa famille, et il n'était pas le moins attentif aux récits du vieux moine. Une blanche barbe couvrait la poitrine du père Gervais, ou dom Gervasio. Dans cette poitrine battait un cœur de feu; sous ce front chauve virait une imagination que l'âge et les fatigues avaient calmée sans doute, mais qui éclatait encore au réveil des souvenirs. Fatma n'était pas une esclave; et si elle remplissait ordinairement la charge de servante, on la traitait pourtant avec une bonté, unie familiarité qui la plaçaient au-dessus de cette condition. C'est qu'elle avait un jour sauvé d'un péril imminent la vie de Carlotta.

" Quelle splendide soirée! dit M. Morelli. Comme l'air est frais et pur ! Le bleu du ciel va s'étoiler : je me croirais à Naples.

Je ne contemple jamais le magnifique panorama d'Alger, cette rade dont la courbe est si belle, ces riches coteaux où les villas brillent au milieu des bocages, cette mer sillonnée de navires, enfin ce vaste horizon des montagnes kabyles, sans ressentir une intime joie de ce que la Providence nous donne un tel pays.

Tu es jeune, Alfred, reprit M. Morelli; tu verras se développer ici un avenir fécond en grandes choses pour la France et l'Algérie. Dieu a ses desseins quand il livre à une nation comme la nôtre l'entrée d'un continent immense, une terre des plus fertiles, la lisière importante d'une mer où se joueront encore les destinées du monde. Ce n'est pas sans but qu'il installe les fils des croisés au milieu des empires musulmans.

Vous tressaillez de bonheur aux perspectives de l'avenir, et je partage vos espérances, ô mes amis, dit le vieux moine. Mais n'oubliez pas le passé, lorsque vous mesurez l'immense bienfait de la conquête d'Afrique pour la France et pour la civilisation. Ah ! Quand on a vu comme moi les souffrances horribles des chrétiens sur ces plages, les humiliations de l'Europe inclinée sous le cimeterre, les triomphes sauvages des sectaires musulmans, l'impiété, la dépravation des renégats, le sang des martyrs, les larmes et l'agonie des esclaves, on ne sait pas, mes amis, s'il faut bénir le Ciel pour les promesses de l'avenir autant que pour la délivrance du passé.

Mon révérend père, répondit Carlotta, depuis que j'ai entendu vos premiers récits des douleurs des pauvres captifs, j'y pense bien souvent sans pouvoir retenir mes larmes.

Et moi, ma soeur, je sens la colère me monter au front, le sang bouillonner dans nies veines, lorsque je pense en rencontrant ces vieux Maures, dont le regard fourbe n'ose s'arrêter sur le mien. Voilà, me dis-je, un ancien bourreau de mes frères ! Mes mains se crispent, je voudrais me venger. Tenez, ou m'a fait connaître un homme qui s'est longtemps livré à la course : Mohammed-Ben-Abd-Allah, ce mendiant borgne et en guenilles dont la flûte criarde nous déchire le tympan à Bab-el-Oued ; sa vue me fait mal, je le hais...

Alfred, dit alors sa mère, je conçois ce premier mouvement de la nature; mais il n'est pas chrétien : laisse à Dieu le soin de la vengeance ; tu vois qu'elle s'accomplit. Une guerre légitime a mis fi n à cette odieuse piraterie. Chacun de nous doit pardonner, et rendre le bien pour le mal. Je te conseille de faire une aumône à ce malheureux, lorsque tu passeras devant lui avec la tentation de le haïr.

Alfred eut besoin d'un instant pour se pénétrer des paroles de sa mère. La conversation continua sur la question des corsaires, et l'on pria le père Gervais de raconter comment l'ordre de la Trinité pour la rédemption des captifs avait été fondé.

La conversation s'étendit ensuite sur les pères de la Merci et sur le zèle que l'Église catholique a déployé de tout temps pour le rachat des esclaves. On rappela les grands travaux des franciscains à la côte d'Afrique, le martyre de Bérard de Corbie et de ses compagnons, et celui des autres moines du même ordre envoyés au Maroc sous la conduite de Daniel de Belvederio. Le père Gervais rendit hommage au bienheureux Raymond Lulle, du tiers ordre de Saint-François, et confesseur héroïque de la foi à Tunis, à Bône, à Bougie ; il exalta le dévouement des martyrs Antoine Neyrotti, de l'ordre de Saint-Dominique, Hermengaud et Sérapion, des pères de la Merci. C'était faire une rapide esquisse de l'histoire du christianisme sur les côtes de Barbarie avant les conquêtes des Turcs, au XVI° siècle. Mais comme la plupart de ces faits sont connus ou du moins faciles à trouver dans les auteurs ecclésiastiques, je ne juge pas à propos de les rapporter en détail. Dom Gervasio promit à ses hôtes de poursuivre le lendemain son sujet.

Nous recueillerons attentivement ses paroles.

SOIREES ALGERIENNES

PREMIÈRE SOIRÉE

Période turque. - Les Maures expulsés d'Espagne.

Les Turcs. - Les corsaires.

A la chute du jour, on était, selon la coutume, réuni sur la terrasse, et, tout en savourant le thé que Fatma venait de servir, on admirait le spectacle toujours nouveau de la mer et du panorama d'Alger. Un gros navire était en vue, toutes voiles dehors, et il ressemblait de loin à une cathédrale du moyen âge balancée sur les flots. Des barques légères se hâtaient vers le port, et glissaient comme des goélands aux longues ailes sur la mer endormie.

" Révérend père, dit M. Morelli, comment donc les Turcs ont-ils fait d'Alger une puissance maritime redoutée de l'Europe ?

Madame, répondit le trinitaire, pour comprendre la fondation des régences turques à la côte d'Afrique et l'accroissement prodigieux de la piraterie qui en résulta dans la Méditerranée, il faut se rendre compte de la situation de la Barbarie à l'aurore du XVI° siècle.

Le royaume de Grenade était, depuis la fi n du XIIIe siècle, le seul État musulman qui subsistât encore en Espagne, lorsque Ferdinand le Catholique et Isabelle unirent par leur mariage, en 1479, les couronnes de Castille et d'Aragon. Ferdinand résolut d'anéantir définitivement la puissance du Croissant dans la Péninsule. Profitant des luttes intestines qui avaient réduit AbdAllah, roi de Grenade, à une extrême faiblesse, il l'assiégea dans cette capitale; elle se rendit le 4 janvier 1492, et Abd-Allah se retira à Fez, tandis que des princes de sa famille restaient en Espagne, après avoir reçu le baptême.

Un grand nombre de Maures émigrèrent dès lors en Afrique. Cependant beaucoup d'entre eux seraient restés en Espagne, où les intérêts matériels les fixaient, si on leur eût accordé la liberté. Mais Ferdinand s'aperçut bientôt que leur présence était un danger pour l'État, du moins tant qu'ils n'abjureraient pas le mahométisme. Ils formaient une partie considérable de la population, dissimulaient mal des haines qui se transformaient en sourds complots, et qui eussent pu recevoir d'Afrique une assistance fort à craindre pour une conquête récente et mal affermie. Il n'y avait que deux moyens de conjurer le péril : convertir les Maures ou les expulser. La religion, l'humanité, la politique voulaient qu'on eût d'abord recours au premier. Le fameux Ximenès de Cisneros, archevêque de Tolède, et Fernando de Talavera, métropolitain de Grenade, amenèrent une foule de ces musulmans au christianisme. Leurs succès mêmes irritèrent les plus fanatiques, et des séditions éclatèrent. De faux convertis ne se servaient du crédit qu'ils obtenaient auprès des chrétiens que pour les trahir. Bref, la puissance et la nationalité de l'Espagne étaient en danger. Ferdinand dut se résigner à prononcer l'expulsion des Maures qui refuseraient d'embrasser l'Évangile, et les exilés cherchèrent un refuge en Afrique. L'Espagne sacrifiait des avantages temporels à d'autres d'un ordre plus élevé. L'installation des Maures andalous en Afrique était un bienfait pour les Arabes et les Kabyles. L'agriculture et l'industrie en profitèrent.

On assure, interrompit M. Morelli, qu'on doit à ces Maures la culture soignée des oliviers et des mûriers. Ils ont planté les délicieux jardins qui entourent plusieurs villes de la côte. Les Grenadins établis à Cherchell s'y livraient avec succès à l'éducation des vers à soie. Ils réparèrent un peu les plaies faites au pays par le règne des Arabes. Partout où l'Arabe a gouverné, du Maroc au golfe Persique, la terre a été déboisée et s'est changée en désert.

Et pourtant, reprit dom Gervasio, les Arabes se montrèrent jaloux, défiants, tyranniques envers ces coreligionnaires étrangers. Ils ne leur ouvrirent qu'un certain nombre de villes, et leur fermèrent l'intérieur du pays. Cette circonstance, ajoutée à la haine qui animait les exilés contre l'Espagne, jeta naturellement ceux-ci dans la piraterie. Ils assaillirent sans relâche le territoire espagnol, et enlevèrent aux navires chrétiens toute sécurité dans ces parages.

L'Espagne se voyait donc forcée de poursuivre les Maures au delà même du détroit et jusque dans leur exil. Ce fut pour aider à la répression de leurs courses, que le duc de Médina Sidonia s'empara de Mélilla, sur la côte du Maroc, en 1497, et don Diégo de Cordoue de Mers-el-Kébir, en 1505. Ces mesures étaient insuffisantes, et le coup d'œil d'aigle du cardinal Ximenès embrassa de plus vastes projets.

Le célèbre moine, entré dans les conseils de la couronne, travaille à la réforme de son ordre, voyage en mendiant, et lorsqu'il découvre des rives de l'Espagne les côtes de l'Afrique, son zèle s'enflamme, et il a comme un pressentiment de la mission qu'il doit y remplir.

Pardonnez à un Espagnol de vous parler de Ximenès avec orgueil. Je passe sous silence, pour arriver à ce qui regarde l'Afrique, les immenses travaux du cordelier archevêque de Tolède, comme savant, comme ministre, comme diplomate et arbitre entre les rois, comme réformateur dans l'Église et dans l'État. Septuagénaire, il se fait général d'armée: il est à la tête d'une croisade qu'il arme à ses frais pour la conquête d'Oran. Ses vues élevées n'ont pas même été comprises de Ferdinand. Il veut, lui, ce que la France a voulu depuis pour elle-même et pour la civilisation, asseoir la puissance chrétienne en Afrique, et faire de la Méditerranée un lac espagnol. Il brise toutes les volontés qui s'opposent à la sienne ; il méprise les sarcasmes lancés au religieux qui passe des revues à cheval, et il fait voile de Carthagène le 16 mai 1509. Il préside la nuit au débarquement, et son armée se montre en bon ordre, dès le point du jour, aux Maures étonnés. La croix archiépiscopale de Ximenès marche en avant ; elle porte sur une banderole flottante les paroles qui annoncèrent autrefois à Constantin l'empire du monde : IN HOC SIGNO VINCES, Tu vaincras par ce signe. Cette devise se répète sur tous les drapeaux, et la croit brille dans tous les rangs. La bataille s'engage. Ximenès, comme un autre Moïse, se prosterne en prière, et on lui apporte bientôt la nouvelle de la victoire. Les Maures sont battus, la ville est prise; le moine y entre en répétant les paroles du prophète : Non nobis Domine, non nobis.. Ce n'est point à nous, Seigneur, non ce n'est point à nous, c'est à votre nom qu'en appartient la gloire. Mais il verse des larmes à la vue des cadavres ennemis, et quand Pierre de Navarre, son lieutenant, lui répond qu'après tout ce sont des infidèles :

" Oui, dit le vieillard; mais on m'enlève moitié de la victoire; car je voulais les conquérir à Jésus-christ. " L'Espagne suivit quelque temps la politique de Ximenès. Elle s'empara immédiatement de Bougie et de Tripoli. Tunis, Alger, Mostaganem, Arzew, se reconnurent vassales, et promirent de renoncer à la piraterie. Mais, la première terreur passée, les courses recommencèrent, et Pierre de Navarre parut avec une escadre devant Alger, que Ferdinand voulait punir. Les Algériens s'humilièrent, rendirent au roi, comme gage de soumission, cinquante, esclaves chrétiens, et s'engagèrent à payer un tribut pendant dix années. Mais, pour plus de garantie, les Espagnols bâtirent une forteresse sur le rocher où s'élève le phare d'Alger, qu'ils nommèrent El Pegnon de Argel. Il est maintenant compris dans le môle. La ville était ainsi tenue en respect, car l'artillerie espagnole pouvait battre ses remparts.

Eh bien ! Madame, tout ce préliminaire vous explique dans quelles circonstances les Arabes appelèrent les Turcs à leur secours. Les points de l'occupation espagnole se multipliaient. Ils étaient parfaitement choisis en vue d'une grande conquête, les officiers français le reconnaissent, et les dynasties musulmanes qui régnaient alors des Syrtes au détroit de Gibraltar, épuisées par les discordes intérieures, se sentaient menacées dans leur existence. C'est à ce moment que les fameux corsaires Baba-Aroudj et Kheïr-ed Din, nommés en France les frères Barberousse, viennent lutter contre les Espagnols en se rendant aux vœux des Arabes. Ils se présentent comme auxiliaires, et ne tardent pas à s'imposer comme souverains. Tous les marins savent leur étonnante histoire. "

Alfred, cédant à cette invitation, n'hésita point à dire les aventures qui avaient tant de fois échauffé sa jeune imagination.

" Les frères Barberousse sont nés d'un renégat sicilien établi à Mitylène, l'ancienne Lesbos, et d'une Espagnole andalouse. Leur père, nommé Yacoub, quitta la profession de potier pour le métier de corsaire, et il éleva pour la mer ses quatre fils, Élias, Isaac, Aroudj et Kheïr-ed-Din. On dit que du nom d'Aroudj ou Baba-Aroudj, les Européens ont fait Barberousse; d'autres veulent que l'on ait surnommé Barba-Rossa les deux derniers frères, à cause de la couleur de leur barbe.

Quant au nom de Kheïr-ed-Din, interrompit le père Gervais, il signifie en arabe le bien de la religion. Les Européens prononcent Cheredin ou Hariadan.

Dans mon enfance, le nom de Barberousse me faisait peur, dit Carlotta, et aujourd'hui encore il me fait frissonner.

Quoi qu'il en soit, reprit Alfred, dans une rencontre avec les chevaliers de Rhodes, Élias fut tué et Aroudj fait prisonnier. Kheïr-ed-Din offrit en vain mille drachmes pour sa rançon. Alors le jeune captif s'attira la confiance de ses maîtres par son caractère et ses talents; puis, un jour, il s'échappa et réussit à rejoindre Kheïr-ed-Din. Les deux frères, avec un seul brigantin, se rendirent bientôt redoutables, et, en 1504, le bey de Tunis s'estima heureux de leur ouvrir le port de la Goulette, à la condition qu'il prélèverait la dîme sur les captures. Ils s'emparèrent les années suivantes d'un très grand nombre de navires espagnols et italiens. Leur flottille se composait de douze navires, dont huit leur appartenaient. Kheïr-ed-Din commandait en l'absence d'Aroudj.

Bougie, tombée aux mains de l'Espagne, invoqua leur assistance. Deux fois ils furent repoussés ; Aroudj perdit même un bras à la première attaque. Ils cherchèrent un point d'appui au voisinage de cette ville, et furent accueillis avec joie par les habitants de Djidjelli, qu'ils enrichirent promptement, et qui par reconnaissance les proclamèrent souverains de la ville et du territoire.

La mort de Ferdinand le Catholique, en 1516, vint exciter encore l'ambition des deux frères, et elle détermina les Barbaresques à de nouveaux efforts contre les Espagnols. Alger s'était placée sous le commandement de Sélim-Eutemi, cheik d'une famille puissante de la Mitidja. Il n'osait pas attaquer la forteresse espagnole des îlots Beni-Mezegren, en face de la ville, et il sollicita le secours d'Aroudj. Celui-ci comprend aussitôt qu'un nouvel horizon se déploiera devant lui s'il se rend maître d'Alger. Il accorde son concours, et se débarrasse d'abord d'un puissant rival, le corsaire Car-Hassan, qui s'est installé à Cherchell. Il entre ensuite dans Alger, où la troupe de ses Turcs et de ses renégats force les habitants à subir leurs caprices. Aroudj fait étrangler le faible Eutemi, se déclare souverain, décapite ceux des Algériens qui désapprouvent son usurpation, et gouverne par la terreur. En septembre l516, il bat une armée espagnole envoyée contre Alger sous la conduite de Francisco de Vera, et dont les débris furent presque anéantis par une horrible tempête ; il défait et chasse les Arabes partisans du fils d'Eutemi. Son règne s'étend rapidement sur Blida, Médée, Miliana, Ténès et Tlemcen. Mais il indisposa les habitants de cette dernière ville par sa cruauté : il fit pendre par la corde de leurs turbans, aux piliers du Méchouar ou de la citadelle, le roi et ses sept fils, et il fit noyer les autres membres de la famille dans un étang, prenant plaisir lui-même, comme le dit Marmol, à leurs postures et à leurs grimaces. Les Arabes s'unissent aux Espagnols d'Oran pour délivrer Tlemcen. Aroudj, pressé dans le Méchouar, traverse les lignes ennemies et fuit vers Alger. Mais on le poursuit, malgré les trésors qu'il sème sur la route pour ralentir ses adversaires ; il est atteint sur les bords du Rio-Salado ou l'Oued-el-Meleh (la rivière de sel) et frappé au cœur d'un coup de pique ; on envoie sa tête à Oran, et son caftan sert à confectionner une chape d'église.

Son frère Kheïr-ed-Din s'empressa de consolider son pouvoir en gagnant les marabouts les plus renommés, et en s'abritant sous la suzeraineté de Constantinople, qui lui reconnut le titre de bey. Il fortifia le gouvernement ou l'odjack organisé par son frère, comprima les Arabes, fut délivré par une tempête d'une expédition envoyée contre lui par Charles-Quint, rasa le pegnon d'Alger, et fonda définitivement la puissance maritime de la régence.

Trente mille esclaves chrétiens travaillèrent au port et aux fortifications de la ville. De nouvelles captures arrivaient, pour ainsi dire, sans interruption; c'étaient quelquefois des populations entières qui se trouvaient jetées en esclavage. Ainsi les habitants de Mahon laissent un soir la flotte de Kheïr-ed-Din, qu'ils ont prise pour celle de Charles-Quint, entrer dans leur port. Le lendemain, huit cents Mahonnais montaient à bord des galères algériennes, et venaient grossir la multitude des captifs qui gémissaient dans les fers ou s'épuisaient de fatigues sous le bâton.

Kheïr-ed-Din, appelé par Soliman, sultan de Constantinople, à commander en chef la marine turque, éprouvée par de grands échecs dans ses rencontres avec les forces de Charles-Quint et du fameux amiral vénitien André Doria, laissa le gouvernement d'Alger au renégat sarde Hassan Agha, et partit à la tête de quarante galères. Après divers exploits sur les côtes d'Italie et dans l'archipel grec, il ravit Bizerte, la Goulette, Tunis, aux princes hafsides, qui avaient essayé de nuire à ses projets ambitieux.

Mais Moulê-Hassan, dépossédé, appelle Charles-Quint. L'empereur dirige en personne une flotte de quatre cents navires, et débarque, comme autrefois Louis, sur les rives de Carthage. Les Turcs évacuent la Goulette. Kheïr-ed-Din veut mettre à mort vingt-deux mille esclaves chrétiens qui sont renfermés dans Tunis. Ses conseillers le détournèrent d'une si monstrueuse atrocité. Le lendemain, il était vaincu et s'enfuyait du côté de Bône, tandis que les esclaves récoltés dans la citadelle facilitaient aux Espagnols la prise de la ville. Charles-Quint livra Tunis au pillage. Il délivra les captifs, embrassa les plus vieux, leur fi t donner à tous des vêtements et les moyens de regagner leur pays. On célébra solennellement dans le camp la fête de saint Jacques, patron de l'Espagne, et l'empereur se rembarqua sur le vaisseau amiral avec le nonce du pape et l'évêque de Grenade. C'était en 1535.

Par un traité les Espagnols gardaient la Goulette, et le prince Hafside Moulê-Hassan rentrait dans Tunis, à la condition de délivrer sans rançon tous les esclaves chrétiens du royaume, de laisser libres le commerce et l'établissement des Européens à la côte, avec leurs églises et leurs monastères; enfin Tunis ne s'allierait point aux corsaires, et paierait une redevance annuelle à la couronne d'Espagne. Barberousse parvint à Alger par terre : il y fut rejoint par sa flotte, se ravitailla, et fi t encore du mal aux chrétiens avant d'aller mourir à Constantinople, en 1547, au milieu de honteuses débauches.

La puissance turque était complètement fondée à Alger; et nul ne pensa plus à l'ébranler depuis une dernière et malheureuse tentative faite par Charles-Quint, en 1541. Une flotte de plus de cinq cents navires, montée par douze mille matelots et vingt-deux mille hommes de troupes, vint alors attaquer Hassan-Pacha, successeur de Kheïr-ed-Din. Il avait convenablement fortifié la ville et se tenait prêt à une défense vigoureuse.

Le débarquement des Espagnols s'opéra sur la plage à gauche de l'Harrach. L'armée investit la ville du côté de l'est, en gravissant les coteaux de manière à tourner la Casbah pour redescendre sur Bab-el-Oued. Ce mouvement avait lieu le 25 octobre. Dans la nuit une furieuse tempête se déchaîne, les vaisseaux chassent sur leurs ancres, ils s'entrechoquent, les câbles se rompent, la mer se couvre des débris d'un immense naufrage. L'armée de terre lutte avec peine dans les ténèbres contre la violence de l'ouragan. Au lever du jour les Algériens l'attaquent dans ses lignes; la défense est héroïque; elle refoule les assaillants dans la ville, de telle sorte que le chevalier français Ponce de Balagner, qui tenait déployé l'étendard de Malte, vint planter son poignard dans la porte Bâb-Azoun. La brume qui touerait la mer se dissipe; Charles-Quint et l'armée reconnaissent tout le désastre de la flotte, et sont forcés de rejoindre au cap Matifou les vaisseaux échappés à l'orage. L'Europe était vaincue dans Charles-Quint, non par les Turcs, mais par les éléments de la nature, ou plutôt par les mystérieux décrets de la Providence. La chrétienté perdait l'espoir de réussir où le géant venait d'échouer : elle se résignait en quelque sorte à s'humilier devant un repaire de brigands, et à leur acheter le droit de navigation et de commerce.

L'Espagne lutte encore quelque temps pour garder les points qu'elle occupait sur le littoral, pour soutenir ses alliés musulmans et même étendre ses conquêtes. En 1551, son allié Hassan perdit Tlemcen, que le pacha Salah-Raïs réunit à la régence d'Alger. La même année, cependant, le vice-roi espagnol de Sicile et André Doria enlevaient la ville tunisienne d'Africa au corsaire Dragut, qui avait hérité de la renommée des Barberousse. Dragut prétendit que, l'Espagne violait la trêve signée entre elle et la Porte. Le sultan prit parti pour le pirate, en s'emparant de Tripoli sur l'ordre de Malte. Dragut faillit être anéanti, peu auparavant, au détroit qui sépare du continent l'île de Djerba; mais il réussit à s'enfuir eu faisant élargir en dix jours, par deux mille esclaves chrétiens, le canal trop étroit pour ses galères.

En 1553, les Espagnols abandonnent Africa, on la garnison ne peut vivre ; Salah-Raïs leur prend Bougie deux ans plus tard, et Djerba retombe au pouvoir des Turcs en 1560. En 1570, Aluch-Ali, ou Ochali, pacha d'Alger, chasse de Tunis le roi Hamida, et les Espagnols ne reprennent cette capitale que pour y succomber, en 1574, sous les efforts du capitaine turc Sinan-Pacha. Ce renégat leur enlève en même temps la Goulette et Bizerte. Outre la ville d'Oran, qu'ils gardèrent jusqu'en 1792, ils ne possèdent plus en Afrique, depuis Philippe II, que des présides ou petites places isolées, telles que Ceuta et Mélilla, sentinelles avancées qui veillent dans l'intérêt de l'Espagne, mais sans menacer le Maroc. La garnison y est emprisonnée, comme les Français le furent assez longtemps eux-mêmes en plusieurs places de la côte, au début de la conquête. Elle fait encore chaque jour le coup de feu contre les Kabyles, qui viennent l'inquiéter derrière ses remparts.

L'Espagne donc répudie, sous Philippe II, la politique de Ximenès ; soit défaut d'intelligence, soit découragement, elle renonce à l'occupation, à la colonisation de l'Afrique, et se borne à protéger son littoral contre les corsaires. Tout au plus va-t-elle les surprendre quelquefois dans leurs ports. Mais les échecs partiels qu'ils éprouvent les laissent vraiment maîtres de la Méditerranée.

La bataille de Lépante, gagnée le 7 octobre 1571, par don Juan d'Autriche, et qui peut-être sauva l'Europe, servit la cause des corsaires africains en leur permettant de s'ériger en souverains et d'agir avec indépendance sans craindre la Porte, dont la suzeraineté n'était plus que nominale. Leurs succès en mer, les troubles religieux de l'Europe, attirent à eux une foule de renégats de toute nation. L'appât du gain, l'attrait d'une vie de hasards, portaient des aventuriers à faire la course avec les raïs sans même embrasser le Coran.

Je suis surprise, dit Mme Morelli, qu'un tel état de choses ait pu se constituer. Que faisait donc la France alors ? N'avait-elle donc pas un roi chrétien, un roi chevalier ? François 1er, Henri IV, ont toléré ce brigandage ?

Madame, répondit le père Gervais, la France, ordinairement si grande et si généreuse, la France parut oublier alors ses nobles traditions. François 1er, foulant aux pieds les intérêts de la civilisation et du christianisme, se préoccupe uniquement d'abaisser l'Espagne et de satisfaire ses rancunes contre Charles-Quint, auquel les électeurs allemands ont donné de préférence la couronne impériale. Il met l'Europe, on peut le dire, à deux doigts de sa perte, en faisant alliance contre la maison d'Autriche avec le sultan de Constantinople et avec Barberousse, le roi d'Alger. Je le sais, la France a lavé cette infamie ; c'est une raison de plus pour ne pas la dissimuler : oui, on a vu Kheïr-ed-Din reçu à Marseille comme un roi, en 1543; le pavillon de France s'est abaissé devant celui d'un chef de brigands; ce pirate a eu sous ses ordres une flotte française, commandée par un Enghien, et François 1er paya huit cent mille écus la coopération de ce scélérat. Gorgé de l'or de la France, Kheïr-ed-Din ne se trouvait pas suffisamment repu. Il ramenait sur sa flotte, à Constantinople, plus de sept mille esclaves italiens. Mais la faim, la soif, le manque d'air les tuaient au fond des cales, ou on les entassait dans les immondices, et à toute heure il fallait jeter des cadavres à la mer.

Le jugement, que vous portez sur la politique de François 1er, me paraît sévère, dit M. Morelli ; mais pour tout autre qu'un Français, il n'est que juste. Je crois cependant que Henri IV mérite plus d'indulgence. Déjà Catherine de Médicis avait eu l'idée de fonder un royaume français qui eût embrassé l'Algérie et la Sardaigne. Elle fi t'adresser des propositions dans ce but au sultan. Mais on ne pouvait pas raisonnablement espérer que le mahométisme travaillerait de lui-même et sciemment à sa ruine. Henri IV, inspiré sans doute par Sully, avait des vues plus hautes et plus justes, quand il songeait à équilibrer les intérêts politiques de l'Europe, pour en tourner toutes les forces contre les royaumes musulmans. Il reprenait sous une autre forme, et en se plaçant à un point de vue plutôt politique que religieux, la grande pensée des papes dans les croisades et à Lépante. Aurait-il réussi à former un faisceau des membres de la famille chrétienne, divisée par le protestantisme ? C'est douteux. Mais il faut lui tenir compte de l'intention. Si la mort l'empêcha de poursuivre la réalisation de ce rêve, il pût conclure du moins avec la Turquie, en 1604, un traité qui, en sauvegardant les intérêts de la France, obligeait les Barbaresques à rendre les esclaves français et à respecter son pavillon.

J'en conviens, répliqua le trinitaire, la politique de la France protégea ses intérêts particuliers ; mais ce fut d'une manière très imparfaite, et au prix de quelles humiliations !

D'abord la France renouvelle des traités avec les Barbaresques, et traite d'égal à égal avec de vils renégats, sans foi ni loi. Elle reconnaît officiellement les droits et la souveraineté d'écumeurs de mer campés en face d'elle.

Le traité signé aujourd'hui est violé demain. Les corsaires se jouent des serments et des signatures; la France voit ses vaisseaux capturés contre le droit des gens, et souvent sans obtenir satisfaction.

Et savez-vous quels usages régnaient en mer, malgré tous les traités ? Eh bien ! Les corsaires visitaient vos navires marchands, et s'adjugeaient une partie de leurs approvisionnements de vivres. Si le capitaine laissait paraître son mécontentement, on déclarait le bâtiment de bonne prise. L'ambassade de Henri IV, représenté par M. de Brèves, fut une des plus honorables. Et voyez, néanmoins, à quoi cela se réduisit. Je cite un contemporain :

" Le lendemain de son arrivée à la Goulette, le pacha de Tunis le fi t régaler d'un présent de quatre bœufs, d'autant de moutons, et de deux douzaines de poules. Il lui envoya un chaouch avec trois beaux barbes, dont le principal, que l'ambassadeur devait monter, était richement caparaçonné, ayant un harnais garni de lames d'argent doré, avec une housse de velours cramoisi rouge, et à l'arçon de la selle une masse d'armes d'argent, qui est une marque d'honneur dont se signalent les grands de l'empire. En cet équipage, le sieur de Brèves entra dans Tunis, où à moitié de chemin furent au-devant de lui, en fort bon ordre, tous les chefs de la milice et du divan, bouloubaschis et autres, qui le saluèrent, criant par trois fois : Hou ! hou ! hou ! et l'accompagnèrent jusqu'au logis qui lui avait été préparé à la ville. Il fut question de rendre les navires, les marchandises et les captifs français. Ce fut alors que les compliments se refroidirent. Le pacha eût cédé; mais les janissaires s'y opposèrent, et, pour ne pas tout perdre, le sieur de Brèves se contenta des captifs et de ceux qui n'étaient renégats que par force, ou qui voulaient se déclarer chrétiens. Les Turcs dirent à ceux-ci que c'était pour les éprouver, et qu'on les brûlerait vifs s'ils abjuraient le Coran. Cependant beaucoup le firent, et devinrent libres...

" De Brèves alla ensuite à Alger ; mais il ne pût obtenir aucun traité avec les corsaires, et rentra en France de crainte de quelque mauvais tour. "

Aussi voyons-nous à peu près constamment des Français dans les bagnes, bien qu'ils y soient en moindre nombre que les esclaves des autres nations.

En supposant qu'une nation chrétienne ait réussi à se faire respecter des corsaires, faudrait-il s'en glorifier ? Celle-là n'aurait-elle point à rougir de n'avoir consulté que son propre avantage, et d'avoir laissé par égoïsme et par jalousie, à la merci des forbans, une autre nation chrétienne et rivale ?

Je le dis hautement, la main sur la conscience, le sentiment de l'honneur a été bien affaibli dans l'âge moderne, et celui de l'intérêt l'étouffa quelquefois. Le moyen âge n'a jamais connu cette dégradation morale. Jamais il ne s'est courbé devant Mahomet ; jamais il n'a exploité contre des frères l'insatiable rapacité des musulmans.

Je le répète, le sentiment de la peur a saisi les nations modernes. Elles ont eu peur des Turcs ; elles se sont rachetées par des tributs. La peur est une faiblesse que les siècles des croisades n'ont pas connue; elle ne se trahit pas plus dans les actes diplomatiques que sur les champs de bataille. Ceux qui insultent les âges de foi devraient un peu mieux s'en souvenir.

Tant que la papauté gouverna dans les plus hautes questions politiques la grande famille catholique et latine, tant que l'hérésie en ravageant l'Europe ne détruisit pas l'unité de l'Occident, l'organisation de la piraterie, sa prépondérance sur mer n'étaient pas possibles ; car à la voix des papes toutes les forces maritimes se seraient unies pour briser celles des musulmans. Pie V, à la bataille de Lépante, sauva la civilisation; mais s'il n'anéantit pas les corsaires qui la menacèrent encore et entravèrent sa marche, c'est que son appel ne fut entendu ni des peuples protestants, ni de leurs alliés. L'Espagne, les républiques italiennes et les chevaliers de Malte y répondirent. Heureusement ce suprême effort fut une victoire. Que serait-il avenu, grand Dieu ! si le Turc l'eut emporté à Lépante !

Alfred, continua le père, vous êtes indigné du mépris dont les musulmans nous accablent là où ils sont les maîtres : croyez vous que nous ne l'ayons pas mérité ? Chiens, fils de chiens, nous disent-ils. Eh ! ne sommes-nous pas les fils de ceux qu'ils ont tenus à la chaîne et bâtonnés durant trois siècles ? Ne sont-ils pas en droit de s'enorgueillir de notre infériorité ? Nous leur avons tout laissé croire sur notre compte ; et nous commençons à peine à réformer leurs préjugés. Vous voulez qu'ils nous estiment au-dessus d'eux ! Alors expliquez-leur pourquoi, jusqu'au XIXe siècle, et d'après les traités avec les puissances chrétiennes, en cas d'échange des prisonniers, ils rendaient deux chrétiens pour cinq musulmans ; expliquez-leur pourquoi la compagnie française d'Afrique avait stipulé que si, hors du cas de guerre, un Maure tuait un chrétien, il paierait cinq cents piastres, et que si un chrétien tuait un Maure, ce chrétien en paierait huit Cents ; l'Europe n'estimait-elle pas ainsi le sang maure plus que le sang chrétien ? Du moins les musulmans le pouvaient-ils comprendre autrement ?

C'est une réflexion que je n'avais pas encore faite, repartit Alfred. Du reste, toutes celles que vous nous présentez en ce moment m'étonnent, et j'en reste confus.

Mon cher ami, durant le demi-siècle que j'ai passé dans les bagnes, j'ai eu le temps et l'occasion de méditer sur cette plaie de la piraterie turque. Combien de fois, de notre terrasse, où pourtant je n'eusse pas oser monter à cette heure-ci, car les Maures prenaient alors le frais sur celles de leurs maisons, combien de fois n'ai-je pas contemplé avec douleur cette belle mer qui va baigner les plus beaux rivages du globe ! Ah ! me disais-je, on assure qu'un grand homme veut faire de la Méditerranée un lac français, et ce n'est pas même un lac chrétien ! O peuples d'Europe, ne le comprenez-vous pas ? ce lac doit être à vous. Progrès, commerce, liberté, civilisation, tout est suspendu jusqu'à l'heure oui vous mettrez en lambeaux ce pavillon sinistre au pâle croissant, symbole de la nuit. Après les pertes de l'honneur, je calculais les autres : un million d'esclaves, d'innombrables navires, les riches cargaisons du Levant, de l'Inde et de l'Amérique; et je ne concevais pas que la politique moderne, basée sur l'intérêt, restât sourde à sa voix comme à celle de l'honneur et de la foi. On se contentait de prendre en mer les pirates, quand on le pouvait ; mais leurs navires ne portaient rien. J'entre dans votre manière de voir, dit M. Morelli.

Toutefois, la question des corsaires et des esclaves a encore à mes yeux quelque chose de louche. Les peuples chrétiens, de leur côté, ne faisaient-ils pas la même chose que les Turcs ? En usant des mêmes moyens, en capturant des navires, en réduisant aussi à la servitude ceux qui les montaient, n'autorisaient-ils pas la conduite des corsaires ? En un mot, n'a-t-on pas de part et d'autre, les mêmes reproches à se faire ?

Sous prétexte de modération et de justice, certains écrivains prétendent qu'il en est ainsi. Mais approfondissez l'histoire, et vous verrez que c'est une grave erreur.