|

|

|

LA SEYBOUSE

La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE

Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général

l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD

se trouve dans la page: La Seybouse,

|

Écusson de Bône généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint

Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyright et ne doivent pas être utilisés

à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu

l'autorisation écrite du Webmaster de ce site.

Copyright©seybouse.info

Les derniers Numéros :

236,

237, 238, 239,

240, 241, 242,

243, 244, 245,

| |

ET C’EST REPARTI !

Chers Amies, Chers Amis,

Comme l’année dernière, 2024 a démarré avec des manifestations, agriculteurs, pêcheurs, pour le pouvoir d’achat et que fait le pouvoir ? Il annonce des hausses de tarifs car il faut bien payer les dépenses qui ne concernent pas les français comme l’Ukraine, Gaza, Afrique, etc…

Bien sur, on a changé de 1er Sinistre car l’autre n’a gouverné qu’avec le 49,3, comme les retraites ou la loi immigration entre beaucoup d’autres lois avec la complicité des députés qui ne voulaient pas repasser par les urnes. Blanc bonnet et bonnet blanc.

Donc, on continue jusqu’à la révolution espérée par les néfastes du pays.

En attendant, le peuple a accepté les diktats sur les retraites, sur les hausses de tarifs, les restrictions de libertés… Les verts sont contents, ils engrangent les taxes additionnelles et continuent d’enfoncer le pays avec leur minorité agissante à Bruxelles. Ils sont comme leurs moulins à vent, leurs éoliennes qui coûtent une fortune au peuple qui les paye sur leurs factures EDF mais qui rapportent à la Chine et aux sociétés qui font des reversements occultent, à qui.. ?

Je me répète : Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, comme les actes de terrorisme avec les crimes qui suivent une courbe ascendante (plus de 700 actes en 2023), mais d’autres le feront mieux que moi avec beaucoup de virulence. Quoi qu’il en soit, citoyens du pays, prenez conscience de ce qui se passe. Ne laissez plus vos libertés s’envoler plus qu’elles s’en sont déjà allées ! Ne laissez plus s’effacer les acquis que vos ascendants ont gagné à la sueur de leurs batailles ! Les élections Européennes arrivent, envoyez un signal très fort aux dictateurs du « gouvernement de l’Europe ».

En attendant, bonne chandeleur.

Bon mois de Février à tous et toutes

Jean Pierre Bartolini

Diobône,

A tchao.

|

|

« TONTON POURQUOI TU TOUSSES ! »

Envoyé par M. Georges Barbara

|

UN PLAGIAT du SKETCH DE FERNAND RAYNAUD….

.

CASTING :

JEANNOT BELVISO :….. Un mafieux de première, chickeur sur les bords….. Il tient un Bar dans le quartier de la place d’Armes à Bône. Plus précisemment rue Louis Philippe JEANNOT BELVISO :….. Un mafieux de première, chickeur sur les bords….. Il tient un Bar dans le quartier de la place d’Armes à Bône. Plus précisemment rue Louis Philippe

GUGU : Le neveu de Belviso, quelque peu simplet, qui vit aux crochets de ce milieu malsain... une vraie Gougoutse. Celui-ci a été à son insu, chargé de passer de la cocaïne au Liban. ( il ne se doute de rien le pôvre )

La scène va se dérouler dans les bureaux de la douane à La Croix, poste frontière Tunisienne, où il est depuis peu en garde à vue, avec sa marchandise. Il appelle donc son oncle au téléphone !

GUGU - » Allo c’est bien le 46 à Bône ? Allô Jeannot ? C'est Gugu !….. Allô ? ….Allô Jeannot ? Eh madone,... c’est Belviso qu’y l’est au bout du fil ? ALLO !

Et Diocane, tu te rencontres toi, avec ces cats de téléphones de main’nan ... Va t’entendre quelque chose toi ? C’est quoi encore ça qu’y nous ont inventé ces fugures écrasées des chinois, ouille’man ? Allo ?…. Jeannot ???...Ouais !!! c'est Gugu « « J’suis bien chez Belviso à Bône ??? Ouais, Pisque j’te dis que c’est moi o tonton, c’est GuGu, GUUUU …..GUUU ! Diomadone ! Ah ‘oila t’yentends main’nan ?

JB- » Ouais, Ouais !

GUGU- » Alors, ‘oilà pourquoi j’t’appelle... Tout y va bien tonton ! Et non, et pis de quoi t’ya peur ? Et n’a pas peur O Falso ! Ouais,….ouais. J’suis en train d’ passer la frontière Tunisienne à La Croix, là je suis dans les bureaux d’la douane... Même qu’y z’arretent pas de fouiller le taxi d’l’arabe d’laCalle qu’y m’a amené ... Michkine ! Et main’nan moi, et ben J’suis dans le bureau juste en face de Monsieur le douanier qu’y l’est bien trop gentil. Ah c’est un brave homme, et te sais pas toi, ça qu’c’est rare, et ben y m’a même payé le café te t’rends compte !

Et pis alors, avant d’partir de Bône, j'ai bien pris le billet d’l’avion comme tu m’as dit.

A’c bien sur, direction Beyrouth au Liban pour apporter le colis. C'est comme ça que te m'as dit, non ? Ouais à l'adresse que te m'as marqué t’sur le morceau d‘papier.

Te veux que je t’la répète l’adresse Tonton ? Où qu'y faut que j'apporte le colis à Beyrouth ? Assaoir que des fois je me trompe.

JB- » - NON !!! NON !!!

GUGU- » Comment Non ???...Allô Jeannot ?

JB » - Keuf... keuf...keuf (et laisse que l’autre dans son café d’la rue Louis Philippe y te tousse sans arret)

GUGU- » Allô Jeannot... T’yes pas bien, ça va ? Et Madone, o Dandalon pourquoi tu tousses ? Comme te m’as dit, qu’il n’y a que moi avec cette putain de tête que j’ai que je peux traverser les frontières sans qu’ya personne qu’y fait entention. Alors où y l’est le mal, n’a pas peur !

Hé, Comment te dis… ? Que j’vais me faire romarquer ? Et non !

Dis on rovient aux choses qu’elles sont sérieuses, et ben ‘oila alors pourquoi j’t’appelle. C’est à cause des vingt kilos de la Carbonate de soude que tu m'as demandé de transporter au Liban...

Allô Jeannot…. ? Allô…. Jeannot ??? Pourquoi te tousses Diocane ? Arogards que tu nous as pas attrapé le COVID ! Juste main’nan ! Bois un coup aller !

Ouais,…. non, j’te parlais d’la carbonate...

( A debon on peut s’lever de bonne heure, avant qu’y te comprend quelque chose c’te fausse couche… A tous les coups y l’a du encore oublié de te mettre ses appareils auditives en dedans les oreilles!)

Je disais...LA-CarBoNate !!! LA CARR..BOO..NATE.. Madone ça qu’je parle c’est en français là ! LA Carbonate !

- Maaaa.. Par Saint Augustin cet enfifré de téléphone lui aussi !

Alors, carbonate... Je vais t’l’appeler

C comme C’est dangereux...

A comme arrestation..

R comme l’Air de rien...

(Ce boujadi y te comprend que dalle à ça qu’j’lui dis...T’ya beau l’appeler le mot,…. va va t’en toi de là, mais à qui te parles ?)

Allô Jeannot ? Adebon T’yes quand même stupéfiant te sais !

(Et Jeannot lui quartier libre, pire que cette locomotive du Bône La Calle, qu’elle est poussive, y te fait que de te tousser dans le téléphone )

Allô, Jeannot, et qué cats t’tya que tu tousses comme ça ? C’est pas normal que ta tousse a passe pas ! Arogards quand on a fini fais moi plaisir o tonton, va te voir un peu le docteur !

Alors, ‘oilà pourquoi j’t’appelle. J’suis dans le bureau en face du brigadier comme je t’ai dit, même qu’il est bien trop genti !. Ouais, y sont même venu aussi le lieut’nant et le commandant d’la brigade d’la Calle! Y sont familers ce monde là !. Y savent te recevoir !

Allô, Jeannot, encore te tousses ? Ma t’le fais exprés ou quoi ? Adebon si te continues comme ça, te vas t’affoguer ? Quoi ? Te me demandes où elle est la carbonate ??? N’a pas peur a risque rien,…. A l’est dans les mains du sous-chef douanier !

Ouais, alors ‘oilà, tu sais pas pourquoi j’t’appelle, euh, trois fois rien, c’est pas grave.

Te sais, les vingt kilos d’la carbonate ? Le douanier et ben il les a pesé... et là agas tiens toi bien, c’est la catastrophe….Y z’ont trouvé qu’il y a vingt kilos cinq cent.

Ouais, cinq cent grammes de plusque !.

Et alors ? Et alors, y z’ont le courage de me demander du fade et de payer une taxe pour les cinq cent grammes : Çà fait deux francs cinquante. Y z’y vont pas de main morte hein, mais Je trouve que c'est pas exessive !

Oui mais main’nan pour le reçu... ? ... J’dois le mettre : à mon nom ou à ton nom ???

- » Keuf Keuf !Keuf !Keuf ! ( et laisse le qu’y tousse l’autre )

Et c'est pour ça que j’te donne ce coup de fil Tonton ? Ouais c’est pour ça que je téléphone bien sur... Ouais pour ça Tonton… ! Et toi que t’ya attrapé la tousse main’nan !

Alors oui aussi, ya le chef là qu’y me demande l’adresse de l’expéditeur. Parce que, ton adresse exacte c'est bien 235 rue Louis philippe dans la vieille ville à Bône, le bar « Tout va bien », c’est ça ???

JB » - NON !!!( d’un ton sec)

GU- » Bon. Eh ben, écoutes, la p’tite taxe, qu’elle est tellement signifiante que je va la mettre à mon nom… Ah attends y faut que j’te dise aussi... Même le douanier laisse le qu’y se casse le ventre de rire. C’est bien la première fois que je vois un douanier qu’y te rit quand y l’est en service commandé... et pourtant c’est pas un dégourdi si t’le ‘ois hein ! Y l’a sur la tête de ma mère, tout de Paris soir j’te jure !

Ah attends j’allais oublier un petit truc, trois fois rien : tu sais qu’y z’ont analysé ta carbonate de soude !

Allô Tonton, pourquoi te tousses ? ( Oilà que sa quinte a recommence main’nan ! A la fin y va te cracher les poumons pas possible. Et arosement que c’est pas contagieux !)

Et ben atiens toi bien tonton…. Çette poudre blanche, y m’ont dit que c’est pas d’la Carbonate ! (rire)…...…. C’EST DU SUCRE EN POUDRE !!!

Allô Tonton ? T’yes pas bien ? ... Pourquoi te tousses plus ? Et y m’a même raccroché ce mal appris te crois pas ? (Putain dieu en préserve, te vois pas qu’y va nous faire un LA ..WC çuila main’nan non ? ) !…..

Tonton… ! Tonton…! Tontonnnnn !, fais le pour l’âme de tes morts…. Ne me laisse pas dans cette madone de caguade….ne raccroche pas !

Georges Barbara, Octobre 2022

|

|

| Il était une fois

Envoyé par Jean-Claude PUGLISI.

|

Deux agents de Police Callois.

C'était une autre fois, dans la bonne vieille ville de La Calle et en ce jour-là, allez savoir pourquoi ? Deux de nos jeunes agents de police, tout juste sortis de l’école de police d'Alger, avaient décidé d'un commun accord, de faire une belle balade un après-midi sur la route du Boulif, en charmante compagnie de leurs épouses. Ils faut dire, que tous les deux, étaient mariés depuis peu, avec deux mignonnes et belles jeunes femmes. C'est ainsi, que par un bel après-midi ensoleillé, ils s'en allèrent tous ensembles jusqu'au Boulif, là, où, la route prenait fin.

Le temps était radieux et la nature superbe à voir. Des chants d'oiseaux, ne cessaient de venir rompre le silence des lieux et tout en bas la mer dansait dans son immensité et avait revêtue son beau vert émeraude le plus étincellant. Nos quatre tourtereaux très amoureux, ne cessaient de se faire discrètement, de petits baisers d'amour tout le long du chemin et arrivés à destination, ils devaient confortablement s'assoir, sur un arbre mort gisant au sol et poursuivre leurs ébats amoureux, en échangeant tout plein de mots gentils. Au bout d'un bon moment, l'un de nos agents de police, eu une idée remarquable en disant à son collègue et si on faisait un peu de tir au pistolet dans cet endroit, cet exercice serait sans danger dans la mesure où, le coin était désert de toute âme ? L'idée était très bonne et fut accueillie avec enthousiasme par toute la compagnie. Il faut dire que nos deux flics, avait gardé sur eux leurs armes de service et voulaient sûrement épater leurs jeunes épouses par leurs prouesses.

Non loin d'eux, se trouvait là un gros figuier de barbarie, qui se languissait au soleil et ils décidèrent d’un commun accord, qu'il leur servirait de cible. Après avoir fierement dégainé leurs armes, ils se mirent à canarder posément le pauvre figuier. Un coup de feu pour l'un d'eux, un autre coup pour l'autre. A ce moment, ils étaient particulièrement fier, d'un tel exploit devant leurs jeunes compagnes, lesquelles, quelque peu fières. ne cessaient de glousser de bonheur. Combien de temps, durèrent ces salves au pistolet ? Aujourd'hui, je suis incapable de vous le dire, mais, au bout d'un long moment, dans le lointain, un bruit de moteur de camions se fit entendre et ce bruit qui se rapprochait lentement, devenait de plus en plus fort et manifestement, il semblait que les véhicules, ne faisaient que se diriger dans leur direction.

Au bout d'un moment, à la grande surprise de nos deux agents de police, des G.M.C. apparurent tout à coup sur la route, avec à leurs bords une horde de soldats, qui sautèrent prestement des véhicules, pour se mettre en position de combat. Je vous laisse imaginer, la stupeur de nos deux agents de police, qui, voyaient soudain débarquer, toute une compagnie de jeunes appelés armes à la main. Pourquoi ? tout ce déploiment de militaires, qui ne trouvèrent sur les lieux, que deux jeunes flics très embarrassés et leurs douces compagnes.

Ce n'est que bien plus tard, que, j'ai pu avoir une explication, par l'un de ces braves agents de police, à l'occasion d'un grand Rassemblement des Callois à Giens dans le Var =

- Il faut dire, que les nombreux coups de feux tirés par nos deux flics, furent clairement entendus par les cultivateurs riverains, qui, un moment effrayés, ne manquèrent pas de sérieusement les inquiéter. C'est pourquoi, ils ont immédiatement prévenu les autorités Calloises, qui ont tout de suite diligenté les forces armées, croyant que ces tirs étaient le fait, d’une attaque d'un groupe de felhagas.

L'histoire devait ainsi se terminer, mais, pas pour les deux agents de police, qui, rentrèrent à La Calle, en rasant les murs la queue entre les jambes, sachant, qu'ils se devaient de justifier à leur chef, de toutes les balles tirées alors qu'ils n'étaient pas de service.

Cette petite histoire m'a été contée, par le regretté Charles DI AMOR +.

Charles DI-AMOR + et Daniel, alias Dédé VUOSO +.

Jean-Claude PUGLISI

de La Calle de France

Paroisse de Saint Cyprien de Carthage.

( Hyères le 28 Avril 2023.)

|

|

|

LE STAC

Ange CARAMANTE

Echo de l’Oranie N° 267, janvier 2000

|

|

Quelle est I'origine de ce mot ? Depuis quand était-il employé dans nos quartiers?

Peut-être ce mot a-t-il été créé par les américains, lors de leur débarquement en Afrique du nord?

Peut-être l'origine est-elle plus ancienne et viendrait d'ailleurs?

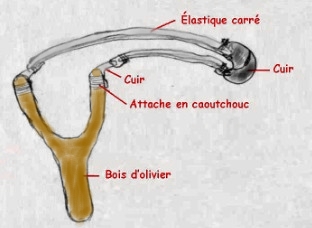

Pas de réponse précise à ces questions, mais aujourd'hui, nous dirions "le lance-pierres" ou "la fronde". Là-bas, dans les années cinquante, nous disions « le stac» pensant même, que ce mot figurait dans le dictionnaire.

Mais qu'est-ce que c'était que ce stac? Mais qu'est-ce que c'était que ce stac?

C'était, disons, un outil, que chaque garnement se fabriquait lui-même et portait souvent autour du cou ou dans la poche arrière de son short (là-bas on disait «pantalon court"). Il servait, surtout dans mon quartier, à tuer les oiseaux.

Il nous arrivait aussi quelquefois de nous battre à coups de stacs, mais alors il fallait être en groupe et en colère, nous n'avions pas conscience, alors, que c'était extrêmement dangereux.

Pour "se faire un stac", il fallait avant tout repérer un olivier. Cet arbre était commun dans la campagne des faubourgs d'Oran.

Une fois au pied, nous cherchions une branche solide mais pas trop grosse en forme de "Y" dont les branches du haut formaient une courbe alors que le bas ferait office de manche.

Une fois la plus belle fourche choisie, il suffisait de vite grimper à l'arbre et de se servir du canif sans se faire repérer.

Ensuite, à la maison, après séchage, le stac était taillé pour lui donner la proportion voulue. Passé à la flamme, son bois durcissait et prenait sa forme idéale. Deux encoches pratiquées de chaque côté de la fourche permettaient de fixer solidement, avec du fil de fer, un élastique gris à section carrée (c'était le meilleur), comprenant en son milieu, donc à I'arrière, un rectangle de cuir destiné à recevoir le projectile. Celui-ci était le plus souvent, une pierre bien proportionnée ou une bille.

Le stac était prêt, ou presque. Il fallait d'abord l'essayer pour, éprouver sa solidité, sa maniabilité et son équilibre.

La main gauche empoignant le manche le plus loin possible devant le visage, bras tendu, il fallait tirer, avec la main droite, les élastiques par le petit rectangle de cuir contenant le projectile, et plaquer celui-ci contre la joue, un peu à la façon d'un arc. La main droite s'ouvrant, libérait les élastiques et la pierre passait entre les branches de la fourche en sifflant. On jugeait de la qualité de l'engin, à la distance parcourue, souvent plus de soixante dix mètres.

La dernière opération consistait à "vieillir" le stac, car il était hors de question de se montrer avec celui-ci s'il avait l'air neuf. On le roulait donc dans la terre pour le patiner. A force d'entraînement, nous tirions de plus en plus loin et de façon plus précise.

Certains possédaient plusieurs stacs : "des qui tirent loin,,," des qui visent juste", "des qui tirent haut" etc. Mais cet "engin" trouvait sa véritable vocation dans la chasse aux oiseaux.

Nous partions donc à deux ou trois, jamais plus nombreux, chacun armé de son meilleur stac vers la Cité des Palmiers ou la Cité Petit, où les oliviers s'alignaient en rangs serrés.

Il fallait d'abord se remplir les poches de cailloux ronds et bien calibrés. Cela nous prenait un long moment. Lorsque les poches sortaient sur les côtés du «pantalon court" tant elles étaient chargées, nous commencions la "chasse".

A pas lents, dans la terre rouge qui se soulevait et pénétrait dans nos sandales, nous cheminions, le stac armé, courbés, la tête en l'air, surveillant le moindre mouvement. Le silence était indispensable et il fallait progresser comme des chats.

Quelquefois il fallait guetter patiemment au pied d'un arbre, attendant que des oiseaux viennent s'y poser.

Il fallait alors repérer la cible la plus proche, ou la plus "intéressante», fort gênée par une quelconque branche et tendre son stac, viser attentivement, pour tirer. Il fallait le faire à coup sûr, car bien sûr, dès le tir effectué tous les oiseaux s'envolaient pour un long moment.

Mais bien souvent le coup portait et un malheureux «gorion», moineau, verdier, ou chardonneret, dégringolait de l'arbre, souvent "éclaté" par notre projectile.

Il suffisait de déposer le pauvre volatile dans un sac porté autour du cou, et nous repartions à la recherche d'une autre cible .

De temps à autre il nous arrivait de tomber sur des oiseaux de belle taille communes «gros becs", mais le plus souvent notre sac ne contenait que de petits oiseaux au plumage merveilleux que nous n'avions, hélas, garnements que nous étions, aucun scrupule à sacrifier.

Après notre partie de « chasse», nous allions chez mon ami Mohamed Bouzikri pour vider, plumer et flamber au *kanoun,, toute notre chasse. Nous dégustions avec plaisir,. chacun notre brochette d'oiseaux.

Maman eut la bonne idée un jour de faire disparaître mes stacs, et de m'inscrire autoritairement aux Scouts de France, pensant à juste titre qu'on me proposerait des activités plus... "éducatives".

Mais aujourd'hui, dès que je vois un olivier je me souviens des parties de stac avec mon cousin Guinou et mon ami Mohamed.

Janvier 2000

Ange CARAMANTE

| |

CONSTANTINE

par Jean Michel Leray

ACEP-ENSEMBLE N° 295

|

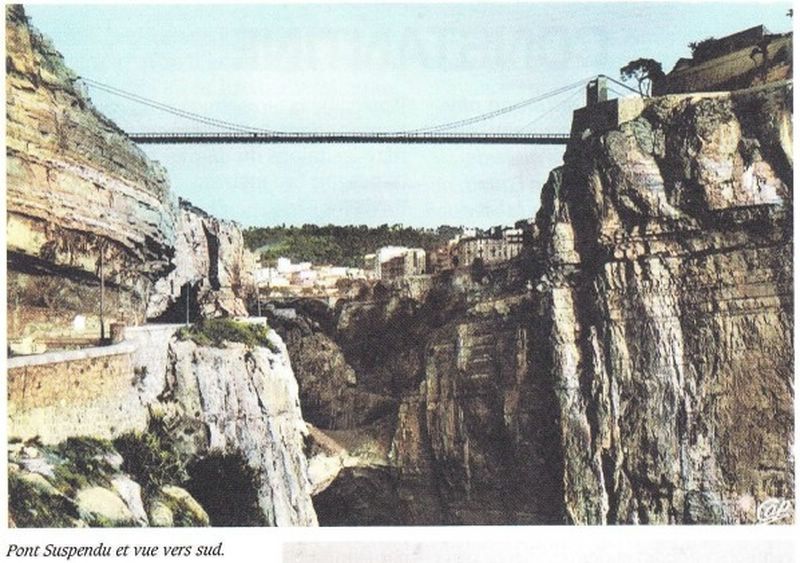

Caractérisée par sa situation physique sur un plateau rocheux culminant à 650 mètres d’altitude, cerné sur trois faces par l’oued Rhummel que la ville domine, face Sud, d'une hauteur de 105 mètres, depuis la grande arche de 70 mètres d’ouverture du pont Sidi Rached, à 175 mètres, face Nord, sous le pont suspendu et à 220 mètres au pied des chutes de Sidi M'Cid.

Le pont d'El Kantara, bâti par les Romains, tenait lieu d’entrée Est de la ville dont le quartier extra muros hébergeant le cirque.

Faute d'entretien par l’occupant arabe, celui-ci s'effondra et durant plus de deux siècles l'accès de la ville s’est fait, face Ouest par une crête étroite. La restauration du pont d’El Kantara fut entreprise par Salah Bey qui confia les travaux à I'ingénieur mahonnais Bartolomeï. La France réalisa, face sud, sous le pont Sidi Rached, le pont du diable, régulièrement mis à mal par les crues d'hiver, le magnifique ouvrage en pierre coffrant le béton, du pont Sidi Rached, la passerelle Perrégaux, la reconstruction du pont d’El Kantara, dont l’effondrement se fit derrière les talons du dernier soldat de la compagnie de fantassins qui venait de le traverser.

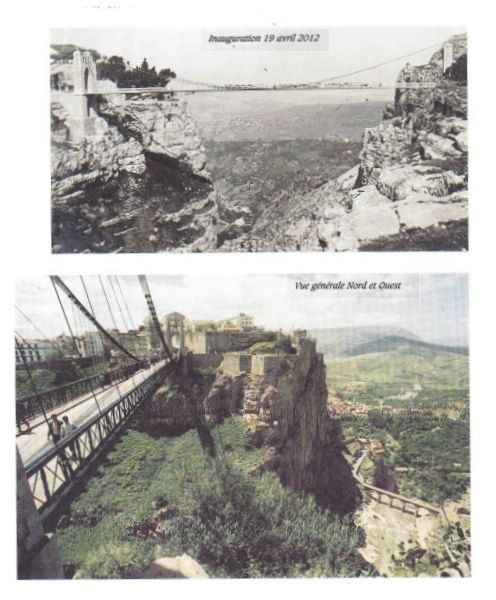

C'est en 2014, la population de la ville étant passée de 120 000 habitants en 1995 à près de 1 000 000 en 2010, que l’Algérie nouvelle construira un nouveau pont en 2014

Le pont Sidi Rached, comme le pont Suspendu, ayant en leur temps, représenté des prouesses techniques internationales, c'est à bon droit que Constantine doit en partie à ses ponts la renommée qui est la sienne.

C'est de la volumineuse collection de photos CAMPUS-MOUNIER constituée par Jean Michel LERAY, petit-neveu de notre concitoyen CAMPUS Edouard du Kroubs, qu'ont été extraites les merveilleuse vues des différentes étapes de la construction du pont Suspendu qui sont présentées ci-après.

C'est en votre nom que nous lui adressons ici, tous nos remerciements.

Fred ARTZ

Histoire du Pont suspendu de Constantine

ou pont de sidi M’Cid,

dit aussi "passerelle de Sidi M'Cid.

Entrepris en 1911 sous le mandat d'Emile Morinaud, Maire de la ville et également Délégué à la puissante Commission des Finances de l'Assemblée Algérienne, il fut inauguré en grandes pompes le 19 avril 1912, en même temps que le pont Sidi Rached.

C'est un Pont suspendu à haubans, dit parfois passerelle de Sidi M Cid en raison de sa proximité avec le mausolée d'un marabout appelé Sidi M’cid,

Dominé par le monument aux morts, à l’époque surmontée de la victoire ailée, il relie les deux falaises des gorges 175 mètres au-dessus du cours d’eau il est long de 164 mètres et large de 5,70 mètres. Son poids est de 17 tonnes.

Conçu et construit par l’ingénieur Français François Ferdinand Arnedin il a été réalisé par l'entreprise Witte, immédiatement après la construction en 1908 du pont Sidi Rached.

Il fut présenté à la commission financière comme une passerelle pour piétons destinée à la traversée des gorges vertigineuses du Rhummel afin, d’accéder par le boulevard de l’Abîme et par la rue Danrémont sur la rive droite des gorges à I’hôpital (bâti en 1876). au monuments aux morts, au cimetière israélite, au faubourgs d'El Kantara et de Sidi Mabrouk supérieur.

La détermination du Maire fera qu’il sera, dés sa construction, accessible aux calèches et aux automobiles.

La subvention, inscrite au budget global du département de Constantine, s'élevait à 500 000F, le budget de la ville y contribuant aussi.

La traversée de l'ouvrage permet de contempler une superbe vue : au Sud, sur les gorges depuis le pont d'El Kantara, le faubourg du même nom à gauche et la ville arabe à droite ; au nord, sur les chutes du Rhummel, les cascades, le pont des chutes et, au-delà, sur la vallée du Hamma.

La traversée de l'ouvrage permet de contempler une superbe vue : au Sud, sur les gorges depuis le pont d'El Kantara, le faubourg du même nom à gauche et la ville arabe à droite ; au nord, sur les chutes du Rhummel, les cascades, le pont des chutes et, au-delà, sur la vallée du Hamma.

Hélas, tant avant qu'après I'indépendance de 1962, il sera le lieu de prédilection des âmes désespérées qui y trouveront le lieu grandiose mettant immanquablement un terme à une destinée sans lendemain.

Aux dernières nouvelles, la Ville a fait remplacer, en 2000, 72 câbles, dont 4 principaux.

Avec le génie et les labeurs déployés par la France afin de donner à Constantine les accès qui lui étaient nécessaires, la ville entrée de plein pieds dans l'ère moderne a bien mérité le surnom de «ville des ponts ».

Jean Michel Leray

Photos :collection Leray Campus.

| |

|

MUTILE N° 191, 1er mai 1921

|

ELOGE DU COLON ALGERIEN

Jadis, belle. Algérie, ton sol était stérile ;

L'haleine du désert martyrisait tes fleurs ;

L'oranger, l'olivier laissaient couler des pleurs

Et le troupeau, de faim, allait d'un pas débile.

Le Colon algérien, de sa charrue féconde,

Après de durs travaux, a reverdi les près.

Regarde étinceler les anciens minarets

Convoités par les yeux des Nations du monde !

Vois la belle campagne ! Elle toute fleurie !

Qui donc a ravivé et ton sol et ta vie ?

Ce n'est point Jupiter, car, regarde ma fille :

Là-bas, parmi ces blés, dis-moi, ne vois-tu rien ?

- France ! Mère ! Je vois la féconde faucille

Du joyeux moissonneur, le Colon algérien !

Joachim GAMPILLO.

| |

QUAND PEPE Y SE MET AU JUDO

Envoyé par M. Georges Barbara

|

CASTING :

P- » Le Pépé ….Avec un gros rhume

F- » Frédo le petit fils, qui joue à l’infirmier CASTING :

P- » Le Pépé ….Avec un gros rhume

F- » Frédo le petit fils, qui joue à l’infirmier

F- » Aller o Pépé, te t’l’ouvres cette bouche de chcougniatte, au lieu de te faire ces grimaces ? Eh Diocane te crois pas que j’va passer ma vie dans ta chambre moi ? Que j’ai un monde de travail à faire c’matin !

P- » Et ben voila, plusque ça ouille’man, et qu’estce te veux encore par dessur le marché ! Te vas pas me faire sortir la mangeoire des fois non, pour tes caprices. Main’nan que pour une fois que te veux faire l’infirmière, te vois pas la patience que t’ya tout d’un coup a’c ton grand-père, o oualioune ?

F- » Et ben fais ça qu’j’te dis ...AAAAAAH!.... Aller ouvre un peu de plusque pour l’amour de dieu. Ouvre la en grand, Pépé !

P- » Qué AAAAAAH, tu vois pas qu’a debon si j’ouvre un peu de plusque la bouche, y va me tomber ce cats de dentier ? Et aussi que je m’arrappelle quand j’lui disais à Monsieur Aloï le dentiste, quand y m’a mis ce cataplase des fausses dents en bakélite dedans la bouche, que ce machin y l’était trop large. Encore y me rigole au nez cette fausse-couche ! Assaouare pour qui y m’a pris çuila la, cet aviateur de mes deux ! Et te ‘ois comme j’avais raison moi, que main’nan quand j’te mange un buftèque de chez Ciantar, tout le ratelier y se balade dans ma bouche ! Presque que je m’affogue j’te jure ! Mais crois moi aussi t’sur la tête d’ma mère avant que ce parvenu y me rovoit, même pas si Giovacchini y te passe maire de Bône !

F- » Aller marche, marche, ouvre-moi bien c’te bouche, oila c’est bon ! …..Dis o Pé, tu t’arapelles quand j’etais p’tit et que te me donnais le sirop de l’huile de foie de morue ? Tu me disais « une pour papa, une pour manman » ? Et adebon tu m’embrouillais bien bien, hein ! Alors que c’est mon tour main’nan, laisse que je rigole un peu !

P- » Ca y’es toi tu t’las prends à la légère quand moi que j’ai pas la tête à rire en ce moment je sais comment j’me sens !

F- » Comment tu t’sens, et ben y fallait que t’le penses avant. Pour l’amour de dieu, t’ya une putain de figure toi, vous avez vu le monsieur qu’y te voulait faire le jeune, main’nan y l’a aussi le courage de se plaindre non ? Et aller le Zazou de service y va encore faire les arappedes en bas des rochers du lever d’l’aurore en plein mois de décembre, et même quand ça te tombe en hiver ! Main’nan, t’yavais besoin toi de faire le fanfaron à 88 ans. Et ‘oila ça qu’il est arrivé...T’ya attrapé la crève, alors tu t’la gardes ! A’seul’ment toi que t’ya toujours été un madone d’orgueilleux, adebon ça qu’je ‘ois c’est que t’ya un pois chiche dans la tête. Et qu’y cats y va te changer à ton age ? Te vas pas nous lacher main’nan, non ? Surtout que maman l’autre jour a l’a dit à tata Lucie ...et là c’est la franche vérité, hein…. « Areusement que nous avons la p’tite pension des ponts d’chaussés de pépé pour nous payer un peu des caprices ! Le pauvre que le bon dieu y lui prête vie et qu’y vive 100 ans » !

P- » Atso, te m’apprends rien du tout là o Fredo, surtout quand ça vient de cette bella robe de ta mère, qu’elle est radin comme pas deux, elle qui te manges pas pour pas caguer ! Celle-là, mon fils, J’la connais comme si je t’l’avais fait !

F- »Te sais Pépé main’nan que j’te soigne, ça qu’je suis entrain de ‘oir, mais c’est pas possible ...comme si j’étais tombé le darrière dans un cageot des oursins !?

P- » Tu ‘ois quoi dans ma bouche ? Y me manque des dents, j’en ai envalées ?

F- » Non mais je ‘ois que t’ya un de ces madone de peignoir d’appartement dessur toi ! Et comme y dit Chichette : » Et Zeck le type y fait grand luxe madame Antoine...Grand luxe !

P- » Et oui c’est ta mère qu’elle a fait un fiel et qu’elle m’l’a fait cadeau pour la Noel...A’c le cheque de 100 euros que le gouvernement y l’a donné à tous ceux qu’y sont dans la mouïse comme moi. Te sais cette opération qu’y z’appellent ... « Quoique ça coute »…. Elle fait la large main’nant a’c l’argent des autres ! A pour ça a l’est bonne !

F- » Non j’te dis ça à cause d’la couleur que t’ya choisie, ça fait tout drôle...C’est plein des damiers !

P- » Et alors j’en ai rien à foutre moi, Et pis d’abord ça te gène les damiers ?

F- » Non mais toi que t’yes à fond pour la JBAC et que tu portes la couleur des maillots de La.. ESSE..BE ? Alors là enttention les yeux o oualioune..hein, on aura tout vu ! La honte elle risque pas de te monter à la fugure en venant vieux ?

P- » Aoua ! Qu’est ce te me dis là ? J’avais même pas vu. Où te ‘ois des damiers fais moi ‘oir un peu ? Ah oui atso ta mère celle-là, a changera jamais. A m’a même pas demandé ça que j’voulais dans la couleur. Te crois que on peut pas le rapporter pour qu’y vont m’en donner un autre à la place ?

F- » Ouais o Pépé, ça fait deux semaines que tu t’le portes t’sur le dos ce cats de burnous, qu’on dirait Marie la Longue de la rue Burdeau et que tu dors même avec ...Et main’an toi te te crois que la maison Laussat c‘est comme les chères sœurs de l’orphelinat ? Te l’as et ben main’nan tu t’le gardes.

P- » Dis moi Fredo, mon fils fais-moi plaisir tu donnes un conseil à ton Pépé, ...Comment j’va faire que Augu mon copain, que ta mère avec la langue qu’elle a, et que quand a l’a sort cette langue de vipère, adebon c’est pas pour lui faire prendre le frais, et ben a l’a été lui dire, que j’étais malade. Alors lui, comme j’le connais, qu’y l’est curieux comme une canule à lav’ment, et ben à tous les coups cet après-midi y va sur’mement venir me ‘oir !

F- » Et alors ? C’est gentil quand même non, ou y l’est le mal ?

P- » Non mais comme y l’est lui aussi pour la JBAC, y va te croire que main’nan comme le pourpre, j’ai tourné ma calotte dans les vieux jours!

F- » Et alors te vas pas le roce’oir en caleçon moltonais non des fois ?

P- » Ossinon si te veux que ça serait bien je pense, si te me passais comment ça s’appelle déjà ce genre de pyjama blanc que te mets quand tu vas faire le sport à la colonne… Ah oui le ‘Eskimono’ que ça va m’aller et que ça serait bien !

F- » Te veux dire le Kimono que je mets quand je vais faire le judo ? Mais t’ya un fromage dans la tête pas possible ?

P- » Et non, même qu’avec ça y me verra pas ce madone de ventre que j’ai !

F- » Bon si te veux Pépé mais pour que ce linge y te tient bien dessur y faut mettre la ceinture. Te veux ma ceinture aussi ?

P- » Ouais mon fils te seras gentil. Mais de quelle couleur a l’est ta ceinture ?

F- » A l’est marron c’est la ceinture qu’y z’ont droit les débutants !

P- » Les débutants ?...Aussinon...non attends c’est pas la peine, moi j’vais m’arranger pour la ceinture...je vais attacher avec ma cravate à la place, c’est la même chose. Tu sais celle que je mettais le dimanche pour aller à la messe !

F- » La cravate noire ? Mais Augu y va se croire que t’ya été champion dans ta jeunesse !

P- » Et pourquoi champion ? Mais qué cats te veux dire ! Alors là te me laisses axe !

F- » Et ben les ceintures noires c’est seulement que les champions qu’y te la portent dans le Judo !

P- » Ah ouais tu m’en apprends une belle là toi main’nan ! Et ben ; mange et bois, ça sera pas la fin du monde si le Gugu y va raconter dans toute La Colonne que j’ai été cravate noire dans le Judo !!!

F- » Bon avec tes embrouilles à la six quatre deux, pour le moment sorts moi en vitesse les pieds de la cuvette que l’eau a doit sur’ment t’etre froide depuis longtemps et entention que tu glisses pas, hein,. Pourquoi y nous manque plusque tu te casses un os par dessur le marché, alors là on aura gagné le grelot d’la loterie Algerienne !

P- » Ouais et pis ta mère comme tu disais, a perdrait ma pension et pour ses caprices a debon a l’ira t’les chercher à tataouine !……

F- » Aller bon Pépé moi j’me casse ….et à ce soir champion !…. Champion du monde ! Et main’nan te pourras plus sortir dans la colonne à cause que tous les enfants y vont te courir darrière en te criant….

« OH LE TEDDY RINER DU P’TIT JARDIN D’LA COLONNE» …...OH LE…...

Août 2022 Georges Barbara

|

|

| Les Filles de La Calle.

par Jean Claude PUGLISI,

|

| Filles de La Calle !

Filles de ma rue !

Filles de ma maison !

Il est grand temps aujourd'hui de vous rendre le plus affectueux des hommages.

Vous le susurrer par des mots tendres serait bien banal à nos yeux, et puis, après de si longues années, la timidité et la pudeur ne s'étant point altérées, comment vous dires de bien jolies choses aussi tendres que pures ? Avec infiniment de sincérité et au plus profond de nos âmes de Callaiouns.

Permettez-nous dans ces quelques lignes de chanter notre amour, en vous fredonnant doucement quelques petites parcelles de ces belles chansons d'hier et d'aujourd'hui, qui, bien mieux que quiconque, oseront enfin égrener toute la romance nostalgique des temps heureux de jadis.

C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile…

Mais c’est pour vous toutes ! Jolies perles de Corail du Bastion de France.

Pour vous toutes à qui vont s’adresser maintenant, toutes ces tardives mais sincères et belles déclarations d‘amour.

Si l'on chantait… Si l'on chantait... Si l'on chantait...

Oh, oui ! Chantons à cœur-joie mes frères.

Chantons encore et toujours ! Mais rien que pour vous, divines nymphes Calloises au parfum de bruyères.

Chantons en cœur mes amis ! Même si notre singulière romance, n’est faite seulement que de quelques petits bouts.

Elle est à toi cette chanson...

Mais aussi à vous toutes ! Superbes créatures du bastion de France.

Mais aussi à toi ! Que je n'ai pu oublier, ma douce et tendre petite sirène de la méditerranée Calloise.

Dans le soir qui descend doucement sur l’horizon lointain, élève lentement ton beau visage sur le ciel profond et pur de ces naïves canzonettas, et puis, regarde un moment toutes les étoiles du firmament, pour enfin choisir suivant tes sentiments l'astre qui te semblera le plus brillant et que dans tes beaux yeux le mieux se reflètera.

Alors seulement et pour toi seulement - sera destinée la chanson !

Aïe ! Qu’elles sont jolies les filles de mon pays...

Elles n'étaient pas que jolies, nos délicieuses petites Calloises !

Elles étaient plus que cela ! Le dernier chef-d’œuvre apporté à la nature, par les dieux du Bastion pour la mieux embellir.

J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison..

Quitté aussi peut-être pour toujours, nos deux éternels amours d’autrefois : La Calle et les filles de chez nous.

Il pleut sur la route, dans la nuit j'écoute, le bruit de tes pas...

Le temps qui passe ramène parfois dans les ténèbres d'une nuit sans sommeil, l'écho lointain et nostalgique de quelques beaux souvenirs à jamais enfouis.

Alors, Callois mon frère ! Écoute le vent qui hurle et le tempo monotone de la pluie.

Peut-être bien qu'un soir d’hiver il t'arrivera d'entendre par moment, le bruit léger de ses pas au-dessus du vacarme de la tourmente.

Ne souriez pas ! Chéries de nos cœurs.

Vous aussi, dites-le vous bien !

Vous êtes condamnée à subir toutes ces rumeurs d'autrefois, qui viendront sûrement papillonner tout prés de votre âme, pour sonner à toute volée dans votre cœur attendri, le plus beau des carillons de Saint Cyprien de La Calle.

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle... Tu vois ! je n'ai pas oublié...

Oublier le passé ! c'est un peu perdre la fraîcheur de son âme.

Soyez tranquilles et dormez en paix blanches Angelinettes, amours ardents des jours radieux de notre tendre jeunesse.

Tu vois, je n'ai pas oublié !

Mais aujourd'hui lorsque le ciel se fait triste et que bien grise nous semble la mer, que reste-t-il dans le plus profond de nos vieux couffins ? !

Sinon quelques beaux souvenirs d'autrefois et la douceur angélique des fruits merveilleux du jardin des Hespérides Callois : là, où les pommes faites d’or pur, font toujours courber docilement la branche.

Ma patrie, où le ciel et la mer me rassurent... La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs...

C'était là-bas, jadis sur les côtes de barbarie.

Il y a longtemps, si longtemps déjà.

Et pourtant mes amis ! là-bas rien n'est changé.

Le ciel est toujours bleu dans son infinité et la mer immense poursuit inlassablement sa danse éternelle le long des golfes clairs.

Une cloche sonne, sonne...

Je m'souviens d'un coin de rue, aujourd'hui disparu...

C'était Saint-Cyprien de La Calle de France.

Sonnent, sonnent toujours dans nos têtes Joséphine et les autres : nos trois cloches elles aussi exilées quelque part du côté de Nice.

Un peu comme vous toutes merveilles de notre jeunesse, que nous allions parfois rechercher au coin de notre rue.

Mais hélas ! la rue de notre tendre enfance a depuis bien changé et s'il nous arrivait par quelque hasard de décider un jour de l'emprunter, le carrosse du passé ne nous conduirait nul part !

Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent... Tchitche pescadore...

Sur les quais de chez-nous, il y avait Joseph et Janvier et puis Pien et Titin.

Félix et Toto et puis tous les autres - fièrement campés sur leurs bateaux.

Des Coundjadours attentifs et patients assis et courbés sur de longs filets.

Des piles de casiers vides bien rangés sur le pavé.

A côté faisant les cent pas on pouvait apercevoir, quelques coquets goélands en quête de beauté, côtoyant de près chevelure au vent, de gracieuses et riantes mouettes belles à croquer.

C'était vous mesdames !

C'était nous mes amis !

C’était un jour de promenade ! au bord de la mer le long des quais.

Elle était si jolie... Elle était trop jolie, quand le vent l'emmenait... Jolie... Trop jolie...

Il y avait vous ! charmantes demoiselles.

Il y avait aussi toi ! mon cœur.

Le vent ? il n'y en avait pas ! Car c'était le temps de l'été - l'été de nos jeunes années.

Que vous étiez belles et sublimes filles des temps jadis.

Belles à rêver, belles à croquer, belles à adorer !

Aujourd'hui, j'ai voulu vous rendre le plus parfait des hommages que vous méritez, alors, mes chères petites Calloises, SVP, ne riez pas de ma naïveté et surtout soyez gentilles :

Laissez moi chanter et encore chanter, pour ne pas pleurer !

Tout le bleu du ciel, danse dans tes yeux...

Mais, qu'est-ce que t'as dans les mirettes ? Mais, qu'est-ce que t'as !

Domino, Domino, le printemps chante en moi Dominique...

Au bal Dimanche, si mon cœur penche, ce sera sûrement pour elle...

La tacata tactique du gendarme...

Le plus beau, de tous les tangos du monde...

Vous permettez, Monsieur, que j'emprunte votre fille...

Pour une amourette, qui passait par-là...

J'ai perdu la tête, lorsque j'ai vu Suzette...

J'ai perdu la raison, quand j'ai rencontré Suzon...

Petit cordonnier qu't'es bête, bête...

Je te donnerai des perles de pluie, venues d'un pays, où, il ne pleut pas...

Elle m'a dit, d'aller siffler là-haut sur la colline... De l'attendre avec un petit bouquet d'églantines...

Qu'il fait bon, sur la colline chanter tout là-haut... Là-haut, sur la colline, la colline aux oiseaux...

Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir...

Ce sont les carabiniers de Castille, habits et galons dorés qui scintillent...

Et tu danses avec lui, la tête sur son épaule...

Malgré tes baisers, tes caresses... Malgré tes serments, tes promesses...

Buongiorno tristessa... Malinconia… Malinconia...

Tu es partie un beau matin... Sans regret, sans chagrin...

Tu t'en vas...

J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours, ton retour...

Reviens, veux-tu, ton absence a brisé ma vie...

Impossible, de t'aimer davantage...

Mignonne, quand le soir descendra sur la plaine et que le rossignol viendra chanter encore...

Quand nous chanterons le temps des cerises... Les gais rossignols, les merles moqueurs, seront tous en fête...

Quand refleuriront les lilas blancs...

Je m'en vais revoir ma blonde... Un jour, tu verras, on se rencontrera, quelque part n'importe où guidés par le hasard...

Comme un p'tit coqu'licot, mon âme, comme un p'tit coqu'licot...

Docteur Jean-Claude PUGLISI,

de La Calle de France -

Paroisse de Saint Cyprien de Carthage

Janvier 2002.

|

|

|

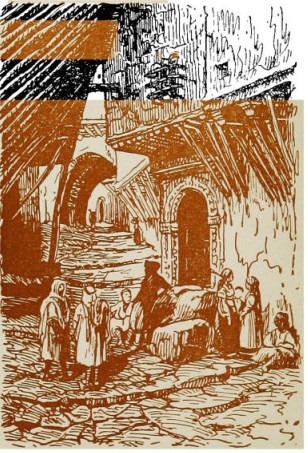

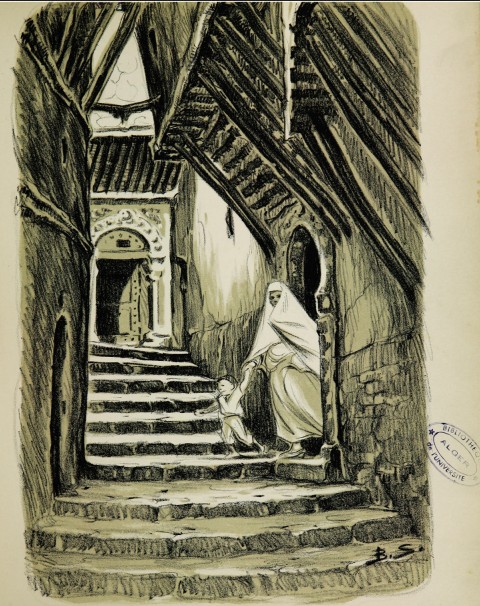

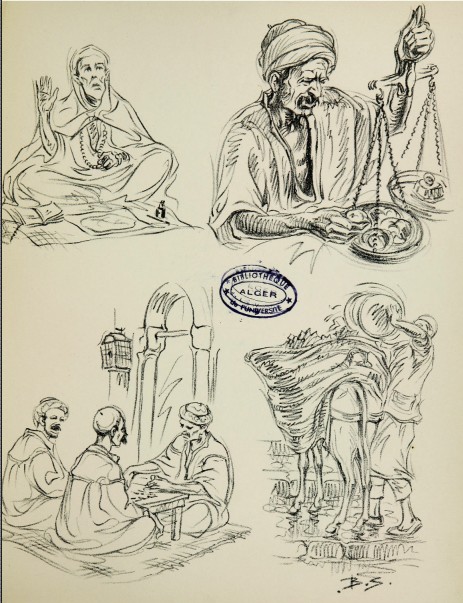

PHOTOS DE ALGER

Envoyées par M. Pernice

|

|

Algérie catholique N°8, 1936

Bibliothéque Gallica

|

La chasse au fiancé

L'élégante Hœlia, l'une des baigneuses les plus remarquées de la saison, se dirige nonchalamment vers le tennis.

La chaleur accable. La mer reflète un ciel lourd d'orage ; les flots prennent une couleur phosphorescente et les vagues se brisent sur les roches, avec un grondement sourd ; sillonnant l'immense étendue, des bateaux de pêche, aux voiles décolorées rentrent précipitamment au port pour y chercher un abri.

Mais, la promeneuse passe, indifférente à ce spectacle, si prenant pour d'autres. Que lui importent les beautés de la nature...

Elle vient ici, rendez-vous du «monde chic », pour y trouver le sport, le mouvement, les distractions ultra-nouvelles, et surtout... ! un fiancé...

Elle atteint vingt-cinq ans. Il est temps de clore sa vie de jeune fille. Elle a prévenu sa famille, ses amies, qu'elle allait prendre la peine de faire « une conquête », qu'elle annoncerait ses fiançailles en octobre et son mariage en décembre !...

Alors, c'est la chasse au fiancé Donc, les thés, les pique-niques, les jeux, l'esclavage de la mode, le teint de homard cuit, les bras enflés, brûlés, sous les coups de soleil, dont le dernier lui a valu deux jours de fièvre, à 39°. Simple détail !

Il faut bien suivre le courant, le devancer même, se fatiguer, se tuer, sur une plage «de tout repos » pour arriver à la victoire : les jeunes gens, s'image-t-elle, n'épousent que des femmes modernes. Elle a de la vogue..., le porte-monnaie garni, belle allure et parole séduisante ; autant d'atouts dans son jeu. Fatalement, elle a déjà reçu des hommages, des déclarations, mais elle les dédaigne royalement. Son choix s'est fixé sur un jeune homme distingué, intelligent, qui trop longtemps réservé à son égard, paraît lui accorder, aujourd'hui une certaine attention. A l'instant même, elle va le rencontrer au tennis.

Elle est donc sous les armes impeccable toilette blanche, sandalettes dernier cri, visage peint comme une voiture ! Le tableau doit être réussi ; elle vient d'y passer une grande heure.

Tout en marchant, elle poursuit sa rêverie, quand, une voix masculine jette, près d'elle : «Comme vous êtes absorbée ! Vous serait-il arrivé malheur ?...»

Elle a reconnu la voix de l'être désiré. Elle sourit : « Je prenais le temps de songer...

— Alors, asseyons-nous sur la plage, avant de gagner le tennis ? »

— Oh ! Parfait !...»

Cuirassée pourtant, elle éprouve une émotion. Serait-ce enfin le jour de la bienheureuse allusion qu'elle attend, qu'elle recherche ?

On échange des propos banals sur les baigneurs de droite et de gauche. Avisant au milieu d'un groupe d'enfants une lointaine amie de pension, Hœlia s'écrie soudain : «Voyez-vous cette personne au corsage clair... Croiriez-vous qu'elle était jadis la troisième d'une famille de dix enfants..., qui sont peut-être seize aujourd'hui ! Ajouta-t-elle en ricanant... Ses vacances se passaient à gouverner ses frères et sœurs. Elle y prenait son plaisir, disait-elle... Suivez-moi... Je ne résIste pas à l'envie de vous présenter quelques numéros de cette famille préhistorique. Vous jugerez et ce sera désopilant !...»

On échange présentations, amabilités et l'on cause.

Marguerite G., une belle jeune fille saine et calme, sans gaucherie aucune, parle des siens. Les trois aînés sont mariés ; elle est tante plusieurs fois. Trois autres travaillent et les cinq derniers sont aux bains avec la maman, qui s'est absentée pour aller chez le coiffeur.

« Vous étiez élevés à la baguette, questionna Hœlia ?

— Pas du tout, assure Marguerite. Mais, maman avait l'intelligence de ne nous passer aucun caprice. Chez nous c'est l'entente parfaite, la bonne humeur, la gaieté. Nous partageons les distractions et le travail.

— Vous assurez le travail de la maison ?

— Mais oui... Les quatre jeunes filles ont un emploi fixe qu'elles échangent chaque semaine. L'une se charge de la cuisine, l'autre du nettoyage, la troisième de l'entretien du linge, la quatrième des travaux de broderie ou d'art, pour la maison.

Nous ne nous ennuyons pas, soyez sûre !...

— Mais, à ce compte là, vous ne trouverez jamais à vous marier ! Eclate Hœlia qui ne contient plus son fou-rire.

— Oh ! Je ne le pense pas, ajoute près d'elle une jolie femme aux cheveux ondulés et à peine blanchis. Savez-vous, Mademoiselle, qu'une belle famille de douze enfants bien élevés, aux yeux des gens sérieux, c'est la meilleure des réclames ? Mes trois aînés sont fort bien établis et le sort des jeunes ne m'inquiète guère !

— Madame, reprend le jeune homme, comment avez-vous pu rester aussi jeune avec tant de soucis et de tracas ?...

— C'est ma fierté. Je parais l'aînée de mes filles ! Et, ma recette est toute simple. J'ai habitué mes enfants à l'obéissance, à la justice. Ils nous vénèrent. Nous nous entendons parfaitement ; le cercle de la famille nous suffit. C'est le bonheur qui m'empêche de vieillir !

— Nous vous aimons tellement, maman chérie ! Ajoute Marguerite.

L'intrigante Hœlia se retourne. Son fiancé éventuel fixe avec une admiration non dissimulée la vénérable maman et la sympathique jeune fille.

Elle brusque les adieux : «Nous allions oublier le tennis. Excusez-nous ! »...

Elle songe amèrement : «Je viens de faire une belle gaffe !...»

La saison se poursuit. Le fiancé rêvé délaisse Hœlia, le tennis, les parties bruyantes. Il se dirige souvent à la plage, vers une jeune fille réservée et simple, instruite et maîtresse de maison, délicate et dévouée, qui continue près des petits frères et sœurs son apprentissage de maman.

Et n'y tenant plus, il avoue son désir.

« J'accepterais peut-être après que mes parents auront pris les renseignements d'usage, dit Marguerite, si vous adoptiez le programme de famille. Nous sommes des chrétiens pratiquants, noues aimons la vie simple, les bandes d'enfants, le devoir, le travail... Réfléchissez ?...

— C'est tout réfléchi. Puisque (vous ne m'en voudrez pas) votre belle vie de famille et votre idéal, m'ont séduit, avant vous !...»

Et c'est ainsi que la mondaine et tapageuse Hœlia est rentrée chez elle, exténuée, rongée de jalousie, sans fiancé !...

Tandis que la calme et vertueuse Marguerite G..., murmure à son entourage la date prochaine de ses fiançailles.

Toute la nichée bat des mains.

«Quelle délicieuse mariée, tu feras ! » disent les grands

«Et quelle bonne maman ! » ajoutent les tout petits.

Jeanne TALLIER.

| |

M. Louis LAVIE

BONJOUR N°4 du 20 octobre 1932

journal satyrique bônois.

|

|

Politicien et homme du monde

Il y a des gens jeunes ou vieux, qui savent que même en période électorale la plus aiguë, il y a des trêves que le hasard produit et au cours desquelles les hommes doivent à leur prochain, et à eux-mêmes, d'être polis ou, tout au moins d'en avoir l'air. M. Louis Lavie, qui se prend pour un aristarque, ignore cela.

Si on lui demande ce qu'il est, il peut répondre : « Je suis le fils d'un homme considérable dans la région, fort riche, délégué financier, conseiller général, etc. » Ce qui est vrai. Il peut ajouter : « Je suis le gendre d'un homme non moins considérable, conseiller général, maire d'une grande ville, etc.. » Ce qui est encore vrai.

Ce jeune homme nous rappelle tel minus habens que nous connûmes jadis, ici, et qui, lorsqu'on lui demandait qui il était et ce qu'il faisait, répondait avec candeur : «Mon frère est avocat » M. Louis Lavie est fils et gendre, c'est tout. C'est peu.

Ce n'est pas son avis.

A pied ou dans sa superbe voiture, qu'il prend pour un trône, il fait du volume et de la poussière.

On se rappelle, non sans joie, qu'il se vantait auprès des dames et des demoiselles, lors de la dernière campagne, d'avoir, à chaque numéro, écrit « Le Cri de Bône » depuis A jusqu'à Z. Par parenthèses et si c'est vrai, nous plaignons les correcteurs dudit journal. Tout le monde sait que ce jeune érudit est parvenu à son bachot, encore n'en est-on pas bien sûr, à l'heure où les jeunes gens de son âge avaient achevé leur service militaire. On sait aussi que M. Louis Lavie, dans la rue, est un champion du «Bras d'Honneur » ce geste élégant ; ce qui établit, avec surabondance, les réflexes éclatants d'une mentalité raffinée. Pour fixer définitivement l'attention des foules et passer à la postérité, il ne manque à cette couronne qu'un fleuron. Outre qu'il est un politicien inutile, qui a fait rire ses adversaires et ennuyé fortement ses amis, M. Louis Lavie est-il mal élevé ? Il l'est. C'était en cette année 1932 qui fit la fortune des courtiers électoraux, L'Automobile-Club et le Moto-Club bônois donnaient leur diner annuel à l'Hôtel Continental. La Presse avait été invitée.

Quatre journalistes s'étaient réunis, deux à notre droite et un en face de nous.

A côté de celui-ci et séparé seulement par une jeune fille, vint s'asseoir un jeune couple fort plaisant à voir et inconnu de nous. Elle était charmante et blonde, sa robe de soirée de haut goût, peu de bijoux mais fort beaux et de valeur. Les cheveux calamistrés, habit de bonne coupe, plastron éclatant, rasé, ciré, verni, la bouche en fleur, content de soi, il était joli.

Les convives n'étaient pas encore tous présents. Le sympathique Président, M. Chaulet s'empressait au devant des retardataires.

On attendait. Les doigts distraits tapotant la nappe, le menu relu quinze fois, nous échangeâmes ces sourires vagues des gens de bonne compagnie qui ne se connaissent pas.

Enfin, le service commença. Après le potage, le jeune homme, aimable, prit une bouteille et servit à la ronde, notre verre compris. Le repas se poursuivit, excellent d'ailleurs, pas un repas de banquet, un vrai dîner de gourmands. Félicitations à l'Hôtelier.

Les quatre journalistes causaient entre eux de tout et de rien ; c'était pour eux, un repos.

Les langoustes cardinalices n'étaient plus que carapaces et le jeune homme bien habillé s'empara, de nouveau, de la bouteille. Notre tour vint. Machinalement, nous soulevâmes un peu notre verre. La bouteille passa par-dessus et servit le voisin.

Nous regardâmes le serveur croyant à une distraction. Son visage frais s'était ébouriffé comme celui d'un chat en colère, le regard fuyait et a bouche dessinait une insolence. La jeune femme avait un Contrôle parfait !

- Tous les Appareils de Contrôle marqué une nette surprise et sa gêne demeura pendant tout le reste du repas.

Dans notre carrière, longue, nous avons rencontré des gens de mauvaise compagnie sous tous les vêtements. La grossièreté était calculée et évidente. Que faire en ce lieu et en cette occurrence ? Rien ! Il fallait s'informer.

Entre-temps, le journaliste placé a côté de la jeune fille intermédiaire, et qui avait vu la scène, avait pris la bouteille et, avec un sourire, nous avait servi.

Qui est-ce, ce monsieur ? Avons-nous demandé à notre confrère le plus voisin.

Il se pencha et, dans notre oreille, murmura un nom. Tout s'éclaira.

Nous avions entendu parler, déjà, de cette personne et on nous avait signalé, à plusieurs reprises, ses écarts de langage et de geste.

Malgré les sollicitations dont nous avions été l'objet à son endroit, nous l'avions négligée. Lorsque l'on attaque un homme puissant on ne disperse pas son effort sur la marmaille qui l'entoure.

Tout de même, on demeure confondu devant une semblable offense d'autant plus inqualifiable que l'insulté avait plus du double de l'âge de l’insulteur et que, dans le moment même et en un tel lieu, elle demeurait impunissable.

Cependant que s'était-il passé ?

Notre voisin continua à voix basse : Il s'était informé avant vous, dit-il. Vous ne vous en êtes pas aperçu. Il a interrogé notre confrère qui est sur la même rangée que lui et celui-ci, par derrière la jeune fille qui les sépare, lui a passé votre nom écrit sur un morceau de papier.

C'était, précisons le temps, en pleine bataille du scrutin Serda-Pantaloni. Non loin de nous, était M. Munck, adversaire politique autrement redoutable. S'était-il aperçu du manège du sigisbée d'en face ? Nous ne le sûmes point et ne le saurons, probablement, jamais.

Nos regards se sont croisés à plusieurs reprises et, machinalement, nous nous sommes souri. Pour M. Munck, il y avait trêve, seulement, lui, c’est un homme bien élevé.

Le jouvenceau semblait ravi de son exploit. Il bissa puis trissa son geste. Chaque fois, ostensiblement, il servit à boire à ses voisins et, chaque fois, la bouteille passa par-dessus notre verre.

Sa compagne en paraissait peu fière et il nous apparut qu'elle le lui dît. Ajoutons, pour être complet, que, chaque fois, le confrère, qui s'amusait en silence, nous servit aimablement.

Il commençait à nous monter au nez une moutarde non prévue sur le menu. Nous nous demandions, si à la sortie, nous n'allions pas exiger une explication sévère de cet Antinoüs descendu du Pinde et qui s'était égaré parmi les humains. Diable !

Sa jeune femme ne le quitterait pas et on ne s'offre pas certains plaisirs devant pareil témoin. Comment faire ?

Le jeune homme nous tira d’embarras. De sa poche, il sortit un étui élégant, l'ouvrit et offrit des cigarettes ; un photographe connu qui était en face de lui, refusa et tout le monde imita le photographe.

Il ne nous offrit rien, mais, prit une cigarette. Sa compagne lui parla bas, à l'oreille, il haussa les épaules et flamba une allumette.

On n'était pas encore à la fin du premier service. Nous étions redevenu de bonne humeur. L'affaire se présentait bien, la punition venait et elle serait publique comme l'offense.

Pendant tout le repas, le jeune homme nous enfuma copieusement et les femmes qui l'entouraient durent, plusieurs fois, dissiper d'une main légère l'atmosphère embrumée et mal odorante que l'on supporte mal lorsque l'on mange. Sur une soucoupe, les mégots s'entassaient en cercle gracieux. Quelquefois, il les jetait par terre. Il paraissait très nerveux. Presque tout le contenu de l'étui y passa.

Le dîner prit fin. Le charmant causeur qu'est M. Chaulet se leva au moment du champagne et, en termes très heureux, dit son plaisir de voir réunis autour de lui ses invités. Il lut le palmarès de la course qui avait eu lieu le jour même et trouva, dans son esprit, assez de ressources pour décerner à chacun un éloge. On l'applaudit beaucoup.

Il y eut un court silence. Nous en fîmes notre profit. A voix haute et qu'on entendît fort bien, nous avons demandé a la ronde :

- Croyez-vous que, maintenant, on puisse fumer ?

- Certainement, si ! Répondirent sur le même ton tous les hommes de l'entourage. Personne ne regarda du côté du jeune couple. Nous, non plus.

Cependant, nous avons vu. La jeune femme eut un mouvement nerveux violent. C'était une victoire que nous n'avions pas souhaitée.

Mais les doigts du mari avaient cassé en deux une innocente cigarette d'un geste rageur. Ça, c'était gagné. C'est tout. Il suffit.

On se demande, en vérité, comment il se fait que, fils et gendre de deux hommes dont on peut ne pas partager les opinions politiques mais que l'on doit reconnaître d'éducation et de courtoisie que personne ne discute, M. Louis Lavie soit un garçon tellement mal élevé ?

Pierre MARODON.

| |

La Semaine Politique

Par : P.R.

Effort Algérien N°247, 28 octobre 1932

|

Le Parlement vient de rentrer : il a devant lui une charge formidable dont la moindre n'est certainement pas celle de trouver près de 9 milliards pour boucher un budget de 56 milliards.

Quand un individu n'a plus de sou, il a deux moyens de s'en procurer : taper son voisin ou réduire son train de vie.

L'Etal, qui vil de la substance des autres, choisit le premier remède. C'est commode... ça ne demande pas beaucoup d'effort...et quand on a la force pour soi, on est sûr d'arriver à son but.

Ainsi les belles promesses que l’on a faites au corps électoral au mois de mai dernier se sont muées en une vulgaire facture à payer !

Et le bon public après quelques grognements de façade — accepte cela, le dos courbé... prêt à crier aujourd'hui comme hier : Vive la République !..

Qu'on me permette de dire sans ambages que l'Etat se f… lui.

Quand on connaît le gaspillage qui règne en maître dans les deniers publics, on ne peut s'empêcher d'être indigné de cette façon désinvolte de pressurer le contribuable, le petit rentier, le petit fonctionnaire, l'ancien combattant...

On ne fera jamais croire à personne que sur 9 milliards à trouver, l'Etat ne pourrait pas en percevoir au moins les deux fiers sur ses propres caisses.

Quelle nécessité y a-t-il à avoir 30 ministres et sous-secrétaires d'Etal alors qu'une demi-douzaine suffirait ?..

Pourquoi trois directeurs de service là où un seul ferait l'affaire...

Et les écoles sans élèves ? El les tribunaux sans plaideurs ? El les employés sans emploi ?.. Et les monceaux de papiers pour un acte administratif insignifiant ?.. Et les prêts intempestifs à des gouvernements étrangers qui nous aiment dans la mesure où ils nous tapent ?..

De tous cotés on crie à l’Etat : Faites peau neuve, réformez-vous, réduisez votre train de vie.., modernisez vos organes...

Et l’Etat, paresseux et gouailleur, répond en nous montrant la grille du percepteur...

Pont cela aura un jour une fin : les institutions politiques ne tombent jamais parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles le deviennent.

P.R.

| |

| Instruction publique.

Envoyé par M. Christian Graille

|

|

Cultes : catholique, protestant,

israélite, musulman.

L'Algérie est la terre promise de la liberté de conscience, et on trouverait difficilement une autre contrée où des cultes aussi divers vivent en meilleur accord et sur un pied plus parfait d'égalité : l'église catholique à côté de la mosquée, le temple près de la synagogue.

Toutefois il ne faudrait pas induire de cette situation commandée par la diversité des religions que professe la population algérienne que les fidèles appartenant au culte catholique trouvent de ce côté de la Méditerranée plus de difficultés qu'en France pour accomplir les devoirs de leur religion, qui est celle de la grande majorité des Européens.

D'après le recensement de 1872, on en comptait près de 234.000 contre 6.000 protestants.

Alger est le siège d'un archevêché dont le titulaire, Monseigneur Lavigerie, a signalé son apostolat par la création de nombreuses œuvres catholiques ou de charité.

Oran et Constantine sont chacun le siège d'un évêché et, en 1872, on ne comptait pas moins de 221 paroisses qui, depuis, ont été très sensiblement accrues par la construction de nombreuses églises dont ont été pourvus ou seront pourvus les nouveaux villages créés depuis cette époque.

Dans le seul département d'Oran, douze églises sont actuellement en construction à l'aide de subventions de l'Etat.

Sous peu on ne verra pas un seul centre de quelque importance qui ne soit dominé par le clocher de son église.

Dès à présent les fidèles ont, en moyenne, beaucoup moins de chemin à parcourir pour se rendre le dimanche à la messe que les habitants d'un grand nombre de départements de la métropole.

Les secours religieux ne font donc pas plus défaut à ceux qui les réclament que les secours médicaux.

Les dépenses des cultes, sauf celles du culte musulman qui figurent aujourd'hui au budget spécial, sont inscrites au budget du ministère des cultes et de l'instruction publique ; elles se sont élevées, en 1874, à la somme de 1.052.000 francs.

150.00 francs sont, en outre, inscrits au budget spécial à titre de subventions aux communes pour construction d'églises.

Une part est également prélevée annuellement sur le budget spécial de colonisation dans le but de doter d'églises les centres nouvellement créés ; 46.500 francs ont été affectés à cet usage en 1874.

Des crédits également prélevés sur le même chapitre pourvoient aux frais de première installation du culte et à un service d'indemnités alloué aux curés qui desservent plusieurs paroisses en attendant la nomination des titulaires.

Un consistoire provincial, institué au chef-lieu de chacune des trois provinces, administre les biens consistoriaux et les établissements de bienfaisance protestante.

Les membres de ces assemblées sont éligibles : les laïques sont en nombre double de celui des pasteurs et sont choisis par parties égales dans l'Eglise réformée et dans celle de la confession d'Augsbourg.

La présidence des consistoires est annuelle et élective ; elle appartient tour à tour aux pasteurs luthériens er réformés.

Un consistoire provincial israélite existe également au chef-lieu de chacune des trois provinces ; chaque consistoire est composé d'un grand rabbin de la circonscription et de six membres laïques qui choisissent l'un d'entre eux pour président.

Chaque consistoire a, en outre, un représentant auprès du consistoire central qui siège à Paris ; il nomme un délégué à chacune des synagogues de sa circonscription.

En 1872, on comptait 39.812 personnes appartenant au culte israélite.

La diffusion de l'instruction a été, dès le moment où la conquête s'est affermie, une des préoccupations les plus constante de l'administration supérieure.

Lorsqu'on en suit la marche depuis quarante ans, on demeure stupéfait de la rapidité des progrès accomplis.

Ils sont d'ailleurs hautement affirmés par ce fait résultant des constructions établies dans le rapport de M. Levasseur, membre de l'institut, sur l'instruction secondaire et primaire à l'exposition de Vienne, que l'Algérie, avec un élève sur 109 habitants appartenant à la population européenne fréquentent le lycée ou le collège, et 19,9 enfants sur 100, appartenant à la même population, fréquentant l'école primaire ou l'asile, occupent le premier rang, marchant avant : l'Allemagne, la France et l'Angleterre.

Suivant une expression très juste et très pittoresque de M. le recteur de l'académie d'Alger, les établissements de toute nature qui, de l'asile à l'école de médecine : distribuent l'enseignement, forment un vaste réseau dont les ramifications s'étendent aux villages les plus minimes et les plus éloignés.

L'école, en effet, avec l'église et la mairie, le premier bâtiment public qui s'élève dans les nouveaux centres.

En 1875, 64.397 enfants des deux sexes ont fréquenté les 73 écoles publiques ou libres et les 133 salles d'asile ouvertes dans les trois provinces et occupant, les premières : 1.149 maîtres ou maîtresses laïques et congréganistes les secondes : 247 personnes.

La population scolaire des écoles primaires proprement dites a été de 45.273 élèves se divisant, au point de vue du sexe, de la façon suivante :

garçons 23.852 - filles 21.421.

La part de la nationalité arabe, dans ce chiffre, a été seulement de :

1.643 garçons et 211 filles.

Quant aux établissements d'instruction secondaire ils se composent actuellement :

1° du lycée d'Alger recevant à lui seul 809 élèves et comportant un personnel de 86 fonctionnaires

2° de neuf collèges communaux entre lesquels se répartit une population scolaire de 1.623 élèves.

Constantine est à la veille de voir son collège communal qui a reçu 330 élèves en 1875 et dont l'aménagement ne laisse rien à désirer grâce aux sacrifices de la municipalité érigé en lycée.

Le collège d'Oran qui au 1er mai 1875 comptait 217 élèves ne peut aussi tarder de mériter cette distinction.

Le chef lieu de chaque province deviendra alors le centre d'un foyer d'instruction répondant aux aspirations les plus élevées de la population qui rayonne autour, tandis que les autres collèges communaux : deux dans la province d'Alger Blida et Miliana -- deux dans la province d'Oran Mostaganem et Tlemcen -- trois dans la province de Constantine Sétif Bône et Philippeville permettront aux pères de famille qui ne destinent pas leurs enfants aux carrières exclusivement libérales, de leur faire donner, à proximité de la maison paternelle une éducation correspondante aux professions qu'ils doivent embrasser.

Nous citons pour mémoire quatre établissements libres d'instruction secondaire.

Enfin l'Algérie compte quatre établissements d'instruction supérieur préparatoire de médecine supérieure : une école préparatoire de médecine d'Alger qui comporte onze professeurs titulaires ou suppléants et qui délivre des diplômes d'officier de santé de pharmacien et de sage-femme et trois chaires d'enseignement supérieur de la langue arabe une au chef-lieu de chaque département dont les cours sont destinés à perfectionner l'éducation commencée sous ce rapport dans les écoles et dans les collèges.

Une école normale à Alger pour les garçons et une école normale pour les filles à Miliana sont chargées de pourvoir en partie au recrutement du personnel enseignant des écoles primaires ; les élèves y sont admis au concours.

Leur instruction y dure trois années. Le prix de la pension est payé au moyen de bourses fondées par le département. Le personnel enseignant du lycée et des collèges est détaché de la métropole par le ministre de l'instruction publique et placé sous la haute autorité du recteur de l'Académie d'Alger assisté d'inspecteurs secondaires et primaires.

Le budget de l'instruction publique dans lequel l'état participe pour 245.000 francs environ, est annuellement de 2.378.000 francs dont 1.0526414 francs plus de la moitié, sont supportés par les communes.

Ce chiffre indique par lui-même l'importance des sacrifices que consentent les municipalités algériennes pour assurer aux enfants de leurs administrés les bienfaits de l'instruction primaire gratuite.

Des subventions de l'Etat des départements des communes permettent aussi de répartir au concours, entre les jeunes élèves les plus méritants, des bourses ou demi-boursess au lycée d'Alger ou dans les collèges communaux.

L'initiative privée participe de son côté à cette grande croisade contre l'ignorance cette grande plaie de l'humanité : en stimulant par des prix l'émulation des élèves en aidant par des dons la création de bibliothèques populaires ou scolaires.

A Alger et dans quelques autres villes, la ligue de l'enseignement a pu fonder à ses frais une bibliothèque des écoles en pleine voie de prospérité et des cours d'adultes qui, conjointement avec ceux que professent les titulaires des écoles communales partout où la population d'un centre est assez nombreuse pour leur assurer un auditoire, fournissent à la jeunesse et même à l'âge mûr les moyens d'utiliser leurs loisirs à la perfection de leur instruction.

Bien que forcément rapide en raison des dimensions que nous devons donner à cet ouvrage, ce tableau de l'instruction publique est suffisant, nous l'espérons du moins, pour enlever au père de famille immigrant en Algérie toutes les préoccupations qu'il pourrait avoir au sujet de l'accomplissement du premier et plus grand des devoirs qui lui incombent, donner à ses enfants une instruction et une éducation en rapport avec les professions auxquelles il les destine.

L'Algérie pratique par V. Loizillon Directeur

de la correspondance générale algérienne. 1876

| |

| Pistachier atlantique

Envoyé par M. Christian Graille

|

|

Cet arbre magnifique n'a été observé nulle part en massifs d'une grande étendue, et semble peu propre à entrer, en grande proportion du moins, dans la composition des forêts.

Il serait très bon au contraire, à employer comme arbre d'alignement et pour border les grandes routes, usage auquel convient si peu le mûrier blanc, le seul généralement adopté jusqu'ici pour les routes de l'Algérie.

Le caractère qui distingue cet arbre du lentisque ordinaire, c'est que les folioles au lieu d'être en nombre pair et opposées deux à deux, sont en nombre impair, ce qui donne à la feuille un aspect plus acuminé, parce qu'elle est terminée par la foliole impaire.

On en trouve de toutes les dimensions. Ils s'étendent en branches d'une manière extraordinaire, et l'on rencontre de ces arbres dont les rameaux couvrent une superficie circulaire de 20 mètres de diamètre.

Leur tronc est d'une venue droite et généralement régulière ; mais au-delà de deux mètres d'élévation ils se bifurquent et les branches s'y multiplient en telle quantité qu'ils forment, pour ainsi dire, une masse sphérique légèrement aplatie, qui, vu de loin, rappelle les arbres taillés des jardins.

La hauteur de ces pistachiers atlantiques n'est point en proportion avec leur grosseur ; le tronc mesuré à un mètre du sol, porte deux ou trois mètres de circonférence.

Cette disproportion entre la hauteur et la grosseur de ces arbres se remarque surtout chez les individus isolés, de sorte qu'il y a tout lieu de croire qu'ils s'élèveraient davantage si ces arbres étaient rapprochés en massif et convenablement dirigés.

Le bois du pistachier atlantique est : dur, compact, à grain très fin susceptible d'acquérir le plus beau poli, et présentant en cet état une certaine ressemblance avec le palissandre.

Il sera, à coup sûr, très recherché pour l'ébénisterie lorsqu'il sera connu.

Cet arbre, au reste, n'est pas particulier au Nord de l'Afrique, il a été trouvé aux Canaries, par M. Webb, auteur de l'histoire naturelle de ces îles et qui possède chez lui de très beaux meubles de ce bois, comparable, en effet, au palissandre. Ce savant rapporte dans son ouvrage, que ce bois est tellement dur qu'il est employé par les laboureurs du pays pour faire des socs de charrue, en guise de fer.

Il est compact, bien veiné et très propre à faire de beaux meubles.

M. le capitaine Durieu de Maisonneuve, frappé des avantages que l'on pourrait tirer de ce bois en Algérie, n'a négligé aucune occasion pour appeler l'attention : des directeurs des pépinières algériennes et des employés supérieurs de l'administration des forêts que cet arbre intéressant à plus d'un titre et qu'on a négligé jusqu'à ces derniers temps, parce que ne croissant sur aucune partie du littoral, il avait été peu remarqué.

Généralement les personnes qui rencontrent dans l'intérieur du pays quelques individus isolés les prenaient pour des lentisques gigantesques.

Sur les instances du savant botaniste de la commission scientifique M.Hardy, directeur de la pépinière centrale, a fait récolter un demi-hectolitre de grain de cet arbre qui doivent avoir été semés l'automne.

On rencontre le pistachier atlantique auprès de la province de Constantine, auprès de Mila et dans la province d'Oran sur l'Oued Safsaf à 40 ou 50 kilomètres Sud de Mascara, et dans la direction de Saâda, entre Aïn-Branès et Tarmaret.

Th. Scribe, Administrateur Gérant.

L'Algérie courrier d'Afrique d'Orient

et de la Méditerranée (01-12-1845)

| |

| Margaritas ante ...

Envoyé par M. Christian Graille

|

Malgré moi, je suis hanté par le souvenir de cette expression latine lorsque je songe à la visite annuelle que l'on fait faire aux jeunes moniteurs indigènes, tout frais émoulus du corps normal de la Bouzaréa qu'un cornac administratif promène à travers la France.

Ce n'est pas que je manque de sympathie et d'estime pour ces jeunes gens qui ont consacré leur intelligence : à apprendre notre langue, à s'initier à notre histoire, aux bienfaits de la science et qui ont le désir d'instruire, à leur tour, leurs coreligionnaires.

L'institution est bonne, elle peut, elle doit produire d'excellents résultats, mais tout en approuvant le gouvernement d'avoir fondé ces cours, qui sont une pépinière de jeunes maîtres destinés à franciser les Arabes, je ne puis m'empêcher de trouver que si un régime de faveur devait être appliqué, il fallait le réserver à nos enfants.

Cette caravane scolaire, dont la visite charme, à chaque vacance nouvelle, les loisirs de l'oncle Sarcey, est un privilège dont bénéficient seuls les indigènes et qu'on refuse aux jeunes Français qui sortent de nos écoles normales. Parmi ceux-là, combien n'ont jamais vu la France et ne la verront peut-être jamais !

Lorsqu'on se destine à l'enseignement, c'est assez généralement qu'on est peu fortuné, et les voyages d'agrément dans la mère-patrie sont rayés du chapitre des dépenses.

Certes les parents auraient été heureux de conduire leurs enfants au berceau de leur famille, de leur faire connaître la métropole et peut-être même Paris, quitte à faire un crochet à l'Est ou à l'Ouest, mais le budget ne permet pas de réaliser ce rêve que tant de jeunes algériens se plaisent à caresser et l'on se résigne, comptant sur quelque chance imprévue qui permettra l'accomplissement de ce souhait.

Ce qui est refusé à l'un des nôtres, dont les parents ont aidé à la colonisation de l'Algérie, un Mohamed ou un Abd-El-Kader quelconque, venu d'un point ou de l'autre du pays pour suivre les cours de la Bouzaréa, l'obtint de droit.

Et tout pimpant dans ses blancs haïks, ceinturé de couleur tendre, coiffé de l’irrésistible chéchia, notre jeune indigène s'embarque pour cette France qui ne lui dit rien, à lui qui est Arabe, qui ne parle ni à son cœur ni à ses souvenirs, où il n'a aucun des siens, voyageant en curieux, en indifférent ...

Il traverse des villes qui n'ont pour lui qu'une signification géographique et l'intérêt d'un tableau passant devant ses yeux.

On a publié les impressions de quelques-uns de ces touristes scolaires, et il est plus que probable qu'on a trié dans les meilleures narrations, néanmoins, on a été navré de leur nullité du superficiel des observations faites par ces voyageurs qu'on supposait ébloui par les magnificences de notre civilisation.

Notre industrie, nos mouvements, nos établissements de toutes sortes auraient dû remplir d'admiration ces jeunes naturels qui n'ont pas encor eu l'occasion de voir les merveilles du vieux continent.

Qu'ont-ils remarqué ?

Surtout l'effet qu'ils produisaient sur les naïfs et excellents roumis et plus encore celui qu'ils cherchaient évidemment à produire chez les roumias, les fines et élégantes parisiennes, aux irrésistibles séductions.

Ah ! la femme, la femme française voilà sûrement ce qu'ils ont le plus remarqué pendant leurs pérégrinations à travers la France, charmés d'attirer son attention et selon l'expression d'une fine observatrice pensant immédiatement un peu plus de mal d'elle et un peu plus de bien d'eux lorsqu'elle répondait à leurs œillades.

Ce n'est probablement pas pour faire ce genre d'études de mœurs que le ministre de l'Instruction publique fait accorder les crédits nécessaires à cette promenade à travers la France.

Cependant il est assez juste de penser que ce qui frappe le plus l'imagination de jeunes hommes de vingt ans, c'est cet éternel féminin, surtout lorsqu'il diffère autant de ceux qu'ils sont accoutumés à voir autour d'eux.

S'ils étaient consultés, ils préféreraient sûrement une soirée passée : aux Folies-Bergères, dans les Eldorados, des théâtres à exhibition de jeunes et faciles beautés plutôt qu'aux classiques représentations de la maison de Molière.

Mais le voyage est un voyage instructif, et il faut s'instruire, bon gré mal gré.

Si vous le trouvez si profitable aux jeunes intelligences, pourquoi ne le faites-vous pas faire aux Normaliens français qui sortent chaque année de nos écoles algériennes pourvus du brevet supérieur et destinés à instruire, à former leurs petits compatriotes ?

Parmi eux, beaucoup, nés dans la colonie, ne connaissent pas la mère-patrie et considéreraient comme une inestimable faveur un séjour, si court fût-il, dans cette France tant aimée, dont les vieux parlent avec un si filial enthousiasme. Pourquoi ne pas les traiter aussi bien que les moniteurs indigènes ?

On prétend que nous finirons par devenir séparatistes et qu'un jour ou l'autre nous briserons le lien qui nous unit à la patrie française. C'est une erreur profonde.

Les Algériens sont et resteront Français ; mais il faut bien convenir que le gouvernement s'y prend mal pour faire connaître et aimer la France aux fils de colons.

La presse, depuis quelques années, a pris à tâche de démontrer l'inutilité de la caravane scolaire indigène ; il n'est pas un d'entre nous qui, d'accord avec ses confrères, n'ait blagué les jeunes Anarchistes.

L'expérience est faite, elle est loin d'avoir réussi, après les notes de voyages recueillies par ces messieurs.

Eh bien ! qu'on la tente avec nos Normaliens français qu'on choisisse chaque année les meilleurs sujets de nos écoles et qu'on leur procure l'instructif agrément d'un voyage en France. On comparera ensuite les résultats.

Ce n'est donc pas la suppression de la caravane annuelle des jeunes moniteurs de la Bouzaréa que je demande, c’est simplement que cette faveur soit étendue à nos Normaliens.