|

|

|

LA SEYBOUSE

La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE

Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général

l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD

se trouve dans la page: La Seybouse,

|

Écusson de Bône généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint

Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyright et ne doivent pas être utilisés

à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu

l'autorisation écrite du Webmaster de ce site.

Copyright©seybouse.info

Les derniers Numéros :

233,

234, 235, 236,

237, 238, 239,

240, 241, 242,

| |

Fêtes de Novembre...

Comme chaque année, la fête de la Toussaint est ressentie par des sentiments nostalgiques de l’automne : les feuilles qui tombent, le vent qui s’engouffre dans les vestes qu’on vient juste de ressortir et les jours qui raccourcissent.

Mais, en cette année si particulière avec une économie à l’agonie, l’actualité vient encore plus assombrir ce climat déjà morose avec les lâches et barbares meurtres dans plusieurs endroits de la terre. L’attaque sanguinaire sur des civils en Israël en est une preuve irréfutable.

La liturgie de ce temps, en nous faisant remémorer tous nos défunts, n’a pas pour intention d’ajouter du tragique à ces pensées déjà sombres. Se souvenir de tous ceux qui nous ont quittés, évoquer la mort, c’est aussi s’interroger sur nos raisons de vivre, sur le sens de notre vie, à nous, aujourd’hui ?

La fonction de tout croyant en ce jour de Fête de tous les Saints ne consiste pas à exprimer des condoléances aux familles de nos chers disparus mais à redire nos pensées en leur souvenir. La mort fait partie de notre histoire, la vie est comme l’univers dont nous ne verrions qu’une partie.

Célébrons donc la Toussaint comme un rayon de soleil qui traverse le ciel gris de novembre en allant fleurir les tombes, même les lointaines où il y a sûrement une solution.

Pour notre communauté, le 1er novembre nous rappelle qu’en 1954, cela était le commencement de la fin et sonnera le glas de l’exil presque huit ans plus tard après des milliers de victimes innocentes.

La France n’a pas voulut comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une guerre de "libération" mais d'une guerre de "civilisation", Le FLN se servait de la religion pour imposer sa vision du monde en Algérie française

La France ne veut toujours pas comprendre la signification de ce 1er novembre et malheureusement, elle en paiera le prix dans les années prochaines car la guerre n’a jamais été finie et elle continue plus sournoisement sur son sol.

Les crimes au nom d’un islam et d’un communautarisme en fait foi. Et dire que des hommes politiques pourris encouragent et soutiennent les criminels comme ils l’ont fait en Algérie à l’exemple de J.P. Sartre.

Dans quelques années, nos jeunes n’auront pas d’autres choix que de se défendre par les armes en éliminant la pourriture qui gangrène leur pays. J’espère ne plus être là pour voir ces horreurs qui se préparent.

Nos ancêtres ont pris les armes pour éradiquer d’autres fléaux en 14-18 et 39-45. Ne les oublions pas le 11 novembre. Que les jeunes ne les oublient pas…

Avec un groupe d’amis nous avons fait fleurir nos tombes à Bône, La Calle et le Tarf. Certes nous n’avons pas été très nombreux, car beaucoup de compatriotes n’ont pas répondu à nos appels, c’est dommage et c’est à déplorer. Chacun a ses raisons et sa conscience.

(La camionnette avec les bouquets de fleurs prêts à être déposés)

Jean Pierre Bartolini

(La camionnette avec les bouquets de fleurs prêts à être déposés)

Jean Pierre Bartolini

A tchao.

|

|

| Toussaint Calloise 2012.

Envoyé par Jean-Claude PUGLISI.

|

( A tous nos êtres chers restés sur notre terre d'Afrique.)

Ô mon pays perdu,

Ô mon petit village.

Que de larmes amères je verse en ce jour.

Jour sacré où les gens vont en pèlerinage,

Sur la tombe d'êtres chers disparus pour toujours.

Je t'ai perdu,

Ô toi ! pays de mon enfance.

Mon âme d'exilée jamais ne pourra mieux,

Sentir son dénuement, combler ce vide immense.

Je ne t'ai pour prier, tombe de mes aïeux.

Lorsque j'étais enfant,

j'accompagnais ma mère.

Qui fleurissant la tombe priait doucement.

Sans trop comprendre, émue, je la regardais faire.

Sans bien savoir, troublée par son recueillement.

M'éloignant lentement au hasard des allées,

Oui ! je m'en souviens bien.

Il m'arrivait parfois,

Lorsque je trouvais une tombe abandonnée,

De mes mains d'enfant de redresser une croix.

Une croix que le vent,

Sans pitié, sans colère avait couchée,

Ainsi la mort fauchant l'humain.

Sur cette pauvre tombe où pas une prière,

Ne serait murmurée en ce jour de Toussaint.

Et j'allais demander à ma mère une rose,

Puis, je m'en revenais.

Pieusement alors,

A ce mort inconnu j'offrais,

Oh ! peu de chose.

Mais avec tout mon cœur,

Oui, j'offrais mon trésor.

Toussaint !

Jour où le glas sonne triste en mon âme.

Ô Dieu !

Si ce n'est une enfant avec candeur.

Qu'un de tes anges dépose,

avec mes larmes sur la tombe des miens,

une modeste fleur.

Poème anonyme

Confié par M et Mme Hugues PIRIS de Bab El Oued ( Algérie ).

Jean-Claude PUGLISI

de La Calle de France

Paroisse de Saint Cyprien de Carthage.

|

|

|

NOS MAMANS, ELLES ETAIENT IMPAYABLES....

C'EST LE MOINS QUE L' ON PUISSE DIRE!

Envoyé par M. Georges Barbara

|

Remontons le temps et transportons nous à Bône t’sur la placette de l'église St Anne à la colonne !

.

- » Ô les belles en cuisses, vous allez bien ? Houille, et toi Conchette, enfin j’te ‘ois un peu, comment tu restes, ça va ? A debon comme j’suis contente de vous ‘oir, si vous savez. Ca fait un moment moi que j‘me suis pas mis un pied à la Colonne. Depuis la Kermessee de Saint Anne je crois ? Y faut dire qu’avec tout c’travail que j’ai, et aussi que main’nan j‘habite en galère à Joanonville que c’est au Bon Dieu... Diocane. Vas te trouver le temps toi pour venir ’oir ma pauvre mère qu’elle habite à la rue du 14 juillet, et par la même occasion pour faire un peu la causette a’c les copines t’sur la placette de l’église. Encore toi Conchette avant j’te 'oyais un peu de temps en temps le samedi au marché mais Diomadone, là ça fait plus d’un mois que t’yes pas venue te faire tes commissions. J’ai même demandé à Vito t’sais l’italien celui qu’y te vend le fromage en face de Mickey le marchand de légumes en haut des escaliers quand tu montes ? Alors j’te lui ai dit: « T’ya pas vu Conchette o Vito ?.. ». Heï Conchette qu’y m’a repondu, ! Ca te fait un moment moi que j’l’ai pas vue, A te viens au marché quand y tombe d’la neige ! A sa’oir ousqu’elle est passée. A doit t’être malade, parcequ’à debon la dernière fois qu’a l’est venue pour m'ach'ter un morceau d'Sardaigne, j’ te lui ai trouvé une madone de tête fatiguée que t’aurais dit qu’a s’avait passé d’la poudre de riz t’sur la fugure.

- » Ca y’est entends moi ça Diocane, pour un jour que te vas pas au marché vite vite on te fait morte main’nan. Et madonne ! Te sais dans la vie des fois y te vaut mieux que t’ya des bouchons de Tannieres dans chaque oreille, que t’y’entend ces gougoutses du dimanche qu’y te sortent des trucs pareils. C’est aussi gros que les buts de Truglio quand y l’est dans le stade! .. Dieu benisse, tu ‘ois pas que j'suis fraiche et rose comme une Matsagoune de chez Salem le marchand d’poissons ? Et pis y faut dire aussi que depuis que Toinette ma Fi main’nan qu’elle te fréquente le fils d’un Maltais qu’y l’habite au Pont Blanc à coté de l’orphelinat des chères sœurs, j’manque de rien Dieu bénisse a’c tout ça que son copain ’y m’apporte, T’yen veux toi des legumes ? Et zek laisse que j’me rempli la glacière ! Ah bien sur ça, c’est pas venu tout seul, hen. Te ‘ois Cyprie moi que j’te ‘oi les choses du promier coup et ben quand j’ai vu que c’était un p’tit que ses parents y z’avaient du terrain et qui devaient etre plein aux As, comme tous les maltais du Pont Blanc, laisse que j’t’e l’invite à manger et comme ça de fil en aiguille et pour pas t’la porter à la longue, un jour au dessert, moi qu’j’ai la fugure comme mon darrière, j’te lui ai balancé le Broumèdge. J’lui ai dit : Dites moi, Jeune homme vos parents y doivent faire de beaux légumes, dans vot’ famille c’est des gros travailleurs, comme tous les Maltais, ça on peut pas leur reprocher ! Alors michkine là j’l’ai vu qu’il etait géné le pauvre, j’avais peut-etre sur’ment été trop loin, mais qu’à même tout’suite y m’a dit : « vous voulez que j’vous apporte un peu des légumes, madame ? Et moi bien sur avec ma fatche de Poutane que t’yen trouve pas deux com’moi dans toute la rue Sadi Carnot, et même si y m’a appelait Madame j’lui ai dit ; si vous voulez ; mais faut pas qu’ça vous dérange, hen, et bien sur pas beaucoup à la fois !

- » ET ZEK ! Te vas pas ‘ac le dos d’la cueillère toi !

- » Te crois pas qu’y faudrait que je sois con à ce point o Toinette, pour que j’te refuse ? Et main’nan à chaque fois qu’y te vient chercher la p’tite , merci mon dieu, il a les mains pleines, mais pleines que tu croirais que c’est les Rois Mages qu’y z’arrivent, et moi la canemourte de promière que je suis, je t’arrête pas de lui dire merci... Et pis de toi à moi un merci ça t’coute pas cher !

- » Y t’apporte des legumes ? Et ben toi avec ta fatche de Poutane comme tu dis... a debon ça se voit que t’ya toujours le cul brodé. Parceque moi, ma fille elle a beau te sortir avec un oualio que son pere y l’a un chalutier, que j’vous dirai pas le nom…. et pis d’abord .. que vous le savez deja, comme les bruits y te courent vite à la Colonne, et ben te me crois si tu veux, j’connais pas la couleur du poisson et pourtant, quand y vient les après-midi pour te sortir la p’tite, c’est pas les cafés qu’y lui manquent à ce mal apris ! Mais entre nous, ‘ac tout cette crème qu’elle me rentre à ma maison cette trainée, je me demande où c’est qu’elle va s’les trouver dis moi un peu ! Et entention ça te fait le troisième cet’année que cet’coureuse de garçons a nous fait rentrer dans la maison ! Et y z’ont tous les doublures des poches des pantalons qui se touchent !

- » Conchette de toi à moi comme tu nous dis là, entention que cette Pitchaquelle de ta fille a te fait pas Pacques avant les Rameaux !

- » Qué Pacques ? Alors là oui y manquerait plus qu’ça ! Pour qu’je sois la risée de toute La Colonne ? ! Aller les Fis laissez-moi que je vais voir un peu ma mère, que je crois que celle là aussi elle commence à partir d’la caf’tière ! Et pis y faut qu’j’te rentre bonne heure à cause du type d’la Poste qui va venir m’ installer le telephone !

- » Et Zek mis Stougats, attrapez-moi que j’vais me trouver mal …. vous avez vu un peu, ça se met le telephone main'nan Madame, depuis qu’a t’habite dans le beau quartier de Joanonville que c’est la choumarelle…. on aura tout vu ! Ca quelle etait et ça quelle est devenue.... Elle qu'elle arrive même pas à te payer ses dettes au Gagne Petit chez Madame Allouche, que ça fait trois fois que cet’ femme ‘a lui envoie le p'tit arabe pour l'encaisser !

- » Aller mieux que m'en vais là parce que je ‘ois qu'avec vous on peut pas discuter comme tous les chretiens. Je ‘ois que rien y l’a changé dans le quartier et avant que le bafougne y va te commencer ! Au Revoir, et pour que vous me revoyez ici….. y faudra qu’y me tombe un œil ! Allez au revoir !

- » Ô gracieuse, quand te seras à ta maison si ton téléphone y marche: APPELLE NOUS... EN POSTE RESTANTE,….. !

Georges Barbara, Août 2022

|

|

LE ZEZU

Amédée MORENO

Echo de l'ORANIE N° 247 novembre/décembre 1996

|

|

Histoire vraie en forme de conte

L'explosion avait été aussi soudaine que brutale en ce premier après-midi de l'hiver 1959. La bombe avait éclaté vers cinq heures devant les grands magasins des "Galeries de France", en plein centre d'ORAN.

A quelques jours de Noel, la foule se pressait ce lundi de décembre, pour les achats de cadeaux et de victuailles, désireuse sans doute d'oublier pour un temps cette guerre pourrie qui empoisonnait notre vie depuis cinq ans. Mais le terrorisme veillait, méprisant cette trêve universelle qui souhaitait la "paix aux hommes de bonne volonté".

Les vacances scolaires avaient commencé et Maria avait emmené Marc, son petit-fils âgé de cinq ans, pour lui faire admirer tous ces décors féeriques, ces milliers de guirlandes et de lumières magiques multicolores dont se paraient les bourriques du centre-ville, mais aussi toutes ces montagnes de jouets qui émerveillent tellement les enfants... Et voila que maintenant son petit Marc chéri gisait inconscient sur ce lit de douleur, couvert de pansement et encombré de sondes médicales.

"État comateux" avait simplement annoncé le chirurgien de la clinique, après son intervention. La tête avait été touchée, ainsi que les membres du garçonnet. Le pronostic était "réservé". Des mots cruels qui veulent tout dire et ne rien dire. Non I Cela ne se pouvait pas... Personne ne lui arracherait son petit-fils adoré !...

Elle-même avait été atteinte aux jambes, à un bras et au bassin, de façon superficielle. Elle ne sentait nullement I'effet de ses blessures et avait refusé de garder le lit, en dépit des ordres de l’infirmière qui l'avait soignée. Son cœur éclatait de douleur devant ce petit corps inerte qui représentait toute sa vie.

Céline et Alain, les parents de Marc immédiatement prévenus, étaient accourus aussitôt. Fous d'inquiétude et en larmes, ils avaient longuement attendu, dans la chambre de Maria, la fin de l’intervention chirurgicale sur leur garçonnet. Le médecin-chef leur annonça que l'attentat avait provoqué trois morts et une quinzaine de blessés. Il s'était voulu rassurant. "Avec les gosses on peut s'attendre à tout.." Avait-il déclaré.

La nuit était tombée et le chirurgien demanda aux parents de quitter la clinique. Toutefois, il permit que la grand-mère restât près de l'enfant comme accompagnante, en lui interdisant de le déranger et même de le toucher. Une infirmière de garde passerait régulièrement jusqu'au matin, pour la surveillance et le contrôle. Maria, son mouchoir sur le visage en pleurs, hocha péniblement la tête. Pendant trois nuits et trois jours, elle veilla son petit Marc, attentive au moindre râle ou au moindre mouvement du garçonnet. Seuls les soins qu'elle devait subir elle-même et les quelques instants pendant lesquels elle cédait au sommeil, la distrayaient de son attention. Les parents aussi passaient le plus clair de leur temps, en silence, dans cette chambre qu’ils quittaient à la nuit. Marc était toujours dans le coma...

Pendant ces trois journées, Maria n'avait cessé de prier, de penser, de se souvenir, de retracer dans son esprit tous les moments de sa vie. Pourquoi Dieu la punissait-elle ainsi ?...

Lorsqu’elle était jeune, Maria connut la Grande Guerre qui vit périr son père: puis celle de 39-45 où elle perdit son mari. Restée veuve, elle dut travailler durement pour élever Céline son unique fille et sa seule raison de vivre. Celle-ci était employée à la poste et avait épousé Alain, un collègue de bureau.

-Aussi, quelque mois après la naissance de Marc, les jeunes époux consentirent à le confier à Maria pendant la journée, ce qui les arrangeait bien pour leur travail. Chaque soir, ils venaient reprendre le petit et le ramenaient tôt le matin à sa grand-mère.

Les dimanches et les jours de fêtes se passaient dans la maison de Maria à Saint-Eugène, ce grand faubourg d'ORAN. Quand Marc fut en age scolaire, sa grand-mère fut toute fière de l'emmener à I'école du quartier ; puis elle Ie ramenait ; lui servait ses repas et ses goûters, le choyait, le gâtait. Ce gosse était son grand Bonheur et le petit le lui rendait bien car il adorait sa "Mémé".

Elle revivait la journée du dimanche précédent, au cours de laquelle ils avaient dressé et décoré le sapin de Noël et la Crèche.

Elle se souvint combien l'enfant avait insisté pour installer le petit Jésus sur la couche: "Mémé y faut mettre le Zézu..." Et comment elle lui avait longuement expliqué que Ie Seigneur, étant né à minuit le 24 décembre, ne pouvait apparaître entre l'âne et le bœuf qu'à partir de cette heure là.

- Ça fait rien, Mémé, on le met quand même... avait supplié Marc

- Non, mon chéri. Le petit Jésus ne descendra du ciel que dans la nuit du jeudi en même temps que le Père Noël mais, si tu veux, tu pourras l’installer toi-même dans la crèche, à minuit après la messe.

Les larmes remontèrent aux yeux de Maria et son coeur se serra.

L’enfant avait tant et tant insisté pour que "le Zézu" figure avant l'heure au milieu des personnages de l'étable et elle le lui avait refusé, alors qu'elle s'était toujours conformée à ses moindres désirs... Et il gisait la, presque sans vie depuis trois jours malgré les soins, en cette nuit de la Nativité qu'ils avaient préparée avec fièvre. "Mon Dieu, pourquoi tant d'injustice ? Pourquoi tant de haine sur cette terre ? Pourquoi cet innocent ?... Prenez ma vie contre la sienne, je vous en prie à genoux !..." ElIe refondit en larmes et se mit à prier, de toutes les maigres forces qui lui restaient après ces journées épuisantes. Le sommeil la gagnait, mais elle résistait..

Elle se sentait faiblir et quitter la réalité. La lumière de la veilleuse paraissait dans la chambre... Elle ferma les yeux...

...La cloche d'une église égrena douze coups dans la nuit. A demi-inconsciente, Maria revoyait le sapin et la crèche qui attendaient chez elle et son petit Marc qui lui demandait d'une petite voix douce:

- Mémé... Mémé... y faut mettre le "Zézu" ...

- Oui, mon petit chéri..." répondit-elle à haute voix. Et soudain elle sursauta violemment. Non, elle ne rêvait pas I Marc avait parlé, Marc venait de LUI parler mais oui ! Mon Dieu, O mon Dieu ! Faites que ce soit vrai !... Elle se pencha sur Ie petit corps, puis poussa un hurlement tragique en se précipitant sur la sonnette d'appel. Son cri avait été perçu dans le couloir et déjà l'infirmière entrait dans la chambre en donnant la lumière Le spectacle la laissa sans voix et elle éclata en sanglots.

Le petit Marc avait repris connaissance. Il appelait sa Mémé.

Celle-ci était à genoux, la tête posée sur le lit contre l'épaule de son petit-fils et elle ne cessait de dire a voix haute:

- Merci, Seigneur Jésus ! Merci Sainte Vierge de Santa-Cruz et tous les Saints du Paradis !... Mon petit ange est vivant il m'a parlé !... O Dieu du Ciel, soyez loué ! Mille fois merci pour cette joie de Noël !...

Deux autres infirmières étaient accourues, ainsi que I'interne de garde qui venait tout juste de prévenir les parents de I'enfant. Les cloches des églises annonçaient la naissance du "Divin Enfant,.

Dans la petite chambre, une grand-mère folle de bonheur, trois infirmières en pleurs et un médecin très ému entonnèrent un Ave Maria avec une grande ferveur. En arrivant à la dernière phrase « Sainte Marie, mère de Dieu..." ils se turent avec un même ensemble car le petit Marc parlait. Les yeux clos, il disait faiblement:

- Mémé... y faut mettre le "Zézu.."

Amédée MORENO

Noël 1995

| |

ENTREMET LE MALTAIS

ACEP-ENSEMBLE N° 295

|

Préparation Pour 6 personnes : 20 mn ; Cuisson :40 mn

Ingrédients :

Ingrédients :

- 150 g de riz rond

- 7 dl et demi de lait

- une pincée de sel

- une gousse de vanille

- 225 gde sucre en poudre

- un dl et demi de crème fraîche

- 6 jaunes d’œufs

- 3 feuilles fines de gélatine

- 2 oranges, 50 gr d'écorces d'oranges confites

- 3 cerises confites

- 3 cuillerées à soupe de Cointreau.

Préparation:

Jetez en pluie le riz dans de l'eau bouillante légèrement salée et laissez-le blanchir pendant huit minutes. Ensuite, passez-le, égouttez le bien et mettez-le à cuire dans cinq dl de lait préalablement bouilli et vanillé. Cette cuisson doit s'opérer lentement à feu très doux en une quarantaine de minutes environ. Le riz doit gonfler doucement et absorber peu à peu le lait. Ne remuez pas le riz au cours de la cuisson.

Tandis que le riz cuit, préparez la crème anglaise. Battez six jaunes d’œuf avec 200 g de sucre et le reste du lait. Ajoutez un zeste d'orange pour parfumer. Cuisez cette crème à feu doux en tournant sans arrêt. Dès qu'elle nappe la cuillère, ajoutez hors du feu trois feuilles de gélatine préalablement bien amollies à l'eau chaude et égouttées. Remuez la crème jusqu'à ce que la gélatine soit fondue.

Fouettez la crème fraîche jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme.

Mélangez alors au riz cuit et tiédi la crème anglaise, la crème fouettée, deux cuillerées de Cointreau et l'orange confite coupée menu.

Huilez un moule cannelé et versez-y cette préparation. Mettez au frais pendant cinq heures environ.

P

elez les oranges, ôtez les peaux blanches, faites macérer les tranches avec un peu de sucre et la dernière cuillerée de liqueur.

Pour servir, démoulez le gâteau, décorez le dessus avec des tranches d'oranges bien égouttées, disposées en une rosace dont le coeur sera formé par les cerises confites.

| |

PHOTOS DE TIMGAD

Envoyées par Groupe de voyage Bartolini

|

|

|

MUTILE : N° 170, 171, de 1920

|

LES CRIMES DES CONSEILS DE GUERRE

QUATRE CAPORAUX

ARBITRAIREMENT MIS A MORT

La Ligue des Droits de l'homme donne la publicité de ses Cahiers à une tragique affaire de Conseil de guerre au cours des hostilités.

La voici succinctement rapportée.

Le 9 mars 1915, une compagnie du 336° d'infanterie devait, d'après les prévisions de l'Etat-Major, se porter sur Souain. Pour des raisons mal déterminées, la compagnie ne sortit, pas à l'heure H. L'autorité militaire voulut voir là un refus d'obéissance concerté. Après la relève, on rassemble les hommes ; au hasard, en éliminant les officiers et chefs de section, on choisit deux soldats par section et six caporaux et on les défère au Conseil de guerre.

Celui-ci fait, une nouvelle sélection.

Et, froidement, sans enquête préalable, sans se préoccuper d'assurer la défense des malheureux, il déclare coupables quatre caporaux qui sont condamnés à mort et exécutés.

Ces hommes s'appelaient : Maupas, classe 1894, instituteur au Chefresne (Manche) ; Girard, mécanicien à Paris ; Lefoulon, cultivateur à Condé-sur-Vire ; Lechat, cultivateur au Ferré (Mayenne)

A la Ligue des Droits de l'Homme qui, depuis de longs mois, demande la révision de ce procès, l'autorité militaire répond : « Il n'y a pas d'affaire Maupas.

Mais cela ne résout pas la question.

Laissons de côté les arguments d'ordre sentimental, humain, qui figurent au dossier. Oublions un moment la lettre d'agonie qu'à la veille de sa mort le caporal Maupas, innocent, écrit à sa femme.

La question actuelle est de savoir s'il y a des raisons de droit pour justifier la révision.

Nous disons tout d'abord qu'à l'origine de l'affaire, il y a illégalité flagrante. Il y a eu illégalité à procéder, dans la compagnie soi-disant coupable, à une décimation arbitraire, dont ne furent victimes, qu'une certaine catégorie de combattants, les plus humbles. Coupables, ils l'étaient tous ou pas un. Et on les devait tous les juger, ou personne — les chefs en tête.

Si on nous dit qu'à l'heure H, les chefs ont bondi sur le parapet, donné l'exemple du sacrifice et n'ont pas été suivis, nous répondrons à priori : « Cela n'est pas vrai ! Cela ne s'est jamais vu ! » Et, d'ailleurs, des témoignages précis le nient. Les chefs ne sont pas sortis plus que les hommes.

En fait, lorsqu'on parcourt les dépositions des hommes qui se trouvaient en ligne et que la Ligue des Droits de, l'Homme a recueilli, on acquiert la certitude, qui l'ordre d'attaque n'arriva pas aux hommes de la compagnie incriminée.

Toute la question est là. S'il est avéré que les hommes n'ont pas été touchés par l'ordre d'attaque, cela constitue bien le « fait nouveau », juridiquement nécessaire pour provoquer la révision. Car, alors, il est bien évident que les hommes n'ont pu obéir à un ordre qui ne leur avait pas été transmis.

Autre fait nouveau : une cinquantaine de témoignages viennent tous attester que le jugement qui condamna les quatre caporaux fut abominable. Ils proclament l'innocence des camarades exécutés. Ils étaient là : ils disent comment les choses se sont passées. Pourquoi le Conseil de guerre n'a-t-il pas entendu ces hommes ?

Et d'ailleurs quels témoins a-t-il entendu ? Et dans quelles conditions ?

M. le Ministre de la guerre esquive la difficulté. Ces témoignages si sincères qu'ils apparaissent, ne le convainquent pas.

Car il ne prend pas la peine de les vérifier.. Ceux qui sont morts sont morts. Qu'ils laissent, donc tranquilles les vivants !

Que la mort des quatre victimes soit légère à, ceux qui l'ordonnèrent à ceux aussi qui, contre toute évidence, veulent que la mémoire de ces hommes gardent la flétrissure de la lâcheté.

Mais les anciens combattants, et l'opinion publique éclairée par eux, savent exactement ce que signifie cette fin de non recevoir. Ils savent bien que si l'accusation, portée contre les quatre caporaux, était débattue au grand jour, elle ferait surgir des responsabilités qui se cachent, des fautes que les auteurs ont voulu se faire pardonner en chargeant ceux qui ne pouvaient, se défendre.

1915 / Le temps où on « grignotait » les boches ! Le temps des attaques folles et des massacres inutiles !

Dites-nous : Avez-vous eu connaissance que ceux qui les ordonnèrent, ces massacres, par ignorance ou bêtise, ou pour se faire « mousser », aient jamais été appelés à rendre compte de leur faute, collés au poteau et fusillés ?

Et puis, il faudrait savoir aussi quels considérants ont présidé au choix des victimes ? Un instituteur comme Maupas, c'était, n'est-ce pas, un « intellectuel » ! Peut-être en a-t-il porté la peine.

Toutes les suppositions sont permises.

Et le silence gêné de l'autorité militaire, silence sans courage et sans dignité, les autorise toutes, en effet, y compris les pires.

Henri LAMY.

MAIS IL Y A PIRE, LA SUITE AU PROCHAIN NUMERO

| |

| UN GOÉLAND.

par Jean Claude PUGLISI,

|

- J'ai fait un rêve étrange !

Un bien étrange rêve qu'il me faut vous conter :

- C’était aujourd’hui...

Un grand goéland est venu sans un cri, pour tourner un moment au-dessus de ma tête.

- Par ce vilain jour de Novembre, le bel Oiseau blanc m’a semblé très harassé, comme au terme d'une longue et pénible randonnée.

- Le ciel d'orage et le vent déjà frais ne l'ont pas pour autant découragé, et, sans discontinuer, inlassablement il a poursuivi sa ronde majestueuse, sans même tenter de varier une seule fois de trajet.

- Il volait, volait doucement, tournait inlassablement toujours fier et altier, me fixant au passage de son regard jaune et singulier.

- Un moment, je me suis adossé au tronc rugueux du vieil Arbousier, qui, depuis toujours, calme et serein, gîte au fond de mon jardin.

- Puis, vers les nues attristées, j'ai relevé lentement la tête pour mieux le regarder et par la pensée, je lui ai demandé très gentiment ce qu'il me voulait ?

- Silencieux, il poursuivit quelque temps encore son manège gracieux, et puis, se rapprochant enfin de moi, le grand goéland pencha sa belle tête, pour me dire dans un murmure mille et une choses que rien que pour moi je ne puis garder.

- Surtout aujourd’hui, en ce jour de fête de tous les Saints du ciel.

- Il planait à présent presque à me toucher.

Peut-être que sur ma joue, voulait-il transmettre par le bout de son aile, une caresse douce et lointaine,

Mais aussi, un affectueux baiser de quelque au-delà apporté ! ?

- Il ne m'en a rien dit !

Mais moi, je crois bien l'avoir compris.

- Enfin, c'est alors qu'il me souffla dans le creux de l’oreille,

Que, par-dessus la mer, il venait d’entreprendre un long et rude voyage, pour venir me colporter quelques nouvelles d'une terre lointaine : celle-là même - me dit-il - qui s'étend du côté de là-bas, vers le Sud, sur certain rivage de Barbarie.

- Je ne sais pas pourquoi, il évoqua d'abord Cyprien de Carthage, et puis, sur le Corail, se mit à discourir.

Pensait-il peut-être ? que le Saint-homme m'était étranger, et que du Corail tout j'ignorais !

- Mais comment ! ? lui dis-je.

Ne pas connaître celui qui dans sa grande bonté, fût un temps notre Saint-protecteur, et ignorer d'une Méditerranée Calloise cet éclat familier de l'or rouge qui longtemps fût, le sang merveilleux de notre peuple et le symbole éclatant de notre chère Cité ! ?

- Il planait le grand goéland et planait encore en glissant lestement dans les airs,

Avec un bruissement d'ailes qui me paru d'une infinie douceur.

C'est alors que je compris d'où il venait !

- Cyprien de Carthage ! ?

- C'était aussi Cyprien de La CALLE !

Et le plus beau du Corail ne pouvait bien prospérer,

Que dans les mystérieux abysses par les Dieux du Bastion habités !

- Bel Oiseau de la mer, maintenant je le sais !

Comme Cyprien et le Corail, mais aussi, comme nous autres, tu es de là-bas !

Tu es de La CALLE de France notre patrie bien-aimée !

- Alors je t'en prie, Goéland de mon cœur, racontes-moi ! ?

En ce jour de mélancolie, les nouvelles que pour nous on a pu te confier.

- Que vas-tu me dire ! ?

Bel oiseau voyageur et que m'apportes-tu sous ton beau plumage ! ?

Un message ! ? De joie ou de tristesse .

Un cri d'espérance ! ? Ou de désespoir.

- Impassible, il avait repris un peu de hauteur et de nouveau, inlassablement, il poursuivit sa ronde en petits cercles réguliers sans jamais se presser, mais si prés, si prés de mon front, que je n'avais aucun mal à l'écouter.

- Alors, il m'avoua être venu jusqu'à moi, pour me dire que là-bas, quelque part vers le sud, même, si tristes et abandonnés que sont les lieux, ceux qui reposent pour l'éternité, nous adressent toutes leurs caresses et leurs plus affectueux baisers.

- En ces jours de Novembre, me dit-il, ils vous font savoir combien leurs âmes se sont rafraîchies, depuis que vers eux s'en vont toutes vos pensées.

- Tous les ans, pendant la Sainte Messe du Père Louis Géraud, ils savent maintenant que ce jour-là et par la grâce de Dieu, ils pourront ressusciter et communier l'espace d'un moment, avec ceux qui ne les ont pas oublié, et qui, aujourd'hui encore, dignement les honorent une larme dans les yeux.

Vous ne pouviez pas leurs faire si grande joie ! Ajouta-t-il en battant de ses ailes. Eux, qui sont invisibles pour les humains,

Sachez-bien, qu'ils sont toujours là prés de vous, pour protéger vos pas et vous entourer de tout leur amour.

- Ces profonds sentiments venus de l'au-delà, que venait de me transmettre le grand Goéland, pas même un seul instant ne m'ont surpris.

Mais ! ô combien, en ce jour triste et froid, de mon cœur toutes les fibres, ont dû vibrer de ce céleste bonheur, que seuls, peuvent prétendre les bienheureux.

- Et puis, je me suis aperçu, que l'oiseau fabuleux, continuait doucement à monter vers le ciel, en tournoyant au-dessus de ma tête.

- Un moment, je crûs que son discours était terminé, mais, il me fixa alors de son œil jaune et perçant, pour me dire de ceux qui ne sont plus, quelques ultimes recommandations :

« Gardez entre-vous cette fraternité Calloise qui vous va si bien, et sans laquelle, vous risquez de perdre à tout jamais, les plus belles fleurs du passé ! »

« Ne vous faites jamais de la peine, car le chagrin que vous causerez à l'un des vôtres, c'est à nous que vous le ferez ! »

« N'oubliez jamais les temps d'autrefois et surtout, les racines, qui dés le premier jour de votre existence, vous ont nourris de leur sève généreuse ! »

« Surtout, si vous voulez que votre avenir soit radieux et plein de promesses, dites-vous bien, enfants de La CALLE, que pour bien grandir et affronter l'avenir en toute sérénité, un arbre se doit de posséder de bonnes et solides racines ! »

« Soyez nostalgiques, sans limites et tant que vous pouvez : pour des racines, il n'y a pas meilleur terreau et l'arbre que vous êtes, ne pourra que mieux s'en porter ! »

« Ils vous disent surtout et pour finir ! » Cria le Goéland, qui, à présent, volait bien haut, presque dans les nuages :

« n'oubliez jamais les préceptes de vos ancêtres et faites de votre existence de tous les jours, cette remarquable réflexion léguée dans la Divine Comédie, par l'illustre

Signore Dante ALIGHIERI :

" fatti non foste vivere come bruti, ma, per seguire vertute i conoscenza ."

( " Vous n'avez pas été faits pour vivre comme des brutes, mais, pour suivre vertu et connaissance." )

VERTU et CONNAISSANCE ! ?

« Parfaitement ! » hurla-t-il.

« Même si l'on vous dit, que les temps ont changé ! ? »

« - Poursuivez sans relâche, les belles et anciennes traditions familiales de nos aïeux, car, depuis longtemps, leurs preuves ne sont plus à faire ! »

« Veillez scrupuleusement, à préserver jusque dans sa plus petite parcelle, l'honneur sacré de la famille ! »

« Soyez respectueux de tous et surtout des vôtres ! »

- Je ne l'entendais presque plus, tellement haut dans le ciel était l'oiseau, mais, une dernière fois, il claironna de toutes ses forces :

" ils vous disent d'honorer par-dessus tout, vos pères et mères ! "

Sur ces dernières recommandations, du Sud, il pris alors la direction...

- C'est en vain que je lui criais de revenir et de rester prés de moi, telle, la Divine Colombe, que parfois fait planer, l'Esprit saint sur les cœurs affligés.

- Mais, retournant pour la dernière fois sa belle tête, son regard jaune étincelant me dit sa tristesse, de retourner là-bas vers sa terre lointaine :

- Ici, sur cette terre étrangère, ajouta-t-il, je ne pourrais jamais cohabiter avec mes semblables, qui, je l'ai bien vu au passage, préfèrent pour bâtir leurs nids et pondre leurs œufs, la platitude du toit des humains, aux rochers majestueux de la mer.

- Sans compter, ajouta-t-il, que, sans hauts- le cœur, ils hantent maintenant la puanteur des dépotoirs, pour se délecter des immondices les plus écœurants !

- Non ! Même si les temps ont changé !…

- C'est vrai goéland ! messager de nos cœurs, ta place est ailleurs !

- En ces temps de Toussaint si jusqu'à moi tu es venu, ce ne fût que pour te faire l'écho d'un message d'outre-tombe : celui qui répond aux questions que depuis longtemps, je ne cesse de me poser.

- Le grand Oiseau blanc avait-t-il compris, que, même paré du plus enjôleur des ses sourires, l'exil reste toujours une bête cruelle ! ?

- Adieu goéland, Phœnix de notre cher Bastion, surtout, dis-leurs bien, de venir souvent nous visiter dans les rêves pour parler avec nous.

- Rêver ! ?

- C'est la seule grâce, que Dieu dans sa grande bonté, a bien voulu concéder au genre humain !

- Sur cette terre d'exil, c'est tout ce qui nous reste de là-bas : rêver... rêver encore...

Et toujours rêver !…

Pensif, tout prés de mon arbousier, je restais là encore un moment.

Mais comme c'est étrange !

Au cours de ce singulier conciliabule, le vieil arbre n'avait pas dit mot, et, comme moi, il me paru alors très absorbé par d'obsédantes pensées.

- En vérité, je me suis bien gardé de l'interroger : il y a parfois dans l'existence, des silences qu'il vaut mieux respecter !

- Aurais-je rêvé ! ?

Je ne me suis même pas posé une fois seulement la question.

Car, quelquefois, ce n'est que dans les rêves, que l'on peut dialoguer avec les spectres du passé.

- C'est le seul moyen que le bon Dieu nous a donné !

- Un vent très fort s'était alors levé, et, je percevais, les fracas de la vague sur les noirs rochers de la presqu’île de Giens, et puis, à grosses gouttes, soudain, le ciel s'est mis à pleurer.

- J'observais avec curiosité, ô ! combien le bruit des éléments, était différent sur cette terre d'exil, un peu comme les us et coutumes d'un pays étranger,

Qui, sieds si mal à tous ceux qui d'aventure seraient tentés de renier un instant leurs racines, et ainsi, de voir avant l'heure, leur arbre lamentablement crever !

- Adieu bel oiseau blanc !

Merci du message que tu m'as apporté. Je le transmettrai à tous ceux de chez nous, qui auront peut-être un jour l’envie de méditer sur la Divine Comédie du Signore DANTE :

" Fatti non foste vivere come bruti, ma, per seguire Vertute i Conoscenza."

Docteur Jean-Claude PUGLISI,

de La Calle de France -

Paroisse de Saint Cyprien de Carthage

- le Mercredi 20/10/99.

- Par un jour triste et froid et infiniment Nostalgique.

|

|

|

QUAND LES POULES A Z’ONT DES DENTS !

Envoyé par M. Georges Barbara

|

Tchitche qui ne sais pas quoi faire de sa journée, va voir un matin son copain Titin qui est menuisier à Joanonville.

- » Salut Titin, toi au moins t’ya pas le temps de t’la couler douce grace à Dieu a’c tout le travail que t’ya en ce moment je ‘ois!

- » Aller le’oila de bon matin, encore lui le porte Chcoumoune. Areusement qu’à chaque fois j’te fais les cornes aussinon ma munus’rie ya longtemps qu’avec tes yeux secs elle t’aurait fait les toiles d’araignée !

- » T’les a bien à l’envers ce matin toi, et moi que comme un tchoutche j’te passais juste pour te donner des nouvelles d’en ville que toi tu descends même plus au café de Gestoni boire l’anisette. T’sur la placette de Diane la Sécheresse, laisse que le monde y me demande où t’y’es, ça qu’y t’es arrivé ? Et aussi pour le romerciment, ô Frade toi tu t’le prends de haut ! Ca c’est des Cats !

-« Aller mets encore ta tournée va z’y, te vas me sortir quoi main’nan ?

- » Non o frade écoute moi un peu Titin. Tu t’arrappelles de Tonin le fils du maltais monsieur Schembri qui te tient l’épicerie dans le passage Sens Olive ?

- » Ouais et ben ? Il est mort ?

- » Et non il est pas mort… Avec toi tout le monde y l’est mort. Mais hier au soir comme y’avait plein du monde t’sur les quais à cause que le bateau « la Ville d’Alger » y te rentrait dans le port, je suis été te faire un tour, comme j’avais le temps, pour ‘oir qui je connais dans tout ce monde qu’y te venait pour les vacances ? Et qui je te ‘oi qu’y te débarque, dio madonne j’en croyais pas mes yeux, …. à peine que je t’lai roconnu,... et ben c’était ce galant homme de Tonin. Sapé à mort que t’yaurais dit qu’y te venait de faire un Ol d’Upe dans la vitrine de chez Laussat au Reveil du Lion !

Moi j’savais qu’il était parti travailler en France mais jamais je pensais qu’y t’avait pu te réussir vite comme çà ? Et fallait ‘oir t’yaurais dit adebon Tonton Christobal qu’y l’est de retour !

- » Zotch ! Il était partit en France pour travailler ? C’est çà qu’te me dis ? Aller va va delà, lui ce gougoutse qu’y l’etait du lever au coucher du soleil au Maxéville le café d’en bas du cours, quand y l’était ici ? Alors elle est belle celle-là ! Te me laisses Axe o frade.

- »Parce que si t’aurais vu çà Titin, t’sur la tombe de mes morts entention les yeux, y l’avait plus assez des doigts pour te mettre les bagues en or dessur. Manque un peu si il aurait pu y t’en aurait mis aux doigt des pieds. De ‘oir çà, diocane je me suis mangé le sang !

- » Et ben tant mieux si y’a un de nous qu’y réussit de temps en temps, nous autres on jette tellement le noir ici du matin au soir pour trois fois rien !

- » Yavait diocane toute sa famille et y l’en manquait pas un bien sur, tous y z"étaient venus pour le ‘oir, mais y’avait aussi Gino tu sais celui que c’était son copain et qu’y l’avait fait d’ la prison pour la fauche qu’y t’avait fait à chez Feloux le bijoutier ?

- » A oui un beau numéro çui’la la aussi, tiens .

- » Et ben agas bien ça que je vas te dire. A un moment, moi j’ai posé la question à Gino, pas que je suis curieux Dieu m’en preserve, mais juste pour sa’oir ça que Tonin y te faisait en France, et ben tu sais ça qu’y m’a repondu ? Y m’a répondu que Tonin y l’avait à Marseille des poules pondeuses et qu’y vivait bien avec çà !!

- » Te me dis des poules pondeuses c’est çà. ?

- »Et ben oui, comme Monsieur Beguin çuila qui te fait les poulets de Brest à l’Alelik !

Enfin comme un Agriculteur tu ‘ois ?

- »Aouah ? Mais madonne ô Tchitche nous deux on s’est connus tout p’tits au quartier de la cité Bona et je sais que t’yes pas tombé du pont d’la tranchée t’sur la tête, et que tu manques pas de l’enstruction aussi, t’yétais le seul de la bande qu’y l’a eu le cerfiticat d’étude ? Non ? Mais ça qu’je crois c’est que t’yas du freiner en 1940 ô Frade. Pour que te mélanges main’nan agriculteur et Chikeur alors là adebon te tombes dans mon estime.

- » Atso, alors tu te crois que j’ sais pas comment c’est une poule moi ?

- » Tchitche, je vas te dire une chose que tu sais pas….Les poules de ton Tonin o frade, et ben elles te portent des culottes ‘ac la dentelle et des talons à z’aiguilles ! Et comme on dit à la place d’Armes, ton ami et ben c’est un type du milleu. Un chickeur voila t’as compris ?

- » Non, alors là scuse moi, les aiguilles, le millieu,…. Que dalle, j’ai rien compris. Mais ça que je sais, si ça qu’tu dis c’est vrai, j’va aller te trouver le Gino pour lui en chanter quatre. Ah pour mentir y l’est bon, et me faire envaler des sonnettes que c’est pas des poules, à moi que je suis pas tombé ‘ac la pluie de l’ année darnière, Aller Tonin je me taille, que je dois rendre service à ma mère pourquoi je vais l’amener à la poste. A doit retirer quelques sous t’sur son livret, pour que moi je m’achete un peu du linge pour l’été! Aller à un de ces quatres Oualio !

- » Vas y o Frade mais entention main’nan te sais que les poules de Titin a z’ont des dents !

Août 2022 Georges Barbara

|

|

Algérie catholique N°8, 1936

Bibliothéque Gallica

|

Les Vestiges du Christianisme antique

dans le Département d'Alger

Malgré l'obscurité qui enveloppe les premiers temps du christianisme africain, on peut supposer, avec la plus grande vraisemblance, que deux points de la côte africaine ont été évangélisés les premiers : Carthage et Césarée, l'actuelle Cherchell. Ports actifs, tous les deux largement ouverts aux influences orientales, ils ont accueilli, dans le cours du deuxième siècle sans doute, les premiers adeptes de la foi nouvelle.

Pour Carthage, les renseignements archéologiques et historiques sont assez nombreux et concordants.

Pour Césarée et pour la province de Maurétanie Césarienne dont elle était la capitale, les débuts du christianisme sont moins connus. Le document le plus anciennement daté de la région est une épitaphe de Tipasa : elle fait mention d'une chrétienne, Rasinia Secunda, morte le 17 octobre 238.

Une autre inscription de Cherchell est plus intéressante encore. Elle rappelle, en six vers, la donation faite à l'Eglise de Césarée par un personnage de rang sénatorial, Marcus Antonius Julius Severianus, d'un terrain destiné à servir de cimetière à la communauté chrétienne. L'inscription faite par un certain Evelpius est d'ailleurs très postérieure à la donation. Que dit-elle ?

« Un adorateur du Verbe a donné l'area (l'enclos) pour les sépultures et a construit la cella (la chapelle) entièrement à ses frais. A la Sainte Eglise, il a laissé ce monument. Salut, mes frères au cœur simple et pur. Moi, Evelpius, je vous salue au nom du Saint-Esprit.»

On a de fortes raisons de penser qu'il s'agit là du martyr Severianus qui fut brûlé vif à Césarée avec sa femme Aquila, un 23 janvier, sous le règne de Valérien ou peut-être de Septime-Sévère. La donation remonterait donc à la première moitié du Il° siècle.

D'ailleurs la présence sur des sculptures chrétiennes de l'ancre, symbole de l'espoir du salut, à côté de l'olivier et de la colombe, la colombe de l'arche, est un indice de plus en faveur de l'antiquité du christianisme à Cherchell.

De la Capitale et des ports, la religion nouvelle a pénétré dans la province. Mais à la différence de la Numidie qui s'étendait loin vers le Sud au-delà même de l'Aurès, la Maurétanie Césarienne offre l'aspect d'une bande assez étroite de territoire, allongée parallèlement au rivage de la mer et qui va en se rétrécissant de plus en plus vers l'Ouest. A l'Ouest d'Alger la Romanisation n'a guère dépassé, vers l'intérieur, les limites du Tell.

Aussi dans le département d'Alger, est-ce le long de la côte et dans les ports que les plus beaux vestiges de l'antiquité chrétienne ont été retrouvés.

Il faut faire cependant une exception pour la vallée du Chélif. Voie de passage très fréquentée à travers la province, de bonne heure elle a été peuplée de villes florissantes. L'une d'elles, Castellum Tingitanum, la moderne Orléansville, possède les vestiges d'une basilique construite en 324 : la plus ancienne église chrétienne authentiquement et explicitement datée.

Les admirables mosaïques qui en recouvraient le sol, l’inscription commémorant la construction de la basilique, l’épitaphe de l'évêque Reparatus, inhume dans l'église en 475, un siècle et demi après sa construction, tous ces vénérables témoins d'un christianisme à son apogée ont été pieusement restaurés et placés dans la nouvelle Eglise d'Orléansville.

Ils nous prouvent que peu de temps après la fin des persécutions, douze ans à peine après ce que l'on appelle communément « la paix de l'Eglise », sous le règne de l'Empereur Constantin, la communauté chrétienne de Castellum Tingitanum était assez florissante et assez riche pour construire un édifice de vastes dimensions et pour l'orner de mosaïques dont l'intérêt religieux et artistique a inspiré une belle étude, sur le point de paraître, de M. l'Abbé Vidal, Curé d'Orléansville.

Il faut aussi faire mention de la découverte assez récente d'un monastère, non loin de la frontière méridionale de la province. Il se trouve à Aïn-Tamda, entre Rapidum, l'actuel Masqueray et le centre de Stéphane-Gsell, sur !a route qui menait d'Aumale à Berrouaghia, d'Auzia à Tanaramusa Castra.

A côté d'une église de petites dimensions, s'étendait un bâtiment rectangulaire de 60 mètres de long sur 30 de large. L'unique entrée de l'édifice était percée dans le mur Est. Un couloir conduisait dans une grande cour, autour de laquelle s'ouvraient de grandes pièces de longueur variable, mais large de 4 m. 50.

Plutôt que de cellules, il s'agit de dortoirs M. Seston, l'auteur de la découverte, dans un article des Mélanges de l'Ecole de Rome de 1936, compare cet édifice aux monastères retrouvés en Syrie. Il est, en tout cas, à rapprocher de ceux de Timgad et de Tébessa, dont il est loin cependant d'égaler l'importance.

Après cette courte incursion vers le Sud de la province, il nous faut revenir sur le littoral où nous trouverons des monuments dignes de retenir notre attention.

Dans la Capitale Césarée, sauf l'inscription de Severianus, que nous avons mentionnée plus haut, et quelques épitaphes chrétiennes, il reste peu de vestiges chrétiens. Le fait est dû à la superposition des deux villes, la moderne et l'antique, qui rend les fouilles extrêmement délicates. Il est juste cependant de rappeler la belle mosaïque placée dans le chœur de l'église actuelle : elle représente deux paons encadrant un grand vase eucharistique d'où s'échappent les rameaux d'une vigne touffue et chargée de grappes.

Sans la mémoire des Martyrs Marcienne et Arcadius, la communauté de Césarée n'aurait laissé à l'histoire que le récit de la défaite infligée en 418 à l'évêque donatiste Emeritus par le fougueux apôtre de l'Unité, Saint Augustin.

Si l'histoire à Césarée est plus riche que l'archéologie, il n'en est pas de même à Tipasa. Ici les deux sciences rivalisent, ou, pour mieux dire, collaborent étroitement. Si l'histoire à Césarée est plus riche que l'archéologie, il n'en est pas de même à Tipasa. Ici les deux sciences rivalisent, ou, pour mieux dire, collaborent étroitement.

Le récit de la mort de la petite sainte Salsa, retrouvé sur un manuscrit de la Bibliothèque Nationale, a permis d'identifier la basilique élevée en l'honneur de la martyre par les fidèles de Tipasa.

Des fouilles commencées par le regretté Stéphane Gsell il y a plus de quarante ans et poursuivies par les Monuments Historiques de l'Algérie sous la direction actuelle de M. Christofle, ont mis au jour, non seulement l'emplacement du tombeau de la Sainte, mais, autour de l'église, une nécropole chrétienne admirablement conservée.

Le sanctuaire se dresse sur une colline, en dehors de l'enceinte de la ville, du côté de l'Est. Plusieurs fois remanié, il se présente sous l'aspect d'une église à trois nefs, précédée d'un vestibule à portique. Des tribunes surmontaient les nefs latérales. Au centre de la nef principale, en avant de l'autel, les restes de Sainte Salsa reposaient dans un sarcophage en marbre qui fut brutalement mis en pièces et dont les fragments ont été recueillis. Autour du sarcophage une mosaïque du cinquième siècle portait une inscription en vers : « Ces dons que vous voyez, au lieu où brille le Saint Autel, sont dus aux soins, sont l'œuvre de Potentius qui se réjouit d'accomplir la tâche à lui confiée. C'est ici que repose la martyre Salsa, toujours plus douce que le nectar, qui a mérité d'habiter toujours au ciel, en pleine béatitude. Heureuse d'accorder au pieux Potentius une faveur qui puisse le récompenser de sa peine, elle rendra témoignage de son mérite dans le royaume des cieux. »

En avant de cette mosaïque, se dressait un massif en maçonnerie, retrouvé en partie et qui devait supporter le sarcophage de la martyre. Autour régnait une balustrade dont des fragments gisaient encore sur le sol. Elle était en pierre et ajourée. Les fragments conservés composent un chrisme accosté de l’X et de l'Y.

Que sont devenues les reliques que renfermait le tombeau ? La tradition veut qu'à l'époque vandale, en 484, sous le règne de Hunéric, les Tipasiens, plutôt que de se convertir à la religion des envahisseurs, à l'arianisme, s'embarquèrent en masse pour l'Espagne avec laquelle leur port entretenait certainement des relations commerciales. C'est sans doute de cette époque que date la dévotion à Sainte Salsa qui fleurit en Espagne, dans la région de Tolède. Les quelques habitants qui n'avaient pu s'enfuir furent condamnés, à cause de leur persévérance dans leur foi, à avoir la langue et la main droite coupées. Victor de Vite raconte qu'ils continuèrent néanmoins à parler. C'est sur le récit de ce miracle que se clôt l'histoire de Tipasa chrétienne.

L'archéologie confirme que vers le VIe siècle la ville connut une décadence profonde. Ses remparts furent démantelés et, en ce qui concerne la basilique de Sainte Salsa, une chapelle de construction grossière fut élevée au cœur même de l'ancienne église qui avait sans doute beaucoup souffert de la fureur des hérétiques. Cette persévérance à maintenir un sanctuaire même au milieu des ruines, non moins que les documents fournis par la fouille, tout confirme que la basilique a été élevée en l'honneur de Sainte Salsa et que son corps dut y reposer. Peut-être la famille, encore païenne, de la Sainte avait-elle dans le cimetière préexistant une sépulture de famille dont il ne resterait que la pierre ornée d'une épitaphe païenne qui, chose curieuse, a été retrouvée au centre de l'église.

Autour du sanctuaire, selon l'usage, des constructions s'élevèrent. L'une d'elles, vers le Sud, renfermait une chapelle et de nombreux sarcophages. Sa destination était-elle funéraire à l'origine ?

Autour du sanctuaire, selon l'usage, des constructions s'élevèrent. L'une d'elles, vers le Sud, renfermait une chapelle et de nombreux sarcophages. Sa destination était-elle funéraire à l'origine ?

L'absence de toute inscription empêche de l'identifier à coup sûr.

Bientôt au pied des murs de la basilique se serrèrent les tombes des fidèles qui désiraient reposer le plus près possible de la Sainte afin de jouir de sa protection céleste. Il s'est passé ici quelque chose de semblable à ce que l'on voit dans les Catacombes de Rome, une accumulation de sépultures auprès de tombeaux particulièrement vénérés.

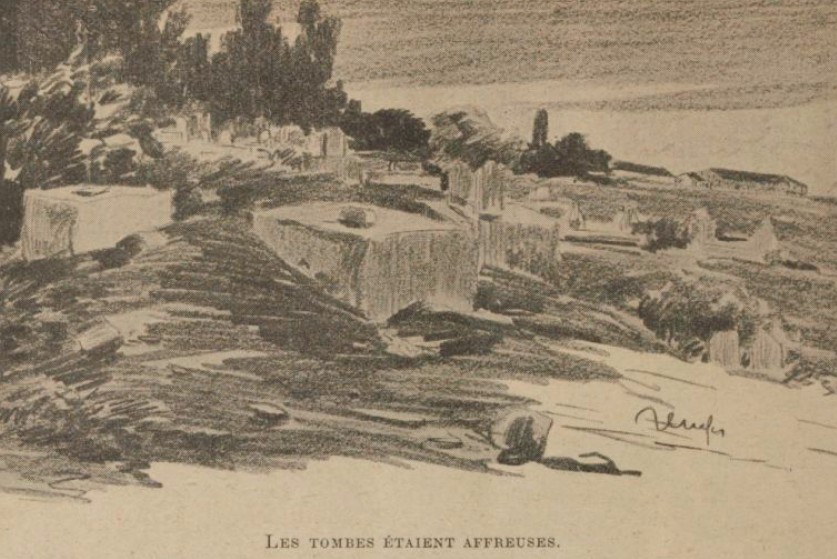

Le cimetière de la colline de Sainte Salsa, presque entièrement dégagé à l'heure actuelle, est un des lieux les plus évocateurs du christianisme antique. Les sarcophages de pierre se pressent, se chevauchent, s'accumulent sur deux ou trois rangs.

Beaucoup d'entre eux n'ont jamais été ouverts. Ils sont encore scellés au plomb comme au jour lointain des funérailles. Ils renferment le squelette du défunt que l'on y a couché, enveloppé dans un linceul, sur un lit de chaux, sans objets, sans bijoux, à la différence des tombes païennes.

On est frappé du caractère anonyme de ces tombes. Bien peu portent un nom. Mais cela tient peut-être à ce que, tracées sur de fragiles mosaïques, beaucoup d'épitaphes ont disparu au cours des siècles. Celles qui subsistent sont très significatives. A côté de la mensa ou table de repas funéraire qui mentionne la mémoire d'Avianius et de Bavaria, sa fille sans doute, car elle recouvrait un squelette d'homme et un squelette d'enfant, couchés côte à côte, on trouve une épitaphe en vers grecs où est déploré le sort funeste de Maxima, femme originaire de Tripoli de Syrie, qui est morte loin de sa terre natale à l'âge de trente ans. Une autre inscription est celle de Verus Icositanus, Verus l'algérois, mais qui portait aussi un surnom : l'homme de Iomnium, aujourd'hui Tigzirt. Etait-ce un Kabyle d'origine ? Januarius, négociant des environs de Biskra, a été enseveli là par son fils. Une, enfin, est très émouvante dans sa brièveté : « Una Italorum » une femme du groupe des Italiens. S'agit-il d'un pèlerinage ?

On a l'impression, en effet, que ce sanctuaire, où des miracles s'étaient produits, a connu pendant des siècles une vénération particulière.

Le champ de repos qui l'entourait a dû, bien des fois, accueillir des étrangers venus de fort loin pour invoquer la Sainte. Et certaines de ces tombes, à leur tour, ont reçu des marques spéciales de respect et d'honneur.

Au Nord de l'église, du côté de la mer, à une petite distance d'une porte latérale de la basilique, une tombe a été recouverte d'un massif de maçonnerie semi-circulaire comme ceux qui servaient de table dans les salles à manger des Anciens. Les convives s'y allongeaient sur le côté et appuyés sur le coude gauche, ils puisaient de la main droite dans les plats déposés au centre du massif. Cette partie là, en général, était recouverte d'une mosaïque portant le nom du défunt qui reposait au-dessous. Tel était le cas pour la tombe d'Avianius dont nous avons parlé plus haut. Bien que la mosaïque ait ici disparu, la table funéraire est parfaitement conservée. Elle était enfermée dans une salle quadrangulaire, aux murs percés de nombreuses fenêtres, destinées autant à donner du jour à l'intérieur qu'à permettre aux gens du dehors de contempler le tombeau. On dut y célébrer aux dates anniversaires du défunt les repas funéraires, les agapes, dont la coutume profondément ancrée dans les mœurs indigènes a si longtemps persisté en Afrique et n'a guère disparu qu'à l'époque de Saint-Augustin.

Une pierre, retrouvée près de la mensa, porte gravé en grandes lettres le mot grec qui signifie « poisson ».

Le poisson, symbole à la fois des fidèles du Christ et du Christ lui-même, puisque les lettres grecques qui forment son nom sont les premières lettres de chacun des mots suivants : Jésus-Christ, fils de Dieu, Sauveur. »

Certains détails des tombes laissent entrevoir d'autres rites funéraires. Plusieurs sarcophages ont leur couvercle creusé vers la tête d'espèces de coupes. Elles devaient contenir de petits récipients où l'on déposait soit des fleurs, soit de menues offrandes de parfum. De petits morceaux de charbon retrouvés dans l'une d'elles peuvent laisser supposer qu'on y brûlait de l'encens.

Deux ou trois tombeaux, d'ailleurs groupés, présentent la particularité suivante : la maçonnerie en forme de caisson semi-cylindrique qui les recouvre, renferme un tuyau en terre cuite ou une amphore sans fond. Il y a là comme une communication établie avec l'intérieur de la tombe et permettant de faire parvenir des offrandes au défunt qui est censé résider dans le tombeau. Avec la coutume des repas funéraires, ces usages sont des résidus du paganisme que l'Eglise a eu beaucoup de mal à faire disparaître.

Peu de détails dénotent un souci d'art : les rares sculptures que l'on rencontre ont une signification symbolique : chrisme avec l’X et l'Y), dauphins et poissons. Une scène à plusieurs personnages, plutôt gravée que sculptée au flanc d'un sarcophage reste assez énigmatique : un taureau a lancé en l'air d'un vigoureux coup de corne, un homme qui retombe la tête en bas, en même temps qu'il foule aux pieds un homme renversé. Derrière l'animal deux hommes armés de lances contemplent la scène et sur une banderole sont écrits ces mots : « Du bonheur pour les Annii.».

Une feuille de lierre, porte-bonheur fréquent chez les païens, est représentée auprès du taureau.

Si vraiment la scène est chrétienne, si le sarcophage n'a pas été réutilisé, on peut songer à une scène de martyre et y voir deux chrétiens livrés aux bêtes.

Un sarcophage proche de la grande mensa est orné d'une inscription : « Utere felix ». Sois heureux en t'en servant !

Le sarcophage voisin de celui-ci était recouvert d'une mosaïque déposée maintenant au petit musée de Tipasa. On y voit, maladroitement figurés, Daniel dans la fosse aux lions, et à côté de personnages qui semblent en prières, Noé, dans l'arche représentée comme un coffre ouvert, accueillant la colombe qui porte dans son bec le rameau d'olivier. Cette œuvre curieuse nous fournit un échantillon de ce que l'on pouvait voir sur les tombes dans leur état primitif.

Quelque soit son état actuel, la nécropole de Tipasa, par le nombre, par la variété des tombes, par leurs détails peut rivaliser d'intérêt avec les plus beaux vestiges que nous ait légués le christianisme antique.

Il est certain que l'existence à Tipasa d'un foyer ardent de vie chrétienne et orthodoxe fut pour beaucoup dans la résistance que la ville opposa victorieusement aux assauts de Firmus, prince maure allié aux donatistes. Elle fut plus heureuse en cela que Cherchell qui fut prise et saccagée en 372.

Il est d'ailleurs d'autres vestiges de la foi vivace des Tipasiens. Sur le cap qui fait suite vers l'Ouest au promontoire que surmonte le Capitole, en un point qui s'appelle en arabe Ras-el-Knissa, le Cap de l'Eglise, on voit les vestiges d'un vaste édifice.

C'est une basilique qui mesure 52 mètres de long sur 42 de large. Elle comprenait neuf nefs. Avec ses travées relativement étroites, sa forêt de colonnes elle devait assez bien offrir à l'intérieur l'aspect que présente une mosquée. Le sol de la nef principale était recouvert d'une mosaïque qui mesurait environ 700 mètres carrés, mais dont il ne reste que des débris. L'entrée était précédée d'un portique qui s'ouvrait sur le rempart de la ville.

Ce devait être l'église principale, la cathédrale de Tipasa, car auprès d'elle on voit les restes assez complets d'un baptistère. Il comprenait des thermes où les néophytes purifiaient leur corps avant le Sacrement, puis la cuve baptismale où ils descendaient recevoir le baptême par immersion, et une chapelle où avait lieu la Confirmation. Des mosaïques qui ornaient le vestibule du baptistère, deux sont au Musée d'Alger. L'une d'elles, en vers, invite ceux qui veulent acquérir la vraie science de la vie à venir se laver dans l'eau du baptême, don céleste.

L'autre représente des oiseaux, des fruits et des poissons.

L'ensemble de ces édifices date sans doute du IVe siècle. C'est ici que sous le règne de l'Empereur Julien, vers 341, eut lieu une bagarre entre catholiques et donatistes. L'ampoule contenant l'huile sainte fut jetée sur les rochers du rivage par une fenêtre de l'église. Celle-ci, en effet, surplombe la falaise et son abside s'est en partie effondrée dans la mer.

Faisant pendant à la basilique de Sainte Salsa, s'élevait au milieu du cimetière de l'Ouest, à quelques centaines de mètres du rempart, la chapelle de l'évêque Alexandre. Il en reste peu de chose. La plupart des mosaïques qui l'ornaient sont au Musée d'Alger.

Celle qui est placée dans la cour du Musée représente sept rangées de poissons. Les autres portent des inscriptions. C'est grâce à elles que nous connaissons le nom de l'évêque qui a fait construire la chapelle : « Ce monument illustré et admiré, ces toits éclatants, ces autels que tu vois, ne sont pas l'œuvre des grands de la terre. La gloire de ce grand fait s'attache à travers les siècles au nom de l'évêque Alexandre. La renommée montre ses travaux honorables et l'on se réjouit d'avoir placé dans une belle demeure les justes des générations précédentes.

Eux qui, endormis depuis longtemps, étaient peu à peu soustraits aux regards, brillent maintenant en pleine lumière, portés par un autel digne d'eux, et se réjouissent de voir fleurir la couronne formée par leur réunion, œuvre accomplie par la sagesse d'un vénérable gardien. De tous côtés, désireuse de voir, la foule chrétienne accourt en une seule masse, heureuse de dire les louanges de Dieu, et de toucher de ses pieds le seuil sacré. Tout entière, chantant des hymnes, elle se réjouit de tendre les mains pour recevoir la communion. »

Neuf tombes étaient disposées côte à côte sur une sorte d'estrade. L'autel devait se trouver au-dessus. Dans une abside, en face de l'autel, Alexandre a été inhumé, et l'on a retrouvé son épitaphe : « Alexandre, né pour l'observation des lois et pour les autels, appelé aux honneurs dans l'église catholique, gardien de la pureté, consacré à la charité et à la paix, par l'enseignement duquel fleurit l'innombrable peuple de Tipasa, ami des pauvres, dévoué à toute aumône, qui jamais n'a manqué de faire œuvre pieuse, a son âme au Paradis. Son corps repose en paix, attendant la résurrection et sa couronne future dans le Christ, pour devenir compagnon des Saints dans la demeure du royaume céleste. »

Ces inscriptions étaient connues depuis assez longtemps lorsque les archéologues eurent la surprise de découvrir les mêmes textes appliqués avec de légères variantes à un évêque de Djemila, l'évêque Cresconius. Il faut donc admettre qu'ils proviennent d'un même modèle, un recueil d'épitaphes et des dédicaces en vers qui circulait à travers le monde chrétien.

On y retrouve, semble-t-il, comme un écho des inscriptions en vers par lesquelles à Rome le Pape Saint Damase dans la deuxième moitié du IVe siècle, célébrait les mérites des martyrs.

Une brève inscription en quelques lignes énonce le double précepte qui résume la loi évangélique : l'amour de Dieu qui porte à souhaiter le martyre, et l'amour du prochain qui commande de faire l'aumône selon ses moyens.

D'autres fidèles que les dix évêques de Tipasa furent enterrés dans la chapelle d'Alexandre. Une table d'agapes y a été construite qui, lorsque les repas funéraires eurent été interdits dans les églises, a été transformée en tombe pour un enfant d'origine germanique, peut-être un Vandale, du nom d'Ostaric.

On ne peut quitter Tipasa sans jeter les yeux sur les pièces archéologiques conservées dans le Parc Trémaux. Deux beaux sarcophages chrétiens attirent les regards. L'un, surtout, qui représente le Bon Pasteur portant la brebis égarée sur ses épaules. Aux extrémités de la cuve, deux lions dévorent des gazelles : motif ornemental ou de signification symbolique ? L'interprétation symbolique est nécessaire à coup sûr pour comprendre le second. Il est malheureusement mutilé, mais on y reconnaît encore le Christ enseignant, au centre.

De part et d'autre se déroule le cycle des saisons.

Le Printemps avec une branche fleurie et une corbeille, l'Eté avec une gerbe d'épis et une faucille, l'Automne portant une grappe de raisin vers laquelle rampe un lézard, l'Hiver, emmitouflé, portant une houe et deux canards sauvages.

A l'extrémité de droite, figure une scène mutilée où l'on croit voir soit Moïse faisant jaillir l'eau du rocher, soit le baptême du centurion Corneille.

Que signifie cette représentation du Christ entouré ainsi des saisons, sinon que Dieu préside à la marche du Temps et aux bienfaits que chaque moment de l'année apporte aux hommes ? Le motif était fréquent dans l'art païen : désormais le voici adopté par les chrétiens avec un sens apologétique.

Tel est cet ensemble chrétien de Tipasa. Tout concourt à lui donner un intérêt et un charme. Les récits qui s'y attachent, au parfum de vieilles légendes, les monuments, dans leur simplicité plus éloquente que tous les discours, et surtout le cadre, grandiose à la fois et familier, des ruines. Décor admirable, où la verdure, le ciel, la mer et la montagne forment une symphonie unique au monde.

Aussi, à côté des restes de Tipasa, la plupart des vestiges chrétiens de la côte algérienne dans le voisinage d'Alger font bien modeste figure.

A l'extrémité de la presqu'île de Sidi-Ferruch, tout au bord de la mer, s'élevait une église dont il ne subsiste presque rien. Naguère encore on y voyait les restes du baptistère attenant à la chapelle : il était possible de reconnaître dans un massif de blocage, la cuve baptismale de forme ronde, avec trois petites marches. Une chapelle voisine, aujourd'hui détruite, renfermait le tombeau d'un nommé Januarius et était placée sous l'invocation d'un martyr dont le nom a disparu. Une mosaïque y souhaitait la paix à celui qui pénétrait dans l'édifice.

A disparu également l'église fouillée à Castiglione par M. Grandidier en 1893, et publiée dans le Tome 1 du Bulletin de la Société d'Archéologie du Diocèse d'Alger. Elle possédait une crypte creusée sous. l'abside et qui servait de baptistère.

A disparu aussi l'église de Matifou dont les Turcs avaient jadis détruit les murs, mais dont M. Chardon a pu relever le plan et sauver quelques mosaïques. Elles sont au Musée Stéphane Gsell, à Alger.

Celle qui décore l'entrée du Musée représente des moutons, des béliers et des chèvres, parmi des plantes et des fleurs. Ces animaux sont gardés par deux pasteurs : l'un, debout porte une brebis sur les épaules dans l'attitude traditionnelle du Bon Pasteur et tient à la main un seau plein de lait, l'autre dont la tête est entourée d'un nimbe presque disparu, trait une brebis.

La scène prend toute sa valeur si on la rapproche d'un passage de la Passion de Sainte Perpétue, martyrisée à Carthage en 203. L'auteur anonyme prête à Perpétue le récit d'une vision qu'elle a eue dans sa prison : « Alors je vis un jardin immense. Au milieu était assis un homme à cheveux blancs, en tenue de berger, de haute taille, occupé à traire des brebis. Autour de lui, se tenaient debout des gens vêtus de blanc au nombre de plusieurs milliers. Il leva la tête, m'aperçut, et me dit : «Tu es la bienvenue, mon enfant.»

Il m'appela, et, du fromage qu'il faisait, il me donna comme une bouchée. Je la reçus, les mains jointes, et je la mangeai, pendant que tous les assistants disaient : Amen. »

Ce sont la même idée et les mêmes symboles qui inspirent l'œuvre du mosaïste et le récit de la jeune martyre.

Pour rencontrer des vestiges chrétiens qui approchent de ceux de Tipasa, il faut aller, en partant d'Alger, jusqu'en Kabylie. Dellys, l'antique Rusuccuru a fourni le plus beau sarcophage chrétien que possède le Musée Stéphane Gsell. Il figure en tête de cette étude. Divisé par des colonnes à chapiteaux en une série de niches, il offre en son centre l'image du Christ enseignant. Le Christ est figuré imberbe comme sur les peintures des Catacombes. Il tient dans sa main gauche un rouleau de parchemin à moitié déroulé, et fait de la main droite le geste du maître qui enseigne. Auprès de lui se trouvent deux disciples, peut-être Saint Pierre et Saint Paul. Une tête colossale, sur laquelle semble posé le siège du Christ, représenterait sans doute une personnification de la montagne sur laquelle fut prononcé le Sermon qui renferme les enseignements principaux du Maître.

De part et d'autre de la scène centrale se succèdent des épisodes empruntés aux Saintes Ecritures.

Ce sont, de la gauche à la droite : Daniel empoisonnant le Serpent qui était adoré par les Babyloniens ; le miracle de l'eau changée en vin aux noces de Cana ; la guérison de la femme malade d'un flux de sang ; le miracle de la multiplication des pains ; la guérison du jeune aveugle ; la prédiction du triple reniement de Saint Pierre. Cette dernière scène, où l'on voit jésus montrer un coq à Saint Pierre et lever trois doigts de sa main droite, est très curieuse dans son réalisme familier.

De Dellys proviennent encore des fragments d'un autre sarcophage où l'on voyait Daniel dans la fosse aux lions et le baptême du centurion Corneille.

Que la Kabylie ait été profondément christianisée, du moins sur la côte, la preuve en est fournie par la basilique de Tigzirt.

Les ruines de Tigzirt, qui, pour le pittoresque, le cèdent de peu à celles de Tipasa, sont les vestiges d'une cité dont le nom n'est connu que depuis peu d'années. On a longtemps cru que Tigzirt était l'ancienne Rusuccuru.

Des découvertes épigraphiques et une étude des ruines de la côte kabyle ont permis de lui restituer son véritable nom qui était Iomnium.

La petite ville occupait un promontoire à l'extrémité duquel se trouve un îlot, site admirable et qui dut être habité dès l'époque punique. Parmi ses ruines, que recouvre malheureusement la ville moderne, figure une grande église qui a été fouillée par Pierre Gavault en 1894. Restaurée de façon convenable, elle offre d'intéressants sujets d'étude. Sa longueur de 38 mètres et sa largeur de 21 mètres, la classent parmi les églises moyennes d'Afrique. Elle comprenait trois nefs, séparées par de doubles rangées de colonnes.

Une triple baie, aujourd'hui restaurée, donnait accès dans l'église.

A l'extrémité de la nef principale l'abside est surélevée d'un mètre environ. On y accédait par deux petits escaliers latéraux. Une particularité de cette église, c'est qu'une rangée de doubles colonnes sépare l'abside de la nef. De plus l'autel semble avoir été dans l'abside, ce qui est rare en Afrique.

Cette partie de l'édifice était, en règle générale, réservée au clergé. Il y a là comme un désir de séparer l'autel des fidèles qui rappelle l'iconostase des églises grecques.

Comme à Tipasa, un baptistère était accolé à l'église. Il offre la forme d'une croix à branches arrondies en absides. Il s'apparente aux chapelles en forme de trèfle, comme celle de Carthage ou de Tébessa. Cette forme cruciale se retrouvera en France à l'époque romane. La cuve baptismale, de forme ronde, mesure 1 m. 80 de diamètre, et présente trois degrés. Le bassin était flanqué de quatre colonnes. Elles devaient supporter un dais comme au baptistère de Djemila.

Le principal intérêt de l'édifice réside dans sa décoration : toutes les surfaces planes apparentes à l'intérieur de l'édifice avaient été systématiquement recouvertes de sculpture. Mais nous sommes loin de l'art classique. Ces reliefs représentent des motifs symboliques : la colombe, les poissons, un lion, un lièvre, Daniel dans la fosse aux lions, toute une imagerie d'une gaucherie naïve. Mais on trouve aussi des motifs géométriques : damiers, rosaces, couronnes, entrelacs, qui sont traditionnels dans l'art kabyle. Il y a une grande parenté entre la sculpture sur bois ou les motifs peints sur les poteries kabyles et les sculptures qui ornaient l'église d'Iomnium. C'est que les uns et les autres sont l'œuvre d'artisans qui recopiant des sujets fournis par l'art classique dans ses monuments de bonne époque ont cherché à les styliser. Le résultat est surtout très net pour les chapiteaux. Partis de la corbeille en feuilles d'acanthe, les artistes chrétiens sont arrivés aux chapiteaux à feuilles d'eau, où le détail importe moins que le dessin.

Pierre Gavault, l'auteur de l'étude de l'église, aboutit à cette conclusion que la basilique de Iomnium date de la fin du Ve siècle ou de la première moitié du VIe siècle. Elle serait donc le fruit du dernier effort du christianisme africain, après la tourmente vandale, pour reconstituer ses forces sous la protection plus nominale qu'effective, en Maurétanie, des Byzantins. Le résultat nous prouve combien les racines de la civilisation chrétienne pouvaient sembler profondes, à en juger par la vitalité des communautés de la côte kabyle. Plutôt qu'une décadence, il convient de voir dans l'art qui décore un édifice comme celui que nous venons de décrire, les premiers balbutiements d'une conception nouvelle à la fois maladroite et hardie.

Pour donner à ces aspirations leur forme épanouie, pour permettre à ces sociétés chrétiennes de survivre dans l'isolement où les laissait l'affaiblissement de la Romanité, et peut-être en eussent-elles été capables, il eut fallu la paix. L'Afrique de ces temps-là ne l'a guère connue. Révoltes, guerres intestines, invasions barbares, tous les fléaux se sont abattus sur elle. Malgré les efforts des grands Papes : Léon, au Ve siècle ; Grégoire, au VIe siècle, les liens moraux qui unissaient l'Afrique à l'Europe se relâchent de plus en plus jusqu'au jour où les invasions musulmanes vont en quelque sorte et pour plus de dix siècles, séparer l'Afrique du monde occidental et de la vie universelle.

Que de remarques concernant l'art, l'histoire, la vie sociale, les mœurs entraînerait une revue moins sommaire des édifices chrétiens. C'est qu'à ces époques de foi ardente, comme au Moyen Age, qui leur fait suite et que par bien des côtés elles annoncent, la construction d'une église met en œuvre toutes les ressources matérielles des fidèles et aussi toutes les ressources morales, intellectuelles et artistiques.

De là, ces inscriptions en grand nombre qui répètent jusque sur le pavement des églises les grands préceptes de la foi. De là, ces décorations de mosaïques dont une infime partie est parvenue jusqu'à nous. De là, enfin, ces décors sculptés où revivaient, de façon concrète et mise à la portée de tous, les épisodes les plus célèbres des Saintes Ecritures.

Pour être moins bien partagé que la région de Constantine, le département d'Alger possède de beaux vestiges du christianisme antique. Il faut souhaiter d'ailleurs que l'archéologie n'ait pas dit son dernier mot en ces matières et que des découvertes nouvelles nous fassent avancer encore plus profondément dans la connaissance de ces époques à la fois si lointaines et si proches de la notre.

Louis LESCHI,

Professeur à la Faculté des Lettres,

Directeur des Antiquités de l'Algérie.

| |

Quand on a un nez, on est bien obligé de s'en servir.

BONJOUR N° 6 du 10 novembre 1936

journal satyrique bônois.

|

|

Notre Théâtre Municipal est une écurie, nous l'avons déjà dit et personne n'a protesté. Mieux ! Tout le monde nous a approuvé.

Son « confort » répond à son aspect extérieur. Lézardes et surfaces lépreuses au dehors, laideur exposée comme à plaisir sur la plus belle place de notre ville ; poussière qui date de la conquête, incommodités de tous genres et, aussi, dit-on « petites bêtes » à l'intérieur.

Tout cela est peu ragoûtant et nous connaissons des personnes, nous ne l'affirmons pas pour les besoins de la cause, qui ne vont plus au Théâtre et qui déclarent nettement que c'est à cause de son mauvais entretien.

Mais, depuis quelque temps, il y a pire que les désagréments des yeux. Outre la crasse et le délabrement, il faut supporter des odeurs inattendues.

Quand on va au Théâtre, on ne peut pourtant pas laisser son nez à la maison.

Lors de la représentation du jazz Bianco, nous avons entendu, autour de nous, aux fauteuils d'orchestre, des protestations parfaitement justifiées. Il régnait, par moments, une odeur difficile à supporter- -.

Nous nous sommes enquis. Depuis le changement de saison, la température de la salle, par l'agglomération qui s'y trouve, est plus élevée que la température de la scène. Chaque fois qu'on lève le rideau, il se produit un courant d'air qui vient du plateau et ce n'est pas drôle : « On en prend plus avec son nez qu'avec une pelle ! » Comme dirait l'autre. L'odeur nauséabonde est, tout à fait, caractéristique.

Elle a été identifiée par des gens mieux informés que nous et on l'impute aux urinoirs qui se trouvent, parait-il, de l'autre côté du plateau.

Un refrain du vieux Montmartre, à l'époque où l'on chansonnait Camille Pelletan, disait : « Où c'qu'y a d'l'hygiène, y a pas d'plaisir ! »

C'est une erreur des temps passés.

On peut prendre son plaisir même où il y a de l'hygiène.

Nous transmettons cette protestation à M. Qui de droit et nous sommes convaincus qu'on va faire, tout de suite, le nécessaire.

Le Gérant : P. MARODON

| |

Le chien "Perdreau"

Envoyé Par A. Algudo

|

Le titre fait d’emblée penser à une de ces blagues à la C.. qui circulent en boucle…

Finalement beau texte et parabole bien trouvée….

Ce n’est pas la première fois que cette République trahit ses serviteurs…..

Souvenez-vous en 1961…de ces régiments d’élite gagnant la guerre d’Algérie dissous et traités comme des…

...et bien comme Perdreaux. !!..le chien.

Ces vaillants soldats sous/officiers ..officiers… devenus des parias..par la seule volonté d’un de leurs Pairs qui ne leur arrivait même pas à la cheville.

Moralité de l'histoire, mort aux cons....

===============

" Il était une fois, un imbécile qui avait un chien appelé Perdreau.

Ce chien était comme tous les chiens, c'est-à-dire qu'il ne jugeait pas son maître et lui était raisonnablement attaché.

Il lui rendait les services que rend un chien.

Il grognait quand il voyait un individu à l'allure inquiétante.

Il aboyait quand quelqu'un sonnait à sa porte.

Un jour deux types à moto descendirent de leur engin et s'avancèrent d'un air menaçant vers l'imbécile qui les regardait venir avec un sourire d'imbécile, il croyait qu'ils venaient lui demander du feu, en fait, ils voulaient lui prendre son portefeuille.

Le chien ne s'y trompa pas, il leur sauta dessus en hurlant et les mit en fuite.

L'imbécile criait « Perdreau, viens ici ! Messieurs pardonnez lui, il n'est pas méchant.

Ah la sale bête ! Tu vas voir la tournée que tu vas prendre.

Les deux voyous sautèrent sur leur moto et partirent très loin.