|

|

|

LA SEYBOUSE

La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE

Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général

l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD

se trouve dans la page: La Seybouse,

|

Cet Ecusson de Bône a été généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint

Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyrigth et ne doivent pas être utilisés à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu l'autorisation écrite du Webmaster de ce site. |

|

|

|

EDITO

LA JOURNEE DU SOUVENIR,

LE JOUR DES MORTS

Le 2 novembre, le jour des morts, est une journée de commémoraison des défunts et c'est le moment de leur faire mémoire afin que l'oubli ne l'efface pas.

A travers le monde, les croyants rendent visites aux morts et prient pour eux et leur repos éternel. Les non-croyants rendent aussi visite aux morts et dans certains pays, ils font la fête. Mais pour tous, c'est l'occasion de rendre hommage à ceux qui nous ont précédés dans cette vie et qui nous ont permis d'être là. C'est la journée du souvenir, de la solidarité. On pense à tous ceux, connus ou inconnus, qui nous ont quittés et qu'on n'oublie pas.

Il ne faut pas confondre la Journée des Morts avec la Toussaint qui est une fête religieuse et qui est la journée de tous les saints, célébrée par un jour férié.

Certains pays, dont la France, ont institué des vacances dites " de la Toussaint ".Tous ceux qui le peuvent vont se rendre sur les tombes de leurs disparus et après les avoir rafraîchies et fleuries, ils auront des pensées à extérioriser avec leurs disparus à leurs pieds.

Pour ceux qui sont empêchés par la maladie, par des obligations professionnelles ou qui sont trop loin, il ne leur reste que la très forte pensée intérieure. C'est le cas des exilés comme les Pieds-Noirs mais avec la différence que la plupart ignore s'il y a encore des restes dans les cimetières et dans quel état.

Pour tous ces disparus éloignés, qui sont bien présents dans nos pensées les plus profondes, rappelons-nous leurs qualités ou traits marquants de leur vie afin que perdure cette mémoire de poussière. Vivre dans la mémoire de nos disparus ne doit pas être considéré comme mortifère, déprimant ou ringard, c'est au contraire un vrai témoignage de respect envers eux.

Quand on arpente les cimetières, on voit des tombes qui croulent sous " trop " de fleurs juste le jour des morts comme un air de m'as-tu vu et qui le restant de l'année gardent les fleurs séchées alors que d'autres tombes sont complètement abandonnées. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, même dans la mort.

Donc, le 2 décembre, jours des morts, que vous soyez croyant ou pas, ayez une pensée, la plus profonde qui soit pour ceux que vous avez aimé et qui vous ont quitté, ayez aussi une pensée pour les autres, les oubliés.

Rappelez-vous, qu'un des degrés de civilisation se mesure au respect qu'elle accorde pour ses morts.

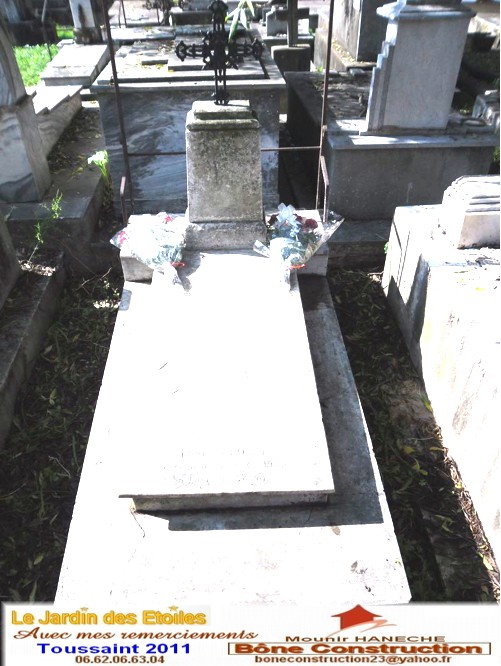

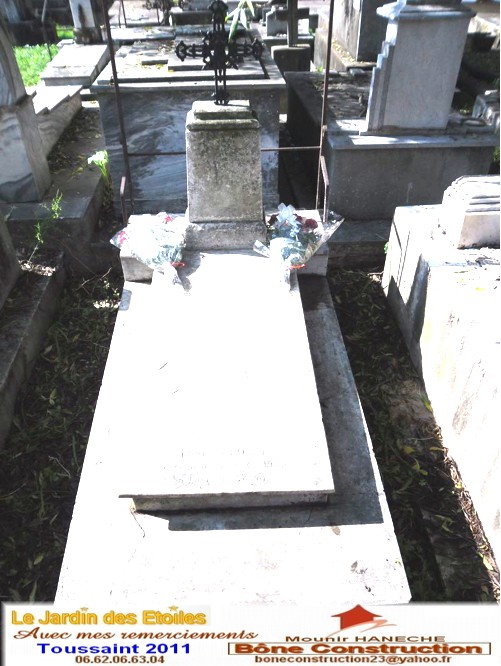

La Seybouse et un groupe d'Amis, qui ont fait des voyages en Algérie et constaté l'état des cimetières, ont, dans le respect de la tradition, institué une Opération de fleurissement de tombes appelée " JARDIN DES ETOILES ".

Le Jardin des Etoiles est notre bien-aimé " Cimetière de Bône. "

Il peut le devenir pour d'autres cimetières, il suffit au départ de bonnes volontés et du vrai bénévolat sans arrière pensée ou esprit mercantile.

Cette année, grâce à notre opération, nous avons fleuri plus de 60 tombes dont 22 anonymes (choisies au hasard dans les carrés). Cela a été rendu possible grâce à des dons reçus de personnes dont certaines n'ont pas de défunts dans le cimetière ou qui sont d'une autre ville d'Algérie. Je tiens ici à leur rendre témoignage de leur geste de solidarité et de charité.

Bien entendu cette réussite est aussi à l'actif de notre petit entrepreneur, Mounir Hanéche qui réalise sur place nos souhaits.

Certes, certains vont dire 60 tombes, c'est un grain de sable, mais je leur répondrai qu'il n'en tient qu'à eux de faire grossir ce grain de sable et de le transformer en grosse Rose des Sables. Bienvenue au club si vous le voulez !!!

Cette opération sans aucun rapport associatif, prouve que chacun peut œuvrer pour la sauvegarde de nos cimetières restants afin que notre mémoire d'Algérie perdure. Cette mémoire appartient certes aux Pieds-Noirs mais aussi à l'Algérie d'aujourd'hui car cela fait partie intégrante de son Histoire. Qu'elle le veuille ou non, c'est inscrit dans l'histoire inaliénable et humanitaire.

Cette opération prouve aussi aux pouvoirs publics que s'ils voulaient vraiment œuvrer pour la sauvegarde de nos cimetières, il faut qu'ils s'adressent aux bonnes personnes pour le faire.

Cette opération peut et doit être aussi un réveil des consciences pour les uns, mais elle est avant tout un véritable acte de mémoire pour tous dont nous souhaitons vivement qu'elle perdure avec une véritable aide utile des Etats Algérien et Français.

Cette opération est aussi un acte de paix pour tous nos morts, quels qui soient et c'est pourquoi avec l'accord obtenu en 2006 du Maire de Bône/Annaba et du Consul de l'époque, nous avons fait restaurer une stèle ancienne qui était à l'abandon. Cette stèle, édifiée par la ville de Bône dans les années 1850 à la mémoire de martyrs, nous la dédions depuis sa restauration, à tous les morts sans distinction de race, de religion ou de statut civil ou militaire et nous la fleurissons par une couronne universelle.

Pour bien mettre les choses au clair, seul notre groupe d'Amis a pris en charge cette stèle et en assure l'entretien.

Dans les photos qui suivent vous verrez que toutes les tombes ont les mêmes bouquets de fleurs, ceci pour assurer l'équité et le respect que nous devons à tous nos chers disparus sans distinction de statut.

Pour finir, quelques mots du doyen de notre groupe : " En ces jours du souvenir, ces heures ne doivent pas être uniquement tournées vers le passé. Aux souvenirs teintés de nostalgie et de regrets, ni la mort, ni le temps, ni la tyrannie, ni la haine ne peuvent enfermer la vie humaine.

Et ce qu'il y a de beau, de bon, de grand en chaque être humain, aussi humble soit-il, continuera de briller parmi nous, comme une présence. " Y.J.

Bons souvenirs à Tous

Diobône

Jean Pierre Bartolini

|

|

Tombes fleuries par les familles

Vierge restaurée à l'entrée du cimetière avec fleurissement supplémentaire de Mounir pour nos trois Amis, des voyages, disparus : Marcel Saliba, Marcel Pernice et Gérard Mayer

Tombe : Attanasio, Carré R

Tombe : Bailly, CarréF

Tombe : Blanc, Carré X

Tombe : Caruana, Gonthier, Fug, Carré J

Tombe : Cataldo, Pietri, Carré M

Tombe : Croneiss, Carré U

Tombe : Daubéze, Carré

Tombe : Debono, Carré 4

Tombe : Defosse, Carré S

Tombe : Desanti, Carré O

Tombe : Dilettato, Carré M

Tombe : Di-meglio, Carré E

Tombe : Duchene, Carré O

Tombe : Duranti, Carré 4

Tombe : Ferre, Carré Q

Tombe : Gallo, Sciberras, Carré O

Tombe : Gauci, Carré Q

Tombe : Guittard, Carré J

Tombe : Iacono, Carré Q

Tombe : Jacono, Carré 4

Tombe : Jovinelli, Carré X

Tombe : Laumet, Carré 3

Tombe : Lunardelli, Carré Q

Tombe : Madres, Matarese, Mons, Ruth, Carré 3

Tombe : Magro, Carré J

Tombe : Mizzi, Carré J

Tombe : Pardigon, Carré M

Tombe : Pernice, Carré K

Tombe : Rémusat, Carré Q

Tombe : Rosso, Carré 4

Tombe : Sammut, Carré J

Tombe : Sciberras, Sciberras, Carré K

Tombe : Scotto, Latkowski, Carré Q

Tombe : Sultana, Carré O

Tombe : Teddée, Bailly, Carré F

Tombe : Thouvenot, Carré H

Tombe : Veneruso, Carré G

Tombe : Wagner, Carré

M. Mounir Haneche, notre petit frère

sur place qui réalise notre devoir. Merci Mounir

Pour tous ceux qui veulent lui envoyer leurs appréciations, cliquez ICI : MOUNIR HANECHE

Tombes fleuries par les dons reçus

et choisies au hazard

Tombe : Albert, Carré P

Tombe : Aragon, Carré G

Tombe : Bartolini - Girolli, Carré J

Tombe : Cataldo, Carré F

Tombe : Cataldo, Carré Q

Tombe : Ciantar, Carré G

Tombe : Cozzolini, Carré O

Tombe : Debono, Carré R

Tombe : Debono, Carré 3

Tombe : Dilettato, Carré G

Tombe : Eberhardt, Carré M

Tombe : Fontana, Carré J

Tombe : Garrigou, Carré Q

Tombe : Impagliazzo, Carré F

Tombe : Leonti, Carré R

Tombe : Lesavre, Carré X

Tombe : Marchetti, Carré M

Tombe : Migliaccio, Carré Q

Tombe : Pagano, Carré F

Tombe : Pernice, Carré 3

Tombe : Pietri, Carré O

Tombe : Sammut, Carré R

Tombe : STELE DE LA PAIX, Carré J

Tombe : Pionnier de 1830, Carré L

UN GRAND MERCI aux familles et aux généreux donateurs

qui nous ont permis de réaliser cette floraison de quelques

tombes (plus de 60) afin de ne pas oublier ceux qui sont

restés là-bas. Notre souvenir ne peut pas s'eteindre et

faisons en sorte que l'année prochaine soit une année

encore plus "fleurissante".

J.P. Bartolini et Mounir Haneche

|

|

| L'AME

De Germain NOUVEAU

Envoyé par M. Vitus

| |

Comme un exilé du vieux thème,

J'ai descendu ton escalier ;

Mais ce qu'a lié l'Amour même,

Le temps ne peut le délier.

Chaque soir quand ton corps se couche

Dans ton lit qui n'est plus à moi,

Tes lèvres sont loin de ma bouche ;

Cependant, je dors près de Toi.

Quand je sors de la vie humaine,

J'ai l'air d'être en réalité

Un monsieur seul qui se promène ;

Pourtant je marche à ton côté.

Ma vie à la tienne est tressée

Comme on tresse des fils soyeux,

Et je pense avec ta pensée,

Et je regarde avec tes yeux.

Quand je dis ou fais quelque chose,

Je te consulte, tout le temps ;

Car je sais, du moins, je suppose,

Que tu me vois, que tu m'entends.

Moi-même je vois tes yeux vastes,

J'entends ta lèvre au rire fin.

Et c'est parfois dans mes nuits chastes

Des conversations sans fin.

C'est une illusion sans doute,

Tout cela n'a jamais été ;

C'est cependant, Mignonne, écoute,

C'est cependant la vérité.

Du temps où nous étions ensemble,

N'ayant rien à nous refuser,

Docile à mon désir qui tremble,

Ne m'as-tu pas, dans un baiser,

Ne m'as-tu pas donné ton âme ?

Or le baiser s'est envolé,

Mais l'âme est toujours là, Madame ;

Soyez certaine que je l'ai.

|

|

|

|

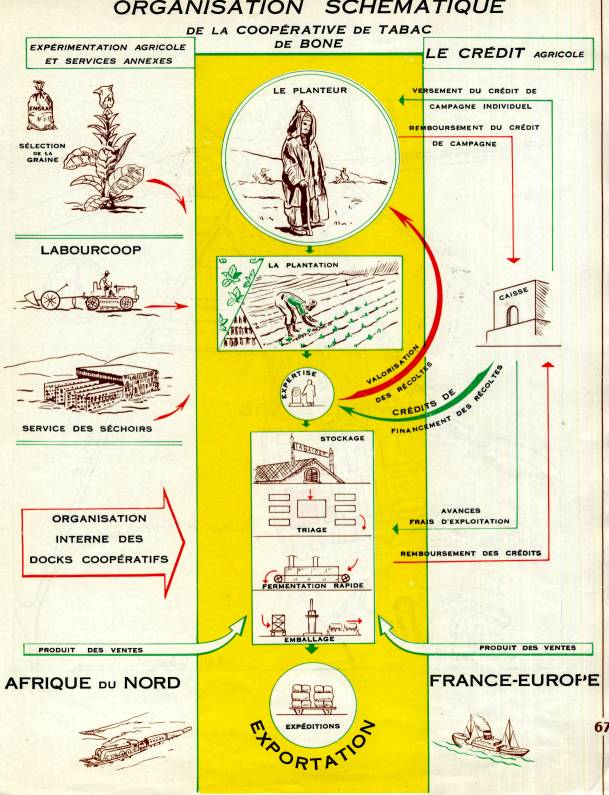

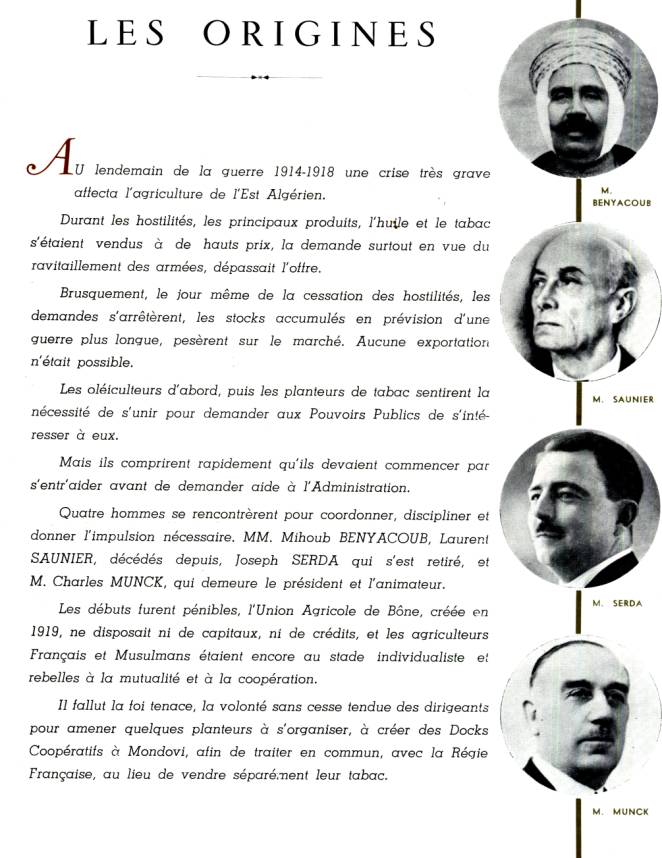

LA CULTURE DU TABAC DANS LA REGION DE BÔNE

Entre toutes les cultures, le tabac offrit le meilleur champ d'application à la coopération parce qu'il est une culture familiale traditionnelle.

La Tabacoop fut à l'origine un des principaux éléments de l'activité économique de la ville de Bône, à laquelle elle était profondément intégrée. Qu'il le veuille ou non, tout Bônois est plus ou moins "Tabacoopiste " selon l'épithète passée dans le langage courant, ce qui suffirait à indiquer la place qu'elle occupe dans l'existence publique de la ville et de sa région.

La Tabacoop (Société Coopérative des Planteurs de Tabac de la région de Bône) fut créée le 17 février 1921 par la fusion des docks coopératifs et la Société des Planteurs.

La Tabacoop fut la première des coopératives, la plus puissante et a essaimé toutes les coopératives filiales, groupées autour d'elle, au pied de l'ancienne Hippone.

Cette première création des coopératives Bônoises demeura la base, la pierre angulaire de tout l'édifice de la Mutualité Agricole dans l'est Algérien.

La Société Coopérative des Planteurs de tabacs dans la région de Bône " La Tabacoop " s'était fixée un triple objectif :

- Assurer aux planteurs une rémunération convenable et autant que possible stable (la Tabacoop groupe 11000 adhérents, dont 9000 Français Musulmans).

- Pratiquer une politique de par la distribution de semences sélectionnées pour la culture de variétés appropriées.

- Traiter les tabacs afin de livrer à l'industrie et au commerce un produit irréprochable. Dans les terres qui n'étaient pas propices à la culture du tabac de qualité, on conseillait alors la culture du Coton qui était plus adapté à ce genre de sol.

C'était là des objectifs économiques qui allaient de pair avec des réalisations sociales.

- Fixation à la terre du planteur par une culture familiale.

Une plantation de Tabac dans la région de Bône

Une plantation de Tabac dans la région de Bône - Elévation de son standing d'existence.

- Assimilation progressive, mais sûre, parce que basée sur l'intérêt, des bienfaits de la coopération et de la mutualité.

Ciantar.charles@wanadoo.fr

| |

| Sachez qu'il est de bons ou de mauvais exilés

ECHO D'ORAN Novembre/Décembre 2005 - N°301

| |

Tous ont la même plaie tapie au fond du cœur,

Quitter ce que l'on est, laisser ce que l'on a,

Partir de désespoir, pour un rêve ou par peur,

Ou l'esprit saccagé de l'horreur du combat...

Peu m'importe vos noms ou votre provenance !

Quand on fuit la folie, on a toujours raison !

Dans le pays d'accueil, aurez-vous de la chance

Ou serez-vous maudits par la fausse opinion ?

Car, selon la tendance on vous accusera

Des fautes du passé ou de crimes infâmes ;

Et selon l'habitant, on vous rejettera

Ou l'on vous dira : " Viens te chauffer à ma flamme ! "

Le peuple est un peu enclin à la fine analyse :

Politique pourrie, ou médias ou partis,

Oubli de vils méfaits, économie en crise

Feront la conjoncture et l'accueil du pays.

Sachez qu'il est de bons ou mauvais exilés,

Que ceux dont l'argent brille au fond de la valise,

Quel que soit leur passé, ont la place assurée,

Les autres, dans les camps, paieront pour la traîtrise !

Pour ceux qui m'ont salie et mise sur la touche,

Je n'ai que du mépris face à leur ignorance !

A ceux qui m'ont donné un toit et une couche,

J'offre un panier d'amour et de reconnaissance !

L'exil est à jamais gravé dans une vie :

Pour certains il est chance ou pour d'autres, blessure,

Mais toujours en secret pleure la nostalgie,

Quand l'injustice faite a brûlé l'âme pure.

Marie-Thérèse BERNABE-GARRIDO

de Frenda-Oran

|

|

|

|

CORSAIRES, ESCLAVES ET MARTYRS

DE BARBARIE (1857)

PAR M. L'ABBE LÉON GODARD

ANCIEN CURE D'EL-AGHOUAT,

PROFESSEUR D'HISTOIRE

AU GRAND SÉMINAIRE DE LANGRES

Dominare in medio inimicorum tuorum.

Régnez, Seigneur, au milieu de vos ennemis.

SOIREES ALGERIENNES

DIXIÈME SOIRÉE

Les lazaristes.

Expéditions modernes contre les corsaires.

" Eh bien ! mon révérend père, dit M. Morelli, vous avez promis de nous parler aujourd'hui de saint Vincent de Paul et des lazaristes.

- Nous y tenons beaucoup, ajouta le jeune marin. Les lazaristes et leur fondateur, c'est la France.

- Je crois que saint Vincent de Paul nous racontera mieux que personne l'histoire de sa captivité à Tunis, dit le père Gervais. L'air est si doux et si calme ce soir, qu'il ne troublera pas la flamme d'une lampe ; et j'ai apporté la vie du saint prêtre, écrite par Abelly, afin que nous lisions cette intéressante lettre où Vincent confie à un ami des secrets que son humilité voulait plus tard ensevelir dans un éternel oubli.

Vincent était déjà prêtre, et il avait vingt-neuf ans, lorsqu'il se rendit de Toulouse à Marseille pour recueillir une part d'héritage qui lui avait été léguée. Au moment de revenir par terre à Toulouse, un gentilhomme de Languedoc avec lequel il était logé l'engagea à retourner avec lui par mer jusqu'à Narbonne. On était en juillet 1605. Vincent agréa la proposition, et nous allons voir ce qu'il en advint. "

Carlotta et la négresse étaient descendues dans les appartements ; elles apportèrent un léger guéridon et une lampe allumée.

Le religieux ouvrit le livre d'Abelly et le passa à Carlotta, en la priant de lire à haute voix la lettre écrite le 24 juillet 1607 par Vincent, délivré alors de l'esclavage. Elle est adressée à son ami M. de Commet. Carlotta fit ce dont on la priait :

" Je m'embarquai pour Narbonne, pour y être plus tôt et pour épargner, ou, pour mieux dire, pour n'y jamais être et pour tout perdre. Le vent nous fut autant favorable qu'il fallait pour nous rendre ce jour-là à Narbonne (qui était faire cinquante lieues), si Dieu n'eût permis que trois brigantins turcs qui côtoyaient le golfe de Lyon pour attraper les barques qui venaient de Beaucaire, où il y avait une foire que l'on estime être des plus belles de la chrétienté, ne nous eussent donné la charge et attaqué si vivement, que deux ou trois des nôtres étant tués et tout le reste blessé, et même moi, qui eus un coup de flèche qui me servira d'horloge tout le reste de ma vie, n'eussions été contraints de nous rendre à ces félons.

" Les premiers éclats de leur rage furent de hacher notre pilote en mille pièces, pour avoir perdu un des principaux des leurs, outre quatre ou cinq forçats que les nôtres tuèrent; cela fait, ils nous enchaînèrent, et, après nous avoir grossièrement pansés, ils poursuivirent leur pointe, faisant mille voleries, donnant néanmoins la liberté à ceux qui se rendaient sans combattre, après les avoir volés; et enfin chargés de marchandises, au bout de sept à huit jours, ils prirent la route de Barbarie, lanière et spelonque de voleurs sans aveu du Grand Turc, où étant arrivés, ils nous posèrent en vente avec un procès-verbal de notre capture, qu'ils disaient avoir été faite dans un navire espagnol, parce que sans ce mensonge nous aurions été délivrés par le consul que le roi tient en ce lieu-là pour rendre libre le commerce aux Français.

" Leur procédure à notre vente fut qu'après qu'ils nous eurent dépouillés, ils nous donnèrent à chacun une paire de caleçons, un hoqueton de lin avec une bonnette, et nous promenèrent par la ville de Tunis, où ils étaient venus expressément pour nous vendre. Nous ayant fait faire cinq à six tours par la ville, la chaîne au cou, ils nous ramenèrent au bateau, afin que les marchands vinssent voir qui pourrait bien manger et qui non, pour montrer que nos plaies n'étaient point mortelles. Cela fait, ils nous ramenèrent à la place, où les marchands nous vinrent visiter tout de même que l'on fait à l'achat d'un cheval ou d'un bœuf, nous faisant ouvrir la bouche pour voir nos dents, palpant nos côtes, sondant nos plaies, nous faisant cheminer le pas, trotter et courir, puis lever des fardeaux, et puis lutter pour voir la force d'un chacun, et mille autres sortes de brutalité.

" Je fus vendu à un pêcheur, qui fut contraint de se défaire bientôt de moi, pour n'avoir rien de si contraire que la mer, et depuis, par le pêcheur, à un vieux médecin spagirique (chimiste), souverain tireur de quintessences, homme fort humain et traitable, lequel, à ce qu'il me disait, avait travaillé pendant l'espace de cinquante ans à la recherche de la pierre philosophale.

" Il m'aimait fort, et se plaisait à me discourir de l'alchimie, et puis de sa Loi, à laquelle il faisait tous ses efforts de m'attirer, me promettant force richesses et tout son savoir. Dieu opéra toujours en moi une croyance de délivrance par les assidues prières que je lui faisais, et à la Vierge Marie, par l'intercession de laquelle je crois fermement avoir été délivré. L'espérance donc et la ferme croyance que j'avais de vous revoir, Monsieur, me fit être plus attentif à m'instruire du moyen de guérir de la gravelle, en quoi je lui voyais journellement faire, des merveilles ; ce qu'il m'enseigna, et même me fit préparer et administrer les ingrédients. Oh ! combien de fois ai-je désiré depuis d'avoir été esclave auparavant la mort de monsieur votre frère; car je crois que si j'eusse su le secret que maintenant je vous envoie, il ne serait pas mort.

" Je fus donc avec ce vieillard depuis le mois de septembre 1605 jusqu'au mois d'août 1606, qu'il fut pris et mené au Grand Sultan pour travailler avec lui ; mais en vain, car il mourut de regret par les chemins. Il me laissa à un de ses neveux, vrai anthropomorphiste, qui me revendit bientôt après la mort de son oncle, parce qu'il ouït dire comme M. de Brèves, ambassadeur pour le roi en Turquie, venait avec bonnes et expresses patentes du Grand Turc pour recouvrer tous les esclaves chrétiens. Un renégat de Nice en Savoie, ennemi de nature, m'acheta et m'emmena en son témat : ainsi s'appelle le bien que l'on tient comme métayer du Grand Seigneur; car le peuple n'a rien, tout est au sultan.

Le témat de celui-ci était dans la montagne, où le pays est extrêmement chaud et désert. L'une des trois femmes qu'il avait était Grecque chrétienne, mais schismatique ; une autre était Turque, qui servit d'instrument à l'immense miséricorde de Dieu pour tirer son mari de l'apostasie et le remettre au giron de l'Église, et me délivrer de mon esclavage.

" Curieuse qu'elle était de savoir notre façon de vivre, elle me venait voir tous les jours aux champs où je fossoyais, et un jour elle me commanda de chanter les louanges de mon Dieu. Le ressouvenir du Quomodo cantabimus canticum Domini in terra aliéna, des enfants d'Israël captifs à Babylone, me fit commencer, la larme à l'œil, le psaume Super flumina Babylonis, et puis le Salve Regina,et plusieurs autres choses, en quoi elle prenait tant de plaisir, que c'était merveille. Elle ne manqua pas de dire à son mari, le soir, qu'il avait eu tort de quitter sa religion, qu'elle estimait extrêmement bonne, pour un récit que je lui avais fait de notre Dieu et quelques louanges que j'avais chantées en sa présence; en quoi elle disait avoir ressenti un tel plaisir, qu'elle ne croyait point que le paradis de ses pères et celui qu'elle espérait, fût si glorieux ni accompagné de tant de joie que le contentement qu'elle avait ressenti pendant que je louais mon Dieu, concluant qu'il y avait en cela quelque merveille.

" Cette femme, comme une autre Caïpha, ou comme l'ânesse de Balaam, fit tant, par ses discours, que son mari me dit dès le lendemain qu'il ne tenait qu'à une commodité que nous ne nous sauvassions en France ; mais qu'il y donnerait tel remède, que, dans peu de jours, Dieu en serait loué.

" Ce peu de jours dura dix mois, qu'il m'entretint dans cette espérance, au bout desquels nous nous sauvâmes avec un petit esquif et nous rendîmes, le 28 juin, à Aigues-Mortes, et tôt après en Avignon, où M. le vice-légat reçut publiquement le renégat, avec la larme à l'œil et le sanglot au cœur, dans l'église Saint-Pierre, à l'honneur de Dieu et édification des assistants. Mondit seigneur nous a retenus tous deux pour nous mener à Rome, où il s'en va tout aussitôt que son successeur sera venu ; il a promis au pénitent de le faire entrer à l'austère couvent des Fate-ben-Fratelli. "

- C'est tout ce qu'Abelly nous a donné de la lettre de saint Vincent, reprit le père Gervais. Il est regrettable que l'on n'en sache pas davantage sur la captivité du saint homme. Son Humilité était si grande, qu'il chercha dans la suite à obtenir l'original de cette lettre pour la brûler ; mais elle fut conservé à son insu. Du reste il ne voulut jamais entrer dans les détails de sa vie à Tunis, parce que sans doute il n exit pu le faire sans parler à sa louange.

- Est-ce qu'on ignore, demanda Mme Morelli, où il a vécu à Tunis, et quel est le lieu où il résida comme esclave du renégat ? - Je ne pense pas, répondit le père, que l'on sache rien à cet égard.

- Y a-t-il à Tunis, dit M. Morelli, quelque monument moderne du séjour de ce grand saint ? Il conviendrait, ce semble, que sa mémoire y fût perpétuée comme celle de saint Louis, eu l'honneur duquel Louis-Philippe a fait bâtir une chapelle sur le point le plus élevé des ruines de Carthage.

- Certainement la France applaudirait à l'exécution de cette pensée, ajouta Alfred. Peut-être Ahmed-Pacha, le bey de Tunis, n'y opposerait-il aucun obstacle, car j'ai vu dans son salon le portrait de saint Vincent de Paul.

- Quoi ! s'écria M. Morelli, dans le salon d'un roi musulman ! et lorsque le Coran proscrit les images de l'homme !

- Oui, mon père, dans le salon d'Ahmed-Pacha. Qui eût prévu pareille chose, lorsque le pauvre esclave fossoyait, inconnu et méprisé, dans la ferme du renégat ? Du reste, Ahmed-Pacha, quelle que soit sa vie privée, n'est pas ennemi des chrétiens. Il honore les capucins missionnaires à Tunis et dans la régence; il a placé à côté du portrait de saint Vincent de Paul celui de Mgr Fidèle Sutter de Ferrare, évêque de Rosalia, vicaire apostolique à Tunis.

- Les vues de la Providence, en conduisant Vincent au milieu des esclaves et dans un pays musulman, percèrent bientôt. Le saint prêtre n'oubliait pas les maux dont il avait été le témoin ou qu'il avait partagés. La tendresse de son cœur et sa charité le portèrent à travailler au soulagement des esclaves de Barbarie et à la conversion des infidèles. Il ne lui fut pas donné de retourner lui-même sur les bords africains ; mais il y établit les prêtres de la congrégation de la Mission, qu'il fonda en 1626, et lui s'installèrent en 1632 à Paris, au prieuré de Saint-Lazare. C'est de là que leur vient le nom de lazaristes.

Louis XIII, rendons-lui cet hommage, eut l'initiative dans l'établissement des lazaristes en Afrique ; du moins les sentiments de ce pieux roi se rencontrèrent merveilleusement avec ceux de Vincent de Paul. Il faut nommer ensuite Mme la duchesse d'Aiguillon, qui fit de grandes charités pour la mission d'Alger.

Le roi, désirant assister les esclaves, ordonna au saint prêtre d'envoyer plusieurs de ses missionnaires en Barbarie, et lui remit à cet effet une somme d'environ dix mille livres. Vincent, pour les employer de la meilleure manière possible, consulta les derniers traités entre la France et les Turcs. Le Grand Sultan s'était montré depuis longtemps déjà favorable à la France.

En 1628, il écrivait à Alger : " O mes serviteurs de la milice d'Alger, vous avez autrefois vécu en frères avec les Français, et toutefois il vous est arrivé depuis de les traiter comme ennemis. Quelques pervers ont commis des hostilités contre le droit et la justice. Je veux maintenant que le passé soit aboli, et que vous teniez à l'avenir les Français comme frères et amis. "

Le divan et la milice répondaient : " Nous désirons que cela soit, et nous voulons tous obéir au commandement de notre empereur, dont nous sommes les esclaves. "

Le roi de France écrivait de son côté " Comme par la lettre que j'ai reçue de mon très-cher et parfait ami l'empereur des musulmans (que ses jours soient heureux !) il me témoigne son intention, qui est que nos sujets vivent en bonne intelligence, je le désire aussi de même, et cette paix me sera fort agréable. "

Les articles du traité assuraient la sécurité des navires français, et condamnaient les violences exercées à Alger contre les jeunes garçons chrétiens pour les faire musulmans.

Le roi de France pouvait avoir, dans les villes maritimes, un consul chargé de protéger les marchands et les esclaves, et chacun de ces consuls avait droit d'entretenir un chapelain auprès de lui.

Vincent de Paul entrevit dans cette dernière disposition un moyen d'introduire ses prêtres sur ces rivages inhospitalier, où les Turcs ne souffraient guère que les rédempteurs. Il obtint d'abord de M. Martin, consul à Tunis, la permission de lui envoyer un prêtre qui ne lui serait point à charge. M. Julien Guérin, accompagné du frère François Francillon, fut, en 1645, le premier lazariste qui mit le pied en Barbarie. Après deux ans d'un laborieux ministère, il se voyait accablé par le bien qu'il avait à faire. Il alla trouver le bey, et lui demanda l'autorisation de s'adjoindre un nouveau prêtre. Le bey y consentit, et Vincent de Paul envoya Jean le Vacher, qui arriva au commencement de 1648, tandis que la peste, la guerre et la famine désolaient Tunis.

Les deux prêtres se dévouèrent dans les bagnes et dans toute la ville, au milieu des pestiférés. M. le Vacher, atteint par le fléau, revint du bord de la tombe. M. Guérin succomba. Le consul le suivit peu après, et le bey ordonna au père le Vacher de gérer le consulat. Vincent n'approuvait pas qu'un de ses prêtres remplit cette fonction séculière ; il fit envoyer, à la place du lazariste, Huguier, procureur au Châtelet; mais les Tunisiens ne l'agréèrent pas ; il revint en France, fut reçu par Vincent dans la congrégation de Saint?Lazare, et alla mourir de la peste à Alger, en 1663, au service des esclaves. M. Martin Husson, pieux avocat, succéda en 1653 au père le Vacher.

Celui-ci s'adonna au ministère spirituel des esclaves avec un redoublement d'ardeur. En 1655, le bey l'exila à Bizerte, comme coupable d'empêcher les chrétiens d'embrasser le Coran. Le père arrivait à Bizerte en mène temps que deux barques chargées d'esclaves. Il obtint du raïs qu'ils fussent un moment délivrés de leurs chaises, et il leur administra le sacrement de pénitence. Rappelé à Tunis, il fut de nouveau persécuté : le dey s'en prit à lui de ce qu'il ne pouvait obtenir en France que par contrebande des toiles à voiles. Les lois du royaume en défendaient l'exportation, et d'ailleurs le saint siége excommuniait quiconque fournissait aux musulmans des moyens de guerre contre les chrétiens. Cependant M. le Vacher ne fut pas banni, et il dut même reprendre la charge de consul en 1657, lorsque le bey chassa M. Husson, auquel il reprochait des prises faites sur les Turcs par les Florentins. En 1612, il avait obtenu de la congrégation de la Propagande un décret qui lui donnait juridiction sur tous les prêtres de Tunis, esclaves ou libres. Il resta vingt ans dans cette ville en qualité de vicaire apostolique, et, en 1672, il alla faire sa résidence à Alger, où Vincent de Paul avait aussi établi les lazaristes dès l'an 1646.

Alger, avec ses vingt mille esclaves et son fanatisme sans bornes, avait encore plus besoin de ces missionnaires que Tunis, où il y avait six mille esclaves et moins de férocité. Grâce au zèle de Vincent, le nouveau consul, M. Jean Barreau, partit avec MM. Nouëli, le Sage et Dieppe. Nuit et jour, en 1647 et 1648, ces trois prêtres assistèrent les esclaves durant une horrible contagion. Tous les trois succombèrent, martyrs de la charité. M. Dieppe, durant son agonie, le regard attaché sur le crucifix qu'il tenait à la main, répétait sans cesse les paroles du Christ : " Majorem hac dilectionem nemo habet ut animam suam ponat quis pro amicis suis. Personne ne peut avoir un plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. "

Philippe le Vacher, frère de Jean le Vacher, qui était à Tunis, succéda aux missionnaires morts à Alger. Le consul, M. Barreau, fut plusieurs fois emprisonné et maltraité par les pachas. Ces tyrans se vengeaient sur lui de tout ce qu'ils reprochaient aux chrétiens d'Europe hors de leurs atteintes. En 1657, par ordre du pacha Ibrahim, il reçut tant de coups de bâton sous la plante des pieds, qu'il tomba en syncope ; il ne fut reporté au consulat qu'après avoir promis de payer douze mille livres pour un débiteur marseillais. Mais le pacha voulait être payé de suite, et le consul, n'ayant que cent écus, allait être de nouveau torturé et peut-être mis à mort, si les esclaves eux-mêmes, par une charité vraiment héroïque et au-dessus de tout éloge, n'avaient satisfait le pacha en donnant pour le consul le pécule qu'ils avaient ramassé pour leur propre liberté. On apprit en France cette action admirable. Vincent dédommagea les captifs au moyen d'aumônes ; et, en juin 1661, lorsque M. Barreau fut rappelé à Paris, il rentra en France accompagné de soixante-dix esclaves rachetés par lui et par M. Philippe le Vacher.

- Est-il possible que la France ait souffert une telle conduite de la part des pachas ? dit Alfred.

- Je ne sais ce qui me frappe le plus, de la faiblesse de la France, de la brutalité de cet Ibrahim, de l'héroïsme des esclaves, ajouta M. Morelli.

- Il n'est donc pas permis, révérend père, d'exprimer un doute sur l'inique châtiment infligé au consul ?

- Hélas ! Madame, rien de plus conforme à l'histoire. La France, l'Angleterre, la Hollande, achetaient la paix avec la Turquie. On adressait des plaintes à la Porte, qui désavouait les pachas et leur faisait des reproches, mais tout en partageant les prises des corsaires. Et savez-vous ce que les Algériens eurent un jour l'audace de répondre au sultan : " Si l'on prétend nous gêner par des traités avec l'empire ottoman, il ne nous reste qu'à brûler nos vaisseaux pour nous faire chameliers. "

Cependant ils avaient dès longtemps excité en Europe une indignation qui devait tôt ou tard se traduire par une guerre. En 1617, une flotte française sous les ordres de M. de Beaulieu, met à la voile pour aller ruiner Alger. Tout se borne, à cause du mauvais temps, à la destruction de quelques navires. L'amiral Mansel et une flotte anglaise ne furent pas plus heureux, En 1638, les Vénitiens attaquèrent la flotte d'Ali-Pichini, qui dévastait les côtes de l'Adriatique et menaçait Notre-Dame-de-Lorette ; ils tuèrent quinze cents Turcs et Maures, et délivrèrent seize cents esclaves chrétiens qui servaient sur les galères ennemies. Deux ans après, les Algériens reparaissaient avec soixante-cinq vaisseaux de course, sans compter les navires qui desservaient les côtes de la régence. Vous comprenez comment, en 1657, ils osèrent bâtonner le consul de France.

- Et l'on doit avouer, observa M. Morelli, que l'injure était faite à toute la chrétienté ; car le consul de France était chargé de protéger toutes les nations européennes à Alger, sauf les Anglais.

- Et le consul d'Angleterre, croyez-vous qu'il fit mieux traité que celui de France ? A cette époque il était au bagne et travaillait à la charrue avec les esclaves ! Ruyter, le grand amiral hollandais, obtenait avec peine le rachat de quelques esclaves, et consentait à la visite des navires de sa nation par les corsaires.

Enfin Louis XIV, qui avait à cœur de mériter le surnom de Grand, ne put tolérer cet excès d'avanies dont on couvrait la France et l'Europe. En 1664, le duc de Beaufort s'empara de Djidjelli, qu'on eut le tort de ne pas conserver ; et en 1665 il détruisit une escadre algérienne à la Goulette, et signa en 1666 un traité qui fut un instant respecté des corsaires.

Mais Hadj-Mohammed-Treck, le premier roi d'Alger qui porta le titre de dey, et son gendre Baba-Hassan, recommencèrent les hostilités, Baba-Hassan déclare ouvertement la guerre à la France en 1682 Louis XIV envoie contre Alger Duquesne. L'amiral fit usage des bombes. C'était la première fois qu'on s'en servait sur mer. La ville fut affreusement ravagée ; mais le mauvais temps obligea les Français à la retraite. Duquesne reparut l'année suivante (1683). Le bombardement commença, et fut si terrible, que le père Jean le Vacher fut envoyé par les Turcs pour négocier. On accorda à Duquesne la remise des esclaves français ; puis Mezzomorto, chef de la marine, et un raïs, furent livrés en otage. Mais Baba-Hassan ne pouvait consentir à payer un million cinq cent mille francs d'indemnité. Mezzomorto obtient de retourner à terre comme pour l'y décider ; mais il le fait poignarder, se déclare son successeur, et fait feu contre les Français de toute son artillerie, en annonçant à Duquesne qu'il mettra les chrétiens à la gueule des canons si la flotte continue à se servir de bombes.

Or, les Anglais jouaient dans tous ces événements un rôle déshonorant, qui est trop souvent le leur dans l'histoire. Ils avaient acheté la paix, en 1682, en abandonnant aux Algériens trois cent cinquante bâtiments de commerce et les esclaves anglais enfermés dans les bagnes.

Au moment où Duquesne reprit le bombarderaient contre Mezzomorto, un Anglais influent, voyant des linges qui séchaient sur la terrasse du père le Vacher, fit croire aux Algériens que le consul faisait des signaux à la flotte. Aussitôt on se rua sur la demeure du vénérable lazariste, accablé par l'âge, les fatigues et les infirmités qu'il avait contractées à la peste de Tunis. L'éléphantiasis enflait ses membres. Les forcenés, qui conservaient encore quelques égards pour son caractère religieux, le portèrent dans sa chaise le dos tourné vers la mer, et conduisirent cette innocente victime à la mort qu'ils voulaient lui faire souffrir sans aucune formalité. Car, l'ayant mené sur le môle, ils chargèrent un canon de poudre, et, après avoir mis le serviteur de Dieu à la bouche, toujours assis dans sa chaise, ils lui firent mille indignités ; enfin ils mirent le feu au canon, et sacrifièrent ce saint homme à leur rage et à leur désespoir. Le canon creva; mais il avait eu tout l'effet que ces malheureux en avaient attendu, car il consuma la plus grande partie de la victime. Les restes de son corps et de ses habits furent ramassés par les chrétiens, qui les conservèrent comme de précieuses reliques, il y eut même des Turcs qui en voulurent avoir, pour se ressouvenir d'un homme dont les vertus et la rare prudence les avaient charmés pendant sa vie.

- La pièce de canon qui servit au supplice du père le Vacher, et qu'on surnomma la Consulaire, était énorme, dit Alfred. Elle a été transportée en France, et j'ai vu ce trophée à Brest, sur la place d'armes.

- Vingt-deux autres chrétiens, reprit le trinitaire, furent ainsi mis en pièces à la gueule du canon. Un jeune de Choiseul y est amené; le coup va partir, lorsqu'un raïs, autrefois prisonnier et qui a reçu du jeune homme les traitements les plus humains, le reconnaît et se jette sur lui pour le sauver ; mais les Algériens poussent au comble la barbarie, et le même coup fracasse les deux hommes, qui se tenaient embrassés !

Le désastre était grand dans la ville et dans le port, lorsque Duquesne, n'ayant plus de bombes, fit lever l'ancre et se retira.

Tourville ramena la flotte devant Alger en 1684, et Mezzomorto signa la paix le 25 avril, en rendant les esclaves. Deux ans plus tard, les corsaires violaient le traité, et le consul de France, M. Piolle, était mis au bagne. Le vice-amiral d'Estrées recommença, en 1688, l'œuvre de destruction tentée par Duquesne, et lança dix mille bombes sur la ville. Les algériens répondirent en plaçant à la gueule de leurs canons le père lazariste Michel Montmasson, originaire de Savoie, ancien curé de Versailles, le consul Piolle, un religieux, sept capitaines et trente matelot. D'Estrées, que l'inondation transportait hors de lui, fit égorger dix-sept Turcs, dont les cadavres furent lancés vers le port sur un radeau, et il revint à Toulon. Mezzomorto ne demanda la paix qu'en 1689, et Chaaban, son successeur, persévéra dans les bonnes relations avec la France. Les Algériens se tournèrent contre les Espagnols, qu'ils chassèrent d'Oran en 1708 ; mais cette ville. fut reprise, en 1732, par Philippe V.

Pendant le XVIIIe siècle, malgré les renouvellements des anciennes conventions, les faits de piraterie de la part des Algériens contre les nations d'Europe furent innombrables. La flotte de Danemark échoua, en 1770, devant Alger. Vingt-deux mille hommes, amenés par O'Reilly, en 1775, sur celle d'Espagne, ne débarquèrent que pour se faire battre ; et en 1792, deux ans après un épouvantable tremblement de terre qui renversa Oran, les Espagnols évacuèrent cette ville, et les Algériens y entrèrent.

L'Europe entière était donc abaissée encore au siècle dernier devant les corsaires d'Alger. Et cet abaissement était accepté, car il avait pour signe des tributs fixes à payer au dey, ou des présents à faire officiellement lors de l'installation des nouveaux consuls. Alors même que les traités ne rendaient pas ces présents obligatoires, on ne laissait pas de les offrir.

La France avait obtenu la situation la moins déshonorante. Notre commerce était représenté par la compagnie royale d'Afrique, héritière des établissements qu'on appelait les Concessions françaises d'Afrique, et où nous faisions la pêche du corail. Le plus ancien de ces comptoirs est le Bastion de France, fondé près de la Calle, en 1561. Il y avait une chapelle voûtée, dédiée à sainte Catherine. Au?dessus de cette chapelle étaient des chambres pour les chapelains, et l'hôpital s'élevait entre ce bâtiment et un jardin. Lorsque les bateaux corailleurs n'étaient pas inquiétés, on comptait sept à huit cents Français au Bastion de France, dont on ne voit plus que les ruines. Nous eûmes d'autres maisons au cap Nègre, à la Calle. Mais, tout en payant de fortes redevances pour ces concessions, nous y avons souffert bien des outrages et des injustices ; elles recevaient le contre-coup de nos guerres avec Alger. Aussi furent-elles abandonnées et saccagées à diverses reprises.

Avant la révolution, la France offrait encore des présents au roi-corsaire pour l'installation de ses consuls ; mais elle n'y était pas tenue, et elle avait affranchi comme elle de toute redevance légale les États de l'Église.

Le Portugal et Naples payaient par an vingt-quatre mille piastres, sans compter les présents.

La Toscane, vingt-trois mille piastres au renouvellement des consuls.

La Sardaigne faisait des présents analogues.

L'Autriche, quoique exemptée par la Porte, se ménageait par des cadeaux les faveurs du dey.

La Hollande, les États-Unis, l'Angleterre, la Suède et le Danemark payaient de fortes sommes à chaque changement consulaire, et de dix en dix ans, au renouvellement des traités.

Quant à ma chère Espagne, mal lui en aurait pris de ne pas se montrer généreuse. En juillet 1791, lorsque Hassan?Pacha succéda au dey Mohammed, notre vice-consul don Miguel de Larrea s'empressa d'offrir les cadeaux d'usage. Vous pouvez voir le procès-verbal de cet acte officiel aux archives du consulat d'Espagne, où je l'ai lu récemment. Le total de l'offrande monte à la valeur de cinq mille trois cent quatre-vingt-douze écus de cinq francs.

Au dey :

Un caftan d'or 120 écus.

Un anneau, anillo solitario 700 écus

Un autre en diamants et en forme de rose 500 écus

Une plume en diamants et en émeraudes 700 écus

Une paire de pendants d'oreilles en diamants et en rubis 320 écus

Une rose en diamants, pour la femme du dey 2200 écus

Total : 4540 écus

Au khasandji, premier ministre, ou ministre des finances et de l'intérieur.

Un caftan d'or 36 écus.

Un anneau 360 écus

Deux pièces d'étoffe 60 écus

Total : 456 écus

A l'agha, ou ministre de la guerre.

Un caftan d'or 96 écus.

Un anneau 300 écus

Total : 396 écus

On était trop heureux que ces messieurs voulussent bien, en échange de si jolis deniers, accorder leurs bonnes grâces à l'Europe.

- Et que devenaient donc, révérend père, les esclaves chrétiens durant cette période moderne, ou depuis que les dignes prêtres de Saint-Lazare avaient réussi à s'établir en Afrique ?

- Nous avons vu, Madame, deux pères lazaristes, Jean le Vacher et Montmasson, martyrs du devoir, comme d'autres de leurs confrères le furent de la charité. L'Algérie et la Tunisie, depuis 1651, formaient un vicariat apostolique gouverné par un lazariste, qui résida, depuis 1672, à Alger.

Les conséquences de la révolution française ont mis fin à l'exercice d'une charité qui depuis un siècle et demi ne se démentait pas.

- Les trésors de cette vertu, dit Mme Morelli, sont inépuisables au cœur des fils et des filles de saint Vincent de Paul.

- L'Algérie en est témoin chaque jour, ajouta M. Morelli. Le zèle qui se déployait dans les bagnes agit aujourd'hui dans les hôpitaux et dans les prisons, au grand séminaire de Kouba, dans les orphelinats et les écoles.

- Il est probable, révérend père, dit Carlotta, que les lazaristes nous ont gardé la mémoire de quelques martyrs comme l'ont fait les religieux des autres ordres établis en Afrique.

- Assurément, ma fille; vous pouvez ouvrir de nouveau le livre d'Abelly, où vous lisiez tout à l'heure, et vous y trouverez plusieurs histoires intéressantes. Prenez connaissance de cette lettre de M. Guérin, un des premiers lazaristes que saint Vincent de Paul envoya en Afrique. "

Et la jeune fille lut ainsi :

" Deux Anglais se sont convertis à notre sainte foi, qui servent d'exemple à tous les autres catholiques. Il y en a un troisième qui n'a que onze ans, l'un des plus beaux enfants qu'on puisse voir et un des plus fervents que l'on puisse souhaiter, et d'ailleurs grandement dévot à la sainte Vierge, laquelle il invoque continuellement, afin qu'elle lui obtienne la grâce de mourir plutôt que de renier ou offenser Jésus-Christ : car c'est le dessein de son patron, qui ne le garde que pour lui faire renier la foi chrétienne et qui emploie toutes sortes de moyens pour cela. Si on pouvait nous envoyer deux cents piastres, nous le retirerions de ce danger, et il y aurait lieu d'espérer qu'un jour, avec la grâce de Dieu, ce serait un second Bède, tant il a d'esprit et de vertu ; car on ne voit rien en lui qui tienne de l'enfant. Il fit profession de la foi catholique le jeudi de la semaine sainte du carême dernier (1646), et communia le même jour, ce qu'il réitère souvent. Il a déjà été battu deux fois de coups de bâton pour être contraint de renier Jésus-Christ. A la dernière fois, il dit à son patron, pendant que celui-ci le frappait : " - Coupe-moi le cou, si tu veux ; car je suis chrétien et je ne serai jamais autre.

" Il m'a plusieurs fois protesté qu'il est résolu à se laisser assommer de coups plutôt que de renoncer à Jésus?Christ. Toute sa vie est admirable en un âge si jeune et si tendre. "

- On pourrait ajouter à cet exemple, dit M. Morelli, celui d'un renégat protestant de la Rochelle, Soliman-Raïs. En 1621, ce corsaire redoutable fut pris aux îles d'Yères par M. de Beaulieu, commandant la galère la Guisarde. Il était forçat depuis cinq ans, lorsque la grâce lui donna le désir d'embrasser la religion catholique. Il obtint d'être échangé contre un Marseillais de distinction, esclave à Alger. Les habitants de cette ville éprouvèrent une grande joie du retour du fameux Soliman, et on lui confia bientôt un beau navire. Il le charge de Turcs, de renégats et d'esclaves, et se met en mer. Il relâche à Sousa, non loin du port, fait descendre les Turcs, et déclare aux autres qu'il va fuir en terre chrétienne. Au cri de : Liberté ! on enchaîne les Turcs encore à bord, et le grand maître de Malte accueille peu après le raïs et ses compagnons. Soliman se fit instruire, abjura ses erreurs, reçut du grand maître de Vignacourt le grade de chevalier de Grâce de la Religion, et, couvert de gloire par maints prodiges de valeur, mourut enfin frappé d'un boulet dans un combat contre les Turcs de Rhodes.

- Si Mademoiselle veut poursuivre sa lecture, une lettre d'un autre lazariste nous révélera d'autres fruits de salut obtenus par les missionnaires. "

Et Carlotta continuait :

" Nous ouvrons dans ce pays une grande moisson, qui est encore accrue à l'occasion de la peste ; car, outre les Turcs convertis à notre sainte religion, que nous tenons cachés, il y en a beaucoup d'autres qui ont ouvert les yeux à l'heure de la mort, pour reconnaître et embrasser la vérité de notre sainte religion. Nous avons eu particulièrement trois renégats, lesquels après la réception des sacrements sont allés au ciel ; et il y en eut un, ces jours passés, lequel, après avoir reçu l'absolution de son apostasie, étant à l'heure de la mort environné de Turcs qui le pressaient de proférer quelques blasphèmes, comme ils out accoutumé de faire en une telle occasion, n'y voulut jamais consentir; mais, tenant toujours les yeux vers le ciel et un crucifix sur son estomac, il mourut dans les sentiments d'une véritable pénitence.

" Sa femme, qui avait, comme lui, renié la foi chrétienne, et qui était religieuse professe, a reçu pareillement l'absolution de sa double apostasie, y ayant apporté de son côté toutes les bonnes dispositions que nous avons pu désirer. Elle demeure à présent retirée dans sa maison sans en sortir, et nous lui avons ordonné deux heures d'oraison mentale chaque jour, et quelques pénitences corporelles outre celles de sa règle ; mais elle en fait beaucoup plus par son propre mouvement, étant si fortement touchée du regret de ses fautes, qu'elle irait s'exposer au martyre pour les expier, si elle n'était point chargée de deux petits enfants, que nous avons baptisés, et qu'elle élève dans la piété, comme doit faire une mère vraiment chrétienne.

" Il est mort encore un autre renégat près du lieu de notre demeure, lequel a fini sa vie dans les sentiments d'un vrai chrétien pénitent. J'attends de jour à autre quelques Turcs pour les baptiser. Ils sont fort bien instruits et grandement fervents en notre religion, m'étant souvent venus trouver la nuit en secret. Il y en a un entre les autres qui est de condition assez considérable en ce pays. "

- A cette époque, reprit le P. Gervais, deux enfants d'environ quinze ans, l'un Anglais, l'antre Français, se trouvaient esclaves à Tunis dans deux maisons rapprochées. Le Français convertit au catholicisme l'Anglais, qui était protestant. Des marchands anglais proposèrent à ce dernier de le racheter; mais, fortifié par M. le Vacher dans son attachement à la vraie foi, il préféra rester esclave, parce qu'il y voyait plus de sûreté pour sa religion.

Les maîtres brutaux de ces deux enfants les assommaient de coups ; parce qu'ils refusaient d'apostasier. Un jour le petit Français fut tellement frappé, qu'il resta comme mort. En ce moment l'Anglais s'introduisait furtivement auprès de son ami, ainsi qu'il le faisait souvent pour s'encourager mutuellement à la persévérance. Le voyant dans cet état, il l'appela par son nom : " Je suis chrétien pour la vie, dit le petit Français en reprenant ses sens. "

L'Anglais, à cette parole, se met à baiser les pieds meurtris et sanglants de son cher compagnon, Des Turcs le voient et lui demandent :

" Que fais-tu là ?

- J'honore les membres qui viennent de souffrir pour Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Dieu. "

Les barbares le chassèrent en l'injuriant.

Guéri de ses plaies, le Français, allant voir un jour son ami, le trouve à son tour étendu sur une natte de jonc et brisé de coups. Il s'approche sans craindre le patron ni d'autres Turcs qui étaient présents, et dit au jeune Anglais :

" Lequel aimes-tu mieux de Jésus-Christ ou de Mahomet ?

- J'aime Jésus-Christ seul ; je suis chrétien et veux mourir chrétien. "

Les Turcs se fichent contre le Français ; l'un d'eux tire son couteau et s'avance en le menaçant de lui couper les oreilles. Le Français saisit lui-même le couteau, se coupe une oreille, et la tenant toute sanglante devant ces barbares, il leur dit :

" Voulez-vous encore l'autre ? "

On lui arracha le couteau des mains, et leurs maîtres, désespérant d'abattre ces jeunes héros, les laissèrent tranquilles. L'année suivante, ils moururent de contagion, et allèrent recevoir au ciel la récompense de leur foi.

Il y aurait beaucoup à dire si l'on voulait reprendre tout ce que les lazaristes firent pour le soulagement, pour le salut de l'âme et du corps des esclaves.

Nous les voyons sauver de la servitude des prisonniers qu'on veut y plonger au mépris des traités ; faire fleurir la piété dans les bagnes, en y établissant les saints exercices des paroisses de France ; distribuer de petits rafraîchissements à ceux qui succombent sous le travail, à ceux qui scient le marbre, par exemple, aux rayons d'un soleil dévorant, et jusqu'à tirer la langue comme les chiens haletants ; corriger les vices qui se déclarent dans cette foule d'hommes de tous pays ; visiter, confesser, administrer les malades, le jour et la nuit ; parcourir les campagnes pour y soutenir le courage des esclaves isolés et mourants de fatigue sur la glèbe ; en un mot, s'exposer eux-mêmes aux avanies, aux coups, à la mort, pour le salut de leurs frères bien-aimés.

Ils n'épargnaient rien pour le rachat des captifs, et surtout des femmes, dont le sort était le plus à plaindre. Un d'eux l'écrivait à saint Vincent de Paul, et lui citant divers traits où la foi et l'honneur de ces infortunées étaient en grand péril, il disait :

" Il n'y a pas longtemps que pour en contraindre une de renier Jésus-Christ, ces cruels lui donnèrent plus de cinq cents coups de bâton, et, non contents de cela, comme elle était à demi morte par terre, deux d'entre eux la foulèrent avec les pieds sur les épaules avec une telle violence, qu'ils lui crevèrent la poitrine, et elle finit ainsi glorieusement sa vie en la confession de Jésus-Christ. "

Le même missionnaire montre assez que les lazaristes ne reculaient devant aucune démarche pour sauver un esclave, lorsqu'il dit :

" Nous avons ici un petit garçon de Marseille âgé de treize ans, lequel, depuis qu'il a été pris et vendu par les corsaires, a reçu plus de mille coups de bâton pour la foi de Jésus-Christ, qu'on voulait lui faire renier par force. On lui a, pour ce même sujet, déchiré la chair d'un bras, comme on ferait une carbonnade pour la mettre dessus le gril; après quoi, ayant été condamné à quatre cents coups de bâton, c'est-à-dire à mourir ou à se faire Turc, j'allai promptement trouver son patron, je me jetai trois ou quatre fois à genoux devant lui , les mains jointes, pour le lui demander; il me le donna pour deux cents piastres, et n'en ayant point, j'empruntai cent écus à intérêt, et un marchand me donna le reste. "

Pour le dire en terminant, ajouta le vieux trinitaire, il est infiniment regrettable que le dépôt des archives de Saint-Lazare ait été détruit. Si l'on en juge par ce qu'on sait des premiers temps de leur mission d'Afrique, les lazaristes ont fait un bien immense aux esclaves dans ce pays. Au vivant de saint Vincent de Paul, ils avaient dépensé près de cent vingt mille livres pour les secourir, et ils avaient rendu plus de douze cents de ces malheureux à leur pays et à la liberté.

Enfin, par un trait où se manifeste bien la tendresse de son âme, saint Vincent de Paul s'était chargé de payer le port des lettres des esclaves à leurs parents et des parents aux esclaves.

- Oh' s'écria Carlotta, il n'y a rien de plus beau ni de plus touchant dans la vie de saint Vincent de Paul.

- Nous sentons bien cela, dit Alfred, nous autres qui vivons presque toujours séparés.

- Une lettre ! une lettre qu'on apportait à un esclave, disait de son côté M. Morelli, mais c'était un bonheur dont on ne peut se faire d'idée. Il n'a de comparable que celui des familles qui recevaient les réponses datées du bagne.

- Eh ! mon ami , répliquait Mme Morelli, ne pouvons-nous pas en juger par ce qui se passe entre nous ?

Alfred est aux Antilles. Le courrier arrive aujourd'hui. Nous sommes impatients. Personne ne peut vaquer à son ouvrage. On va, on vient pour savoir si le navire est signalé. Le voilà. Nous découvrons en mer sont panache de fumée, que personne ne voit encore rien. C'est lui, c'est lui. L'impatience va croissant. On maudit la lenteur de l'administration des postes. Le facteur sonne à casser la clochette. Carlotta se précipite dans l'escalier. Elle court en apportant la lettre collée sur ses lèvres. C'est elle, quoi qu'on en puisse dire, qui arrache l'enveloppe et qui fait la lecture. Mais elle dévore si vite toutes les phrases que je n'entends rien, ni vous non plus, monsieur Morelli, bien que vous ayez mis vos lunettes pour mieux écouter.

Enfin une nouvelle lecture plus calme nous fait venir pour l'ordinaire les larmes aux yeux. Fatma elle-même est debout derrière nous, interrogeant nos visages, lorsqu'elle ne comprend pas la lecture.

Et cette scène se renouvelle autant de fois que le courrier nous arrive.

Jugez des émotions si douces, même dans leur violence, que la charité de saint Vincent de Paul a causées en payant les ports de lettres des esclaves."

A SUIVRE

|

CONTE EN SABIR

Par Kaddour

|

|

LI KABYLE, SON FILS Y SON BOURRIQUOT

FABLE IMITEE DE LA FONTAINE!

Ji voir, y a lontan, to pris de Balistro,

On Kabyle, y son fils, afic son bourriquot.,

Qui son marchi la rote, di côté d'Arbatache.

Por vendre li bourriquot, pour achetir one p'tit vache,

Bor qui 'soit bian jouli, y por pas fatigué

Li Kabyle y son fils y li pran par li pié,

Y li mite sur son dos, por partir au marchi.

- On torco qui bassi, qui voir cit affir là

Y son rir mon zami -- Y di : " Ti po sarchi

Bian lontan por trovi, plous bête qui cit gens là ! "

Li Kabyle y compran, qui ça fouti di loui

Y lach' l' bourriquot por marchi divant loui.

Ci lui là bian contan, y si mit à corir,

Ma Li fils y l'attrappe, y por fir son blisir

Y Monti sor son dos ; son pire y vian darrière.

On arabe qui passi, y si mi en coulère :

Quis qui ci grand finian ? Encore qui ti es jone

" Ti bisoan qui cit vio, qui ji soye ton garçone ?

" Discendi gran rossard, y march' afic ton pied,

" Y lisse montir cet vio, qui son bian fatigué.

" Li p'tit y descend, por qui monte son pire,

For suivre por Barrière, bisoan qui son corir.

Trois mazmazilles qui basse, y qui voir cit pitite

Tout rouge à la figoure, barce qui son marchi vite,

Y dire : " Ci digotan, di voir cit vio là

" Qui fir son malin assi come on hacha,

" Quand cit joli garçone, y son bientôt crévi "

" Moi hacha qu'il bonhor ! qu'il sanche qu'il m'a trovi ;

" Ti pas honte akarbi (1), bougre di vio finian,

Di fir corir la rote vot fils, vot zenfant ?

" Li vio y son pensi, pit être il a raison,

Par darrière ji va fir monter mon p'tit garçon.

Y son marchi la rote, pit être un kilomitre.

Quand y son rencontri, mossiou li gran champitre

Qui dir : " Quis qui ci ? ispice di vio coillon,

Ji fir procès-verbal, ji conni loi Grammon,

" Bian sor qui vos alli, por li vendre al marchi ? "

" - " Ça ci vri mon zami, ti trovi sans sarchi,

" Moi ji vian di mon douar' (2) y ji va Arbattache

" Por vendre cit bourrico, por achetir une p'tite vache.

" Toi ti conni la loi, moi ji ni conni pas :

" Ji m'en va discendi afic mon fils aussi,

" Y lis lo l' bourriquot marchi comme y voudra.

" L' bourriquot bian content, y son fir la mousic,

" Lorsqui basse un spahis sor on chval manific.

" Y rigardi cit vio qui peu bian marchi :

" Pourquoi ti march'à pié, vos usi vot soulier,

" Lorsqui ton bourriquot, y fir sa mariol "

" Ti es blous borriquot, blous qui loui ma barol.

- Moi ji souis bourriquot ? Blous qui vous. Ti m'embite.

" Y ji crois ji souis libre pour ji fir à ma tite.

" Quis qui ci toi to l' tan, vous ti vian m'agueuler

" Toi ti dir fo descendre, l'autre y dir fo monter.

" Ti m'embite à la fin. L' bourriquot cit à moi,

Ji fir quis qui ji veu, ça rigarde pas toi. "

MORALE

Li mon Diou qui li grau, y qui la conni biais,

Jami y po fasir qui li monde son contns.

Aujord'hui ti vodra por mangi bon couscous;

Diman ti vodra pas à ton femme fir bousbous;

Jami ti po savoir quis qui ci bor blisir,

Ti po pas fir contan y ta mir y ton pir..

(1) Parole d'honneur

(2) Village

|

|

MES SOUVENIRS

Par Mme ETIENNE Paulette (93 ans)

|

|

LES PETITS METIERS DE CHEZ NOUS

- Le LAITIER -

J'étais encore une fillette et mon grand plaisir était, le mercredi soir après la classe d'aller dormir et passer le jeudi chez ma grande sœur nouvellement mariée. Elle habitait la rue Garibaldi et pour moi, petite campagnarde venant des hauteurs de la Ménadia, qui à l'époque, ne comptait qu'une dizaine de villas et dont les nuits n'étaient troublées que par le glapissement des chacals menant leur sarabande entre la Casbah et les Beni-Ramassés, les bruits de la rue me fascinaient et me tenaient éveillée. C'était le raclement des chaises et des bancs sur les trottoirs où les gens s'assemblaient pour bavarder - les pas des noctambules revenant d'un spectacle - le roulement des calèches et vers le matin les maraîchers portant leur récolte au marché. Les charrettes à bras et les carrioles se succédaient, leurs grosses roues ébranlant les pavés.

Vers les cinq heures, on entendait dans le lointain un bruit étrange. On aurait dit le crépitèrent d'une pluie d'orage accompagné d'un son de clochettes; une voix d'homme s'élevait parfois, incompréhensible. Cela s'arrêtait, puis le crépitement reprenait, les clochettes tintinnabulaient, s'arrêtant à nouveau, recommençant encore. Le bruit se rapprochait. N'y tenant plus, ma curiosité plus forte que tout, j'ouvrais doucement les volets.

Et alors au bout de la rue, venant du pont Blanc, un troupeau de chèvres apparut. Elles étaient toutes blanches comme celles de Monsieur SEGUIN et trottinaient allègrement faisant tinter leurs sonnailles. Un homme, le feutre cabossé sur le crâne, un foulard rouge roulé autour du cou, les conduisait. Il portait sur une épaule un tabouret de bois et dans sa main il tenait un gros bâton noueux. A son autre bras se balançait un seau en zinc duquel dépassait le manche d'une "mesure". C'était lui que j'avais entendu qui disait "voilà l'laitier...é"

Devant la porte des immeubles apparaissaient en peignoir, bigoudis ou papillotes sur la tête, les ménagères tenant l'une, un pot à lait, l'autre, une casserole, cette autre une marmite, cette autre encore une bouteille surmontée d'un entonnoir. L'homme s'arrêtait, les chèvres assemblées autour de lui. Il posait son tabouret sur lequel il s'asseyait, docilement une chèvre s'approchait se laissant traire et sur un claquement de langue de l'homme, s'écartait laissant sa place à une autre - et ainsi, selon le nombre de clientes, quatre ou cinq chèvres se succédaient. Le lait giclait dans le seau tout mousseux. Usant de sa mesure le laitier remplissait les récipients qu'on lui tendait, faisant chaque fois "bonne mesure". Une fois payé, il reprenait son chemin s'arrêtant un peu plus loin pour recommencer sa vente, directement du " producteur au consommateur ".

Il faisait ainsi les rues de la Colonne mais bientôt les gens firent une pétition pour en demander la surpression par mesure d'hygiène et à cause du bruit.

Il est vrai que longtemps après leur passage, l'odeur tenace des chèvres persistait et leurs nombreuses crottes jalonnaient leurs parcours. Comme il y en avait une bonne vingtaine...les balayeurs de rue avaient, les pauvres, fort à faire!

Paulette ETIENNE

|

|

ANECDOTE

Copie de la dépêche du 25-26 avril 1954

Envoyé par M. Charles Ciantar

|

|

Match entre les associations de Bône

et le

personnel de la dépêche de l'Est.

| |

| HISTOIRE DES VILLES DE LA

PROVINCE DE CONSTANTINE N°8

PAR CHARLES FÉRAUD

Interprète principal de l'Armée auprès du Gouverneur général

de l'Algérie.

|

|

LA CALLE

ET DOCUMENTS POUR SERVIR A L'HISTOIRE

DES ANCIENNES CONCESSIONS

FRANÇAISES D'AFRIQUE.

Au GÉNÉRAL FORGEMOL

Ancien Capitaine Commandant supérieur,

du Cercle de La Calle

Troisième destruction du Bastion en 1637

Le Corsaire Ali Bitchinin, aborda au Bastion le 13 Décembre 1637, annonçant au Gouverneur qu'il ne faisait que s'arrêter quelques instants et allait continuer sa route. Le Gouverneur ignorant ce qui s'était passé, à Alger, avec le chevalier de Manty, reçut en toute confiance le Corsaire et tous les siens. Mais ils n'étaient pas plutôt entrés dans la Place qu'ils se saisissaient des personnes et des marchandises et chargeaient le tout sur les Galères, en enlevant aussi les portes et les fenêtrés de l'Établissement, après quoi ils y mirent le feu.

Une lettre datée d'Alger, le 11 Janvier 1638, annonce que tous les Français du Bastion, au nombre de trois cent dix-sept, ont été amenés dans cette ville, desquels les uns furent vendus sans aucune considération, et les autres répartis aux Galères. (Dans la Correspondance de Sourdis, T. II, P. 411. et D'après un Auteur Anglais, le Gouverneur du Bastion parvint seul à se sauver à Tabarque.)

Le Divan, en agissant ainsi ab irato, n'avait pas songé qu'il privait une grande partie des Indigènes de la province de Constantine des bénéfices commerciaux que ceux-ci faisaient avec les Français du Bastion. Or, ces Indigènes frustrés d'un négoce lucratif, déclarèrent qu'ils ne pouvaient plus rien payer aux Turcs, et, en effet, ils refusèrent nettement d'acquitter la lezma ou Impôt annuel.

A cette époque, le Chef des populations nomades sahariennes avait à se venger des Turcs de Constantine qui avaient traîtreusement assassiné son frère. Il exploita habilement les éléments de révolte provoqués par la destruction du Bastion, et tout le Pays prit les armes. Telle était donc la situation en 1638. A l'extérieur, hostilité avec les Français, sinon guerre déclarée ; à l'intérieur, formidable insurrection des Indigènes, née de deux causes différentes dans le Sahara et sur le bord de la mer.

Les révoltés attaquèrent Constantine et finirent par battre, en rase campagne, l'armée Turque envoyée d'Alger pour les réduire à l'obéissance.

Enfin, le Chef des Hanencha, Khaled ben Ali, Suzerain de tout le pays frontière dans lequel étaient situés le Bastion et La Calle, consentit à rétablir la paix avec les Turcs aux conditions suivantes :

1° Les Turcs n'inquiéteront plus les révoltés au sujet de la Lezma ;

2° Ils s'en retourneront droit à Alger sans se détourner ni à droite ni à gauche de la route, sous peine d'être tous taillés en pièces ;

3° Ils rebâtiront le Bastion de France, ainsi que ses dépendances, attendu que c'est là qu'eux, révoltés, allaient échanger leurs denrées contre de bon argent avec lequel ils payaient la lezma ; de sorte que la ruine du dit Bastion les avait empêchés de ne plus rien payer.

Pendant les années 1638 et 1639 on ne tenta rien contre les Algériens, et ce ne fut qu'au commencement de l'année 1640 que l'Archevêque de Bordeaux reçut l'ordre d'ouvrir de nouvelles négociations avec eux, par l'entremise d'un Sieur de Coquiel, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, aidé du sieur Thomas Picquet, de Lyon.

Traité de Coquiel en 1640

Les Turcs d'Alger, pour rétablir la paix dans la Province de Constantine avaient intérêt à permettre le rétablissement du Bastion de France. Ils consentirent donc avec de Coquiel les Conventions suivantes :

" Articles du Traité fait pour le Bastion de France, Massacarès, dit La Calle, de Roze, Échelle de Bône et du Cole, fait avec le Pacha et Divan d'Alger, en présence de tous les Juges, Mufti et Cadis; par Jean-Baptiste de Coquiel, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, l'An 1640 et le septième Juillet qui est l'année 1050 et le quinzième jour de la Lune de Rebie El-Ouel, suivant le compte des Musulmans, pour y négocier en laines, cuir s, cires et autres Marchandises et faire la pêche du Corail depuis le Cole jusqu'au Cap Roux, qu'ils ont juré et promis obéir, savoir :

I. " Que les Vaisseaux, Barques et Polacres pourront aller et venir aux dites Échelles sans que personne les puisse troubler, et que défenses seront faites à tous autres marchands d'y négocier en aucune façon.

II. " Moyennant quoi, le dit de Coquiel nous paiera, tant pour la Ferme des terres qu'il possédera que pour les dits négoces du Cole et Bône, la somme de trente-quatre mille doubles chaque année, savoir : vingt-quatre mille doubles dès mains du Pacha pour la paie des soldats et dix mille doubles au Trésor de la Kasba.

III. " Lui sera permis de bâtir aux dites Places de Bastion Massacarès et Cap Roze, pour se défendre des Galères d'Espagne et des Frégates de Sardaigne, Majorque et Minorque, et pour pouvoir défendre les navires des Musulmans se retirant dans les dits Ports pour le mauvais temps ou peur des ennemis, comme aussi pour se défendre contre les Maures rebelles.

IV. " Pourra aussi bâtir à l'embouchure des Ports pour y tenir sentinelles.

V. " Arrivant que nos Galères ou Vaisseaux rencontrent aucun des Vaisseaux du dit de Coquiel, ne pourront rendre aucun déplaisir aux gens, ni moins prendre aucun garçon, ni chercher aucune avarie, sur quelque prétexte que ce soit, ainsi les laisseront aller libres en France à leur voyage.

VI. " Arrivant que les barques qui pêchent le Corail fussent, par le mauvais temps, portées en aucune des Échelles de la côte du Royaume d'Alger; personne ne les y pourra troubler, mais leur sera donné toute aide et faveur.

VII. " De Même, ne sera donné aucun empêchement aux dites Barques qui pêchent le Corail étant rencontrées par nos Vaisseaux allant et venant à Tunis.

VIII. " Lui sera permis de bâtir ou louer aux lieux de Bône et du Cole, maison, magasin, four et moulin, pour loger ses gens, pour y négocier et retirer les Coraux que ses gens pêcheront, et autres choses, les Bateaux desquels auront libre retraite aux dits Ports.

IX. " Ne seront, ses Agents ni ses Mariniers des Barques et Bateaux obligés de prendre du pain de la Noube du Cole ni du Bazar Bachi (magasin du Gouvernement) et le feront eux-mêmes, dans leur four, sans que personne les y puisse empêcher et pourront prendre toutes sortes de vivres et rafraîchissements pour leur nécessité, de même que les habitants de la ville et au même prix, sans que l'on puisse faire monopole sur eux.

X. " Et d'autant que dans les Ports de Bône et du Cole, quelques-uns s'émancipent sous prétexte de porter en Alger, de vendre des Cires, Laines et Cuirs, aux Patrons des Barques et Brigantins de Tunis, ou même audit Alger, où ils les vendent dans le Port aux vaisseaux Livournais, seront faites très expresses défenses à toutes sortes de personnes de faire semblables négoces, et se trouvant telles marchandises dans les dits Vaisseaux, Barques ou Brigantins, seront confisqués et les gens châtiés.

XI. " Ne sera permis à aucune personne de la Noube, de Bône et du Cole, ni autres Marchands, faire aucuns des dits négoces, ni moins le faire sous le nom d'autres.

XII. " Et d'autant que, tant à Bône qu'au Cole, l'on avait du temps de M. Sanson introduit beaucoup de nouvelles coutumes, il est fait expresses défenses de ne prendre autre chose que ce que l'on avait accoutumé donner du temps que les Anglais avaient les Échelles, et ne paiera aussi les droits des marchandises aux Caïds, que comme on faisait audit temps des Anglais.

XIII. " Ne pourra être contraint par le Caïd, ni la Noube de prendre des Truchemans pour faire son négoce, n'en ayant point de besoin.

XIV. " Et pour remédier aux abus qui se font aux dites Échelles par les Maures et les habitants de la ville, de frauder les Cires et les augmenter avec du parasine, huile et graisse et autres choses, seront : telles Cires qui se trouveront ainsi, brûlées, et les Marchands qui s'en trouveront saisis, amendés et châtiés pour donner exemple aux autres.

XV. " Que toutes sortes de personnes, soit Génois, soit Corses, Flamands, qui seront au service du dit Bastion, ou sûr les Vaisseaux ou Barques, seront privilégiés comme des même Français, et étant pris, ne pourront être faits esclaves, attendu que l'on ne peut passer de se servir des dites sortes de Nations, tant pour la Pêche du Corail, qu'autrement.

XVI. " Arrivant la mort de quelqu'un de ces gens dans les dites Échelles, ne pourra personne empêcher de leur donner enterrement, mais y aideront.

XVII. " Quand le Bastion de France aura besoin de prendre, dans lesdites Échelles de Bône et du Cole, des cargaisons, olives, huile, fromage, beurre et autres vivres, ne leur pourra être refusé en le payant ; aussi ayant besoin de biscuits, en nécessité, leur sera donné en payant, jusque que la nécessité sera passée.

XVIII. " Ne seront obligés, les Barques ni Vaisseaux du Bastion, de donner leurs voiles dans les Ports de Bône et du Cole, attendu qu'ils ont des gens en Alger qui répondent de cela. (Nous avons déjà dit que chaque navire Chrétien était forcé de donner en garantie son gouvernail et ses voiles pendant son séjour dans un Port barbaresque.)

XIX. " Ne sera obligé de payer aucuns droits du Corail et argent qu'il enverra en argent pour payer la lisme.

XX. " Tous Navires et Barques du Bastion qui viendront en Alger ne seront obligés de prendre des cuirs ni cires du magasin du Cade des cuirs.

XXI. " Et d'autant que dans la ruine du Bastion ils ont perdu tous les livres et toutes les promesses et quittances des négoces qu'ils faisaient avec ceux de Bône et du Cole, et que, par conséquent, ils ne peuvent justifier des paiements; ils seront déchargés de payer toutes promesses qui pourraient avoir été faites par eux ou leurs gens en faveur des dits de Bône et du Cole.

XXII. " Tous ceux qui résideront en Alger, pour les affaires du Bastion, seront protégés, sans que personne puisse leur donner aucun trouble ni mauvais traitement.

XXIII. " Arrivant différend entre les Français et, nous, et que cela causât rupture de notre part, n'en seront, les dits du Bastion, en aucune façon responsables ; et tous ceux qui parleront de rompre le dit Bastion, seront obligés de payer les trente-quatre mille doubles tous les ans, qui se paient tant au Pacha qu'au Trésor de la Casbah, afin que la paie des soldats n'en reçoive aucune atteinte.

" Ainsi sont les Articles de cette Capitulation, écrite et publiée, et fait deux copies en façon d'Acte, l'une pour garder dans la caisse du Trésor de la Casbah, et l'autre l'avons donnée au dit Jean-Baptiste de Coquiel, pour s'en servir en temps et lieu.

" Fait au milieu de la Lune de Rabi el-Ouel, l'an 1050, suivant le compte des Musulmans (7 Juillet 1640). "

Le Cardinal de Richelieu repoussa énergiquement le Traité de Coquiel, qui n'avait pas, disait-il, suivi ses ordres, et qui était contraire aux Capitulations que le Roi avait avec le Grand Seigneur.

Cependant, ce Traité, quoique non ratifié par le Roi, était en vigueur au Bastion de France, puisque le 19 Août 1641, le Père Archange de l'Isle, Augustin déchaussé, y trouvait le personnel Français rétabli, au moins partiellement.

Rupture de Picquet

L'Établissement commercial du Bastion qui venait d'être rendu à la France, ne se soutint pas longtemps. Picquet de Lyon qui le dirigea dans cette troisième phase de son existence, ayant fait de mauvaises affaires et devant à Alger des sommes considérables qu'il ne pouvait payer, le Bey d'Alger le menaça de le faire maltraiter.

En 1658, Picquet s'embarqua frauduleusement et s'enfuit avec sa garnison et tous les effets du Bastion. Mais non content de faire banqueroute à ses Créanciers, ce misérable, qui déshonorait le nom de la France chez les Algériens, enleva les quatre Chaouchs et les cinquante Maures envoyés pour lui réclamer ses dettes, les chargea de chaînes et alla les vendre à Livourne aux galères de Toscane. De retour en France, Picquet n'eût pas honte d'ajouter à son nom comme titre de Noblesse, celui de La Calle. Il revenait riche et on le laissa faire. Néanmoins le Gouvernement Français s'empressa de le désavouer dès qu'il eût connaissance de cet acte odieux, et les Arabes que Picquet avait vendus en Italie, rachetés par les soins de notre Consul de Livourne, furent renvoyés dans leur pays.

A la suite de l'attentat de Picquet, le père Barreau, Préfet Apostolique, qui remplissait, à Alger, les fonctions de Consul de France avait été jeté en prison et les Esclaves Chrétiens eurent beaucoup à souffrir. St-Vincent de Paul, Supérieur de la mission, s'employa si bien, que les Arabes enlevés furent, disons nous, rachetés, rendus et Barreau remis en liberté. Louis XIV voulant alors réorganiser le Bastion, écrivit à Ibrahim Pacha la lettre suivante qui resta sans réponse.

" Illustre et magnifique Seigneur, ayant pourvu de la charge de Gouverneur et Consul du Bastion de France en Barbarie le Sieur Louis Campon, écuyer de notre ville de Marseille, pour rétablir cette Place dans son négoce, nous avons bien voulu vous écrire la présente pour vous dire que vous ne, nous ferez pas un plaisir peu agréable de le favoriser de votre autorité et protection et de ne souffrir qu'il lui soit fait, mis ou donné aucun trouble ou empêchement quelconque, mais au contraire toute l'aide et protection dont il aura besoin, comme nous ferions en pareil cas, si nous y étions requis ; cependant nous prions Dieu qu'il vous aye, illustre et magnifique Seigneur, en sa Sainte Garde.

" Écrit de Paris, le 14 juin 1659.

" LOUIS. "

Un sieur Rominhac, qui avait payé les dettes de Picquet et ramené les Turcs et les Maures enlevés, se présenta ensuite pour lui succéder; mais cette négociation n'aboutit pas non plus, car le Divan d'Alger, que l'indigne conduite de Picquet avait exaspéré contre les Français, ne voulut pas pendant longtemps entendre parler de leur réinstallation en Afrique.

Cependant, en 1662, lisons-nous dans une lettre du Père Dubourdieu, du 22 Août, il était de nouveau question de la réoccupation du Port de La Calle mais les Négociateurs manquaient de ce qui aurait pu assurer la réalisation de leurs désirs de l'argent nécessaire. Ils bornèrent alors leurs demandes au rétablissement du Bastion de France. (Baude rapporte que vers cette époque, le Duc de Guise ne sachant comment diriger l'Exploitation des Concessions, les cédait à une Compagnie qui se serait formée, moyennant une redevance annuelle de dix chevaux barbes.) Les démarches et les bons offices du Consul Dubourdieu n'ayant pu triompher de l'opposition du Divan, il demanda son congé aux Algériens, qui le lui refusèrent, disant que ses fonctions se trouvaient étrangères à cette affaire du Bastion.

Enfin, les Turcs étaient disposés en 1664, à traiter avec la Compagnie du Bastion ; le Consul en informa le gouvernement dans le mois de Mars et lui recommanda par-dessus tout de n'entretenir que des " Agents d'honneur et de conscience, persuadé qu'il était, que les malheurs qui sont arrivés à ceux qui ont possédé le Bastion ont procédé de la mauvaise conduite de celui qui résidait à Alger. Plaise à Dieu qu'il n'en soit pas ci-après comme il a été ci-devant. " Mais la lutte qui eut lieu cette même année, entre la France et Alger, rompit toute négociation.

La France étant sortie de ses embarras intérieurs et la paix avec l'Espagne étant conclue, Louis XIV s'appliqua à protéger le Commerce contre les entreprises des Corsaires barbaresques Le Duc de Beaufort commença par leur donner la chasse et leur faire éprouver de grands revers ; puis le 26 Juillet 1664, il occupait avec un Corps de débarquement, la petite ville de Gigelli. On connaît l'issue malheureuse de cette, Expédition.

En 1665, Beaufort prenait sa revanche en coulant et incendiant les flottilles de Corsaires Algériens, d'abord devant Tunis, puis devant Cherchell. Cette rude leçon les rendit plus disposés à entrer en accommodement.

Traité d'Arnaud en 1866