|

|

|

LA SEYBOUSE

La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE

Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général

l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD

se trouve dans la page: La Seybouse,

|

Cet Ecusson de Bône a été généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint |

|

|

|

EDITO

LA SEYBOUSE, une aventure Humaine

Chers Amis,

C'est vrai la Seybouse est au départ une véritable aventure humaine partie d'une petite idée toute bête qui consistait en une brochure Internet de 4 pages pour annoncer les nouveautés du site de Bône.

Au fur et à mesure que les mois passaient, cette idée a fait son chemin et a grandi avec l'appui des premiers lecteurs et supporters. Depuis son origine, la Seybouse a diversifié les rubriques pour répondre aux besoins et désirs de ses lecteurs.

Pour la Seybouse, l'avenir se confond avec celui de ses lecteurs et amis. Sans cesse confrontée à de nouveaux défis. La disponibilité de ses collaborateurs, leur liberté de ton, leur caractère humain, le respect et l'attachement aux valeurs de nos communautés et de leurs mémoires, le libre échange des données, documents ou photos ; constituent des atouts indéniables au succès de la Seybouse.

Plus de 9 ans de vie et d'expérience sur Internet, ont fait de la Seybouse un partenaire Historique des Pieds-Noirs ; des écoles et universités qui y puisent du savoir ; des journaux et magazines papier qui y trouvent de la matière ; des milliers de gens à travers la France et du Monde qui arrivent par curiosité et suivent par intérêt et fidélité notre Gazette.

Chaque mois, la réception d'un volumineux courrier auquel je ne peux faire face en totalité ; des photos et documents ; contribuent à la vie et à la pérennité de la Seybouse.

Depuis toutes ces années, la Seybouse a une vision de service public dont le principal but est la sauvegarde de notre trésor patrimonial qui est la mémoire afin de la faire connaître par la diffusion sans aucune retenue.

La Seybouse est une Gazette mensuelle totalement gratuite et libre, sans attaches politique, associative ou publicitaire commerciale. Elle ne vit qu'avec ses propres moyens financiers et sans en tirer aucun bénéfice pécuniaire.

Cette totale indépendance, la Seybouse la revendique et elle en a payé le prix. Elle est la garantie indispensable dans la mission qu'elle s'est imposée vis-à-vis de la mémoire et de la vérité. En effet, seule l'indépendance gage la liberté des opinions par le parler, le penser et l'objectivité des articles. Elle permet toute transparence et impartialité.

Plus que jamais, la Gazette continuera à jouer le rôle de trait d'union entre les communautés et les générations, et tentera de communiquer au plus prés avec le courrier des lecteurs.

La Seybouse fera en sorte que 2011 soit un grand cru. La plupart des analystes sont d'accords pour dire que les journaux papiers arrivent à leur terme, donc à fortiori ceux des associations. Même, si j'ai de plus en plus de demande pour faire de la Seybouse une revue papier, je ne pourrai pas le faire car cela demande des moyens financiers que je n'ai pas et une organisation commerciale dont il serait hors de question à mon age de retraité.

La Seybouse a été très heureuse de vous accompagner au cours de l'année 2010 et espère vous avoir été utile.

Se fait-on trop vieux pour apprécier ces occasions spéciales du temps des fêtes? Le jour de l'An annonce le changement de chiffre comme un changement de chiffre sur notre âge.

Alors, ça change quoi, à vrai dire? Personnellement, j'aimerais festoyer, même humblement entre amis (es) et où la famille a aussi son importance.

Au seuil de 2011, beaucoup d'entre vous ferons la fête, d'autres seront dans la peine, certains ne sauront pas quoi faire et j'en profite pour vous citer un passage de l'Evangile par LUC: "Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste".

En vous laissant méditer sur la sagesse de cette parole, je vous souhaite les meilleures fêtes possibles, les meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité, et j'aurais grand plaisir à vous retrouver dès le prochain Numéro pour de nouvelles lectures.

Jean Pierre Bartolini

Diobône,

A tchao.

P.S. Comme je le dis plus haut, il m'est actuellement impossible de faire face au volumineux courrier et je prie tous les lecteurs, qui m'envoient des messages, de m'en excuser. J'essaie de répondre aux messages urgents et importants. Certains lecteurs pensent que j'ai la science infuse sur l'Algérie, non, je suis un jeune retraité qui est parti à l'age de 15 ans ; qui ne détient pas toutes les archives que les associations gardent jalousement dans des armoires ou placards (tout cela serait mieux utilisé sur nos sites Internet P.N. si elles étaient mises à notre disposition gratuitement) ; je ne connais pas tous les habitants de Bône et encore moins ceux de toute l'Algérie ; je ne détiens pas les registres des cimetières ou de l'état-civil de chaque ville ou village ; je n'ai pas fait la guerre ou les guerres pour ceux qui pensent que j'aurai 150 ans et qui me demandent si j'ai connu leur aïeul qui a fait la guerre de 1870. Et oui, ça arrive !!!!

Je ne suis qu'un simple bénévole qui fait, par ses seuls moyens, ce qu'il peut avec ce qu'il a ou ce qu'il reçoit. Et croyez-moi, cela demande énormément de temps.

La Seybouse est à la disposition de chacun pour passer des messages. Bien sur, la Gazette ne veut pas être un mouchoir de papier que l'on jette sans ménagement après utilisation comme le font certains qui me demandent de passer un message avec leurs coordonnées et qui après avoir obtenu satisfaction exigent le retrait de celles-ci en me menaçant de poursuites ou en m'insultant parce qu'ils reçoivent des spams.

Les spams sont générés par la navigation sur Internet sur des sites qui sont pourvus, truffés de fichiers espions et de publicités visibles ou cachées et qui, par des robots, trouvent sur vos P.C. vos adresses IP, toutes vos coordonnées, vos carnets d'adresses et parfois même plus.

Les spams sont aussi alimentés en adresses par tous les inconscients qui font parvenir à leurs correspondants des dizaines de messages journaliers avec des PPS (qui ont fait cent fois le tour du monde) et en laissant visibles les adresses de tous leurs correspondants.

Les sites de Bône et de la Seybouse sont totalement dépourvus de fichiers espions et de publicités visibles ou cachées. De plus mon carnet d'adresses n'est pas visible dans mes messages.

C'est pour cette raison qu'à partir du 1er janvier 2011, tout message qui sera passé sur la Seybouse devra être accompagné de coordonnées d'identification et de localisation de la personne qui en fait la demande et qui seront obligatoirement insérées dans la Gazette sans avoir la possibilité de les faire retirer. Toute demande devra être suivie de confirmation et en accepter cette règle.

Je vous remercie d'avoir lu cette petite mise au point dans ce post-scriptum.

J.P. B.

|

|

| Noël : Une étoile

Auteur : Danielle Sciaky

Envoyé Par Adine

| |

Pour que le monde soit plus beau, Seigneur,

je voudrais allumer des étoiles dans la nuit.

Une étoile du regard

pour un peu de lumière

dans le cœur de ceux

à qui personne ne fait jamais attention.

Une étoile d'écoute

pour un peu de chaleur

dans le cœur de ceux

à qui personne ne donne de temps.

Une étoile de parole

pour un peu de joie procurée

par quelques mots

d'encouragement, de merci, de tendresse.

Une étoile de service

pour un peu de partage

avec des mains qui se tendent,

qui travaillent, qui s'unissent.

Une étoile de parfum

pour respirer à fond la vie,

pour admirer et ressentir

les merveilles qui nous entourent.

Je voudrais, Seigneur,

allumer juste quelques petites étoiles

pour conduire le monde jusqu'à toi.

Aprés avoir écouté ou écourté la chanson d'Allibert, vous pouvez cliquer ci-dessus sur la Crêche de Saint-Augustin et regarder une vidéo "des Noëls d'autrefois par Georges Blanés".

ou sur :Noëls d'autrefois

|

|

|

| Ahè! toi,

De : Rachid Habbachi

|

Que t'y es en Patosie,

En Andalousie et même en Papouasie,

Què c'est ça qu'aujourd'hui, je peux t'le dire,

Ça qu'au moins tu peux t'le lire,

C'est que, toujours aux mêmes dates,

Impossibe, tu t'les rates,

T'y as deux évènements

Qui te reviennent tout l'temps

Et tout l'temps, c'est la même chose,

Je t'les enveloppe en dedans du rose

Pour te dire à toi et à tous les tiens

De ma part à moi et aussi des miens

"Que joyeuse, elle vient ta Noëlle,

Que ton année elle te vient belle

Et pleine de cette douceur

Qu'on s'l'appelle aussi le bonheur

Avec, la sané et à la pelle, beaucoup d'l'argent

Comme ça, à Bône tu viens tout l'temps.

|

|

|

CONTE EN SABIR

Par Kaddour

|

|

LA LION Y LA PITITE MOCHE

[FABLE IMITÉE DE LA FONTAINE]

Vatan, in al oualdik (1), bogri di salopri.

Ci comme ça qui barli, afic one pitite moche

La lion di désert. - " Ji ti touille si t'abroche,

Ispice di gran salti, qui bout li chiane pori."

La pitite moche y riste, y loui di : " Quisqui-ci,

Ji crois qui j'en a I'droit por passir par ici.

Barc' qui vos ites lion, li fir tone malin,

Ji ni bas por di toi, ji marche dans cit chimin,

Y si bor fir blisir, ti vo fir one bataille

Ji ti casse ton figour, bogre di gran canaille.

Moi ji mi fot di toi barc' qui ji ni bas por,

Y qui pit être one bof est blous qui toi millor.

Ji fi quisqui ji vo, tojor il y contan,

Mi toi ti fir mariol, moi ji di fot moi l'camp."

La lion y s'mittra tot à fit en colère,

Ma la pitit moch y vol bor piquer son darrière,

Y bossi sor son tit', y lui piqué son nez.

La lion y corir, pas moyen l'attraper,

Alors blous en colère y si mit à crier.

To li monde il a por ; li moton son caché,

Li chian y son trembli, li chacail son faché,

Li zoizeaux son voli et li pol y si coche.

Y quisqui fir to ça ? cit one petite moche,

Qui son fir la bataille, afic la lion noir.

Ci loui là son ragi, barc' qui po pas la voir,

Qui cour, qui soute bar tout, y po pas l'attrapi

Y qu'afic son queue, loui mime y sa frapi

Bar tir il y cochi, afic son zio farmi

Enfin ji crois la lion, tot à fit esquinti.

La moche y son contan, y rire comme one folle

Y por fir fantasia, to di souite y s'envole ;

Ma y son attrapi bar on p'tit' zoizeau noir,

Qui li mange bian contan ; son fini cit histoir.

MORALE

Si divan li cadi, ti gagni ton broci,

Afic one Bachagha, ou bian on zraélite,

Pas bizoan mon zami, di chanti vot' socci,

Barc' qu'Allah il y gran, Mohamed ji brofite..

1) Maudits soient ceux qui t'ont mis au monde.

| |

|

LE MUTILE N° 192, 8 mai 1921

|

Les Veuves du Conseil de Guerrec

COMMENT ON RÉPARE

Nous reproduisons l'article ci-dessous, parce qu'il explique d'une manière magistrale l'injustice dont sont victimes les veuves des condamnés à mort, par les Conseils de guerre. Nous avons toujours demandé pour elles le droit à pension. Notre voeu n'a jamais été pris en considération. Au moment du vote de la loi du 31 mars 1919 la question avait été discutée sur un amendement de M. Aristide Jobert et rejetée par 346 voix contre 154.

Avec les trop nombreuses erreurs judiciaires qui se découvrent chaque jour, il est de toute urgence que 1a législation se modifie sur ce point. D'ailleurs les tribunaux de révision commencent à compenser la sévérité incompréhensible de la loi : témoin ce jugement que nous reproduisons ci-dessous et qui a servi de thème à l'article du Radical, paru sous la signature de M. Ch. Fromentin.

La Chambre Criminelle de la Cour de cassation, a rendu son arrêt dans l'instance en révision introduite au nom des six soldats condamnés à mort, et Fusillés en décembre 1914 à Vingré, pour abandon de poste devant l'ennemi. Conformément aux conclusions, de M. Depeiges, avocat général, la Cour a cassé et annulé le jugement rendu en décembre 1914 et déchargé la mémoire des condamnés de la condamnation prononcée contre eux. Elle accorde, en outre, une pension annuelle de 2000 francs à chacune de leurs veuves, pension qui trouve son point de départ en décembre 1914, et une pension annuelle de 1.000 francs, jusqu'à leur majorité, à chacun des trois enfants de l'un des condamnés, réversibles, en cas de décès de l'un des enfants,'sur la tête des deux autres.

Un héro anonyme, dort sous l'Arc de Triomphe ! Il dort dans les plis du drapeau, dans la gloire, dans 1'Eternité. La foule s'est inclinée pieusement devant son cercueil, et l'armée française, conduite par trois maréchaux a salué celui qui n'aura pas de nom dans l'Histoire, mais rappellera la fidélité au devoir et à l'honneur.

Je sais six autres héros - un caporal et cinq soldats - qui n'eurent jamais cette apothéose ; leurs noms ne sont pas inconnus ; ils figurent au greffe d'un Conseil de guerre, et quand les troupes passèrent, devant eux, ce ne fut pas pour leur rendre hommage, mais pour les fusiller. Ils n'ont pas, pour abriter leur dernier sommeil, une voûte de pierre glorieuse, mais ils gisent en tas dans le coin d'un cimetière abandonné ; s'il y a quelques fleurs sur le tertre qui les recouvre, ce sont celles que la nature, moins oublieuse que les hommes, fait pousser au printemps.

Ce sont les victimes de la justice militaire, toujours prompte à punir, toujours lente à réparer. C'es six poilus furent accusés, le 3 décembre 1914, d'avoir été des tâches devant l'ennemi et condamnés à mort. Le 29 janvier 1921, la Cour de cassation a été d'un avis contraire : ces tâches étaient des héros qui avaient obéi à une consigne. Seulement, ils ne sont plus là pour assister à leur réhabilitation : depuis plus de six ans, ils sont tombés unis les balles françaises, le déshonneur et la honte se sont injustement accumulés sur leur tombe parce qu'un, colonel et quelques officiers pressés n'ont pas eu le temps d'écouter leur conscience. Ce fut une erreur, dit-on, et là s'arrête l'oraison funèbre !

Pendant ce temps, il y a des veuves et des orphelins qui pleurent, martyrs d'une iniquité qui fut longue à découvrir et ne sera jamais punie. Pendant six ans, le nom qu'ils portent a été Sali par l'injure et la calomnie. L'arrêt odieux du Conseil de guerre les avait pour ainsi dire mis en quarantaine. Certes au village de Vingré, on savait que les six condamnés étaient innocents, la preuve en avait été faite, mais la Justice civile qui, elle, ne juge pas au débotté comme l'autre, était lente à peser le mensonge et la vérité. Et dans la région, il y avait des gens qui croyaient encore à la lâcheté du caporal et de son escouade.

Aujourd'hui, c'est fini : les soupçons sont dissipés ; c'est la réhabilitation et la revanche ! L'honneur des six fusillés est intact il n'y à plus qu'à honorer et à fleurir le 'coin de terre où dorment des innocents. Mais la Cour de cassation, généreuse sur la question, d'honneur, l'a été beaucoup moins quand il s'est agi de réparer le mal matériel et moral. A la demande d'indemnité formée par les veuves, elle a répondu par 'un geste d'aumône. On lui demandait un capital qui aurait assuré un peu de bien-être aux orphelins ; elle a parcimonieusement accordé de quoi ne pas mourir de faim. Avec une pension de deux mille francs sur chaque tête et une Médaille sur chaque tombe, l'état sera, quitte de toute responsabilité.

Une erreur épouvantable aura apporté la misère, le deui1 et la honte à d'humbles foyers ; pendant six ans, des femmes, des enfants auront connu les pires angoisses et subi les plus humiliants affronts. Six pères de famille auront été conduits au poteau d'exécution et fusillés comme des déserteurs, alors qu'en bons poilus ils avaient fait leur devoir. Or, tant de douleur, de tristesse et d'injustice sera soldé au rabais, à peine ce que représente dans un ministère le traitement d'un sous-chef de bureau,

L'erreur d'un Conseil de guerre qui fait des orphelins et des veuves coûte moins cher qu'un accident d'auto qui fait un boiteux.

C. FROMENTIN.

©§©§©§©§©§©§©

|

|

AVENIR DE L'EST

Extraits des chroniques

du Journal de Bône, Constantine, Guelma

Source BNF

|

|

Bône, du 1 au 9 Janvier 1891

CHRONIQUE LOCALE

QUERELLE DES BRUNES ET DES BLONDES

Voici l'épître que nous adresse Melle Georgette en réponse à celle de Melle Lucia établissant la prééminence des brunes sur les blondes :

" La beauté prise dans son ensemble peut aussi bien être attribuée aux brunes qu'aux blondes. Ces dernières aiment avec abandon, trop d'abandon même. Les brunes ne se prodiguent pas, elles se ménagent et, par conséquent, s'usent moins vite. Sous leurs grâces félines se cache beaucoup de prudence et d'adresse, parfois même de l'astuce.

" Il y a beaucoup plus de naïveté chez les blondes.

" Les qualités du coeur sont variables.

Les beautés mythologiques, que l'on prend souvent pour types, en donnent de nombreux exemples

" Vénus, la blonde, très jalouse, accordait ses faveurs à tous les dieux. Minerve, qui était blonde, personnifiait la sagesse, la vertu et le courage.

" Junon, blonde aussi, obligeait Jupiter, lorsque, entouré de ses foudres, il montait sur sou trône, à porter une couronne fermée par le haut pour qu'on ne vit pas les deux cornes de taureau qui ornaient son front.

" C'est en ce moment que, sur le doux Olympe, Junon et Mercure échangeaient un coup d'oeil d'intelligence avec un sourire ironique.

" Pénélope, la blonde Pénélope, ne voulut pas se remarier, malgré l'absence prolongée d'Ulysse et le grand nombre de poursuivants qui aspiraient à sa main.

" Mais je pense qu'une trop longue énumération pourrait bien vous ennuyer. Je remets donc à lundi prochain !a suite du parallèle. Georgette.

AVIS.

- Un examen pour l'emploi de géomètre eu chef du cadastre du département de la Haute-Savoie, aura lieu à Annecy, le 21 février 1891.

Les candidats trouveront auprès de M. le Directeur des contributions directes du département de Constantine tous les renseignements relatifs aux conditions de l'examen et aux pièces à fournir à l'appui de leur demande d'admission.

LA NEIGE SUR L'EDOUGH.

- Après les deux journées de pluie battante que nous venons de traverser, la température, quoique très supportable en ville, s'est sensiblement abaissée.

L'Edough a recouvert son manteau d'hermine qui descend jusque sur collines très rapprochées de la ville.

Ce matin, à la première heure, l'aspect de la montagne toute couverte de neige était des plus imposants.

?o?-?o?-?o?-?o?

|

|

PHOTOS DE VIE BÔNOISE

Envoyé par M. divers donateurs

|

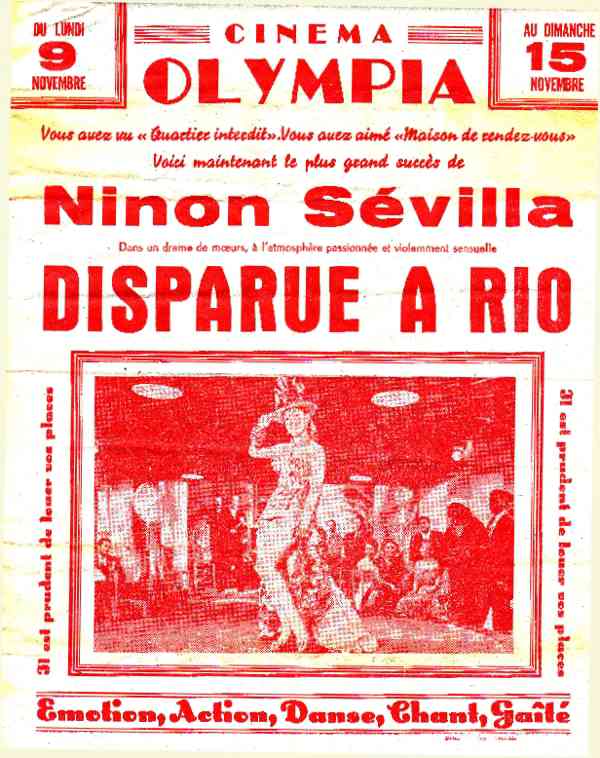

Envoi de M. Robert Léon

Une affiche de cinéma de l'Olympia à Bône

Une affiche de cinéma de l'Olympia à Bône

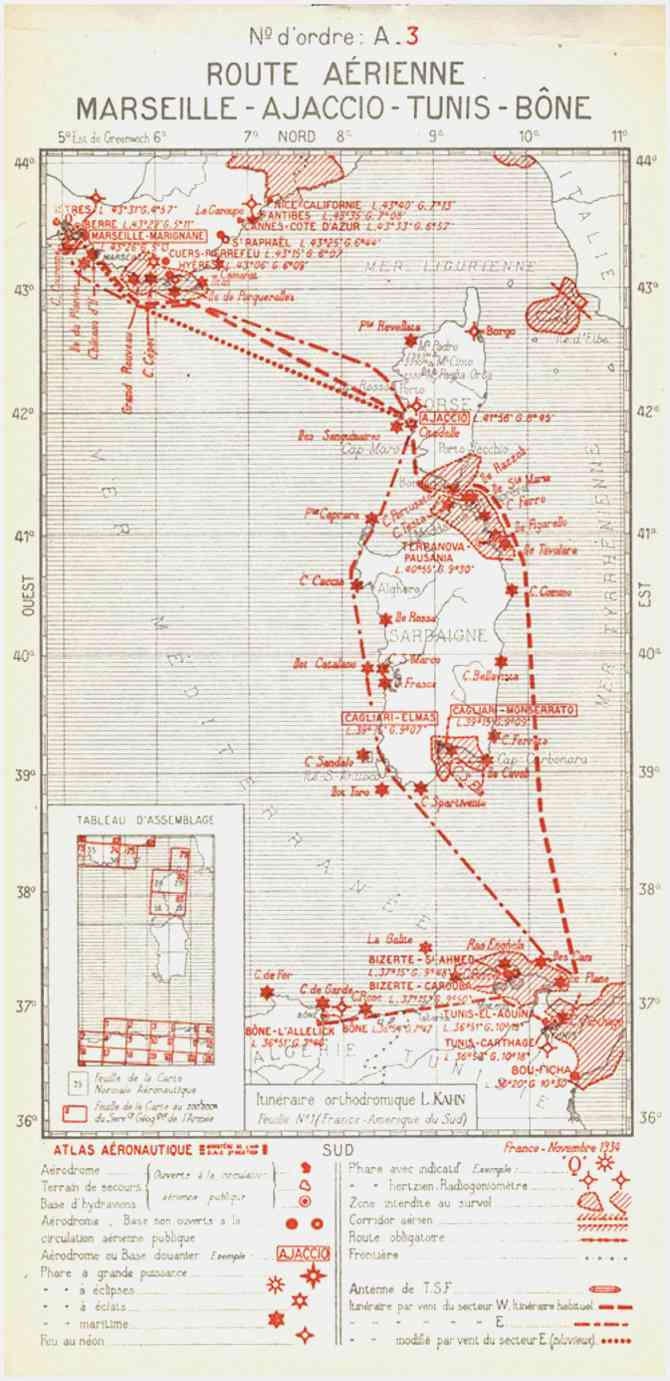

Envoi de M. Marius Longo

Carte trajet aérien Marseille - Bône

Carte trajet aérien Marseille - Bône

Si quelqu'un peut nous dire d'où elle vient

et s'il en existe d'autres

Envoi de M. Christian Camilleri

Les inondations de janvier 1962

Les inondations de janvier 1962

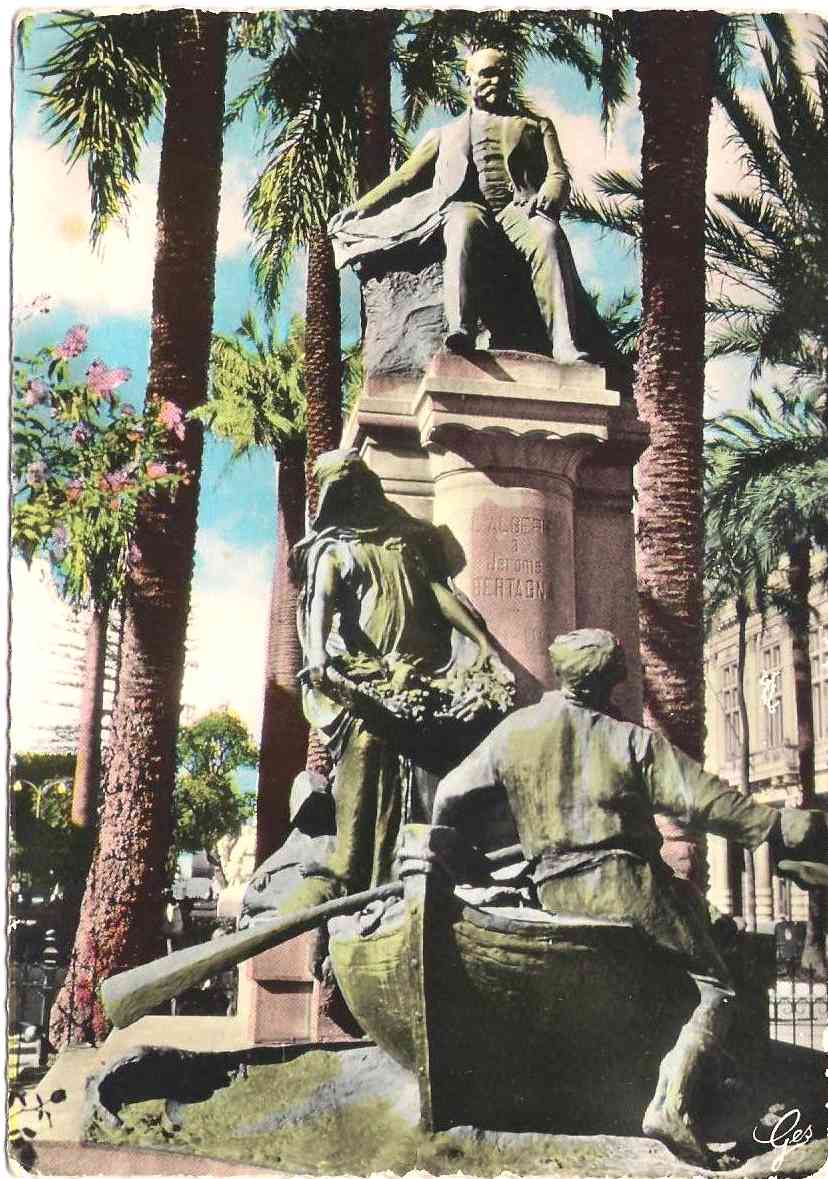

Envoi de M. Georges Bailly

Statues de J. Bertagna et de la Diane Chasseresse

Statues de J. Bertagna et de la Diane Chasseresse

dans le Jardin de la Liberté à Bone

|

|

PHOTOS D'ECOLE

Envoyé par M. Charles CIANTAR

|

|

LYCEE SAINT-AUGUSTIN

1ère 1955/1960 (Modifications/photo de M. André Gabard)

1 J. Floirat - 2 Mattéï - 3 Beugnot - 4 J.P. Manzo - 5 G. Lecoy - 6 J. Gaches - 7 M. Gau - 8 E. Blasi

9 Stella - 10 Dron - 11 D. Ruggiu - 12 A. Ferry - 13 Ranfraing - 14 A. Gabard - 15 B. Gauchi - 16 R. Vento - 17 Frulio

18 A. Bruntz - 19 G. Pisani - 20 Doulé - 21 Strini - 22 G. Sauvaire - 23 Schembri - 24 Ciantar B.- 25 P. Casimir - 26 J.C. Lastes

27 Calamia J.B.- 28 Battista - 29 Tellier - 30 M. Schneider - 31 Zanca - 32 Morin - 33 Faïn

Photo envoyée par M. André GABARD

ECOLE de l'ORANGERIE

Cours Moyen 1ère année 1950/1951

Instituteur Mr Oberdoff

Instituteur Mr Oberdoff

1- Belkala, 2- Chaker, 3- ?, 4- Jardino, 5- Bouatit, 6- ?, 7- ?, 8- Orlando,

9- Toro, 10- Portelli, 11- ?, 12- Migliasso, 13- Toro ?, 14- ?, 15- Monti,

16- Maisonneuve, 17- Sorbara, 18- Farrugia, 19- Onorato, 20 Del Gado, 21 ?, 22- Albaneze, 23- Aïello, 24- Rubini

25- Sant, 26- Ciantar, 27- Schmid, 28- Sudre, 29- Portelli

|

|

LA CAROUBE

par M. Charles Ciantar

|

La Caroube ou Plage Fabre est située au nord de Bône. C’était une petite plage abritée des vents dominants, dans la baie des corailleurs, qui en faisait un port naturel.

Elle était presque enfouie dans la verdure. De la route, on ne voyait que très peu du sable de la plage, tout près d’une ancienne batterie édifiée là, à grand frais, par le génie militaire et pourvue de toutes les caractéristiques moyenâgeuses des anciens châteaux fort : fossé, pont-levis, redans et créneaux.

Elle se nommait aussi la plage « Fabre » parce que Mr Florian Fabre, industriel et Conseiller Général, qui possédait les terres environnantes avait fait construire une maison agréable et des bâtiments de ferme, sur le bord de la mer, à l’ombre des grands pins parasols.

Les macaronades des lendemains d’élections d’autrefois qui, avaient inéluctablement la Plage Fabre pour cadre ne sont plus qu’un souvenir pour les vieux Bônois.

La plage était un centre important de pêcheurs typiquement. Bônois peu soucieux de la précarité de leur installation et qui dormaient dans des barques ou sur des filets mis en tas. Le poisson de la caroube avait une très bonne renommée auprès de la population de la ville.

La plage leur servait à étendre les filets sur le sable pour les faire sécher et par la même occasion de les remailler quand la maille était déchirée.

Et bien sûr, il y avait de gros chaudrons sous lesquels on allumait un grand feu pour faire bouillir de l’eau avec du tanin. Les cordeaux, filets, palangres étaient trempés dans cette préparation afin de le rendre moins perméables à l’eau de mer et par conséquent plus résistants.

La plage vers

LE FORTIN

La caroube au début sans la tonnelle de St Michel et avec quelques cabanons

Chapelle de St Michel Patron de la plage.

Chaque dimanche il y avait un office sous la tonnelle

Plage du côté du fortin

L’équipe de l’OCB - Olympique Caroube de Bône

Charles Ciantar

| |

| HISTOIRE DES ÉTABLISSEMENTS

ET DU COMMERCE FRANÇAIS

DANS L'AFRIQUE BARBARESQUE

(1560-1793) (N°3)

|

|

(Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Maroc)

PAR Paul MASSON (1903)

Professeur d'Histoire et de Géographie économique

à l'université D'Aix-Marseille.

PREMIÈRE PARTIE

LES ORIGINES (1560-1635)

CHAPITRE II

LA FONDATION DÉFINITIVE DES CONCESSIONS:

RICHELIEU, LE DUC DE GUISE

ET SANSON NAPOLLON

(1626-1633)

L'arrivée de Richelieu au pouvoir allait changer la face des affaires, et c'est en grande partie à sa puissante intervention et à son initiative, partout en éveil, que les Marseillais allaient devoir la fondation définitive des Concessions d'Afrique. Il trouva un agent habile et énergique dans la personne de Sanson Napollon, Corse d'origine comme les Lenche et Libertat, devenu Marseillais d'adoption ; il s'était signalé comme consul à Alep et le roi l'avait nominé gentilhomme de sa chambre. En 1623, il fut chargé d'une mission de confiance à Constantinople pour obtenir du sultan des ordres rigoureux contre les Barbaresques (1). De retour en 1626, il fut chargé d'aller traiter une dernière fois la paix à Alger.

Les historiens ont laissé jusqu'ici dans l'ombre la personne du duc de Guise, mais il ne faut pas oublier que c'est lui qui avait inspiré et dirigé les négociations des années précédentes. C'est lui aussi qui fut chargé de traiter avec les Barbaresques, avec pouvoir de déléguer Sanson Napollon pour la négociation (2) ; c'est en son nom que Napollon devait relever le Bastion : celui-ci n'y fut jamais que le délégué du duc ; et enfin, c'est Guise qui fournit l'argent nécessaire pour les négociations, pour rétablir ensuite le Bastion et le munir de tout ce qui était nécessaire (3).

Napollon arrivé à Alger, le 21 juin 1626, avec les commandements de la Porte destinés aux Algériens, se heurta à mille difficultés et, comprenant qu'il n'en triompherait qu'au prix de beaucoup d'argent, revint à Marseille pour en chercher (4).

Pendant ce temps, l'ambassadeur, de Césy, agissait activement à Constantinople, et, sur la demande du duc de Guise, âme de la négociation, obtenait, en 1627, de nouveaux commandements du G. S. adressés à tous les Barbaresques (5). Après avoir réuni à grand peine les sommes nécessaires, Sanson, revenu à Alger, finit par réussir dans ses négociations (6) malgré les efforts des Anglais qui, dès le début du XVIIe siècle, devenaient, auprès des Barbaresques comme dans le Levant, nos rivaux les plus redoutables. Les agents de leur grande Compagnie des vingt vaisseaux demandaient la concession de Collo et de Bône et prodiguaient les présents pour arriver à leurs fins, comme ils l'avaient déjà fait en 1610 (7). Dans le traité de paix signé le 19 septembre 1628, il n'était pas nominalement question du Bastion (8) ; l'article 10 contenait seulement l'engagement réciproque d'observer " tous et chacun des articles des capitulations de paix faites et conclues entre nos deux empereurs ".

Mais, dix jours après, Sanson avait signé avec les puissances un contrat spécial relatif aux concessions d'Afrique. Dans une sorte de préambule, mis en tête du texte conservé à la Bibliothèque nationale, Napollon expose lui-même dans quelles conditions il sollicita le relèvement du Bastion : " considérant le sieur Napollon, qu'il fallait accomplir la volonté du roi pour l'établissement du Bastion, ainsi qu'il est contenu dans un article exprès de son Instruction que S. M. lui a fait expédier, et par la recommandation que le duc de Guise lui a faite, lui recommandant de rechercher la permission de rétablir ledit Bastion ". Ainsi, Sanson avait agi à la fois au nom du roi et au nom du dur de Guise qui se considérait comme le propriétaire légitime des Concessions.

Le contrat du 29 septembre 1628 est à publier intégralement parce que c'est le premier texte précis relatif aux Concessions d'Afrique qui permette de se rendre compte de leur nature. De plus, tous les traités ultérieurs jusqu'au XVIIIe siècle se réfèrent aux coutumes établies du temps de Sanson. Après les formules du début, on y lit les clauses suivantes :

Ainsi que par ci devant les François avoient commandé le Bastion avec l'échelle de Bône, les avons accordés moyennant 26,000 doubles, savoir : Seize mille doubles pour la paye des soldats et dix mille doubles pour le glorieux trésor de la Casbah, ainsi qu'il a été promis par le capitaine Sanson.

Et moyennant ces dites sommes avons déclaré, promis donner Bastion et échelles de Bône au Roy de France, avec pêches ; que, pour récompense des services rendus par le capitaine Sanson, il en sera le chef et commandera les dictes places sans que l'on en puisse mettre un autre. Néanmoins, après son décès, le Roy y pourra pourvoir d'autres personnes.

Les vaisseaux dudit capitaine Sanson pourront aller et venir auxdits lieux pour y vendre, négocier et acheter, enlever cuirs, cire, laine et toute autre chose comme était anciennement, sans qu'un autre vaisseau, de qui que ce boit, y puisse aborder, vendre, négocier, ni acheter, cire, laine et autres marchandises, sans qu'il eut ordre par écrit du capitaine Sanson.

Permettons et entendons que les vaisseaux dudit capitaine Sanson puissent partir de France pour aller, venir et retourner aux dites échelles en droiture sans aucune permission.

Etant les dits vaisseaux rencontrés par nos corsaires ne leur sera fait aucun déplaisir, ni reproche, allant ou venant à droiture.

Et d'autant que ladite place du Bastion et ses dépendances ont été démolies, permettons de les pouvoir redresser et fabriquer comme elles étaient anciennement pour pouvoir se garantir contre les Maures, vaisseaux et brigantins de Majorque et Minorque ensemble.

Ils pourront redresser les autres lieux et places qui avoient accoutumés être tenus pour se défendre, comme étaient anciennement.

Etant les bateaux de la pêche du corail entraînés par vents contraires, d'aborder aux lieux de la cote comme Djidjelli, Collo et Bône ne leur sera fait aucun déplaisir, faits esclaves ni vendu aux Mores.

Toutes sortes de navires, galères et frégates qui passent par ladite côte, soit en négociation ou autrement, allant et venant au royaume de Tunis, ne pourront nuire ni faire aucun déplaisir aux bateaux qui pêchent le corail en façon quelconque ni feront aucun mal.

Cette promesse foi et parole l'avons écrite et remise entre les mains de Nappolon (9).

Ce contrat avait été habilement dressé ; en stipulant le paiement d'une redevance de seize mille livres (10), dont une partie était spécialement affectée à la paie des janissaires, Napollon avait intéressé les Algériens et la milice elle-même à la conservation du Bastion. Cette clause, au moins sous cette forme, parait avoir été introduite par lui ; quant aux autres, elles n'étaient que la reproduction d'accords anciens et les privilèges des Français ne reçurent aucun accroissement en 1628 ; ils furent seulement établis plus solidement. Il faut remarquer que les Algériens leur reconnaissaient expressément le monopole, non seulement de la pêche du corail, mais de tout le commerce dans l'étendue des Concessions, qui n'était malheureusement pas nettement délimitée. Parmi les marchandises dont le trafic leur était permis, le blé et les autres grains n'étaient pas désignés ; l'exportation en restait en effet interdite comme dans toits les États du G. S. et comme elle l'était, d'ailleurs, à la même époque, dans presque tous les pays chrétiens. Enfin, on peut observer que, malgré la cession au Roi du Bastion, le contrat était fait surtout avec un particulier. Les Algériens accordaient des privilèges au capitaine Sanson, comme autrefois aux frères Lenche, parce qu'il était leur ami. Pendant longtemps, les traités signés à Alger, relatifs aux concessions, et, par conséquent, les concessions elles-mêmes, devaient conserver un caractère ambigu. Il semble que le gouvernement royal ne tenait pas trop à en faire de véritables possessions de la couronne, car, tant qu'elles pouvaient passer pour des comptoirs d'une Compagnie de marchands, le prestige royal n'était pas en péril lorsque le Bastion était insulté ou détruit, et il n'y avait pas nécessité de déclarer pour cela la guerre aux Algériens.

Cependant. Richelieu tenait beaucoup à ce que les nouveaux établissements fussent sous la dépendance exclusive du Roi. Quelque temps après, le duc de Guise rappelait la part qu'il avait eue au rétablissement de la paix et " suppliait très humblement S. M. de lui vouloir confirmer le don " qui lui avait été fait autrefois des Concessions.

Les Algériens avaient voulu lui accorder le Bastion, mais il n'avait pas accepté " ne le voulant tenir que du Roi " (11). Malgré cette attitude soumise, le duc n'obtint pas satisfaction et, bientôt, le cardinal devait faire tous ses efforts pour soustraire de plus en plus les Concessions d'Afrique et Napollon à son influence.

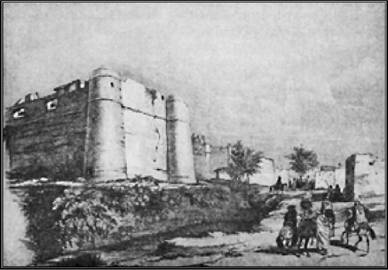

Sanson Napollon déploya une remarquable activité pour tirer parti de la convention qui il avait signée. Non seulement les anciens établissements marseillais furent relevés, mais il semble bien qu'il en construisit de nouveaux ; en tout cas, il leur donna certainement une importance qu'ils n'avaient jamais eue. Le Bastion, transformé complètement, devint pour la première fois une véritable petite forteresse avec un ensemble imposant de constructions. Le Père Dan, qui le visita en 1634, en fait la description suivante (12) :

Il regarde directement le Nord, du côté duquel il a pour borne la mer qui bat ses murailles, et une petite plage où abordent d'ordinaire les barques de ceux qui vont pêcher le corail, ce qu'ils font de cette sorte. Ils ont un grand lest attaché à de longues cordes parce qu'il y a quelquefois jusques à 50 brasses d'eau dans les endroits où ils font leur pêche. En ce lest, ils mettent de grosses pierres pour le faire aller au fond, si bien que par la violence de l'eau et du courant, il entre sous des rochers en certaines grottes entièrement creuses et faites en forme de voûtes où croit le corail, et où il s'attache, ayant ses branches qui pendent en bas. Comme ils jugent donc à peu près que leurs filets sont engagés dans ces grottes qu'ils appellent baumes en provençal, ils se mettent à les retirer et, par ce moyen, ce côté du lest qui touche la voûte en arrache le corail qui tombe dedans.

Il y a deux grandes cours en ce bastion, la première desquelles est vers le Nord où sont les magasins à mettre les blés et les autres marchandises, avec plusieurs autres chambres basses où logent quelques officiers du Bastion, et cette cour est assez grande. L'autre, qui est beaucoup plus spacieuse, se joint à la plage dont nous avons parlé ci-dessus où l'on retire les bateaux et les frégates.

Au bout de celle-ci, se voit une belle et grande chapelle toute voûtée que l'on nomme Sainte-Catherine, au-dessus de laquelle il y a plusieurs chambres, où logent les chapelains et les prêtres du Bastion. Le cimetière est au-devant ; et, un peu à côté, entre la chapelle et le jardin, se remarque l'hôpital, où l'on traite les soldats, les officiers et les autres personnes malades. Entre ces deux cours, du côté du Midi, il y a un grand bâtiment tout de pierre et de figure carrée ; c'est la forteresse qui est couverte en plateforme, munie de deux pierriers et de trois moyennes pièces de canon de fonte. Là même est le corps de garde et le logement des soldats de la garnison, divisé en plusieurs chambres. A dix pas de la porte du Bastion qui regarde la terre ferme, il y a quelque vingt familles d'Arabes qui se tiennent là pour le service de la forteresse. Ils demeurent sous des tentes avec tout leur ménage, poules, chevaux, boeufs et autre bétail, ce qu'ils appellent en leur langue une baraque.

On trouve d'autres détails sur le personnel qui occupait le Bastion, sur les autres établissements créés par Sanson et sur le commerce de la Compagnie, dans un très intéressant manuscrit de la Bibliothèque nationale (13) :

" Le Bastion est la principale place et la plus forte dans laquelle se tient toute la munition de guerre et de bouche nécessaire pour toutes les autres places, dans laquelle y demeurent ordinairement le capitaine et son lieutenant, un homme qui a l'intendance et l'administration du négoce, un écrivain qui tient compte de toutes les affaires...

" Dans le corps de garde y demeurent un capitaine et deux caporaux et vingt-huit soldats et un tambour. Ledit capitaine a trente six livres le mois…

De plus, dans la forteresse, il y demeure toujours quinze personnes qui servent dans les occasions et pour accompagner le capitaine lorsqu'il va en compagnie et en tout autre occasion d'importance.

" Il y a d'ordinaire quatre soldats qui font sentinelle, hors de la forteresse, dans la basse-cour. Un capitaine, qui commande la frégate du Bastion et quarante matelots, pour servir aux frégates et caïques et aller aux lieux et places lorsque besoin est. "

" Le Bastion avait en outre trois truchements pour interpréter les langues turquesque et moresque, un médecin aux appointements de 450 livres par an, un chirurgien, un apothicaire, deux barbiers.

On y trouvait comme ouvriers ou artisans deux charpentiers, deux calfats, deux menuisiers, un maréchal ferrant, un serrurier, un cordonnier, un tailleur d'habits, cinq boulangers, deux meuniers pour le moulin à vent avec deux aides et quatre valets d'étable, deux charretiers, deux hommes pour cribler le blé deux maîtres maçons avec douze hommes pour les servir, un boucher, deux jardiniers, deux hospitaliers, trois hommes pour le service des magasins, deux autres pour garder le bétail, un valet pour les chiens, un porteur d'eau, vingt paysans pour travailler la terre. Dans l'église Sainte-Catherine il y avait deux religieux franciscains auxquels on donnait l'habillement et la nourriture et, suivant la volonté du commandant, quelques charges de blé tous les ans au couvent de Marseille.

Vingt et un bateaux, montés chacun par sept hommes, étaient employés à la pêche du corail sous le commandement d'un capitaine. La Compagnie leur achetait 20 sols la livre le corail qui ils péchaient, mais elle leur fournissait le bateau tout équipé et la nourriture qui était réglée comme il suit : à chacun des bateaux, par semaine, trois cents pains, une millerole (14) de vin, vingt-cinq livres de chair, une bouteille d'huile, une autre de vinaigre, une livre de suif, dix livres de sel, vingt livres de légumes et, de plus, trente livres de fromage et un baril de sardines.

La Compagnie possédait ou employait trois tartanes pour son service et occupait aux transports trente chevaux et trois mulets.

Enfin, l'arsenal était largement approvisionné de munitions, mousquets, sables, plomb, poudre, et l'artillerie se composait de cinq canons de bronze et deux espingards, l'un de bronze, l'autre de fer.

Deux forteresses moins importantes furent élevées à la Calle et au cap de Roze qui ferme à l'est le golfe de Bône. " Le lieu dit, La Calle, nous apprend le même document, est le port où les navires qui abordent les bastions demeurent en tout temps assurés et sans aucun danger : il y a une forteresse et deux grands magasins ; il y demeure un capitaine et quatorze soldats en garnison d'ordinaire, et, suivant l'occasion, on la renforce ". Un commis, qui faisait le commerce avec les tribus voisines et qui s'occupait surtout d'acheter des blés, résidait aussi à la Calle avec six hommes sous ses ordres pour faire les chargements. Ses appointements étaient de 600 livres par an.

" La forteresse du cap de Roze (15) est la plus proche place de Bône ; il y demeure un caporal dont le salaire est de trente livres par mois et huit soldats qui reçoivent neuf livres chacun par mois ".

Un truchement y était aussi établi à demeure. Elle était bâtie sur un rocher escarpé, au sud d'une petite anse connue sous le nom de Calle du prisonnier, situé sur la face ouest du cap. L'endroit, pas plus que le Bastion, n'était d'un commerce considérable, mais c'était une des meilleures stations pour la pêche du corail. Aujourd'hui encore, les pêcheurs assurent que ses bancs de rochers donnent toujours le corail le plus beau et le plus riche de la côte d'Afrique et qu'on n'est pas obligé d'aller le chercher à une trop grande distance ; on le trouve à une profondeur de quarante à cinquante brasses. De plus, l'isolement de ce lieu, comme celui du Bastion, était favorable à la sécurité des pécheurs. Le pays qui avoisine le cap, entièrement inculte et inhabité, leur donnait la facilité de faire de l'eau et du bois sans crainte d'être surpris par les Arabes.

Quant à Bône, la seule place commerçante de cette côte, la Compagnie n'y avait qu'une simple " maison " c'est-à-dire un comptoir.

Dans cette ville, gardée par une garnison turque, elle était en effet à la fois sous la protection et dans la main de la milice, tandis que les forteresses des autres postes étaient faites pour la protéger, non contre une attaque des Algériens, mais contre un coup de main des tribus turbulentes du voisinage ou contre une descente de corsaires.

La maison de Bône, achetée des deniers du Bastion, était très grande et logeable et son personnel se composait de cinq agents pour faire le négoce. La dépense annuelle de son entretien et des cinq employés était évaluée à 5,000 livres par an. De plus, une somme de 800 livres était comptée tous les ans aux chefs et officiers principaux de la garnison turque, afin de les avoir pour amis. Lorsque des navires de guerre abordaient au port de Bône, l'agent de la Compagnie était tenu d'offrir des rafraîchissements et quelque présent aux capitaines jusqu'à concurrence de 300 livres. Il fallait en outre payer à la ville de Bône pour ses droits et prétentions et pour les taxes d'entrée et de sortie des marchandises la somme de 7.000 livres a moyennant laquelle celui qui tenait la ferme de Bône était obligé de fournir annuellement aux marchands du Bastion 2.000 cuirs des plus grands à 25 sols la pièce ".

Enfin, la Compagnie avait pour la représenter un agent à Alger et une maison, spacieuse et belle, louée 500 livres par an, dont les meubles et ustensiles appartenaient au Bastion. Le salaire de l'agent et l'entretien de la maison revenaient à 800 livres par an.

Les dépenses totales de la Compagnie, pour l'entretien des établissements des Concessions, s'élevaient annuellement à 119,680 livres en y comprenant 5.000 livres de pensions aux principaux chefs du voisinage, " au moyen de quoi les chemins n'étaient pas violés et la paix assurée avec les hommes des tribus. " Il faut y ajouter les 16.000 livres de redevances stipulées en faveur des algériens et les cadeaux d'usage. La Compagnie avait besoin de faire de gros bénéfices pour balancer d'aussi lourdes charges.

Un mémoire de Sanson Napollon donne aussi d'intéressants détails sur la vie des Français au Bastion et sur son importance :

" Pour la pêche du corail il y a 24 bateaux fabriqués exprès, à chacun desquels il y a 7 hommes, une frégate avec 20 hommes, deux autres frégates à chacune 10 hommes, deux tartanes à chacune 9 hommes... En ces quatre places il s'y peut occuper ordinairement 800 hommes et, en Provence, 400... à polir le corail, faire donner ordre aux provisions nécessaires pour ledit Bastion... Dudit Bastion se retire corail, grains, cuirs, cire, laines, chevaux. Le grain sert pour les pauvres, d'autant qu'il est à bon marché n'étant pas si bon que celui qui croit en Provence, étant néanmoins net et sans aucun mélange.

En les dites places se dit et célèbre tous les jours la sainte Messe et au Bastion s'y établit un couvent de religieux dédiés à Sainte... où il se dit tous les jours trois messes... Les quatre principales fêtes de l'année un chacun se confessant et communiant... L'office et procession se faisant publiquement où vont ordinairement assister tous les Mores qui admirent la bonne vie des chrétiens, l'ordre et magnificence du service de Dieu et de la religion de France, y ayant un exact règlement pour toutes choses concernant le fait de la religion et particulièrement tous les blasphémateurs de façon que si aucun venait à jurer le nom de Dieu ou autrement en quelque sorte que se soit, il se trouverait puni sans aucune grâce.

Tous les esclaves qui s'en peuvent fuir des villes et lieux de Barbarie se viennent sauver au Bastion qui est un asile assuré et soudainement nous les envoyons en chrétienté.

Les fêtes légères, la pêche qui se fait du corail est destinée à s'employer à faire un fond pour aider à racheter les pauvres esclaves et pour marier de pauvres filles et pour autres oeuvres pies.

En tous ces lieux les Turcs ni les Maures ne peuvent avoir aucune sorte de juridiction ni lever aucun droit... Le gouverneur du dit Bastion exerce la justice civile envers tous les Mores qui trafiquent et vont en ces lieux et places et si aucun More a commis quelque crime se sauvant au dit Bastion il est en franchise sans que le dit gouverneur soit obligé de le rendre si bon lui semble. Il ne se paie aucune sorte de droits en toutes lesdites places et peuvent et peut un chacun y négocier sans payer aucune chose et la justice y est exercée par forme de prud'hommes. Tous ceux qui vont au Bastion ne paient aucune chose pour le pain, la viande et autres choses nécessaires pour vivre et on pratique cette charité envers toutes nations qui y viennent tellement que de compte fait, il se mange tous les jours cinq mille pains ".

La correspondance de Sanson Napollon atteste qu'il ne fut pas moins heureux pour ranimer le commerce des Concessions que pour les relever. En dépit des défenses d'exporter les grains, c'est au commerce du blé qu'il s'attacha particulièrement, car l'approvisionnement de la Provence était toujours mal assuré. Dès le mois de janvier 1629, Sanson pouvait écrire aux consuls de Marseille : " Je vous prie de me commander et vous verrez avec quelle promptitude et affection je vous servirai.... Si vous avez présentement besoin de blé, vous pouvez attendre d'ici toute la quantité que vous désirez. (16). " Et, trois ans après, il leur écrivait encore avec satisfaction : " J'ai toujours rendu tous les services que j'ai pu pour le bien de ladite ville.... Je ferai encore davantage.... Il y a trois ans que j'ai toujours mandé tout le blé que j'ai pu pour secourir ladite ville et continuer toujours de très bon coeur.... MM. les consuls de la ville d'Aix ont demandé mille charges, je serais bien votre obligé de faire queux en ayant besoin de vous vouloir contenter.... et ne tarderai pas de vous en envoyer d'autre. " (17). Le duc de Guise avait associé Sanson pour un tiers au commerce du Bastion (18) et les profits que celui-ci avait retirés du négoce étaient considérables puisque sa fortune lui permit de marier sa fille au marquis de Regusse, président au Parlement de Provence (19).

Cependant la paix de 1628 était mal observée ; des infractions graves y avaient été commises des deux côtés depuis la fin de 1629 (20). Sanson, malgré la mésintelligence croissante entre les Algériens et la France, maintenait son crédit si bien que ses ennemis prétendirent qu'il était de connivence avec les Barbaresques. En effet, le rétablissement du Bastion et du monopole de la Compagnie était loin de réjouir les marchands Marseillais en relations avec la côte d'Alger, car les opérations les plus fructueuses se faisaient alors à Bône ou dans les ports environnants de la côte Orientale, tandis qu'Alger offrait peu de ressources au commerce. Les consuls de France à Alger eux-mêmes ne pouvaient voir d'un bon oeil la faveur du commandant du Bastion qui éclipsait leur autorité et ne leur laissait qu'un rôle secondaire ; leurs intérêts étaient aussi lésés, car leurs droits de consulat étaient diminués de tout le trafic que la Compagnie enlevait aux Français résidant à Alger; de plus, l'existence du Bastion n'avait été jusqu'ici pour eux qu'une source de dangers de plus.

On comprend donc, sans les excuser, les intrigues auxquelles se laissèrent entraîner les résidents d'Alger, d'abord pour faire échouer les négociations de Sanson Napollon , puis, quand le traité de 1628 eut été conclu, pour amener la perte du capitaine et de sa compagnie.

A la tête de cette coalition on remarquait Thomas Fréjus, négociant qui avait rempli, en 1628, les fonctions de consul intérimaire et dont les deux neveux, Michel et Roland (21) devaient jouer plus tard un rôle considérable en Barbarie. Deux autres marseillais, Nicolas Ricou et Blanchard, envoyés aussi, de 1630 à 1633, à Alger, pour y remplir les fonctions de consuls, ne cessèrent dans leur correspondance avec les consuls de Marseille, d'accumuler les plaintes contre Sanson et contre ses agents ; certaines de ces lettres témoignent d'une exaspération extraordinaire (22).

La faveur du capitaine du Bastion était trop assurée à Alger, pour que ses ennemis pussent rien y entreprendre contre lui (23) ; c'était à Marseille ou à la Cour qu'on pouvait essayer de le perdre. Le frère de Thomas Fréjus suscita à Marseille un mouvement populaire qui faillit amener le pillage de la maison de Napollon. On l'accusait d'avoir détourné une partie des fonds qui lui avaient été remis pour le rachat des esclaves, mais il n'eut pas de peine à prouver, qu'au contraire il avait dépensé " tout ce qu'il avait au monde " pour l'accomplissement de sa mission (24).

A la Cour, on sut inspirer des inquiétudes au Cardinal, au sujet de la fidélité du Gouverneur du Bastion. Tantôt on faisait entendre qu'il achetait, par toutes sortes de complaisances coupables, la faveur des Algériens ; tantôt on envoyait des avis sur ses intelligences avec les Espagnols (25), surtout on fit craindre au Cardinal que Sanson ne voulût se rendre indépendant. N'avait-il pas fait stipuler, dans le contrat de 1628, que le roi ne pourrait mettre un autre à sa place à la tête du Bastion. Pour éclaircir la situation et s'assurer de l'obéissance de Sanson, Richelieu envoya en mission spéciale M. de l'Isle Antry, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, commissaire de S. M. pour les affaires de Barbarie.

Cependant, le Cardinal était en correspondance régulière avec le Gouverneur qui le tenait au courant de tous ses projets et lui envoyait les plans des fortifications qu'il construisait (26). Sanson, qui avait été jusque là surtout l'homme du duc de Guise, avait senti la nécessité de devenir l'homme du Cardinal, et avait fait, au début de 1631, le voyage de la Cour, laissant le commandement du Bastion à Lazare de Servian, pour dissiper les soupçons qu'on cherchait à accumuler sur lui et régulariser définitivement sa situation vis-à-vis du roi. Le 27 mai 1631, en même temps qu'il avait remis un mémoire justificatif des recettes et des dépenses qu'il avait faites pour la signature de la paix, il avait rédigé, à Fontainebleau, une attestation où il disait " qu'il avait traité avec ceux d'Alger, au nom du roi, pour établir le Bastion, l'échelle de Bonne, le cap de Rose et la Calle dite Massacharette, desquelles places il avait été fait capitaine pendant sa vie, et que le sieur duc et dame de Guise lui avaient fourni 12,000 écus, desquels ils retiraient les deux tiers du profit qui se faisait au Bastions.

Le 29 août, Sanson avait reçu des lettres-patentes du roi lui donnant la charge de capitaine et gouverneur du Bastion. Il avait été en relations suivies avec l'évêque de Saint-Malo, l'un des confidents du Cardinal, et l'avait chargé d'obtenir de celui-ci l'évocation au conseil de toutes les affaires qui le concernaient, à cause a de la continuation des troubles qu'on lui donnait en haine de l'établissement qu'il avait fait ". Il semble donc que, quand la mort de son lieutenant Servian rappela Sanson au Bastion, à la fin de septembre 1631, sa situation dût être bien nette vis-à-vis de la Cour. Pourtant, les défiances du Cardinal ne peuvent être mises en doute, et les instructions qu'il remit à De l'Isle, le 8 octobre 1631, indiquent clairement quel était le but de la mission de celui-ci.

" Ceux de la ville de Marseille ont envoyé faire de grandes plaintes à S. M. par leurs députés, en premier lieu de la paix, mal observée par les algériens… Pour ce qui touche le Bastion, ils ont représenté que la subsistance pouvait être fort dommageable au pays de Provence et qu'il valait mieux le quitter de tous points que l'entretenir. " De l'Isle devra " reconnaître l'état des affaires et en faire un rapport à S. M. à son retour... faire réformer au traité certains articles qui peuvent faire préjudice à s dignité et piété et à la sûreté du commerce de ses sujets… Pour le regard du Bastion… ledit sieur de l'Isle s'y transportera, verra les forteresses, en lèvera les plans pour les rapporter à S. M., considérera si les fortifications sont bonnes… ce qui peut rester à faire pour les rendre plus assurées… et s'il serait nécessaire de garder les trois forts ou seulement le Bastion… de quel nombre est composée la garnison… s'il y a quelque cheik outre ledit Sanson Napollon… et si les soldats dépendent immédiatement de lui ou de quelque autre… Il sera bien à propos qu'il sache ce que le sieur Sanson Napollon en a tiré depuis son établissement et les dépenses auxquelles il a employé ce revenu... ce que le sieur de l'Isle fera avec grande discrétion et adresse sans donner jalousie audit Napollon...

Il s'informera aussi de ce que Mr de Guise a mis et contribué pour ledit établissement, ce qu'il en a retiré par le moyen de la vente des blés ou autrement, jusqu'à quel point va la dépendance qu'a ledit Sanson avec lui et par quels moyens et adresses ledit Sanson s'est établi en les dits lieux, s'il a provisions du Grand Seigneur ou du Divan (ce que le roi ne croit pas)… Et d'autant qu'il importe au service de S. M. attendant le rapport qui lui sera fait par le sieur de l'Isle que les choses se maintiennent en Barbarie en l'état qu'elles sont… S. M. a voulu faire expédier une commission scellée du grand sceau audit sieur Sanson Napollon pour y commander immédiatement sous son autorité jusqu'à ce qu'autrement il en soit par elle ordonné et outre ce elle donne ordre et pouvoir exprès au sieur de l'Isle de déclarer audit Sanson que S. M. entend qu'il tienne ladite place immédiatement d'elle et lui en réponde de sa vie " (27).

Il ressort nettement de ces instructions que Richelieu voulait être exactement renseigné par un homme de confiance sur des établissements encore mal connus à la Cour et qu'il tenait à les rattacher directement à l'autorité royale.

En réalité, la mission de De l'Isle fut bien plus dirigée contre le duc de Guise, brouillé avec Richelieu, que contre Napollon comme le montre ce curieux mémoire qui dut inspirer au cardinal l'envoi de ce commissaire, à moins qu'il n'ait été dicté par le cardinal lui-même.

" Pour éviter un second accident semblable à celui de 1604, il est expédient que la place appartienne à S. M., non à aucun particulier et que celui qui y mandera y soit mis de temps en temps de la part de S. M. Mais étant nécessaire de faire beaucoup de dépense pour la sûreté de la place il est juste que les finances de S. M. n'en soient chargées, que le revenu de ladite place appartienne à S. M. et, pour ce que ce revenu consiste en négoce et en pêche de corail, il semble qu'il serait convenable que le capitaine qui y est mis de la part de S. M. fasse faire la pêche et négoce et en rende compte à S. M. qui pour son entretien et récompense lui en accordera telle part qu'il lui plaira, fera payer sur le reste les dépenses nécessaires pour la conservation de la place et des deniers revenants bon s'il y en a. En sera fait ce qu'il lui plaira d'ordonner.

Par ce moyen la place et tout son revenu sera avec apparente et juste raison tiré de la puissance de… (28) qui s'il s'y oppose et dit avoir dépendu quelque chose ne saurait au plus prétendre que 12,000 écus lesquels lui payant Il n'a plus rien à dire et lesquels 12,000 écus se peuvent tirer du Bastion sans que S. M. en débourse rien de son épargne.

Il y a deux voies pour exécuter cela. L'une prompte, qui est que le roi dans son Conseil l'ordonne et fasse expédier commission au sieur Sanson, ou autre quelle enverra… de lui rendre désormais compte de tout le revenu lequel elle entend devoir lui appartenir sans qu'aucun y puisse prétendre part.

L'autre, que sur le prétexte des plaintes que MM. de Marseille font contre ledit Bastion et du préjudice qu'ils proposent qu'il apporte aux sujets de S. M., S. M. envoie un commissaire de delà pour s'en informer, auquel elle donnera pouvoir, après avoir vu et examiné toutes choses, d'ordonner au nom de S.

M. au sieur Sanson Napollon ou ses lieutenants ce qu'il jugera être convenable pour le service de S. M. audit lieu. Et ledit commissaire aura un ordre secret qu'après avoir vu et examiné toutes choses, il prenne le prétexte de la sûreté de la place, le fortifiant encore de l'entreprise qui y a été faite nouvellement par un vaisseau armé à Villefranche et faire au nom de S. M. commandement exprès et par écrit au sieur Napollon de ce que nous avons dit ci-dessus " (29).

Il est d'ailleurs curieux de remarquer que, si de l'Isle fut envoyé pour faire une enquête sur les actes de Sanson, celui-ci eut tout le temps de se préparer à le recevoir car le cardinal lui avait annoncé six mois d'avance qu'il le lui envoyait (30). L'inspection du commissaire royal ne fit qu'affermir la situation du gouverneur et le confirmer dans la faveur du cardinal. Quant au duc de Guise, il conserva tout au moins ses droits aux revenus du Bastion ; les instructions remises à de l'Isle étaient en effet beaucoup moins catégoriques que le mémoire cité ci-dessus.

De l'Isle, arrivé au Bastion le 11 avril 1632, visita en détail les constructions, se fit rendre compte des dépenses et se déclara " entièrement satisfait en tout ce qui peut regarder le service du roi. " Puis, le 28 avril, il assembla solennellement tous les officiers et soldats, remit solennellement à Sanson sa commission de gouverneur royal, scellée du grand sceau, en date du 29 août 1631, et lui lit prêter serment de fidélité ainsi qu'à tous les chefs et soldats " tant de ceux qui sont de la garnison du Bastion et du dehors, que des forts de la Calle, de cap de Rose " (31). Quelques jours après de l'Isle mandait à l'évêque de Saint-Malo " qu'il n'avait rien vu de si beau que l'établissement du Bastion qui donnait espérance d'un grand bien. "

Cependant les ennemis de Sanson ne désarmèrent pas et les relations devinrent de plus en plus aigres entre lui et les Marseillais ainsi qu'en témoigne cette violente réponse des consuls à une lettre qu'il leur avait écrite le 1er juin :

M. Sanson, la lettre que vous nous avez écrite du Bastion le 1er de ce mois est si insolente qu'elle n'était pas digne ni d'être lue de nous ni de notre réponse ; vous l'aurez toutefois ici non pour vous faire honneur nais seulement pour vous y faire reconnaître vos impostures et votre erreur.... Vous vous êtes oublié jusques là d'en faire courir des copies avant que nous l'ayons reçue, ce qui nous a d'autant plus incités à cette réponse pour en découvrir la turpitude aux yeux de tout le monde.... Nous avons en main de quoi faire voir que pour vos particuliers desseins vous bandez tous vos efforts pour l'avantage et la liberté des Turcs et opprimer celle des Français… On n'a point vu la liberté des nôtres, vous étant seulement contenté d'attraper les deniers qui leur étaient destinés.... Tous ceux qui viennent ou écrivent d'Alger confirment tout cela; ils ont donc dû en faire leurs s plaintes à la cour.... Si vous osez nous donner des instructions et des conseils du renard aux poules et parler dans votre lettre en censeur, en seigneur et en maître avec cette outrecuidance et cette témérité qui vous est naturelle à faute d'avoir bien considéré votre condition et la nôtre et que vous devez à nôtre ville tout ce que vous avez d'honneur et de fortune. Pour en apparence.... assurer la paix et le commerce vous fîtes faire cette reprochable et infâme restitution des Turcs et des canons et soumettre les Français à toutes conditions honteuses et vilaines pour parvenir à ce fatal Bastion. Et vous trompez grandement de penser que soit d'aversion volontaire qu'on vous haïsse pour respect du Bastion... Vous en avez justement encouru et mérité l'indignation et la haine publique, mais en telle sorte toutefois qu'on n'en veut qu'à vos mauvais déportements et non au Bastion comme industrieusement et à dessein vous tachez de le persuader quand pour vous sauver vous vous jetez à l'abri et sous l'ombre du roi, mais nous osons espérer de sa bonté que lorsque S. M. vous aura mieux connu, elle exaucera nos justes clameurs " (32).

Sur ces entrefaites, un Marseillais nommé Bettandier, mêlé auparavant aux affaires de Barbarie, écrivait un libelle diffamatoire contre Sanson. Celui-ci, soutenu par son gendre le président de Regusse, eut pour lui le Parlement d'Aix qui décréta Bettandier de prise de corps, le condamna par contumace à 1500 livres d'amende et ordonna que son libelle fût brûlé par le bourreau (33). Mais Bettandier, bâtard de la puissante maison de Valbelle, fut défendu par son chef, lieutenant de l'amirauté à Marseille, qui entraîna le maréchal de Vitry, gouverneur de Provence. Vitry, sans doute par hostilité pour les Guise qui jouissaient du Bastion, fit réformer l'arrêt du Parlement et ordonner au contraire qu'il serait informé contre Sanson. C'était au tour du secrétaire du duc de Guise de s'adresser à la protection de l'évêque de Saint-Malo pour demander que l'affaire fût évoquée par le cardinal (34).

En même temps, les consuls de Marseille, s'il faut en croire Sanson, avaient envoyé à Alger le patron d'une barque pour donner avis au pacha et au divan que le Bastion n'avait été fait que pour préparer la ruine de la Barbarie et pour donner des airs au cardinal, ce qui avait décidé les Puissances à dépêcher le général de la milice au Bastion pour faire une enquête. En janvier 1633, le secrétaire du duc de Guise mandait à l'évêque de Saint-Malo que les Marseillais faisaient une députation à Constantinople sous prétexte de leurs démêlés avec l'ambassadeur, de Césy, mais en réalité pour ruiner le Bastion (35). Ces haines terribles ne devaient peut-être pas être étrangères à la mort tragique qui frappa Napollon quatre mois après.

Le cardinal profita du déchaînement des attaques contre le Bastion pour porter un nouveau coup aux Guise à la fin de 1632, s'il faut en croire les instructions données par lui au capitaine de vaisseau Rigault, envoyé à Alger pour faire rectifier le traité de paix et obtenir des restitutions de vaisseau. " S. M. fait commandement audit Rigault, disaient ces instructions, de déclarer au sieur Sanson qu'elle veut qu'il tienne le Bastion de France immédiatement d'elle, et de lui en répondre sous peine de la vie, qu'elle veut aussi qu'il prenne la charge de la pêche du corail et négoce de Barbarie, que sur les profits et revenus qui en pourront provenir, il prenne le fond nécessaire pour la défense de l'entretien de lui et de la garnison et que du surplus il en rendra compte à celui que nommera Sa Majesté " (36). Ces instructions reproduisaient presque textuellement les termes du mémoire cité plus haut qui demandait que le Bastion et ses revenus appartinssent entièrement au roi. Cependant, jusqu'à la mort de Sanson Napollon, le duc de Guise ne cessa pas de s'occuper des établissements qui il avait tant contribué à fonder et sans doute d'avoir part aux revenus du commerce.

Au moment même où le commissaire de l'Isle arrivait au Bastion, Sanson était en correspondance avec le cardinal au sujet d'un dernier établissement par lequel il devait compléter utilement son oeuvre. Il s'agissait de rétablir les Français au cap Nègre, en Tunisie. Les Génois, parait-il, en avalent été chassés, on ne sait à quel moment, par des corsaires de Tripoli et, depuis, avaient fait de vaines tentatives auprès du bey de Tunis pour en obtenir la concession. Les indigènes se plaignaient de ce que les Génois les renvoyaient souvent sans acheter leurs marchandises, sous prétexte qui ils n'en avaient pas besoin, et le bey ne voulut pas traiter avec eux parce qu'ils se refusaient à établir un commerce régulier avec les gens du pays (37).

Parmi les commandements du G. S. envoyés par le comte de Césy en 1627, il y en avait un au pacha de Tunis, lui donnant ordre d'empêcher ses corsaires de molester les vaisseaux français, de rendre les esclaves et de " laisser faire aux Français une retraite à la Fumaire Sallade, Cap Nègre et Cap Roux, pour y faire la pêche du corail ". Était-ce aussi le duc de Guise qui avait fait engager cette négociation ? Ce qui est certain, c'est qu'en 1631, Napollon agissait à Tunis pour le compte personnel du cardinal et non du duc. Le 27 mai 1631, il envoyait à Richelieu une promesse " de traiter avec Issufo, dey de Tunis, pour avoir permission d'établir les Français dans quelque lieu ou port, ou île du royaume de Tunis ", en reconnaissant " que tout le revenu qui viendrait dudit trafic appartiendrait audit cardinal. "

Au même moment, un simple marchand marseillais, Jean Estelle, dont la famille devait pendant longtemps jouer un rôle important en Barbarie, négociait à Tunis dans le même but pour son propre compte, en se servant de l'influence de Ragop bey, renégat provençal très riche et très puissant, qui, pendant douze ans, avait été général de l'armée tunisienne, et dont il avait épousé la nièce.

Ragop bey, lit-on dans un Mémoire adressé à Richelieu, en 1632, a obtenu permission... d'établir un trafic et négoce à Cap Nègre... et pour cet effet d'y bâtir une forteresse et tous les logements nécessaires... L'étendue qu'on lui a donnée tout à l'entour de Cap Nègre sen va du côté de Levant jusqu'à la Fumaire salée, qui est une rivière d'eau salée qui se jette dans la mer soixante milles près de Bizerte... et du côté du Couchant elle va jusques à la Fumaire d'Abeillo (?) qui est une rivière d'eau douce qui se décharge dans la mer un peu au-dessous l'endroit où est l'île de Tabarque. Le dessin de ce négoce et de l'établissement d'icelui a été donné par Jehan Estelle, marchand de Marseille, mari d'une nièce dudit bey, duquel il est grandement aimé, qui s'en alla exprès à Tunis pour ce susdit là où il sut si bien ménager les esprits des principaux du divan d'Issout dey et du bey, son onde, que la forteresse se trouve aujourd'hui achevée, où il y a trente Turcs de garnison et quantité de logements faits ainsi que se peut voir particulièrement dans le plan. De sorte qu'il ne reste plus maintenant que de donner commencement au trafic duquel le bey a laissé l'entière direction audit sieur Estelle, qui est venu à Marseille pour y dresser une Société et Compagnie avec quelques-uns de ses amis, afin d'attirer tous les profits et commodités d'icelui dans sa patrie. L'établissement de ce négoce n'est pas de petite considération car, en premier lieu, on peut tirer du pays une grande quantité de grains pour le secours de le France et de toute la chrétienté y ayant une seule ville à deux journées et demie du Cap Nègre, dans la terre ferme appelée Bege, qui fournira toute seule vingt mille charges de blé revenant à plus de cinquante mille sentiers de Paris. Et si une fois le lieu et le négoce sont reconnus des Arabes, ils viendront de tout le voisinage de Tunis et des déserts de l'Arabie y porter leurs grains, consistant en blé, orge, seigle, fèves, pois chiches, lentilles les plus belles et toutes autres sortes de légumes.

En second lieu, on peut tirer quantité de cuirs, tant grands que petits, qui n'apportent pas une petite commodité à la France, comme encore de grandes quantités de laines et de cires... (38).

Estelle s'étant adressé, à Marseille, au baron de Viens, gentilhomme de ses amis, celui-ci jugea l'affaire assez importante pour la faire connaître à Richelieu et lui conseilla de ne rien faire sans avoir informe le cardinal.

Dans la lettre qu'il adressait à celui-ci, le 21 novembre 1632, de Viens lui faisait valoir la grandeur de ce dessein : " L'établissement de ce négoce, disait-il, a été jugé de telle importance que le duc de Florence a essayé autrefois d'y parvenir et aujourd'hui même, le duc de Savoie en fait traiter sous main, car, par le moyen d'icelui, on attirera à soi tout le trafic du royaume de Tunis, qui est la meilleure partie de la Barbarie (39) ". Au moment où cette lettre était adressée au cardinal, celui-ci avait déjà reçu de Sanson Napollon un projet de constructions pour le cap Nègre. En effet, il lui écrivait, le 19 avril 1632 : " J'estime qu'il est a propos que vous donniez le nom de Saint-Louis ou de la Fleur de lys à la fortification du cap Nègre " (40). Il serait piquant de savoir quel effet produisit sur le tout puissant cardinal l'entreprise de ce Marseillais dont l'initiative imprévue venait contrecarrer ses projets. Il n'y eu pas entente entre Estelle et Napollon puisque, le 3 janvier 1633, celui-ci écrivait à l'évêque de Saint-Malo, qu'un " Marseillais nommé Istella avait fait tout ce qu'il avait pu pour lui faire perdre le cap Nègre. " Pourtant, le capitaine du Bastion dut conclure un accord avec la famille de Ragop bey, car, à peine était-il mort, que le Marseillais Franchiscou, neveu du renégat, " qui avait l'administration du négoce du cap Nègre ", fit des offres au duc de Guise pour le " lui faire donner aux mêmes conditions que l'avait M. de Napollon " (41). L'accord fait avec les Tunisiens au sujet du cap Nègre reste très obscur. Quoi qu'il en soit, le comptoir était fondé et resta occupé par les Français, puisque le commissaire du roi, Sanson Lepage, en fit la visite en 1634.

L'emplacement de ce nouveau comptoir, situé en face de Tabarque, n'offrait rien de particulièrement favorable. Un agent d'une des compagnies d'Afrique le décrit ainsi : " Le cap Nègre est situé sur une langue de terre qui avance dans la mer un demi quart de lieue courant à l'Ouest-Nord-Ouest ; le commencement de cette langue ou de ce cap est un pays plat et qui va ensuite en se levant et forme une colline qui a environ 400 pas de large environnée de trois côtés de la mer. Le mouillage se trouve du côté de l'Ouest, le fond en est mauvais et coupe les câbles des bâtiments qui s'y trouvent dans les mauvais temps; c'est ce qui fait que ce port est toujours dangereux et qu'il arrive de fréquents naufrages. Cette anse ou ce port fi nit à une plage ou rivage de sable " (42). En réalité, il n'y avait pas là d'abri, même pour les barques de corailleurs, et, plus tard, quand les vaisseaux de la Compagnie d'Afrique visitaient le cap Nègre, il leur était interdit de s y arrêter plus de trois jours pour faire leurs chargements (43). Mais le cap Nègre avait toujours été le seul point de la côte nord de la Tunisie où l'on faisait un grand commerce et c'était un grand succès pour les Français d'être parvenus à s'y établir à la place des Génois.

Pour que leur prépondérance fût absolue sur toutes les côtes orientales de la Barbarie, il leur aurait fallu enlever aussi au; Génois l'île de Tabarque. Guise et Napollon ne reculèrent pas devant un pareil dessein dont le succès eût été le digne couronnement de leur oeuvre. L'expulsion des Génois avait été l'objet de négociations à Constantinople et dans le commandement du G. S. envoyé au pacha de Tunis en 1627 pour lui ordonner de laisser les Français s'établir au cap Nègre, il était dit : " D'autant que nous entendons que ceux qui sont logés en l'île de Tabarque sont Génois et nos ennemis jurés nous voulons que leur soit interdit toute sorte de commerce tant par terre que par mer et que vous appliquiez vos forces joint avec celles d'Alger pour les faire déloger (44).

Les instructions données à Sanson avant son départ pour Tunis et Alger l'autorisaient à s'occuper de ce projet : " Ledit sieur Napollon assurera ledit sieur duc de Guise que S. M. lui a recommandé de voir par quel moyen il pouvait, sur ledit lieu de Tabarque être faite entreprise pour la faire exécuter par la milice du lieu, en cas qu'il soit jugé qu'il puisse réussir et non autrement, et en cas d'un bon et favorable succès il en donnerait avis à ladite Majesté et retirerait d'eux ledit lieu de Tabarque pour se fortifier en icelui le mieux qu'il lui serait possible, lui donnant ladite Majesté assurance de l'établir chef et gouverneur pour son service, et en attendant qu'il puisse sur cela recevoir ses commandements elle lui permet de faire levée de soldats pour garder ledit lieu de Tabarque, remettant à la suffisance et conduite dudit sieur Napollon toute cette entreprise, ne désirant pas sa dite Majesté qu'il y soit rien hasardé que bien à propos." (45)

Richelieu ne voulait pas que le nom du roi fût mêlé à cette entreprise, il espérait décider les Tunisiens à reprendre Tabarque, et il recommandait à son agent la plus grande prudence. En réponse à de nouvelles propositions faites par Sanson, il lui donnait pour instruction en 1629 de chercher seulement à pousser les Algériens à prendre Tabarque et à raser les fortifications (46). Sanson dut attendre quatre ans encore avant de pouvoir réaliser un projet qui lui était cher ; il et fut question sans doute lors de la visite de M. de l'Isle au Bastion puisque, pendant le séjour de celui-ci, le gouverneur écrivait au cardinal pour solliciter l'ordre d'agir contre les Génois (47). L'année suivante, il crut pouvoir s'emparer de l'île par surprise et noua des intelligences avec un génois employé dans le fort ; mais celui-ci le trahit et Sanson fut tué d'une mousquetade en dirigeant l'assaut à la tête d'une petite troupe composée des garnisons du Bastion et de la Calle. Telle est, du moins, la version adoptée par M. de Grammont dans sa biographie de Sanson Napollon. Mais l'écrivain du Bastion, Gatien, envoyait, le lendemain même de la mort tragique du gouverneur, un tout autre récit à du Gay, secrétaire du duc de Guise. D'après lui, Sanson avait été assassiné la nuit du 10 au 11 mai, " retournant de Cap Nègre ", par 6 frégates tabarquines armées pour cet effet. Les Tabarquins, disait-il, " ont mis sa tête sur le portail de leur forteresse et fait jeter son corps à la mer ; encore nous menacent-ils de nous venir attaquer lorsque leurs vaisseaux qu'ils attendent seront arrivés. Ils prennent le prétexte de cet assassinat sur ce qu'ils disent qu'ils avaient eu des nouvelles que ledit sieur Sanson voulait aller surprendre leur place, néanmoins ils ne l'ont rencontré ni dans leur île, ni avec des forces suffisantes pour cela, ainsi à la mer, accompagné de 7 ou 8 de ses domestiques et le reste mariniers, ce qui fait voir que c'est un faible prétexte et qu'ils n'ont été poussés à rechercher sa mort que par l'envie qu'ils portent à sa vertu et prospérité... Le caïd de Bonna est aujourd'hui arrivé qui nous fait offre de tout ce qui est en sa puissance et même de nous envoyer des soldats pour nous garder, ce que nous avons refusé " (48).

Ainsi périt prématurément l'homme qui contribua le plus à établir l'influence du nom Français en Algérie et en Tunisie au début du XVIIe siècle : son souvenir, vivant chez les Barbaresques, devait nous servir bien longtemps après sa mort. Son misérable échec à Tabarque était le prélude d'une série d'autres ; deux siècles de diplomatie ne devaient pas nous donner cette île toujours convoitée par nos marchands et par nos hommes d'État.

Sanson mourait laissant les Concessions d'Afrique solidement établies, garanties par des contrats en règle passés avec les Barbaresques et surtout, par les redevances stipulées en retour de leur jouissance. Pendant longtemps elles devaient passer par une série de vicissitudes mais elles ne devaient plus rester abandonnées. Dues à l'initiative de simples marchands Marseillais elles avaient vite attiré l'attention puisque, dès leur origine, les ambassadeurs du roi à Constantinople intervinrent pour en faire consacrer l'existence par les traités avec la Porte. Elles paraissaient assez importantes au début du XVII siècle pour que le duc de Guise tint à s'en réserver pour lui-même les bénéfices et pour que Richelieu s'en occupât tout particulièrement.

Ce n'était pas l'importance seulement de la pêche du corail ou du commerce qui valut aux Concessions cette attention du cardinal. Mais, sous couleur de pêche et de négoce, les Français étaient parvenus à prendre pied sur cette côte d'Afrique où les Espagnols n'avaient pu se maintenir et, dès lors, ils songeaient à reprendre pour leur propre compte ces projets de destruction des Barbaresques les successeurs de Charles-Quint et de Philippe il avaient dû abandonner Comme l'expliquait Napollon lui-même, leurs établissements permettaient aux Français de nouer des intelligences avec les indigènes, qui supportaient impatiemment le joug des Turcs, et de se tenir au courant de leurs mouvements. Le moment venu, ils faciliteraient singulièrement un débarquement des troupes royales.

Tous les Mores de l'Afrique, écrivait Sanson, ont fait ligue contre les Turcs et fait dessein de ruiner Alger et Tunis à cause des ravages et cruelles tyrannies qu'ils exercent contre lesdits Mores.... Lequel dessein ledit Sanson fait savoir en même temps à S. M. laquelle lui donna commandement de continuer soigneusement à tenir la main pour savoir la suite des desseins... Il y a environ trois ans que lesdits Mores se soulevèrent contre ceux d'Alger et ont défait et bataillé par quatre fois…… et ont tant d'intelligences dans lesdites villes qu'il se peut espérer que Dieu permettra qu'ils se déferont eux-mêmes (Ils espèrent) chasser les Turcs desdites villes, et, pour ce que lesdits Mores ne les pourraient et voudraient garder, Ils font offre de les remettre aux Français et m'ont prié que, quand Dieu voudra faire réussir leur dessein, d'en donner promptement avis au roi, afin que S. M. y envoie des personnes de sa part, auxquels ils remettront les villes sans mettre la main aux armes.

Du Bastion et par la grande confédération qu'on a avec le peuple il se peut toujours savoir ce qui se passe en Barbarie et cette côte se trouve acquise et assurée à S. M. sans qu'il lui coûte aucune chose pour l'entretien de ces places et, quand le temps sera favorable, S. M. peut faire débarquer tant de gens de guerre qu'il lui plaira, sans aucun danger, ni difficulté, et se trouvera en les dites places toute la quantité de vivres et victuailles qui seront nécessaires pour la nourriture desdites gens de guerre.

Il est nécessaire de conserver lesdites places sous couleur de négoce et pêche de corail afin que le dessein de faire les dites conquêtes ne soit pas connu.".

Un mémoire de décembre 1629, sur le Bastion et les commodités qu'on en peut retirer, exprimait non moins nettement la même pensée : " Cette place est de très grande considération.... soit pour retraites aux galères du roi en plusieurs occasions qui se pourraient présenter, soit pour servir un jour de degré à la conquête d'Alger, et la place peut-être, par un homme adroit, petit à petit et insensiblement si bien fortifiée qu'il ne soit pas facile ou possible aux Turcs de nous en chasser". Deux siècles après, les prévisions des conseillers de Richelieu allaient devenir des réalités.

APPENDICE :