|

|

|

LA SEYBOUSE

La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE

Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général

l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD

se trouve dans la page: La Seybouse,

|

Écusson de Bône généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint

Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyright et ne doivent pas être utilisés

à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu

l'autorisation écrite du Webmaster de ce site.

Copyright©seybouse.info

Les derniers Numéros :

177, 178, 179,

180, 181, 182,

183, 184, 185,

186,

| |

|

EDITO

L'automne de Choupinet 1er

On est tous un peu tristounet par la fin de l'été.

Heureusement que la Seybouse est là pour remettre un peu de lumière et de soleil pour nous consoler.

Oui, nous consoler, car Choupinet 1er, nous a fait encore des misères avec la reconnaissance honorifique de la trahison d'un criminel de guerre en Algérie. C'est tuer une fois de plus toutes les victimes de ses agissements et leur manquer de respect.

Puisqu'il en est à réhabiliter les traîtres, il peut continuer, il en trouvera des milliers de la guerre 39-45 en France et lors de l'épuration qui a suivie.

Comment les veaux ont-ils pu élire un tel président ?

Les veaux, les Français nommés ainsi par leur cher De Gaulle.

La Seybouse continue, avec l'aide de M. Christian Graille, à remonter l'histoire de la colonisation en Algérie pour aboutir au pays tel qu'il était en 1962 à notre exil. Le plus beau des pays en voie de développement.

Dommage que Choupinet 1er ne sache pas lire car en lisant la Seybouse il pourrait s'instruire utilement pour son pays et pour lui-même, mais c'est vrai qu'il a un tel appétit pour la finance qu'il en oublie le pays.

Ce mois-ci, je passe une Info de l'Etat Pied-Noir. Certains se demanderont qu'est-ce cet état P.N., d'autres rouspéteront, ou diront qu'est-ce cette utopie. Pour ma part, j'ai mes idées et je pense que chacun a le droit d'avoir les siennes, utopie ou pas. De grandes choses se sont réalisées grâce aux rêves de petits créateurs.

Avec la lecture de cette Seybouse, vous serez " d'attaque " pour cet automne.

Amicalement votre.

Jean Pierre Bartolini

Diobône,

A tchao.

|

|

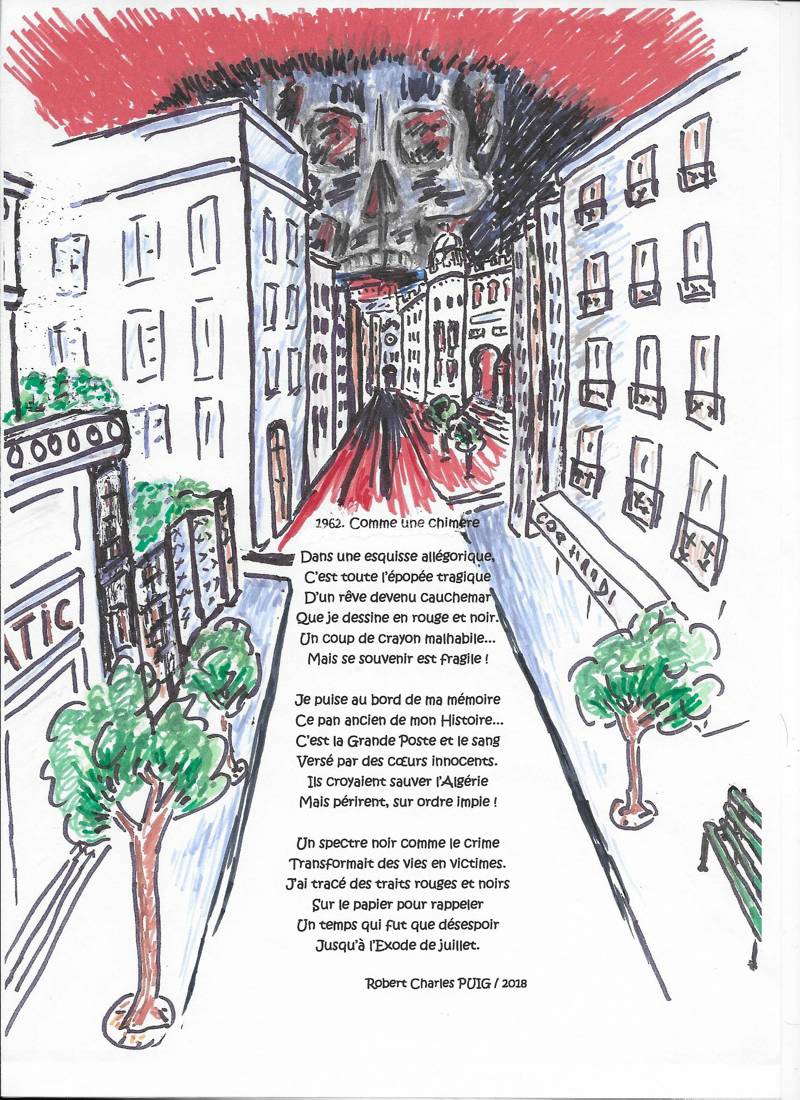

IMAGE CHOC OU IMAGE VERITE…

Envoyé par Mr. Robert Charles Puig

|

1962. Comme une chimère

Dans une esquisse allégorique,

C'est toute l'épopée tragique

D'un rêve devenu cauchemar

Que je dessine en rouge et noir.

Un coup de crayon malhabile...

Mais se souvenir est Fragile !

Je puise au bord de ma mémoire

Ce pan ancien de mon Histoire...

C'est la Grande poste et le sang

Versé par des cœurs innocents.

Ils croyaient sauver l'Algérie

Mais périrent, sur ordre Impie !

Un spectre noir comme le crime

Transformait des vies en victimes.

J'ai tracé des traits rouges et noirs

Sur le papier pour rappeler

Un temps qui fut que désespoir

Jusqu'à l'Exode de juillet.

Robert Charles PUIG / 2018

Sans doute que ce n'est pas la date...

mais y a -t-il une date pour se souvenir ?

Robert Charles PUIG.

|

|

FLEURISSEMENT

DU CIMETIERE DE BÔNE

|

|

Opération

" JARDIN des ETOILES 2018 "

Chers Amis et Compatriotes,

Depuis plusieurs années, notre ami Mounir Hanéche effectue annuellement pour la Toussaint une opération de fleurissement de tombes pour le Cimetière de Bône. Le même petit bouquet de fleurs pour tout le monde. D'autres prestations sont possibles, voir tarification ci-jointe.

Comme depuis plusieurs années, et à la demande de certains lecteurs ou familiers de la Seybouse nous étendons le fleurissement à tous ceux qui veulent bien y participer pour ce cimetière et ceux des alentours.

Avec le ferme espoir que le succès sera au rendez-vous.

L'Opération "JARDIN des ETOILES 2018" est lancée plus tôt, pour laisser un peu plus de temps à ceux qui veulent y participer. Elle se clôturera le 26 octobre afin de laisser à l'entreprise le temps de réaliser les commandes pour le 1er novembre.

Vous pouvez demander le bon de commande A M. Mounir Hanneche et à Mme Suzy Mons que vous devrez renvoyer pour contrôle et validation :

Après contrôle et validation, vous enverrez par la poste votre confirmation de commande signée avec votre règlement par chèque à l'ordre de Mme Suzy MONS.

Donnez-leur le maximum d'indications de la tombe (le nom - la localisation du carré, de la rangée et du N°, le nom du voisinage), si possible avec un plan.

Les plans des carrés sont sur le site de chez "Taddo" (ci-dessous)

http://www.piednoir.net/taddo/

Si vous avez des amis qui veulent en faire autant, vous pouvez leur transmettre les adresses, fichier et ces indications.

Merci de faire partie de ceux qui pensent à nos anciens restés là-bas.

Avec toutes nos amitiés

Mounir HANECHE (Entrepreneur) boneconstruction23@yahoo.fr

Suzy MONS (Bénévole) suzymons@hotmail.fr

BON DE COMMANDE ------->> CLIQUEZ ICI

COMME D'HABITUDE, la tarification est très raisonnable.

Le fichier et le bon de Commande sont protégées par un copyrigth et ne doivent pas être utilisés à des fins commerciales personnelles ou par des associations pour des buts lucratifs.

|

|

Discours de David Rachline

Maire de Fréjus

|

|

A l'occasion de la cérémonie du 5 juillet dédiée au massacre d'Oran

Mesdames, Messieurs les élus,

Mesdames, Messieurs les anciens combattants,

Mesdames, Messieurs les rapatriés,

Mesdames, Messieurs les harkis,

Mesdames, Messieurs,

Nous voici réunis en ce 5 juillet, devant cette stèle de pierre frappée de l'Algérie Française, une nouvelle fois réunis au rendez-vous de la fidélité et du souvenir.

Le 5 juillet n'est pas une date comme une autre de la guerre d'Algérie.

C'est le jour du plus grand massacre de cette guerre.

Un massacre qui ne doit rien aux combats mais tout à la cruauté d'une populace haineuse et à l'impuissance voulue ou volontaire d'une armée aux ordres d'un gouvernement félon.

Je pèse mes mots : cette stèle n'est pas une stèle comme les autres, elle a été installée aussi pour dénoncer ces félonies d'un gouvernement Français qui abandonnera des Français et une part de son territoire !

Cette stèle est aussi celle des victimes de la guerre et des massacres. C'est également la stèle de ceux qui ont combattu jusqu'à la mort pour que l'Algérie reste française, pour que leurs foyers restent leurs foyers...

Voilà pourquoi, nous savons ce qui nous réunit ici, ce matin.

Nul besoin de grands discours pour ceux qui ont la mémoire et le cœur entièrement tournés vers cette part de nous-mêmes, vers cette Histoire récente.

Nul besoin d'explications fantasques pour tous ceux qui, ayant vécu le cauchemar de 1962, ont toujours redouté qu'il nous rattrape un jour, ici, sur cette rive de la Méditerranée.

Notre rassemblement est donc un témoignage vibrant au service de la vérité, de la loyauté et de la justice. Et pour la justice, nous sommes prêts à nous battre.

Nous ne sommes pas ici pour nous complaire dans la douleur et dans les regrets, nous sommes ici des combattants, des amoureux de la France, au service de notre Histoire, de notre peuple et de notre nation.

Nous ravivons la mémoire des disparus, des assassinés : des hommes, des femmes et des enfants d'Oran et de l'Algérie Française dont les gouvernements français ont nié jusqu'à l'existence en ne cherchant jamais la vérité à leur sujet, à leur égard.

Nous honorons des Français que l'État français, que l'armée française a abandonné à leurs bourreaux alors même qu'ils pouvaient, qu'ils devaient les protéger !

Nous rappelons le souvenir d'une lâcheté organisée, d'un abandon absolu, d'une fuite abjecte.

Nous rappelons les hommes Français mitraillés, les femmes Françaises abattues froidement, les enfants Français torturés et massacrés.

Nous rappelons les pieds noirs pendus, fusillés et massacrés !

Pour finir d'enterrer les morts, il faut les faire entrer dans l'Histoire.

Nous sommes ici les fils et les filles d'une histoire qui n'est pas terminée.

Nous sommes les héritiers d'une tâche à accomplir.

La France a abandonné les massacrés d'Oran.

Nous ne les oublierons jamais !

Nous clamerons toujours le droit de se réunir, de commémorer, de se souvenir

Et par-dessus tout de demander des comptes à ceux qui, il y a maintenant 56 ans, ont par lâcheté, par facilité et par déloyauté, laisser faire ou abandonner des citoyens Français face à la barbarie immonde et abjecte !

Que vive le souvenir de la France en Algérie, Que vive Oran la radieuse, Que vive Fréjus et Que vive la France !!!

|

|

|

LE MUTILE N° 54, 2 juin 1918 (Gallica)

|

|

REFLEXIONS D'UN MUTILE ALGERIEN

Lorsque sorti de l'enfer dans lequel j'ai vécu,.aussi bien en Belgique qu'en Artois, je suis revenu à Alger après avoir laissé une jambe à Ypres, je croyais rêver tant il y avait d'affluence au débarcadère de la. Compagnie Transatlantique, tant la foule que l'on dit pourtant avoir un coeur étroit, manifestait d'enthousiasme, de sympathie pour les premiers mutilés de guerre. J'appartenais on effet, au premier convoi des épaves de la guerre mondiale et j'étais comme mes camarades l'objet de l'ardente curiosité de cette agglomération de gens qui nous regardaient avec des yeux de l'autre monde.

De toutes parts on nous couvrait de fleurs. Les Dames de la Croix Rouge nous comblaient de friandises ci les propriétaires d'automobiles se disputaient l'honneur de nous véhiculer gracieusement.

C'était il est vrai en 1914. Depuis (mon Dieu comme tout change) j'ai assisté à maints débarquements de blessés, non moins glorieusement mutilés et j'ai été frappé du revirement de celte foule hier si vibrante de charitable et délirant d'enthousiasme, aujourd'hui si froide, qu'elle en est presque indifférente.

Les mutilés débarquent maintenant comme de vulgaires voyageurs, sans une main amie pour les guider, mais bien souvent poussés par une cohue qui bouscule tout, les blessés principalement, parce que leurs mutilations les fait se mouvoir lentement et j'ai fait cette amère réflexion :

Si la population ne fait pas ou presque pas cas de celui qui revient mutilé de la guerre, qu'adviendra-t-il de lui après la guerre ?

Les mutilés seront si nombreux, on sera si habitué à les voir qu'on ne fera môme plus attention à eux. L'égoïsme originel reprendra vite le dessus. La pitié du début, accrue par le tragique des circonstances, se changera en récriminations et en dégoût. On se détournera avec un haut le coeur du malheureux défîguré ; on trouvera agaçante et ridicule la marche de l'amputé sur ses pilons, on jugera bien importun le manchot qui ne peut pas, tout seul, ouvrir son parapluie et le sourd avide d'entendre et obligé à hurler sur le sommet de la voix.

Peut-être trouvera-t-on que j'exagère et cependant ces réflexions pour si attristantes qu'elles paraissent sont les résultats d'observations logiques car, ceci est la conséquence de cela.

Il n'est pas jusqu'aux oeuvres de guerre, spécialement crées pour les mutilés qui disparaîtront tour à tour tant la charité publique sera vite lasse. Je dis et répète sans crainte d'être démenti que ces oeuvres, quelles qu'elles soient, n'auront pas une longue durée.

Pourquoi me dira-t-on ? Mais parce que leurs ressources s'épuiseront ; parce que le sentiment auquel on a pu faire appel avec fruit pour les mettre sur pied et les alimenter d'abord, survivra peu à peu à la conclusion de la paix.- Et alors, que deviendront-les mutilés, qui fera respecter leurs droits, qui défendra leurs intérêts matériels et moraux?..

Il n'y a, à mon sens, qu'un organe où les dèsidératas de l'immense peuple des mutilés pourront être exposés avec quelque chance d'être entendus dans les hautes sphères gouvernementales où la voix des humbles ne parvient pas, toujours. Cet organe existe heureusement ici, puisque son existence me permet d'exposer mes idées. Plût à Dieu qu'il en existât un semblable dans chaque ville de France et d'Algérie puisqu'il est admis qu'il n'est pas une ville, pas un village, qui n'est son ou ses mutilés.

Pour ne pas être l'objet de la sollicitude de personne, pour rester dignes, dignes du grand rôle qu'ils ont joué sur le champ de bataillé, il faut aussi que dans le présent comme dans l'avenir, les mutilés ne perdent jamais de vue l'honneur que la France leur a fait en leur confiant, ses destinées, on les appelant, à combattre pour une aussi noble cause : celle de la Justice el de la Liberté; l'honneur qui s'allache au sacrifice qu'ils ont consenti, au sang qu'ils ont versé pour elle, aux médailles et aux croix qui ornent leurs poitrines, à la façon magnifique dont elle reconnaît le service qu'ils lui ont rendu et dont elle cherche à réparer le mal que la guerre leur a fait.

Aidés par le Pays dans la mesure où il peut les aider, les Mutilés ont le devoir de s'aider eux-mêmes. Ils ont le devoir de supporter allègrement et fièrement leur infortune, d'essayer de n'être à charge à personne, de se tirer d'affaire avec coque l'Etat nous accorde et, s'il se peut, de se remettre au travail bien vite, quittes à apprendre un nouveau métier si leur mutilation les empêche d'exercer celui qu'ils avaient avant la guerre et surtout, à moins qu'ils n'y soient contraints, à ne pas rester oisifs, car outre que l'oisiveté est mauvaise conseillère, ils auront vite fait de dépenser la petite pension que l'Etat leur alloue.

Ils seraient dans ce cas obligés d'avoir recours à la charité publique qui ne sera pas tendre pour le mutilé paresseux et indigne.

Que pense-t-on que dureront l'admiration, la pitié et la bonté dont on entoure les mutilés ? Peu de temps si nous en croyons ce que nous devinons, La guerre finie chacun reprendra ses occupations et il y aura pour faire concurrence à la pitié, la douleur de ceux qui auront perdu des êtres aimés sur les champs de bataille, dont le .caractère sera aigri et qui diront sans cesse " Si seulement j'avais encore celui qui est tombé là-bas, même défiguré, même mutilé, qu'importe ? S'il vivait seulement !"

Il faut donc ne compter que sur soi-même et prouver à la société que même diminué physiquement, un mutilé sait pouvoir quand il sait vouloir. Voilà le meilleur remède à nos maux.

Paul DUFOUR,

Amputé d'une jambe

Décoré de la Croix de Guerre

et Médaille Militaire

|

|

REVELATION SUR LA GUERRE D'ALGERIE ET LE PUTSCH DES GENERAUX

Par M. Jérémie Galibert

|

Savez-vous que d'après l'historien Guy Pervillé, les généraux du putsch d'Alger d'avril 1961 auraient envisagé, en cas de réussite, de remplacer de Gaulle à la présidence de la République par l'ancien Gouverneur de l'Algérie Marcel-Edmond Naegelen, un homme politique socialiste ? Autrement dit, et aussi surprenant que cela puisse paraître, si le putsch d'Alger avait réussi, c'est peut-être une figure du PARTI SOCIALISTE SFIO qui aurait pris le pouvoir à la place du général de Gaulle au nom de l'Algérie française ! Mais un socialiste PATRIOTE, ennemi acharné du FLN, et qui, comme les généraux du putsch, souhaitait éviter aux Pieds-Noirs et aux musulmans du parti de la France le choix entre "la valise ou le cercueil".

Et pendant ce temps-là, de Gaulle et son gouvernement, pour faire échouer le putsch d'Alger s'alliaient aux communistes… Communistes, qui proposaient de distribuer des armes à la population pour soutenir le régime et lutter contre les soi-disant généraux "fascistes".

A tel point, que le journaliste Georges-Marc Benamou a pu parler d'un "axe de Gaulle-Sartre".

Ainsi, à "l'axe Juin-Lacoste" de 1956 (quand le maréchal Juin, plutôt classé à droite, saluait vigoureusement l'action de répression du FLN menée par les socialistes au pouvoir), a succédé "l'axe de Gaulle-Sartre" de 1962, jusqu'à ce jour jamais remis en question.

De Gaulle, c'est le dérèglement des mœurs. Un dérèglement des mœurs où l'on vit des gaullistes, hommes de droite, s'allier à l'extrême gauche pour traiter de "fascistes" des généraux qui s'apprêtaient à remettre le pouvoir… à un homme de gauche républicain et patriote.

S'il y a bien un symbole à retenir de la décadence de ce pauvre pays, c'est peut-être celui-là. De Gaulle, à la fin de la guerre d'Algérie a préféré s'allier avec les communistes, les porteurs de valises et la gauche "anticolonialiste", CONTRE les Français patriotes de droite et de gauche. C'est là, peut-être, qu'il faut chercher la source du lamentable déclin de la France.

Gloire au socialiste patriote Marcel-Edmond Naegelen, qui a voté NON aux accords d'Evian, qui est resté solidaire des Pieds-Noirs et Harkis, et qui après l'"indépendance", a très vite dénoncé les dangers de l'immigration algérienne de masse déclenchée par ces accords d'Evian :

"Soixante-dix mille Algériens ont, depuis la proclamation de l'indépendance, demandé la nationalité française. Il n'en demeure pas moins que la présence sur le sol français, réduit à peu de chose près à l'hexagone, de cette masse d'un demi-million d'hommes de nationalité étrangère, pose un problème sans précédent au gouvernement et au peuple français. Leur nombre ne cessant de croître, il prend de plus en plus l'importance d'un danger pour la sécurité intérieure. [...] Nos plénipotentiaires à Evian n'ont pas songé ou n'ont pas voulu songer au danger que représenterait en cas de guerre cette présence dans notre pays de plusieurs centaines de milliers d'étrangers ou d'ennemis. Il leur fallait croire à la collaboration franco-algérienne et miser sur elle. Mais il n'est rien d'éternel dans les choses humaines et les accords et ce qu'on a appelé l'esprit d'Evian, n'ont pas duré plus longtemps qu'un coucher de soleil sur le lac. Les problèmes demeurent et, parmi eux, celui de la présence en France d'une masse grossissante de prolétaires algériens. Seuls, une rapide et considérable amélioration de la situation économique en Algérie, la disparition du chômage, la hausse du niveau de vie, la fin de la misère générale, le retour massif de ces travailleurs vers leur pays d'origine et l'arrêt à peu près total des départs pour la France pourraient le faire disparaître. Or l'Algérie n'entre pas dans une ère meilleure, la situation ne cesse de s'y aggraver." (Marcel-Edmond Naegelen, 1965)

Naegelen qui a également décrit les accords d'Evian comme "ce qui demeurera dans l'Histoire comme une des capitulations les plus néfastes et comme la plus injustifiable de toutes celles auxquelles ait consenti notre patrie".

Jérémie Galibert

|

|

ANNALES ALGERIENNES

Tome 1

2ème partie

|

|

LIVRE IV

Manière de combattre des Arabes.

Les hommes se sont toujours battus, et bien que plusieurs d'entre eux rêvent la paix perpétuelle, il est à présumer qu'ils se battront encore longtemps. Cependant, comme il n'est donné à personne d'indiquer le point où la perfectibilité humaine doit s'arrêter, il est possible que, nous arrivions un jour à cette concorde générale que rien ne troublera plus. En attendant, les hommes se battent dans ce siècle comme dans ceux qui l'ont précédé, mais tous ne se battent pas de la même manière, parce que tous ne sont pas dans les mêmes conditions d'existence politique et sociale.

Il est des peuples sauvages qui ne se battent que pour des intérêts privés, et individuellement ; le fort attaque le faible, le tue, le dépouille, et s'en va après ; c'est la guerre des bêtes féroces.

Il y a des peuples barbares qui se battent pour des collections d'intérêts privés accidentellement réunis en intérêts généraux, ou pour ceux d'un maître que les circonstances leur ont imposé.

Il y a, ou plutôt il y avait des peuples civilisés qui ne se battaient que pour des intérêts généraux, tellement liés aux intérêts privés que la cause générale était la cause personnelle de chaque citoyen.

Enfin il y a des peuples civilisés, plus ou moins libres, plus ou moins esclaves, qui trouvent que, quelles que soient la nature et l'intensité des intérêts, ils ne valent pas la peine qu'on se fasse tuer pour eux, et qui chargent de cette besogne de pauvres diables achetés à prix d'argent, ou des malheureux que la loi y condamne, s'ils n'ont pas dans leurs bourses le moyen de s'en affranchir.

Les Arabes sont dans la seconde de ces quatre catégories. Quant à nous, on peut dire, jusqu'à un certain point, que nous appartenons à toutes à la fois, ou du moins que nous y avons appartenu successivement dans un court espace de temps. Ainsi, sous la république et une partie de l'empire, nous avons appartenu à la troisième catégorie. Maintenant nous sommes dans la quatrième, et nos habitudes, de duels ou de guerres individuelles, nous mettent sous certains rapports dans la première.

Les guerres que se font les Arabes de tribu à tribu sont peu sanglantes et de courte durée, les intérêts qui leur mettent les armes à la main n'étant ni vifs, ni permanents ; mais elles se renouvellent assez fréquemment, tantôt pour une cause, tantôt pour une autre. Ces gens-là ne sont pas rancuniers, mais ils sont très irritables, et prompts à courir aux armes. Ces dissensions intestines se réduisent à quelques courses, à des surprises appelées Razzia où l'on pille des villages ou des douars, et à quelques engagements où les cavaliers des deux partis se contentent le plus souvent d'échanger quelques coups de fusil, sans en venir à des combats corps à corps; tout cela se fait sans beaucoup d'ordre. Les deux tribus ennemies, disposées en groupes confus, s'avancent à une certaine distance l'une de l'autre.

Puis des cavaliers se détachent de chaque groupe, successivement et au galop, en décrivant une courbe dont le sommet est tourné vers l'ennemi ; arrivés à ce point ; ils lâchent leur coup de fusil, et rentrent au milieu des leurs en parcourant toujours au galop la seconde branche de la courbe. Dans les cas assez rares où l'on en vient à l'arme blanche, les cavaliers, après s'être dégarnis de leur feu, passent le fusil dans la main gauche, mettent le sabre à la main, et chargent en fourrageur avec assez de résolution.

Les Arabes s'exercent fréquemment à cette manœuvre, qui est un des épisodes de toutes les fêtes. Les femmes, dans les tribus, assistent à ces sortes de tournois, couvrent de leurs acclamations les cavaliers qui montrent le plus d'adresse et de vigueur, et n'épargnent pas leurs sarcasmes à ceux dont l'inexpérience est décelée par quelque chute ou quelque gaucherie.

Ce sont ordinairement les Marabouts qui rétablissent la bonne harmonie entre les tribus. Cette mission d'humanité leur est d'autant plus facile, que la haine a peu d'intensité chez les Arabes. Cependant on a vu des guerres de tribus qui ne se sont terminées que par la dispersion totale des vaincus. C'est ainsi que les Oulad-Madi ont chassé de la plaine d'Hamza, les Aril, dont une partie est venue s'établir à Rassouta sous l'administration du général Voirol. Quelquefois les guerres se terminent faute de combattants; les vainqueurs se retirent successivement de la partie pour aller mettre leur butin à couvert, et raconter leurs exploits à leurs familles. D'autres fois les tribus se font tant de mal qu'il ne leur en reste plus à s'en faire.

Ainsi les Arabes m'ont raconté que deux tribus ayant formé réciproquement le projet de se surprendre, les guerriers partirent dans le même temps chacun de leur côté, mais en suivant des chemins différents, arrivèrent sur les terres de leurs ennemis, qui étaient restées sans défense, et les dévastèrent tout à leur aise, brûlant les habitations, enlevant les troupeaux et même les femmes et les enfants, sans se douter de ce qui se passait chez eux. Quand la vérité fut connue de part et d'autre, il ne resta plus qu'à se rendre ce qu'on s'était pris, et la paix fut rétablie d'elle-même.

Les cavaliers arabes sont armés d'un long fusil, qu'ils portent en bandoulière ; d'un ou de deux pistolets, logés dans un porte-pistolets à bandoulière, placé de droite à gauche ; et d'un sabre ou d'un coutelas, appelé yatagan. Quelques-uns ont en outre une lance à hampe courte, mais c'est le plus petit nombre. Les chefs et les cavaliers les plus riches ont de seconds pistolets, dans des fontes adaptées à leurs selles. Ils portent leurs cartouches dans de petites gibernes, fort élégantes et fort commodes, placées, comme les nôtres, de gauche à droite, et qu'ils peuvent ramener facilement devant eux. Le porte-pistolets et la giberne se mettent par-dessus le haïk, vêtement d'étoffe légère, qui leur enveloppe le corps et la tête, où il est maintenu par une espèce de turban, appelé reit, composé de plusieurs tours de corde en poil de chameau. Le haïk, serré au corps par les diverses pièces de l'équipement, et par une ceinture, ne gêne pas les mouvements ; mais les Arabes mettent par-dessus un et quelquefois deux burnous, ce qui rend l'ensemble du Costume assez incommode : il faut être bien habitué à le porter pour ne pas être embarrassé de cette surabondance de draperie, qui retombe sur les bras et rend les mouvements moins libres. Aussi les puissances africaines qui sont en progrès, telles que l'Égypte et Tunis, forment des corps dont le costume se rapproche de notre tenue militaire, dégagée de ce qu'elle a de vicieux ; nous, au contraire, par cette manie d'imitation enfantine, qui nous caractérise, nous avons formé des corps indigènes, ou plutôt des corps mixtes, car ils sont composés d'autant de Français que d'Africains, où nous avons conservé tout le costume oriental : cependant le corps des Zouaves, à part l'inutile turban et l'ampleur démesurée du pantalon, est assez convenablement équipé ; mais celui des Spahis réguliers n'est, sous ce rapport, qu'une parodie arabe, fort peu raisonnable et de très mauvais goût.

Les Arabes, que leur pauvreté force de combattre à pied, et les Kbaïles, qui sont presque tous fantassins, ont toutes sortes d'armes; des fusils, des carabines, des tromblons, des pistolets, des sabres, des yatagans, et enfin des, massues, quand ils ne peuvent pas avoir autre chose. On ne trouve plus chez eux ni arcs, ni flèches, comme nous en avons encore vu entre les mains des hordes de la Tartarie, lorsque la Russie les vomit sur le midi de l'Europe en 1814 et 1815.

C'est chez les Kbaïles que se fabriquent les armes qui ne sont pas importées d'Europe ou du Levant. Les yatagans de Flissa sont très estimés, et sont en effet d'assez bonnes armes. On fait de la poudre en plusieurs endroits ; mais elle est de médiocre qualité, et on en fait peu, car la fabrication en est lente et difficile, toutes les triturations se faisant à la main. Comme Abd-el-Kader, malgré sa puissance, n'a pu parvenir encore à établir des moulins, il paraît prouvé qu'il n'y en a nulle part dans la Régence. C'est encore chez les Kbaïles que se fabrique le plus de poudre. On en fait plus dans les montagnes du sud de Bougie que partout ailleurs.

Les Arabes se mettent en campagne avec fort peu de provisions. Chaque cavalier porte dans des musettes, appelées Djbirn, un peu d'orge pour son cheval et quelques galettes pour lui ; les Djbirn ordinaires sont en grosse étoffe serrée, mais les riches en ont en cuir, bien travaillées et fort ornées. Elles ressemblent pour la forme aux sabretaches de nos hussards. Ils les portent suspendues à l'arçon de la selle. Cette selle a la forme de celles que dans nos manèges nous appelons selles piquées, c'est-à-dire que le pommeau et la palette en sont excessivement élevés, ce qui fait que le cavalier y est parfaitement encadré ; une sangle et un poitrail l'attachent au cheval. Les étriers en sont très larges et les étrivières très courtes. La bride est composée de deux montants, d'un frontal et d'une sous-gorge. Le mors, qui est fort dur, a pour gourmette un anneau mobile qui passe sous la barbe du cheval ; tout ce harnachement est leste et commode, et peut être adapté au cheval dans un instant. Il n'a pas, comme le nôtre, cette surabondance de courroies qui rend le paquetage si long, et il paraît si difficile qu'on en a fait chez nous un art qui a ses règles et sa polémique, art sur lequel ont écrit des gens qui n'avaient rien de mieux à faire, et dont les rois de France n'ont pas dédaigné de fixer les préceptes par des ordonnances ad hoc. Les Spahis réguliers ont conservé le harnachement arabe, et ils ont bien fait, car il vaut beaucoup mieux que leur costume.

L'équitation, qui est chez les Arabes moins scientifique que chez nous, y est en revanche plus répandue. Ils ont moins de véritables écuyers, mais ils sont presque tous hommes de cheval. En somme, ils ont l'avantage sur nous à cet égard. Personne ne sait mieux qu'eux tirer parti des chevaux, et en obtenir des efforts que nous n'oserions pas même leur demander. Il est vrai qu'ils les usent assez promptement.

Les Arabes sont aussi de fort bons piétons, mais nous les valons bien en cela, nous les surpassons même lorsqu'il faut marcher chargé. Car nous sommes en général plus forts. Ils supportent les privations plus par habitude que par tempérament, et je doute qu'ils pussent lutter contre des besoins intenses et terribles comme les Français sont susceptibles de le faire. Ceux-ci, produits croisés d'une foule de races distinctes qui se sont partagé, ou qui ont traversé le sol fortuné des Gaules, sont à cet égard comme les mulets qui vivent de tout et de rien. Ils se laissent facilement aller aux délices du bien-être, mais leur tempérament de fer n'en est que légèrement amolli.

Dans les guerres qu'ils nous ont faites, les Arabes n'ont presque rien changé à leur manière de combattre. Cependant, dans les derniers temps, nous les avons vus quelquefois présenter des lignes de tirailleurs assez régulières, soutenues par des pelotons de réserve. A Alger ils n'ont jamais attendu notre choc, et se sont toujours dispersés à l'approche de nos colonnes qu'ils revenaient ensuite harceler dans nos mouvements de retraite. Cette tactique, qui est la meilleure qu'ils puissent employer, leur a quelquefois parfaitement réussi. Leurs attaques de postes retranchés n'ont été vigoureuses et poussées à fond qu'à Bône, lors de l'expédition du général Damrémont. Mais en général le moindre ouvrage en terre, le moindre blockhaus est pour eux une citadelle inexpugnable. Les Arabes, comme les Grecs d'Homère, cherchent à faire du mal à l'ennemi en s'exposant le moins possible, et n'attachent aucune idée de honte à la fuite, lorsque les chances ne leur paraissent pas assez avantageuses ; un d'eux me disait un jour à ce sujet, " personne n'aime à se faire tuer, pas plus chez vous que chez nous. Mais chez nous, lorsque la terreur de la mort l'emporte sur les passions qui nous poussent à combattre, nous nous retirons, parce que personne ne nous retient, tandis que chez vous les soldais sont maintenus à leur poste, malgré leur frayeur, par l'habitude d'obéir à des chefs dont la profession est de se faire tuer sans savoir pourquoi, et chez qui cette idée est bien enracinée. "

Les armées composées d'êtres passifs et combattants par accident, pour des intérêts qui ne sont pas les leurs, ne seraient rien, en effet, sans cette classe d'officiers à profession permanente qui, à défaut de ces intérêts de masse, ont l'honneur de leur état à soutenir, et par contrecoup leur position personnelle, qu'une lâcheté compromettrait. Les peuples qui combattent pour les intérêts de tous, ne présentent pas toujours une organisation militaire aussi compacte, mais quoiqu'ils ne bravent pas le danger avec autant d'abnégation, ils font la guerre avec plus de persévérance, et fréquemment avec plus de succès.

Nous, nous sommes presque toujours exagéré le nombre des Arabes que nous avons eu à combattre ; la vérité est qu'à Alger ils ne nous ont jamais opposé que des forces inférieures aux nôtres, nous avons aussi le tort de beaucoup trop tirer. C'est une manie, ou plutôt une faiblesse dont on a beaucoup de peine à déshabituer les soldats. Aussitôt que dans une expédition ils aperçoivent un burnous, trois à quatre cent coups de fusil sont tirés dessus. Le soldat, après s'être enivré du bruit qu'il a produit lui-même, croit avoir assisté à un engagement véritable, tandis que le plus souvent ce n'en a pas même été l'ombre. L'enflure de nos bulletins contribue aussi puissamment à donner à nos jeunes soldats de fausses idées sur la guerre. En leur laissant croire que des tiraillements insignifiants sont d'importantes affaires, on les expose à perdre la tête devant un danger réel. C'est une chose à laquelle nos généraux ne sauraient trop réfléchir. Ces mensonges officiels n'ajoutent rien à leur gloire passée, et peuvent compromettre leurs succès à venir.

Tant que les Arabes ont été dénués de centre d'action, leurs rassemblements ont été difficiles et de courte durée ; mais depuis que la fausse politique du général Desmichels a laissé une puissance indépendante et formidable s'établir dans la province d'Oran, et que le général d'Erlon a souffert qu'elle s'étendît jusqu'aux portes d'Alger, ils deviendront plus faciles et plus redoutables. Nous en avons déjà la triste preuve dans la victoire remportée par Abd-el-Kader sur le général Trézel. Ayant passé plusieurs jours dans l'armée d'Abd-el-Kader, je puis donner ici des détails précis sur ces rassemblements armés des Arabes, en prévenant le lecteur, que tous ne présentent pas un ensemble aussi complet que ceux, que dirige la volonté ferme et éclairée de cet homme remarquable.

Lorsque je me rendis, en simple voyageur, auprès d'Abd-el-Kader, ce prince revenait de l'expédition qui mit sous sa domination la province de Titery et une partie de celle d'Alger. Son armée se composait de 1,200 fantassins soldés, formant un corps permanent, et de cinq, à six mille hommes des tribus, presque tous montés ; mais dans ce nombre, on ne devait compter que sur un corps de 3000 hommes de bonne cavalerie, le reste n'était qu'un amas assez confus de gens mal armés et mal équipés. L'artillerie se composait de quatre pièces légères, mais mauvaises et de divers calibres, et montées sur des affûts sans avant-train, grossièrement travaillés ; les flasques de ces affûts étaient deux bras de limonière, entre lesquels on attelait les mulets destinés à traîner cette informe artillerie. Les munitions étaient transportées à dos de mulets ; il y avait dans l'armée un grand nombre de mules et de chameaux pour le transport des tentes et des bagages. L'Émir avait auprès de lui une cinquantaine de cavaliers (Meukalia) permanents et soldés, composant sa garde particulière.

Comme on était dans le temps des moissons, et que d'ailleurs l'Émir n'avait pas besoin de beaucoup de monde, il renvoyait, successivement les cavaliers des tribus dont il s'éloignait, et les remplaçait par ceux des tribus dont il se rapprochait ; de sorte que, quoiqu'il lui arrivât du monde de tous côtés, son armée n'était pas augmentée, et restait fixée au chiffre de 7 à 8000 hommes. Mais je crois que s'il avait voulu avoir à la fois tout ce qu'il n'avait que successivement, il aurait pu réunir, après la soumission des contrées de la rive droite du Chélif, de 25 à 30 mille hommes.

Dans les marches pour aller d'un camp à un autre, les bagages, l'artillerie, ainsi que le campement, marchaient sous l'escorte de l'infanterie soldée et de cet amas de gens mal armés dont nous avons parlé plus haut. L'Émir marchait avec la cavalerie disposée en ligne de bataille continue d'une profondeur inégale, mais toujours assez considérable; à cent pas en rivant de chaque aile était un escadron assez régulièrement formé. Abd-el-Kader se tenait au centre, entouré de ses principaux officiers, et ayant derrière lui ses meukalias, sa musique et les bannières de sa famille ; on portait devant lui l'étendard général. Ce prince était mis très simplement et sans aucune espèce d'ornement; seulement on soutenait au-dessus de sa tête un parasol en brocart d'or.

Le camp était disposé de la manière; suivante : la tente de l'Émir, fort belle et fort vaste, était au centre, et gardée seulement par des Chaouchs ou huissiers. Autour de cette tente, mais à une certaine distance, étaient celles des secrétaires, celles des meukalias, et le magasin général ; les cinq Agas de l'Émir avaient leurs postes dans des directions et des distances déterminées de la tente de leur prince ; les Kaïds, placés sous leurs ordres, étaient établis de la même manière autour de leurs Aghas respectifs, et les Cheikhs et les cavaliers autour de leurs Kaïds.

Le camp formait un carré aux quatre angles duquel était placée l'artillerie. Les tentes de l'infanterie soldée étaient disposées sur les quatre faces du camp, dont elles bornaient l'enceinte ; de cette manière c'était l'infanterie qui couvrait la cavalerie. Le camp était levé et tendu avec une admirable promptitude, sans que personne parût présider à cette opération ; au moment du départ, l'Émir sortait de sa tente et allait s'asseoir sur un tabouret placé en avant de l'entrée principale ; là tout le monde était admis à venir le saluer.

Pendant ce temps, sa tente était abattue et chargée sur des chameaux ; à ce signal, toutes les autres tombaient à la fois et étaient chargées de même. Quand on arrivait sur l'emplacement du nouveau camp, la tente de l'Émir était tendue la première, celles des Aghas s'élevaient alors dans les directions et les distances prescrites, puis toutes les autres autour de celle-ci. Tout cela était fait dans un clin d'œil, et toujours de la même manière, de sorte que le camp présentait toujours le même aspect.

Le plus grand ordre régnait dans cette réunion d'hommes armés de tant de tribus diverses. Point de cris, de disputes, d'injures, partout le calme et l'union. Chacun savait ce qu'il avait à faire et le faisait sans hésitation et sans bruit. Il n'y avait cependant là aucune des règles de notre discipline ; point d'appel, point d'inspection de garde, point d'adjudant-major roque et grondeur, punissant, avec une comique gravité, un homme pour un, bouton de veste ou de culotte. J'avoue que je fus profondément surpris de voir le calme et l'ordre de ce camp. Cela me fit faire des réflexions sur la vanité de nos fameux règlements sur le service intérieur et de campagne. Il est vrai que les Arabes n'ont point de marchands de vin. Cela explique bien des choses.

J'ai déjà prévenu le lecteur qu'il ne devait pas juger toutes les réunions d'Arabes par celle que je viens de décrire. Cependant, l'armée du Bey de Constantine doit présenter les mêmes éléments que celle d'Abd-el-Kader ; mais je doute qu'il y ait autant de bonne volonté et de dévouement pour le chef. En effet, Ahmed-Bey n'est que la queue du gouvernement turc, tandis qu'Abd-el-Kader semble avoir sonné l'heure du réveil de la nationalité arabe, ce qui doit nécessairement exciter plus de sympathie chez les populations indigènes. Quant aux rassemblements que nous avons' eu à combattre dans la province d'Alger, ils ont toujours été peu nombreux et très désunis, même celui qui eut lieu à Soug-Aly sous l'administration du duc de Rovigo. Les Kbaïles de Bougie sont plus tenaces que les Arabes d'Alger, mais ils ne sont pas plus unis.

Plusieurs personnes ont dit qu'il était impossible d'atteindre les Arabes, et par conséquent d'en finir avec eux. Ceci n'est point exact ; d'abord je crois, ainsi que je l'ai exprimé dans l'article précédent, qu'en se conduisant convenablement, on ne serait que rarement obligé d'avoir recours à la force ; mais quand l'emploi en deviendrait nécessaire, il y aurait moyen de pousser la guerre jusqu'au bout, surtout dans la province d'Alger, où les Arabes ont plus à perdre que partout ailleurs. Pour cela, il ne faudrait pas marcher contre des troupes aussi mobiles que le sont les leurs, avec nos lourdes masses, et déployer contre eux un luxe de combinaisons stratégiques fort inutile dans ce pays. Il ne faut pas non plus perdre l'avantage que nous donne notre organisation militaire dans bien des cas.

Mais il faudrait avoir un corps léger de 1800 à 2000 hommes d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie, lestes et convenablement équipés, et ne portant avec eux que des vivres et des munitions. Ce corps formerait toujours tête de colonne, et quand il rencontrerait l'ennemi, il le pousserait à toute extrémité. Dans les pays découverts, où les embuscades ne seraient pas à craindre, la cavalerie chargerait en fourrageur, chaque homme choisissant son ennemi, et ne s'arrêtant qu'après l'avoir pris ou sabré. Or, en poussant la charge avec cette vigueur, il est certain que nos gens les mieux montés atteindraient au moins les plus mal montés de ceux de l'ennemi. Dans les terrains où l'on pourrait craindre des embuscades, la cavalerie attendrait l'infanterie pour franchir avec elle les passages dangereux, et reprendre sa course après ; les colonnes régulières suivraient de loin le corps léger, pour lui prêter, en cas d'échec, l'appui de ses masses compactes. On réunirait de cette manière, les avantages de la tactique européenne et ceux de la manière de faire la guerre des Arabes. Il faudrait aussi rendre les troupes régulières un peu plus lestes, en les débarrassant de beaucoup de choses inutiles, et remplacer par des chameaux la plus grande partie de nos moyens de transports à roues.

Le bataillon de Zouaves et le corps des Spahis réguliers, pourraient former le noyau de ce corps léger, auquel le nom de Légion-Africaine conviendrait parfaitement.

|

|

LES IMAGES DU SOUVENIR

ECHO D'ORANIE - N°296

|

En trouvant ce matin ces images fanées

sur chacun des portraits, mon doigt s'est fait bien gourd

Et mes yeux ont cillé sur ce passé trop lourd

Où des ombres sans bruit déroulent les années.

J'ai parcouru longtemps, comme celui qui sème,

Parmentier, Perrégaux, mil neuf cent trente six,

Bouguirat, Jules Renard, Pasteur et Bou-Tlélis

Delmonte, Ali-Chekkal, classe de quatrième.

Blouses avec petit col ou très bel uniforme,

Frange d'Elizabeth, tresses de Laïla,

Sarrouels, sarraux noirs, à Oran, au Tlélat,

Ils sont là, souriants, comme copie conforme.

J'ai scruté les préaux, chacune des écoles

Répété quelques noms, Sibboni, Martinez,

Gérardin, Benamou, Bonnal et Fernandez,

Pensé à ces minois rieurs et sans paroles.

Montrez à vos voisins la douceur des visages,

De Tlemcen à Saint-Maur, aux confins de Lourmel,

Attachez vos regards aux enfants d'Er-Rahel,

Des cœurs purs se cachaient au creux des paysages.

Je n'ai vu nulle part de foulard islamique

Quelquefois un béret ou une chéchia

Quelques pleurs effacés pour une chicaya,

La photo n'a qu'un sens, la pose académique.

Avant de refermer "L'Echo de l'Oranie"

Regardez, vous aussi, l'école de Zégla

Les enfants au teint mat et les autres sont là,

Le temps semble si doux, si belle l'harmonie.

Qui donc a enfanté l'ignoble dramaturge

Venu par un matin briser cet univers.

Promettant pour demain de sinistres hivers,

Quel est donc ce Satan, ce terrible démiurge ?

Qu'êtes-vous devenus, tous ceux de la Marine,

De Paixhans, de Pasteur ou de Colomb-Béchar,

Mais j'ai le cœur meurtri et il se fait bien tard

Et ce soir près d'Agen, le chagrin tambourine.

André MASSON de Bou-Tlélis

|

|

|

LE SERVICE MILITAIRE AU 1ER ZOUAVES

Envoyé par M. piedineri

|

|

Récit humoristique en pataouète, par Toni-Pança, dans le Papa-Louette du 20 septembre 1913

A LES GRANDES MANOEUVRES

Tché comme on s'a chié l'os, cette année à les grandes manœuvres !

Les pieds comme des obergines j'ai !

On se dirait qu'on m'a passé dessur de la confiture des raisins de tant qui sont noirs. Mais qué des kilomètres qu'on s'a bouffé. On avait beau faire pour pas se fatiguer, la moitié de la route à pied, l'autre en marchant, z... la chemise elle était trempée, comme le pain quand Maria Pépa, elle fait la soupe des chiens.

Maintenant c'est fini... On a fait la deslocation. Aussi j'ai le droit de vous sortir ça qui s'a passé.

... Y a un mois, comme ça environ, le coronel du 1er zouaves, Codet, que c'est un camarade jambon, y s'envoie à la maison une lettre vec, sur l'enveloppe, S. M.. Mancotoque je savais quoi c'était ça. Je croyais que c'était des mauvaises paroles et déjà j'allais se lui envoyer mes témoins, quand Midjacague, qui s'a servi dedans l'Etat-Major, y me dit : ça, ça veut dire : " Serbice Militaire ".

Je l'ai bouclée en cinq secs, j'ai rouvert la lettre et j'ai lu :

" Mon Cher Toni,

" Tous les officiers du Régiment seraient heureux de t'avoir pour cette période d'enstruction. Viens, tu nous feras le plus grand plaisir. On tachera de te faire passer caporal.

" Je te serre les phalanges. Ton ami,

" Codet ".

Quand je me vois ça, fou j'étais. Moi caporal ? Atso ! qué d'attaque !

Toutes les femelles d'Alger elles vont s'arracher ma gueule. Qué gousto je vas faire ! qué gousto !...

D'autorité, je m'envoie à le coronel un pleumatique vec ces mots : " Accepte la combinaison. Démerde-toi pour me faire foutre dedans une compagnie d'al pello. Je te pisse au cu. " TONI ".

Quatre ou cinq jours après, j'étais à la caserne d'Orléans...

On m'a sorti des effets, ni bons, ni mauvais et une chéchia, si tant crasseuse, qu'il a fallu que je gratte la crasse, vec le couteau qu'on s'épluche les patates. Comme j'avais le malheur de rouspéter un petit cabot, pas plus grand que monze, y se met les mains sur les z'hanches et vec l'accent parisien y me sort :

- Regardez-moi c' t'enflé là. On lui a foutu une chéchia toute neuve et y rouspète. C'est peut-être le fils au Pape, ce bonze-là !

Le f... au Pape ! La p... de sa mère ! A moi y m'ensulte ! Je me pose parterre le paquet des effets que j'avais, je me l'empogne par les deux épaules et je t'y fous un coup de carabasse en pleine figure, si tant fort, que les chandelles qui sont sorties de son naze, elles ont fait la lumière électrique dedans la chambre. Plein de sang, y s'en va trouver l'adjudant. Reusement, çuilà était brave. Y vient à côté de moi et y sort :

- C'est vous que vous avez jonglé le Parigot ?

- Oui.

- Eh bien, mon vieux, vous aurez la permission cette nuit. Ça lui apprendra à faire le malin.

Moi que je me croyais de passer à le conseil de guerre, d'attaque ! La prochaine fois, si le sargent y m'enmerde je t'y fous à lui aussi une castagne dans les condices alors on me sort 8 jours de permission...

Rien plus y m'a arrivé, pourquoi, l'après-midi, le coronel Codet, y s'a passé dans la cour, la revue de nous z'autes. Quand la revue, elle est passée, y se fait former le cercle par tout le régiment et y parle comme ça :

" Messieurs,

Il y a dans vos rangs, le roi des louettes. Je vais vous le présenter. Tâchez de lui ressembler au moral comme au physique et la France, la Patrie, l'Armée, la République, elles seront fières de vous ! "

Et le coronel, y se fait la bouche, comme un cu de canard et y s'appelle :

- Toni-Pança !

Moi, je me sors un " présent ! " si tant fort que les aiguilles de la pendule de la caserne d'Orléans elles se sont arrêtées...

- Avancez au milieu du cercle !

Je m'avance. Les hommes y présentent les armes. Les z'officiers y font le salut vec le sabre et la musique qui se commande le chef, M. Enterré, elle se joue la " Marseillaise ". Quand tout le baccanal, il est fini, le coronel, y se jette sur moi et y m'embrasse comme si j'étais une joulie femme et y dit :

" Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats, ce zouave doit être votre modèle, ça qui dira, vous direz, ça qui fera vous ferez ! "

Et s'adressant à moi :

- Allez, mon petit Toni, dis quelque chose pour voir si tous y z'ont compris. Alors ! je m'ouvre grande la bouche et je cris, fort, fort :

- Z... !

Alorsse tous, officiers, sous officiers et soldats y crient plus fort que moi !

- Tac !... Tac-Tac-Tac, Tac !.. z... z../

Dans le Sahel l'écho aussi. Adios on entendait plus que ce mot-là partout...

Alorsse le colon y dit :

- Pour les grandes manœuvres, ce sera le mot de ralliement !

La musique elle se joue le Chant du Départ. On rompe les rang et les sordats y me portent en triomphe à la cantine.

... Le lendemain, on était pas souriante... On se marchait sur la route de Blidah ! Vinga, vinga de marcher ! Les souliers - qui z'étaient un peu grands y faisaient tchaf ! tchaf ! tchaf !

Aïe ma qué rabia j'avais... Les ampoules et tout j'avais en dessur les pattes.

Alorsse comme il avait dit que je poudais faire tout ça que je voulais, je me lève les souliers... Deux minutes après, tous y se les enlevaient et y se les mettaient sur l'épaule.

On s'arrait dit une procession des maltais !

Enfin, on s'arrive à Blidah et la population elle nous fait une ovation terrible.

Bélichat, qu'il avait annoncé que j'étais zouave, il avait organisé une manifestation.

Tous y criaient : " Vive le 1er zouaves ! Vive Papa-Louette ! "

Le soir on a dansé bel gousto et on s'a fait dodo, chaque, vec une petite Mauresque d'al-kif. Ça qu'on a fait ça régare à personne.

Le lendemain il a fallu repartir et se commencer les manoeuvres. Pendant huit jours, madone ! qué des kilomètres, dans la montagne, dans les près, dans les rivières. Les zouaves, scaphandiers y doivent être.

Enfin, après toutes ces manoeuvres, on se fait un repos d'un jour, pourquoi, le général Drude y devait se venir en aéroplane vec Serviès.

A peine il arrive, comme un oiseau papasse, y descend à côté de nous et y se sort les félicitations à tout le monde :

" Bien manoeuvré, mes enfants ! Bien manoeuvré ! Les alboches n'ont qu'à bien se tenir, si ils veulent pas s'attacher une gamelle à la queue ! "

Après ça, y demande :

- Aousqu'il est Papa-Louette ?

Le coronel Codet y me présente et le général Drude y me dit :

" Mon vieux, tu as marché comme un nomme, tu as manœuvré comme un zèbre. Au nom de l'Armée Française, je te fais caporal ! "

Toutes les musiques, les fanfares elles se jouent des marches entraînantes et tous les régiments y se défilent devant moi.

Le ministre de la guerre, une merde de chien, il était à côté de moi !

Comme moi, je l'aime pas faire figure pour rien, je fais venir tous les commandants de Compagnie et je leur dis :

- Au nom de moi et de Papa-Louette, je vous prie de faire donner un litre de vin à tous vos hommes !

Tous y crient : vive Toni ! Saha Papa-Louette !

Z... ! malgré l'ovation, le lendemain, à pied je revenais à Alger, vec les pieds comme des obergines.

Là, on a repris les effets militaires et on nous a dit :

- Au revoir et merci !

Le colon y m'a envité à déjeuner à chez Maklouf et, au champagne maltais, y me sort :

- Toni, l'année prochaine tu seras nommé sergent !

Et moi, que j'en avais plein les pieds et ça que vous pensez, je lui réponds :

- Reprenez vos galons de caporal et laissez-moi tranquille !

Que le cu y vous tombe à vous et à les grandes manœuvres !

La prochaine fois que je fais les 17 jours, je demande à les faire dans les zouaves... sous-marins !

TONI-PANÇA

|

|

Un " télégramme "... dans la nuit

De L'Effort Algérien du 13 avril 1934

|

Que de similitudes avec années 2000 !!!

L'autre jour j'étais à la grande Poste d'Alger dans les environs du guichet qui paie les pensions aux anciens fonctionnaires civils et militaires retraités. Voyant que s'y agitaient avec maints gestes de protestation, je m'approchais en journaliste indiscret qui fourre son nez partout.

Et c'est ainsi qui j'apprenais que dans la nuit, I'administration avait reçu du Ministre un télégramme urgent dans lequel il était spécifié qu'un prélèvement de 10 pour cent serait fait sur toutes les pensions d'ancienneté dont l'échéance serait postérieure au 6 avril 1934

Si nous n'étions pas en régime de trêve politique et de " purée " budgétaire, je m'indignerais avec force conte un Etat qui, du jour au lendemain, sans crier gare, par un simple télégramme de nuit, fait ainsi une coupe sombre dans un budget familial qui, peut-être, est l'unique ressource de son bénéficiaire.

Mais nous avons fait tellement de sottises depuis la guerre - et par nous, j'entends l'électeur aussi bien que l'élu - que fatalement il devait arriver un beau matin où la Caisse du Trésor serait à sec.

Par une démagogie sans cesse croissante, on a gavé de subventions des offices et groupements insatiables : on a relevé traitements et pensions sans savoir si l'on serait en mesure de les payer : on a édifié des lois sociales coûteuse, justes peut-être en elles-mêmes mais d'autant plus inopportunes qu'il nous fallait solder les frais de la guerre. Bref, nos parlementaires ont jeté de la poudre aux yeux à tout le monde, et nous nous en sommes jetés à nous-mêmes.

Hélas ! Le revers de la médaille devait vite apparaître. Un simple télégramme urgent est venu, jetant peut-être la gêne dans un grand nombre de foyers modestes.

Puisse cette aventure détourner l'électeur de ce régime de facilité qui promet, donne et retire, régime qui fait la preuve une fois de plus du sans-gène de l'Etat, de son esprit d'imprévoyance et de son honnêteté toute relative.

Et en écrivant cette dernière phrase je n'entends nullement mettre en cause le ministère Doumergue. S'étant trouvé devant une caisse vide. Il fallait bien qu'il la remplisse, sous peine de banqueroute, c'est-à-dire de révolution.

Sait-on en effet que dans l'état actuel de noue législation il y a des pensionnés qui touchent une retraite égale à 70, 80 et même 100 pour cent du traitement d'activité ? Sait-on qu'il y a des fonctionnaires qui restent en fonctions au-delà de 70 ans, alors qu'il y a des jeunes gens de 25 ans, chevronnés de diplômes, qui attendent pendant des années entières une petite place de surnuméraire ?

Est-ce logique, raisonnable, humain ? Certes non, Il eût été préférable de donner un peu moins et plus sûrement : il eût été préférable surtout d'avantager les jeunes quitte à rogner un peu sur les vieux qui eux du moins, sont arrivés à un âge où l'on a moins de besoins, moins de charges de famille, et ont eu toute une carrière pour faire quelques économies.

Notre législation des pensions sent la démagogie à plein nez : et si nous protestons contre le télégramme un peu leste du 6 avril, c'est uniquement parce que l'Etat n'a pas tenu ce qu-il a promis.

Ainsi, nous sommes tous les victimes de nos égoïsmes d'après-guerre.

Nous nous sommes jetés - gros et petits - dans la jouissance jusqu'au cou. L'Etat a triplé ses dépenses. l'industriel a quintuplé sa production, les fonctionnaires ont décuplé leurs exigences, l'électeur a centuplé ses sottises... Quant à l'élu, il a suivi toute cette sarabande, sûr d'avoir la claque avec lui.

Hélas ! c'est l'heure douloureuse du retour en arrière. Après l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, les Etats-Unis, notre pays est obligé, de mettre un cran à sa ceinture. Il y aura des victimes, hélas !... Surtout parmi les petits, car dans ces affaires là ce sont toujours les petits qui trinquent.

Mais à qui la faute ?

Cela dans tous les cas nous prouvera qu'il y a une morale même dans les affaires, et que l'égoïsme n'est parfois qu'un mirage et une duperie.

PAUL RIMBAULT.

|

|

|

DJENDI

Envoyé par Mme Marquet

|

---------------------------------------------------------------

DJENDI

Eugénie, Melika, Manon

Pseudonymes: JENNY, JIMMY, Jacqueline DUBREUIL

Née le ? 1918 ? A Bône (Algérie) de Salah ben Chefrai Djendi Fallah et de Antoinette Silvani. Célibataire. Décédée le 18 janvier 1945 à Ravensbrück

Réseaux: I.T.G., F.F.C., F.F.L., B.C.R.A., S.S.M.F./T.R.Agent P2

Eugénie Djendi s'engage à vingt-quatre ans dans les Transmissions après le débarquement des Anglo-Américains du 8 novembre 1942 au Maroc et en Algérie où elle habite, chez ses parents, à Bône dont elle est originaire. Elle fait alors partie de celles qu'on surnomme les Merlinettes, du nom du chef des Transmissions, le général Merlin. Un centre d'entraînement est installé à Staouéli, près d'Alger.

Paul Paillole, commandant le 2ème Bureau d'Alger, dit Mireille Hui (qui fut des Merlinettes), contacte le général Merlin pour recruter des spécialistes radio. Avec Marie-Louise Cloarec, Suzanne Mertzizen et Pierrette Louin, Eugénie Djendi est volontaire. Recevant les jeunes femmes, Paul Paillole ne leur cache pas l'extrême danger des missions à effectuer, mais elles persistent dans leur engagement.

En janvier 1944, elles sont dirigées vers le Bureau Central de Renseignement et d'Action d'Alger (B.C.R.A.A.) puis à Londres (B.C.R.A.L.) pour suivre des stages d'instruction d'opératrices radio. Mireille Hui dit que ce stage dure deux mois. Il a lieu en Grande-Bretagne, à Saint Albans et à Ringway, près de Manchester. Le programme: renseignement, topographie, identification des effectifs et matériels ennemis, repérage des objectifs à bombarder, sport de combat, séances de tir, maniement des explosifs, conduite et mécanique auto et moto, parachutisme, transmissions (émettre de France plus de trente minutes sans changer de longueur d'onde ou de lieu est suicidaire).

Eugénie Djendi est incorporée à la mission Berlin, qui doit opérer dans la région parisienne. Elle est parachutée (avec la mission Libellule) dans la région de Sully-sur-Loire le 7 avril 1944. Elle établit alors la liaison avec Alger et Londres.

Arrêtée le 9 avril porteuse de tout son matériel radio, elle est interrogée avenue Foch et enfermée 1bis place des États-Unis.

Georges Pinchenier (alias Lt Lafitte), parachuté et arrêté avec ses deux radios, Jenny Djendi et Marcel Leblond, écrira en octobre 1945 au père de Pierrette Loin: "Transféré avenue Foch à Paris, où je suis resté jusqu'au 27 avril, jour de l'arrestation de Pierrette et de Marie-Louise (Cloarec*), j'ai été ce jour-là interné place des Etats-Unis avec mon radio, mais sans nouvelles de Jenny.

Peu de jours après, car les choses se savent vite en prison, j'acquis la certitude que Marie-Louise et son amie Suzy Mertzisen se trouvaient au-dessus de moi, mais je ne pus leur faire connaître ma présence faute d'arriver à entrer directement en communication.

Enfin, le 15 mai, mes deux voisines de cellule disparurent et furent remplacées par Pierrette et Jenny. Pierrette était ce jour-là d'un moral remarquable. Comme j'avais préparé mon évasion pour la nuit suivante, elle réussit, par un trou fait sous de la porte à me passer un plan de métro et 300 francs qui ne lui avaient pas été subtilisés. Elle me donna ce jour-là tous les détails que vous connaissez sur son arrestation et celle de nos camarades. Enfin elle m'affirma qu'elle n'avait nulle intention de rester en prison et qu'elle envisageait déjà la possibilité de s'enfuir. Je puis dire que c'est en partie grâce à elle que mon évasion réussit. Leblond, très déprimé, broyait du noir et me conseillait de renoncer à mon projet, et il se peut bien que, sans la présence dans la cellule voisine de mes deux braves amies, j'eusse renoncé à le mettre à exécution. Pendant toute la nuit, et les nuits étaient longues, elles attirèrent l'attention des gardiens sur elles par leurs cris, leurs plaisanteries et leurs chants. Tant et si bien que je pus achever mon travail et que j'étais libre au petit jour."

Jenny Djendi est ensuite internée à Fresnes et à Compiègne. Déportée le 15 août 1944, elle retrouve à Ravensbrück ses compagnes Marie-Louise Cloarec*, Pierrette Louin* et Suzanne Mertzizen*, qui ont été parachutées ensemble et ont été arrêtées quelques jours après elle.

Une fiche du ministère de la Défense dit: " Après avoir demandé plusieurs fois au commandant du camp, Fritz Suhren, leur transfert dans un camp de prisonniers de guerre, les jeunes femmes sont convoquées le 18 janvier 1945 vers 16h au bureau du camp. A partir de là, les témoignages laissent place à des suppositions.

Mme Postel-Vinay (témoignage du 20 septembre 1949, Arch. d'Alger) a connu personnellement au camp Jenny Djendi et surtout Suzy Mertzisen qui était devenue la meilleure amie de sa camarade tchèque Miléna Seborova. "Deux mois avant leur disparition, les quatre jeunes filles avaient été appelées à la Schreibstube, pour un interrogatoire d'identité. C'était l'usage avant les exécutions, mais pas invariablement. Ces femmes croyaient d'ailleurs qu'il s'agissait d'une réponse favorable à leur demande de transfert dans un camp de prisonniers militaires britanniques, d'autant que l'Allemand qui les avait reçues avait été très aimable et s'était inquiété de la santé de Djendi Jenny.

Le 18 janvier 1945, elles ont été à nouveau convoquées au bureau. Elles s'y sont rendues joyeusement, toujours convaincues qu'elles allaient être transférées dans un camp moins pénible.

Miléna Seborova, inquiète cependant, a suivi Suzy Mertzisen à distance. Elle l'a vue, en compagnie de ses trois camarades, sortir du bureau. Toutes les quatre avaient remplacé leurs chaussures par des savates légères." L'Allemande Ruth Neudecker, toujours volontaire pour les exécutions, les accompagnait.

Dans "Ravensbrück" (Ed. de la Braconnière, Neuchâtel), il est écrit: "A la même heure, la route qui passait devant le Crématorium et conduisait chez Siemens fut barrée par les S.S." Mme Postel-Vinay et ses camarades ont alors supposé qu'elles avaient été pendues, car elles croyaient savoir qu'un gibet avait été construit dans le courant de l'année 1944, à côté du Crématorium...

En fouillant l'immense tas de vêtements des mortes, Miléna Seborova a retrouvé le manteau gris de Suzy Mertzisen et celui d'une autre, qui contenait encore dans la poche sa carte à son nom."

Rosane (Renée Lascroux), professeur de C.E.G., camarade de Pierrette Louin au lycée d'Oran, déportée à Ravensbrück et libérée à Bergen-Belsen (cité dans le Bulletin du Club Austerlitz, repris dans Bulletin de l'A.A.S.S.D.N. n°184), rapporte: "Le 18 janvier 1945, le bloc français prend le deuil. Dès l'appel du matin, Pierrette Loin et Marie-Louise Cloarec, nos petites parachutistes, ainsi que Suzy et Jenny leurs compagnes radio (...) sont averties qu'elles doivent se tenir à la disposition du commandant avec interdiction formelle de sortir du block jusqu'à l'heure fixée - seize heures et demie.

Peu d'entre nous savent la nouvelle, l'on n'ose imaginer le drame, il est prudent de se taire pour les petites et pour nous-mêmes. J'ai passé la journée avec elles. Pierrette et Marie-Louise sont des enfants. Pierrette, à vingt-deux ans, reçut ses galons à Alger, elle aime l'Afrique où elle a préparé le débarquement américain. Marie-Louise est une vaillante bretonne de vingt-quatre ans, elle fait la guerre, et Suzy, de Metz, est maman d'une fillette de six ans. Jenny adore le risque.(...) Seront-elles traitées en soldats ? Le coup fatal éclate, quelle stupeur s'empare de nous, les mieux prévenues. Le soir nous attendons leur retour au block, sans espoir. Marie-Louise a imaginé mille conjectures, pleine d'illusions encore, elle a emporté plusieurs adresses. Pierrette n'a dit mot, elle pensait. Cependant, elles ont été fusillées. La nuit survient, le block ferme, les petites ne coucheront pas là. Le lendemain nous faisons d'adroites recherches. Sur un registre figure à côté des quatre matricules, la mention vague et classique: "transport sans destination". C'est étrange. Entre ses dents, une femme murmure: "c'est ainsi que l'on indique les fusillés."

Les témoignages ne se recoupent pas, les quatre jeunes femmes auraient été fusillées à 18h30 dans une baraque proche du crématoire ou pendues au gibet du camp.

Miléna Seborova, affectée à la buanderie, pense qu'elles auraient été pendues: il n'y avait pas de traces de balles ni de sang sur leurs vêtements. Même écho de Mme Lindell, rescapée du camp, qui dit (Archives d'Alger, document des Renseignements généraux du 18 Mai 1949) que Mlle Kate Johansen, norvégienne affectée au magasin d'habillement, a reçu les vêtements de quatre Françaises sans avoir remis de vêtements civils en échange. "Au moment où Mme Lindell constatait que ces défroques ne portaient aucune trace de balles et de sang, est-il dit dans le relevé de témoignage, un Allemand dont elle n'a pas connu le nom, employé au magasin d'habillement, a porté la main à son cou pour indiquer que ces femmes avaient été pendues."

Un rescapé hongrois d'Auschwitz, le Dr. Nyisli, rapporte qu'il existait aussi des balles de plomb de très petit calibre, tirées dans la nuque. Leurs corps ont été brûlés ou enterrés dans une fosse commune de la forêt.

Mireille Hui indique qu'elles ont été assassinées sur ordre de Berlin, d'après le témoignage du commandant S.S. du camp, Suhren, et de son adjoint, Schwartzhuber, interrogés après leur arrestation par les Alliés.

Déclarée "Morte pour la France", Eugénie Djendi sera décorée de la Légion d'Honneur et recevra la Croix de Guerre avec étoile de vermeil et la Médaille de la Résistance. *

Citations : "Opératrice radio, faisant partie d'un réseau de contre-espionnage, s'est dépensée sans compter pour mener à bien la tâche qui lui était confiée. A établi la liaison radio avec Alger et Londres et a transmis des messages importants pour le commandement."

(A l'ordre du corps d'Armée): "Jeune Française animée du plus pur esprit de sacrifice et d'un sublime héroïsme".

Lieu de mémoire: Le non d'Eugénie Djendi est gravé au Mont Valérien.

Références: "Les Merlinettes" de Mireille Hui (Ed. Livre à l'unité, 3ème édition mars 2000); Bulletin de l'A.A.S.S.D.N. n°3, p.38, n°18, p.107, n° 24, n°143, p.23, n°166, n°184, p.12; Archives d'Alger (n° 3331-64)

Si vous passez par le parc André Citroën, faîtes un détour par le square Eugénie-Malika Djendi et ayez une pensée pour les jeunes "Merlinettes" car c'est à elles aussi que nous devons notre liberté chérie.

|

|

| Les Berbères

Envoyé par M. Christian Graille

|

Les Berbères que les Algériens nomment Kbaili habitent les montagnes du petit Atlas depuis le royaume de Tunis Jusqu'à l'empire du Maroc ; ce mot arabe signifie nation, tribus, enfants du même père. Les Algériens l'appliquent à toutes les peuplades qui vivent dans l'intérieur des montagnes ; chaque montagne occupée par les Berbères porte le nom de Beni qui veut dire les enfants : c'est ainsi que dans la portion du petit Atlas que nous avons parcourue, nous avons trouvé les tribus de Beni-Sala, de Beni-Meissera, de Beni-Menad etc.

Les Berbères sont de taille moyenne ; ils ont le teint brun et quelquefois noirâtre, les cheveux bruns et lisses, rarement blonds, ils sont tous maigres mais extrêmement robustes et nerveux : leur corps grêle est très bien fait et leur tournure a une élégance que l'on ne trouve plus que dans les statues antiques. Ils ont la tête plus ronde que les Arabes, les traits du visage plus courts mais aussi bien prononcés ; ces beaux nez aquilins, si communs chez ceux-ci sont rares chez les Berbères ; l'expression de leur figure a quelque chose de sauvage et même de cruel ; ils sont extrêmement actifs et for intelligents

Ils parlent une langue particulière, le chovia, chilla ou Berbère qui n'a de rapport avec aucune des langues connues : ceux qui se mêlent de commerce et presque toutes les tribus qui habitent le versant Nord du petit Atlas, et qui, par cela, se trouvent continuellement en contact avec les Arabes de la plaine, parlent ou comprennent l'arabe mais tous ceux qui vivent retirés dans l'intérieur des montagnes n'entendent que leur langue naturelle.

On en voit souvent venir à Alger qui ne savent pas un mot d'arabe.

Dans cette ville on donne le nom de bédouin (qu'on prononce bédouine) à tous les peuples qui vivent à la campagne, sous des tentes ou des cabanes ; ainsi ce nom est aussi donné aux Berbères : du reste ils le méritent bien. On appelle bédouin en général ceux des Arabes et des autres peuplades du désert qui sont errants et ne s'occupent qu'à piller les passants, leurs compatriotes aussi bien que les étrangers.

Ils abandonnent souvent leurs montagnes pour venir piller la plaine ; quand ils savent qu'une caravane doit passer sur leur territoire ou dans le voisinage, ils se réunissent plusieurs pour l'attaquer.

Pendant mon séjour à Alger je les ai souvent vu venir au nombre de cent et même deux cents attendre sur le chemin les Arabes et leurs compatriotes qui venaient du marché pour leur prendre l'argent qu'ils rapportaient.

Le général prévenu de cela avait permis aux marchands d'arriver avec des armes jusqu'à nos avants postes ; là ils déposaient leurs armes et ils les reprenaient en repassant. Alors ils se réunirent plusieurs ensemble et se défendirent contre les pillards ce qui donna lieu à plusieurs petites batailles entre ces Barbares.

Les Berbères sont cruels nous en avons eu lieu de nous en convaincre dans les combats que nous leur avons livrés ; ils se portaient à toutes sortes d'atrocité contre ceux de nos malheureux camarades tombés entre leurs mains.

Habitations

Celles des Berbères sont des cabanes composées de quelques morceaux de bois fichés en terre auxquels ils attachent des roseaux ou de petites branches d'arbre qu'ils enduisent ensuite de terre grasse dans laquelle ils mêlent un peu de paille. J'ai vu quelques-unes de leurs cabanes construites en pierres non taillées mais disposées avec beaucoup d'art.

Toutes ces cabanes sont rectangulaires avec deux pignons et couvertes par un toit triangulaire surbaissé fait en chaume ou en roseaux. Elles ont rarement plus de dix pieds de haut ; on y entre par une porte basse et étroite assez bien fermée ; les fenêtres sont de petits trous ménagés sur les faces et dont très peu sont garnies d'un morceau de verre.

Ces cabanes ne sont presque jamais réunies en villages : on les trouve disposées par petits groupes dans les vallées et sur les versants des montagnes.

Sur la route de Médéa nous avons vu de ces groupes habités par plusieurs familles. Il en était encore de même dans les montagnes de Somatro et de Beni-Menad ; mais dans la tribu de Beni-Sala les cabanes étaient réunies quatre ou cinq ensemble formant un rectangle dont le milieu était occupé par une cour ; celle qui donnait entrée dans la cour contenait les écuries séparées par une espèce de vestibule dans lequel on passait ; les autres servaient pour loger la famille et serrer les récoltes.

Les alentours de ces cabanes sont assez propres ; on y voit des matmoures ou grands trous coniques pratiqués en terre dans lesquels ils conservent les grains, les légumes et les fruits.

A Beni-Sala nous avons trouvé de ces trous dans l'intérieur des chambres, bouchés avec de larges pierres recouvertes de terre battue.

Les soldats sont descendus dans plusieurs qui étaient remplies de fruits secs et de grands pots en terre cuite contenant du miel, de l'huile, du beurre fondu, des légumes secs et du couscoussou.

Dans presque toutes les chambres il y avait de grands vases faits en terre glaise séchée au soleil et dont l'épaisseur des parois n'était que de trois à quatre millimètres. Ces vases étaient remplis de grains que l'on pouvait retirer au moyen d'une large ouverture pratiquée à la partie inférieure ; ils étaient appuyés contre le mur ou contre de gros piliers en bois et fixés avec deux liens de fer placés l'un au milieu et l'autre à la partie supérieure terminée par un bourrelet de la même matière que le vase.

Nous avons vu aussi dans l'intérieur des chambres :

- des jattes pleines de lait,

- des pots de beurre et de miel,

- de l'orge dans les coins,

- des tas de petites pommes de terre.

Les ruches des mouches à miel, placées dans les vergers, autour des maisons, étaient faites avec des écorces de liège ou des roseaux liés entre eux.

Tout l'ameublement d'une maison des Berbères se compose de :

- deux pierres destinées à moudre le grain,

- de quelques paniers en roseau grossièrement faits,

- de pots en terre,

- de nattes en jonc

- et de peaux de mouton étendues sur le pavé et qui leur servent de lit.

Quelquefois il existe aux deux extrémités de la chambre des estrades élevées de deux pieds au-dessus du sol en bois ou en maçonnerie et sur lesquels ils placent les peaux de mouton et la natte de jonc qui leur servent de matelas mais nulle part, je n'ai vu de lit.

Les Berbères dorment bien sans cela : Ceux qui viennent au marché d'Alger couchent sur le pavé, au milieu de la rue, ou sur les terrasses des maisons dans le faubourg de Bab-Azoun ; la seule précaution qu'ils prennent est de s'envelopper en se cachant la tête dans la pièce de laine qui leur sert de vêtement.

Dans une cabane de Beni-Sala nous avons cependant trouvé une glace enfermée dans un cadre en bois doré, un petit vase d'émail et plusieurs boîtes peintes de différentes couleurs : c'est probablement la demeure d'un des principaux de la tribu. Toutes les maisons que nous avons visitées étaient meublées de la même manière. J'ai été assez surpris de trouver dans chacune un Coran écrit à la main et en lettres de plusieurs couleurs. En fuyant les habitants avaient peut-être laissé ce livre sacré à dessein pour préserver leur maison de la fureur du soldat.

Ces maisons sont fort étroites ; les femmes, les enfants et beaucoup de provisions se trouvent réunis dans la même pièce et de là résulte une odeur extrêmement désagréable qui est la même partout et qui vous suffoque en entrant : du reste c'est la même chose chez les paysans des Vosges et de plusieurs autres parties de la France.

A Beni-Menad, Sumata etc. les cabanes des Berbères sont construites au milieu de broussailles ; à peine y a-t-il autour quelques portions de terrain cultivé ; mais dans les montagnes de Beni-Sala, de Beni-Meissera etc., chaque groupe de cabanes est situé dans un verger planté de toutes sortes d'arbres et dont une partie sert de potager.

Je n'ai point vu de mosquées dans le pays mais çà et là quelques tombeaux de marabout identiques avec ceux des Arabes.

Costumes

L'habit des Berbères le plus simple se compose d'une espèce de chemise de laine à manches très courtes, liée à la ceinture avec une corde ; ils ont sur la tête une petite calotte blanche en feutre, assez semblable à celles de nos prêtres ; ils marchent presque toujours jambes et pieds nus.

Les chefs portent des babouches et des bottes rouges avec des éperons dans les grandes occasions et surtout quand ils vont à la guerre, ils mettent l'haïk qui est une pièce de laine blanche d'un mètre de large et de cinq ou six de long qui peut être comparée à la toge dans laquelle ils s'enveloppent en se drapant avec une élégance vraiment remarquable.

L'haïk passe autour de la tête où il est fixé par un cordon en laine brune qui forme jusqu'à quatre cercles placés au-dessus les uns des autres.

Lorsqu'il fait froid ils mettent le bernous comme les Arabes.

Le bernous est un manteau en laine blanche ou brune, portant un capuchon pointu, cousu à l'endroit de l'agrafe que les Berbères, les Arabes et en général tous les Algériens mettent pendant l'hiver et qu'ils emportent presque toujours avec eux quand ils sortent. Ces bernous se fabriquent dans toutes les villes et campagnes de la régence d'Alger mais les plus estimées viennent de Tunis ou d'Oran.

Le costume des femmes diffère peu de celui des hommes ; elles ne portent jamais de bernous et se jettent l'haïk sur la tête sans l'attacher.

Elles ne se voilent pas comme les Mauresques et les Arabes ; toutes celles que j'ai vu marchaient pieds-nus et n'avaient rien sur la tête dont les longs cheveux flottaient au gré du vent. Elles portent à leurs oreilles de grands anneaux, quelquefois en or ou en argent mais la plupart du temps en cuivre et même en fer.

Elles se font sur toutes les parties du corps et particulièrement sur les jambes et sur les bras des dessins de différentes couleurs et d'une régularité parfaite ; enfin elles se teignent en rouge avec du henné, les ongles, le dedans des mains et le dessous des pieds.

Leur manière de vivre diffère peu de celle des Arabes, les provisions que nous avons trouvés dans leurs cabanes indiquent de quoi ils se nourrissent ; ils mangent quelque fois du mouton et de la volaille qu'ils font cuire avec du couscoussou : comme ils élèvent un grand nombre de vaches et de brebis ils consomment beaucoup de laitages. Ils mangent des melons, les fruits de leurs arbres et ceux qui viennent dans les haies.

Leur boisson ordinaire est de l'eau pure, le vin leur est inconnu. Ils mangent les raisins et les font aussi sécher au soleil pour leur provision d'hiver et ils en apportent une grande quantité au marché d'Alger.

Ils ne font point de pain ; les femmes après avoir écrasé le grain entre deux pierres délaient la farine dans l'eau, sans la tamiser auparavant et en fabriquant une galette qu'elles mettent à cuire sous la cendre ou dans un plat de terre avec de l'huile rance. J'ai souvent passé plusieurs heures au milieu des Berbères qui venaient vendre des denrées à Alger, je les ai vu faire leur cuisine et la manger ; quelques-uns allaient dans les fondouks, espèces d'auberges ; mais le plus ordinairement, ils se réunissaient cinq ou six ensemble dans une partie renforcée de la rue ; là, ils mangeaient bien souvent sans pain des melons des figues de Barbarie, des poivres longs cuits dans l'huile rance etc.

Quand ils voulaient se régaler ils plaçaient sur trois pierres un pot de terre sous lequel ils faisaient du feu avec de petits morceaux de bois ; ils mettaient dans ce pot :

- un peu de graisse de mouton ou de mauvaise huile,

- des tomates,

- des oignons,

- des poivrons longs,

- du maïs vert,

- plusieurs sortes d'herbes aromatiques,

- enfin de la viande coupée en très petit morceaux.

Le pot ainsi rempli était recouvert avec un plat en terre dont le fond était troué comme une écumoire et dans lequel il n'y avait du couscoussou autant qu'il pouvait en tenir.

Les choses ainsi disposées et le feu toujours bien entretenu, le couscoussou sans être bouché cuisait à la vapeur du mélangé placé dans le pot inférieur.

Quand il était bien cuit on versait le tout dans un grand plat autour duquel les compagnons s'accroupissaient et mangeaient en prenant avec la main pour porter à la bouche.

Le repas fini ils se passaient une cruche d'eau dont ils buvaient et se lavaient la moustache ; ensuite ils s'enveloppaient dans leurs vêtements et se couchaient sur la place même où ils avaient soupé.

Industries

C'est bien certainement le peuple le plus habile de tous ceux qui habitent la régence d'Alger ; il exploite les mines de ses montagnes et obtient ainsi du plomb, du cuivre et du fer.