|

LIVRE X

Politique du duc de Rovigo avec les Arabes. - Sa conduite envers l'agha. - Négociations avec Farbat-ben-Saki. -- Massacre d'El-Ouffa. - Massacre d'une reconnaissance française. - Démonstration du général Buchet sur Pisser. - Agitation dans la province d'Alger. - Publication de la guerre sainte et insurrection générale. - Affaire de Boufarik. - Conduite équivoque et fuite de l'agha. - Arrestation des marabouts de Coléa. - Expédition sur Blida. - Arrestation et exécution de Meçaoud et d'El?Arbi. - Négociation avec Constantine. - Coup de main sur Bône. - Evénements d'Oran et rappel du général Boyer. - Départ du duc de Rovigo. - Digression sur la province de Constantine.

Séparation de l'autorité civile de l'autorité militaire à Alger.

Rappel du général Berthezène.

Le duc de Rovigo avait commencé son administration d'une manière très convenable et très méthodique: il s'était d'abord assuré, comme il a été dit, d'un terrain qui fût bien réellement à nous, par l'établissement de plusieurs petits camps permanents. Ce terrain fut limité par une ligne de blockhaus qui, partant du fort de la pointe Pescade que nous occupions, passait par le sommet de Bouzaréa, Dely-Ibrahim, Kaddous, Tixerain, Oued-el-Kerma, la Ferme-Modèle, le gué de l'Arach, dit de Constantine, la Maison-Carrée et l'embouchure de l'Arach. Ils comprenaient environ six lieues carrées, qui dès lors furent à l'abri de toute invasion, et où la culture aurait pu renaître, si d'autres causes ne s'y étaient opposées.

L'occupation régulière du massif d'Alger était mesure d'ordre et un point de départ qui satisfait l'esprit. Il aurait été à désirer, qu'assis sur cette base solide, le duc de Rovigo eut agi sur les Arabes par d'autres moyens que ceux qu'il employa. Il ne tarda pas d'être choqué du système qu'avait adopté le général Berthezène, depuis la création d'un agha indigène, système qui réduisait l'autorité française à un rôle tout passif; mais comme il n'avait pas peut-être de plan bien arrêté, et que sa politique ne consistait guère que dans l'application peu réfléchie de quelques brutalités du système turc, dont il ne connaissait que le mauvais côté, il se contenta de le contrarier sans le renverser entièrement. L'agha, traité souvent par lui avec peu de bienveillance, continua cependant ses fonctions. Il en résulta un froissement dont la fin, qui devait être une insurrection générale, fut amenée par un acte horrible de cruauté, ordonné de sang-froid ; voici à quelle occasion :

Farhat-ben-Said, que nous avons déjà fait connaître, désespérant de renverser le bey de Constantine par le seul moyen des Arabes, résolut de s'adresser aux Français. A cet effet, il envoya des émissaires au duc de Rovigo pour l'engager à marcher sur Constantine, et lui offrir l'alliance et la coopération de toutes les tribus qui reconnaissaient son autorité. Cette députation, dont le duc fit grand bruit, ne reçut qu'une réponse évasive. Cependant les personnes qui la composaient furent très bien traitées à Alger, et en partirent, chargées de présents. Le jour même de leur départ, elles furent dépouillées par des brigands sur le territoire des Ouffia, petite peuplade nomade qui campait à peu de distance de la Maison-Carrée, et elles revinrent porter leurs plaintes à Alger. Aussitôt le duc de Rovigo prit une de ces déterminations violentes que rien ne saurait justifier : il fit partir pendant la nuit quelques troupes qui tombèrent au point du jour sur les Ouffia et les égorgèrent, sans que ces malheureux cherchassent même à se défendre. Tout ce qui vivait fut voué à la mort ; tout ce qui pouvait être pris fut enlevé ; on ne fit aucune distinction d'âge ni de sexe. Cependant l'humanité d'un petit nombre d'officiers sauva quelques femmes et quelques enfants. Le chef de cette malheureuse peuplade, El-Rabbia, avait été soustrait au carnage; on le réservait aux honneurs d'un jugement. En effet, malgré les généreux efforts de M. Pichon, il fut traduit devant un conseil de guerre, jugé, condamné et exécuté, et cependant on avait déjà acquis la certitude que ce n'étaient pas les Ouffia qui avaient dépouillé les envoyés de Farhat: mais acquitter le chef, c'était déclarer la peuplade innocente et condamner moralement celui qui en avait ordonné le massacre ; pour éviter cette conclusion logique, on condamna donc Rabbia. Sa tête fut un cadeau offert aux convenances personnelles du duc de Rovigo. L'aveu en a été fait par l'un des juges... En ma présence et celle d'une foule d'autres officiers, qui en furent indignés comme moi.

La sanglante exécution des Ouffia parut à quelques personnes une mesure gouvernementale très convenable. C'était ainsi qu'on faisait du temps des Turcs, disaient-elles, argument sans réplique pour ces esprits prévenus. Il existe dans le monde une foule de gens qui n'aiment rien tant que des idées toutes faites. Celle que les Arabes ne peuvent être conduits que par la hache, et que les Turcs n'employaient pas d'autres moyens, est une de ces idées que l'on adopte sans examen. Elle est tellement enracinée dans quelques esprits, qu'encore à présent on trouve à Alger des gens qui vous disent que l'expédition contre les Ouffia, injuste dans sa cause, produisit cependant le meilleur effet, et qu'elle nous assura plusieurs mois d'une tranquillité absolue ; ce qui est formellement démenti par les faits : car ce fut précisément à partir de cette époque que commencèrent les hostilités partielles des Arabes, qui devaient amener plus tard la grande réunion de Souk-Ali. Le massacre d'El-Ouffia eut lieu dans le mois d'avril, et, au mois de mai suivant, une reconnaissance de trente hommes de la légion étrangère fut massacrée à une lieue de la Maison-Carrée. Toutes les nuits, des Arabes qui venaient tirer quelques coups de fusils dans les environs de nos camps et de nos blockhaus faisaient prendre les armes à nos troupes, et les mettaient sur un qui-vive continuel. Le duc de Rovigo, lui-même, paraissait si peu sûr de la bonté du spécifique politique qu'il venait d'employer, qu'il était dans des appréhensions incessantes. Il avait conservé de ses souvenirs de police l'usage d'accueillir tous les rapports, mais il avait oublié que tous ne méritent pas une foi aveugle. Ses interprètes, qui connaissaient son faible et qui voulaient se rendre importants, venaient sans cesse l'entretenir, soit de l'arrivée immédiate d'Ahmed-Bey, soit de quelque prise d'armes générale dans la Métidja. Les attaques partielles des Arabes donnant quelque consistance à ces bruits exagérés, on prescrivit de telles mesures de surveillance que les troupes étaient écrasées de fatigues, même sans sortir de leurs camps ; et comme ces camps n'avaient pas d'abord été établis dans des endroits très sains, cette circonstance, jointe à l'activité sans résultat et, par conséquent, sans distraction morale, que l'on exigeait du soldat, augmenta tellement le nombre des malades, que l'armée eut un instant plus de 4,000 hommes aux hôpitaux.

Nous venons de dire que, dans le mois de mai, une reconnaissance de trente hommes avait été massacrée à une lieue de la Maison-Carrée. Ces malheureux appartenaient à la légion étrangère ; ils tombèrent dans une embuscade qui leur fut dressée par un parti d'Amaraoua et d'Isser. Ils voulurent se retrancher dans l'enclos d'un marabout qui se trouvait sur leur chemin, mais, les cartouches leur ayant manqué, il périrent tous. Le duc de Rovigo, voulant les venger, résolut d'envoyer par mer une expédition à Isser. Elle se composa de douze à quinze cents hommes, et fut commandée par le général Buchet. Une frégate, un brick et un bateau à vapeur la transportèrent sur le point de débarquement. Elle devait débarquer dans la nuit, et surprendre l'ennemi au point du jour; mais celui-ci se tenait sur ses gardes. On crut s'en apercevoir aux feux qui étaient allumés sur la côte de distance en distance, et l'on ne débarqua point. Lorsque le jour fut venu, on aperçut sur le rivage quelques cavaliers qui observaient les mouvements de l'escadre. On reprit alors la route d'Alger, au grand étonnement des Arabes, et non sans qu'un juste mécontentement se manifestât parmi les militaires de l'expédition. On doit croire que le général Buchet avait pour instruction de ne faire qu'une surprise, et de revenir, s'il voyait qu'il était découvert. Mais que durent penser les Arabes, chez qui le souvenir de l'événement d'El-Ouftla était encore palpitant ? Nécessairement, que nous ne savions plus que tuer des hommes endormis, des femmes et des enfants, et que nous n'osions attaquer des hommes armés et sur leurs gardes.

L'agha Mahiddin avait été indigné, comme tous les Arabes, du massacre d'El-Ouffa, mais, comme il tenait à sa position et surtout à ses appointements, il était loin de vouloir se joindre à nos ennemis. Cependant cette position n'était plus la même que sous le général Berthezène, le duc de Rovigo ayant détruit le système dont elle était le produit, et ayant mis l'agha en état permanent de suspicion. II lui avait imposé pour intermédiaire à Alger Hamdam-bea-Othman-Khodja, et il persécutait ou faisait surveiller par la police tous ses amis. Sous le général Berthezène, tout se faisait par l'agha; les Arabes avaient cessé leurs attaques et nous étions chez nous et eux chez eux. Sous le duc de Rovigo, au contraire, on voulut se remettre en relations directes avec les Arabes, et les hostilités avaient recommencé. Or, en adoptant un autre système que celui du général Berthezène, on aurait dû le rendre complet comme l'avait été le sien, c'est-à-dire, supprimer l'agha, si l'on voulait agir directement sur les tribus, ou ne rien faire que par lui, si l'on voulait le conserver. En toute chose, surtout dans l'art de gouverner les hommes, il faut être conséquent : on ne le fut point dans cette circonstance, de sorte que l'on eut les inconvénients des deux systèmes, sans avoir les avantages d'aucun. Nos relations directes avec les Arabes diminuèrent la considération et ; l'influence de l'agha, qui cessa d'être le centre de toutes les tribus ; et ce qui resta d'autorité à ce même agha nuisit à nos relations directes, qui ne furent qu'incomplètes et tronquées. Le pouvoir ne se trouvant donc en réalité nulle part, les hommes de circonstance purent exploiter tout à leur aise le mécontentement qu'avaient fait naître les actes du duc de Rovigo, et amener enfin les choses à un soulèvement général, qui eut lieu vers la fin de septembre.

L'homme qui y contribua le plus fut le marabout Sidi-Saadi, qui avait déjà figuré dans l'insurrection de 1851. Ce fut lui qui parcourut toutes les tribus pour y prêcher la djihad ou guerre sainte, mais, comme il était plus intrigant qu'homme de guerre, Ben-Zamoun fut le chef de la coalition. Les menées de Sidi-Saadi furent dénoncées par l'agha au général en chef, dès le 26 août. Le 18 septembre, il écrivit que Ben-Zamoun était sur le Hamise avec quelques troupes. On s'en inquiéta peu, et l'on eut raison, car, puisque les Arabes étaient en disposition de faire une levée de boucliers générale, le mieux était d'attendre, pour les attaquer, qu'ils eussent réuni toutes leurs forces, afin d'en finir d'un seul coup, l'avantage ne pouvant être un instant douteux dans un combat en règle. Cette politique perdit l'agha. Jusqu'à la fin de septembre, il lutta avec loyauté contre le torrent, mais notre inaction apparente l'ayant laissé arriver jusqu'à Coléa, résidence de Mahiddin, il fut entraîné. Les chefs de la coalition s'étant rendus dans cette ville pour y prêcher la guerre sainte, il n'eut pas la force de résister plus longtemps, et partit pour Souk-Ali, où se réunissaient les masses soulevées. Cependant il écrivit au général en chef pour le prévenir de la démarche que sa position et celle de sa famille l'obligeaient, selon lui, de faire, protestant qu'il allait travailler à dénouer le nœud ; ce furent ses propres expressions. Cette lettre fut portée par son lieutenant Hamida, qui fut obligé de venir à Alger par mer, la route de terre étant interceptée par les insurgés. Cette lettre avait-elle pour but de ménager à l'agha une porte de derrière dans le cas d'une défaite, qu'il était trop éclairé pour ne pas prévoir, ou avait-il réellement l'intention de chercher à rompre la coalition ? C'est ce qu'il est impossible de savoir, car avant qu'il n'eût le temps de l'essayer, le duc de Rovigo fit marcher ses troupes contre les Arabes.

Tous les kaïds s'étaient joints aux insurgés, et les hostilités commencèrent à prendre un caractère sérieux vers la fin de septembre. Les reconnaissances étaient journellement attaquées en avant de la Ferme-Modèle et de la Maison-Carrée. Dans un de ces petits combats, le kaid de Beni-Mouça, Ben-Ouchefoun, fut tué par M. de Signy, lieutenant de chasseurs d'Afrique. Vers le 28 septembre, le général en chef établit son quartier général à Birkadem. De là, il dirigea sur Souk-Ali, le 2 octobre, une colonne commandée par le général Fodoas, et une autre commandée par le général Brossard, sur Coléa. Ces deux colonnes partirent dans la nuit.

Souk-Mi est une ferme située à l'est de Boufarik. Les insurgés étaient sur leurs gardes et avaient envoyé une reconnaissance qui rencontra la colonne à la sortie du bois de Bir-Touta. Elle courut avertir les Arabes, qui vinrent se poster à Sidi-Haïd, en avant de Boufarik relativement à eux. La colonne française avait en tête un escadron de chasseurs d'Afrique, précédant les zouaves. Arrivée à Sidi-Haïd par une nuit fort noire, elle donna en plein au milieu des Arabes, qui la reçurent par une décharge presque à bout portant. Cette brusque fusillade, à laquelle personne ne s'attendait, mit le désordre dans la cavalerie, qui se replia précipitamment sur les zouaves, lesquels furent ébranlés à leur tour. Si l'ennemi eût profité de ce moment de confusion, on ne peut dire ce qui serait arrivé, mais il n'osa se porter en avant. Cette faute, ou plutôt cette faiblesse, donna à la colonne le temps de se reconnaître. Le brave commandant Duvivier eut bientôt rallié les zouaves. Quant à la cavalerie, les officiers virent tous qu'il était impossible de la reformer régulièrement dans un moment aussi critique, et qu'il n'y avait d'autre ressource que de la porter en avant telle qu'elle était. En conséquence, ils se précipitèrent eux-mêmes sur l'ennemi, en appelant à eux leurs cavaliers, qui ne furent pas sourds à leur voix. Cet élan fut fort beau, et fut suivi d'un plein succès. L'ennemi recula. Dans ce moment, le jour commença à poindre : pouvant alors distinguer les objets, on mit plus d'ordre dans le combat. La cavalerie arabe, chargée par la nôtre, abandonna lâchement les fantassins, dont une centaine furent sabrés ou tués à coups de lance. Les fuyards se réfugièrent de l'autre côté du défilé. Le général Fodoas, ne voulant pas les poursuivre, s'arrêta à l'entrée du défilé. Il y rallia sa colonne, qui déjeuna sur-le-champ de bataille. Il reprit ensuite la route d'Alger, mais à peine ce mouvement de retraite se fut-il dessiné, que les Arabes repassèrent le défilé pour recommencer le combat. La colonne fit volte-face, la cavalerie chargea de nouveau, et la fortune se déclara encore contre les Arabes, qui abandonnèrent enfin la partie.

Pendant ce temps-là, le général Brossard était arrivé à Coléa sans rencontrer d'ennemis. Il avait mission d'enlever l'agha, qu'on y croyait encore, mais, ne l'ayant pas trouvé, il s'empara de ses deux cousins, Sidi-Allal et Sidi-Mohammed, marabouts très vénérés dans le pays, surtout le dernier, homme de paix et de bien, dont je parlerai plus d'une fois dans le cours de ce volume. Ils restèrent détenus à Alger jusqu'à l'administration du général Voirol.

Après le combat de Boufarik, ou plutôt de Sidi Haïd, les Arabes rentrèrent chez eux tout honteux du mauvais succès de leur folle entreprise. Ben-Zamoun, peu satisfait de leur conduite dans cette circonstance, se retira dans son haouch à Flissa. Il ne voulut plus se mêler de rien, et resta longtemps étranger à toute intrigue politique.

L'agha, craignant d'être arrêté, s'il retournait à Coléa, se réfugia chez les Beni-Menad, d'où il écrivit au duc de Rovigo pour expliquer de nouveau sa conduite; mais le duc exigea qu'il se soumit aux chances d'une instruction judiciaire, à quoi, innocent ou coupable, il n'osa s'exposer. Son lieutenant Hamida avait été mis en prison à son arrivée à Alger; on voulait le faire passer devant un conseil de guerre. Il fut tellement frappé de l'idée du jugement dont on le menaçait, qu'il mourut de terreur. L'agha continua longtemps à protester de son innocence : il écrivit même au roi pour l'assurer de sa fidélité; mais sa conduite avait été trop équivoque dans les derniers moments pour qu'on pût ajouter foi à ses déclarations; ensuite, le duc de Rovigo était depuis longtemps prévenu contre lui. Il voulut un instant le faire périr, et chargea un interprète de trouver quelqu'un qui fût disposé à vendre son bras pour l'exécution de cette mesure de police, comme il l'appelait. Je tiens ce fait de l'interprète lui-même, qui se débarrassa par des faux-fuyants de cette fâcheuse commission.

L'issue de l'insurrection des Arabes devait rendre plus facile la tâche du duc de Rovigo : cette fois, du moins, le sang avait coulé dans un combat. L'inutilité de la lutte étant démontrée aux Arabes, une ère nouvelle allait commencer pour l'administration du général en chef qui, en faisant succéder la douceur à la force, aurait pu faire disparaître, je crois, tout levain de discorde. Malheureusement, le duc avait d'autres idées à cet égard. il commença cette ère, qui aurait dû être une époque de réconciliation, par frapper d'une contribution de 1,100,000 francs les villes de Blida et de Coléa, pour les punir de la part qu'elles avaient pu prendre à la révolte, quoiqu'il fût reconnu que cette part avait été fort indirecte, surtout du côté des gens de Coléa, qui n'avaient peut-être pas fourni quatre hommes à la coalition. Cette petite ville ne comptait pas, au reste, plus de 1,500 habitants. II ne rentra de cette contribution que 10,000 francs, payés par la famille Moubarek, dont les deux principaux membres étaient en prison, ainsi que nous l'avons vu, et 1,400 fr. versés seulement sous le général Voirol par le hakem de Blida. Ce dernier versement fut plutôt un gage que ce hakem voulut donner de ses bonnes dispositions, qu'une suite de la contribution, dont il ne fut plus question aussitôt que le duc de Rovigo eut quitté Alger.

Parmi les Arabes qui étaient en relation avec le duc de Rovigo, se trouvait ce même Ahmed-ben-Chanaan de Beni-Djead, qui, en 1850, s'était mis en communication avec les Français, la veille de la bataille de Staouéli. Le général en chef, qui avait bonne opinion de lui; avait eu quelque envie de le nommer agha en remplacement de Mahiddin. Il était établi, à l'époque dont nous parlons, à Blida, dont il cherchait à se faire reconnaître hakem par les habitants. Mais ayant rencontré une assez forte opposition et même couru quelques dangers, il se réfugia à Alger vers la fin d'octobre. Le duc de Rovigo se détermina alors à faire marcher quelques troupes sur Blida, ce qui rentrait, du reste, dans l'exécution d'un projet qu'il nourrissait depuis longtemps. Celte nouvelle expédition, commandée par le général Fodoas, et où se trouva le général Trézel, chef d'état-major du corps d'occupation, se réunit à Oued-el-Kerma, le 20 novembre, et se présenta le lendemain au soir à Blida, dont presque tous les habitants s'étaient enfuis. Les troupes pillèrent la ville et y firent un dégât affreux. Le lendemain, une partie du corps d'expédition, commandée par le général Trézel, se porta sur Sidi-el-Kbir, fort beau village, situé dans une des gorges de l'Atlas, à une demi-lieue de Blida, et on l'abandonna également au pillage. Comme les gens de Blida y avaient transporté ce qu'ils possédaient de plus précieux, le butin qu'on y fit fut très considérable. On y tua aussi quelques êtres inoffensifs, accompagnement obligé de ces sortes d'expéditions. Au retour, le détachement du général Trézel essuya quelques coups de fusil des Kbaïles embusqués dans les montagnes, mais il rentra à Blida sans avoir éprouvé de pertes considérables. Le jour d'après, les troupes reprirent la route d'Alger, plus chargées de butin que de gloire, et après avoir ouvert de larges brèches au mur d'enceinte de Blida.

Cette expédition eut cependant pour résultat avantageux de prolonger l'impression produite sur les Arabes par le combat de Boufarik. Mais, enfin, c'était assez frapper, c'était assez détruire : on aurait dû songer à organiser et à gouverner. Le duc de Rovigo, débarrassé de l'agha. et agissant directement sur les tribus dans des circonstances extrêmement favorables, serait arrivé sans doute à d'heureux résultats, s'il avait pu se débarrasser aussi de ses préjugés sur la manière de conduire les Arabes. Il nomma kaid de Beni-Mouça, Ben-Rebrah, et kaid de Beni-Khelil, Hamoud de Guerouaou. El Mokfy, qui n'avait pris aucune part à l'insurrection, resta kaïd de Khachna. Mais, au moment où les affaire commençaient à prendre une assez bonne direction, le duc les compromit brutalement par un de ces actes de perfidie dont on ne trouve d'exemples que dans l'histoire dégradée du Bas-Empire. El Arbi-ben-Mouça, ancien kaïd de Beni-Khelil et Meçaoud-ben-Ahdeloued, kaïd d'El-Sebt, lui étaient signalés depuis longtemps comme des ennemis acharnés des Français, toujours prêts à soulever les Arabes contre eux. Il voulut les faire venir à Alger, où ils avaient cessé de paraître depuis plusieurs mois, et, dans une lettre du 6 octobre, écrite aux gens de Blida, il prescrivit à ceux-ci de les adjoindre à une députation qui devait lui être envoyée. Ces deux Arabes, pressentant le sort qui leur était réservé, hésitèrent longtemps, et ne se déterminèrent à venir que sur un sauf-conduit qui fut adressé pour eux au kaïd de Khachna, leur ami. Ce dernier les conduisit lui-même à Alger, où ils furent arrêtés, sur le rapport d'un interprète ne portant que sur des faits antérieurs, et sur la dénonciation d'un autre interprète qui déclara qu'ils avaient conseillé à la députation de Blida de consentir à toutes les conditions imposées par le duc de Rovigo pour l'oubli des torts de cette ville, sauf à n'en tenir aucun compte plus tard. Lorsque les gendarmes s'emparèrent d'eux, le kaïd de Khachna, indigné, demanda à être aussi mis en cause, et tendit les mains aux chaînes qu'on leur préparait. Plusieurs tribus écrivirent en leur faveur, mais le duc de Rovigo fut inexorable. Il trouva des juges pour condamner ces misérables, qui furent exécutés dans le mois de février 1833. Les juges ne trouvant pas peut-être, dans la conduite politique de ces hommes, matière à condamnation, les jugèrent principalement pour des délits privés. Il était clair cependant que le sauf-conduit était général.

L'existence de ce sauf-conduit, ou lettre d'aman, a été niée par eux qui avaient conseillé le duc de Rovigo dans cette malheureuse affaire. Mais M. Zaccar, interprète, qui l'écrivit, sait bien à quoi s'en tenir à cet égard. Il proteste qu'il fut conçu dans les termes les plus explicites, et de manière à ne laisser aucune excuse à la mauvaise foi.

Cette exécution fut le dernier acte de l'administration du duc de Rovigo, déjà attaqué de la cruelle maladie qui le conduisit au tombeau, et dans laquelle les Arabes virent un châtiment de Dieu. Ce général partit bientôt pour la France et resta sous le poids d'une perfidie. Cette action criminelle détruisit toute confiance chez les Arabes, et longtemps les noms de Meçaoud et d'El-Arbi ne purent être prononcés chez eux sans réveiller des souvenirs de trahison et de mauvaise foi bien funestes à notre domination.

Le duc de Rovigo n'avait pas pour les Maures plus de bienveillance que pour les Arabes. Il en chassa plusieurs d'Alger, entre autres, l'ancien agha Hamdan, qui y était revenu, et Ahmed Bouderbhah. On applaudit, en général, à l'expulsion de ces deux hommes, du dernier surtout, qui était un intrigant sinon dangereux, du moins incommode. Le duc était persuadé que les Maures d'Alger se flattaient de l'espoir que les Français seraient bientôt tellement dégoûtés de leur conquête, qu'ils l'abandonneraient après y avoir placé un gouvernement musulman pris dans leur sein. Il parait que cette idée avait en effet germé dans quelques têtes françaises assez importantes, que les Maures en avaient eu vent, et que, voyant dans les agitations des Arabes un moyen de rapprocher le dénouement, ils cherchaient à les entretenir.

Quelques Algériens non déportés par le duc, mais craignant d'éprouver plus tard quelques vexations, se rendirent à Paris avec les expulsés. On y vit à la fois Ben-Omar, Ben-Mustapha-Pacha, Bamdan, Ahmed Bouderbhah, et quelques autres. Tous ces gens-là furent très bien accueillis par les ministres d'un Gouvernement dont le représentant les persécutait à Alger. On crut voir dans ces natures dégradées qui n'ont rien de commun avec les Arabes, des échantillons de ces vigoureuses individualités africaines dont on ne se fait nulle idée à Paris; ils devinrent objets de mode. Les deux premiers reçurent la décoration de la Légion d'honneur. On appelait Ben-Omar, N. le Bey, et Hamdan, M. l'Agha. On les invitait dans le grand monde, où l'on croyait posséder dans la personne de ces deux pacifiques marchands de poivre les plus grands des fils d'Ismaël. Ce fut une mystification véritable.

Parmi les Maures, il y en eut un qui trouva grâce devant le duc de Rovigo : c'était Hamdan-ben-Khodja, le plus fin et le plus dangereux de tous peut-être. Celui-ci travaillait pour le bey de Constantine. Dans les premiers mois du commandement du duc de Rovigo, un coup de main très hardi nous avait rendus de nouveau maîtres de Bône ; nous en parlerons bientôt. Le bey, à qui cette occupation faisait craindre une expédition sur Constantine, et qui d'ailleurs n'ignorait pas les menées de Farhat-ben-Saïd, résolut d'entrer en négociations avec le général en chef, dans le seul but, à ce qu'il paraît, de sonder ses intentions. Toute cette affaire est du reste couverte d'un voile que je n'ai pu entièrement percer. Dans le mois d'août 1832, Hamdan fit connaître au duc de Rovigo qu'il avait appris du marabout Ben-Aissa, homme très vénéré dans le pays, que le bey de Constantine désirait traiter avec lui. Il lui parla même de lettres qu'Ahmed lui aurait écrites, et qui auraient été interceptées. Le duc saisissant avec empressement cette occasion de rapprochement avec un homme qui l'inquiétait, lui envoya ce même Hamdan pour entendre ses propositions. On a dit depuis que ce Maure astucieux avait ourdi une fable pour avoir un prétexte de se rendre, avec l'agrément des Français, auprès du bey de Constantine, lui faire connaître l'état des choses et régler avec lui quelques affaires d'intérêt. Il a avoué depuis à la commission d'Afrique qu'il était son homme de confiance. Cela peut faire suspecter sa bonne foi, mais sans asseoir d'opinion à cet égard, nous allons tracer rapidement la marche de la négociation, telle qu'elle se trouve détaillée dans la correspondance du duc de Rovigo. Hamdan prit la route de terre pour se rendre à Constantine. Le comité maure, c'est-à-dire le parti qui rêvait une restauration musulmane, dirigé par un agent consulaire étranger, voulut le faire assassiner en chemin. Hamdan en fut prévenu à temps, et prit des mesures de précaution qui le sauvèrent. Arrivé à Constantine, il trouva le bey dans les plus heureuses dispositions. Il lui parut peu éloigné de reconnaître la souveraineté de la France, et même de lui payer tribut; mais il voulait que dans ce cas on lui cédât les douanes de Bône. Hamdan, lui n'avait pas mission de conclure, revint à Alger pour prendre de nouvelles instructions. Il en partit dans les premiers jours de novembre, et se rendit à Bône par mer. Il reçut dans cette ville une lettre d'Ahmed qui lui annonçait que ses dispositions étaient bien changées. Cependant il continua sa route dans l'espoir de le faire revenir; mais le bey fut inflexible. Les propositions que lui fit Hamdan furent celles-ci :

Reconnaissance de la souveraineté de la France,

Tribut annuel,

Cession de Bône,

La France promettait en échange de pourvoir à l'entretien de ses troupes, et de l'aider à soutenir son autorité dans les parties de la province où elle viendrait à être méconnue.

Interdiction du commerce avec Tunis au profit de Bône.

Il répondit qu'il pouvait bien consentir à faire la paix, mais non une soumission, attendu qu'il était sujet de la Porte et non de la France; que jamais il ne céderait ses droits sur Bône, et qu'enfin jamais les Arabes ne paieraient tribut aux Chrétiens. Il ne cacha pas à Hamdan que des lettres d'Alger l'avaient prévenu que les Français ne cherchaient à négocier avec lui que pour le tromper, ce qui lui avait été confirmé par d'autres lettres venues de Bône. Hamdan sut, pendant qu'il était encore à Constantine, que les premières avaient été écrites par Mustapha-ben-Marabout, négociant, Maure d'Alger, et les secondes, par Joseph Mameluk, chef d'escadron au 3° régiment de chasseurs d'Afrique.

Que le lecteur ne perde pas de vue que je ne fais ici que répéter les assertions de Hamdan. Ce Maure a supposé que Joseph, nourrissant la pensée de se faire nommer lui-même bey de Constantine, avait intérêt à ce que la France ne traitât pas avec Ahmed, et qu'il cherchait à entraver la négociation.

Il ne douta pas que cette correspondance n'eût été la cause du changement survenu dans les dispositions du bey, et depuis cette époque n'eut plus de relations avec nous.

Pendant que l'on négociait sans résultat dans l'est, la France envoyait M. de Mornay à l'empereur du Maroc, pour le sommer de renoncer à ses prétentions sur la province d'Oran et surtout sur le district de Tlemcen qu'il convoitait plus particulièrement. Comme ce monarque se sentait vulnérable sur plusieurs points de la côte, et que le langage que lui-parla M. de Mornay était de nature à le lui rappeler, quand bien même il l'aurait oublié, il consentit à tout ce qu'on exigeait de lui, et ses troupes évacuèrent le beylik d'Oran où elles faisaient des courses depuis plus d'un an. Cette négociation mit fin à un état de choses fort singulier qui existait depuis plusieurs mois à Médéa et à Miliana : deux envoyés de l'empereur du Maroc s'étaient présentés dans ces villes presque seuls, et s'y étaient installés en qualité de gouverneurs, sans rencontrer d'opposition. Celui qui était à Médéa s'appelait Chérif-el-Moati, et l'autre Mohammed-ben-Cherguy. Le duc de Rovigo fut principalement choqué des prétentions du premier, parce qu'il s'était établi, sans autre moyen que la persuasion, dans une ville où, malgré les bonnes dispositions des habitants et la surabondance de nos ressources, nous n'avions pu parvenir à asseoir notre autorité. Il chercha à se débarrasser de lui par la ressource des faibles, c'est-à-dire par la trahison. Plusieurs lettres furent écrites dans ce but. Il s'adressa même à Oulid-bou-Mzerag, qui promit de faire empoisonner le shérif. Toutes ces menées, peu dignes d'un représentant de la noble nation française, furent connues de Moati, qui en écrivit au duc de Rovigo dans les termes les plus Méprisants. Les gens de Médéa lui écrivirent de leur côté que I'envoyé de Maroc était un homme de bien qui cherchait à faire régner l'ordre et la paix dans la province de Titteri, tandis que les Français, à qui ils avaient tendu les bras, n'avaient su protéger personne, ni établir la tranquillité nulle part. Qu'on remarque bien, à ce sujet, ainsi que nous l'avons déjà dit tant de fois, et que nous le répéterons encore bien souvent, que le titre le plus éclatant à la reconnaissance des indigènes est de terrasser l'anarchie.

Mohammed-ben-Cherguy, dont le duc de Rovigo s'occupa moins, lui écrivit aussi pour l'engager à traiter les Arabes avec plus de douceur qu'il ne le faisait, et lui reprocher sa conduite à l'égard de la petite peuplade d'El Ouffia. Le général en chef voyant que ces deux hommes bravaient son autorité, qu'ils prenaient sur lui l'avantage que l'on donne toujours à ses adversaires lorsque l'on n'a pas la conscience nette, et qu'enfin ils ne donnaient pas prise sur eux, avait déjà cherché à les éloigner par des moyens diplomatiques avant la mission de M. de Mornay; il avait écrit au consul de France â Tanger pour l'engager à faire à ce sujet des remontrances à l'empereur de Maroc ; mais cette négociation secondaire vint bientôt se fondre dans celle que dirigea M. de Mornay, et dont un des résultats fut l'abandon de Médéa et Miliana par les deux agents de ce prince.

Forcé de renoncer à agir directement sur la Régence d'Alger, l'empereur de Maroc voulut du moins exercer une influence occulte dans les affaires de la province d'Oran, qu'il espérait réunir tôt ou tard à son empire. A cet effet; il se mit en relations intimes avec le jeune Abd-el-kader, qui commençait déjà à Briller d'un certain éclat dans cette contrée, et qui, à raison de son âge, lui parut devoir se soumettre à son ascendant avec plus de docilité que les autres chefs. Outre cela, il existait entre eux une espèce de lien de parenté, l'un et l'autre se disant ou se croyant chérifs, c'est-à-dire descendants du Prophète. Abd-el-Kader, en homme habile, accepta le patronage qui lui était offert, se réservant de l'employer à son propre agrandissement.

Le père d'Abd-el-Kader, le marabout Mahiddin de la tribu des Hacheur, était très vénéré des Arabes. Les tribus qui avoisinent Mascara voulurent le reconnaître pour chef suprême, en 1832; mais prétextant son grand âge, il refusa cet honneur, et offrit à sa place son jeune fils Abd-el-Kader, qui fut agréé. Le vieux Mahiddin raconta à cette occasion qu'étant en pèlerinage à la Mecque, quelques années auparavant avec son fils aîné et Abd-el-Kader, il rencontra, un jour qu'il se promenait avec le premier, un vieux fakir qui lui donna trois pommes, en lui disant : " Celle-ci est pour toi; celle-là est pour ton fils que voilà; quant à la troisième, elle est pour le Sultan. ! - Et quel est ce sultan? demanda Mahiddin. - C'est celui, reprit le fakir, que tu as laissé à la maison, lorsque tu es venu te promener ici. " Cette petite anecdote, que les partisans d'Abd-el-Kader croyaient comme un article de foi, ne contribua pas peu à consolider son pouvoir.

Peu de temps après qu'il eut monté le premier degré de l'échelle de sa fortune, la ville de Mascara, qui depuis l'expulsion des Turcs était gouvernée en république, le reconnut pour émir ; il eut dès lors un avantage marqué sur tous ses rivaux. On raconte que les habitants de cette ville prirent cette détermination sur la déclaration d'un vieux marabout qui leur jura que l'ange Gabriel lui avait apparu, et lui avait ordonné de leur annoncer que la volonté de Dieu était qu'Abd-el-Kader régnât sur les Arabes.

Abd-el-Kader avait alors vingt-quatre ans. Il était né en 1808, à la Guetna de Sidi-Mahiddin, auprès de Mascara. Cette Guetna était une espèce de séminaire, où les marabouts, ses ancêtres, réunissaient les jeunes gens pour les instruire dans les lettres et la théologie. Il y fut aussi bien élevé qu'un Arabe peut l'être, par son père qui trouva à exploiter en lui une nature intelligente et vigoureuse. Doué d'une grande éloquence et d'une puissance d'attraction à laquelle il était difficile de résister, il n'eut qu'à paraître sur la scène pour dominer ses volontés et subjuguer les cœurs. Abd-el-Kader, quelle que doive être sa fin, a acquis une gloire impérissable.

Dans le mois d'avril 1832, la garnison d'Oran, qui venait de recevoir de la cavalerie par la formation du 2e régiment de chasseurs d'Afrique, commença à faire quelques petites sorties, soit pour reconnaître les environs, soit pour protéger les arrivages; la guerre prit dès lors un caractère plus sérieux. Le 3 et le 4 mai, la place fut attaquée par quelques milliers d'Arabes, conduits par le vieux Mabiddin et par Abd-el-Kader. Plusieurs d'entre eux parvinrent à se loger dans les fossés du fort Saint-Philippe, et ne s'en retirèrent qu'à la nuit, après s'être convaincus qu'il leur était impossible d'escalader l'escarpe.

L'ennemi renouvela ses attaques le 7, et se retira après plusieurs heures d'efforts inutiles. Il tournoya autour de la ville le 8, et disparut entièrement le 9. Quoique ces attaques eussent été sans succès, Abd-el-Kader s'y fit remarquer des siens par son sang-froid et sa bravoure.

Les Arabes se laissaient encore, à cette évoque, facilement intimider par le feu de l'artillerie. Pour les y habituer et leur apprendre à le mépriser, Abd-el-Kader lança plusieurs fois son cheval contre les boulets et les obus qu'il voyait ricocher, et il saluait de ses plaisanteries ceux qu'il entendait siffler à ses oreilles.

Il ne se passa rien d'important à Oran jusqu'au 31 août. Ce jour-là, 500 cavaliers de la tribu des Gharabas cherchèrent à enlever le troupeau de l'administration qui paissait sous le canon de la place ; mais ils furent repoussés par notre cavalerie, qui leur tua quelques hommes.

Le 25 octobre, 5 à 600 Arabes se présentèrent devant la place ; ils furent encore repoussés par notre cavalerie soutenue par un fort détachement d'infanterie. Ce petit combat fut glorieux pour le 2e régiment de chasseurs d'Afrique, dont plusieurs militaires, officiers, sous-officiers et soldats, se distinguèrent par des traits remarquables de bravoure individuelle. Ce corps était commandé par le colonel Deletang qui, dans toutes circonstances, donnait des preuves d'intrépidité. Le maréchal de camp Trobriant, issu d'une de ces vieilles souches bretonnes si fécondes en braves guerriers, commandant la première brigade.

La seconde brigade était commandée par le maréchal de camp Sauzet de la division d'Oran, brillait aussi aux premiers rangs dans tous ces petits engagements.

Depuis l'affaire du 25 octobre, Abd-el-Kader intercepta les communications entre Oran et l'intérieur du pays.

Le 10 novembre, il se présenta de nouveau devant la place ; il eut à lutter contre le général Boyer en personne, qui en sortit pour la première fois dans cette circonstance. Les Arabes furent repoussés, après avoir vaillamment combattu. Nos troupes se conduisirent aussi fort bien. Le 2e régiment de chasseurs fit des pertes assez sensibles.

Cette affaire fut le dernier acte du commandement du général Boyer, qui fut rappelé par suite de la mésintelligence existante entre lui et le duc de Rovigo. M. Boyer hésitait presque à reconnaître pour chef celui qui l'était cependant de tout le corps d'occupation. Ses prétentions d'indépendance étaient en quelque sorte justifiées par la correspondance directe que le ministre entretenait avec lui ; cependant, quoique M. le duc de Dalmatie fût la cause première de la conduite insubordonnée du général Boyer, il se vit forcé de l'abandonner, lorsque les choses en vinrent au point où il fallut prononcer entre lui et son chef. ..Le duc de Rovigo avait tellement à se plaindre de ce général que, pour se venger de lui, il signala, dans un ordre du jour, les exécutions clandestines qu'il se permettait à Oran. Certes, avec le moindre semblant de déférence de la part du commandant d'Oran, il eût été bien facile à ces deux hommes de s'entendre sur un pareil sujet, qui blessait bien moins l'humanité du duc de Rovigo que sa susceptibilité de chef.

Le général Boyer fut remplacé à Oran par le général Desmichels, simple maréchal de camp.

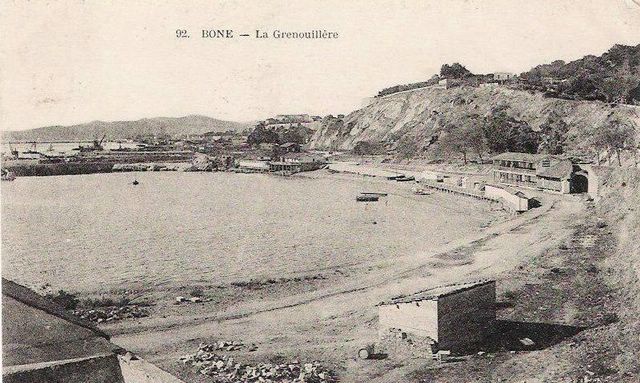

Le cours de la narration nous a entraîné bien loin de la province de Constantine, où il faut que nous revenions pour faire connaître au lecteur les détails de la troisième occupation de Bône.

Après la catastrophe du commandant Huder, Ibrahim-Bey, maître de cette ville, se conduisit de manière à faire repentir les habitants de l'avoir accueilli. Il les accabla de contributions et de réquisitions de toute espèce ; cependant, la crainte de tomber entre les mains du bey de Constantine, qui avait fait marcher contre eux son lieutenant Ben-Aïssa, les empêchait de séparer leur cause de la sienne. Après un siége ou plutôt un blocus de six mois, les Bônois et leur chef Ibrahim, réduits à la dernière extrémité, se décidèrent à recourir une seconde fois à la France. Leurs envoyés furent bien accueillis par le duc de Rovigo, qui avait reçu du Gouvernement l'ordre de profiter de la première circonstance favorable pour s'emparer de Bône. Il fit partir avec eux, à leur retour, le capitaine Joseph, avec mission de s'assurer du véritable état des choses. Sur le rapport qu'il reçut de cet officier, il dirigea sur Bône la felouque la Fortune, chargée de vivres, et désigna le capitaine d'artillerie d'Armandy pour aller aider aux Bônois à prolonger la défense de la ville, jusqu'au moment où l'on serait en mesure d'envoyer des secours plus directs. C'était, d'après les chances les plus probables, préparer à cet officier le sort du malheureux commandant Huder ; mais M. d'Armandy était heureusement un de ces hommes de ressources et de résolution que le péril et les difficultés grandissent, et qui savent se tirer d'un mauvais pas avec autant le bonheur que de gloire.

Joseph, ou Yousouf, dont l'origine est assez incertaine et dont l'histoire est diversement racontée, parait être Italien de naissance. On pourrait faire un fort joli roman. avec tout ce qui a été débité sur son compte. Ce qu'il y a de positif dans son fait, c'est qu'il était au 1830 au service du bey de Tunis ;qu'une intrigue amoureuse, dont les suites pouvaient être fâcheuses pour lui, le força de fuir son pays d'adoption, et qu'il se jeta entre les bras des Français occupés alors au siége d'Alger. Il nous a servis avec fidélité, mais il en a été amplement récompensé.

Cet officier s'embarqua, le 12 février, sur la goélette la Béarnaise, qui prit la felouque à la remorque. Elle la déposa à Bône le 29, et repartit le même jour pour Tunis, où elle conduisait le capitaine Joseph, chargé d'une mission relative à un achat de chevaux pour notre cavalerie. M. d'Armandy, en arrivant à Bône, distribua des secours en vivres aux habitants ; il les encouragea à prolonger la lutte contre Ben-Aïssa ; mais ils étaient tellement démoralisés que ses exhortations furent sans résultat. Dans la nuit du 5 au 6 mars, le chef constantinois pénétra dans la ville dont les portes lui furent ouvertes par ses partisans. Le capitaine d'Armandy eut le temps de se réfugier sur la felouque. Les personnes qui étaient avec lui le pressaient de prendre le large ; mais, ne voulant pas abandonner les soldats turcs de la citadelle, il se contenta d'aller mouiller un peu plus loin, hors de portée du feu des Constantinois. Bientôt il vit arriver des envoyés de Ben-lissa, qui l'engagèrent, au nom de ce chef, à se rendre auprès de lui pour conférer sur l'affaire qui les occupait l'un et l'autre ; il n'hésita pas à se rendre à cette invitation. Ben-Aïssa le reçut convenablement; dans la conversation qu'ils eurent ensemble, il fut convenu que toute hostilité entre la citadelle et les Constantinois serait suspendue, afin d'avoir le temps de recevoir des ordres du général en chef, avec qui le bey du Constantine paraissait déjà disposé à traiter. Ce statu quo dura jusqu'à l'arrivée de la Béarnaise, qui revînt de Tunis, le 26 mars, avec le capitaine Joseph. M. d'Armandy voyait bien qu'on ne pouvait le prolonger plus longtemps : car les assiégés, complètement démoralisés, ne songeaient qu'à en profiter pour s'enfuir, ce qui aurait remis sans coup férir la citadelle aux mains des Constantinois. Or, c'était ce qu'il fallait éviter à tout prix, car, une fois au pouvoir d'un ennemi puissant, elle n'aurait pu être reprise qu'avec de grands efforts. En conséquence, il se rendit à bord de la Béarnaise, et demanda au capitaine Fréart, qui la commandait, de lui confier 30 hommes de son équipage, se faisant fort, avec ce faible secours, de s'introduire dans la citadelle, et de la défendre contre Ben-Aïssa jusqu'à l'arrivée des nouvelles d'Alger. M. Fréart n'était pas un de ces officiers timides qui craignent sans cesse de compromettre leur responsabilité ; il adopta le projet du capitaine d'Armandy; mais, avant de l'exécuter, il le pria de voir encore Ben-Aissa et les assiégés pour tâcher d'obtenir le maintien de la trêve, s'engageant à partir sur-le-champ pour Alger, afin de faire connaître au duc de Rovigo l'état des affaires.

M. d'Armandy se présenta donc une seconde fois chez Ben-Aissa, mais il ne put rien en obtenir. Ce chef, fatigué de ne pas voir arriver de nouvelles d'Alger, lui déclara que si la citadelle ne se rendait pas à lui le lendemain, il l'enlèverait de force le jour d'après. D'Armandy retourna à bord de la Béarnaise, et il fut décidé qu'il serait mis à sa disposition une trentaine de marins avec lesquels il s'introduirait dans la citadelle. Mais ce plan ne pouvait être exécuté sans le consentement des Turcs qui y étaient enfermés ; en conséquence, les capitaines d'Armandy et Joseph se rendirent auprès d'eux dans la nuit pour leur faire connaître ce qui avait été résolu.

Cette nouvelle ne fut pas très bien accueillie. Ibrahim, qui avait à se reprocher la mort d'Huder, craignait de se mettre à la discrétion des Français, de sorte qu'il excita un tumulte dans lequel les deux capitaines coururent le risque de perdre la vie. Ils parvinrent cependant à s'échapper. La lutte entre leurs partisans et ceux d'Ibrahim se prolongea après leur départ ; enfin, ces derniers, forcés de céder la place, s'enfuirent avec leur chef et se réfugièrent à Bizerte, où ils eurent le bonheur d'arriver sans être découverts par Ben-Aissa. Des Turcs restés dans la citadelle envoyèrent un des leurs prévenir les deux capitaines de ce qui venait de s'y passer. Aussitôt ils s'y rendirent avec les marins mis à leur disposition. Comme les assiégeants observaient la porte, ils y pénétrèrent par le côté opposé au moyen d'une corde qu'on leur jeta. Le pavillon français fut aussitôt arboré sur la casbah. A cette vue, Ben-Aîssa fit mine de vouloir l'attaquer, mais quelques coups de canon bien dirigés l'obligèrent à se tenir à distance. On profita de son éloignement pour tirer de la Béarnaise les vivres dont on avait besoin.

Ben-Aissa, n'ayant pas l'espoir d'enlever la citadelle aux Français, prit le parti d'abandonner la ville; mais il força tous les habitants à en sortir pour le suivre, après quoi il la livra au pillage, et finit par y mettre le feu, ne voulant laisser que des ruines aux Français, à quoi il ne réussit que trop. Le capitaine d'Armandy assistait du haut de la citadelle à cette scène de désolation, et se désespérait de ne pouvoir la faire cesser. A peine Ben-Aissa se fut-il éloigné, traînant à sa suite les infortunés bonis, que les Kbailes et les Arabes des environs tombèrent sur ce cadavre de ville pour en enlever tout ce que les Constantinois et l'incendie avaient pu y laisser. Sur ces entrefaites, quelques Zouaves qui regrettaient Ibrahim voulurent exciter la garnison à la révolte. Le capitaine d'Armandy, averti à temps par le chef des Turcs, en fit arrêter trois qui furent conduits à bord de la Béarnaise; trois autres furent mis à mort et tout rentra dans l'ordre. Le capitaine Joseph crut devoir faire lui-même deux de ces exécutions, qui doivent être dépouillées des circonstances fabuleuses dont il a plu à certaines personnes de les entourer. Au reste, cette conspiration fut peu sérieuse. Les Turcs n'y prirent aucune part. Ils entrèrent dès ce moment à notre service, et nous furent toujours fidèles. Yousouf en eut le commandement. C'est ainsi que l'énergie et l'esprit d'à propos de deux hommes assurèrent à la France la possession de Bône.

Le lendemain de l'événement que nous venons de rapporter, le sac de Bône continuant encore, vingt Turcs sortirent de la citadelle, et allèrent s'embusquer à une des portes de la ville, d'après les ordres du capitaine d'Armandy. A un signal convenu, quelques bombes furent lancées dans la ville, d'où les Arabes, qui la saccageaient, sortirent aussitôt; mais ils tombèrent dans l'embuscade que leur avaient tendue les Turcs, et perdirent beaucoup de monde. Ceux-ci, enhardis par ce succès, s'établirent dans la ville, le 8 avril. On reçut, peu de temps après, des nouvelles d'Alger. Le capitaine d'Armandy fut nommé provisoirement commandant supérieur de Bône. On lui annonça des renforts, qui arrivèrent successivement du 8 au 12 avril. Ils consistaient en un bataillon du 4° de ligne et quelques artilleurs et soldats du génie. Ce bataillon était commandé par le chef de bataillon Davois, dont le nom doit être cité avec éloge, à cause d'un exemple, malheureusement assez rare, de bon sens et d'absence de susceptibilité hiérarchique. Au moment de son départ, le général en chef lui fit connaître que les circonstances exigeaient que le capitaine d'Armandy conservât le commandement de Bône; que si cet arrangement le contrariait, il était libre de rester à Alger de sa personne. Davois répondit qu'il ne voyait dans tout cela que le bien du service; qu'il était loin de vouloir disputer le commandement à celui qui possédait la confiance du général en chef et qui la méritait si bien, et qu'il obtempérait sans discussion à tout ce que d'Armandy lui prescrirait pour la défense de notre nouvelle conquête.

Cependant les Sanhadja, tribu à laquelle appartenaient les Arabes qui avaient été défaits par les Turcs à la porte de Bône, avaient fait demander la paix et l'avaient obtenue. Eux et les Beni-Othman, autre tribu voisine de la place, y apportaient des vivres et y conduisaient du bétail.

L'abondance commençait à régner à Bône ; l'administration put même y avoir un parc pour les besoins de la petite garnison ; mais une partie de ce parc fut bientôt enlevée par les Kharésas. Ceux-ci ne tardèrent pas à recevoir le châtiment de cet acte d'hostilité; car, dans la nuit qui le suivit, le capitaine Yousouf se dirigea avec ses Turcs sur cette tribu, la surprit, lui tua quelques hommes, et lui prit quatre fois plus de bétail qu'elle n'en avait enlevé. Cet acte de vigueur fit cesser entièrement les hostilités des Arabes, et Bône était parfaitement tranquille, lorsque le maréchal de camp Monck d'Uzer vint en prendre le commandement le 15 mai. Le général Monck d'Uzer était déjà connu de l'armée d'Afrique, où il avait commandé une brigade en 1850. Il arriva à Bône avec un bataillon du 55° de ligne. Le 2° bataillon arriva dix jours après sur le vaisseau le Suffren ; le 3° bataillon n'arriva que sur la fin de l'année, pour remplacer le bataillon da 4° de ligne. Un bataillon de la légion étrangère, une batterie de siége, une batterie de campagne, et une batterie de montagne, furent mis également sous les ordres du général d'Uzer. Dans le mois de février 4835, on organisa à Bône le 3° régiment de chasseurs d'Afrique, qui eut pour noyau le 7° et le 8° escadron du premier régiment réduit à six escadrons.

Lorsque le général d'Uzer vint prendre possession de son commandement, quelques-uns des malheureux habitants que Ben-Aissa avait obligés d'abandonner leurs demeures, commençaient à y rentrer. Il les traita avec bienveillance ; mais il donna sa confiance à un certain Mustapha-ben-Kerim qui, au dire de bien des gens, en était peu digne. Le service civil fut organisé à Bône comme à Oran, avant même qu'il y eut des administrés. D'après les ordres du duc de Rovigo, envers qui le général d'Uzer se montra toujours tel qu'il devait être, c'est-à-dire soumis et obéissant, quelques Maures suspects furent arrêtés, conduits à Alger, et de là à Marseille, où ils restèrent huit mois renfermés au fort Saint-Jean. Le Gouvernement les fit relâcher au bout de ce temps, et ils furent libres de retourner chez eux. Au nombre de ces Maures se trouvait Sid-Ahmed dont nous avons déjà parlé.

Le général d'Uzer adopta, dès le principe, à l'égard des Arabes, un système de douceur et de justice, et il groupa de cette manière autour de lui quelques fractions de tribus qui vinrent chercher sous son égide une protection contre la tyrannie d'Abmed-Bey; mais nous devons lire qu'il se rendit en quelque sorte leur tributaire, en en admettant presque tous les membres parmi les spahis irréguliers soldés à 60 centimes par jour, aux termes de l'ordonnance du 17 novembre 1851. Les dépenses pour cet objet s'élevèrent, à Bône, à 15,000 francs par mois, quoique la plupart de ces prétendus spahis ne fussent ni montés ni équipés convenablement, et qu'ils formassent plutôt un ramassis de pâtres qu'une troupe de guerriers.

Il ne se passa rien de fort important à Bône jusqu'au 8 septembre. Ce jour-là, Ibrahim-Bey, cet intrigant infatigable, se présenta devant la place avec une troupe de douze à quinze cents hommes; mais pris entre deux colonnes qui sortirent en même temps de deux portes de Bône, il perdit beaucoup de monde et fut complètement battu. Le capitaine Joseph se conduisit fort bien dans cette affaire. La demande d'avancement qui avait été faite pour lui fut renouvelée dans cette circonstance, et fut accueillie. Joseph fut nommé chef d'escadron au 3c régiment de chasseurs d'Afrique. M. d'Armandy avait déjà reçu le même grade dans son arme.

Ibrahim-Bey, qui ne resta que peu de temps à Bizerte, d'où son esprit inquiet le chassa bientôt, s'était servi, pour ramener à lui quelques tribus, de l'influence d'un marabout nommé Ben-Bacri. Dès les premiers jours d'août, il était parvenu à réunir des forces considérables ; mais, au moment où elles allaient se mettre en marche, Ben-Bacri tomba de cheval ;et se cassa le bras. Les Arabes, voyant dans cet accident un présage funeste, se dispersèrent; ce ne fut qu'un mois après que Ibrahim-Bey put renouer la partie, pour aller se faire battre, comme nous venons de le voir, sous les murs de Bône. Après sa défaite, ayant perdu tout crédit sur les tribus vaincues, il chercha à agir sur celles qui n'avaient pas pris part à l'action; mais n'y ayant pas réussi, il prit la route de Médée, où il arriva après mille traverses: et où Ahmed-Bey le fit assassiner en 1834. Il laissa deux fils qui entrèrent à notre service.

Dans le courant de septembre, quelques Beni-Ourdjin voulant se mettre tout à fait à l'abri des attaques d'Ahmed-Bey, vinrent s'établir à l'embouchure de la Seybouse, presque aux portes de Bône. Une partie des Karresas se rapprochèrent également de nous; ces deux tribus, et quelques autres situées auprès de Bône, fournirent des otages qui furent mis à la suite de l'escadron turc.

Dans les premiers jours de novembre, une épidémie cruelle, ayant quelques symptômes de la fièvre jaune, se manifesta dans la garnison de Bône. Elle régna longtemps et enleva un quart des troupes et de la population. Les secours ne s'étant pas trouvés en rapport avec l'intensité du mal, beaucoup de malades périrent faute de soins. De graves reproches ont été adressés à ce sujet à l'administration; mais il lui était difficile d'établir ses prévisions sur une base qui dépassait toutes les suppositions admissibles. Heureusement que le bey de Constantine ne chercha pas à attaquer Bône dans ces cruelles circonstances. Le général d'Uzer, qui craignait qu'il n'en eût l'idée, fit une sortie avec quelques troupes et tout ce qui put monter à cheval, dans le but de prouver aux arabes qu'il lui restait encore des forces disponibles; il s'avança assez loin et ne rencontra personne à combattre.

Quoique les cruautés d'Ahmed-Bey augmentassent chaque jour le nombre de nos partisans, il parvint à ruer sur Bône, le 13 mars 1833, sept à huit cents cavaliers des tribus des Chourfa, Sanhadja, Beni-Mehenna et Radjeta. Ils avaient à leur tête Bel-el-Kahal, chef des Zerdéza, qui, en 1830, s'était montré un des plus acharnés contre le général Damrémont. Ils furent repoussés sans beaucoup de peine par nos troupes qui ne perdirent pas un seul homme dans ce petit engagement. Depuis cette affaire, qui n'eut rien de bien sérieux, Bône ne fut plus attaquée par les Arabes. Cet état de choses fut dû principalement au système politique du général d'Uzer, qui sut s'attirer l'amitié des Arabes. Il ne faut pas croire, au reste, que ce général hésitât à employer la force lorsqu'elle lui paraissait nécessaire. Dans le mois d'avril 1833, ayant acquis la preuve que plusieurs actes de brigandage commis sur nos alliés et sur les Européens, étaient le fait de la tribu des Oulad-Attia qui habitent les rives d'un lac situé à quatre lieues de Bône dans la direction de Stora, il alla les attaquer, leur tua du monde, et leur enleva leurs troupeaux qui servirent à indemniser de leurs pertes nos alliés et l'administration, dont une partie du parc avait été enlevée par ces pillards. Dans cette petite affaire, le commandant Yousouf fut blessé, et le lieutenant-colonel de Chabannes, digne héritier d'un beau nom, commandant le 3e régiment de chasseurs d'Afrique, tua deux Arabes de sa main.

C'est ici le lieu de donner une description un peu détaillée de la province de Constantine, la plus remarquable, sous bien des rapports, des quatre qui composent l'ancienne régence d'Alger.

Cette province se partage, comme toute l'Algérie, en trois zones : celle des montagnes du littoral ou de la chaîne atlantique septentrionale, celle des plateaux, et la zone saharienne.

La chaîne atlantique septentrionale présente, au nord et à peu de distraite de Constantine, une sorte de noeud formé par le Djebel-el-Ouahch. Ce noeud pousse trois contreforts principaux : le premier court vers le nord perpendiculairement à la mer et se termine au cap Boujarone ; le second court vers l'est, sous le méridien du cap de Fer, il se bifurque; une de ses bifurcations suit le littoral et se termine à Bône; l'autre s'en éloigne et se termine au lit de la Seybouse à dix lieues de l'embouchure de cette rivière. Le troisième contrefort, plus étendu que les deux autres, enveloppe le second par le sud, et, se prolongeant vers l'est, va se rattacher aux montagnes du nord de la régence de Tunis.

Le massif montagneux que nous venons de décrire est séparé de celui des montagnes de Djidjelli et de Bougie par l'Oued-el-Kebir, qui se jette dans la mer à peu de distance et à l'est de la première de ces deux villes.

Entre le cap Boujarone, qui est lui-même à l'est de l'embouchure de l'Oued-Kebir, et le cap de Fer se trouve le golfe de Stora, le sinus numidicus des anciens. Au-delà du cap de Fer, en allant vers l'est, on rencontre le cap de Garde et plus loin le cap Rosa . Entre ces deux caps est le golfe de Bône. Après avoir doublé le cap Rosa, ou à peu de distance le petit port de la Calte, puis les frontières de Tunis.

Cette partie de la province de Constantine est arrosée par plusieurs cours d'eau. Les principaux sont, de l'ouest à l'est, l'Oued-el-Kebir, la Zhoure, l'Oued-Safsaf, la Boudjema, la Seybouse et la Mafrag.

La rivière, appelée à son embouchure la grande rivière, ce qui est la traduction d'Oued-el-Kebir, change souvent de nom, comme tous les cours d'eau en Algérie. Elle se forme de la réunion de plusieurs affluents, dont un coule sous les murs de Constantine, où il porte le nom d'Oued-Rummel (rivière du sable).

La Zhoure, dont le cours est peu considérable, coule parallèlement à l'Oued-el-Kebir, et se jette dans la mer entre l'embouchure de cette dernière rivière et le cap Boujarone.

L'Oued-Safsaf, qui se jette dans le golfe de Stora, coule dans un bassin qui est une des plus belles et des plus fertiles contrées de l'Algérie.

La Seybouse prend sa source à peu de distance et sous le parallèle de Constantine, coule longtemps, sous le nom d'Oued-Zenati, entre le deuxième et le troisième contrefort du Djebel-el-Ouahch, se redresse vers le nord sous le méridien de Bône, traverse la vaste et belle plaine qui est au sud de cette ville, et se jette dans la mer auprès de Bône.

La Mafrag a un cours moins étendu que celui de la Seybouse, et se jette dans la mer à quatre lieues à l'est de cette rivière.

La Boudjema est une petite rivière qui se jette dans la mer sous les murs mêmes de Bône, entre cette ville et la Seybouse.

Les populations qui habitent la contrée que nous venons de décrire se divisent naturellement en tribus de la plaine et tribus de la montagne. Les premières sont Arabes; les autres sont généralement d'origine Kbaile. En commençant par l'est, on trouve les Nehed, les Oulad-Dieb, la plus puissante tribu de ce canton, les Beni-Amar, les Oulad-Youb, les Oulad-Amar-Bou-Ali. A l'embouchure de la Mafrag sont, à droite, les Sebah, et, à gauche, les Beni-Ourdjine; au-dessus de ces deux tribus sont les Merdès; et au-dessus des Merdès dans les montagnes, entre la Seybouse et la Mafrag, sont les Beni-Salah.

En suivant les montagnes et en contournant vers l'ouest la plaine de la Seybouse, on rencontre, après les Beni-Salah et sur la gauche de la rivière, les Thala; les Oulad-Bou-Aziz, au sud de ceux-ci, les Oulad-Kaïd, et, à l'ouest des Oulad-Kaïd, les Beni-Foukral. C'est entre ces deux tribus que la Boudjema prend sa source. Viennent ensuite, en allant vers le nord, les Elma, les Radjette, les Oulad Attia, les Dride qui habitent les bords du lac Fetzara. Entre ce lac et la mer s'élève le Djebel-Edough dont les sommets et les pentes sont habités par les Beni-Mhamed, les Soada, les Arbaouen, les Tréate, les Karesas, les Sanhadja, les Ichaoua, les Djendel et quelques autres petites tribus.

Les tribus que nous avons nommées jusqu'ici formaient deux kaïdats ; celui de Bône et celui de l'Edough ; mais il est à remarquer que le kaïd de l'Edough était sous la dépendance de celui de Bône.

A l'ouest du Djebel-Edough, on trouve le Sahel de Stora ou Sahel de Skikda, dont le kaïd avait sous ses ordres les Beni-Mehenah, forte tribu formant le noyau de l'outhan, les Beni-Toufout, les Beni-Salah, les Beni-Ishae et quelques autres tribus de moindre importance. A l'ouest du Sahel de Stora est celui de Collo, et à l'ouest de celui-ci le Sahel de Djidjelli.

Les deux petites villes de Collo et de Djidjelli étaient administrées par de petits gouverneurs dont l'autorité n'en dépassait guère l'enceinte. Les tribus de l'extérieur faisaient partie de l'outhan de Ferdjiouah, mais plus de nom que de fait, car elles étaient à peu près indépendantes. Ces tribus étaient, de Collo à Djidjelli, les Achebe, les Oulad-Aîça, les Beni-Amran, les Beni-Àhmed et les Beni-Kaid. Je ne nomme que les principales.

Le pays de Ferdjiouah, au nord de Djidjelli, forme le noyau de l'outhan de ce nom. Le chef de cet outhan n'avait que le titre de cheihk, héréditaire dans la famille des Beni-Achour, maison très ancienne de ces montagnes. Je ferai remarquer à ce sujet. que le titre de kaîd implique l'idée d'un magistrat imposé par l'autorité centrale, tandis que celui de cheikh convient plus particulièrement au chef dont l'autorité, au moins dans l'origine, avait quelque chose de populaire et de national dans la tribu. De là vient que les outhans le plus récemment soumis avaient des chefs qui, quoique aussi puissants et même plus puissants que des kaïds, ne portaient encore que le titre de cheikh qu'ils avaient à l'époque de leur indépendance. Le cheikh de Ferdjiouah était dans ce cas.

On peut consulter à ce sujet une notice sur l'administration de la province de Constantine que j'ai fait paraître dans le Tableau des établissements français en Algérie, en 1838.

A l'est de Ferdjiouah est le Zouagah, autre district à cheikh héréditaire et presque toujours insoumis à l'autorité centrale. Au commencement de ce siècle, un bey de Constantine fut massacré avec ses troupes dans les montagnes de Zouagah.

A l'est de Zouagah et au sud du Sahel de Stora était le kaidat des Oulad-Braham, comprenant, outre cette tribu, les Beni-Ouelban, les Beni-Telilan, les Beni-Sebikh et les Oulad-el-Hadj.

A l'est des Oulad-Braham est le kaïdat des Zerdeza, tribu puissante divisée en un grand nombre de fractions ou kharouba, et à l'est des Zerdeza sont les Guerfa, dont le kaïd administrait également un grand nombre de petites tribus arabes et kbaïles, au centre du territoire desquelles est Ghelma. C'est dans cet outhan que se trouvent les eaux chaudes d'Hammam-Meskoutin, célèbres dans toute l'Algérie.

Ces eaux, dont la température est très élevée, sortent du sol en plusieurs sources jaillissantes. Comme elles sont très chargées de carbonate de chaux et d'autres sels, elles laissent, sur les lèvres de l'orifice de chaque source, des dépôts, qui, s'élevant peu à peu, forment des cônes du sommet desquels les eaux s'épandent en nappes fumantes. Lorsqu'un cône est parvenu à une hauteur qui dépasse celle où la force d'impulsion de l'eau lui permet de monter, il se bouche, et l'eau s'ouvre une issue sur un autre point où par la suite des temps se forme un nouveau cône. Il existe un très grand nombre de ces cônes qui ont l'apparence de fantômes gigantesques enveloppés de linceuls. Les superstitieux indigènes racontent à ce sujet, que dans les temps anciens, un prince du pays ayant voulu épouser sa sœur, Dieu, irrité, changea en statues, le jour même du mariage, les époux incestueux et tous ceux qui étaient venus assister à ces noces impies, et que ce sont encore eux que l'on voit à Hammam-Meskoutine, dont le nom signifie Baies maudits.

La contrée que nous venons de décrire est limitée au sud par la grande zone des plateaux du centre de l'Algérie. La partie de ces plateaux comprise dans la province de Constantine se divise naturellement en deux régions séparées, sous le méridien de Constantine, par un bourrelet montueux, dont les points les plus saillants sont le Nifen-Nesser (Bec de l'aigle) et le Guerioun. Les plateaux situés à l'ouest de ce bourrelet sont séparés de ceux de la province de Tittery par un chaînon transversal, qui joint le Djebel-Djurdjura, la plus élevée de toutes les montagnes de la chaîne atlantique algérienne, au Djebel-Oueanougah, qui est plus au sud. C'est à travers ce chaînon qu'est le célèbre défilé des Bibans, gorge étroite et profonde entre des rochers perpendiculaires, de même aspect, mais plus sauvage encore, que celles de Pancorvo en Espagne et d'Ollioules dans le département du Var. Si ce n'est aux approches des Bibans, les plateaux dont nous parlons sont nus et dépourvus d'arbres. Les pentes des montagnes qui les bornent au sud et au nord se prolongent considérablement en allant à la rencontre les uns des autres. La ligne d'intersection de leurs plans, qui forment la superficie des plateaux, est indiquée à l'est par le lit de l'Oued-Rummel qui, dans cette partie supérieure de son cours, change souvent de nom, et à l'ouest par le cours sinueux de l'Oued-Bousselam. Toute cette zone médiane est d'une grande fertilité ; mais les parties plus rapprochées des montagnes sont assez généralement pierreuses et stériles, si ce n'est dans les bassins des petits affluents des deux rivières dont il vient d'être question, où des soulèvements de roches, disposés comme des murs perpendiculaires à ces affluents, se sont prêtés admirablement à la formation de terrains modernes, couvrant les terrains secondaires et tertiaires mis à découvert sur les points plus élevés.

A l'ouest des Bibans est la contrée de Medjanah, dont le centre est une espèce de fort ou bordj qu'on appelle indistinctement Bordj-Medjanah ou Bordj-bou-Ariridj. Cette contrée est habitée par les Hacheur, les Souahma, les Sodrata, et quelques autres tribus. Le kaïd de la Medjanah était toujours choisi dans la famille des Oulad-Mokran, d'une noblesse ancienne et bien établie. Ce kaid administrait encore, en dehors de la Medjanah, les Msita, les Dreat et les Oulad-el-Kberouf ; son autorité, ou plutôt son influence héréditaire, s'étendait même sur les montagnes d'Ouennougah, dont la population est divisée en une quinzaine de tribus.

Au nord de la Medjanah est la petite ville de Zamora, dont le kaïd avait sous son commandement quelques villages voisins de la ville, et l'outhan des Oulad-Yahia-Halel-Chefa, district d'une médiocre étendue.

A l'est de la Medjanah est l'outhan des Amer-Gharaba, où se trouve Sétif, l'antique capitale de la Mauritanie Sétifienne, et, à l'est des Amer-Gharaba, l'outhan des Elma, que l'on appelle Elma de Bazer pour Ies distinguer des autres tribus du même nom. Bazer est celui d'une sebkah située sur le territoire de cet outhan.

Au sud des Amer-Gharaba sont les Righa, dont le kaid commandait de plus les Oulad-Sidi-Ahmed, les Mouassa et autres petites tribus. Au nord de ces mêmes Amer est l'outhan de Babour, ainsi désigné de la montagne de ce nom qui y est située. On l'appelait aussi le sahel deBabour, et l'autorité de son kaïd, ou plutôt de ses kakis, car il y en avait deux, était censée s'étendre jusqu'à la mer sur les tribus kbaïles de Bougie ; mais en réalité elle n'était guère reconnue que par les Beni-Mendil, les Amoucha et les Oulad-Adjeb.

A l'est de la partie septentrionale de l'outhan des Amer était le petit district de l'Oued-Deheb, dont le kaki commandait quelques fractions de diverses tribus qui cultivaient, à titre de khamas ou colons au cinquième, des terres domaniales situées dans le bassin de la petite rivière de ce nom. Viennent ensuite, en tirant toujours vers l'est, les Beni-Merouan, sur le territoire desquelles on trouve les belles ruines de Djemilah, les Beni-Gerba, Beni-Saber, Ies Beni-Kebab, les Kromerian, les Oulad-Bou-Hallouf, et la très agréable petite ville de Milah, dont le kaïd commandait également à quelques petites tribus qui en sont voisines, entre lesquelles est celle des Mouiah.

Milah est à neuf lieues de Constantine ; le territoire situé entre ces deux villes, et tout celui qui entoure la seconde sous un rayon à peu près de neuf lieues aussi, sont habités par des petites peuplades qui y avaient été appelées par le Gouvernement pour cultiver, à divers titres, les terres domaniales en très grand nombre dans cette partie de la province.

Ces terres sont appelées azela. La propriété rurale se divise en Algérie, comme partout, en immeubles de l'Etat, immeubles des tribus, qui sont l'analogue de nos biens communaux, et immeubles melk ou de propriété privée. Les biens des corporations et des établissements publics, soit religieux, soit civils, rentrent naturellement dans la seconde de ces trois grandes catégories. Tout cela est clair, simple et parfaitement conforme à ce qui se voit partout. Cependant il a été fait de grands efforts dans ces derniers temps pour prouver qu'en pays musulman le sol n'appartient, en droit, qu'au souverain. On a beaucoup écrit sur cette question, que nous traiterons avec quelque étendue dans un des derniers livres de cet ouvrage. En attendant, nous engageons le lecteur à s'en tenir à la courte explication que nous venons de donner.

Au sud-ouest de ce district domanial sont les Telagmah, et, entre ceux-ci et les Elma de Bazer, le vaste territoire des Oulad-Abd-el-Nour, tribu nombreuse et puissante qui compte plus de trente fractions.

Les plateaux situés à l'est du Nif-en-Nesser sont moins élevés que ceux de l'ouest, et vont continuellement en s'affaissant de plus en plus jusqu'aux frontières de Tunis. Ils sont habités, de l'ouest à l'est, par les Baraniah, les Zemoul, les Segnia, les Sellaoua, les Amer-Cheraa , les Harakta, les Hanencha et les Oulad-Yahia-ben-Taleb. Ces trois dernières tribus forment des outhans considérables.

Le kaïd des Harakta avait le titre de kaid-el-Aouassi. C'était un des plus importants personnages de la province, jouissant de très-grands priviléges. Les Harakta se divisent en quatre grandes fractions, qui sont les Oulad-Hamara, les Oulad-Kranfor, les Oulad-si-Houan et les Oulad-Said. Plusieurs petites tribus se rattachent aux Harakta sans en faire partie.

Les Hanencha, limitrophes à la régence de Tunis, forment une tribu très nombreuse, dont le kaïd n'était pas un personnage de moindre importance que celui des Harakta. Cette tribu doit son existence à une famille guerrière, établie originairement au Djebel-Bel-Hanech, dans la régence de Tunis. Cette famille ayant pris sous sa protection un grand nombre d'aventuriers et de bandits, finit par se trouver assez puissante pour dominer toute la contrée; Elle s'établit vers les ruines de Tiffech, où elle jouit longtemps d'une complète indépendance.

Les Oulad-Sidi-Ziahia-ben-Taleb, au sud des Hanencha et également sur les frontières de Tunis, forment un outhan qu'on appelle ordinairement El-Dir, nom pris d'une montagne qui y est située. Au sud de cet outhan est la ville de Tébessa, la Teveste des anciens.

Maintenant, si nous quittons Ies plateaux pour entrer dans les montagnes qui les bordent au sud, nous trouverons successivement, en partant des Oulad-Khelouf, les Ayad, une fraction des Righa, l'outhan de Bellezma et l'Aourés.

L'outhan de Bellezma contient plusieurs tribus, dont les principales sont les Oulad-Bou-Haoun et les Oulad-Sultaa. Il y a aussi deux petites villes, Ngaousse et Kela.

Les montagnes de Bellezma appartiennent au même système que celles d'Ouennougah, c'est-à-dire au chaînon transversal des Bibans, chaînon qui, par l'Ouennougah et le Bellezma, se rattache à l'Aourès, en coupant obliquement la zone des plateaux.

Au sud de Bellezma est la plaine de Hodna, dont le centre est occupé par une grande sebkah, dont les bords sont habités par les Oulad-Deradj, au-dessus desquels sont les Oulad-Haddad, et par les Oulad-Sanhoun, les Souama et les Oulad-Mahdi. Au nord de cette sebkah est la ville de Msilah, et au sud celle de Bou-Sada.

L'Aourès est un épais massif montagneux qui descend vers le sud, beaucoup au-dessous du parallèle de l'Hodna; c'est une contrée fort peuplée et fort curieuse, dont nous parlerons ailleurs avec plus de détail. Elle fait partie de la chaîne atlantique méridionale, et se rattache au Djebel-Sahari, de la province de Titteri, par le Djebel-Meharka, au sud de l'Hodna.

Au sud de l'Aourès et du Djebel-Meharka se déroule la partie du Sahara appelée le Zab, ou plutôt les Zibans qui est le pluriel de cette appellation. La ville de Biskra peut en être considérée comme la capitale ; elle est la première d'une quarantaine de petites villes ou villages disséminés dans un archipel d'oasis, et dont les principaux sont Lichana, Tolga, Bouchagroun, Melily, Sidi-Okba, Sidi-Khelil, Oulad-Djelal. Entre ces oasis errent diverses tribus nomades, dont les principales sont les Oulad-Harkal, les Oulad-Saci, les Sahari, les Selmiah et les Mehaguen ; plus à l'est, entre l'Aourès et les frontières de Tunis, sont les Nemencha, et, beaucoup plus an sud , les oasis de Tugurth et de Souf. Mais il est inutile, pour le moment, de nous occuper de ces localités éloignées.

L'autorité du bey de Constantine était représentée, dans le Sahara, par le grand fonctionnaire qui portait le titre de cheikh-el-arab. Mais le pouvoir qu'il exerçait tenait plus à l'influence héréditaire des grandes familles où on avait toujours soin de le choisir, qu'à la force qu'il pouvait emprunter au Gouvernement. Dans le fait, le Sahara était à peu près indépendant ; Tugurth et Souf l'étaient complètement.

On trouve dans la population de la province de Constantine, qui s'élève au moins à 1,500,000 âmes, un élément qui n'existe pas dans les autres provinces de l'Algérie. Cet élément est fourni par les Chaouïa, descendants des anciens Berbères ; mais je crois qu'ils ne différent pas essentiellement des Kbailes, dont ils parlent la langue sans beaucoup de variations. Les habitants de l'Aourès, les Oulad-lbd-el-Nour, les Harakta, les Segnia et les TeIaghma sont Cbaouïas.

Le gouvernement des beys de Constantine était, sauf quelques différences de dénominations, constitué sur les mêmes bases que celui des autres beyliks, et ses moyens d'action sur les tribus étaient les mêmes. Il y avait des garnisons turques à Constantine, Zamorah, Msilah, Biskra et Tébessa. La cavalerie du Makhzen était fournie par la colonie militaire des Zemoul et par des douas disséminés par groupes sur plusieurs points.

Plusieurs petites tribus, enclavées dans les grandes, formaient, comme dans les autres beyliks, des apanages attachés aux diverses charges de la Cour du bey.

A SUIVRE

|