|

|

|

LA SEYBOUSE

La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE

Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général

l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD

se trouve dans la page: La Seybouse,

|

Écusson de Bône généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint

Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyright et ne doivent pas être utilisés

à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu

l'autorisation écrite du Webmaster de ce site.

Copyright©seybouse.info

Les derniers Numéros :

223, 224,

225, 226, 227,

228, 229, 230,

231, 232,

| |

PAPA NOËL

Cher Père Noël,

Je me permets de vous écrire, cher Père Noël, en souhaitant que cet édito soit lu par vous… Une fois n'est pas coutume,

Nous allons entrer dans le temps de l'Avent et dans celui des fêtes, Saint Nicolas, la nativité avec Noël et pour finir la nuit de la Saint Sylvestre. Souhaitons que ces journées s'écoulent dans la joie et l'allégresse afin d'oublier les malheurs de 2022.

La si triste année 2022 touche à sa fin. Elle laissera indéniablement dans nos mémoires, le souvenir de bouleversements économiques et sociaux important avec beaucoup de détresse.

Je vous demande Cher Père Noël, de nous apporter le bien-être avec plus de moyens financiers car l'inflation avec les restrictions imposées montrent que cela était bien prévu par les spéculateurs. Bien sur que je parle argent car dans ces temps-ci, c'est là, le " nerf de la guerre " surtout avec les desseins de l'Etat.

Voilà pourquoi décembre était tant attendu. Car nous ressentons tous le besoin de retrouver nos proches pour vivre quelques parenthèses heureuses autour du sapin ou des agapes qui seront restreintes.

Je terminerai ma requête, en vous priant, Père Noël, de souhaiter aux enfants du monde et plus particulièrement à ceux de nos communautés, le bonheur et la paix ainsi que de joyeuses fêtes de fin d'année en famille.

Merci Père Noël.

Chers Amis, Joyeux Noël et belles fêtes, en attendant d'avoir le plaisir de nous retrouver début janvier pour une année 2023 que nous espérons plus légère.

Jean Pierre Bartolini

Diobône,

A tchao.

|

|

CUISINE DE NOEL...

CUISINE NOSTALGIE

Par G.A.

Par ACEP-Ensemble N° 302, décembre 2016

|

Notre cuisine est une riche combinaison des cuisines des trois communautés qui se côtoyaient en Algérie Française. Musulmane, juive et chrétienne. On y retrouve des apports de la cuisine maghrébine (arabe et berbère), orientale (turque), juive berbère et séfarade, européenne latine (française, maltaise, espagnole et italienne). Des plats simples et typiques existaient pour la région d'Oran, celle de la côte avec Philippeville et Bône, l'Algérois, le Constantinois, la Kabylie et les territoires du Sud.

Tout dépendait de l'origine des premiers colons ainsi que des immigrants venus d'Europe à leur suite, même si la présence espagnole à Oran était bien antérieure à 1830. Cette gastronomie peut s'étendre à l'ensemble des autres Français d'Afrique du Nord, venus du Maroc et de la Tunisie.

Pour beaucoup de pieds noirs, beaucoup d'entre nous, elle reste le seul lien inextinguible avec le soleil et les senteurs de notre terroir d'origine, représentative d'un " régionalisme sans terre ", au contraire de celle des autres Français. C'est l'exode massif de 1962 qui a fait connaître cette cuisine à l'ex métropole, la table restant un lieu de convivialité, d'hospitalité. de joie de vivre où la famille méditerranéenne se retrouve.

Cette tradition culinaire, fixée par les grands-mères et leur tour de main et sans cesse transformée et améliorée dans les familles, risque de disparaître quand les derniers pieds-noirs seront décédés. Il existe quelques livres dédiés à cette cuisine même si beaucoup de recettes continuent à se transmettre de façon orale. De nombreux plats (briks, merguez, couscous, tajines...) sont originaires de la cuisine du Maghreb qui est la composante principale de cette cuisine.

La cuisine pied-noir " latine " (chrétienne) est un mélange de cuisine française méridionale, catalane et espagnole en grande partie (la longanisse, les pelotas, les cocas, le gazpacho pied-noir, les migas, le cocido, le potaje viudo, les albondigas, la frita, l'arroz caldos, le vin d'orange, les rollicos, les pastisos, les pasteles de monatos...) avec un apport évident de la cuisine italienne du sud (pizza napolitaine, timbale de macaronis, cannellonis aux herbes...).

La cuisine juive pied-noir a aussi des origines espagnoles (car si certains juifs d'Afrique du Nord ont des origines berbères, beaucoup ont aussi des origines séfarades espagnoles qui remontent au XVème siècle, quand ils furent expulsés en masse en 1492, à la suite du décret de l'Alhambra).

On s'en aperçoit dans ces spécialités, comme les recettes de " poyo i gayna " (poulet et poule) , les " pichkados " (poissons), les " salatas " (salades), tous les plats avec " uevos " (oeufs) et les plats dit " al orno " (au four) et bien d'autres.

Avant l'indépendance, la vie quotidienne a permis les échanges culinaires entre communautés, pendant les fêtes religieuses (Ramadan, Pâques juives ou chrétiennes, Noël) ... Les plats et desserts s'échangeaient entre voisins, symboles d'hospitalité, parfois aussi pour services rendus. La minorité de Pieds Noirs, parlant l'arabe dialectal car nés et ayant vécu dans le bled en Algérie, souvent dans des fermes, s'est imprégnée des cuisines arabes et kabyle.

Le marché, les mozabites, restaient le lieu privilégié d'échanges Tous ces plats se consommaient à la maison, dans la rue, en pique-nique à la campagne (à la Saint Couffin pour la Pâques), à la sortie de la messe ou à la plage le dimanche, dans des restaurants, dans des gargotes ou dans les cafés maures pour le café du même nom et pour le thé à la menthe.

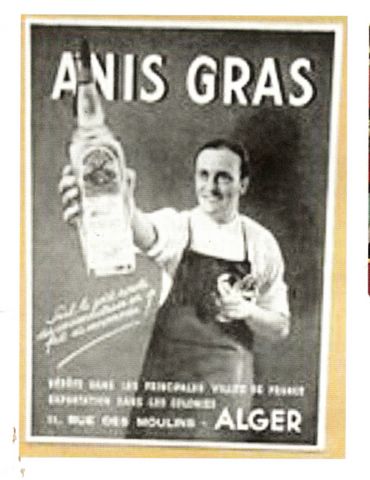

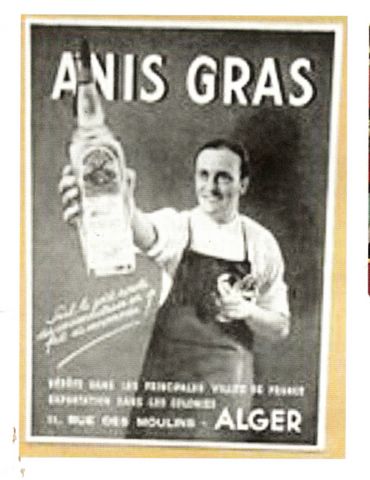

Incontournable à l'apéritif, à base d'anis vert et d'autres plantes, l'anisette.

Dont les marques les plus connues sont l'anisette Gras, Phénix (anisette kasher), Cristal Liminana ou le Super Anis Galiana.

Elle composait la mauresque avec le sirop d'orgeat, la tomate avec la grenadine, le poivron ou le perroquet avec le sirop de menthe.

L'anisette est accompagnée de la Kémia (petite dose en arabe).

Autre boisson à l'apéritif : le Picon ou l'Amer-Picon, élaboré en 1837 par Gaétan Picon, soldat de l'armée d'Afrique, avec l'installation d'une distillerie à Philippeville.

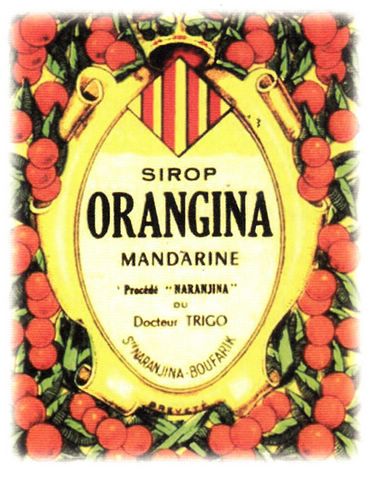

Les jus de fruits : l'Orangina créé par Léon Beton à Boufarik en 1936, l'agualemon, l'antésite, la citronnade, le coco, le jus de pastèque, la limonade, le sélecto, le soda judor. Les sirops : menthe, grenadine, citron, citron vert (Tchina).

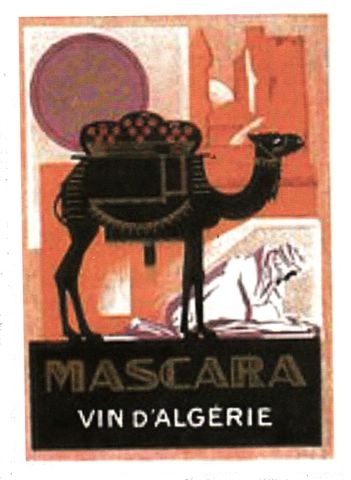

Issus de cépages importés de la métropole au XIXème siècle, la culture de la vigne était très importante avant l'indépendance de l'Algérie et était présente surtout dans l'Algérois et l'Oranie. Issus de cépages importés de la métropole au XIXème siècle, la culture de la vigne était très importante avant l'indépendance de l'Algérie et était présente surtout dans l'Algérois et l'Oranie.

On buvait des vins rouges, blancs, rosés, muscats, le taux d'alcool étant compris entre 13 et 17 degrés. Les vins les plus connus étaient le Boulaouane, le Guébar, le Mascara, le Royal Kebir, le Sidi Brahim.

Il demeure encore quelques vignobles en Algérie. D'autres vins continuent à être produits au Maroc (une variété de Sidi Brahim) ou le Guébar en Tunisie.

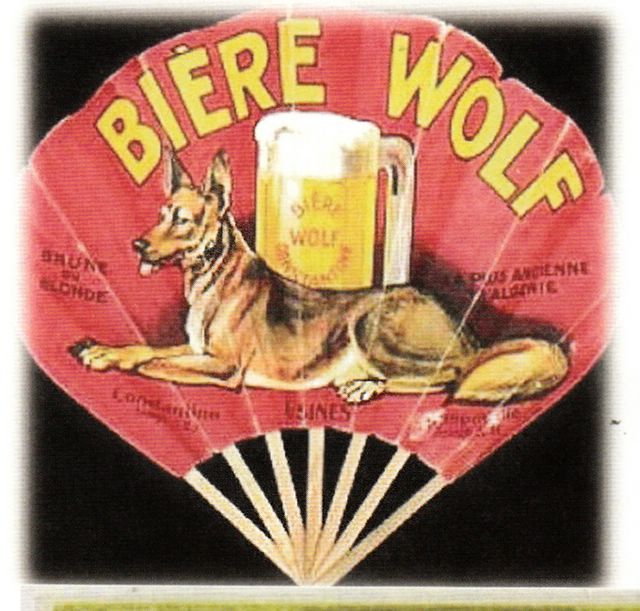

La bière : des brasseries malteries existaient avant l'indépendance à Oran, Philippeville et Alger.

La plus ancienne était la brasserie Wolf créée en 1868 à Constantine. La bière la plus célèbre était la 33 Export.

Malgré l'interdit religieux, une forte minorité de musulmans consommait cette boisson.

L'eau, denrée rare en Algérie, était gardée au frais dans des gargoulettes.

Le champoreau : à base de café noir ou au lait auquel on ajoute du vin, de la liqueur ou autre alcool fort.

Le vin d'oranges : à base de peaux d'oranges macérées.

Le petit lait : leben, boisson accompagnant les bradges ou le couscous dans le bled. C'est le résidu aigre du lait qui reste après la transformation de la crème en beurre dans une baratte. Le lait de poule....

Les épices... On retrouve l'anis, le cumin, la coriandre, le basilic, la ciboulette, le clou de girofle, le fel-fel (piment rouge), l'ail, l'oignon, le safran, la menthe verte, la noix de muscade, le ras-al-hanout (mélange de cumin, paprika, cannelle, grains de fenouil). Les sauces sont : la harissa, l'escabèche, l'aïoli, la béchamel, la dersa sauce piquante), la sauce tomate. La semoule de blé est aussi une base de l'alimentation : fine, moyenne ou grosse (Smid). L'Algérie de l'Antiquité à l'indépendance a toujours été un grenier à blé. La marque la plus célèbre de cette même semoule avant 1962, était Ferrero Ricci, créée à Alger en 1907. Il existe aussi différentes sortes de pain : fougasse, kesra, pain arabe, pain juif (azyme), pain de semoule à la levure, petits pains aux dattes et aux noix. Le plat le plus frugal : une tranche de pain avec de l'huile d'olive et grattée avec de l'ail...

Le couscous... au mouton, à l'agneau, au poulet, aux boulettes de viande, au poisson, aux tripes de mouton (barboucha). Il est garni de différents légumes suivant l'origine géographique des familles : aubergines, cœurs d'artichauts (rorchas), cardes, carottes, chou, courgettes, petites fèves, navets et pois chiches (Hamous), piments rouges ou verts (fel-fel).

Les entrées : salade aux aubergines, salade d'œufs aux anchois, salade de poivrons (passés au four ou sur un kanoun ce qui les rend plus digestes car on les épluche) et de tomates, salade de pois chiches, salade orientale, salade juive, salade de fèves au cumin, oeufs mimosa. Les soupes : chorba, potaje, soupe à la semoule, soupe aux fèves, soupe de poissons, soupe à la tomate. La charcuterie : boutifarre, jambon cru, longanisse, merguez, saucisses, soubressade (chorizo), pieds de porc au persil. Les plats de résistance autres que le couscous : Les légumes sans viande : avec pâte à pain ou pâte feuilletée ou encore pâte brisée. Artichauts aux petits pois et fèves ou aux pommes de terre, aubergines frites, briks, calentita cardes, carottes au cumin, chou-fleur gratiné, coca (petits chaussons) ou coca familiale, courgettes frites, frita, fenouil au cumin, gratin de pommes de terre, migas, oignons frits, poivrons (passés sur le kanoun ou au four), pizza à pâte épaisse (fougasse) (pizz' pour les Constantinois), ratatouille, tchouktchouka (avec un oeuf au plat dessus).

Les beignets et omelettes : beignets (aux aubergines, à la cervelle, aux courgettes, à la morue, aux sardines). Omelettes à la soubressade, aux champignons, aux courgettes, aux pommes de terre ou aux tomates. Pâtes et semoule : cannellonis, macaronis, gratin de macaronis, migas, tagliatelles, pâtes constantinoises, poulinte (la semoule de blé a remplacé la semoule de maïs de la polenta), raviolis, semoule frite. Les poissons, mollusques et crustacés : anchois marinés, barbot farci, bonite, calamars farcis, caldero (comparable à la bouillabaisse), crevettes, dorade à l'oignon, maquereaux grillés ou en escabèche, moules en escabèche, morue, mulet grillé, oursins, poulpe à la pistarelle, ragoût de morue, riz aux crevettes, rouget en papillotes, sardines grillées ou en escabèche, sépia (seiche) à l'encre, thon à la tomate, turbot. Les escargots : à l'aïoli, au cumin, à la sauce piquante, (petits ou grands blancs). Les viandes : Les abats : tête de mouton au four (bousoulouf), brochette de cœur ou de foie d'agneau ou de mouton, cervelle de mouton au four, pieds de mouton aux haricots. Les viandes classiques seules, avec légumes ou en croûtes : aubergines farcies, barakis, blanquette de veau, boulettes à la viande, chou farci, civet de marcassin, courgettes farcies, couscous au mouton, daube, épaule d'agneau au four, gaspacho oranais, loubia, méchoui, quiche, ragoût de mouton, riz au mouton, tajines, tfina, tourtes. Les volailles : bastela, couscous au poulet, lapin aux trois poivrons, perdreaux aux raisins secs, poulet au citron, poulet à la coriandre, poulet aux olives noires ou vertes, poulet au paprika, riz au poulet, vol au vent. La paella : plat hybride, souvent unique, mélangeant riz au safran, poulet et crustacés

Les desserts Fruits frais : abricots, agrumes (citron vert ou jaune), clémentine (créée par hybridation par le frère Clément à Misserghin en 1892, entre un mandarinier et un bigaradier)

La société algéroise d'agriculture décida de le nommer "clémentine" en son honneur (appellation approuvée dès 1902 par la Société algéroise d'agriculture). La clémentine est un fruit vert (qui devient orange sous l'effet de la baisse de température en hiver), qui n'a pas de pépins contrairement à la mandarine.

Les premières descriptions du clémentinier sont dues au Docteur Louis Trabut (1853 - 1929) qui les publia en 1902 dans la Revue Horticole Française N°10 et en 1926 dans le Bulletin agricole de l'Algérie, Tunisie et Maroc. À noter que le Traité pratique d'agriculture pour le nord de l'Afrique, paru en 1929, ne parle pas de clémentine mais seulement de " mandarine sans pépin ".

La clémentine sera introduite en Corse avec succès par les pieds noirs. Quant à la production algérienne, jadis florissante, elle périclite peu à peu au profit de l'Espagne à partir des accords d'Evian en 1962.

... mandarine, orange, orange amère ou sanguine, pamplemousse, arbouse, figue, coing, figue de Barbarie, grenade, jujube, melons (cantaloup, jaunes ou verts), mûres, nèfle, pastèque, plaquemine (kaki), raisin. Clémentines

Fruits secs : abricots, amandes, cacahuètes, dattes (deglet nour de la région de Biskra, très réputée), figues, marrons, noix, pistache, pruneaux, raisins secs, tramousses.

Confiserie, gâteaux, glaces : baklava, beignets sucrés, boule de Moscou, bradges, bûche de Noël, cigare aux amandes, cornes de gazelles, confiture (orange, orange amère, coings, figue, nèfle, pastèque, raisin), couronnes à l'anis, couscous sucré aux raisins secs, crêpes, créponé, dattes fourrées à la pâte d'amande, délices d'Alger, doigts de la mariée, flan à l'orange, ftahir (beignet tunisien), galettes sucrées, gâteau napolitain, gelée d'arbouses, glace italienne, halva (aux amandes, à la vanille, à la pistache, ou au chocolat), makroud au miel, mandarines confites, montecaos, mouna (brioche pour Pâques à l'huile d'olive ou au beurre et à la fleur d'oranger, se mange aussi au petit déjeuner ; jusqu'à l'arrivée dans les foyers des premières cuisinières, la pâte était apportée au four du boulanger qui la cuisait), nougat turon, oreillettes, oublies, pain perdu, pâte de fruits, riz au lait à la pistache, rollicos, patates douces frites et sucrées, pruneaux ... Confiserie, gâteaux, glaces : baklava, beignets sucrés, boule de Moscou, bradges, bûche de Noël, cigare aux amandes, cornes de gazelles, confiture (orange, orange amère, coings, figue, nèfle, pastèque, raisin), couronnes à l'anis, couscous sucré aux raisins secs, crêpes, créponé, dattes fourrées à la pâte d'amande, délices d'Alger, doigts de la mariée, flan à l'orange, ftahir (beignet tunisien), galettes sucrées, gâteau napolitain, gelée d'arbouses, glace italienne, halva (aux amandes, à la vanille, à la pistache, ou au chocolat), makroud au miel, mandarines confites, montecaos, mouna (brioche pour Pâques à l'huile d'olive ou au beurre et à la fleur d'oranger, se mange aussi au petit déjeuner ; jusqu'à l'arrivée dans les foyers des premières cuisinières, la pâte était apportée au four du boulanger qui la cuisait), nougat turon, oreillettes, oublies, pain perdu, pâte de fruits, riz au lait à la pistache, rollicos, patates douces frites et sucrées, pruneaux ...

Bons souvenirs... bon appétit.. et pour compléter cette petite révision avant les repas de tin d'année, souvenez-vous des chants de Noël, des artistes, que nous écoutions là-bas, en 62 : Armand Mestral, John Williams, Jhonny Mathis, Francis Linel, Elvis Presley, les Petits Chanteurs à la Croix de Bois, François Mallory, Paul Anka, André Claveau, Lucienne Delisle, Mathé Altéry, Tino Rossi.

Et à Noël du moment où petit et grands ouvriront leurs paquets, peut-être, sûrement, un petit coup de blouse va vous tomber dessus et vous voilà reparti là-bas. François Valéry, chanteur de chez nous, prendra sûrement dans votre tête, !a place de Tino Rossi et de son Petit Papa Noël avec ses paroles: " Noël à Oran me acuerdéré de ti toda mi vida, Noël à Oran, cuando mi Madré cantaba para no llorar."

G.A.

|

|

JOYEUX NOEL

Envoyé par M. Georges Barbara

|

-" " Mamamille, Ouille M'an ! Agads moi çà Mémé, fais un peu entention, la madone de toi, pourquoi te viens de me marcher t'sur mon pied ! Mais où c'est que t'ya appris à danser toi ? On dirait un camion de chez Kaouki ! Et tout à l'heure combien j'avais raison, quand j' voulais pas me faire ce Bolero avec toi, mieux si je m'étais cassé une jambe. Et toi bouche en cœur pour faire le Dandalon te me disais que tu dansais mieux que Fred La Stère ! Pour un Fred La stère comme toi j'en chie un tous les jours !

-" " Mamamille, Ouille M'an ! Agads moi çà Mémé, fais un peu entention, la madone de toi, pourquoi te viens de me marcher t'sur mon pied ! Mais où c'est que t'ya appris à danser toi ? On dirait un camion de chez Kaouki ! Et tout à l'heure combien j'avais raison, quand j' voulais pas me faire ce Bolero avec toi, mieux si je m'étais cassé une jambe. Et toi bouche en cœur pour faire le Dandalon te me disais que tu dansais mieux que Fred La Stère ! Pour un Fred La stère comme toi j'en chie un tous les jours !

- " Arogards un peu là ô Fifine, si ya pas trop des boules t'sur le coté de l'arbre ?

- " Arogards ici ! Arogards là ! Tu te crois pas que je serai mieux dans la cuisine entrain de mettre les pâtes pour la macarronade que ça fait un moment que l'eau elle bout dans le faitout ? A la place que tu me fais jouer à l'électricien de l'EGA depuis une heure mai'nan ? Alors fais vite,,,, Ouais c'est bon comme ça ! Et pis d'abord main'nan pisque te me parles des boules, te connais la différence qu'y a entre les boules que t'ya où je pense et celles qu'elles sont dessur ton arbre de noel à la six quatre deux…. qu'on se croirait que c'est le mandarinier qu'ya dans le jardin d'Anunciate ?

- " Et ben non à sa'oir ? Mais comme j'te connais, te vas surement m'en sortir une de derriere la fabrique des carrelages de la cité Aux Z'as où t'ya été élevée.

- " Et ben meeeeussieur Freddy, toi qu'y sais tout et qu'y sais rien du tout, y'a pas de différence, parcequ'a debon les deux a servent que pour la décoration !….Et Dinezek…. A l'est pas bonne celle la…. Non ?

- " Ca y'esssss t'la placé ton Iskimo glacé à l'entrac du ciléma ? T'yes contente main'nan ? Rogards un peu de m'aider ça ira mieux, va.

- " Bon ô Tanoude d'en bas la grounouillere, te crois pas que j'vais me rester coincée pendant deux heures comme ça, juste pour assoupir ton caprice de vieux, quand jamais t'ya cru à Papa Noël toi ? Moi ça qu'je sais c'est que ma colonne vertébrale a va pas tenir longtemps !

- " Te ferais pas un p'tit sacrifice pour tes p'tits enfants qu'y vont venir madone, c'est pour eux qu'on fait ça, O Fifine !

- " e sais y faut qu'j'te dise Freddy, je me suis mangé le sang, quand je pense que toi te regardes à vingt francs quand je dois aller à chez Robert au salon de coiffure pour me faire l'indéfrisable, et que toi t'ya été acheter ce madonne de vieil escabot d'occasion chez Morali, le marchand de meubles d'la rue Bugeaud ! Laisse tomber qu'il est plein de vers mais ça qu'je sais, c'est que ce strounze y va pas attendre qu'il arrive le Bone St Charles pour se casser la gueule te vas 'oir ! Comme te l'as rentré à la maison et ben j'ai tout'suite vu qu'il était a moitié Tsope ce catafalque !

- " e veux que j'te dise Fifine, toi que tu me cherche depuis un moment ? Y'a longtemps que j't'ai analysée. Et ben tu vas a'oir la franche vérité entre 4 z'yeux ...T'y'es une grand jalouse pourquoi te 'ois que c'est moi que je suis le roi de la Ménadia pour te faire les z'arbres de noel !

- " Alors là entention les 'oitures, le mec quand y te roule ses micaniques, enlévez-vous du milleux. Et ouais si c'est pas pour les petits enfants te peux croire que ton arbre j'en ai rien à foutre ! Et l'année prochaine t'iras chercher ta boniche à la place d'armes dans ce quartier des chats noirs où t'ya passé ta jeunesse. Chikeur t'ya été et chikeur te resteras toute ta vie. Et métenan moi je vais te lacher la ceinture et arrive ça qu'il arrive …...!

- " Ouais t'ya raison c'est mieux que tu me laisses pour aller cancaner a'c ta copine Lucie, et pendant que je jette le sang moi, vous aurez le temps d'habiller tout le quartier. Aller va de là ...Va ! Et joyeux Noel.

Georges Barbara août 2022

|

|

| Ne pleure pas si tu m'aimes

Selon Saint-Augustin

|

Je suis seulement passé de l'autre côté.

Je suis moi. Tu es toi.

Ce que nous étions l'un pour l'autre, nous le sommes toujours.

Donne-moi le nom que tu m'as toujours donné.

Parle-moi comme tu l'as toujours fait.

N'emploie pas un ton différent.

Ne prends pas un air solennel ou triste.

Continue à rire de ce qui nous faisait rire ensemble.

Pris, souris, pense à moi, prie avec moi.

Que mon nom soit prononcé à la maison comme il l'a toujours été

sans emphase d'aucune sorte, sans trace d'ombre.

La vie signifie toujours ce qu'elle a toujours signifié.

Elle est ce qu'elle a toujours été : le fil n'est pas coupé.

Pourquoi serais-je hors de ta pensée ?

Simplement parce que je suis hors de ta vue ?

Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin...

Tu vois, tout est bien.

Ne pleure pas si tu m'aimes.

SI tu savais le don de Dieu et ce que c'est que le ciel.

Si tu pouvais d'ici entendre le chant des anges et me voir au milieu d'eux !

Si tu pouvais voir se dérouler sous tes yeux les horizons

et les champs éternels, les nouveaux sentiers où je marche !

Si un instant tu pouvais contempler comme moi la Beauté

devant laquelle toutes les beautés pâlissent !

Quoi ! Tu m'as vu, tu m'as aimé dans le pays des ombres

et tu ne pourrais ni me revoir,

ni m'aimer encore dans le pays des immuables réalités ?

Crois-moi, quand la mort viendra briser tes liens

comme elle a brisé ceux qui m'enchaînaient,

et quand un jour que Dieu connaît et qu'il a fixé

ton âme viendra dans le ciel où l'a précédée la mienne,

ce jour-là tu reverras celui qui t'aimait et qui t'aime encore,

tu retrouveras son coeur, tu en retrouveras les tendresses épurées.

Essuie tes larmes et ne pleure pas si tu m'aimes.

envoyé par Jean-Claude PUGLISI.

de La Calle de France

83400 - HYERES.

|

|

|

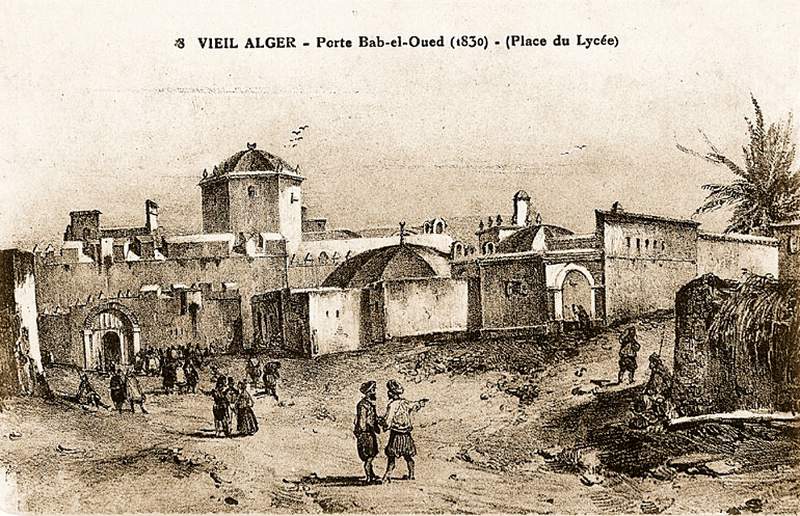

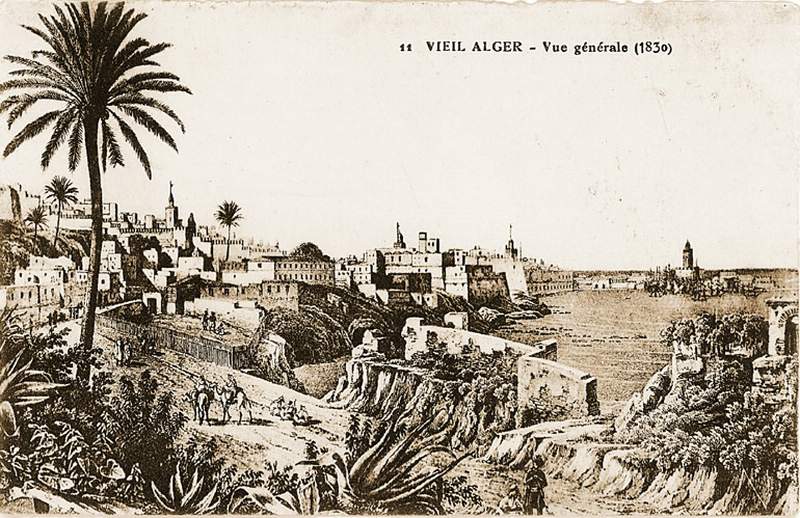

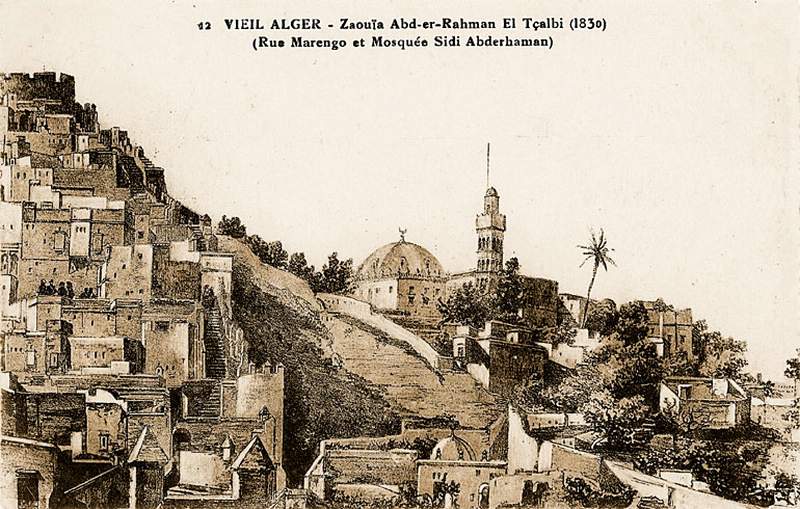

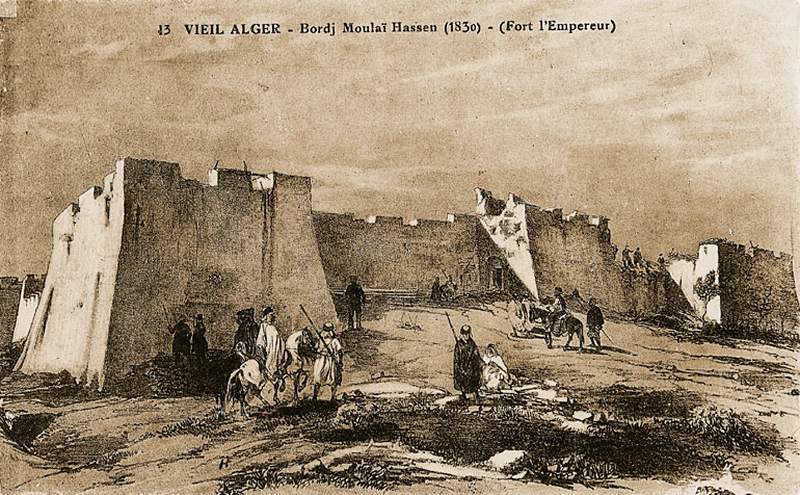

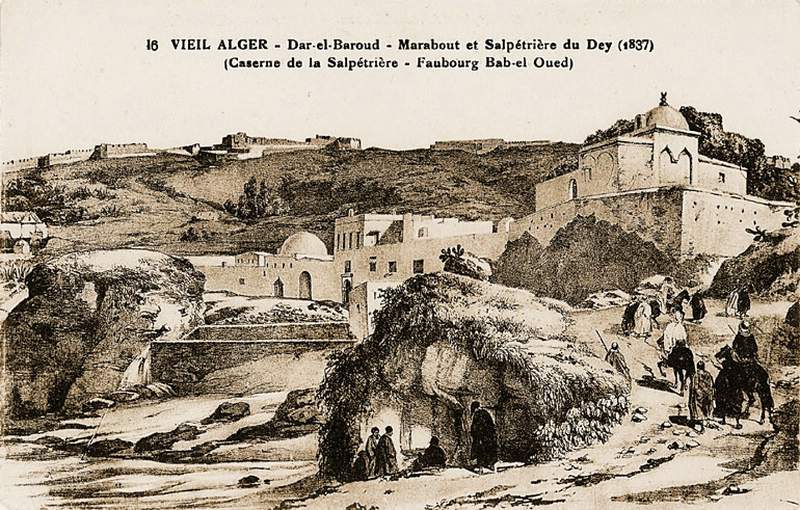

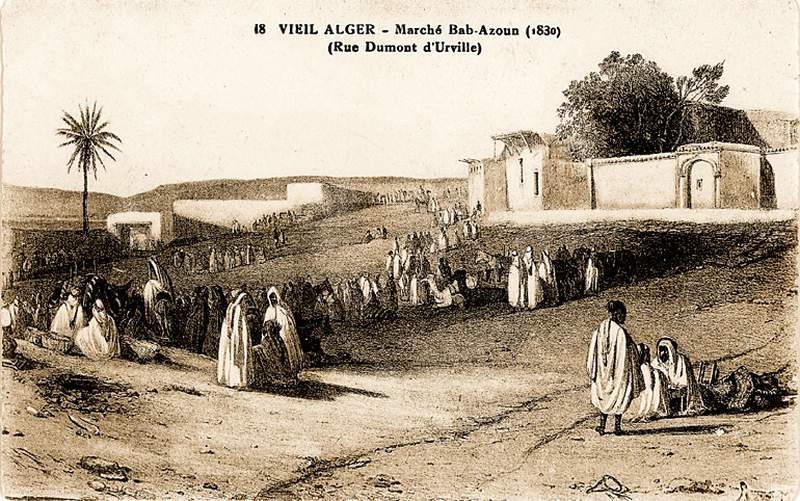

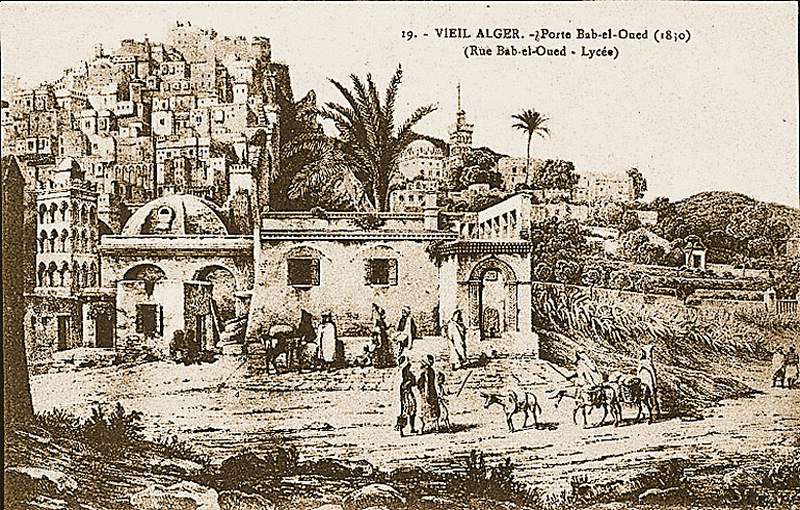

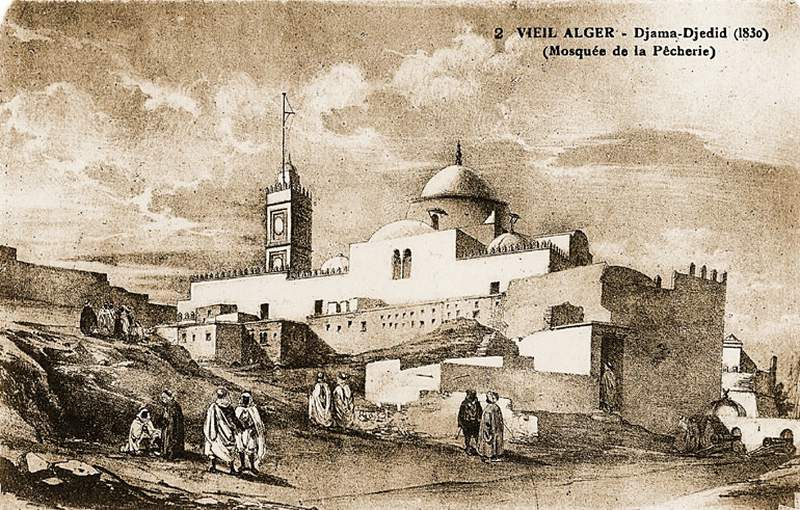

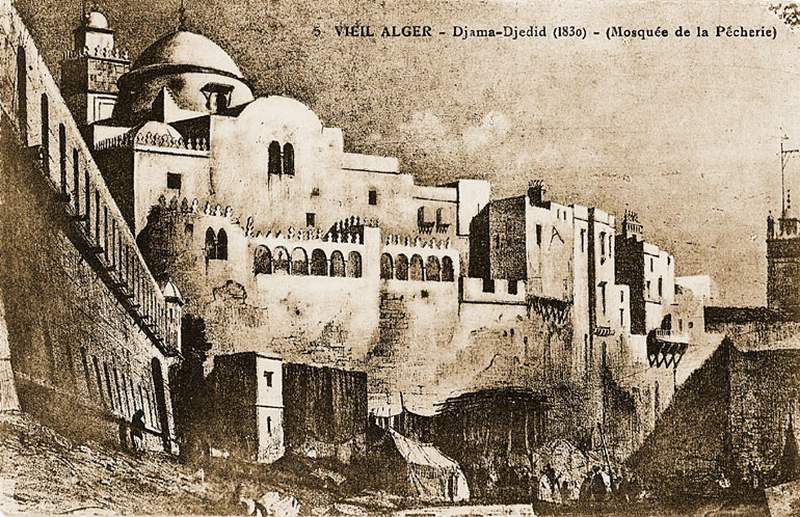

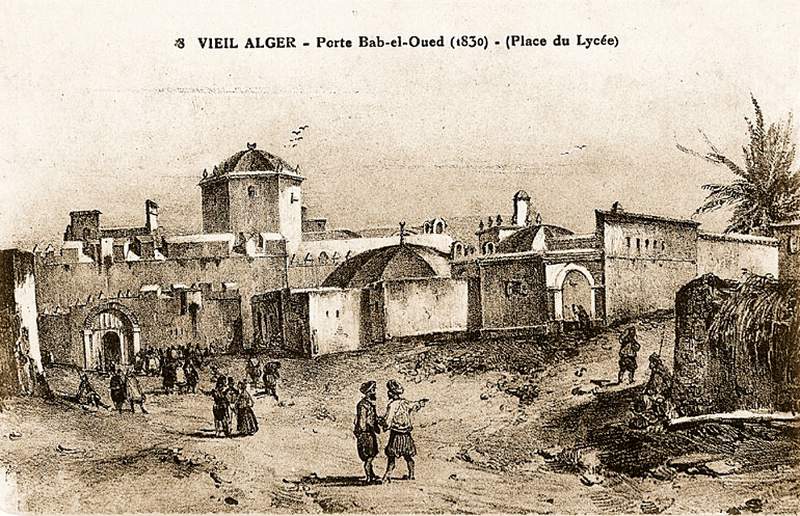

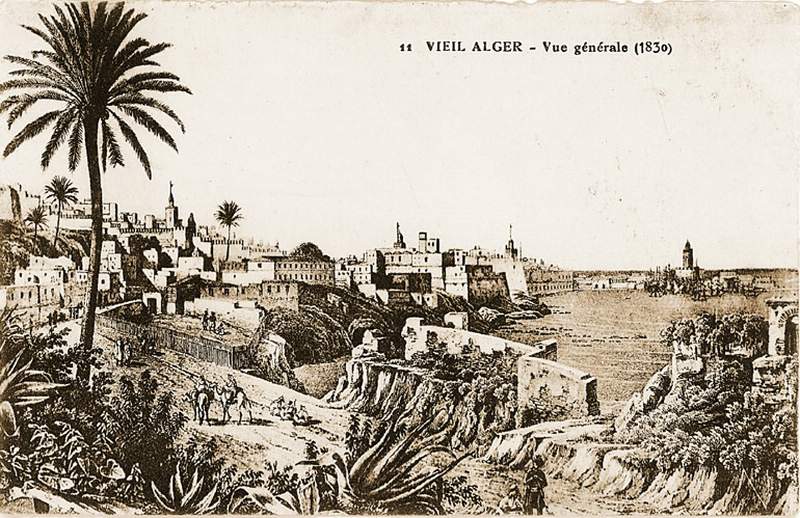

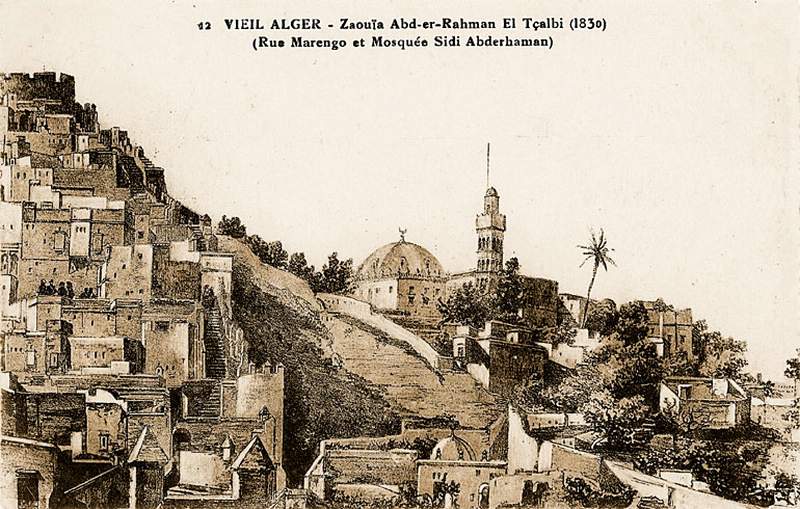

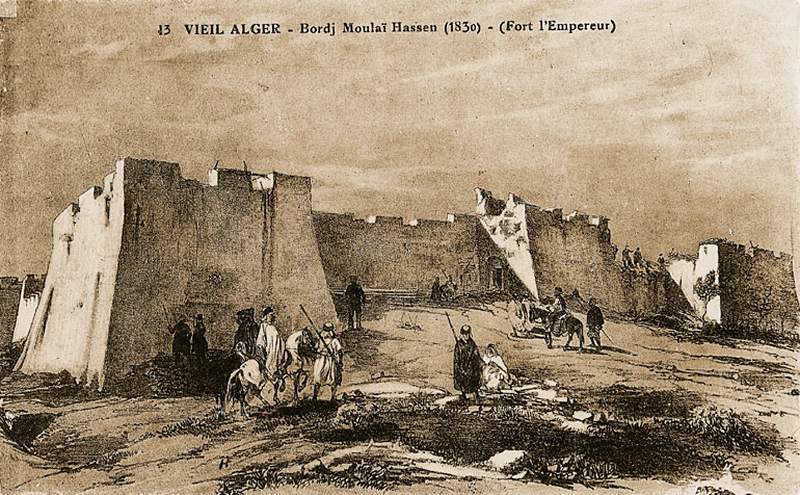

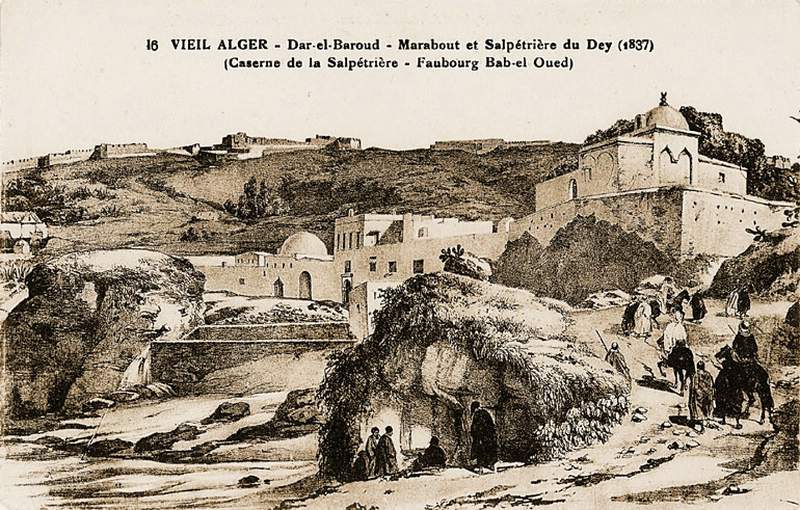

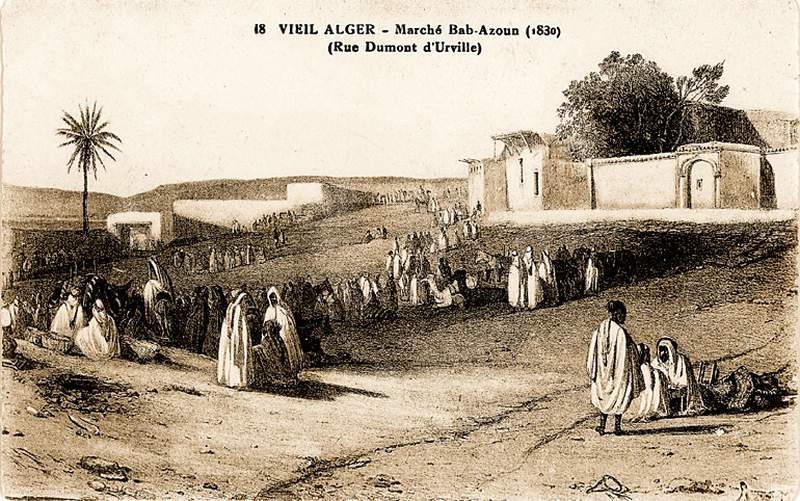

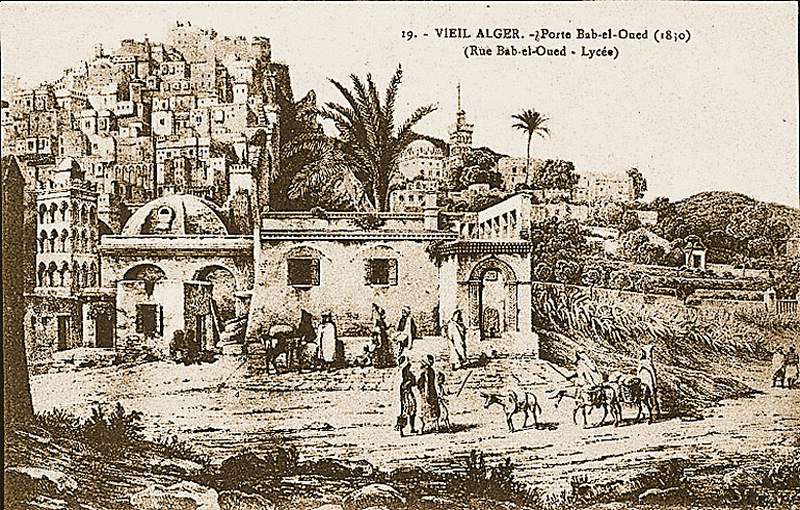

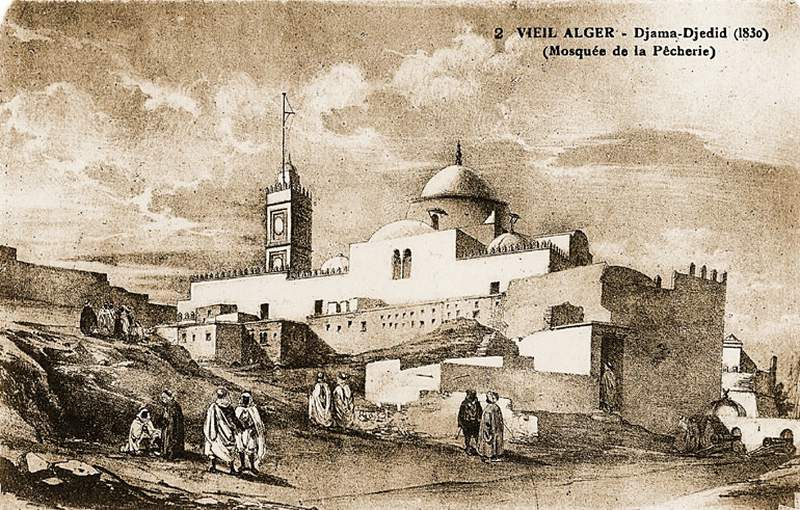

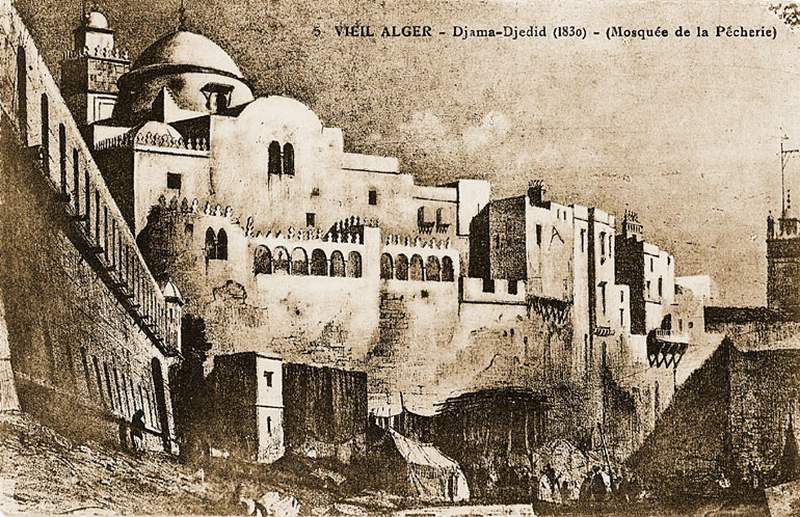

PHOTOS d'ALGER

Par M. Latkowski

|

REMPART DE LA CASBAH

MOSQUEE DE LA PÉCHERIE 1830

PLACE DU GOUVERNEMENT

VUE DE LA VILLE ET DE LA RADE XVIème SIECLE

DJAMA DJEDID 1830

PORTE BÂB AZOUM

|

|

|

MUTILE N° 154, 16 août 1920

|

LA VAGUE D'EGOÏSME

Après la vague de paresse et la vague de baisse, voici la vague d'égoïsme qui s'étale - et celle-là n'est pas une, blague. Elle sévit chaque jour davantage au point de soulever l'indignation des honnêtes gens, et vous savez quand les moutons deviennent enragés de quoi ils sont capables.

Beaucoup de Français revenus du front avec des idées nouvelles, semblent avoir oublié que les principales qualités de notre race sont la bienséance, le savoir-vivre et la politesse qui faisaient de nous, autrefois, le peuple le plus policé de la terre.

Où sont ces belles vertus qui nous plaçaient au premier rang dans l'esprit de l'étranger ? Nous craignons beaucoup qu'elles ne disparaissent, complètement, annihilés par l'affreux Egoïsme - car on ne peut plus le dissimuler - c'est lui, ce maudit vice qui domine aujourd'hui même les meilleurs naturels.

On parle fréquemment, depuis le retour à la vie soi-disant normale, d'une certaine vague de paresse qui aurait déferlé, sur notre pays. Il serait plus juste de dire qu'une vague d'égoïsme nous a quasi submergés.

Nous la voyons pénétrer journellement dans toutes les classes de la Société. Nous l'apercevons redressant insolemment la tête. - entre parents, amis, camarades, commerçants, colons - menaçant de nous engloutir tous. Les souffrances du temps de guerre, les restrictions, la vie chère, les difficultés journalières de l'existence, sont les causes principales qui engendrèrent ce fléau.

Que deviennent maintenant toutes ces belles devises que nous lisons sur la plupart des statuts de nos sociétés corporatives, et autres, de même but. Ces mêmes brodées sur les bannières que nous vîmes circuler les jours de grand événement. Même au 1er mai, s'étreignant, dans un geste de loyale fraternité. Enfin cette parole du Christ : " Aimez-vous les uns les autres " Tout cela, est du passé ; le présent, se résume dans la devise : " Moi " d'abord.

Les nouveaux riches surtout ; les ventres dorés - les Gros - aujourd'hui se cantonnent superbement, dans leur "Moi" ne veulent pas en sortir : - tiennent le haut du pavé - ainsi que la dragée haute aux pauvres gueux qui n'ont pu ou su réussir dans la chasse, aux écus. C'est chez ceux-là, d'abord, que l'égoïsme tient la....plus grande place. Leur cœur s'est endurci, racorni, devant les souffrances des autres.

L'égoïsme a également pénétré, sous uniforme moins féroce, c'est vrai, mais aussi profondément, dans les familles, les groupements, les usines et ateliers. On a moins de pitié, maintenant pour les malheureux. Une indifférence criminelle vous porte qu'à ne penser qu'à " SOI".

N'y aurait-il vraiment d'esprit de solidarité et de générosité que dans l'adversité ! Pauvreté serait-il synonyme de vertu et fortune "de guerre, de richesse, d'enfer !! "

Est-ce parce que la guerre nous en a fait voir de plus terribles ? N'importe. Où sont ces grands élans de pitié, provoqués par la guerre ? On n'en aperçoit plus, la guerre est finie… que chacun se débrouille. Et cela est tellement exact, que chaque pas nous fait découvrir des faits nouveaux qui nous déconcertent et nous révoltent.

Vous vous abreuvez, MM. les richards, dans les délices payés avec le sang de nos 1.500.000 morts, le jour n'est pas loin où vous regretterez voire odieux égoïsme, mais il sera trop tard.

Haut les cœurs, tout de suite, il est encore temps. Pénétrons-nous de l'idée qu'ayant été les maîtres de l'esprit, comme du génie dans le monde, nous tenons et nous voulons le rester. Travaillons, donnons-nous la main, sans aucune arrière-pensée.

Soutenons-nous et, aimons-nous les uns les autres et redevenons ce que nous devons être : des Français.

Rouïna. Le 31 juillet 1920.

BILLIET

|

|

SILHOUETES ORANAISES

ECHO D'ORANIE - N° 215

Textes et illustrations de Gilbert Espinal

|

|

Qui se souvient encore de ces personnages qui ont hanté les rues de notre ville du temps de notre jeunesse ? Nous les voyions passer sans trop y porter attention car ils étaient quotidiens et qu'il suffisait de se promener dans le centre de la cité ou dans le quartier qu'ils affectionnaient pour les retrouver égaux à eux-mêmes avec leur charge de pittoresque ou de dérision, seuls ou entourés d'une multitude de gamins qui ne se rassasiaient pas de leur originalité, qui les regardaient, comme moi gravement, parce qu'ils dissonaient dans l'univers ambiant ou qui les poursuivaient d'invectives et de quolibets et leur lançaient parfois des cailloux. Qui se souvient encore de ces personnages qui ont hanté les rues de notre ville du temps de notre jeunesse ? Nous les voyions passer sans trop y porter attention car ils étaient quotidiens et qu'il suffisait de se promener dans le centre de la cité ou dans le quartier qu'ils affectionnaient pour les retrouver égaux à eux-mêmes avec leur charge de pittoresque ou de dérision, seuls ou entourés d'une multitude de gamins qui ne se rassasiaient pas de leur originalité, qui les regardaient, comme moi gravement, parce qu'ils dissonaient dans l'univers ambiant ou qui les poursuivaient d'invectives et de quolibets et leur lançaient parfois des cailloux.

La Catchavera, fantôme fardé et pathétique qui s'est dissipé au début des années 30 et qui errait d'un quartier à l'autre revêtu de plusieurs épaisseurs de robes voyantes, en voile de préférence, qui avaient dû êtres belles et que le temps avait effiloché, juchée sur de hauts talons éculés et le chef couronné d'une immense capeline peuplée de fleurs,  d'oiseaux et de tulle. Elle s'enveloppait parfois d'un grand châle de soie bordé de cygne. On disait qu'il s'agissait d'une personne du monde, qui avait été frappée par le goût de l'extravagance et avait sombré dans une sorte de folie douce. En tous cas, l'expression "être vêtue comme la Catchavera" est passée dans le folklore oranais. d'oiseaux et de tulle. Elle s'enveloppait parfois d'un grand châle de soie bordé de cygne. On disait qu'il s'agissait d'une personne du monde, qui avait été frappée par le goût de l'extravagance et avait sombré dans une sorte de folie douce. En tous cas, l'expression "être vêtue comme la Catchavera" est passée dans le folklore oranais.

Différente en tous points de la Catchavera était Maria Trapos une femme vieille, mal soignée, habillée de haillons rapiécés et chaussée de charentaises avachies qui parcourait le Plateau Saint-Michel avec, au bras, un filet de toile cirée noire, éculé dans lequel elle recueillait tout ce qui pouvait contribuer à sa subsistance: quignons de pain, légumes abandonnés à la fin des marchés, vêtements et chiffons récupérés dans les poubelles. Les gosses surtout lorsque son passage coïncidait avec la sortie des écoles la suivaient en se moquant et s'approchaient d'elle jusqu'à la faire trébucher. Elle ne protestait pas et poursuivait son chemin, un peu égarée, un peu indécise, tout à fait innocente. Elle traversait le Boulevard Lescure, prenait la rue de Stora et se diluait après le Boulevard Fulton aux alentours du village nègre. "Ressembler à Maria Trapos" est aussi une expression oranaise.

Qui se souvient de la prunelle malicieuse de ce vieil harratin revêtu d'une gandoura sans couleur, un peu cuivrée par la crasse, la tête surmontée d'un fez à gland qui avait établi, je ne dirai pas ses quartiers car il devait venir d'ailleurs, mais son itinéraire place Villebois-Mareuil et Boulevard Charlemagne et qui se dandinait en s'accompagnant d'une sorte de mandole faite de peau de chèvre en chantant "Y a Madame Bono"; suivaient en une langue imprécise quelques vers qui évoquaient cette Madame Bono ; le second couplet était consacré à une Madame Pépé : l'air été le même et je pense que les paroles aussi. Il dansottait un moment en raclant sur sa derbouka et en tournant sur lui-même avant de tendre sa sébile de cuivre cabossée aux clients attablés à la terrasse du Café Riche ou du petit Guillaume Tell. Il précédait quelquefois un camelot qui agitait des éventails au manche de bois noir et à la pale de sparterie dont il vantait l'efficacité en évoquant le "vent du nord".

Et le marchand de piroulis, planté à la porte des écoles, coiffé d'une casquette de marinier, tenant d'une main un petit garçon de huit ou neuf ans et de l'autre une hallebarde qui soutenait un cône de carton sur lequel se fichait une forêt de piroulis multicolores, à la menthe, à l'anis, au citron, ou à la fraise. La friandise valait deux sous et le commerçant était toujours entouré d'une foule d'enfants braillards qui désignaient du doigt la sucette convoitée. Le jeune garçon, sérieux comme un pape à côté de son père encaissait et rendait la monnaie. Le marchand de piroulis a longtemps profilé sa silhouette digne à la porte du collège du Sacré Cœur, rue Saintes, mais je l'ai retrouvé bien plus tard, toujours aussi majestueux, seul ces fois-là, son garçon avait grandi et fait sa vie autrement et ailleurs. Et le marchand de piroulis, planté à la porte des écoles, coiffé d'une casquette de marinier, tenant d'une main un petit garçon de huit ou neuf ans et de l'autre une hallebarde qui soutenait un cône de carton sur lequel se fichait une forêt de piroulis multicolores, à la menthe, à l'anis, au citron, ou à la fraise. La friandise valait deux sous et le commerçant était toujours entouré d'une foule d'enfants braillards qui désignaient du doigt la sucette convoitée. Le jeune garçon, sérieux comme un pape à côté de son père encaissait et rendait la monnaie. Le marchand de piroulis a longtemps profilé sa silhouette digne à la porte du collège du Sacré Cœur, rue Saintes, mais je l'ai retrouvé bien plus tard, toujours aussi majestueux, seul ces fois-là, son garçon avait grandi et fait sa vie autrement et ailleurs.

Silhouette aussi, le marchand de tramoussos, de chuffas et de torraïcos qui siégeait sur un banc de pierre à l'entrée de la Promenade de Létang, encaqué dans un étalage de cornets qu'il délivrait consciencieusement, silencieusement comme du bonheur aux promeneurs moyennant une pièce de monnaie. Son négoce était discret, son image anonyme mais ils se rattachaient au soleil et à l'air du large.

Passait dans les rues d'Oran, avec comme port d'attache le Petit Vichy le vendeur de bonbons des Vosges, accompagné de son petit âne fanfreluché de rubans, de pompons et de grelots, baté de deux paniers remplis à raz-bord de ces friandises qui ressemblaient à des cailloux multicolores et translucides au goût profond de résine. Il manipulait dans une bouteille pleine d'eau un ludion, une petite poupée de celluloïd noir qu'il appelait Mademoiselle Tapioca. Les enfants accourraient à l'appel d'une flûte de pan pour assister aux acrobaties du baigneur dans son récipient et chacun était enthousiasmé de voir Mademoiselle Tapioca plonger puis remonter à la surface presque miraculeusement. Le commerçant devait faire ses affaires car, dans les dernières années, son bourricot était attelé à une petite carriole blanche et pimpante recouverte d'un toit festonné auquel étaient accrochées des grappes de sucres d'orge de tailles différentes pour satisfaire toutes les envies et toutes les bourses. Passait dans les rues d'Oran, avec comme port d'attache le Petit Vichy le vendeur de bonbons des Vosges, accompagné de son petit âne fanfreluché de rubans, de pompons et de grelots, baté de deux paniers remplis à raz-bord de ces friandises qui ressemblaient à des cailloux multicolores et translucides au goût profond de résine. Il manipulait dans une bouteille pleine d'eau un ludion, une petite poupée de celluloïd noir qu'il appelait Mademoiselle Tapioca. Les enfants accourraient à l'appel d'une flûte de pan pour assister aux acrobaties du baigneur dans son récipient et chacun était enthousiasmé de voir Mademoiselle Tapioca plonger puis remonter à la surface presque miraculeusement. Le commerçant devait faire ses affaires car, dans les dernières années, son bourricot était attelé à une petite carriole blanche et pimpante recouverte d'un toit festonné auquel étaient accrochées des grappes de sucres d'orge de tailles différentes pour satisfaire toutes les envies et toutes les bourses.

Les bonbons des Vosges étaient alors entassés non plus dans les paniers de l'âne mais dans des bocaux de toutes teintes calés précautionneusement sur l'étal.

Il ne faudrait pas que j'oublie, dans cette pittoresque nomenklatura, le marchand de calentica qui tenait un stand accolé au bâtiment du marché Karguentah juste en face de la Maison du Colon. L'établissement était tenu par un frère et une sœur d'un certain âge déjà que l'on disait indéfectiblement liés. Ils délivraient pour quelques centimes, enveloppées dans un rectangle de papier blanc ou dans un sandwich bourru, des portions de ce flan à la farine de pois-chiches onctueux, doré, moelleux à souhait, salé à gros grains et dont la recette s'est peut-être irrémédiablement perdue. Ces commerçants constituaient à eux deux, comme dirait l'affreux Hussein, la Mère de la Calentica car ils dépêchaient à partir de leur fabrique et de leur four qui devaient se situer dans les profondeurs de la rue de Tlemcen ou du Boulevard de Mascara, toute une série de revendeurs, chacun loti d'une petite charrette à bras, aux roues exiguës et bruyantes, qui se partageaient les quartiers et siégeaient aux carrefours. Une horde de gamins piaillards les assiégeaient et la grande tôle de métal noir qui servaient de moule à cette succulente galette marbrée était très rapidement vidée de son contenu. Toute la ville était donc irriguée de calentica par ces petits caricos brinquebalants qui finissaient par faire partie du mobilier urbain comme aujourd'hui mais avec moins de poésie les abris-bus de nos cités métropolitaines écartelées et inhumaines.

Qui a encore en mémoire Camembert, ce clochard sympathique et rigolard qui circulait entre Delmonte et le Plateau Saint-Michel , vêtu pauvrement mais assez proprement et portant un feutre cabossé dans le ruban duquel il glissait un géranium ou une fleur en papier, une plume quelquefois. Il n'était pas idiot et répondait avec malice aux questions qu'on lui posait et aux invectives qu'on lui adressait. Il allait, suivi d'un groupe de jeunes qui provoquait ses reparties. On se moquait de lui mais il savait se moquer des autres. Son oeil clair étincelait et chacun riait de ses boutades qui dénotaient chez lui un esprit vit et une certaine culture.

Pauvre Camembert, comme il n'avait pas sa langue dans sa poche, il prenait à partie les fauteurs de troubles du F.L.N. dans cette trouble période qui a précédé notre départ d'Algérie. Il partait dans de longues diatribes et des déclarations enflammées. Il fut assassiné, à ce qui a été raconté, en pleine rue par ceux que son attitude et ses propos défiaient. L'époque n'était pas tendre, cet innocent fut une innocente victime parmi tant d'autres.

Une ombre encore : cette volumineuse et volubile personne, vendeuse de billets de la Loterie Nationale qu'on appelait "La Bombe Atomique" au prétexte qu'elle passait sur les zones protubérantes et hétérogènes de son individu, pour les électriser et porter chance affirmait-elle les billets qu'elle cédait à sa clientèle. Elle avait un discours de corps de garde et, je dois dire, que les saillies de ses interlocuteurs se situaient souvent à la hauteur des énormités qu'elle proférait ; suivie d'une quarteron toujours renouvelé de ricaneurs qui s'efforçait de lui en faire dire de plus gros et plus grossier (dans ce domaine elle était illimitée), elle sévissait Boulevard Séguin et rue d'Arzew.

Images nettes et précises, confuses ou diffuses sur lesquelles mon oeil ne se portera plus jamais. Les évènements, les années ont passé. Si de ces cendres quelques-uns uns de mes lecteurs gardent encore un brandon ou même une étincelle, qu'ils m'en fassent part à l'adresse du journal de manière à ce que je puisse, peut-être à l'occasion d'un autre article, repréciser dans les mémoires, des souvenirs qui s'estompent dans les brumes du temps.

|

|

| Mon oncle " l'Amiral."

par Jean Claude PUGLISI, année 2000

|

L'évocation de ces souvenirs familiaux, n'a rien à laisser penser, à de quelconques moqueries de ma part, à l'endroit de mon oncle Antoine, qui fut aussi mon parrain. Bien au contraire, car, ce que je vais raconter dans ce récit, va me permettre de me remémorer chemin faisant, un sacré personnage bien particulier que j'ai beaucoup aimé et pour lequel, j'ai toujours des pensées remplies d'affection et le regret qu'aujourd'hui il ne soit plus de ce monde.

Tonton Antoine, c'était pour moi un personnage d'une gentillesse extraordinaire, avec lequel j'étais très lié de cœur et d'esprit toutes les fois où, nous avions l'occasion de nous retrouver ensemble. Il était grand de taille, mince de corpulence, blond avec de beaux yeux bleus. Avec lui, je pouvais parler de tout et de rien, sans qu'il ne daigne un seul instant faire semblant de m'écouter ou, de me répondre n'importe quoi. Il était d'une grande honnêteté et restait très attaché à sa famille, en particulier, à ses enfants, qui comptaient un garçon, suivies de trois filles en bas âges qu'il adorait.

Mon tonton avait également une passion, c'était la mer, car, il est vrai que ses ancêtres venaient de la lointaines île de Ischia et qu'ils étaient tous des gens rompus au métier de la mer. Il avait hérité des anciens de cet amour de la pêche et des bateaux, dont il occupait tous ces loisirs des fins de WE. Durant la guerre 40/45 il avait été mobilisé dans la marine et il devait alors se retrouver sur un des fleuron de la marine Française : "le Richelieu" où, il fut affecté au poste de canonnier. Ce grand cuirassier qui comptait 2000 hommes d'équipage, devait lui permettre d'aller jusqu'aux Indes et de bombarder le Japon. Ayant fait partie de l'équipage de ce fameux croiseur, dont il me comptait très souvent ses souvenirs, c'est avec beaucoup d'affection et pour ne jamais l'oublier, que je le nommais un jour " l'Amiral ".

A la libération il revint à Bône et repris ses fonctions de menuisier au Chemin de Fer Algérien où, il devait passer une grande partie de sa vie, jusqu'à l'heure de l'indépendance de l'Algérie. Rapatrié en France, il exerça son métier dans les ateliers de la SNCF à Oullins ( Lyon ) durant plusieurs années, mais, lorsque sonna pour lui l'heure de la retraite, il décida de se fixer à Toulon, afin de pouvoir profiter de la mer et de son petit bateau, qu'il avait construit de ses propres mains. Puis, plusieurs années sont passées, sans qu'aucun nuages ne viennent troubler son existence, mais, hélas, il devait décéder à l'âge de 78 ans des suites d'une intervention chirurgicale.

Maintenant qu'il est parti je me décide à raconter, quelques-unes des anecdotes que j'ai pu vivre avec lui, lorsque nous étions encore à Bône et que je n'avais alors que 17 ou 18 ans. La première que je considère comme la meilleure, remonte bien loin dans le temps et concerne une course de bateau à voile, qui était organisée chaque année à la belle saison, par la direction du Sport Nautique de Bône où, mon oncle avait la garde d'un pointu qui appartenait à ses cousins Maïsto. C'est très régulièrement qu'il sortait avec " l'Andréa ", pour aller à la pêche dans le golfe de Bône, mais, mon oncle, rêvait depuis toujours de gagner cette course et tous les ans il ne manquait pas une seule fois d'y participer.

Nous étions en été et cette année là au Sport Nautiques, chaque concurrent préparait fébrilement leur bateau en vue de la fameuse course à la voile, que chacun dans leur for intérieur désirait gagner et qui ce jour-là attirait il faut le dire une foule de curieux. Le règlement était stricte et pour pouvoir participer à la course, il était obligatoire que chaque équipage soit pourvu de deux hommes. Mon oncle qui ordinairement était toujours seul sur son pointu, se vit dans l'obligation de trouver un co-équipier ce qui n'était pas du tout facile. Enfin il dénicha, je ne sais comment, un jeune-homme qui faisait le métier de facteur à la poste de la cité, mais, qui n'avait pratiquement aucune expérience de la mer et des bateaux. Arriva le moment où, mon oncle récupéra les voiles, qui étaient rangées depuis toujours dans le petit local qui lui était attribué. Ces voiles ne lui avaient jamais servies, puisque, son pointu, avait un excellent moteur qui lui permettait de naviguer en toute sécurité. Cependant, ce jour-là, en dépliant les voiles mon oncle se rendit compte, qu'elles étaient trop grandes pour le bateau et que manifestement elle faisaient partie de l'équipement d'un autre navire. Alors qu'il se désolait, à l'idée de renoncer à cette course, qu'il espérait gagner depuis des années, le petit facteur devait lui dire avec beaucoup d'assurance, qu'il n'était pas interdit de mettre des voiles plus grandes et que bien au contraire, elles devraient permettre au bateau d'aller plus vite et par cela même de gagner la course. Mon oncle qui n'avait à aucun moment pensé à cela trouva l'idée géniale et avec l'aide de son co-équipier il se mit installer les voiles, en se disant qu'effectivement avec des voiles plus grandes, le bateaux ne pourrait que filer davantage sur la mer.

Arriva le jour de la course et mon oncle à la barre, attendit impatiemment le signal du départ pour faire déplier ses immense voiles. Au milieu de toute une flottille de pointus avec un vent très favorable, " l'Andréa " pris de la vitesse et le port fut vite traversé. Mais dés la passe franchie alors que le vent soufflait fort, " l'Andréa " commença à prendre de la gîte sur l'un de ses côté et plus le bateau s'éloignait du port, plus l'instabilité devenait manifeste. Au bout d'un moment, il devait doucement se remplir d'eau et pencher dangereusement pour enfin se retourner, précipitant mon oncle et son matelot à la mer. Au bout d'un moment, hélas ! le petit navire coula, laissant son équipage barboter dans l'eau. Bien heureusement, le remorqueur " Hippone " qui se trouvait sur les lieux, devait repêcher rapidement les deux rescapés.

Dans les suites de cette affaires mon oncle et sa femme furent bien ennuyés, car, le bateau ne leur appartenant pas, comment faire pour tenter de le récupérer, alors qu'il gisait à plusieurs dizaines de mètres de fond. En compagnie d'un ami du Sport Nautique, qui mit son bateau à sa disposition et à l'aide d'un grappin il finit par accrocher quelque chose, en espérant que s'était son pointu. Il fut alors fait appel à un scaphandrier, qui voulu bien plonger pour remonter le bateau, mais, il demandait une somme rondelette pour faire ce travail, somme qui n'était pas dans les moyens de mon oncle. Il faut dire que le jour du naufrage, mon oncle n'avait pas été le seul puisque non loin de lui, un autre pointu s'était retourné pratiquement au même endroit. Avec l'autre infortuné naufragé mon oncle devait s'entretenir, afin de décider de partager les frais demandés par le scaphandrier, mais, ne sachant pas, ce que le grappin avait accroché et si l'autre bateau allait être localisé, ils devaient convenir de payer chacun la moitié de la somme. Finalement l'autre naufragé qui devait être plus argenté que mon oncle, lui proposa de payer la totalité de la somme, si le premier bateau remis à flot n'était pas le sien. C'est ainsi, que le scaphandrier plongea sur le lieu exact où, le grappin avait saisi quelque chose, qui ne pouvait être qu'un des deux pointus. Après une attente qui paru bien longue au deux rescapés, enfin devait apparaître sur l'eau la silhouette de l'Andréa couvert d'algues et un peu plus tard le deuxième navire fut repêché. Fidèle à sa promesse le propriétaire accepta de régler la totalité des dépenses revenant au scaphandrier.

Voilà comment devait se terminer cette aventure où, mon oncle avait cru, en la parole d'un garçon bien naïf au demeurant, mais, qui l'avait convaincu qu'avec une voile plus grande, le bateau irait bien plus vite et risquait fort de gagner la course. Tout cela devait se terminer par le chavirage du pointu dés la sortie du port et encore bien heureusement, que le remorqueur " l'Hippone " était à proximité pour les repêcher prestement, ce qui évita un drame de la mer en ce jour de course à la voile. Je ne pense pas qu'il se porta volontaire pour participer aux courses ultérieure, préférant de se rendre tranquillement à la pêche, mais par précaution au moteur et sans trop s'éloigner du port.

Autre anecdote qui m'amuse toujours autant, malgré que bien des années soit depuis lors passées :

Comme je l'ai dit précédemment, mon oncle ne vivait que par la mer et la pêche. Ainsi tous les WE, il ne manquait jamais de se rendre à Joinonville où, il avait son petit bateau : une plate de 3,500 mètres de long qu'il avait construit lui-même. Tous les vendredi soir après le souper, il veillait un long moment pour préparer consciencieusement son matériel de pêche, en rêvant déjà aux nombreux poissons qu'il attraperait. Le lendemain matin, il se levait très tôt et partait sur sa mobylette, alors que le jour commençait à peine à poindre. Arrivé presque à destination, il avait l'habitude de s'arrêter chez le marchand de beignet arabe, qui en plus servait des cafés noirs. Là, il passait un moment à déguster un bon beignet tout chaud et boire un petit noir bouillant avec délice. Puis, il partait, retrouver avec bonheur son petit bateau tiré sur la plage, qu'il devait sans tarder mettre à l'eau, en embarquant sa cartale remplie de lignes de toutes sortes. De là, c'est à la rame, qu'il devait s'éloigner pas très loin du rivage dans un endroit où, il était sensé trouver du poisson. D'ailleurs j'ai le souvenir qu'il scrutait toujours avec attention la côte et quand je lui demandais ce qu'il observait ainsi, il me répondait discrètement et sous le sceau du secret : les amers ! autrement dit, les points de repère sur la côte, des endroits poissonneux qu'il avait repéré.

De temps à autre, il devait m'inviter à me joindre à lui et c'était pour moi un véritable enchantement de le voir pêcher avec autant de passion. Mais un dimanche, il tira de sa cartale une ligne faite d'un crin assez gros bardé de deux énormes hameçons, en me disant qu'il avait monté cette ligne exprès pour moi, afin que je puisse également pêcher en sa compagnie. Je remarquais que sa ligne était bien différente de la mienne, avec un crin bien plus fin et de hameçons de taille modeste. Cependant, nous nous mimes à pêcher, lui à l'arrière de la plate et moi à l'avant. Le bateau était bien situé par rapport au rivage et manifestement les amers avaient été respectés et il ne nous restait plus qu'à attendre patiemment, que le poisson veuille bien toucher à nos appâts.

Soudain au bout de ma ligne, je sentis une touche que je ferais vigoureusement et je montais sur le pont un énorme poisson cochon. Mon oncle était très heureux de ma prise, mais, je le sentais un peu gêné car de son côté, les poissons ne daignaient pas un seul instant de toucher à sa ligne... Au bout d'un petit moment, j'eus une nouvelle touche et je remontais un second poisson cochon, alors que de son côté les appâts de mon oncle restaient en l'état. La chance me souriait ce jour-là, puisque, coup sur coup je n'arrêtais pas de monter des poissons cochon au bout de ma ligne. Combien en ai-je pris ? 7 ou 8, peut-être même plus. De son côté, mon oncle se désespérait de constater que sa ligne restait toujours muette et désertée par le poisson. Alors au bout d'un moment et après avoir réfléchi, il me dit d'un air très détaché : " Eh ! Jean-Claude, viens te mettre à l'arrière, car à l'avant tu fais du poids." Il se leva et me demanda de prendre sa place à l'arrière du bateau, alors qu'il devait gagner la place que j'occupais c'est à dire l'avant. Dans son esprit, il pensait pouvoir pêcher autant de poissons que je ne l'avais fait. Pensez-donc, 3 mètres nous séparait et le fait de changer de place ne lui a pas été plus favorable. Il ne pris que du menu fretin, mais, pour ma part, les poissons cochon me faussèrent compagnie en abandonnant définitivement ma ligne.

Ce jour-là, le tonton Antoine était un peu frustré, de voir son jeune neveu faire une si belle pêche, alors que lui qui avait la réputation d'être " un grand pêcheur ", n'avait pris que du menu fretin. Mais ce que j'ai pu retenir de cette anecdote, c'est le " eh ! Jean-Claude, vient te mettre à l'arrière, car à l'avant tu fais du poids "

Brave tonton Antoine, comment pourrais-je t'oublier.

Docteur Jean-Claude PUGLISI, Octobre 2022

de La Calle de France

Paroisse de Saint Cyprien de Carthage.

|

|

|

Les sœurs missionnaires

de Notre-Dame d'Afrique

Bibliothéque Gallica

|

Les Sœurs Blanches du Cardinal Lavigerie

Le T. R. P. Voillard, écrivant une préface pour la vie de la Révérende Mère Marie-Salomé, première supérieure générale des Sœurs Blanches, la termine par ces mots : "...Il y aura dans cette vie une nouvelle démonstration par les faits, que le signe le plus certain qu'une œuvre d'apostolat vient de Dieu, c'est la présence de la Croix de Jésus dans sa naissance et dans sa croissance".

En effet, les débuts de cette Congrégation furent profondément marqués de ce signe divin de fécondité, la Croix : ils furent non seulement humbles, mais particulièrement durs et la petite société, ploya parfois si fort sous le coup de l'épreuve qu'on put la croire sur le point de périr. C'est pourtant au sortir d'une de ces heures tragiques qu'elle prit son élan définitif pour ne plus cesser de croître.

L'essor d'une Congrégation

Monseigneur Lavigerie jeta dès 1869 les bases d'une Congrégation à laquelle il voulait confier les orphelines arabes ou kabyles arrachées par ses soins à la famine. Dans sa pensée, les Sœurs de ce nouvel institut, dénommé par lui : "Institut des Sœurs Agricoles et Hospitalières du Vénérable Géronimo", devaient donner une large part de leur activité aux durs travaux des champs, tant afin de pourvoir à leur subsistance et à celle de leurs orphelines, que d'initier ces dernières à un genre de vie qui devait être le leur dans l'avenir.

Par la suite, Monseigneur Lavigerie donna à la petite Congrégation une orientation plus nettement apostolique, et, dès 1876, elle adopta le titre de "Religieuses Missionnaires de N.-D. des missions d'Afrique", qui fit place en 1889 à celui de "Sœurs Missionnaires de N.-D. d'Afrique".

Les premières Sœurs professeurs de l'Institut prononcèrent leurs vœux en l'année 1871. Monseigneur Lavigerie ne devait pas tarder à les employer à l'éducation des enfants, au soin des malades, à toutes les œuvres charitables auprès des indigènes, sur divers points d'Algérie et de Kabylie.

Il ne cessa pas ensuite d'élargir le champ apostolique des Sœurs, voulant les faire coopérer aux travaux de ses missionnaires, jusque dans les lointaines contrées de l'Afrique équatoriale.

Ce désir vit sa première réalisation deux ans après la mort du fondateur, en 1894, lorsque six Sœurs s'embarquèrent à destination de la mission de l'Ounyanyembé. L'année suivante, une autre caravane prit la direction du Lac Tanganyika. Le mouvement donné ne s'arrêta plus et d'année en année, les caravanes se succédèrent, ouvrant des postes sur les deux rives du Tanganyika, puis à partir de 1899 dans l'Ouganda et l'une après l'autre dans toutes les régions déjà évangélisées par les Pères Missionnaires.

Dans l'intervalle, les Sœurs avaient abordé à d'autres rivages : la pensée et les plans d'avenir de Monseigneur Lavigerie avaient depuis longtemps ouvert au zèle apostolique de ses missionnaires, par delà le Sahara, jalonné de plusieurs postes, les territoires du Soudan français. Quelques années après les Pères, les Sœurs, dès 1897, y ouvrirent à leur tour deux postes. Si l'accroissement des œuvres fut moins rapide au Soudan qu'en Afrique équatoriale, il fut pourtant continu.

L'apostolat des Sœurs missionnaires de N.-D. d'Afrique s'exerce donc sur un champ immense, à la mesure du zèle et de la charité débordante de leur fondateur. Humbles auxiliaires des Pères Blancs, elles collaborent avec eux pour la même œuvre d'évangélisation. Dans 104 postes, 801 Sœurs se trouvent en contact avec des populations très diverses : Arabes ou Berbères de l'Afrique du Nord et du Sahara, tribus innombrables et variées des Noirs de l'A.-O.-F. ou de l'Afrique équatoriale.

Leurs œuvres, toujours à base d'esprit apostolique, se présentent soit comme œuvres sanitaires : dispensaires, hôpitaux et hospices, soins des malades à domicile, assistance maternelle ; soit comme œuvres d'éducation : asiles, orphelinats, ouvroirs, écoles primaires ou supérieures, cours d'apprentissage professionnel ou ménager. Il faut donner une mention particulière aux postulats et noviciats pour la formation des religieuses indigènes en pays noirs.

Ces différentes œuvres se retrouvent plus ou moins, sous toutes les latitudes où se déploie l'activité des Sœurs Blanches ; mais l'adaptation au milieu en différencie la physionomie suivant les pays ; du reste elles naissent et se développent au fur et à mesure des possibilités et des besoins ; dans tel centre, les Sœurs se dévouent surtout au soin des malades, ailleurs l'ouvroir est l'œuvre principale ; ici se juxtaposent ouvroir et école, là, dispensaire et école ménagère.

Il serait intéressant de trouver un certain ensemble de ces différents modes d'apostolat : au diocèse de Constantine, Biskra nous en fournit une excellente occasion.

L'Hôpital Lavigerie

Les Sœurs missionnaires desservent l'hôpital de Biskra depuis le mois de décembre 1895. Cette station leur est chère car elles y retrouvent le souvenir de leur vénéré fondateur. Le Cardinal Lavigerie aimait Biskra : sans doute à cause de la fraîcheur et du charme de son oasis, à laquelle il venait demander parfois un peu de calme et de repos ; mais surtout à cause de la situation de cette "sentinelle avancée du désert".

Ne serait-ce pas à Biskra que, son regard plongeant, par delà l'immensité du Sahara, jusqu'au cœur des pays noirs, il aurait mûri ses vastes desseins de conquête spirituelle ?

Le monument de Falguière est là pour rappeler que si le Cardinal Lavigerie avait voulu prendre possession de cette terre, elle n'était qu'un point de départ pour aller plus avant planter la croix du Christ. A Biskra, il avait établi ses "Frères armés du Sahara".

Par la suite, les constructions destinées à cette œuvre se trouvèrent libres et l'" Hôpital Lavigerie " y fut créé. Depuis plus de quarante ans, les Sœurs Blanches y accueillent toutes les misères physiques, et elles sont nombreuses chez les 200.000 indigènes de la commune de Biskra.

Les malades hospitalisés atteignent parfois le chiffre de 150, mais l'on peut enregistrer une moyenne d'environ 120 présences.

Différents services, qui vont progressant, se partagent le soin des hospitalisés ; aux services plus généraux, s'en rattachent un de chirurgie et un de radiographie.

Les malades dont l'état ne nécessite pas un traitement prolongé reçoivent des soins au dispensaire ; celui-ci comprend à son tour plusieurs services ; deux d'entre eux présentent un particulier intérêt :

D'abord, l'assistance aux mères et nourrissons, qui ne vise pas seulement une distribution quotidienne de lait, mais une aide bien comprise aux mères de famille.

La surveillance du Docteur et des réunions, périodiques permettent de suivre les enfants et de donner des conseils utiles aux mères.

Un dispensaire ophtalmologique, ouvert depuis un an, était bien nécessaire à Biskra où les maux des yeux sont nombreux, le trachome en particulier la moitié des nourrissons régulièrement visités en sont atteints ; aussi, les malades affluent au dispensaire, heureux de trouver un soulagement efficace à leurs maux.

A Biskra, les Sœurs Blanches forment au soin des malades quelques jeunes filles indigènes : aides précieuses déjà, elles pourront devenir de bonnes infirmières ; les femmes arabes témoignent leur satisfaction d'être soignées par ces enfants de leur race, elles leur parlent volontiers, sûres d'être comprises.

Il faut ajouter que les Sœurs visitent régulièrement plusieurs villages environnants : partout on les accueille avec plaisir, on reçoit volontiers leurs conseils ; et cela les anime à continuer leur tâche parfois ingrate : car, si les Sœurs missionnaires désirent soulager les misères physiques, leur ambition est de gagner les cœurs par leur charité désintéressée et de mettre leur influence au service du relèvement moral des indigènes qui les entourent.

L'ouvroir indigène

Une autre œuvre avait depuis 1909 grandi et prospéré à l'ombre de l'" Hôpital Lavigerie" : un ouvroir de fillettes indigènes ; son accroissement a nécessité en 1924 la création d'un nouveau poste de Sœurs. L'ouvroir groupe environ 130 enfants arabes, berbères et négresses ; toutes fraternisent dans le même amour du travail, s'asseyant avec plaisir devant les grands métiers à tisser ou s'élaborent les arabesques des tapis haute-laine.

Par groupes, les fillettes interrompent le tissage pour une leçon de couture où elles apprennent à entretenir leurs vêtements. Un moment est aussi réservé à la leçon de morale ; celle-ci n'est pas la moins appréciée et la maîtresse en constate avec joie les résultats : le vol est pour ainsi dire inconnu à l'ouvroir, on ne s'y querelle pas, et l'on fait des efforts pour ne plus mentir. Les parents sont les heureux témoins de la transformation de leurs enfants ; ils apprécient sans doute l'aide pécuniaire qu'est le petit salaire de leurs filles, mais ils savent estimer le profit moral qu'elles retirent de l'ouvroir.

Depuis l'âge de trois ou quatre ans, les enfants viennent à l'ouvroir jusqu'à 16 ou même 18 ans ; de plus, chaque jeudi est réservé aux anciennes élèves qui viennent se perfectionner en couture ; les jeunes femmes elles-mêmes assistent à ces réunions hebdomadaires où les Sœurs peuvent exercer sur elles une heureuse influence.

A leur tour, les Sœurs se rendent souvent dans les foyers de leurs élèves et de leurs anciennes élèves et constatent avec joie que les bonnes habitudes prises à l'ouvroir se conservent à la maison et influent même sur l'entourage des jeunes filles.

L'Ecole

Depuis 1933, une école primaire est adjointe à l'ouvroir : quatre-vingts fillettes indigènes en suivent régulièrement les cours. Cette œuvre s'est développée facilement : les indigènes apprécient de plus en plus le bienfait de l'instruction, même pour leurs filles, surtout lorsqu'on y joint une solide éducation morale et la formation aux travaux domestiques. Les femmes qui n'en voient pas le profit immédiat sont parfois tentées de garder leurs fillettes à la maison, mais presque toujours le père intervient, faisant valoir ses droits à donner une instruction à sa fille. Quant aux enfants, elles aiment l'école, leurs maîtresses et leurs compagnes, et s'unissent à l'occasion pour les mêmes jeux à leurs sœurs de l'ouvroir.

A cinq ans, elles sont assises sur les bancs de l'école, s'appliquant sérieusement à la lecture, à l'écriture, à l'étude du français. En général, une année leur suffit pour s'initier aux difficultés de la lecture et les retardataires sont peu nombreuses. D'une intelligence éveillée, ces petites Arabes arrivent facilement à parler le français et à l'écrire. Si l'arithmétique les rebute davantage, les résultats répondent pourtant à leurs efforts. Ici aussi une large place est réservée aux cours de morale.

Le meilleur esprit règne dans les classes et l'on est étonné des bons sentiments que manifestent parfois les réflexions de ces petites indigènes ; on sent leur reconnaissance prête à se traduire en dévouement. A la question posée à l'une d'elles : "Pourquoi veux-tu continuer tes études ?" "Pour aider la Sœur", répondit-elle aussitôt. Des monitrices indigènes seraient en effet pour la Sœur Blanche une aide précieuse.

A l'école comme à l'ouvroir, l'éducation ouvre les cœurs, élève les âmes. Il y a là pour les Sœurs Blanches motif de joie et de confiance.

ALGERIE CATHOLIQUE N° 3 de juillet 1936

|

|

PHOTOS de RANDON

Par M. A. Buffoni

|

LE CIMETIERE

Comme on peut le constater, ce cimetière est bien entretenu et propre. Pas de saccage ou destruction. C’est plutôt rassurant.

|

|

C'EST LA RENTRÉE…….

…A VACCARO AUSSI !.

Envoyé par M. Georges Barbara

|

- " Et Zotch, arogards moi ça, ce matin, O man... C'est Ninette qu'a l'est venue a'c sa sœur, me chercher pour aller à l'école que c'est ojord'hui qu'on rentre ! Et ben si je m'attendais que tu me fais une chose pareille, ma Fi ! T'yes trop genti tu sais !

- " Et Zotch, arogards moi ça, ce matin, O man... C'est Ninette qu'a l'est venue a'c sa sœur, me chercher pour aller à l'école que c'est ojord'hui qu'on rentre ! Et ben si je m'attendais que tu me fais une chose pareille, ma Fi ! T'yes trop genti tu sais !

- " Ah ouais, c'est vrai Rosette, on a fini les vacances et 'oila, dommage ! Mais c'est bien qu'a même cette année tu vas 'oir parce que nous allons rentrer à l'école Vaccaro chez les grandes. On va avoir tous les mêmes tabliers !

- " Mais pas Ninette ta sœur ? Ta sœur, elle va pas venir avec nous elle ? Elle est encore chez les petites. Elle va t'aller en face à lécole des cheres sœurs, oui... Mais attends avant qu'on s'en va rogards un peu que je t'ouvre ma bouche… tu 'ois rien ?

- " Fais 'oir ? Ah oui attends je 'ois, on te dirait, comme…. ouille.. tu sais ces notes du piano qu'elles sont mal raccordées, tout tordues…. Et ya des blanches et ya des noires !

- " Va de la vieille gougoutse, de bon matin, t'yes mal réveillée ou quoi ? Alors toi on peut dire que t ya pas les yeux en face des trous. A debon t'yes tcheugade ? Tu vois pas qu'y me manque une dent t'sur le devant. Ca crève les yeux, et toi te vas chercher le piano, les blanches les noires. Y vient faire quoi ton piano a'c ma bouche ? Aller va, va delà !

- " Te la prends pa mal ô Rosette, pour un oui et un non te fais vite le mauvais temps toi …. Ah oui c'est vrai ça que tu dis, main'nan je 'ois. Mais Dieu préserve, tu me dis pas que tu l'as envalée non ?

- " Ca s'envale pas les dents qu'es'ce tu racontes là o babalouke mais si a l'est plus là, ç'est qu'ça veut dire que main'nan moi je vais être une grande ! Oilà !

- " Ah ouais, 'a debon moi j'savais pas qu'y fallait s'enlever une dent pour etre une grande comme tu dis ? Et ben alors, ça c'est nouveau, moi je 'ois pas, splique moi bien !

- " Mais non ma mere a m' a dit que quand les dents y te tombent c'est qu'on commence à etre majeuse ! C'est ça qu'ça s'appelle la Pub Berté !

- " Mais comme j'te dis, t'ya de la chance toi qu 'elle est pas tombée en mangeant, sinon là pour du bon tu t'l' aurais envalée

- " Attends que je te splique, a debon je crois que les vacances elles a t'ont pas arrangée, ou alors c'est que t'ya la chcague que tu dois rentrer à la grande ecole ! Et ben tu sais, c'était l'autre jour quand on est rentrées d'la plage de Chapuis, j'ai vu qu'la dent elle me bougeait trop beaucoup, et j'l'ai dit à ma mère. . Alors elle tu sais pas ça quelle a fait ? Et ben elle a attaché la dent avec du fil à coudre DMC, qu'elle a pris dans sa boite de couture ,,,,,, et après elle a attaché l autre bout à la poignée du cabinet qu'elle était ouverte et elle m'a assis t'sur une chaise. Après elle m'a dit de fermer les yeux que j'allais avoir une madonne de surprise. Et tout d'un coup elle t'a fermé la porte de ce madone de cabinet…ET BANG. !!!!

..Alors j'sais pas pourquoi la dent a l'est partie avec le fil, et moi j'te dis pas comment que me suis sauvée dans la cuisine en criant tellement que j'avais mal, et que j'savais pas ça qu'y l'était arrivé ! A debon c'était la fin du monde ma Fi ! Ma mère laisse la qu'elle me courait darrière en rigolant, mais moi je m'suis jetée dans les bras de ma grand-mère qu'elle faisait le manger. Et tellement que je criais fort, que le chien de ma mémé y l'a sauté par la fenetre. Si t'yavais vu les deux combien elles m'ont embrassée ! Et ma mère qu'a faisait que me dire ; " t'yes une grande main'nant, t'yes une grande ma Fi !

Mais moi ma bouche elle était à bloc de sang. C'est sur que j'avais mal mais comme j'étais devenue une grande j'ai fait courage et j'ai pas pleuré beaucoup, surtout que ma grand mère qu'elle me serrait fort dans ses bras, a m'a dit que ce soir j'devais mettre ma dent en d'sous l'oreiller pour que dans la nuit la petite souris elle vient la chercher et à la place a me met un bonbon !

- " Et Zek... Et ben si c'est vrai ça qu'tu dis Rosette, et ben moi c'est pas un bonbon que je vais a'oir mais au moins une demi-livre, parce que si c'est comme ça ce soir quand ma mamie a va dormir je vais t'lui prendre son dentier qu'elle te met dans le bol a'c la carbonate, avant de se coucher et je le mets en t'sous mon oreiller, pour que quand la souris a va venir elle s'le trouve. Mais tu sais comme ya au moins plusque de dix dents t'sur le dentier de ma mamie, qu'est ce que je dis dix, plusque de vingt au moins, et ben quand la souris a va 'oir ça, elle va t'être obligée de mettre une valise des bonbons !

- " Atso Chounette je 'ois que toi te prends tout à la rigolade, aller y vaut mieux qu'on s'en va atroment on va t'être en rotard c'est sur ! Et pis va s'aoir cette année qui y vont nous coller comme maitresse ? Que madame Grauby qu'elle faisait la sixieme avant et qu'elle était trop gentie, a l'est partie à la rotraite !

- " Et ouais dommage !

- " Mais ça que ma sœur a m'a dit aussi c'est que main'nan on va te faire la gymastique dans la salle de la JSH derriere la cathédrale... Et que là on va t'être mélangées a'c les garçons te t'rends compte !

- " Et oui Ninette 'oila ça qu'c'est l'école des grandes….!

Georges Barbara, Août 2022

|

|

VISIONS DE SAINT-CLOUD

BONJOUR N° 3 du 20 octobre 1932, journal satyrique bônois.

|

|

" Variété diocanesque"

Maintenant que la saison elle est finie, je vas vous exposer sur ce Bonjour les impressions de la saison estivale à St-Cloud.

Comme à Deauville, Biarritz ou Juan-les-Pins, St-Cloud y te leur fait l'attaque.

Dans ces plages, ainsi qu'a Dinard y vont ceuss'là qui z'ont des " dinares " en pagaille. Ma ceuss qui z'en ont pas des tas y vont à St-Cloud pour se faire voir le maillot dernier modèle moulant le joli cucu.

St-Cloud, c'est la perle de l'Afrique du nord, l'endroit rêvé pour attraper, des coups de soleil aux cuisses. Bônois, vous devez z'en être fier de St-Cloud comme y faut. Sable blanc, fin, dessur lequel les "arrières-trains" y sont exposés aux rayons infra-rouges du soleil du midi.

La tombe de mes morts! je vous jure que c'est plus mieux voir cette exposition de " pastèques " multicolores ! que l'exposition coloniale de Paris.

Ba ! ba ! ba !. ça oui ! ya de quoi se rincer les lanternes diocane !

Vous voyez de ces morceaux" bien viandés qu'a de bon on te réveille tous les gantches de la création. Que le bon Dieu y protège le plus joli poulailler du monde, que c'est à Bône, le pays des plus belles " poules. "

Dans ce coin là, y en a qui sont cent fois mieux que Greta Garbo et Marlène Dietrich du cinéma qui te leur fait la réclame.

Poutana misère ! à St-Cloud, vous voyez de ces couffins à qui y manque rien que la parole.

C'est à midi le plus beau coup d'œil.

Elles s'la font à l'américaine, comme sur les plages de Floride, maillots collants qui cachent presque rien. On voit d'la bidoche à la Joséphine Baker.

Demoiselles et garçons on jouait à se faire des " mayonades " faire les " nejfss" et pincer les fesses ; y z'appellent ça, le sex-appeal…

Si les mères de l'ancien temps y verraient ça, sûr ! que, Diocane ! y tomberaient des attaques sur le sable.

Ceuss'là qui zont pas du pèze pour aller en prendre de l'air à Bugeaud ou même en France, y z'ont qu'à aller en été à St-Cloud s'allonger en d'sous un cabanon, ils seront satisfaits et y comprendront que si Bône c'est la République des mouches et le Royaume des moustiques, c'est en revanche le paradis des jolis tendrons.

VIDESSE.

|

|

Le discours de François Mitterrand

quelques jours après l’insurrection en Algérie

Par Antoine MARTINEZ

|

" François Mitterand, pourtant chantre de la décolonisation et de l’émancipation des peuple dans d’autres contextes, fut à la fin de l’année 1954 et au début de l’année 1955, l’un des plus zélés défenseurs de « l’Algérie française ».

Ancien ministre de la France d’Outre-Mer ( 12 juillet 1950 – 11 août 1951 ).

Ministre de l’Intérieur dans le gouvernement de Pierre Mendès France, François Mitterand agit sans état d’âme pour « rétablir l’ordre » par la force après avoir prononcé, dès le 12 novembre 1954, juste après le lancement de l’insurrection armée par le FLN, son célèbre « l’Algérie, c’est la France ! ».

Lors de son retour au pouvoir, au début de 1956, comme garde des Sceaux du cabinet Guy Mollet, François Mitterand, soutint une impitoyable répression et ferma les yeux sur les pires pratiques policières, notamment lors de la bataille d’Alger.

Discours du ministre de l’intérieur François Mitterrand :

« M. le président. La parole est à M. le ministre de l’Intérieur. M. François Mitterrand, ministre de l’Intérieur. » (12 novembre 1954, même séance)

« Mesdames, messieurs, je pense que l’Assemblée nationale, à la fin de ce débat, voudrait connaître le plus exactement possible le déroulement des faits dont nous parlons.

C’est ainsi que, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, des attaques à main armée, des attentats à la bombe, des sabotages de lignes et de voies de communication, des incendies enfin ont eu lieu sur l’ensemble du territoire algérien , de Constantine à Alger et d’Alger à Oran.

Dans le département de Constantine, vous le savez, se produisirent les événements les plus graves. Là, cinq personnes furent tuées : un officier, deux soldats qui remplissaient leur devoir, un caïd et un instituteur, dans les conditions qui furent rappelées à cette tribune et dont personne ne dira suffisamment le caractère symbolique.

De jeunes instituteurs sont venus accomplir – et c’était le premier jour – la tâche qu’ils avaient choisie. Et voilà qu’ils sont frappés. Sauront-ils pourquoi ? Sans doute non, les choses sont vite faites. Assassinés, ils ont quand même le temps d’apercevoir le frère musulman qui tente de les défendre et qui meurt le premier.

Je prétends qu’actuellement certains doivent cruellement méditer sur le déclenchement hâtif de l’émeute, qui les a précipités dans une aventure qui les conduira à leur perte. Voilà donc qu’un peu partout, d’un seul coup, se répand le bruit que l’Algérie est à feu et à sang.

De même que le Maroc et la Tunisie ont connus ce phénomène du terrorisme individuel dans les villes et dans les campagnes, faut-il que l’Algérie ferme la boucle de cette ceinture du monde en révolte depuis quinze ans contre les nations qui prétendaient les tenir en tutelle ?

Eh bien ! non, cela ne sera pas, parce qu’il se trouve que l’Algérie, c’est la France, parce qu’il se trouve que les départements de l’Algérie sont des départements de la République française.

Des Flandres jusqu’au Congo, s’il y a quelque différence dans l’application de nos lois, partout la loi s’impose et cette loi est la loi française ; c’est celle que vous votez parce qu’il n’y a qu’un seul Parlement et qu’une seule nation dans les territoires d’outre-mer comme dans les départements d’Algérie comme dans la métropole.

Telle est notre règle, non seulement parce que la Constitution nous l’impose, mais parce que cela est conforme à nos volontés.

Personne ici n’a le droit de dire que le Gouvernement de la République a pu hésiter un seul instant sur son devoir car l’action qu’il a menée correspond à l’essentiel même de sa politique.

M. le Président du Conseil l’a déclaré cet après-midi : comment pourrait-on expliquer, autrement qu’avec beaucoup de vilenie, le règlement des affaires françaises que nous avons été contraints de conclure en Asie si l’on n’admettait pas que nous avons agi alors conformément aux principes que nous avons les uns et les autres définis, écrits et proclamés, afin de préserver le domaine français, ce domaine qui s’étend fondamentalement – je viens de le dire – des Flandres au Congo ?

C’est là notre vérité, l’axe de notre politique. C’est pourquoi il n’est certes pas contradictoire qu’on traite, lorsque cela paraît nécessaire, à Genève, et qu’on se batte parce que cela est également nécessaire dans l’Aurès ou en tout lieu où on tentera d’abattre, de détruire, de s’attaquer à l’unité de la patrie.

Les mesures que nous avons prises ont été immédiates. On me permettra, je suppose, de ne pas les énumérer.

Mais, je ne vois vraiment aucun inconvénient à indiquer à l’Assemblée nationale, comme je l’ai fait à la commission de l’intérieur, qu’en l’espace de trois jours, seize compagnies républicaines de sécurité ont été transportées en Algérie, ce qui a porté à vingt le nombre total de ces compagnies sur le territoire algérien.

En trois jours tout a été mis en place. On a dit : Est-ce pour maintenir l’ordre ?

Non pas seulement. Mais pour affirmer la force française et marquer notre volonté. Il ne s’agissait pas seulement de réprimer, de passer à la contre-offensive de caractère militaire afin de reconquérir un territoire qui n’était point perdu ! Il s’agissait d’affirmer, à l’intention des populations qui pouvaient s’inquiéter, qu’à tout moment, à chaque instant, elles seraient défendues. »

Discours tiré de :

« Les grands débats parlementaires de 1875 à nos jours. », rassemblés et commentés par Michel Mopin – Notes et études documentaires – La Documentation française – Paris, 1988

https://nouvellesduglobe.wordpress.com/2015/12/18/

le-discours-de-francois-mitterrand-quelques-jours-apres-linsurrection-en-algerie/

Transmis par J.L.G

et qu'ils meurent tous… enfin !

Mis en ligne le 23 décembre 2015

sur le Site de l'EXODE -

|

|

Retour sur la genèse de la " Toussaint rouge " (1er novembre 1954)

Dr Jean-Claude Perez - Ecrit et diffusé en 2012

|

Il me tarde de vieillir d'un an. De doubler le cap maudit du 50ème anniversaire. Le cinquantenaire de la plus grande défaite historique subie par une nation européenne, notre Patrie la France, devant l'ennemi moderne ou plutôt actuel de l'Occident chrétien : " l'arabo-islamisme fondamentaliste conquérant " qu'il ne faut pas confondre avec la religion musulmane.

Un cinquantenaire qui remet à l'ordre du jour des interrogations auxquelles n'ont été apportées que des réponses insuffisantes, voire évasives ou dilatoires : " par quelles manœuvres sataniques la conjuration permanente contre l'Occident chrétien, est-elle parvenue à tuer la France en Algérie française ? "

Dans l'espoir d'apporter des éléments de réponse sérieux à cette question qui relève d'une stratégie anti-occidentale majeure, il faut revenir sur l'évènement théoriquement déclencheur de la guerre d'Algérie : la Toussaint Rouge, le 1er novembre 1954.

Un rappel me paraît absolument nécessaire cependant. Le 23 octobre 1954, naît le FLN.

Celui-ci se dote d'une armée, l'ALN, Armée de Libération Nationale. Elle entre en action le 1er novembre 1954.

Le FLN est né du CRUA, le Comité Révolutionnaire pour l'Unité d'Action, composé de 5 membres : Mohamed Boudiaf, Mourad Didouche, Larbi Ben M'hidi, Mostefa Ben Boulaïd, Rabah Bitat.