|

|

|

LA SEYBOUSE

La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE

Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général

l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD

se trouve dans la page: La Seybouse,

|

Écusson de Bône généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint

Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyright et ne doivent pas être utilisés

à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu

l'autorisation écrite du Webmaster de ce site.

Copyright©seybouse.info

Les derniers Numéros :

168, 169, 170,

171, 172, 173,

174, 175, 176,

177,

| |

|

EDITO

La Repentance qui nous fait honte !

Chers Amis,

Dans un mois, l'année 2017 sera terminée, nous dirons OUF, un an de plus, mais que nous réservera 2018 ? Je pense qu'il faut s'attendre à tout et préparons-nous au pire.

2017 aura vu l'élection d'un président jeune mais immature ; jeune et fier mais tyrannique ; jeune et riche mais incompétent pour le finances du pays et comprendre le peuple français ; jeune et diplômé mais inintelligent au point d'être manipulé par la haute finance mondiale auquel il est inféodé ; jeune et arrogant mais nul face au respect de l'histoire de son pays et au respect du à ses ancêtres ; jeune et se croyant au-dessus de tout mais qui fait honte au pays avec ses repentances qu'il vomira plus tard.

Comme pour sa politique syrienne face à Poutine (1), un vrai Président, il a bu de tout son saoul une honte et un camouflet lors de son récent voyage au Moyen Orient, notamment à Dubaï et en Arabie Saoudite où les rois se sont foutus ouvertement de sa " belle gueule " d'ange ahuri et n'ayant rien compris de la diplomatie arabe. Le jeune héritier saoudien se permettant même le luxe de le raccompagner à l'avion, suprême affront chez eux. Les médias se sont tus sur ce grave événement. Censure présidentielle ? (2)

Lors de son voyage actuel en Afrique, il vient de démontrer, une nouvelle fois, son incompétence dans son discours de repentance sur les colonisations dont la française, celle qui nous intéresse car nous en sommes le cœur vivant et sa mémoire indéfectible.

Il n'a rien compris sur les colonisations, alors qu'à l'heure actuelle, son pays, sa France subi une colonisation qui se révèle, être la plus importante de l'histoire de l'humanité et qui sera aussi la plus sanglante dans les années à venir.

Une colonisation actuelle de la France qui n'a rien à voir avec celles que l'Afrique du Nord aurait subie, dont les 132 ans de l'Algérie où la France avec son argent et les " peuplades " de la France profonde, de l'Italie, d'Espagne ou de Malte, entre autres, ont CREE un Pays Nouveau, avec un nom.

Ces " peuplades " appelées péjorativement " colons ", devenues Pieds-Noirs, sont fières d'avoir engendré ce nouveau pays dans ses frontières actuelles, dans sa fraternité démontrée et son humanité à toute épreuve que seuls les vrais Algériens reconnaissent et, où, à l'issue de ce long et court bail de 132 ans ils ont été priés violemment de prendre le chemin de l'exil, en laissant leurs biens et leur pays nouveau en pleine croissance, moderne, productif, avec une civilisation avancée.

Bien sur que, comme toutes les colonisations subies par l'Afrique du Nord, la " colonisation française " s'est accompagnée de drames que toutes les communautés ont subis.

Les colonisations et invasions, phénicienne, romaines, vandales, arabe, turc, se sont toutes faites avec des drames humains bien plus importants et atroces que les drames de la colonisation française et pourtant jamais ces peuples et pays n'ont formulé aucune repentance comme vient de le faire l'actuel président de la France.

L'histoire est l'histoire, le passé est le passé, mektoub comme dirait le sage Sidi.

Cette repentance va à l'encontre des pionniers de cette colonisation et de ses communautés de l'exil de 1962 où l'accueil (en général), de ce que l'on croyait " la mère patrie ", n'ait pas exempt de tout reproche et de toute condamnation.

Cela va à l'encontre de la France qui a fait de gros sacrifices humains et financiers pour cette colonisation qui, dans le poids de la balance de l'histoire pèse plus lourd positivement que négativement

Cela va à l'encontre de la simple morale vu les drames qu'ont subi les communautés de Pieds-Noirs et Harkis au moment de l'exil forcé dont tous les problèmes sociaux et humains ne sont, hélas pas réglés.

Alors, oui 2017, se termine avec un note discordante et un tel président. Souhaitons pour 2018, qu'il soit traduit devant les tribunaux pour une destitution car cela s'apparente à de la trahison ou de la sénilité (même les jeunes en sont atteints, la preuve) et qui va conduire le pays à de grandes catastrophes. Merci les 12,5% de la population qui l'ont placé sur son trône.

En attendant, que, cette année se termine avec des fêtes que nous vous souhaitons joyeuses.

Bonne lecture, JPB

Diobône,

A tchao.

1- De Catherine II à Vladimir Poutine par Thierry Meyssan

2 - Le camouflet infligé au président Macron en Arabie saoudite par Thierry Meyssan

|

|

Chrysanthèmes

Par M. Marc Donato

|

Qui, en 1954, aurait pu dire à André ce qu'il serait en 1962 ? Qui aurait pu dire à Marie qu'elle se retrouverait, mariée, à l'autre bout de la France ? 1954, la Toussaint rouge, celle du début des "événements" d'Algérie. Juillet 1962, l'indépendance du pays. 6 août 1962, André et Marie prennent le bateau pour la France. Ils viennent de se marier et ils partent en voyage de noces, pensant bien retrouver leur pays, l'Algérie, après les grandes vacances. Mais les nouvelles envoyées par leurs parents sont péremptoires :

- Tout est fini. Il ne faut pas songer à revenir ; nous aussi, nous faisons nos bagages.

Deux fois le tour de France pour trouver un emploi. Une lettre de l'Administration apprend à André et à Marie qu'ils sont mis à la disposition du département de Meurthe-et-moselle. Direction Longwy, Herserange, plus précisément.

- C'est où ça ?

Longwy, pays de l'acier, des hauts-fourneaux. Le Luxembourg à deux kilomètres. Arrivée sous un ciel gris ; la saleté d'un après-midi de jour de marché. La pluie, le terril en forme de volcan, les feux d'artifice infernaux des soufflantes des usines sidérurgiques. Après 22 ans de soleil, de mer, de plages, de ciel bleu ! Mais ils sont jeunes, André et Marie, rien ne leur fait peur. Ils vont de découverte en découverte depuis quatre mois, et puis ils n'ont pas eu le temps de comprendre encore.

Ils n'imaginent pas : pour eux le voyage de noces continue. Ils arrivent à Longwy un trente octobre. Celle qui sera leur directrice d'école pendant 10 ans a été assez gentille pour leur prêter une chambre de bonne. Pas d'eau. Une bouteille de Perrier fera l'affaire. Quelques gouttes sur le visage, le matin… Pas de toilettes ; un pot de chambre de faïence, caché sous un journal pour le dissimuler aux regards, furtivement glissé dans la voiture, sorti avec autant de précautions.

Pas de classe, ce sont les vacances.

Et puis, la curiosité : connaître cette ville où ils vont vivre. La Toussaint approche, plus qu'un jour. Toussaint cette fête qui, de toutes les fêtes est celle qui fait le plus déplacer les Français… Cette fête où, là-bas, ils apportaient religieusement sur les tombes familiales le pot de chrysanthèmes choisi avec soin chez "Vito", l'horticulteur des grandes occasions. Un jaune pour la Mamie, c'est la couleur qu'elle préférait, un blanc, pour ce petit frère mort tout jeune et jamais connu ; un violet pour…

Ici aussi, à Longwy, la Toussaint est célébrée avec ferveur. On est en pays minier, pays d'usines, pays de Romagnols, émigrés de cette Italie misérable, de Polonais, aussi, venus chercher du travail à défaut de fortune dans ce pays de cocagne. Les uns et les autres sont encore empreints de religiosité et célèbrent la Toussaint ; ils ont déjà quelques morts à honorer ici, même s'ils ne sont pas arrivés depuis des lustres. Mortalité enfantine, maladies, accidents du travail, vieux parents, encore, amenés avec les bagages depuis leurs terres de départ. Alors on sacrifie à la coutume locale. On achète son pot de chrysanthèmes et on fleurit la tombe du petit, celle de la mamma, de Giuseppe ou de Janusz…

Et c'est là qu'André et Marie ont pris conscience de ce qu'ils voyaient : les gens autour d'eux parcouraient les rues les bras chargés de fleurs coupées, de pots de chrysanthèmes. Seules touches de couleur aux bras de ces hommes sombres, étoiles filantes pointillistes de ces femmes en noir, chrysanthèmes-soleil dans ce ciel gris qu'il faudra bien apprivoiser un jour…

Brusquement, ils ont compris, André et Marie. Ils se sont regardés et leurs yeux ont parlé pour eux. La triste réalité venait de les rattraper : ils ne pourraient plus aller rendre visite à leurs morts restés de l'autre côté de la Méditerranée et qu'ils ne devaient plus jamais revoir. Adieu, Vito, tu ne leur vendras plus tes fleurs ; adieu, les marchands de chrysanthèmes éphémères devant le cimetière. Adieu, Mamie, adieu, petit frère, adieu à vous tous, morts de leurs familles. Les fleurs de la Toussaint ne viendront plus réchauffer vos corps gelés.

Les racines d'André et de Marie, leurs racines, foutaient le camp avec la Toussaint. Terminus, tout le monde descend… Le voyage de noces s'arrête ici. En un éclair de chrysanthèmes, ils venaient de réaliser qu'ils avaient tout perdu, qu'ils étaient devenus des rapatriés.

A quoi cela tient parfois ! Un pot de chrysanthèmes, un jour de Toussaint 1962.

M. Marc Donato

|

|

| JOYEUX NOËL !

Envoyé Par Hugues

|

C'est au temps de l'Avent qu'on prépare Noël,

La merveilleuse nuit où naquit l'Emmanuel,

Messie, appelé Jésus, dont cette fête annuelle

Est issue de coutumes et us traditionnels.

Tradition honorée pour la huitième année,

Dans un village perché de Méditerranée,

Où deux femmes et deux hommes, parité respectée,

Erigent une immense crèche. Oeuvre perfectionnée !

Architectes bâtisseurs, artistes décorateurs,

Accent méridional, provençaux dans leur coeur,

Apportent à FALICON une âme de créateurs

Qu'apprécieront, sans faille, les nombreux visiteurs !

Qualifiée de "géante" par la Presse Régionale,

La Crèche de FALICON, unique, originale,

Accueille humblement en ce lieu, c'est normal,

Croyants et agnostiques sans esprit doctrinal

Hugues JOLIVET

Décembre 2017

|

|

|

PHOTOS DE BÔNE

Envois par Divers Lecteurs

|

Photo insolite de Saint Augustin (Mme J. Mas)

Photo du Caramy (M. J.L. Ventura)

Photos du cinma Varièté, Avant / Après (M. R Bussola)

Photo de l'école de l'Orangerie (M. R. Bussola)

Photo de lécole caraman (M. R. Bussola)

|

|

|

LE MUTILE N° 44, du 20 janvier 1918 (Gallica)

|

|

Tribune Libre

Alger, 14 Janvier 1918

M'sieu Director di Jornal Mutilé, Alger,

Bian sur ti me connis bas, mais moi je te connis beaucoup. parce que quand j'étis betit, j'ai fire pour toi les commissions.

Je suis né au douar Beloua, commune de Tizi-Ouzou, et j'ai appris à lire et à écrire en français à l'école de M. Vuichard, qu'il est maintenant à Médéa ; quand j'a su lire ; écrire et compter, mon père il m'a acheté des brosses, du cirage et une caisse en bois, et il dire à moi : Foute moi le quand gagner ton pain. Trois jours ji reste à fire cirer à Tizi-Ouzou, puis j'viens à Alger, pour cirer la glace de Paris ; mais c'est pas bon métier, j'y gagne pas grand soge, et j'y faire les commissions pour les français d'Alger, y pour les touristes Anglis. Allemands (naadini mek) pu la Khor et j'y gagne besef des sous.

Y en a trois ans, la guerre des Boches elle est déclarée, plus de touristes, j'y gagne plus rien, ouallou, alors j'y faire ni une, ni deusse, j'y gagé soldat militaire, tiraillor et j'ai parti pour la France, casser la gueule aux Allemands, j'en ai touié autant que j'ai pu, et dans la Marne j'ai été blessé, une jambe coupée par un obus. Le toubib militaire il m'a bien soigné, à Orléans, Madame la Croix-Rouge il faire pour moi, beaucoup besef de bien, et maintenant je suis guéri, j'ai une jambe de caoutchouc tote nove, et j'y marche come un homme naturel, avec pension de 750 frs que me paie le baylik.

Quand j'ai revenu en Algérie, j'ai resté à Alger, parce que c'est plus meilleur que Tizi-Ouzou, et commé je n'avais pas besef de fonds, j'y faire cafetier maure, rue de la Girafe, ti sais bien, café maure avec pois chiches grillés, mais les pois sont chers, le sucre aussi, et j'ai pas gagné assez pour vivre et envoyer de l'argent à ma mère au Beloua, où que mon père il a crevé comme mort, depuis deux ans. Alors j'ai vendu mon café maure, et j'ai faire marchand de lait, avec moitié de l'eau, à 12 sous le litre. Ça va bien, j'y gagne beaucoup, mais un agent de police, il me dresse procès barbare, et j'ai condamné à cinquante francs des amendes.

Ah ! sidi Belloua, que j'ai dit, ji ne marche blus fic le lait, j'y faire autre soge, et je faire boucher, vendre la viande au marché de la Lyre, ça mon vieux, c'est bon, tu vends comme tu veux et personne y dire rien. Il y en a bien la taxe, mais ça fait rien, quand la police y n'est pas là ti vends le prix comme ti voudras, les os à 2 francs le kilog, et la viande qu'il y pas des os, elle n'est pas taxée, et t'y vends ça que tu veux, catégorie spéciale.

Les bouchers, que c'est tous des malins, ils désossent toute la viande et on vend 48 sous et même 50 sous la livre la viande sans os, au lieu de trois francs le kilog. Ti voi c'est bon bénéfice, et ji suis content, bien content, parce que j'y gagne beaucoup d'argent, et ji pense quand la guerre y sera finie, ji pars en Kabylie, j'y chète une maison au Beloua et avec mon pension, j'y faire rentier, kif-kit Monsieur Rochild.

Je te salue bien,

DJALI BEN KACI,

mutilé de la guerre.

|

|

| Fables Bônoises

De M. Edmond Brua

Envoyé Par M. Carpy Dominique

|

|

LE POT

Vous qui cultivez un domaine

Où les semences de l'esprit

Ne donnent de fleur ni de fruit

Qui ne tirent leur suc de la nature humaine,

Naguère, en un cercle savant,

Vous avez chanté les louanges

De ces véhicules étranges

Qui marchent sans chevaux, sans vapeur et sans vent,

Grincent fort, s'arrêtent souvent

Et : suivant leur voie immuable,

Offrent au sage une place impayable

Pour observer la vie et les vivans.

Souffrez que je vous conte et que je vous dédie,

Tout juste vu comme il vous plaît,

Un acte, parmi cent, de l'ample Comédie.

Donc, un jour, sur sa tête ayant un beau trollet,

Un tramouët déambuloit.

Le ciel resplendissoit d'azur et de lumière. .

L'air étoit pénétré de douceur printanière

Et dédaigneux du coup de frein,

Femmes, moines, vieillards, avant l'arrêt du train,

Tout montoit dans la jardinière.

Une mère et son fils, non pas un nourrisson,

Mais déjà garçonnet tirant sur le garçon,

Depuis Bab-El-Oued y menoient grand tapage.

L'enfant, qui trépignoit de rage

Ou gémissoit comme un martyr,

Montroit un chef énorme et serré de bandages

A la manière des fakirs.

Et la mère, personne d'âge,

A chaque cri du freluquet;

Par des taloches répliquoit.

Cela vous résonnoit de sinistre manière,

Tant qu'à la fin mainte commère

Se récria. Ce fut bientôt un chœur !

- Sûr, sa mère à de bon, qu'elle est au cimitière

- Atso, Monsieur le Receveur,

Fésez signe à le conducteur

Qu'i' s'arrête un peu la oiture

Pour pas qu'il arrive un malheur !

- Arrégardez-moi sa fugure :

Peur i ' fait de tant qui' vient blanc !

- Appelez vite à les agents !

- C'est pas croyabe à croire, en plein devant les gens,

Qu'un pareil escandale i' dure !

- Vous avez pas du cœur, ou quoi ?

- Vous se croyez qu'il a la tête en bois ?

- Quâ même, i' faut qu'elle est bien dure !

- Michquinette !

- Allez, tape encor !

- Vinga dessur la carabasse !

- Don-z'y bon !

- Entention la casse !

- Sûr son père aussi qu'il est mort,

Aussinon, comme i ' s' la tabasse !

- Que père ? O va de là, le pauv', il est bâtard !

Ainsi s'exprimoient la plupart.

Quelques-unes montroient un peu plus de réserve,

Disant : - E t pourquoi qu'on s'I'énerve ?

- O petit, ça fait mal ? Allez, va, n'as pas peur,

Manman i' te porte au docteur.

- Assaoir ça qu'il a ?

- C'est la matsoïdite.

- C'est le tobus qu'il a décapoté,

Pourquoi toujours i' vont trop vite !

- Il est fartass, oilà la vérité.

- Alors, entention la petite !

- Que fartass ? Un aparions

Qu'i' s'a trapé les orillons ?

A ces bienveillantes harangues,

L'enfant (cet âge est sans pitié)

Répondoit en tirant la langue

A la longueur d'un demi-pié.

L a mère à tout ceci n'avoit point sourcillé,

Quand elle dit, de guerre lasse :

- Le monde, alors, i ' sont jobasses !

Mala qu'il a pas son papa !

Pis, ça vous arrégarde pas.

Il a payé sa dimi-place.

Et ce disant, vous rebourroit de coups

Sa criarde progéniture,

Ajoutant : - Méteunant, la honte à la fugure

I' faut qu'on te oit de partout !

Ah ! ouais, vous se croivez pétêtre

Qu'il a tombé par la fenêtre,

Qu'il a la tête plein des poux ?

Eh ! ben, oualloù !

T't-à-l'heure, à la maison, ce calamar i' rentre

Aux cabinets. J'y fais : T i as mal au ventre ?

Rien i ' répond. Je vas oir... Popopo !

Le vase en fer, enfin, le pot

Qu'on fait dedans, assaoir, ce caouette,

S'i' s'a cru de oir un chapeau,

I s'I'avoit rentré dans la tête !

Quand i' crient les enfans, mieur les laisser crier.

La mère i ' sait toujours comment qu'on s'ies élève.

Mâ le pot, qui c'est qui lui lève ?

Je m'ie porte à chez le plombier !

Edmond Brua

|

|

|

| Bulletin - Oeuvre de saint Augustin et de sainte

Monique, patronne des mères chrétiennes

N° 18 - Avril 1876 - Brochure trouvée à la BNF

|

|

LES MONTAGNES DE L'AURÈS

Biskra, le 1er mars 1877,

Mon très-révérend Père,

Dans ma dernière lettre, je vous annonçais mon départ pour les Aurès. Malgré le mauvais temps, j'ai pu faire ce voyage assez rapidement et être de retour à Biskra en cinq jours. Le froid, la pluie et la neige auxquels je ne suis plus guère habitué m'ont empêché de prolonger mon séjour dans ces montagnes autant que je l'aurais voulu. Je n'avais pas vu de glace depuis mon départ de France et j'en ai retrouvé avec surprise dans la rivière qui passe près de Takout, au pied du Djebel R'asira et du Djebel Bené-Bou-Sluman qui font partie du massif de l'Aurès et cela en plein Sahara.

Le Djebel Aurès, l'Aurasius des Latins, célèbre dans l'histoire de l'Algérie, a au moins un million d'hectares de superficie. Il s'élève près de Batna, à environ 110 kilomètres de Constantine, entre les oasis des Zibans et les Hauts-Plateaux. La partie du massif qui avoisine Batna est couverte de magnifiques forêts de cèdres. Pics déchirés, sommets majestueux, gorges pittoresques et d'une effrayante profondeur, sites grandioses, neiges éternelles, tout contribue à faire de l'Aurès un des plus beaux massifs montagneux du nord de l'Afrique. Cette région est habitée par des Kabyles dits Chaouïas et des Arabes berbérisants. On y parle un dialecte berbère analogue, quoique bien distinct, de celui qui est usité dans la grande Kabylie. A la base de l'Aurès, du côté du Sahara, commencent les splendides plantations de palmiers des Zibans.

En suivant la rivière le long de laquelle les villages sont bâtis, j'ai vu divers beaux emplacements pour la fondation d'un poste, mais l'endroit qui m'a le plus frappé, ce sont les trois villages des Oulad Abed, des Oulad Iddir et des Oulad Ben-Accas, placés sur trois mamelons assez rapprochés. Ces villages sont assez importants. Avant d'y arriver on en rencontre trois ou quatre que l'on pourrait visiter facilement en tournée. A quelque distance plus loin se trouve encore un gros village appelé Tilfalfal. Les trois villages mentionnés plus haut et désignés sous le nom d'El-Aarich renferment de nombreuses ruines romaines. J'y ai vu des tronçons de colonnes mesurant près de deux mètres. Dans la construction des maisons kabyles, beaucoup de pierres ont été empruntées aux ruines. A quelques minutes du village on montre l'emplacement d'une maison dont on ne retrouve presque plus, rien et que les kabyles appellent dar-er-roumia (maison de la Chrétienne). Ailleurs, sur un très-bel emplacement, on voit à fleur de terre les murs d'enceinte d'un ancien marché romain. Il n'y a rien de surprenant que les Romains aient habité et couvert d'établissements cette belle contrée qui est assez à proximité de Lambèse; pour aller de cette dernière ville à Takout, résidence du caïd, il ne faut qu'une journée de voyage à mulet en passant par la montagne. A mon arrivée, les malades se pressaient en foule autour de moi, j'ai distribué les médicaments que j'avais apportés et épuisé ma provision de quinine et de sulfate de zinc.

Les Chaouïas m'ont promis, maintenant qu'ils me connaissent, de venir nous demander nos remèdes et nos soins lorsqu'ils viennent à Biskra, en attendant qu'il nous soit possible de résider à poste fixe chez eux. Le caïd de Takout m'a proposé, lorsque je retournerais le voir à la belle saison, de m'accompagner et de me faire visiter en détail la plus grande partie de l'Aurès. En attendant, je ne négligerai aucune occasion d'entretenir de bons rapports avec ces sympathiques et intéressantes populations. Daigne la Divine Providence nous envoyer de nombreux ouvriers apostoliques pour nous permettre de fonder bientôt chez elles des établissements aussi nombreux et prospères que ceux que nous avons déjà dans la Grande Kabylie.

Agréez, etc.

P. LABARDIN,

Missionnaire d'Afrique, à Biskra.

A SUIVRE

|

|

| La déclaration d’amour

Envoyé par Roger.

|

Je te cherche et je te trouverai,

Au lit, je t’emporterai,

Et là , j’abuserai de toi,

Je te ferai Frémir, Suer,

Trembler

jusqu’à ce que tu gémisses

Je te ferai demander grâce,

jusqu’à ce que tu me supplies d’arrêter,

Je te rendrai faible

au point que tu seras heureuse que j’aie fini,

Et quand j’aurai fini,

fébrile pour des semaines,

tu resteras !!!

Avec tout mon amour

Signé : LA GRIPPE

Maintenant ôte-toi

ces idées cochonnes

de la tête et va te faire vacciner !!!

|

|

|

ANNALES ALGERIENNES

Tome 1

|

|

LIVRE III

Entrée des Français à Alger. - Confiance de la population, malgré quelques désordres partiels. - Trésor de la Casbah. - Désarmement des Indigènes. - Digression sur le gouvernement intérieur d'Alger sous la domination des Turcs. - Désordre administratif après l'occupation. - Commission centrale du gouvernement, présidée par M. Denniée. - Conseil municipal. - Police française. - Corporation juive. - Octroi. Douanes, etc., etc.

Alger, lorsque les Français y entrèrent le 5 juillet 1830, ne présentait pas l'aspect triste et désolé d'une ville où la victoire vient d'introduire l'ennemi. Les boutiques étaient fermées, mais les marchands, assis tranquillement devant leurs portes, semblaient attendre le moment de les ouvrir. On rencontrait çà et là quelques groupes de Turcs et de Maures dont les regards distraits annonçaient plus d'indifférence que de crainte. Quelques Musulmanes voilées se laissaient entrevoir à travers les étroites lucarnes de leurs habitations. Les Juives, plus hardies, garnissaient les terrasses de leurs demeures, sans paraître surprises du spectacle nouveau qui s'offrait à leurs yeux. Nos soldats, moins impassibles, jetaient partout des regards avides et curieux, et tout faisait naître leur étonnement, dans une ville où leur présence semblait n'étonner personne.

La résignation aux décrets de la Providence, si profondément gravée dans l'esprit des Musulmans, le sentiment de la puissance de la France, qui devait faire croire en sa générosité, étaient autant de causes qui appelaient la confiance ; aussi ne tarda-t-elle pas à s'établir ; si depuis elle s'est affaiblie, la faute n'en est qu'à ceux qui ont si étrangement gouverné une population si facile à l'être.

Le peu de relations individuelles qui s'établirent d'abord entre les vainqueurs et les vaincus, si toutefois on peut donner ce nom aux Maures qui avaient à peine soutenu de leurs vœux le gouvernement turc, furent en général favorables à la domination française. Sans haine et sans préventions contre les habitants de la Régence, nos soldats y déployaient une aménité et une bienveillance qui sympathisaient avec le' caractère doux et sociable des Algériens. Les impressions qui en résultèrent ne purent être entièrement effacées par quelques désordres partiels, ni par les fautes de l'administration, causes premières de ces désordres ; et aujourd'hui encore, après une suite d'actes peu faits pour honorer notre gouvernement aux yeux des Indigènes, le nom de Français n'excite pas, chez eux, plus de sentiments de répulsion que celui de tout autre peuple chrétien.

Les premiers jours de la conquête furent signalés par le respect le plus absolu des conventions. Les personnes, les propriétés privées, les mosquées, furent religieusement respectées ; une seule maison fut abandonnée au pillage, et, il faut bien, le dire, ce fut celle qu'occupait le général en chef, la fameuse Casbah. Mais hâtons-nous d'ajouter que ce pillage, qui du reste a été beaucoup exagéré, fut plutôt l'effet de la négligence qu'un calcul de la cupidité. Par l'imprévoyance du commandant du quartier général, chacun put entrer dans la Casbah, et en emporter ce que bon lui semblait. Beaucoup se contentaient du moindre chiffon, comme objet de curiosité ; d'autres furent moins réservés ; et parmi eux on doit compter plusieurs personnes de la suite de M. de Bourmont, et même des généraux. Tout cela est fort répréhensible sans doute; mais tous ceux qui ont jeté la pierre à l'armée d'Afrique avaient-ils donc les mains si pures ?

Une affaire bien autrement importante que le vol de quelques bijoux à la Casbah, serait la dilapidation du trésor de la Régence, si elle avait eu lieu. Je ne crois pas que les soupçons qui ont pesé sur quelques personnes à cet égard fussent fondés ; dans mon opinion, ce trésor est venu grossir en entier celui de la France, quoique les usages de tous les peuples en accordassent une partie à l'armée qui l'avait conquis. Il était placé dans des caves, dont l'entrée, exposée aux regards du public, fut mise sous la garde de douze gendarmes qui étaient relevés à court intervalle, et il n'en sortait rien que pour être transporté sur-le-champ à bord des bâtiments de l'État, sous la conduite d'officiers pris au tour de service et sans choix. J'ai moi-même fait transporter un million de cette manière, et je ne savait pas en allant à la Casbah à quel genre de service j'étais appelé. Ce trésor fut inventorié par une commission de trois membres, qui étaient le général Tholozé, M. Denniée et le payeur général, M. Firino ; on y trouva 48,700,000 francs.

La ville d'Alger n'ayant que peu de casernes, on n'y établit que quelques bataillons ; et le reste de l'armée bivouaqua au dehors, où fut logé dans les nombreuses maisons de campagne des environs. Le général Tholozé, sous-chef d'état-major, fut nommé commandant de la place.

Dans l'ignorance où était le général en chef des intentions du gouvernement au sujet d'Alger, il se tint prêt pour tout événement. Ainsi, d'un côté, il se fit présenter un travail sur les moyens de détruire les fortifications de la marine, et de combler le port, et, de l'autre, il se livra à quelques actes administratifs qui, s'ils n'annonçaient pas une grande prévoyance, du moins semblaient indiquer le désir de conserver le pays.

Le premier de ces actes fut la création d'une commission centrale du gouvernement, chargée de proposer les modifications administratives que les circonstances rendaient nécessaires ; la présidence en fut dévolue à M. Denniée, intendant en chef de l'armée. Ce personnage, s'étant trouvé ainsi en quelque sorte le chef civil de la Régence, sous l'administration de M. de Bourmont, doit supporter la responsabilité morale de tout ce qui fut fait, ou plutôt de tout ce qui ne fut pas fait à cette époque ; car c'est par l'incurie, plus encore que par de fausses mesures, que nous avons commencé cette longue série de fautes qui rendent l'histoire administrative de notre conquête si déplorable, que pour savoir ce qu'on aurait dû faire, il faut prendre presque toujours le contraire de ce qu'on a fait.

S'il est un principe dicté par la raison et reconnu par le plus vulgaire bon sens, c'est celui qui veut que lorsqu'on est appelé à administrer un pays conquis, on respecte d'abord l'organisation administrative existante, afin d'éviter le désordre, et de conserver la tradition et la suite des affaires. On peut, plus tard, introduire avec réserve et ménagement les changements reconnus utiles ; mais dans les premiers instants de la conquête, un vainqueur sage et avisé n'a qu'à se mettre aux lieu et place du vaincu. C'est ainsi qu'on se réserve des ressources, et qu'on prévient tous ces froissements qui sont bien plus sensibles au peuple conquis que l'humiliation passagère de la défaite. Quelque peu contestable que soit ce principe, il fut méconnu par l'autorité française. Je ne sais si elle s'imagina que la population algérienne ne formait qu'une agglomération d'individus sans lien commun et sans organisation sociale ; mais elle agit exactement comme si elle en avait la conviction. Aucune disposition ne fut prise pour régler la nature des relations des diverses branches du service public avec le nouveau pouvoir. Aucun ordre ne fut donné aux fonctionnaires indigènes : on ne leur annonça ni leur conservation, ni leur destitution. On agit comme s'ils n'existaient pas: aussi, ne sachant à qui s'adresser, ils abandonnèrent le service sans en faire la remise, et en emportant, ou en faisant disparaître presque tous les registres et les documents les plus précieux. Dans la Casbah même, sous les yeux de M. Denniée, j'ai vu des soldats allumer leurs pipes avec les papiers du Gouvernement dispersés çà et là sur le sol.

Jamais, peut-être, une occupation ne s'est faite avec autant de désordre administratif que celle d'Alger, même dans les siècles les plus barbares. Les hordes du Nord, qui s'arrachèrent les débris de l'empire romain, se conduisirent avec plus de sagesse et de raison que nous n'avons fait en Afrique. Les Francs dans les Gaules, les Goths en Espagne et en Italie ; eurent le bon esprit de conserver ce qui existait, tant dans leur intérêt que dans celui des nations soumises. Lorsque les Arabes remplacèrent ces derniers en Espagne, ils ne se hâtèrent pas non plus de tout détruire ; il nous était réservé de donner l'exemple d'une telle extravagance.

Nous avons fait connaître, dans le premier livre de cet ouvrage, les principaux ressorts du gouvernement turc de la Régence : avant d'entrer dans les détails des actes administratifs de l'autorité française, nous allons expliquer, en peu de mots, quel était le gouvernement intérieur d'Alger.

Ce gouvernement qui, sous bien des rapports, mérite le nom de municipal, était basé sur les droits et les devoirs qu'une communauté, plus ou moins intime d'intérêts, établit entre les diverses catégories de citoyens. C'est à ce principe que durent le jour les Communes du moyen âge, et les grandes Assemblées représentatives des nations de l'Europe. Plus tard la révolution française a prouvé que chez un peuple avancé, ses intérêts devaient être encore plus généralisés ; mais, chez les nations qui ne sont encore qu'au second degré de la civilisation, et qui se trouvent en face d'un pouvoir violent et brutal, comme l'était celui du Dey à Alger, et celui des seigneurs dans l'Europe au moyen âge, le système des catégories d'intérêts est celui qui offre le plus de garanties aux libertés individuelles. C'est ce système qui s'introduisit à Alger sous la domination des Arabes, et que les Turcs y respectèrent.

Chaque métier formait une corporation qui avait à sa tête un syndic, appelé Amin, chargé de sa police et de ses affaires ; tous les Amins étaient placés sous les ordres d'un magistrat appelé Cheik-el-Belad (chef de la ville).

La surveillance des marchés était confiée à un magistrat appelé Moktab, qui avait le droit de taxer les denrées.

Deux magistrats étaient chargés de la police générale ; le premier, appelé Kaïa (lieutenant), exerçait pendant le jour; il était chef de la milice urbaine et pouvait être pris parmi les Kourouglis ; le second, qui ne pouvait être choisi que parmi les Turcs, exerçait pendant la nuit : on le nommait Agha-el-Koul. Un fonctionnaire particulier, nommé Mezouar, avait la police des maisons de bains et des lieux de prostitution ; il était, en outre, chargé de faire exécuter les jugements criminels.

Un employé supérieur, appelé Amin-el-Aïoun, veillait à l'entretien des fontaines, au moyen des revenus affectés à ces sortes d'établissements de première nécessité.

Tous ces magistrats étaient sous les ordres immédiats du Khaznadj qui, ainsi que nous l'avons dit plus haut, était le ministre des finances et de l'intérieur.

Tel était le gouvernement de la ville d'Alger, que nous nous hâtâmes de détruire, ou plutôt de laisser périr.

On créa, pour le remplacer, un conseil municipal, composé de Maures et de Juifs. On y vit figurer tous les Indigènes qui s'étaient les premiers jetés à notre tête, c'est-à-dire les intrigants et quelques notabilités maures, dont on faisait grand cas alors, mais dont le temps nous a démontré l'insignifiance : Ahmed-Bouderbah en eut la présidence. C'est un homme d'esprit, ? n et rusé, mais sans le moindre principe de moralité, et plus tracassier qu'habile ; il avait longtemps habité Marseille, d'où une banqueroute frauduleuse le força de s'éloigner. Nous en parlerons plus d'une fois dans la suite de cet ouvrage.

Le service de la police fut confié à M. d'Aubignosc, dont il a déjà été question ; il, reçut le titre de lieutenant-général de police, et un traitement annuel de 18,000 francs, y compris les frais de bureaux. Son action dut s'étendre sur la ville et sur le territoire d'Alger. On plaça sous ses ordres : un inspecteur, deux commissaires de police, et une brigade de sûreté maure, composée de vingt agents et commandée par le Mezouar, qui conserva en même temps l'emploi de surveillant des filles publiques. Malgré tous ces moyens, et le concours de l'autorité militaire, la police française a presque toujours été au-dessous de sa mission, ce qui est d'autant plus choquant que, sous le gouvernement Turc, la ville d'Alger était peut-être le point du globe où la police était le mieux faite. Les vols, naguère presque inconnus, se multiplièrent dans des proportions effrayantes, et les Indigènes en furent encore, plus souvent les victimes que les auteurs.

Un désarmement général de tous les habitants d'Alger fut ordonné. Les Algériens, qui s'y attendaient, s'y soumirent sans murmure ; mais cette mesure fournit une pâture à la cupidité de quelques personnes. Des armes précieuses, enlevées à leurs propriétaires, au lieu d'être déposées dans les magasins de l'État, devinrent la proie de tous ceux qui furent à portée de s'en emparer tant on mit peu d'ordre dans cette opération qui en demandait beaucoup.

De tout temps, les Juifs d'Alger avaient formé vaste corporation, ayant à sa tête un chef à qui, par dérision, on donnait souvent le nom de roi des Juifs. Cette organisation fut conservée, grâce à l'influence du fameux Bacri.

Sous la domination des Turcs, les Juifs, même les plus riches, étaient traités de la manière la plus ignominieuse, et souvent la plus cruelle. En 1806, le Dey Mustapha-Pacha ne trouva d'autre moyen d'apaiser une révolte de la milice, que de lui livrer à discrétion les biens et les personnes de ces malheureux. En peu d'heures, trois cents d'entre eux furent massacrés, et on leur enleva des valeurs immenses, que quelques personnes portent à trente millions de francs ; mais patients comme la fourmi, et comme elle économes, ils eurent bientôt relevé l'édifice de leur fortune.

M. de Bourmont eut le tort, que la plupart de ses successeurs ont partagé, de se livrer trop à cette classe d'hommes : les Juifs, déjà portés à l'insolence, par le seul fait de la chute de leurs anciens tyrans, ne tardèrent pas à affecter des airs de supériorité, à l'égard des Musulmans qui en éprouvèrent une vive indignation. De tous les revers de fortune, ce fut pour eux le plus sensible, et celui qu'ils nous pardonnèrent le moins. La population Israélite doit être traitée comme les autres, avec justice et douceur, mais il ne faut en tenir aucun compte dans les calculs de notre politique envers les Indigènes. Elle nous est acquise, et ne pourrait, dans aucun cas, nous faire ni bien ni mal. Sans racine dans le pays, sans puissance d'action, elle doit être pour nous comme si elle n'existait pas ; il fallait donc bien nous garder de nous aliéner, pour elle, les populations musulmanes, qui ont une bien autre valeur intrinsèque. C'est ce que tout le monde n'a pas compris ; et la faute que nous avons commise pour les Juifs à l'égard des Musulmans en général, nous l'avons commise pour les Maures à l'égard des Arabes ; comme nous le verrons dans le livre suivant.

Une décision du 14 juillet conserva aussi la corporation des Biskris, et celle des Mozabites. Les Biskris sont des habitants de Biskra, qui viennent à Alger pour y exercer la profession de portefaix et de commissionnaire, comme le font les Savoyards pour la France et l'Italie. Les Mozabites, ou plutôt les Beni-Mezab, appartiennent à une tribu du désert, à qui le monopole des bains et des moulins d'Alger fut concédé dans le XVIe siècle, en récompense des services qu'elle rendit à l'époque de l'expédition de Charles-Quint. Ces deux corporations ont leurs syndics nommés par l'autorité française ; il en est de même pour les nègres libres, dont le syndic a le titre de Kaïd.

La capitulation ne disait en aucune manière, que la population d'Alger serait affranchie des anciens impôts, et certainement, il n'entrait pas dans la pensée de ses nouveaux dominateurs, de l'exempter de toutes les charges publiques. Néanmoins les perceptions s'arrêtèrent par suite de la désorganisation de tous les services. Il faut en excepter celle des droits d'entrée aux portes de la ville, ce que nous appelons chez nous l'octroi. Un arrêté du 9 août en affecta les produits aux dépenses urbaines, et la gestion au conseil municipal ; mais on oublia bientôt l'existence de cette branche de revenu, et les membres maures de la municipalité, auprès de laquelle il y avait cependant un Français pour commissaire du roi, se la partagèrent tranquillement, et n'en rendirent jamais de compte : ce fait peut paraître incroyable, il est cependant de la plus complète vérité. Ce ne fut que plusieurs mois après, sous l'administration du général Clauzel, que le hasard fit découvrir qu'il existait un octroi. On le réduisit alors aux provenances de mer, et on le retira à la municipalité, ainsi que le débit du sel qui lui avait été aussi affecté.

L'histoire de la douane française à Alger, offre quelque chose d'aussi bizarre que celle de l'octroi. La douane turque s'étant dispersée, fut remplacée par quelques individus qui avaient suivi l'armée, je ne sais à quel titre, et qui perçurent, sans tarif et sans reddition de comptes, pendant quinze jours. On trouva dans les magasins de la douane, une grande quantité de blé, le directeur de la nouvelle administration le prit à compte pour 4,000 sâas (mesure d'Alger de 54 litres). On en vendit pendant deux mois, et sous le général Clauzel, on trouva qu'il en restait encore 6,000 sâas. Je laisse au lecteur le soin d'expliquer ce prodige.

Il ne fut fait aucune remise des biens domaniaux, tant meubles qu'immeubles ; aussi, est-ce de cette époque, que date l'horrible chaos, qui existe dans cette branche de l'administration, laquelle a été longtemps sans titres et sans registres. Les objets existant dans l'arsenal de la marine et dans le port, furent abandonnés pendant plusieurs jours à qui voulut s'en emparer ; les bâtiments de commerce qui avaient été nolisés pour l'expédition, vinrent s'y pourvoir de chaînes, de câbles, d'ancres et d'agrès de toute espèce. Les portes de l'hôtel des monnaies, qu'on ne songea à occuper qu'au bout de deux ou trois jours, se trouvèrent enfoncées, et toutes les valeurs avaient été enlevées. Enfin, on fut loin de prendre toutes les mesures convenables pour assurer au nouveau pouvoir l'héritage intact du pouvoir déchu. M. de Bourmont peut, jusqu'à un certain point, trouver son excuse dans la douleur dont la mort de son fils avait pénétré son âme ; mais M. Desprez, son chef d'état-major, mais M. Denniée, son intendant en chef, avaient-ils aussi perdu un ? ls ?

|

|

AÏN EL TURCK

ECHO D'ORANIE - N°249

|

C'était un petit village sage

Où tous le monde se connaissait et s'estimait

Il y avait la Mairie, les P.T.T. et l'Eglise à coté

O mon village tu étais si gai que tous le monde s'amusait

Je ne peux oublier tous ce monde dispersé

Nous étions unis et nous sommes tous parti

Ain el Turck est resté mais tout à changé.

La Rue Boukhatem n'est plus la même.

Rue cap Falcon à Foutu le "con"

La place Vassas n'est plus hélas.

Tout est parti avec mon voisinage

La station Alarcon ne porte plus ce nom.

La Boulangerie Férrère est partie en l'air,

Le Kiosque Agullo est au rouleau.

La pêcherie me fait pleurer à chaque fois que j'y vais.

Car mes Souvenir sont restés

Ain el Turck c'était un village mais aussi la reine de plage

L'algérie vous embrasse et vous envoi des caresses

Elle était votre maîtresse et plus maintenant hélas

Mais il ne faut pas lui en vouloir car elle vous aime encore

Louisa Boukhatem

Je dédie ce poème à tous les Pieds-Noirs d'Ain-el-Turck, notre village natal où nous sommes tous nés et grandis et finalement quitté, hélas et particulièrement à notre voisin M. Tari.

|

|

|

RAID TERRORISTE

HIER SOIR A BONE

Date inconnue de ces attentats

Envoyé par J.L. Ventura

|

|

Une jeune fille et deux Musulmans tués

5 Européens dont deux policiers blessés

UN HORS-LA -LOI ABATTU

BONE (D.n.c.g.). - les terroristes ont opéré hier soir, en plusieurs endroits de la banlieue bônoise. Alors que Ia nuit descendait lentement, vers 17 h. 30, un groupe de terroristes embusqués rue de Bélisaire, non-Ioin du Ruisseau d'Or, dans le quartier des Cités, ouvrit le feu sur des Européens. Une jeune fille, qui circulait, fut mortellement blessée et devait succomber peu après l'agression. II s'agit de Mlle Josette Gauci, âgée de 20 ans. BONE (D.n.c.g.). - les terroristes ont opéré hier soir, en plusieurs endroits de la banlieue bônoise. Alors que Ia nuit descendait lentement, vers 17 h. 30, un groupe de terroristes embusqués rue de Bélisaire, non-Ioin du Ruisseau d'Or, dans le quartier des Cités, ouvrit le feu sur des Européens. Une jeune fille, qui circulait, fut mortellement blessée et devait succomber peu après l'agression. II s'agit de Mlle Josette Gauci, âgée de 20 ans.

Aussitôt les forces de police, aidées par une patrouille d'une unité territoriale, encerclaient le quartier. Les rebelles surpris ouvrirent le feu sur les forces de l'ordre pour se dégager. Le commissaire de la police d'État. M. de Landau, fut blessé grièvement d'une balle au ventre, et le gardien de la paix Tabone reçut une balle en plein corps. Deux français-Musulmans qui se trouvaient à proximité furent tués, atteints par plusieurs balles.

Profitant de la surprise les terroristes prirent la fuite malgré l'énergique riposte des forces de l'ordre.

Grenade dans une épicerie

Pendant que se déroulait cette tragique fusillade, les terroristes lançaient une grenade dans l'épicerie de M. Portelli située rue Mirabeau dans le quartier de la Cité Auzas. A ce moment quelques personnes se trouvaient à l'intérieur du magasin. L'engin explosa et blessa aux jambes Mme Renaud, âgée de 70 ans, habitant rue Sisovath et le Jeune Bernard Portelli âgé de 7 ans, fils du propriétaire de l'épicerie. Les terroristes s'enfuirent vers la rue Célestin Bourgoin, en protégeant leur fuite de plusieurs coups de feu.

Pris en chasse par la police, l'un d'eux fut abattu. Il était porteur d'un revolver de calibre 6 mm 35.

Un scootériste blessé

Vers 18 heures hier également, un scootériste, M. Henri Baudon, potier, circulait sur la route du Pont Blanc. Les terroristes tirèrent sur lui plusieurs balles, l'une d'entre elles atteignit M. Baudon qui tut légèrement blessé.

Une vraie opération a été aussitôt déclenchée dans ces quartiers périphériques de la ville par la police et l'armée. Des suspects ont été arrêtés.

Grenade dans une bijouterie

Un autre attentat à la grenade a été commis le matin en plein centre de Bône à une heure où l'affluence est nombreuse. En effet, Il était 11 heures 30 lorsqu'un terroriste lance une grenade dans la bijouterie Carlin Santoni, située rue Trézel, à quelques mètres du Cours Bertagna, face au Crédit Lyonnais. A ce moment deux employées se trouvaient à l'Intérieur du magasin derrière le comptoir. Elles purent se jeter à terre avant l'explosion de l'engin qui fit des dégâts Importants, de nombreuses, glaces ainsi que des objets de valeur s'étant cassés par la déflagration. Aucune employée ne fut blessée. A l'issue de l'attentat, un individu qui s'enfuyait sous les arcades du cours Bertagna, poursuivi par un autre fut arrêté et conduit au commissariat. S'agit-Il du terroriste ? La police poursuit son enquête.

Coups de feu sur le commandant

de la station hertzienne à Bugeaud

A quelque, kilomètres de Bugeaud, station estivale située à 14 km de Bône, leu rebelles utilisant des armes de guerre ont tiré hier, neuf coups de feu sur le commandant de la station hertzienne qui n'a pas atteint. Les rebelles se sont enfuis.

B. L. de la dépêche de l'Est

|

|

UN CHANT DANS LA NUIT

L'Effort Algérien N°36, 7 janvier 1928.

|

Au cours d'un voyage que je fis, il y a quelques années, à travers la Kabylie - aux sites agrestes, pittoresques et enchanteurs, il m'arriva d'être surpris par la tombée de la nuit, dans un douar éloigné de la gare. Les seuls européens installés dans ce douar sont des Religieux Franciscains, qui s'empressèrent - aussitôt que ma présence leur fut signalée - de m'offrir l'hospitalité nécessaire. J'acceptai cette aimable invitation.

L'établissement de ces prêtres Franciscains est situé sur une colline d'où l'on découvre un immense et merveilleux panorama. Le clocher du couvent dresse sa silhouette simple, mais majestueuse, face au Djurdjura que les connaisseurs appellent : les Alpes Algériennes. A l'époque où j'effectuai le voyage que je narre ici, les cimes du Djurdjura étaient recouvertes du manteau blanc de la neige. Spectacle grandiose qui procure la joie des yeux, et l'élévation de l'âme - attirée à son insu, vers l'Infini, vers DIEU, son Créateur. Vision enchanteresse, dont je pus jouir tout à mon aise, dès mon réveil, le lendemain matin.

Entre nous, chers lecteurs, je puis vous confier que j'eusse préféré descendre dans un quelconque hôtel, pour y dîner et y passer la nuit. Le motif ? C'est que, quoique profondément croyant, et, sans doute à cause de cela même, j'ai toujours eu une grande aversion pour ce que l'on est convenu de désigner sous le nom de " cléricalisme ". J'ai dévoré (excusez l'expression), tant de lectures sur ce sujet ! Ces Religieux Franciscains me paraissaient, à priori, incarner l'esprit de domination, de dictature, de théocratie sociale, en un mot foncièrement opposé à mes idées de liberté et de démocratie.

Faute de restaurant, ou d'auberge quelconque, et n'ayant pas l'embarras du choix, je deviens donc l'hôte de ces Messieurs Franciscains. Je suis loin de le regretter.

Nous causâmes longuement. Il fallut me rendre à l'évidence, c'est-à-dire à une plus exacte et plus équitable appréciation du rôle, de l'œuvre de ces prêtres installés au milieu des populations si laborieuses de Kabylie. Se tenant à l'écart des agitations politiques qui divisent souvent les hommes, le programme de ces missionnaires consiste à faire du bien, le plus de bien possible autour d'eux. Pratiquant ainsi la philanthropie sociale, sous mille formes, ils s'efforcent, de plus, de conquérir au Christianisme, les pauvres âmes innombrables, égarées dans tes ténèbres islamiques. Ce programme est tout simplement magnifique, admirable.

J'interrogeai une foule de gens, musulmans el convertis. Tous furent unanimes à me louer les qualités et les vertus du R. P. Louis Vidal, le supérieur de la Mission des Religieux Franciscains. Sa simplicité, son esprit de dévouement, sa charité exemplaire, sa bonté inépuisable, sa vie digne et honorable, lui ont valu un respect le plus grand en même temps qu'une sympathie générale et ardente. Il me faut également ajouter que la bonne Mère Jean-de-Dieu, Supérieure des Religieuses Franciscaines, dans ce même douar, personne dévouée et aimable, jouissait, elle aussi, d'un grand crédit et d'une affection déférente, mais vive, tout à fait justifiée.

Le dîner, composé du menu frugal ordinaire - auquel, cependant, on avait, en mon honneur, ajouté un supplément - venait d'être achevé. Les Franciscains, quittèrent le modeste réfectoire et montèrent au premier étage, où se trouve leur chapelle, afin d'y réciter, en commun , la prière du soir.

Pendant ce temps, je me mis à faire les cent pas dans la cour de la maison religieuse, tout en savourant - en vrai touriste et en bon fumeur qui se respecte - un de ces cigares londrès dont j'avais fait, lors de mon départ d'Alger, provision pour mon voyage.

II fait une obscurité profonde. La population paysanne et travailleuse des montagnes du Djurdjura, se couche dès la tombée de la nuit, dans ces villages aux maisons basses, dénuées de tout confort, sans cheminées, sans fenêtres - maisons entassées les unes contre les autres sur les hauteurs. Le silence est complet, impressionnant. Il n'est troublé que par les aboiements de chiens que l'on entend là-bas, dans le lointain. On entend aussi le murmure régulier, monotone mais agréable, de la rivière qui coule paisiblement, au fond de la vallée.

Cependant, il n'est pas encore neuf heures - disons 21 heures - c'est-à-dire le moment où, dans les villes, la foule joyeuse et avide de plaisirs, envahit les salies de spectacles : théâtres, cinémas, dancings.

Ici, tout dort. Nul bruit. On se croirait presque dans un pays inhabité. Pas le moindre réverbère dans ces montagnes. La seule lumière encore visible est celle que projette, dans la cour où je continue à me promener, en fumant, la fenêtre de la chapelle des Pères Franciscains.

Or, voici que des voix d'hommes, graves et lentes, s'élèvent soudainement, coupant le silence. J'entends également l'accompagnement d'un harmonium.

Qu'est-ce donc ? C'est le chant suave du " Sancta Maria ". Les paroles latines se succèdent en l'honneur de la Vierge du Ciel. J'écoute la ravissante musique.. Succure miseris... ora pro populo...tuum sanctam commemoralionem. Maintenant, c'est fini. La nuit redevient silencieuse.

Chaque Franciscain - après cet hymne à Notre-Dame-d'Afrique - rejoint sa cellule. Je monte dans la " Chambre des Etrangers ", qui m'a été indiquée avant le dîner. Probablement plus confortable que les autres, elle se compose du mobilier suivant : un lit en fer (à une place), deux chaises, une table de nuit, une table à écrire ; c'est tout. J'y ai excellemment dormi.

De bonne heure, la cloche du couvent me réveille. Je remercie les Religieux Franciscains de leur délicate attention à mon égard, et je prends congé d'eux. Je regagne la gare, pour rentrer à Alger, me promettant bien de relater pour les lecteurs de l'Effort Algérien ces impressions de voyage, et notamment le charme incomparable que produisit sur mon âme, le chant du "SANCTAMARIA", en Kabylie... chrétienne, ou... musulmane (comme on voudra).

(Un conseil en terminant : ne cherchez par trop à savoir si les Religieux dont je vous ai entretenu sont ou ne sont pas réellement des Franciscains.)

Joseph Zentar

|

LES ŒUVRES DE MUSETTE

LE MARIAGE DE CAGAYOUS

|

CHAPITRE V

Scaragolette

Le petit à ma soeur y g... à mort en sautant dessus un pied comme si jouerait à la marène.

D''aoùsque que tu viens, petit cochon, et quoi c'est ti as fait encore ? elle crie Chicanelle. Voir moi ça qu'il a l'ait vec son tablier que ,j'y a mis prope ce matin ! Me casse pas les oreilles ; j'a pas assez me faire le mauvais sang vec ton père et vec ton onque, non ?

- Kiki y m'a mordu, y g... Scaragolette.

- Qui c'est Kiki ? Le petit à la charbonniere.

Non. C'est le chien à Thomasette, du temps que nous jouons le tchic-tchic.

- Et aoùsque y t'a mordu, Kiki ?

- Je sais pas, y pleure Scaragolette.

- C'est bien fait pour toi ! Ça t'apprendra de pas jouer vec les chiens, une aute fois.

C'est lui qu'il a commencé, pourquoi j'y a touche un peu la queue vec la cigarette que j'a ramassée.

Vec la cigarette allumée ? j'y demande à le petit.

- C'est Thomasette qui se tirait une bouchée ; moi non.

Manque plus que tu fumes le tabac à prisent, elle crie Chicanelle en colère. Si jamais je t'attrape, je te tombe les dents vec un soufflet, petit merdeux !

- C'est pas moi !

Tu veux te taire. Hein, ou tu veux la raclée ? Mouche toi ton nez ça vaudra mieux...Pas vec ton tablier, spèce de vaurien. Ti as pas le mouchoir ? Qu'est-ce ti as fait de cuilà que je t'a ,mis dedans la poche ?

- Un enfant y m'a fait mendja galette.

- Fais voir ici que je t'assomme.

Oilà Scaragolette qui se sort d'en dessous ses effets un bout du chiffon sale, vec tout plein des noeuds, qu'un y a une pierre dedans.

Pour l'amour à Sainte-Joséphine, elle dit nia soeur, arrégardez-aloi ça qu'il a fait vec son mouchoir tout neuf ! Dessur la paille y me met ce petit si je le laisse ! A l'Harrach, tu rentres un jour, c'est moi que je te le dis. Mais arrégardez-moi ce mouchoir quel état qu'il a mis !

C'est pas moi, y répond Scaragolette ; c'est un enfant.

-- Comment qui s'appelle "

II a pas le nom.

Assez, petit menteur !

Pourquoi tu le portes pas à l'école pour qu'on s'apprend à lire, j'y demande à ma soeur ?

- Y a pas la place ; à une aute école que j'a été, on l'a pas voulu qui rentre pourquoi il a un blanc dessur la tète que ça ressemble la pélate. Un coup de caillou c'est je m'en rappelle bien, va. Et pis faut qu'on porte l'astrait de naissance. Moi je veux pas qu'on connait que Scaragolette il est naturel et que tous les enfants y se l'appellent bâtard. Mieux qui reste bourriquot jusqu'à temps que son père il l'aye reconnu.

- Par force faut que tu te l'envoves à l'école. Y a la loi dessur ça.

- Assez ! et moi ça nie fait plaisir que mon petit y reste vec moi. qui c'est qui me commande ? Amène le cuilà-là. que nous parlons moi et lui...

Scaragolette ! Aousqu'il a parti encore ?

Scaragolette, sans dire rien, y s'avait plongé la tête dessur un bout de pain, y s'avait choppé une poignée des olives cassées dedans la jarrette qu'elles sont, et vingà de se trotter dehiors. Scaragolelte il aime se barbotter les olives pour jouer à lancer les noyaux vec le tuyau comme si ça serait les lionces. Le goût, maintenant, c'est qu'on va se casser les verres à les lampes à les magasins. Vec Scaragolette faut rouvrir l'oeil dessus tout à la maison ; chaque chose que ça li plait, y se le barbote pour jouer. Avant, quand ma soeur elle s'achetait les allumettes bougie bleues, qu'un li dit les allumettes arabes, jamais y reste une boite ; Scaragolette y se les portait dessur les rails à les tramelecs pour les faire péter. Qué filou qu'il est ce gosse là !.

- Faut que je me l'attache vec la corde, à le pied du lit, elle dit Chicanelle. C'est trop, ça qui me fait faire la bile, ce petit !

- Laisse-le qui prend l'air, va ! Dedans la rue y s'apprend ça que c'est le monde, mieux que dedans les jupons de sa mère.

Pardi, toi ti as passé le temps dessur les pavés, c'est naturel que tu parles comme ça ! Mais au jour d'aujourd'hui le monde il a sang : pour manger le pain, y faut abaisser sa tète.

- Encore tu parles vec le pain ? Tout à l'heure, tu dis que les filles elles se prend un homme rien que pour manger le pain...

- C'est faux. J'a dit comme ça que quand un homme y se marie. y faut qu'il aye de quoi donner à manger à sa femme.

- Le pain, le pain, ti as dit.

Bien sûr qui faut gagner le pain, les hommes comme les femmes, naps que ti es ! Assez. ho, d'angorer à le pibllic vec le pain. Moi je me connais des filles qu'elles gagnent cinquante sous par jour à la fabrique et qu'elles dépensent rien que dix sous pour manger. Ça qui reste c'est pour s'acheter la robe, les rubans, la poude de riz, l'odeur, les bottines, le chapeau et un tas des trucs, comme si elles font concurrence à les femmes riches. Chaque bonne qu'y a, à présent, elle veut s'habiller la même chose qu'à sa patronne. On pense rien que à faire des osquinfes et un tas de fantaisies que ça fait ch... Si la bonne elle se tient la sanche que sa bourgeoise elle est un peu fourneau et que le patron il a le flous, elle continence de li jeter le broumitche vec les cheveux bien anrangés, vec le peigne doré, vec quate ou cinq dimi jupons par en dessous sa robe que ça li fait la popa comme une pastèque, et après, vingà de s'amorcer à le type sans faire ensemblant, jusqu'à temps qui s'y achète les meubes et tout ça qui faut... Tss ! tu te crois qu'on connait pas alorss !

- Mieux que tu dis qu'y a pas des femmes qu'elles sont honnêtes ! Si les hommes ça serait pas tous des crapules, les femmes elles viendraient pas si malheureuses.

Qui c'est qu'il a commencé à sercher à l'aute, qui c'est ? A peine une fille elle commence de pousser les tétés, tout de suite elle veut qu'on fait entention dessur elle. Sans dire rien, elle fait la provocation. Et après. si un y se choppe le hameçon qu'un li catouille le nez et qui vient ça qui vient, oilà la fille qu'elle dit qu'on l'a trompée, que les hommes c'est des cochons qui pensent rien que rigoler et un sac des histoires que ça fait sortir tous les concierges de dedans son trou...

- C'est dedans les livres que ti as appris tout ça ? Eh bien, c'est pas pour dire. mais ça vaut mieux que tu restes bourriquot comme avant, pourquoi ti as perdu tous les économies de l'entelligence que ti avais mis à la caisse d'épargne. Toi tu parles de rien que de. ça que ti as vu ; et ça que ti as pas vu ça compte pas. Tout le temps tu restes dedans la rue, forcé que tu connais rien que les filles de les rues. L'aute qualité elle est en dessur de toi. Dommage qu'une fille comme je dis moi, elle aye port son coeur dessur un endividu qui vaut pas la corde qu'on s'attache les balais.

Quelle fille elle a porté son cœur dessur mon endividu ? Quelle ? Ma parole j'y envoie le portrait.

Ça te régare pas. Ça c'est muon affaire. Mais n'aye pas peur, va, je m'en vais y sortir le gout rien qu'en li faisant voir ça qu'il est ton niméro. Y manque pas des junhomnes cent mille fois pluss mieux que toi qui seront contents qu'un li porte la dot vec la fleur d'oranger et tout ça qui faut pour venir heureux.

- Splique de quoi tu parles au lieur de faire un tas des divinettes qu'on comprend rien.

- A quoi ça sert ? Foutche d'ici, va-t-en faire l'armée vec tes camarades. Mecieu Hoc il a bien raison.

Sacramento ! T'y diras à Mecieu Hoc que j'y pisse à l'endroit qu'on se commence à les couffins, de ma part. Je n'emporte à Scaragolette pour y payer la crème.

Laisse le petit là ousqu'il est. C'est pas la peine que t'y apprends à venir un voyou comme toi.

- Tu veux qui vienne avocat ou chef de garé, ho ?

Quand même y sera rien, encore sera pluss que toi, n'ave pas beur !

- Combien le kilo tu le vends :'

Ça iavous, elle crie ma soeur. si tu t'en vas pas d'ici, je sais pas quoi je t'envoie des-sur. Allez. balk, sale personnage.

J'a plus de courant. ho !

Comme Chicane!le elle est capabe de me f... dessur le caillou le fer à répasser qu'elle s'avait empoigné, j'a descendu en devant la porte, en bas la rue, pour arrégarder Scaragolette qui s'avait grimpé en haut un arbre.

(A suivre......)

|

|

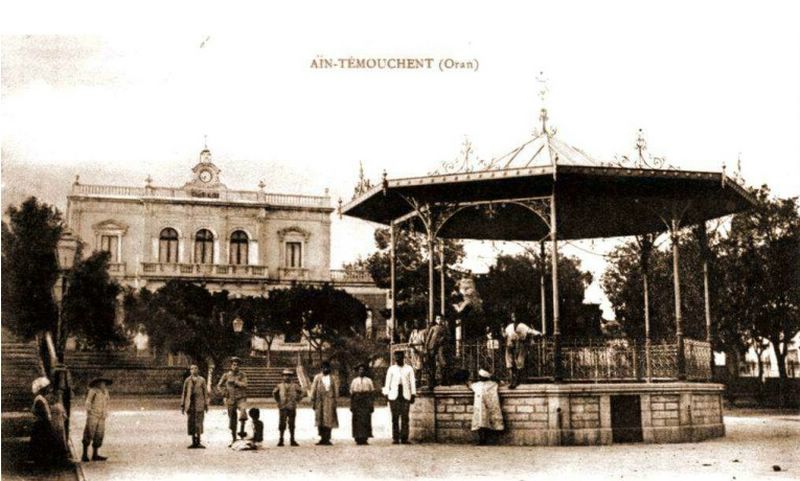

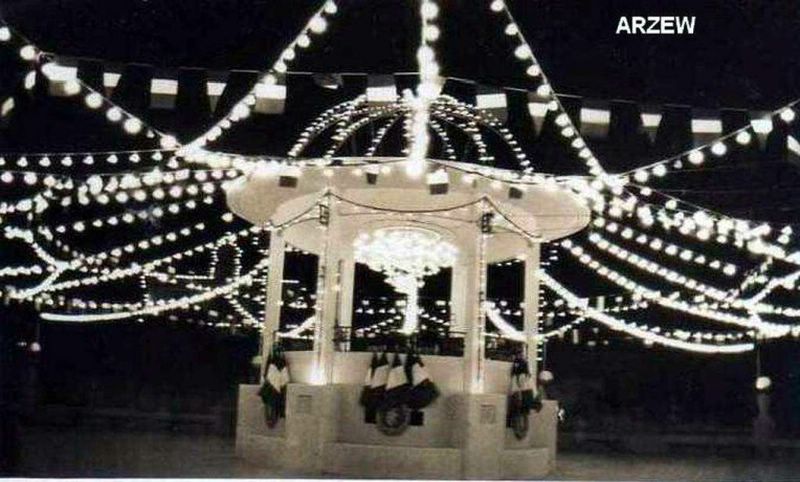

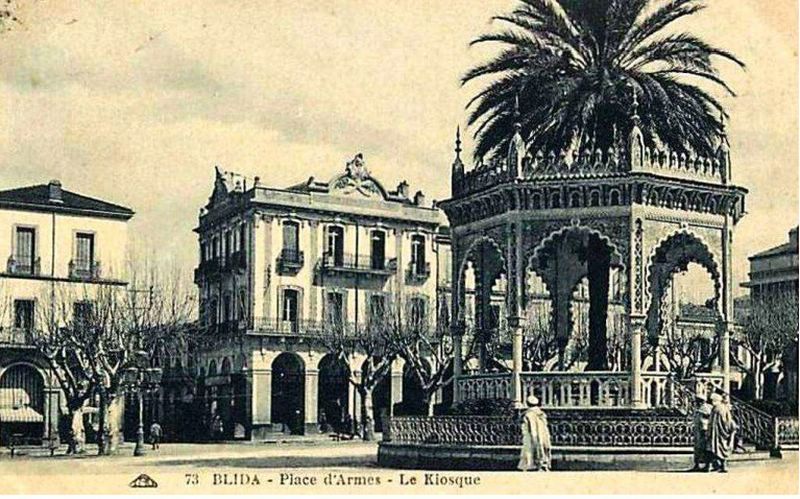

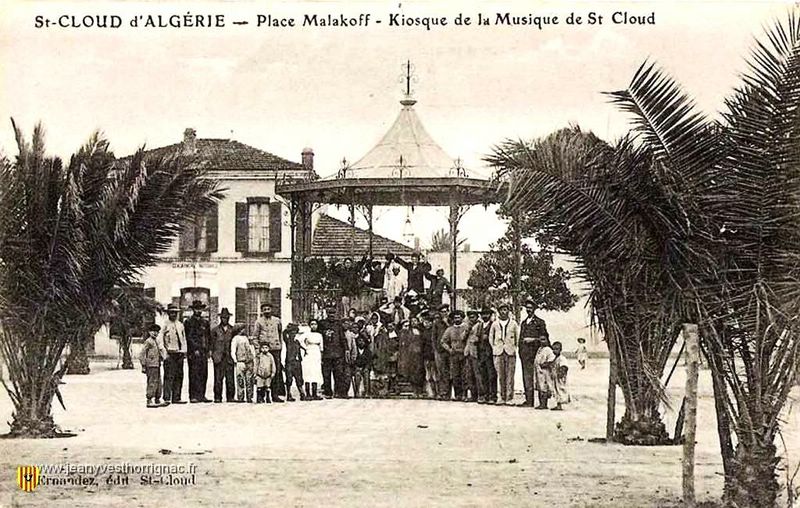

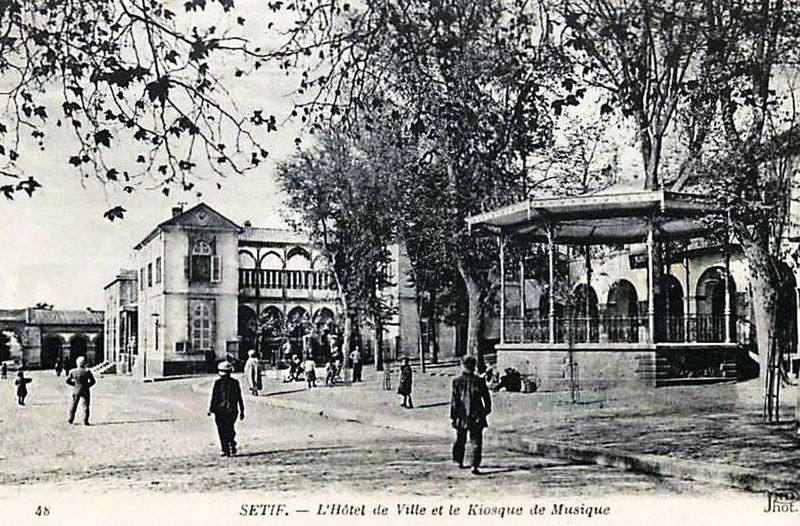

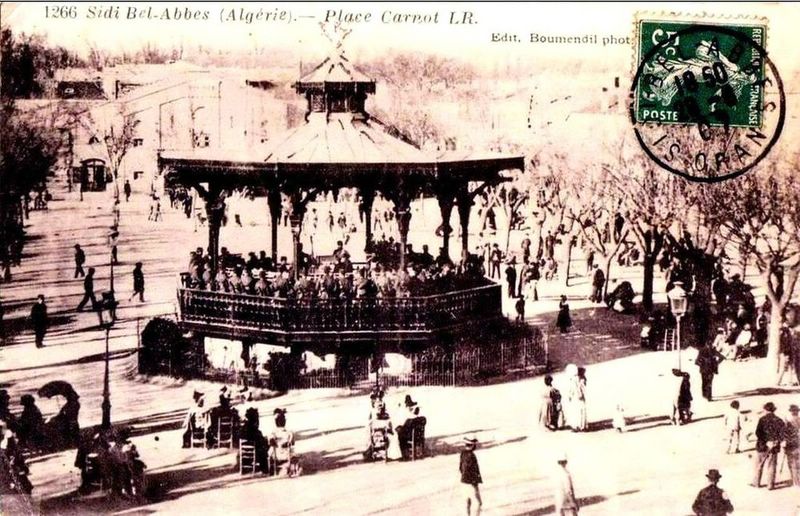

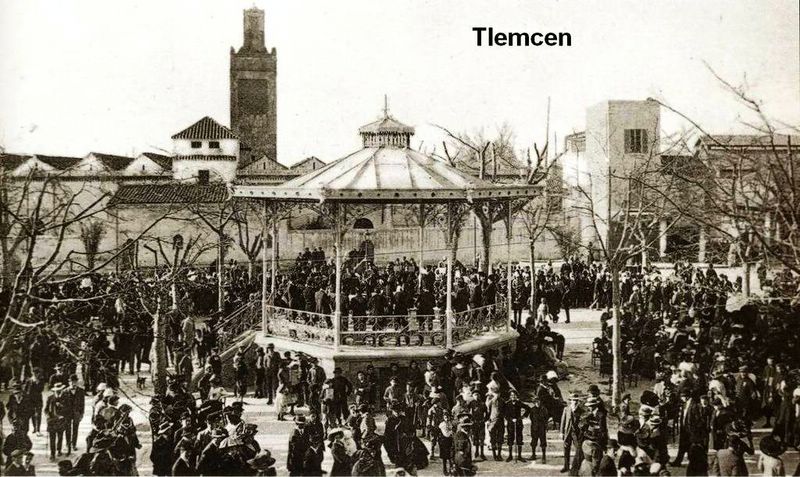

PHOTOS de KIOSQUES

Envoyé par M. Remy Lafranque

|

|

Docteur, j'ai un problème.

Envoyé Par Mme Elyette

|

|

Docteur, j'ai un problème. Tous les soirs, quand je suis au lit, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un caché dessous. Alors, je me relève pour regarder sous le lit et, bien sûr, il n'y a personne. Je me recouche, mais au bout d'un moment, je me dis que je n'ai peut-être pas bien regardé. Alors je me relève pour vérifier de nouveau, sans résultat bien entendu. Bref, j'ai beau me dire que c'est idiot, je ressens toujours le besoin de m'assurer que personne n'est caché sous le lit. Ça dure toute la nuit ... Docteur, tout cela me pourrit la vie, pouvez-vous faire quelque chose ?

Le psychiatre : Hum... Je vois... obsessionnel compulsif... Comptez quatre ans d'entretiens de psychothérapie, à raison de trois séances par mois, et je vous guéris de votre obsession.

Le patient : Euh... Combien ça va me coûter, Docteur ?

Le psychiatre : 60 euros par séance. Donc 180 euros par mois, soit 2160 euros par an et donc 8640 euros au final.

Le patient songeur : Euh... je crois que je vais réfléchir.

Six mois plus tard, le psychiatre rencontre le type dans la rue, par hasard :

Alors ? Pourquoi n'êtes-vous jamais revenu me voir ?

Le patient : C'est que ... 8640 euros ... alors que mon livreur de pizza m'a résolu mon problème pour 30 euros seulement.

Le psychiatre vexé : Votre livreur de pizza ? Vraiment ? Et comment a-t-il fait ?

Le patient : Il m'a conseillé de scier les pieds de mon lit !

Bonne journée Docteur.

|

|

|

| Yousouf, Un exceptionnel destin

Envoyé par M. Christian Graille

|

|

Archives militaires - Yusuf par E. Balme - l'Algérie de 1830 à 1840 - annuaire encyclopédique - documents officiels - annales algériennes

Joseph Venturi dont l'origine est assez incertaine et l'histoire diversement racontée, surtout dans la première partie de sa vie, est né en 1809 sur l'île d'Elbe. Il raconte que très jeune en 1814 il a vu Napoléon mais ne garde aucun souvenir de ses proches ; Pauline Borghèse, sœur de l'Empereur venue lui rendre visite, séduite par l'intelligence de l'enfant aurait proposé de prendre à sa charges ses études dans un collège de Florence ; d'autres sources indiquent que c'est sa famille qui aurait eu ce dessein.

A cette époque la Méditerranée était infestée de corsaires. Le bateau qui cinglait toutes voiles aux vents vers les côtes toscanes et à bord duquel avait pris place l'enfant âgé d'environ sept ans, fut attaqué et arraisonné par des marins barbaresques ; Joseph fut fait prisonnier et débarqué à Tunis où ses geôliers le livrèrent au Bey. On aurait alors pu penser qu'il serait destiné, comme d'autres d'ailleurs, à devenir eunuque, mais le sort en décida autrement.

Résidant au palais il fut remarqué par un chirurgien français qui fortement impressionné par sa vivacité intellectuelle usa de son influence auprès du Bey afin de permettre à l'enfant d'échapper à un si funeste sort ; il obtint du souverain la promesse de diriger le jeune garçon vers l'école des Mameluks que certains rejoignaient dès l'âge de treize ans.

Résidant dans le sérail on lui fit alors embrasser d'autorité la religion musulmane et Joseph, comme par enchantement, devint Yousouf. Il ne tarda pas grâce à son esprit vif à se faire remarquer de ses maîtres ; Jusqu'à l'âge de douze ans il suivit l'enseignement difficile de la rigoureuse école coranique; il apprit l'Arabe, l'Espagnol, le Français, le Turc langues qu'il parla, semble-t-il couramment, et la maîtrise de l'art de la guerre ; peu à peu on loua son adresse, sa folle témérité et son courage hors du commun.

Avant d'atteindre ses vingt ans il fut nommé Bey de camp, distinction équivalente à celle de général français ; respecté, admiré, vénéré par le peuple, ce chef des Mamelouks (1) du souverain tunisien s'illustra dans de nombreuses campagnes et combats auxquels il participa hors de Tunisie.

A son retour en 1830 il retrouva la compagne de jeux de son enfance, la princesse Kabira marié à un prince ; une tendre complicité et une passion brûlante uniront les deux jeunes gens ; on murmure même qu'un eunuque les ayant surpris, Yousouf prit l'audacieuse décision de le suivre dans les jardins du palais, de l'attendre en embuscade et de le massacrer. Victime de sa folle imprudence il fut alors forcé de chercher son salut dans la fuite et prépara son évasion u pays.

Il quitta le sérail en concevant, avec la complicité du consul général de France, un stratagème lui permettant de fuir et d'échapper à une inévitable arrestation. Un accord intervenu entre le commandant d'un brick l'Adonis et le représentant français en Tunisie permit à Yousouf d'embarquer et d'arriver le 14 juin 1830 tout près d'Alger, à Sidi Ferruch, où l'escadre préparait les premières missions de la conquête.

Il entra au service de la France et toute incertitude sur les évènements passés de sa vie disparaît ; sa connaissance des langues apprises à Tunis et plus particulièrement l'Arabe et le Turc vont faire de lui un auxiliaire précieux et un interprète de tout premier choix ; il obtint et donna à ses supérieurs de précieux renseignements sur les mœurs, la tactique, les armes des Arabes.

Plusieurs missions périlleuses dont il s'acquitta avec zèle et intelligence auprès des chefs de plusieurs tribus éloignées lui ouvrirent la carrière des armes

Après la prise d'Alger le général Clauzel le nomma agha puis, en décembre 1830, capitaine à titre provisoire au premier escadron des chasseurs algériens. Il se fit rapidement remarquer par ses qualités de guerrier, de stratège, par un courage à toutes épreuves et une rare intelligence ; son grade de capitaine lui fut définitivement acquis en mai 1831. L'un de ses plus grands faits d'armes resta la conquête de la ville de Bône en mars 1832.

Après le pillage et la dévastation de sa ville par les troupes du Bey de Constantine, Ibrahim le Bey de Bône avait réussi bien difficilement à repousser les assauts meurtriers et répétés de Ben Aïssa ; doutant peut-être de la capacité de résistance de ses soldats il évacua la ville et se réfugia à Bizerte. Yousouf conçut avec le capitaine d'Armandy le projet de s'introduire dans la ville avant que les assiégeants ne s'en aperçoivent ; lorsque le pavillon français fut arboré, Ben Aissa lança une violente attaque contre la ville qui échoua; il envisagea alors de corrompre quelques militaires de la garnison chargés d'assassiner les deux officiers, de massacrer les soldats et de s'emparer de la citadelle ; ces derniers avisés du complot rassemblèrent les conjurés et Yousouf leur dit : " Vous avez résolu de livrer la Casbah à l'ennemi; Vous êtes des traîtres et des lâches ; je sais que certains d'entre vous ont résolu de se défaire de moi et que c'est la nuit prochaine qu'ils ont choisi pour mettre à exécution leur infâme projet. Les coupables me sont connus; qu'ils frappent d'avance ceux qui ne craindront pas de porter la main sur leur chef ; Jacoud, Mouna, vous restez impassibles ; Voici le moment propice de mettre une partie de votre projet à exécution : frappez, je vous attends. Vous ne me donnez pas le signal de l 'attaque alors moi je commence " et de deux coups de pistolet il leur fracassa le crâne puis à la tête de ses troupes il fit subir à Ben Aïssa de bien cruelles pertes.

Quelques mois plus tard Ibrahim voulut reprendre la ville à la tête d'une troupe de 12 à 15.000 hommes, Youssouf fit une sortie dont lui seul avait le secret et le battit définitivement.

Ses faits d'armes et sa brillante conduite lui valurent en avril 1833 le grade de chef d'escadron du troisième régiment de chasseurs d'Afrique et pendant trois ans d'un séjour ininterrompu à Bône ; il montra maintes fois son courage et son habileté à mener une attaque. Il fit subir aux soldats du Bey de Constantine, qui avaient ravagé le territoire des Eulma alliés de la France, une cinglante et cuisante défaite. Près de 200 ennemis tués et 40.000 têtes de bétail capturées.

Yousouf fut nommé bey de Constantine mais ce titre ne fut jamais qu'honorifique.

Après la malheureuse expédition qu'il avait provoqué contre cette ville en représentant la marche sur cet objectif comme une promenade militaire, il quitta Bône en mai 1837 pour regagner Paris durant un an.

De retour en Algérie , le maréchal Bugeaud demanda, en 1842, qu'il soit promu au grade de colonel et commandant de tous les spahis car, disait-il,

" il était bien peu d'officiers de cavalerie légère qu'on puisse lui comparer et que jamais on n'avait montré plus d'élan, plus d'activité d'esprit et de corps ".

En 1843 sous les ordres du Duc d'Aumale il participa à la prise de la smala d'Abdel Kader puis en 1844 à la bataille d'Isly, à la frontière marocaine contre les troupes du sultan du Maroc Moulay Abd- er- Rahman et sous le commandement du général Bugeaud.

Par la suite Il obtint la reddition des tribus kabyles et s'empara en 1852 de la ville de Laghouat.

Après un court séjour en Crimée il devint gouverneur de la ville d'Alger de 1855 à 1865, puis nommé général en 1856 ; il participera aux opérations de Kabylie et a l'expédition du Djurjura.

En 1865 Napoléon lll nomma Mac Mahon gouverneur général de l'Algérie ; mais l'homme peu enclin à partager les honneurs posa comme conditions avant d'accepter son poste que Yousouf soit affecté en Métropole. Le 8 mai 1865 le héros emblématique quitta Alger salué sur le port par une foule enthousiaste où européens, arabes, kabyles, noirs, civils et militaires se mêlent, animés par la même ferveur.

Nommé commandant de la division de Montpellier en 1865, il s'éteignit à Cannes le 16 mars 1866 ; quelques jours après, ramené à Alger, l'armée et la population lui firent des funérailles nationales et selon ses vœux il fut enterré dans les jardins de sa villa ; il y reposera jusqu'en 1909 puis inhumé au cimetière de Saint Eugène à la périphérie de la capitale.

Commandeur de la légion d'honneur en 1843, puis grand officier en 1852, il fut promu grand-croix en 1860.

En 1845 il avait abjuré le mahométisme, s'était reconverti à la religion chrétienne et avait épousé une nièce du général Guilleminot ; il aimait profondément l'Algérie et ne la quitta qu'à regret.

Mais n'est-ce pas le capitaine Pélissier qui détenait une partie de vérité sur le cheminement exceptionnel de Yousouf lorsqu'il disait : "On a donné à Joseph plusieurs grades dans l'armée, c'est une faute; on l'a fait capitaine et chef d'escadron : c'était lui mettre des lisières que sa structure ne comporte pas, le turban lui allait infiniment mieux; c'était l'étouffer sous un habit étranger, il fallait lui laisser le sien. Qu'est-il arrivé ? Lorsqu'il était chef d'escadron pour nous, il est resté bey pour les Turcs à Bône qui lui rendaient des honneurs inconnus, qui lui baisaient les mains. C'est que, malgré nous et malgré nos formes, il est resté lui et c'est là le seul rôle qui puisse nous donner cet homme tout entier. On pouvait le grandir par la dénomination si l'on ne pouvait le grandir par le grade. On l'eût appelé bey, cheik, gouverneur ; c'eût été un commandement à siéger au milieu des Arabes qu'il fallait demander pour lui; avec son courage éprouvé, sa connaissance de la langue du pays il était dans les conditions du succès et c'est le succès que nous devions chercher.

Aujourd'hui que Joseph est arrivé à l'apogée de l'avancement nous ne pouvons plus y rien changer. Nous l'avons fait général et nous avons par conséquent récompensé amplement ses services. Depuis, il a épousé une Française, une jeune personne appartenant à une des meilleures familles de la capitale et il est maintenant dans les meilleures conditions pour devenir nôtre et par conséquent se faire naturaliser Français ".

La vie de cet homme étonnant, habile, intelligent et rusé ne fut qu'une succession d'aventures aux multiples facettes, et aux rebondissements souvent surprenants, voire rocambolesques :

Captif du bey de Tunis alors qu'il n'était qu'un enfant, amoureux d'une princesse, fuyant le pays pour débarquer en Algérie en 1830, interprète de l'armée française, chef des spahis, couvert de gloire grâce à ses exploits guerriers, général, on a dit de lui qu'il fut un homme exceptionnel, au destin hors du commun, audacieux, courageux, téméraire, dévoué envers ceux dont il avait reçu les bienfaits et fidèle dans ses affections et ses amitiés.

Mais cette vie trépidante recèle, à n'en point douter, des périodes moins brillantes peut-être, moins connues certainement; et si des ombres subsistent encore sur l'épopée, elles aussi concourent à apporter ce charme et ce mystère qui entourent très souvent les héros et participent au mythe et à la légende… Yousouf fut de ceux-là.

C. Graille

(1) troupes d'élite, membres d'une milice formée d'esclaves ou de captifs au service des califes musulmans et de l'empire ottoman.

|

|

| Voyage dans la Régence d'Alger

Par le Docteur Shaw. Edition 1830 (a)

Envoyé par M. Christian Graille

|

|

Texte traduit de l'anglais par J. Mac Carthy, membre de la société géographique de Paris.

Toutes les denrées nécessaires aux besoins de la vie sont ici à très bas prix. Par exemple on peut se procurer pour moins d'un centime (1) un gros pain, une botte de navets et un petit panier de fruits. Une volaille vaut 25 centimes, un mouton environ 4 francs 40 centimes, et une vache avec son veau 25 francs. Le blé ne coûte ordinairement, année commune, qu'un franc 50 à 1 franc 80 centimes le boisseau (2).

Cette modicité de prix est un bienfait pour les habitants du pays qui, comme tous les Orientaux, mangent beaucoup de pain. En effet on compte que sur quatre personnes, il y en a trois qui s'en nourrissent exclusivement, ou tout au moins de pâtes faites avec de la farine d'orge et de froment.

Il existe dans toutes les villes et les villages des fours publics. Les Maures font ordinairement lever la pâte ; mais il n'en est pas de même des Bédouins, qui, dès que celle-ci est pétrie, en forment des gâteaux minces, qu'ils cuisent sur la braise ou dans un tajen (3). Tels étaient les pains, les beignets et les gâteaux sans levain dont il est si souvent mention dans l'Écriture Sainte.

Dans la plupart des familles on moud soi-même le froment et l'orge dont on a besoin.

Outre le bouilli et le rôti (plats qu'ils accommodent d'une manière fort délicate), les Turcs et les Maures mangent encore toutes sortes de ragoûts et de fricassées. Chez les gens riches, on sert aussi un grand nombre de plats d'amandes, de dattes, de confitures, de laitage, de miel et d'une multitude d'autres comestibles semblables dont il serait ennuyeux de faire ici l'énumération. J'ai vu quelquefois servir dans leurs fêtes plus de deux cents plats qui étaient apprêtés au moins de quarante manières différentes.

Mais les Bédouins et les Kabyles n'ont ni les ustensiles ni les commodités nécessaires pour faire des repas aussi splendides. Deux ou trois plats de bois, un pot et un chaudron composent toute la batterie de cuisine du plus grand émir.

Tous, depuis le plus pauvre Bédouin jusqu'au plus riche pacha, ont cependant la même manière de prendre leur repas. Ils se lavent premièrement les mains, après quoi ils s'asseyent les jambes croisées autour d'une natte ou d'une table basse. Mais ils n'ont pour tout linge de table qu'un grand essuie-mains qui est disposé autour de la table. L'usage des couteaux et des cuillers n'est pas général parmi eux, leurs viandes étant bouillies ou rôties au point qu'il n'est pas nécessaire de les découper. Leur couscous et autres mets du même genre que nous mangerions à la cuiller se servent tièdes.

Aussitôt que la table est servie, les convives mettent tous à la fois la main droite dans le plat, puis chacun en retire avec les doigts la quantité suffisante pour une bouchée et en fait dans la paume de la main une petite boulette qu'il avale ensuite. Dès qu'un convive a mangé suffisamment, il se lève, et après s'être lavé, s'en va, sans proférer un mot et un autre prend aussitôt sa place. Il en résulte souvent que le valet succède à son maître car ces peuples ne connaissent pas l'usage d'avoir plusieurs tables.

Lorsqu'ils prennent leurs repas ou pour mieux dire toutes les fois qu'ils mangent ou boivent, qu'ils travaillent ou qu'ils entreprennent quelque chose, ils ne manquent jamais de prononcer avec beaucoup de respect et un grand sérieux le mot bismallah, c'est-à-dire au nom de Dieu ; et lorsqu'ils ont fini de manger ou de travailler celui d'alhamdjllah, ou le Seigneur soit loué !

Les Turcs et les Maures se lèvent en général de très bonne heure et ne manquent jamais de faire leurs dévotions publiques au point du jour ; ensuite chacun se met à son ouvrage ou vaque à ses affaires accoutumées jusqu'à dix heures qui est ordinairement celle du dîner (4) ou du soleil couchant ; on prie encore lorsque le guet commence sa ronde et on se couche dès qu'il fait nuit (5).

Beaucoup de gens oisifs passent la journée à causer dans les hafeffs (boutiques de barbiers), aux bazars ou dans les cafés tandis que nombre de jeunes Turcs et de Maures, ainsi que des militaires non mariés, font des parties de plaisir à la campagne ou se divertissent dans quelques lieux publics ; ce qui, à la vérité, est expressément défendu par leur religion mais que les magistrats sont souvent obligés de tolérer pour différents motifs.

Les Arabes, quand ils ne sortent pas, restent tranquillement chez eux à fumer au frais. Ils ne connaissent point les plaisirs domestiques et ne savent ce que c'est de causer avec leurs femmes ou de jouer avec leurs enfants. Tout ce qu'ils aiment le plus au monde, ce sont leurs chevaux, qui sont les seuls objets de leurs soins ; ceux dans lesquels ils font consister leurs plus grandes jouissances ; et jamais ils ne sont plus satisfaits que lorsqu'ils se trouvent éloignés de chez eux, occupés à chasser, ou livrés à d'autres divertissements.