|

|

|

LA SEYBOUSE

La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE

Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général

l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD

se trouve dans la page: La Seybouse,

|

Écusson de Bône généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint

Avertissement :

Il est interdit de reproduire sur quelque support que ce soit tout ou partie de ce site (art. L122-4 et L122-5 du code de la propriété intellectuelle) sans autorisation expresse et préalable du propriétaire du site..

Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyright et ne doivent pas être utilisés à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu l'autorisation écrite du Webmaster de ce site.

Les utilisateurs du site ne peuvent mettre en place de liens hypertextes en direction du site susvisé sans l'autorisation expresse et préalable du propriétaire du site, M. Jean-PierreBartolini.

Pour toute demande de reproduction d'éléments contenus dans le site, merci de m’adresser une demande écrite par lettre ou par mel.

Merci.

Copyright©seybouse.info

Les derniers Numéros :

239,

240, 241, 242,

243, 244, 245,

246, 247, 248,

| |

Le joli mois de mai

Chers Amies, Chers Amis,

Le cinquième mois de l’année civile. Le joli mois de mai. Issu du latin Maius (mensis), proprement « mois de la déesse Maia ». Rose de mai, rose pompon qui fleurit au mois de mai.

1er mai, fête du travail, fête des travailleurs. 1er mai fête du muguet. 1er mai seul jour de l’année où il n’y a pas de quotidiens.

Belle fête du 1er mai à tous dans l’amitié partagée.

Beaucoup se rappelleront que le mois de mai est convié à la Vierge Marie.

Les syndicats ouvriers vont se retrouver pour défiler dans les rues des villes, avec un certain nombre de slogans et de revendications pour une vie meilleure, se situant ainsi dans la longue chaîne des « 1er mai », marqués par la célébration des acquis sociaux à pérenniser et/ou à revendiquer.

Tout au long de la journée du muguet sera offert, signe de bonheur et de bonnes choses à venir ! Chaque amoureux ira chercher ou acheter ce brin pour l’offrir à sa belle, aux siens, à celles ou ceux qu’on aime ... « Il est revenu le temps du muguet » chanté par Francis Lemarque ou Danièle Darrieux.

Le mois de mai, ses jours fériés et ses ponts annoncent le retour des beaux jours pour le plaisir de tous…

C’est le moment ! Le moment de faire ce qu’il nous plait !

Ayez la fièvre au mois de mai, vous serez, tout l'an, sain et gai.

Bon mois de Mai à tous et toutes

Jean Pierre Bartolini

Diobône,

A tchao.

|

|

| Les Spectres du Passé.

Envoyé par Jean-Claude PUGLISI.

|

|

- Je m'étonne

Que ? La plupart des hommes

Aient si peur des spectres,

Eux, Qui acceptent si facilement,

De parler aux morts dans leurs songes.

Empereur HADRIEN

( 1er et 2ème Siècle après J.C. )

- S'il m'arrive très souvent, de songer à mille choses à la fois, je voudrais cependant, m'arrêter un instant sur l'une d'entre elles, qui me tient particulièrement à cœur, ce sont ce que j'appellerais = les Spectres du Passé !

- Mais, que penser de ces Spectres, qui viennent le plus souvent « chatouiller ma mémoire » et me faire revivre par leur présence, toutes ces âmes disparues ou non et parfois, depuis bien longtemps déjà. A l'automne de mon existence, je ne puis faire aujourd'hui le calcul exact, de tous ces gens, que j'ai bien connus et fréquenté de leur vivant et côtoyés de très près ou de loin au cours de ma vie. Mais, quand, dans ma mémoire, surgissent les images de ces trépassés ou, de ceux encore de ce monde, avec très souvent la perception du son de leur voix, c'est là que je m'autorise à parler de ces Spectres du Passé, qui, s'en viennent parfois, à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, pour envahir mon cerveau et garder tous mes sens en éveil. Alors, il me semble, les avoir tout près de moi, comme s'ils avaient vraiment ressuscité.

- Mais, quels sont ces "Spectres"- dont je veux parler ?

Eh bien ! Je vais commencer par évoquer, un spectre de quelqu'un je n'ai pas connu, puisque, décédé à l'âge de 33 ans, alors que je n'avais que 6 mois = mon Père ! J'ai pu le connaître, en regardant d'anciennes photographies et ainsi, me faire une idée précise de son visage. Il m'arrive quelque fois de côtoyer son spectre souriant et de l'imaginer bien vivant près de moi. Cependant, je n'ai jamais pu entendre le son de sa voix toujours silencieuse, peut-être ? Parce que, je ne l'ai jamais entendue étant bébé. Il m'arrive parfois, de le voir évoluer dans la boulangerie où, avec son frère Ninou ils travaillaient pour leur mère. Le spectre de mon Père revient parfois me hanter, puis, il s'évapore comme par enchantement, me laissant souvent bien pensif, mais, heureux tout de même, d'avoir pu un instant, me l'imaginer comme dans un rêve éveillé.

Une rencontre que je fais très souvent et qui me permet, de m'adresser au Spectre qui se présente à moi = celui de Ginette + ma regrettée petite épouse, disparue depuis longtemps déjà. C'est surtout le soir, que, je l'aperçois faisant face à moi, toujours souriante et assise dans mon grand fauteuil. Elle me dit des paroles, d'une voix que j'ai déjà entendues autrefois et qui viennent frapper tous mes sens en éveils. Souvent, je lui reproche gentiment, de ne pas venir plus souvent, pour me retrouver dans mes rêves, alors elle me sourit et disparaît de ma vue, puis, un vide fait place à cette belle image de ma chère petite épouse.

Parfois, c'est le spectre souriant de ma chère maman, qui s'en vient me visiter à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Je la vois parfaitement, vacant à ses occupations culinaires, dans notre cuisine à La Calle ou, à son travail, au sein de l'hôpital de la cité. Je l'aperçois assez souvent se rendant à l'église où, elle aimait aller prier. J'entends encore distinctement le son de sa voix et je perçois sa grande gentillesse, qui s'échappe toujours de sa personne. C'est alors que très souvent, je lui demande pardon, pour n'avoir quelque fois pas été gentil avec elle. Toujours elle me sourit et me tend les bras, alors je pense qu'elle m'a depuis longtemps pardonné. Ma chère maman, vient donc souvent me retrouver et même dans mes rêves, lorsque je dors du sommeil du juste. Autrefois, elle m'avait dit =" tu verras, tu me pleureras lorsque je serais partie !" Comme elle avait raison ma maman chérie.

Il m'arrive parfois de rencontrer Pétronille et Vincenzo, mes grands-parents depuis longtemps décédés. J'entends leurs voix dont je perçois les accents venus d'Italie, dits avec les mêmes mots entendus jadis. Mon grand-père fume tranquillement sa pipe, assis sur les marches des escaliers de notre immeuble et ma grand-mère toujours active, vaque à ses occupations ménagères. Parfois, elle s'installe tout près de moi, dans son grand fauteuil d'osier pour me raconter son pays ou, d'autres histoires, qui me reviennent alors à l'esprit. Après avoir tournoyé dans ma tête, ils disparaissent comme par enchantement, me laissant bien nostalgique de leur présence.

Il est bon de noter, que tous ces spectres ne concernent pas que les défunts, es vivants en font aussi partie intégrante, mais, quelque fois se sont des objets inanimés, qui viennent parfois s'offrir à ma vue et qui me projettent dans le passé ; des images connues, qui surgissent souvent dans ma mémoire, comme par exemple, un souvenir ancien que j'ai pu vivre autrefois... Ainsi, c'est tantôt les uns et parfois les autres, qui, viennent à moi, pour me dire des phrases et des mots déjà entendus, ou bien, se borner au silence. Ils passent brièvement dans ma tête, mais, parfois, ils s'attardent pour causer un moment avec moi, du bon temps où La Calle était un petit paradis. C'est aussi des images de lieux connus, en particulier La Calle d'autrefois, que je revois distinctement et qui me permet, de déambuler librement dans les rues de mon village. Parfois, c'est un plat de macaroni, qui vient chatouiller ma vue et mes narines et je me revois attablé dans la cuisine familiale, aux côtés de mes grands-parents et de ma mère. C'est aussi une chanson ancienne, qui s'en vient parfois bourdonner dans mon oreille. Mais, il ne faut surtout pas oublier, toutes ces choses inanimées, que l'on a pu ramener avec nous, lors du grand départ de là-bas. Tous ces objets, qui, silencieux dans leurs recoins, viennent aussi discrètement me rappeler une histoire de jadis.

Toutes ces images du passé, me laissent à la fois de la joie, mais aussi parfois de la tristesse.

Je dirais, que, je n'ai jamais pu comprendre, les personnes qui ont peur des morts, eux, qui rencontrent et parlent aux défunts dans leurs rêves. Mais, si on peut rêver en dormant, on peut aussi rêver avec les yeux grands ouverts et apercevoir ces spectres du passé défiler dans nos mémoires.

La religion chrétienne nous enseigne, que lorsque la mort survient, l'hypothétique âme quitte le corps pour rejoindre le ciel ? Mais à mon humble avis, la mort ne peut être que le néant et ce n'est seulement que les souvenirs, qui, tels des spectres, s'en viennent parfois frapper la mémoire des vivants, tel un film, qui se déroule chaque fois devant les yeux.

Spectres du passé, c'est dans les souvenirs que vous apportez à l'homme, que, vous vous manifestez, pour lui rappeler ceux qui ne sont plus ou, sont encore de ce monde. Aussi, revenez me voir autant que vous le voudrez, je serais toujours là pour vous accueillir.

Docteur Jean-Claude PUGLISI

de La Calle de France

Paroisse de Saint Cyprien de Carthage.

Giens- 83400 HYÈRES.

Le 29.11.2022.

|

|

|

LE 22 A DUZERVILLE

( Un plagiat du 22 à Asnières de F.Raynaud )

Envoyé par M. Georges Barbara

|

Angelo petit maraîcher maltais Bônois du Pont Blanc, décide d’aller vendre ses légumes au marché à bestiaux qui se tient le mardi à Duzerville.

Angelo petit maraîcher maltais Bônois du Pont Blanc, décide d’aller vendre ses légumes au marché à bestiaux qui se tient le mardi à Duzerville.

Pour ce faire, il se rend à la Poste de La Colonne avenue Garibaldi, pour réserver une place par téléphone ! Là il est en terrain conquis car c’est Lulu un de ses anciens flirts, qui tient le guichet !

*- » BONJOUR!!!!!!…. OH, HE….. BONJOUR LULU !….. O Luuluuuu…. je t’ai dis bonjour !

*- » Mamamille ! o tchoutche j’ai pas des z’haricots de mer dans les oreilles tout d’un coup, te peux pas crier un peu moins fort non, matsame que j’tai laissé et matsame t’yes resté ! Diocane j’te croyais que c’était les chacals de la route d’Bugeaud ... J’suis comme ma pauvre mère a m’a fait, te sais ? Mets-toi bien ça dans la tête, et si tu t’es levé t’sur la jambe gauche ce matin, va te prendre un bain en bas le lever d’l’aurore ça te calmera hen !. Et pis o l’homme te ‘ois pas qu’je suis entrain de faire mes totaux, non ? La madone de toi, laisse tomber o Angelo !

*- » Ah ! Bon alors je m’excuse de te demander pardon, hein ! Mais com’ moi j’suis devant la porte depuis 8 heures à attendre comme un Babalouke de peur de te trouver du monde, et que vous main’an c’est seulement à 9 heures que vous ouvrez votre fondouk, alors que t’sur la porte c’est écrit……. Bon passons, mieux que je dis rien. Et moi que je me suis dit agas qu’y lui soit pas arrivé quelque chose de mal à cette pastèque de la poste ! Et Oila le romerciement !

*- » Alors main’nan, ah, ah ….. ça y est ! T’le ‘ois ce mal appris de mes deux, rogards moi ça qu’j’ai devant mes yeux ,,,,,, et t’yes venu à la fraîche a’c tes yeux secs, et ta bouche en cœur, pour nous faire venir la fin du monde non ? O le daindalon de mes rêves….Tiens les cornes pour ta fugure, madone comme tu peux t’être cherche merde toi, Tu ‘ois pas si pour une fois on peut pas profiter, comme le receveur y l’est parti pour la journée à Constantine qu’il a une réunion ? Si c’est pas normal, agas que t’oublies pas que c’est aussi la fête de St Anne ? Ou c’est que nous s’en allons diomadonne ? Dans quel monde on vit, dis moi un peu, dans quel monde ? C’est la jalouserie qui vous étouffe ! Pour une t’chose qu’on peut même pas appeler du rotard !

*- » Bon on va pas en faire un plat de paste e fazoule Lulu, pour une heure par-ci une heure par-là….. Du moment que vous vous payez a’c nos impôts. Si on commence à chercher midi à quatorze heures Diocane c’est pas demain la veille que j’aurais mon numéro du téléphone. Alors quand t’yauras fini toi avec tes totaux, comme tu dis si bien, agas si te peux me passer le 22 à Duzerville

*- » Le 22 a Duzerville, atso et comment ? Qu’est ce que je ferai pas pour te faire plaisir, o figure de galinette, du moment que te le demandes pas avec les necks, et pis o tchoutche, te peux pas aller à pied à ton Duzerville ? Que c’est la porte à coté non ? Attends ,….. Allo le standard de la grande Poste, bonjour ? Ici c’est la poste d’la colonne ? Je voudrais un numéro si c’est pas trop vous demander madame. Mais qui c’est cette voix… ? Ca me dit quèque chose…. C’est toi Christiane ? Ouille’man t’yes de service ? Je t’ai vite roconnue,,,,,

Comment tu vas, on t’a pas vu au bal t’sur la place de l’église d’la Colonne hier au soir ? Toi que te manques pas une fête de St Anne ! Ah t’yavais d’la famille ah bon ! Dis moi CriCri si tu savais comme on s’est bien amusées avec ma sœur, y’avait même cet’ patelle de Titin te sais celui a’c qui je sortais avant... Ouais mon ancien béguin c’est ça ! Et ben j’te dis pas, parcequ’en plusque, laisse le qu’y me tourne après cette sangsue. A tous les tangos y se pointait, cet obsédé textuel. C’est pas la honte qui va t’lui monter à la fugure à ce mal appris !

*- » Eh Oh Lulu et mon 22 à Duzerville ? Te pense ou quoi ?

*- » Qu’est ce que tu me dis là Cricri ? T’yentends parler darrière moi ? … A oui j’allais oublier c’est Angelo qui veut ….Heuuu ( Dieu en préserve, je m’arrapelle plus déjà le numéro ),C’était quoi Angelo que te voulais déjà ?

*- Le 22 à Duzerville !

*- Le 22 à Duzerville ouais c’est ça ! Alors après quand t’yauras un moment o Christiane te me passes le 22 à Duzerville, oui c’est ça le 22 belle ! Mais y’a pas le feu o Fi !Te mange pas le sang pour ça ! Et pis quand te seras pas de service, viens faire un tour, l’apremidi c’est bon ya pas grand monde !

*-« Lulu par St Augustin, ça va être long mon Duzerville ?

*-« Te crois que j’suis le marabout de Sidi Brahim moi ? J’suis pas dans le téléphone o fils !…. A’c toi je commence bien ma journée tiens ! Attends, voila Alfredo Amalfitano le marchand de fromage qui rentre Bonjour Alfredo c’est pour quoi ?

*- » Loulou comment tou vas ? Moi jé voudrrrrais le 241 à Palerma, c’est oune type qué m’a achété do fromage, c’est pour asavoir quand je va t’lui faire c’ta madone dé colis.

*- » Une minute Alfredo... Allo... Allo Palerme,….. Palerme Italie ? A non pardon où j’ai la tête moi ce matin avec ce genre de Paris Soir qui m’a tout troublée ! Palerme Sicile oui, j’avais oublié.. Si vous plait, passez moi le monsieur qui l’achète le Fromage,,,,, c’est pour Alfredo…. A c’est votre frère... Alfredo cabine 5 ! 6 moins 1 !

*- » Salute o paysanou, comé sta, va bene,,,,,,

*-» Lulu et zeck eux.., enfin, diocane mieux je dis rien, je me le garde pour moi….... Et moi que c’est seulement le 22 à Duzerville…. Tu t’arrapelles ! Que je suis obligé de retenir une place au marché mardi pour me vendre ces 4 légumes du jardin ! Je vais être en retard encore une fois.

*- » Je le sais Angelo te sais le téléphone moderne, mais toi à debon avant que tu comprends, c’est seulement une question de distance !

*- » Si C’est comme tu dis alors, mais qui cats y va comprendre queque chose avec toi !

*- » Bon alors attends un peu et soit un peu poli. Laisse passer le monsieur qu’y l’est derrière toi lui il est en vacances …. C’est pourquoi cher monsieur ?

- » Je voudrais madame la personne qui s‘occupe des congés aux contributions à Alger ! Que je sais pas quand je dois reprendre mon travail !

*- » De suite Monsieur, vous savez nous les gens qui viennent en vacances à chez nous, c’est eux qui z’ont tous les droits, c’est comme si vous êtes d’la famille !….Allo le central de Bâb-el-oued ? Passez moi les contributions pour voir avec les congés des estivants. Ah justement vous l’avez en ligne ? Monsieur l’estivant cabine 7 ! Trois fois 2 plus 1 !!

*- » Que vous êtes charmante madame, quelle ville accueillante que ce Bône la Coquette ! …..Ah Allo c’est vous monsieur le directeur, c’est pour vous dire que j’avais oublié de poser mes congés avant de partir ; et alors…..!

*- » Dis o Lu pour l’âme de tes morts, sois gentille, j’en peux plus, j’ai le cœur qui tape, oilà que je transpire, y va me venir une crise de l’adrénaline. Je crois que je fais de la tapicardie... Essaies de me passer si te peux le 333 à Sidi-Bel-Abbes ?

*- » A Sidi-Bel-Abbès ? Et comment de suite mon Angelo ! Allo…. Allo...C’est la légion étrangère ?...Ya un mec qui veut vous parler….Quoi ? Non c’est pas pour s’engager, y tient tout juste debout michkine, c’est une vraie esquelette, et je sais ça qu’je dis, je l’ai tellement fréquenté vous savez ! Et pis si vous le jetez en parachute lui, et ben vous allez le chercher à Tamanrasset ! Mais c’est sûrement pour des choses sérieuses, je crois que c’est pour des légumes ; Merci !….. Angelo, t’ya Bel Abbes cabine 6 oui le 6,,,, 4 et 1 plus 1!

*-» Allo Bel Abbes ? Oui c’est bien Bel Abbes ?….Adebon, Zètes surs ?…. ,

Je fais pas une horreur non ? Pour l'âme de vos morts, enlevez-moi tout ce contrariage que j’ai t’sur moi, Monsieur le caporal VOUS POUVEZ PAS ME PASSER LE 22 A DUZERVILLE…. ! OUI LE VINGT DEUX ;….LE VING DEEDEUUUUXXX !

• ALLO DUZERVILLE ??????

Georges Barbara, janvier 2024

|

|

ADIEU L’ETE, ADIEU LES VACANCES

Par Camille BENDER

Echo de l’Oranie N° 265

|

Avec les premiers frissons de l'automne, nous avons compris que le temps béni des vacances était terminé. Finies les promenades et les randonnées en montagne, fini les baignades, le farniente et la « bronzette » sur les plages, finis le temps des loisirs et le plaisir de ne rien faire, sinon de profiter des petites joies de l'existence sans consulter sa montre à tout bout de champ : lire, se promener, retrouver des amis, oublier le temps enfin !

Je me souviens d'une vieille institutrice qui me disait « moi, le premier juillet, j'arrête toutes les pendules de la maison, je ne veux plus savoir l'heure jusqu'à la rentrée » C'est vrai que cette course après le temps est devenu l'une des causes majeures de notre stress... Sommes-nous donc si pressés de mourir ?

Avec les beaux jours de l'été était arrivé le temps des festivals, et pas seulement dans les grandes cités comme Aix ou Avignon, mais dans de nombreuses petites villes et villages qui voulaient participer à ce développement culturel de notre pays, si bien que la France était devenue une immense salle de spectacles où chacun trouvait, selon ses goûts, de quoi se divertir, vibrer ou s'émouvoir. Festival de musique sacrée qui a enchanté les admirateurs de Bach ou Mozart, attirant une foule immense dans les églises et cathédrales.

Festival de jazz dans les arènes de Cimiez, à Juan les Pins et dans les villages environnants, pour le plus grand plaisir des jeunes, fans de Sidney Bechet et d'Armstrong. Festival de musique classique avec les orchestres philharmoniques sous la direction de maître, comme Marcello Panini, Philippe Bender, Gian Carlo Del Monaco et avec des solistes remarquables : Gabriel Tacchino ou Aldo Ciccolini.

Festival de chœurs régionaux rassemblant des centaines de chanteurs, pour la plus grande joie des amateurs de chorales, sous la direction de chefs d'orchestre comme Michel Piquenal.

Festival de théâtre, celui d'Avignon, bien sur, qui, depuis Jean Vilar est l'un des plus côtés; cette année la pièce de Shakespeare : Henri V, peu connue en France, a été créée et a valu un triomphe à sa vedette : Philippe Torreton.

Festival d'œuvres lyriques, à Aix en Provence ou "La flûte enchantée" de Mozart est toujours accueillis avec plaisir par les admirateurs du grand Amadéus tout comme le célèbre Don Giovanni, du même auteur.

Festival de musique de chambre au monastère de Cimiez et sur le parvis de l'église St-Michel de Menton.

Je ne pourrais pas vous citer tous les festivals qui ont embelli notre été à travers la France, le journal tout entier n'y suffirait pas, mais il y en a un qui me tient à cœur et dont je voudrais vous dire quelques mots : c'est le festival du livre, il y a en a eu d'assez nombreux dans plusieurs régions, mais c'est celui de Nice qui m'a paru le plus réussi.

Pour sa quatrième édition, il s'est ouvert au début de l'été (25-26 et 27 juin) au jardin Albert 1er, transformé en grand livre ouvert, sous un soleil radieux avec un prestigieux parterre d'écrivains (250) et des milliers de visiteurs. On y a retrouvé, avec plaisir, "les écrivains d'ici", ces niçois auxquels la carrière littéraire a souri : Louis Nucéra, Raoul Mille, Alfred Hart, Alain Lefeuvre, Didier Van Cauwelaert (qui cumule les prix littéraires et le marathon des signatures) et puis ceux faisant partie du panthéon littéraire : Robert Sabatier, Jean-Marie Rouart, Irène Frain, Denis Tilinac, Vladimir Wolkoff, Alphonse Boudard, Yvan Audouard, Geneviève Dormann, Yves Berger, Edouard Manet, le merveilleux Jean-François Deniau dont le dernier livre "Tadjoura" est un pur chef d'œuvre. On y trouvait aussi quelques hommes politiques qui se lancent dans l'écriture : Robert Vigouroux, Alain Laville, Pierre Péan, Jean-Louis Debré ( très décontracté en chemisette à manches courtes, il est vrai que dans les stands, il faisait une chaleur de bain maure) quelques artistes aussi, attirés par la plume, se mêlaient à eux, les comédiens : Anaïs Janneret, Christophe Malavoy, Marie-Christine Barrault, quelques chansonniers comme Laurent Ruquier et, surtout, Jean Amadou qui dédicaçait à tour de bras ses deux derniers ouvrages; "De quoi je me mêle" et "Vous n'êtes pas obligés de me croire". J'ai l'habitude d'écouter Amadou, voix familière aux auditeurs d'Europe 1 qui, presque chaque jour, nous donne une chronique sur l'actualité. Il les a regroupées dans ses deux livres pour notre plus grand plaisir, pourfendant les travers des technocrates, qu'ils soient hexagonaux ou européens, les hommes politiques, les incohérences de l'administration et les comportements irrationnels de nos contemporains. C'est impertinent, c'est léger, pétillant, et pourtant c'est grave. Voltaire n'est pas loin. Quel esprit possède ce grand diable d'homme et quelle érudition ! Mais ses critiques pleines d'humour ne sont jamais méchantes ni cruelles. Si l'auteur scrute l'actualité, il dresse un tableau souriant un peu acide, des faits divers et des évènements de notre vie quotidienne au fil des jours.

Seize auteurs Anglo-Saxons ont été présents cette année au festival du livre de Nice et succèdent ainsi aux écrivains italiens, invités l'an dernier. La plupart réunis sur un même stand, sous les tentes blanches dressées tel un camp du " Drap d'Or " nous sont peu familières en dehors de Leldin et Dresdon - Quel écho leur présence éveillera-t-elle auprès du grand public ?

La Côte d'Azur qui a hébergé, autrefois : Wells, Virginia Woolf, Joseph Conrad, Scott Fitzgerald, Hemingway, Somerset Maugham, reste fidèle à son image : ouvert à des écrivains venus d'ailleurs, qui savent la redécouvrir et lui ouvrir d'autres horizons.

Outre cet hommage rendu à la littérature anglo-saxonne, une rétrospective de l'ensemble des albums de Tintin, a attiré beaucoup d'amateurs de B.D - la nostalgie `"Hergé" se porte bien, merci. La nostalgie "Colette" aussi. Pendant le festival, on a rappelé le grand talent de cette femme hors du commun : conférence, table ronde autour de ses livres, cinéma, gastronomie, pour magnifier son œuvre.

Je m'en voudrais vraiment, si je ne mentionnais pas, moi, une oranaise, le stand de l'Algérie ex-Française. J'y ai rencontré beaucoup de mes compatriotes attirés par les livres de nos écrivains "Pieds-Noirs", et parmi ces ouvrages "L'Agonie d'Oran" de Geneviève de Ternant - Remarqué aussi, les magnifiques albums illustrés sur Alger, Oran, Tlemcen, Sidi-Bel-Abbès (celui de Mostaganem est en préparation) Ce sont de magnifiques photos de notre pays : ses rues, ses maisons, ses monuments, ses écoles, ses universités, ses églises et chapelles, ses campagnes, ses ports, ses jardins, tout ce que nous avons crée et que nous avons laissé, qui sont autant de souvenirs vivants nous rappelant notre pays perdu.

L'été n'a pas été seulement celui des festivals et des vacances joyeuses, le tremblement de terre de Turquie, de Grèce, de Taïwan, du Mexique, les typhons sur les côtes des Etats-Unis ont fait des milliers de morts et de blessés, sans parler des dégâts matériels incommensurables et, comme si les catastrophes naturelles n'avaient pas assez fait de victimes, les massacres au Timor Oriental ont ajouté à l'horreur de tous ces sinistres. Bien sûr, ce n'était pas la réalisation des prophéties de Paco Rabanne qui annonçaient la destruction de Paris pendant l'éclipse, avec la chute de la station Mir (il a, d'ailleurs, avoué, avec beaucoup d'humilité, s'être trompé) mais, tant de malheurs sur notre planète Terre, se juxtaposant, avaient un goût de fin du monde.

Rassurons-nous, ce n'est pas encore pour demain. Nous voilà en automne ... l'été n'est plus qu'un souvenir ! Autrefois là-bas, en Algérie, à la même époque les vendanges étaient presque terminées et, dans les campagnes, une odeur de moût et de vinasse flottait dans l'air. C'était l'aboutissement d'une année de travail et dans les vignobles, les feuilles de vigne prenaient des teintes mordorées avant de tomber, comme toutes les feuilles mortes.

Les vacances n'étaient pas achevées, les écoles n'ouvraient qu'au 1er octobre mais on sentait, déjà, l'odeur de la rentrée des classes, avec l'animation dans les librairies et papeteries, où l'achat d'un cartable neuf, d'une ardoise et de cahiers, préoccupaient déjà les futurs écoliers. Le temps des vacances était fini ... Ici aussi, la vie quotidienne a repris son rythme normal avec ses soucis et ses problèmes.

« Pourquoi ce n'est pas toujours l'été ? » m'a demandé ma petite Isabelle qui va avoir bientôt six ans – Parce que les enfants, qui sont plus sensibles à la fragilité, ne comprennent pas pourquoi ce qui vit pendant les vacances, ne se poursuit pas au-delà des vacances.

Adieu l'été, adieu les vacances ! ne soyons pas tristes, dans quelques mois nous les retrouverons, et les apprécierons d'autant plus qu'ils nous auront manqué. En attendant, bonne rentrée à vous tous et que le soleil brille dans vos cœurs, même s'il est absent du ciel.

Septembre - Octobre 99, Camille BENDER

| |

BÔNE ET SON RAYONNEMENT FERROVIAIRE

par

ACEP-ENSEMBLE N° 292

|

Histoire et histoires de BÔNE par Louis ARNAUD

On a pu voir, tout au début de ce livre de souvenirs, que les diligences qui assuraient le service d'Aïn-Beïda, partaient de Bône, du Cours National, d'un café, qui connut à l'époque la grande vogue : le " Café Couronne ", ainsi nommé parce qu'il avait été ouvert et tenu par M. Couronne ou plus exactement par M. Corona qui avait francisé son nom.

Ce café occupait à l'origine, un vaste local, à l'angle formé par le Cours et la rue Saint-Augustin. Il a, plus tard, cédé l'angle à un commerce de lingerie, mercerie et bonneterie qui avait pour enseigne " Au Petit Paris ", et pour propriétaire, le claudicant, jovial et sympathique M. Cerf pour se cantonner dans ses trois dernières devantures qui donnaient sur le Cours.

La " Société Générale " vint, un four, prendre la place du " Petit Paris " pour ouvrir une succursale de sa banque à Bône. Finalement, la " Société Générale " et ce qui restait du vieux café abandonnèrent ensemble les lieux au profit du " Grand Bon Marché ", magasin de confections, qui s'installa dans le vaste local originairement occupé par le " Café Couronne ".

Le café " Couronne " avait toujours été le lieu où se retrouvaient tous les groupes (ils étaient nombreux et divers) qui combattaient la Municipalité quelle qu'elle fut, de Prosper Dubourg ou de Jérôme Bertagna.

De l'autre côté du Cours, était le café St-Martin (actuellement : café de Paris), quartier général des amis de la Municipalité.

Aux grandes journées de fièvre électorale, les habitués de ces deux cafés étaient dressés les uns contre les autres.

De chacune des terrasses qui s'opposaient en diagonale, partaient des huées ou des acclamations, des injures, des cris, des quolibets, des rires et de ces onomatopées grasseyantes et pétaradantes, qui sont, dit-on, une véritable spécialité bônoise.

Il en partait même des fusées lancées horizontalement qui, soit en rasant le sol, soit en traversant les feuillages du " Pot de Chambre du Père Dubourg ", venaient heurter la devanture du café d'en face, après avoir jeté l'effroi parmi les consommateurs attablés à l'extérieur.

" Le Pot de chambre du Père Dubourg " : on nommait ainsi, irrévérencieusement pour le maire de Bône qui l'avait placée là, juste devant le théâtre, une grande et belle vasque toute recouverte par les larges feuilles des nénuphars sur lesquelles retombaient la fine pluie de jets d'eau rafraîchissants.

Il n'y avait naturellement pas, à cette époque le monument élevé à la mémoire de Jérôme Bertagna.

Jérôme Bertagna, jeune et vigoureux, était certainement, ces journées-là, à la terrasse du café St-Martin, en chair et en os, dominant son entourage par sa parole énergique, son regard droit et sévère et sa belle et fière prestance.

Donc, dès 1885, lorsque Aïn-Beïda n'était desservie par aucune voie ferrée, le chemin le plus direct et le plus normal pour aller de la côte jusqu'à ce centre, partait de Bône qui était le débouché naturel de cette région au Sud-est constantinois.

On venait d'Alger, de Tunis, et de Philippeville, prendre à Bône, la diligence pour Aïn-Beïda. Aïn-Beïda, faisait vraiment partie de l'hinterland du port de Bône, et sa région était presque toujours représentée à l'Assemblée départementale par une personnalité bônoise.

C'est assez dire combien les intérêts de Bône et d'Aïn-Beïda étaient liés entre eux.

Les Bônois avaient tout lieu de penser que lorsque viendrait l'heure de la construction d'une voie ferrée pour des-servir Aïn-Beïda, cette voie viendrait, tout naturellement, suivant les routes que les nomades, les marchandises et les diligences avaient toujours suivies depuis les temps les plus reculés, rejoindre Oued-Zénati et aboutir à Bône par le chemin de fer de Bône-Guelma qui, depuis 1877, avait été prolongé jusqu'au Kroubs.

Hélas, dans ces spéculations d'avenir, si faciles parce qu'elles étaient conformes à la logique même, les Bônois ne tenaient aucun compte des sombres desseins que nourrissaient à leur endroit les Constantinois et les Philippevillois.

La récente construction, si difficilement et si onéreusement réalisée, de la ligne directe de Constantine à Philippeville aurait dû les tenir en éveil.

Ils savaient bien que cette ligne n'était pas naturellement rentable, pour employer une expression chère au monde des affaires, puisqu'il avait fallu employer l'argument, suprême et impérieux, de la défense nationale pour décider le Parlement à autoriser son établissement.

Ils auraient dû penser, dès lors, que pour alimenter son trafic, on allait tenter d'arracher, tant à l'Ouest qu'à l'Est du Département, les marchandises et les produits agricoles nécessaires à assurer son trafic.

Ils auraient même dû comprendre - connaissant le désir du chef-lieu, de ne point permettre à leur Ville de prendre une trop grande importance - que Constantine n'avait poussé à la construction de ce chemin de fer, et, secondé ainsi les efforts des habitants de Philippeville, que pour parvenir à ses fins en créant, tout près de Bône, un port concurrent vers lequel on pourrait ensuite amener, de gré ou de force, des produits agricoles ou miniers que l'on enlèverait au port de Bône, ce qui était la meilleure façon de freiner sa croissance. Ce manque de vigilance allait coûter cher aux Bônois. Il est vrai qu'ils avaient des raisons, et même d'excellentes raisons, d'avoir confiance dans l'avenir.

En 1871, en effet, à la suite d'une pétition signée par tous les habitants de Bône, le Gouverneur général à qui elle était adressée, s'était nettement rangé de leur côté et avait adopté le tracé d'un chemin de fer allant de Bône à Tébessa, en passant par Guelma, Sédrata et Aïn-Beïda que cette pétition préconisait.

Il n'y avait, à l'époque de cette pétition, aucune ligne d'intérêt secondaire dans le Département, et, c'était la première fois que la question des chemins de fer était posée à Bône.

Le tracé de cette ligne de Bône à Tébessa que proposaient les pétitionnaires, était certainement le plus rationnel. Il pénétrait dans le Sud-Est constantinois sans avoir à escalader, pour aller à Tébessa, les monts de Souk-Ahras et atteignait des centres, comme La Meskiana et Sédrata qui n'ont pas encore de chemin de fer et qui n'en auront probablement jamais, en raison des progrès que font journellement les transports automobiles routiers.

Le Gouverneur général, comme de juste, avait cru devoir demander l'avis du Conseil général de Constantine.

Le Préfet de Constantine, M. Desclauzas avait donc soumis la question au Conseil général qui, dans sa séance du 19 avril 1872, avait émis d'emblée un vote favorable à la prise en considération du vœu unanime des habitants de Bône.

Ces derniers étaient donc en droit de s'estimer satisfaits, et ils attendaient, sans aucune appréhension, que le Parlement fut saisi de la question, comme c'est la règle en matière de création de nouvelles lignes de chemin de fer.

En 1874, la construction de la ligne de Bône à Guelma avait permis aux Bônois de penser qu'il s'agissait de la réalisation de la première étape de leur projet de 1871.

Le prolongement jusqu'au Kroubs, en 1877, de cette ligne n'avait pu que les maintenir dans cette idée puisque de Oued-Zénati ou Aïn-Abid, pouvait par-tir un embranchement vers La Meskiana-Aïn-Beïda et Tébessa.

II n'y avait donc rien eu d'anormal dans le déroulement des faits depuis la séance du Conseil général du 19 avril 1872 qui pu susciter la moindre méfiance de leur part.

Tandis que les Bônois s'endormaient dans les délices de Capoue, en faisant de beaux rêves d'avenir, les Constantinois et les Philippevillois s'apprêtaient au combat :

Les gens de la région d'Aïn-Beïda réclamaient toujours le chemin de fer qu'on leur avait promis depuis longtemps et qui leur était indispensable pour évacuer leurs produits.

Le 15 mars 1879, la question des futures lignes ferroviaires à créer en Algérie, vint enfin devant le Parlement.

Parmi elle figurait la ligne qui devait relier Aïn-Beïda à Aïn-Abid, dernier tronçon du tracé qui avait fait l'objet de la pétition unanime de la population de Bône et qui avait déjà reçu l'adhésion du Gouverneur général de l'Algérie, en 1871, et du Conseil général de Constantine, le 19 avril 1872.

Les partisans du port de Philippeville avaient naturellement présenté un contre-projet qui reliait Aïn-Beïda à la gare des Ouled-Rahmoun, et, ce qui était mieux, ils avaient travaillé sourdement dans les couloirs en faveur de leur projet.

Ils furent si diligents et si adroits que la Commission des Travaux publics que présidait M. Albert Grévy, frère du Président de la République, et futur Gouverneur général de l'Algérie, se prononça en faveur du tracé Aïn-Beïda-Ouled-Rahmoun.

La Commission des Travaux publics de la Chambre des Députés, pour parvenir à cette décision, n'avait envisagé que le seul intérêt du port de Philippeville, alors qu'elle aurait dû se soucier uniquement de celui de la région d'Aïn-Beïda et avoir le souci de ne pas contrarier les lois naturelles. La Commission des Travaux publics de la Chambre des Députés, pour parvenir à cette décision, n'avait envisagé que le seul intérêt du port de Philippeville, alors qu'elle aurait dû se soucier uniquement de celui de la région d'Aïn-Beïda et avoir le souci de ne pas contrarier les lois naturelles.

Aïn-Beïda, de par ces lois, était indiscutablement tributaire du port de Bône. Elle est placée à l'extrémité d'une ligne droite exactement perpendiculaire à la côte partant du port de Bône et les vallées de l'Oued-Cherf et de la Seybouse indiquaient, tout naturellement, la route à suivre pour arriver à ce port.

En outre, le trajet d'Aïn-Beïda à Ain-Abid, sur la ligne de Bône au Kroubs, était appelé à desservir les importants centres agricoles de La Meskiana et de Sédrata.

Aucun de ces arguments n'avait cependant retenu l'attention de la Commission des Travaux publics qui avait chargé l'un de ses membres, M. le Député Journault, de rédiger et déposer sur le bureau de la Chambre, un rapport concluant à l'adoption de la variante Ain-Beïda-Ouled-Rahmoun.

Voici les termes exacts du passage de ce rapport concernant l'adoption proposée

" Aïn-Beïda renferme dans ses environs des mines et des forêts importantes. Philippeville et Bône sont donc intéressées à s'en disputer le traf'.

" Votre commission a pensé que Constantine et Philippeville devaient avoir la préférence, comme compensation de la perte que fera nécessairement subir à ces deux Villes, la construction de la ligne Sétif-Bougie.

" Elle écarte donc la variante qui aboutirait à Aïn Abid ",

Pouvait-on dire plus clairement que l'on spoliait Bône pour compenser un dom-mage éventuel que subirait la ligne de Constantine à Philippeville, lorsqu'on construirait le chemin de fer de Sétif à Bougie ?

Pouvait-on mieux faire apparaître la parfaite inutilité de la construction de la ligne Constantine-Philippeville, puisque le Sétif-Bougie, qui figurait au premier rang du programme des voies ferrées à établir dans le Département, aurait suffi à évacuer vers la mer toute la production agricole et minière de l'Ouest constantinois, en même temps que le port de Bône, avec le chemin de fer de la Cie Bône-Guelma, assurerait l'écoulement des pro-duits de l'Est ?

Ce rapport de M. Journault est aussi très intéressant pour établir la véritable raison de l'établissement de la ligne Constantine-Philippeville, et de l'agrandissement du port de cette Ville.

En effet, M. Journault, parle " de la perte que fera nécessairement subir à ces deux Villes (Constantine et Philippeville) la construction de la ligne Sétif-Bougie ".

Pourquoi, parler de Constantine, puisque la variante proposée par la Commission n'aboutissait qu'à la gare des Ouled-Rahmoun, c'est-à-dire à une trentaine de kilomètres de Constantine ?

S'il ne s'était agi que d'une question d'embranchement plus ou moins rapproché du chef-lieu pour favoriser l'expansion des voyageurs vers lui, le choix de la gare d'Aïn-Abid n'aurait pas été moins avantageux pour Constantine.

Aïn-Abid n'est, en effet, qu'à quarante kilomètres à peine de cette Ville, c'est-à-dire, à dix kilomètres de plus de Oued-Rahmoun. Ce n'est certainement pas la question d'allonger d'une dizaine de kilomètres le parcours à accomplir par les voyageurs, où les produits venant au chef-lieu qui a pu être déterminante dans la prise en considération de la variante Aïn-Beïda-Ouled-Rahmoun.

Non, à vrai dire, il ne s'agit que d'un lapsus calami de l'honorable rapporteur de la Commission qui, étant donné l'insistance particulièrement intéressée des Constantinois en faveur de la variante Ouled-Rahmoun, avait dit croire sincèrement que la Ville de Constantine allait économiquement pâtir d'une orientation de trafic autre que celle qui le ferait transiter par Ouled-Rahmoun.

Si M. Journault avait connu la topographie des lieux, il se serait certainement rendu compte que le chef-lieu n'aurait matériellement pas du tout été atteint par l'adoption du projet se raccordant à la gare d'Aïn-Abid sur la voie principale.

Le chef-lieu n'avait donc, pour lui-même, aucune raison d'ordre matériel et économique, pour soutenir le tracé Aïn-Beïda-Ouled-Rahmoun.

S'il le soutenait, ce n'était que pour enlever à la région bônoise l'appoint particulièrement notable du Sud-Est constantinois et, cela toujours, dans le but d'empêcher la croissance trop rapide de Bône que tout paraissait prédestiner au plus florissant avenir.

Je viens de dire " l'appoint du Sud-Est constantinois ", alors qu'il peut paraître à certains qu'il aurait fallu dire de la région d'Aïn-Beïda.

Non, c'est bien de tout le Sud-Est constantinois qu'il s'agissait. On ne trouve la preuve dans les deux premières lignes du passage du rapport cité plus haut : " Aïn-Beïda renferme dans ses environs des mines et des forêts importantes".

Des mines ? Quelles sont ces mines ? Y en avait-il une, seulement, dans la région d'Aïn-Beïda?

Non, mais on savait déjà que la région voisine, celle de Tébessa, Morsott, renfermait, elle, de nombreux gisements miniers que les Romains avaient autrefois exploités et peut-être connaissait-on déjà l'énorme richesse phosphatine du Kouif, du Djebel-Dir, du Djebel-Onk et du Thashent

Comme il n'y a aucune mine, aucun gisement, d'aucune sorte, dans l'alentour d'Aïn-Beïda, on est contraint de penser que le port de Philippeville avait déjà, avec la complicité du chef-lieu, jeté son dévolu sur les richesses minières de Tébessa à Morsott.

On verra plus loin que c'était bien là l'intention de nos voisins, lorsqu'il s'agira des projets de chemin de fer à créer entre Aïn-Beïda et Tébessa et entre Guelma et Gastu dont il sera parlé dans les chapitres suivants.

L'émotion de la population bônoise fut intense, comme bien on pense.

Le Conseil municipal de Bône éleva une protestation unanime et solennelle contre les propositions de la Commission des Travaux publics de la Chambre.

Un mémoire rédigé par trois membres qualifiés et parfaitement idoines à tous les points de vue du Conseil, MM. Chaix, Duportal et Sistach, fut joint à la protestation.

M. Chaix, dont la famille, l'une des plus honorables et estimées de la Ville, est encore à Bône, était ancien élève de l'Ecole Centrale ; M. Duportal qui sortait de Polytechnique, était ingénieur en chef, directeur de la Compagnie de chemin de fer " Bône-Guelma et prolongements ", et M. Sistach était docteur en médecine et président de l'Académie d'Hippone.

L'Assemblée départementale qui s'était prononcée, le 19 avril 1872, en faveur d'un tracé Bône-Guelma-Ouled-Zénati-Aïn-Beïda-Tébessa, fut à nouveau saisie de la question à la demande des Bônois.

Le Conseil général de 1879, oublieux du vote unanime par lequel le Conseil général de 1872 avait, d'accord avec le Gouverneur général, adhéré à ce projet, se prononça à une voix de majorité pour le rejet de la protestation bônoise, pourtant si légitime en elle-même.

Et ce qui fut plus cruel encore pour les habitants de Bône, c'est que ce rejet ne fut dû qu'à l'absence de la séance du Conseil général, de deux conseillers généraux de Bône et sa région, M. Pasquier et M. Lagrange, qui, s'ils avaient pu assister à la séance, eussent naturellement apporté leurs voix à la protestation de la Ville de Bône qui aurait ainsi été adoptée.

Il paraît utile d'ajouter que le projet de construction du Sétif-Bougie s'est enfoncé de plus en plus dans l'oubli et qu'il n'en est officiellement plus question aujourd'hui.

Déjà, en 1920, le Conseil général de Constantine lors d'une nouvelle discussion relative au classement des lignes à construire, par ordre d'urgence, qui occupa trois longues séances, les 20, 21 et 23 novembre, avait retiré à cette ligne, malgré la protestation énergique de M. Dussaix, Conseiller général de Kerrata, le premier rang qu'elle avait occupé jusque là.

Les Constantinois avaient certainement prévu cela depuis longtemps, depuis, sans doute, qu'ils avaient entrepris de réaliser la liaison Constantine-Philippeville par une voie ferrée si difficile à construire, et surtout si coûteuse.

Ainsi, s'est déroulé le deuxième épisode de la lutte livrée par les Constantinois et les Philippevillois pour entraver le développement normal et naturel de la prospérité de la Ville de Bône.

| |

|

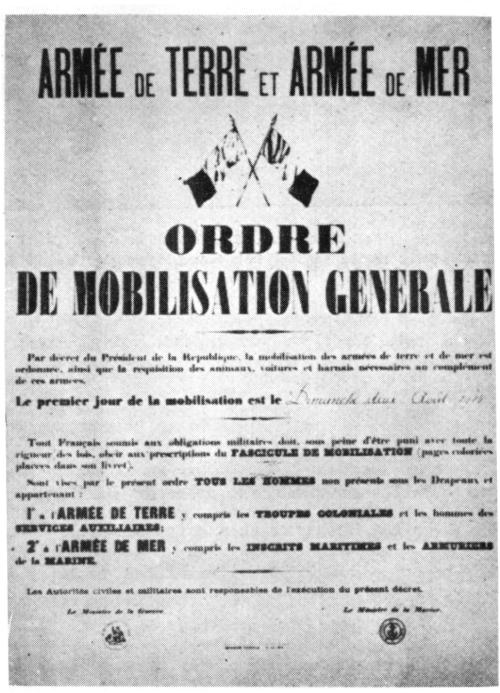

MUTILE N° 194, du 22 mai 1921

|

PRUSSIENS ET BOCHES

Les souvenirs de 1870, autant que ceux de la guerre récente doivent, entrer, en ligne, de compte dans le règlement de la dette des Boches.

Pourquoi ne dévoilerions-nous pas le fond de notre cœur et ne ferions-nous pas entrer en ligne de compte, carrément, dans cette question du règlement de la dette boche, les souvenirs cruels que tant d'entre nous ont conservés et dont il me semble qu'on ne parle plus assez.

Ce sont les souvenirs de 1870 et ceux de la guerre récente."

Depuis deux ans, et ces jours-ci encore, les Gouvernements alliés tournent en quelque sorte « en rond », de conférence en conférence. Celle dernière entrevue de Lympne, c’est très bien, pour la cordialité entre alliés qui est nécessaire, et notre Gouvernement a été bien inspiré en y prenant la part que l'on nous dit y avoir été prise par lui. On aboutirait, en somme, à un renforcement de l'Alliance et à l'approbation, par celle-ci, d'une attitude énergique que nous aurions le 20 mai, si les Boches ne nous paient pas les 12 milliards mark-or et ne nous donnent pas les gages que nous sommes en droit d'exiger.

Mais nous voyons en même temps, tout autour de la Conférence, et, surtout dans les journaux anglais, percer des sentiments qui nous froissent.

Il paraît que des délégations d'hommes politiques importants sont allés à Londres trouver le Premier Anglais et lui ont demandé encore de se prêter à une nouvelle tentative de conciliation vis-à-vis des Boches ; on pourrait faire, ont dit ces délégués, une dernière manifestation persuasive ayant d'agir.

Ces démarches seraient dictées par la perception de là situation intérieure de l’Angleterre et aussi par certaines considérations que l'on appelle «d'ordre philosophique », qui tendraient à presque pardonner à l'ennemi vaincu.

Eh bien, nous, Français, nous protestons de tout notre être meurtri contre cette politique d'intérêts locaux, d’intérêts nationaux et de mansuétude.

A la veille du jour, où nous exigerons le paiement de la dette, nous ne voulons plus étaler des colonnes de chiffres, mettre en avant nos souffrances matérielles, etc.. Nous déclarons franchement à nos amis anglais que nous ne sommes pas dans la même situation qu'eux, du point de vue «sentimental »

C'est ce point de vue que l'on a trop oublié par une espèce de pudeur ou de légèreté d'esprit. Il nous plait d'y revenir et de dire qu'il doit tenir une grande place, sa place vraie dans nos préoccupations. Les Anglais, quelles qu'aient été leurs pertes en hommes et en argent, auxquelles nous compatissons, n'ont, pas souffert en 1870 comme les générations qui ont précédé celle-ci. Nous sommes en France un certain nombre, sexagénaires, qui, si nous ne portons pas le ruban des glorieux combattants de la première guerre, avons pourtant, conservé le souvenir des sévices que les Prussiens exercèrent contre nos parents, contre nous-mêmes, tous petits enfants, à celle époque où la France fut à deux doigts de sa perte.

Les Prussiens, nous les avons exécrés ; nous avons pris comme significatif de pillages, d'incendies, de rapts, leur nom qui, à l'école primaire ou au collège, a fait naître dans nos cœurs une haine — eh oui, une haine ! — une répulsion profonde à l'égard des oppresseurs de nos familles.

Pendant cinquante ans, nous avons courbé la tête ; nous l'avons relevée, on sait comment, contre des. hordes qui n'étaient plus surtout, composées de Prussiens, mais qui étaient pour nous, voici trois ans seulement, des BOCHES et qui seront toujours des BOCHES.

Malgré les tentatives de conciliation imprudentes et inutiles, malgré les efforts de quelques commerçants et industriels Français, qui admiraient ou feignaient d'admirer les fameuses méthodes allemandes, le fond de notre Nation est demeuré anti-prussien et anti-boche.

Nous avons vu se reproduire, durant ces quatre ans de guerre, les scènes tragiques ou ignobles qui s'étaient déroulées sous nos yeux d'enfants, en 1870, quand, habitants proches des frontières, nous fuyions l'envahisseur dans des charrettes remplies de paille. Nous avons par bonheur, écrasé les boches, alors que nos pères n'avaient pu que limiter les dommages de leur invasion ; mais, encore une fois, nous nous souvenons d'avant-hier, nous nous souvenons d'hier.

Nous ne sommes pas des impérialistes ou des « buveurs de sang » ; nous ne poursuivons pas, à proprement parler l'écrasement ou l'endettement de l'Allemagne, mais, il y a entre elle et nous tant de cadavres, tant, et tant d'incendies, de viols, d'infamies de tous genres que notre sang, en ce moment, bouillonne de colère et. nos poings se crispent. Nous en avons assez de ces discussions sur de pointes d'aiguilles, de ces finasseries qui cachent une cruauté et une fourberie, générique, toujours les mêmes.

Nous sommes les petits-fils des vaincus glorieux de 1870. Nous sommes les vainqueurs dont trop de mères et de filles portent les "effroyables deuils. Prussiens ou Boches, c'est la même chose. Il faut qu'ils s'inclinent devant les tombes et les ruines qu'ils ont creusées ou accumulées autour de nous.

PAUL BLUYSEN.

Député

6 avril 1921

| |

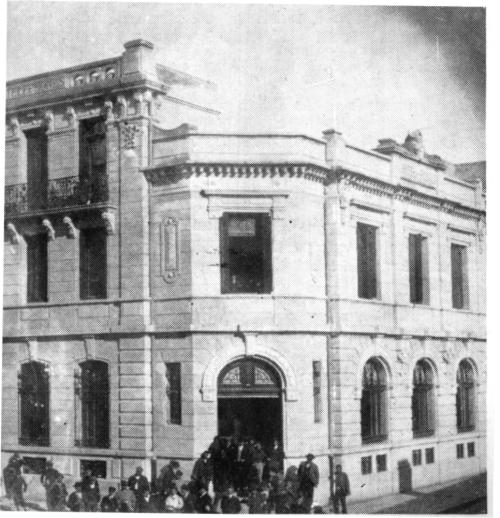

PHOTOS d'ALGER Sacré-Coeur

ACEP-ENSEMBLE 289

|

|

| La parade de la kémia

par Jean Claude PUGLISI,

|

|

Quand on ne se soucie plus de l'origine d'un mot, c'est qu'il a pris sa place dans la langue, accédant à la dignité de substantif, il a reçu son bâton de maréchal et ses lettres de noblesse.

Ainsi en est-il du mot kémia.

L'Académie lui servira une place, n'en doutons pas, quant au bout de sa longue patience elle abordera, vers 5000, la discussion de la lettre " K ". Mais il est encore temps d'en fixer l'histoire.

D'où vient le mot kémia ?

M. le professeur Berger-Vachon, arabisant distingué, m'a expliqué que le verbe " kem " exprimait en arabe, le geste des fumeurs de narghilé qui se passaient la pipe de bouche en bouche, pour en tirer une petite " bouffée ".

Puis le mot " kem " a pris le sens de petite chose….Et par extension dans le grand passage des langues, qui a présidé à la naissance de Bab-el-Oued, le mot " kem " a été appliqué " aux petites choses ", que l'on mangeait dans les bars avec l'apéritif.

Enfin le mot a été " latinisé ". Il est devenu " kémia ".

Et le voici candidat à une place officielle dans le Larousse…

Je vous offre cette explication, comme on n'a bien voulu me l'offrir.

Jouez avec, le but sera atteint.

La multitude des soucoupes alignées sur les comptoirs des cafés et remplies d'un assortiment hétéroclite de " petites choses " comestibles a toujours éveillé confusément dans mon esprit l'image des baraques des forains dont les rayons croulent sous les vaisselles entassées.

C'est une sorte de loterie. Mais à cette loterie de la gourmandise, tout acheteur d'une assiette est assuré de gagner au moins un rapprochant … et telle est la variété des lots proposés que le gagnant a toujours un peu l'impression de reprendre au pauvre cafetier à peu près toute sa mise.

Ici le plaisir du palais se double de la joie des yeux, la longue file des " kémia " alignées compose un accord riche en couleurs, une gamme somptueuse au milieu de laquelle triomphent :

- les jaunes vernissés = des tramousses,

- les noirs veloutés = des olives,

- les rouges corail des sauces où baignent :

- les escargots

- les gris feutré des fèves,

- l'argent cru des sardines patinées par l'huile bouillante,

- l'ocre fanée des moules, posées au fond de l'écrin noir de leur coquille,

- les verts durs des crudités.

Le buveur passe. Il cueille quelques notes dans la gamme selon : ses goûts, ses habitudes ou ses caprices et il s'en va.

La " kémia " fait partie des choses, qui le patron lui doit avec l'affabilité c'est le bonjour silencieux du comptoir, mais j'ai voulu savoir :

- Quelle part elle occupait dans les soucis du cabaretier modèle.

- Quelle charge elle représentait dans le budget du patron de café.

- Enfin quelles quantités des buveurs de Bab-el-Oued absorbaient chaque jour, tout en commentant devant un verre les évènements politiques et les potins du quartier. Voici un essai statistique sérieux sur ce problème léger.

Il serait bien vain d'établir une liste rigoureuse des différentes sortes de " kémia ".

Elle ne serait jamais complète parce qu'à côté des " kémia " classiques, immuables, il y a la foule des trouvailles individuelles. Tout ce qui manque, peut-être proposé au titre de la kémia et chaque cafetier accomplit des prodiges d'ingéniosité, pour tenter de retenir les passants par une recette inédite.

La " kémia " c'est le «broumitche ( l'amorce )» indispensable, avec lequel on prend toujours ce gibier bien difficile qui s'appelle le buveur.

On peut toutefois avancer qu'il y a en moyenne, une cinquantaine de kémias dites classiques parmi lesquelles :

- les olives,

- les tramousses,

- les cacahuètes,

- les bliblis figurent toute l'année sur tous les comptoirs.

Car il y a des " kémias " saisonnières :

- les tomates,

- artichauts,

- les betteraves,

- les poivrons,

- les fèves figurent dans cette catégorie.

Il y a aussi la " kémia " courante et la kémia rare … Celle que l'on offre à discrétion et celle que l'on rationne minutieusement.

- Les sardines,

- les petits rougets,

- les escargots et

- les moules composent la noblesse de la " kémia. "

Ce sont des cadeaux qui l'on mesure.

Chaque buveur a droit à deux sardines par verre ou un rouget.

Nul ne songe à transgresser cette règle rigoureuse. Mais les clients irascibles, ou simplement facétieux trouvent là une belle matière à protestations sonores et réclamations violentes qui n'étonnent personne mais présente à l'ambiance un cachet irremplaçable.

Et maintenant que consomme-t-on chaque jour à Bab-el-Oued ?

Voici des chiffres de ces mercenaires, qui servent indifféremment aux savants austères et aux journalistes factieux.

On mange en moyenne, un kilo de tramousses par jour dans les cafés par les clients.

Si le patron sert des tomates, la consommation quotidienne atteint quatre kilos.

Le samedi et le dimanche, les assoiffés dévorent en moyenne dans chaque café de Bab-el-Oued :

- un kilo d'anchois,

- deux kilos d'olives

- cinq kilos d'artichauts.

Si l'on aborde la " kémia " de luxe on atteint des chiffres effarants.

- Cinq kilos d'escargots

- Dix kilos de sardines, disparaissent chaque jour devant les comptoirs.

Si l'on veut établir une moyenne, on peut dire, qu'il y a une centaine de cafés à Bab-el-Oued dans chacun desquels, on consomme de deux à quatre kilos de " kémia " tous les jours, ce qui donne au bout de l'année le chiffre fabuleux de près de douze tonnes.

Il est difficile de chiffrer le prix de cette consommation.

Tous les articles n'ont pas la même valeur.

- Les tramousses par exemple viennent d'Espagne et valent 55 francs le kilo,

- les rougets sont chers,

- les artichauts plus abordables.

La " kémia " représente cependant une dépense moyenne de mille francs par jour pour le patron du café ou le gérant soucieux de sa réputation.

Ainsi plus de cent mille francs s'envolent chaque jour à Bab-el-Oued en " kémia " multicolore.

C'est la rançon d'une vieille habitude méditerranéenne … d'une coutume que chacun observe selon :

- son sens commercial,

- sa coquetterie et peut-être aussi

- sa personnalité.

Dis-moi la " kémia " que tu offres, je te dirai qui tu es !...

Bab-el-Oued raconté à Toinet. Jean Brune le journaliste. 1955

Docteur Jean-Claude PUGLISI,

de La Calle de France -

Paroisse de Saint Cyprien de Carthage

Giens en Presqu'île - HYERES ( Var ).

|

|

|

Algérie catholique N° 2, février 1937

Bibliothéque Gallica

|

La Paroisse de Mers-el-Kébir

Le touriste qui, laissant la trépidante cité oranaise, s'engage sur la route du littoral, vers l'ouest, parvient au bout de 2 kilomètres, à Monte-Cristo. Là, un magnifique panorama s'offre à sa vue. Face à lui, l'immensité bleue de la Méditerranée. A sa droite, les falaises rocheuses, qui se terminent à la Pointe de l'Aiguille ; derrière lui, la montagne du Murdjaja, que couronne la chapelle de Santa-Cruz et un vieux fort historique. A sa droite, une baie immense, splendide, la baie de Mers-el-Kébir. Au fond de cette baie, au pied de la montagne du Santon, blottie, ramassée sur elle-même, se détachant admirablement en blanc, sur un fond de verdure, la petite ville de Mers-el-Kébir et tout le long de la corniche, des maisons, des hôtels, où viennent passer l'été, s'ébattre dans l'eau, de nombreux étrangers.

Il faut remonter dans l'antiquité pour trouver la première mention de Mers-el-Kébir. Connaissant le caractère, judicieux, pratique, utilitaire des Romains, il est évident qu'ils ont eu tôt fait de repérer, au cours de leurs voyages et en vue de la colonisation de ces pays, l'immense baie naturelle de Mers-el-Kébir, si bien protégée contre les vents et les courants.

Ils l'appelèrent : « Portus-Magnus » (Grand Port) alors qu'ils donnèrent au Port d'Arzew le nom de : « Portus-Déorum » (Port des Dieux. Il est certain que les Romains, peuple très religieux, avec leur civilisation, implantèrent, comme partout ailleurs, leur religion ; et leurs divinités durent être honorées ici, comme elles l'étaient à Rome. Toutefois, aucune trace, aucun vestige retrouvé à Mers-el-Kébir, ne permet de se faire une idée du culte rendu aux faux dieux à Portus-Magnus.

Pendant quelques siècles, après le départ des Romains, Mers-el-Kébir tombe dans l'oubli.

On peut s'imaginer sans peine, que vue sa situation géographique et sa proximité d'Oran, Mers-el-Kébir a joué un rôle important dans les luttes que se sont livrés les différents chefs arabes, turcs ou marocains, qui voulaient imposer leur domination dans la province d'Oran et avoir des débouchés sur la mer. Notre port n'était pas non plus ignoré des pirates qui venaient ou s'y réfugier ou y opérer des coups de mains. Au point de vue religieux, c'est le règne de l'Islam ; il est probable qu'aucune mosquée n'a été édifiée dans cette baie. En tout cas, on n'en trouve nulle trace. Les documents historiques de cette époque mentionnent à plusieurs reprises notre port. C'est à partir surtout du XVe siècle, que l'histoire de Mers-el-Kebir prend une tournure nouvelle, par l'entrée en scène de belligérants nouveaux : les Portugais et les Espagnols, ce sera désormais la lutte de la Croix contre le Croissant.

Oran, était devenu le repaire le plus important de la piraterie, dans l'Ouest. Et cela n'était pas sans inquiéter le Portugal, qui subissait les conséquences fâcheuses d'un tel état de choses. Aussi le roi Jean 1er, décida d'en finir. Le 14 août 1415, ses troupes s'emparaient du fort de Mers-el-Kébir, construit par les maures, de la baie et d'Oran. Malheureusement, il ne put pas conserver ses conquêtes et fut obligé d'abandonner les 2 places.

L'audace des pirates redoublant, le roi Don Manuel du Portugal résolut de porter un coup décisif. En 1501, il envoya une escadre formidable s'emparer de Mers-el-Kébir. Mais il échoua dans sa tentative, ce qui ne fit qu'accroître la hardiesse de ses ennemis, des pirates, qui allèrent, de plus belle, rançonner alors les côtes d'Espagne. Mal leur en prit, car le roi Ferdinand d'Aragon, envoya une armée de 5.000 hommes pour les combattre.

Le 23 octobre 1505, après un siège de 50 jours, la forteresse de Mers-el-Kébir tombait entre les mains des Espagnols, commandés par Don Diego de Cordova. Délire, prières, reconnaissance à Dieu pour une telle victoire. La Croix triomphait des Croissant..

C'est à cette époque que se place un des épisodes les plus importants de l'histoire d'Oran et de Mers-el-Kébir en particulier : la prise d'Oran par le Cardinal espagnol Ximenès et son séjour à Mers-el-Kébir.

Lorsque l'Espagne, entreprit de détruire le nid et repaire des pirates d'Oran et en même temps de planter la croix du Christ et ses bienfaits, sur ce sol africain, ravagé par la barbarie et où avait déjà coulé du sang des martyrs, où plusieurs expéditions avaient échouées, elle se servit comme base de départ de Mers-el-Kébir, occupée auparavant par Don Diego de Cordova. Cette formidable expédition contre Oran, avait été minutieusement préparée par un grand Cardinal, en même temps que grand politique, le Cardinal Ximenès. Elle fut dirigée par le Cardinal en personne.

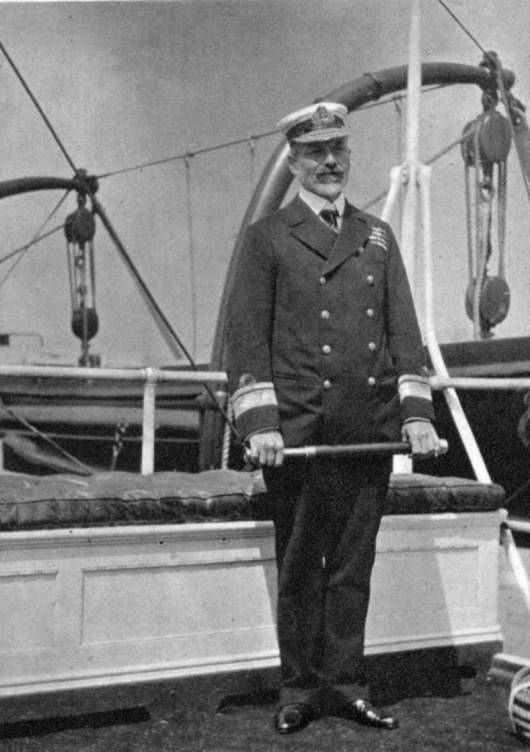

La flotte espagnole quitta le port de Carthagène, le 16 mai 1509, en direction de Mers-el-Kébir. Favorisée par un temps propice, elle arriva le lendemain, jour de l'Ascension dans la rade.

Le Cardinal Ximenès, décida le débarquement immédiat des troupes, afin de commencer dès le lendemain, à l'aube, l'attaque d'Oran.

Savamment et rapidement menée, cette attaque fut couronnée de succès. Malgré la bravoure et les ruses des Maures et des Arabes, Oran tomba en quelques heures entre les mains des soldats de Ximenès. Le cardinal, heureux de cette victoire, fit rendre grâce à Dieu, à qui il attribuait ce succès «Non nobis, Domine, non nobis sed. Nomine tuo da Gloriam » répétait-il. Comme tous les vainqueurs à l'âme magnanime, le Cardinal Ximenès se montra plein de bonté, plein de charité à l'égard des infidèles qu'il désirait convertir au christianisme. Il organisa aussitôt le culte, transforma des mosquées en églises, établit un clergé régulier, installa des religieux Franciscains et Dominicains, qui avaient suivi l'expédition, dans de vastes bâtiments, fit bâtir un hôpital, etc..., etc... Le cardinal Ximenès avait de vastes projets, et voulait pousser plus loin sur la côte et à l'intérieur du pays, afin d'y implanter la croix du Christ et la domination espagnole. Mais, des circonstances impérieuses l'obligèrent à quitter précipitamment Oran. Il revint à Mers-el-Kébir et s'embarqua pour l'Espagne, le 23 octobre 1 509.

Cette mémorable expédition avait duré 7 jours. C'est donc un grand honneur pour Mers-el-Kébir, d'avoir hébergé dans sa forteresse, le cardinal Ximenès. Il y a dit la messe, car le Fort possédait une chapelle dont on voit encore l'emplacement. Le culte y était assuré, un chapelain était affecté aux servies et besoins religieux de la garnison. On a conservé pendant longtemps la plaque de granit qui avait servi de table d'autel au cardinal.

Plusieurs fois perdue et plusieurs fois reprise, la forteresse de Mers-el-Kébir fut définitivement abandonnée par les Espagnols en 1792. On voit actuellement sur diverses parois du Fort, encastrées dans les murs, de nombreuses inscriptions relatant les faits les plus saillants de l'histoire de Mers-el-Kébir, depuis 1505 jusqu'en 1792, certaines sont très bien conservées, en particulier celle qui est placée au fronton dé la porte d'entrée et qui consacre les améliorations apportées dans la défense du Fort par le général Argain, sous le roi catholique Ferdinand VI (année 1751) et cette autre, surmontée des insignes de la Toison d'Or, qui rappelle le fameux siège de Mers-el-Kébir, par Hassan Pacha, et qui se trouve sur la paroi de l'ancienne chapelle du Fort (Année 1563).

D'autres inscriptions, rongées par les intempéries, sont incomplètes ou inintelligibles, mais la plupart on y lit «l'an du Seigneur : 1566, 1670, 1698, 1669.»

On a peu de documents sur l'histoire de Mers-el-Kébir depuis 1792, date du départ des Espagnols, des Chrétiens consacrant la victoire éphémère de l'Islam et du Croissant, jusqu'en 1830, date de la conquête de l'Algérie, par la France. Les Turcs s'étant rendus maîtres d'Oran, ils occupèrent également Mers-el-Kébir, point stratégique de premier ordre et abri sûr pour leur flotte. Le croissant turc, remplaça, sur le Fort, l'étendard du Roi Catholique d'Espagne et une mosquée, la chapelle des chrétiens.

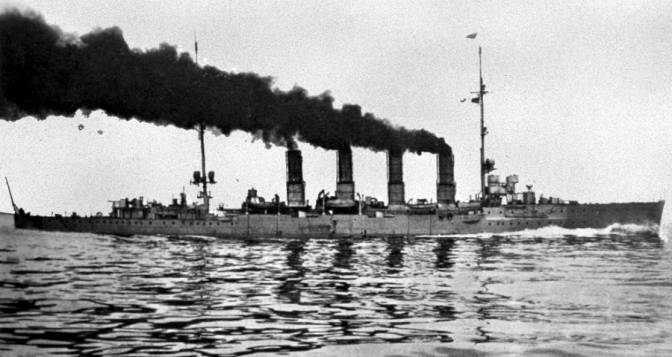

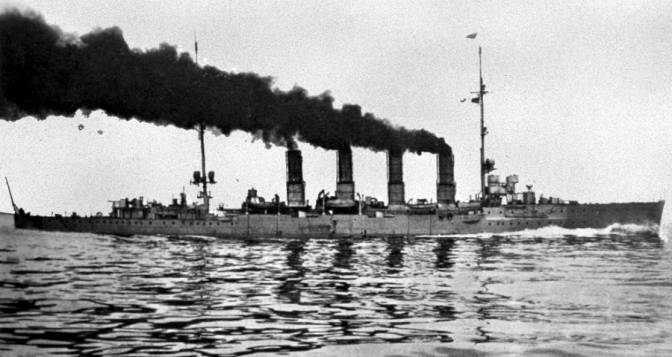

Nous sommes en 1830. En vue d'obtenir la réparation d'un affront infligé par le dey d'Alger, Hussein Pacha, à notre Consul, M. Deval, le roi Charles X décida d'occuper Alger. Une expédition fut préparée à cet effet. Débarqué le 14 juin 1830, à Sidi-Ferruch, le corps expéditionnaire, sous le commandement du général de Bourmont, s'emparait d'Alger, le 5 juillet. Après Alger, ce fut le tour d'Oran. Des négociations pour la reddition pure et simple d'Oran, par le bey Hassan, furent entreprises. Quelques bricks de la flotte française, le Ruse, le Dragon, le Voltigeur, l'Endymion, vinrent mouiller au large de Mers-el-Kébir et d'Oran. Sur l'un d'eux, le Dragon, se trouvait le capitaine de Bourmont, fils du maréchal, chargé des négociations. Nous sommes en 1830. En vue d'obtenir la réparation d'un affront infligé par le dey d'Alger, Hussein Pacha, à notre Consul, M. Deval, le roi Charles X décida d'occuper Alger. Une expédition fut préparée à cet effet. Débarqué le 14 juin 1830, à Sidi-Ferruch, le corps expéditionnaire, sous le commandement du général de Bourmont, s'emparait d'Alger, le 5 juillet. Après Alger, ce fut le tour d'Oran. Des négociations pour la reddition pure et simple d'Oran, par le bey Hassan, furent entreprises. Quelques bricks de la flotte française, le Ruse, le Dragon, le Voltigeur, l'Endymion, vinrent mouiller au large de Mers-el-Kébir et d'Oran. Sur l'un d'eux, le Dragon, se trouvait le capitaine de Bourmont, fils du maréchal, chargé des négociations.

Hassan Bey, assiégé dans Oran avec 700 à 800 Turcs fidèles, par les Arabes qui ne voulaient pas de l'occupation française, hésitait cependant, car lui, désirait cette occupation qui lui assurait certains avantages.

Sur le conseil de chefs turcs, De Bourmont se décida, malgré les ordres de l'amiral Duperré, à occuper le Fort de Mers-el-Kébir, qui serait un point d'appui, une base de départ merveilleuse, pour s'emparer d'Oran ; c'était la reproduction du plan de campagne exécuté, un peu plus de trois siècles plus tôt, par le grand cardinal Ximenès.

Le 26 juillet, vers les 3 h. 30, de l'après-midi, les trois bricks : le Dragon, le Voltigeur et l'Endymion rasèrent les fortifications du Fort et vinrent successivement sous les batteries, sans crainte des 42 canons qui pouvaient les détruire en un instant. Avant que la garnison ait eu le temps de dessiner la moindre attaque ou le moindre geste de défense, les capitaines Le Blanc et Ropert, commandant, le premier, le Dragon, et le second le Voltigeur, et l'Endymion à la tête de 110 marins, sautent à terre, s'emparent de la forteresse et réduisent l'ennemi à l'impuissance. Le lieutenant de vaisseau, Estienne, remplaçait sur le Fort, le pavillon turc, par le drapeau du roi de France. La prise du Fort de Mers-el-Kébir avait durée une demi-heure.

Le capitaine de Bourmont partit aussitôt pour Alger, annoncer à son père ce brillant fait d'armes et hâter l'envoi du corps expéditionnaire.

Il avait laissé la garde du Fort au capitaine de frégate Ropert. Cet habile et ferme officier s'organisa contre les attaques possibles et prépara les conventions pour la remise d'Oran.

Les renforts attendus arrivèrent le 13 août avec la division navale, sous les ordres du capitaine de vaisseau Massieu de Clerval. Mais deux heures avant que la « Sirène », frégate que montait Massieu de Clerval, fut au mouillage, le commandant Robert était mort d'épuisement. Il fut enterré sur la plus haute plate-forme de la forteresse. Sa tombe, très simple, surmontée d'une croix en fer forgé, porte sur une petite colonne de granit, l'inscription suivante : «Ropert, Capitaine de frégate, Commandant les Bricks, Voltigeur et Endymion, mort le 13 août 1830 après avoir pris possession du Fort de Mers-el-Kebir. Requiescat in pace. »

Cette tombe, qui rappelle un si glorieux souvenir, n'a jamais cessé d'être pieusement entretenue ; chaque année, le 1er novembre, une simple et touchante cérémonie s'y déroule, en présence des autorités civiles de Mers-el-Kébir et des autorités militaires du fort, d'un officier de marine et d'un détachement de marins d'Oran. Beaucoup de touristes ou de visiteurs de marque viennent voir cette tombe s'y agenouiller et remercier Dieu, d'avoir accordé la victoire à la croix du Christ grâce à l'héroïsme des enfants de la France.

Une des pénibles conséquences de la révolution de juillet, fut qu'on songea à abandonner les projets de conquête de l'Algérie. Les troupes françaises se retirèrent donc de Mers-el-Kébir après avoir fait sauter les hautes murailles qui surplombaient la mer. Bientôt on regretta l'abandon d'une position aussi stratégique et le haut commandement décida de la réoccuper. Le 14 décembre 1830, le général Damrémont débarqua avec de nouvelles troupes et s'empara définitivement de la forteresse de Mers-el-Kébir, clef de sûreté de la baie et du port d'Oran. C'est de Mers-el-Kébir que partit, le 16 décembre, le colonel Le Fol, à la tête du 21ème de ligne, pour aller occuper le Fort Saint-Grégoire, qui dominait Oran, première étape vers la prise de cette ville.

Telle est, succinctement retracée, l'histoire glorieuse de la rade et du fort de Mers-el-Kébir, jusqu'à l'occupation française. Depuis 1831, c'est une nouvelle phase qui s'ouvre. Le fort, occupé par une petite garnison, passe au second plan. Un village se crée au fond de la rade, au pied de la montagne du Santon, Saint-André de Mers-el-Kébir. La rade, dont l'exceptionnelle situation géographique, n'a pas échappée à nos gouvernants, est en passe, comme je le disais au début, de prendre un essor magnifique, de devenir un port de guerre de tout premier ordre, complément du grand port commercial d'Oran, base importante de défense des côtes Marocaine et Algérienne.

Histoire religieuse

Après l'occupation française et la pacification du littoral, de nombreux pêcheurs espagnols et italiens, ces derniers originaires de l'île de Procida, vinrent s'installer à Mers-el-Kébir. Ces pêcheurs connaissaient déjà ces endroits, car ils y venaient pêcher le corail.

Quelques fonctionnaires français complétaient la population. Les débuts furent, comme partout ailleurs, très durs. De nos jours, dotés de toutes les facilités et de toutes les commodités, nous avons tendance à croire qu'il en a toujours été à peu près ainsi. Les premiers habitants durent défricher, peiner, pour bâtir quelques misérables masures.

Beaucoup n'avaient pour toute maison, que leur pauvre barque. Ils vivaient donc pauvrement. Le gouvernement français, ému d'une installation si primitive, décréta la création d'un village qui s'appellerait Saint-André-de-Mers-EI-Kébir. Construit en amphithéâtre, au pied et sur les flancs de la montagne du Santon, qui domine la rade, il fut érigé officiellement, en 1841.

La colonie italienne était de beaucoup la plus importante. Elle comptait 1.200 membres environ. Tandis que de nos jours, les Espagnols ont presque tous abandonné la pêche, les Italiens, pour la plupart, continuent le rude métier de pêcheurs avec des engins et des barques qui n'ont guère évolués.

Cette colonie italienne, venant de l'île de Procida, avait gardé toutes les coutumes, toutes les mœurs, toute la foi de leur patrie. Cette colonie italienne, venant de l'île de Procida, avait gardé toutes les coutumes, toutes les mœurs, toute la foi de leur patrie.

Longtemps, ils sont restés fermés à toute influence étrangère, vivant jalousement repliés sur eux-mêmes, ne se mariant qu'entre eux, ne parlant que leur dialecte, leur patois propre. C'est ce qui explique en grande partie, qu'ils sont restés profondément religieux, croyants et pratiquants, qu'ils ont conservé, chose assez rare à notre époque, des manifestations publiques de piété, telles que les processions de la Fête-Dieu, et de Saint-Michel, qui attirent chaque année des milliers de personnes. D'ailleurs, nous reviendrons sur ces grandioses manifestations de piété.

Gens profondément croyants et pratiquants, les pêcheurs italiens, sitôt arrivés à Mers-el-Kébir, s'organisèrent pour leurs exercices de piété. Au début, ils ne purent pas, et cela se comprend, satisfaire pleinement leur dévotion. Il fallait un prêtre. En guise d'église et de presbytère, ils se servirent tout d'abord d'un pauvre magasin — un prêtre venait d'Oran, assurer le culte.

Ce magasin, petit à petit, ils l'aménagèrent, l'embellirent, Dieu sait au prix de quels sacrifices, et en 1843, Mgr Dupuch, évêque d'Alger, érigeait le village de Mers-el-Kébir, en paroisse et le dédiait à Notre-Dame du Bon-Secours, dont lui-même avait béni la statue, au milieu d'un grand apparat, grâce au concours des équipages de la Flotte d'Etat et de toute la population.

Il aurait voulu également, à cette occasion, bénir de nouveau l'ancienne chapelle espagnole du fort de Mers-el-Kébir, celle-là même dans laquelle le grand cardinal Ximénès avait dit la messe, trois siècles plus tôt ; mais ce fut impossible. Cette chapelle avait été transformée en écurie et Mgr Dupuch ne put pas obtenir qu'elle fut rendue à sa première et sainte destination.

Le premier curé de Mers-el-Kébir, fut M. l'Abbé Martinez, remplacé peu de temps après, par M. l'Abbé Cases, à qui succédait en 1846, M. l'Abbé Capriles.

Au mois de juin 1839, Mers-el-Kébir avait reçu la visite de Mgr Dupuch, qui était venu exprès d'Oran, apporter à la population chrétienne et laborieuse, ses paternels encouragements. Ce culte fut assuré jusqu'en 1879, dans un magasin qui avait été petit à petit embelli, afin d'être un peu moins indigne du Dieu tout-puissant, qui descendait là tous les jours.

Il est vrai que le Christ est né dans une étable, a vécu pauvrement et nous a laissé l'exemple d'une grande humilité' et pauvreté. Pendant cette période, Mers-el-Kébir a eu successivement comme curés, MM. Lloret (1850-1864), Malbec (1864-1868), Lachet (1868- J 878).

A plusieurs reprises, le Conseil de Fabrique de la paroisse, s'était plaint de l'exiguïté et même de l'insalubrité du magasin-église, et avait demandé la construction d'une nouvelle église, mieux située, plus spacieuse, et plus digne de Mers-el-Kébir. Ce n'est qu'en 1874 que l'on entreprit la construction de cette nouvelle maison du Bon-Dieu, celle-là même qui sert aujourd'hui au culte. On doit convenir, à la vérité, que les paroissiens de Mers-el-Kébir, n'ont rien perdu à attendre, car l'édifice est vraiment splendide ; un des plus beaux du diocèse d'Oran — vaste, puisqu'il peut contenir plus de 600 places assises, bien éclairé, bien aéré, il est d'une élégance rare — style roman, nef centrale avec bas-côtés, six arceaux, avant-chœur, permettant d'évoluer à l'aise pour les grandes cérémonies, autel et table de communion en marbre blanc, vaste sacristie, escalier monumental lui donnant un air de petite cathédrale, le tout formant un bel ensemble, ravissement des nombreux touristes qui viennent le visiter.

Ce n'est qu'à Pâques 1875, l'église n'était pas encore complètement achevée (elle devait l'être à la fin de l'année), que pour la première fois, on y célébra les Saints Mystères, à la grande joie de tous les paroissiens. Dès lors, la vie paroissiale prit un essor nouveau. Les Napolitains purent plus facilement donner libre cours à leur désir de grandes cérémonies.

Le 30 septembre 1883 eut lieu la fête de la Saint-Michel ; Mgr Pierre Marie-Etienne Ardin, évêque d'Oran, venait à Mers-el-Kébir, bénir la grosse cloche, celle-là même qui encore aujourd'hui, de concert avec sa jeune sœur, lance à tous les échos, ses notes joyeuses ou tristes, selon les circonstances.

Autre événement important dans l'histoire religieuse de Mers-el-Kébir : c'est l'arrivée et l'installation, le 6 décembre 1893, dans la paroisse, des religieuses de Notre-Dame Auxiliatrice, appelées Sœurs salésiennes. Dieu sait le bien immense qu'elles ont fait dans la paroisse, depuis bientôt 43 ans — s'occupant principalement du patronage des enfants, de l'ouvroir, des Enfants de Marie; elles ont contribué, pour une large part, non seulement au maintien, mais encore à l'accroissement de la piété. Précieuses auxiliaires du curé, elles s'occupent également du chant des jeunes filles et du catéchisme des petites filles ; elles vont apporter au chevet des malades, avec l'espérance chrétienne, la résignation et les douces consolations. Combien de moribonds doivent à ces charitables religieuses, leur départ dans l'éternité munis des derniers sacrements.

On ne peut pas parler des Religieuses Salésiennes de Mers-el-Kébir, sans évoquer le souvenir de l'une d'elles, Sœur Louise Cecottino, et connue uniquement sous le nom de Sœur Elise. Pendant 27 ans, animée d'un zèle inépuisable, elle s'est prodiguée à ses chers enfants : petites et grandes, aux mères chrétiennes, aux anciennes élèves, aux pauvres, aux malades. Elle était de toutes les familles, de toutes les joies, de toutes les peines ; sa mort a été un deuil paroissial, et son magnifique enterrement a été une preuve indubitable de l'affection qu 'on lui gardait. Encore maintenant, on parle de Sœur Elise, et avec quelle admiration, avec quelle reconnaissance !

La paroisse de Mers-el-Kébir, a eu successivement comme pasteurs, depuis la construction de la nouvelle église : MM. Poux (1878-1884), Huertas (1884-1886, Succare (1886-1889), Gilloux (1889-1898), Guinefoleau ( 1898-1902), Record (1902-1912), Royère (1912- 1919), Rouchaleou (1919- 1931) Mahs (1931-1932) et Cellier (1932-1935) qui ont apporté leur contribution à l'embellissement matériel du Temple de Dieu, mais surtout au bien des âmes et de la vie paroissiale. Car la vie paroissiale est très intense à Mers-el-Kébir. L'église est vaste et pourtant, elle se remplit tous les dimanches aux deux messes.

Les offices, en particulier les Adorations, sont très suivis. Les dimanches, et surtout les fêtes, sont marqués par de nombreuses communions.

Les groupements religieux sont nombreux, tout d abord : les Mères chrétiennes, les Anciennes Elèves des Religieuses, les Enfants de Marie, les Aspirantes, les Croisés (garçons et filles) ; puis, Association Saint-Pierre (jeunes gens), la Confrérie Saint-Michel — un Syndicat catholique de Patrons et Marins pêcheurs fondé par Son Excellence Mgr Durand avec l'aide de M. le curé Rouchaléou. Il reste cependant encore beaucoup à faire, surtout si Mers-el-Kébir prend de l'extension.

Mais, un trait particulier de cette paroisse, unique en Oranie et peut-être même en Afrique du Nord, ce sont les splendides et imposantes processions qui s'y font avec un grand éclat. On y accourt en foule, par milliers, d'Oran et des villages environnants.