|

|

|

LA SEYBOUSE

La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE

Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général

l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD

se trouve dans la page: La Seybouse,

|

Écusson de Bône généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint

Avertissement :

Il est interdit de reproduire sur quelque support que ce soit tout ou partie de ce site (art. L122-4 et L122-5 du code de la propriété intellectuelle) sans autorisation expresse et préalable du propriétaire du site..

Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyright et ne doivent pas être utilisés à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu l'autorisation écrite du Webmaster de ce site.

Les utilisateurs du site ne peuvent mettre en place de liens hypertextes en direction du site susvisé sans l'autorisation expresse et préalable du propriétaire du site, M. Jean-PierreBartolini.

Pour toute demande de reproduction d'éléments contenus dans le site, merci de m’adresser une demande écrite par lettre ou par mel.

Merci.

Copyright©seybouse.info

Les derniers Numéros :

238, 239,

240, 241, 242,

243, 244, 245,

246, 247,

| |

Chers Amies, Chers Amis,

Premier Avril, Rameaux et Pâques sont à peine passés, l’activité calendaire suit son cours, ignorant totalement les activités et les absurdités du monde gouvernemental actuel.

Le réveil de la végétation, l’explosion des fleurs, les journées plus longues, la proximité de la mer ou de la montagne et du spectacle changeant offert chaque jour, ne peuvent que nous inciter à chasser nos ennuis et nos interrogations actuels.

Je ne doute pas que Pâques a apporté son lot de Saints-Couffins avec Gazadiels, les Mounas, etc… Cela est notre mémoire et c’est elle qui nous a tenu en vie et qui le fera encore très longtemps, je l’espère.

Nous sommes en avril, avec les poissons traditionnels et où il ne faut pas se découvrir d’un fil, surtout avec un temps plus malade que jamais mais pas aussi atteint que les affaires de l’Etat.

Alors Bon mois d’avril et bonheur pour Tous et Toutes.

Jean Pierre Bartolini

Diobône,

A tchao.

| |

| Pour une Amourette qui passait par-là.

Envoyé par Jean-Claude PUGLISI.

|

( à toute ma bande de copains d’enfance

et en particulier à Vincent Defilippi héros de mon histoire )

Les fantômes du Bastion de France

sont venus me dire l’autre soir :

« les mythes, les rêves et les envies,

servent à écrire des romans »

Alors je me suis plu à remonter le temps :

Vieux mythes, vieux rêves, vieilles envies.

C’était au cours de la saison chaude et torride d’un certain été Callois et à cette époque je dois bien aujourd’hui l’avouer, les caractères sexuels dits secondaires qui déjà nous chatouillaient le corps et l’esprit, ne cessaient de nous pousser irrésistiblement et d’une manière toute naturelle, vers les jeunes beautés de notre âge issues de la cité et de ses environs, sans omettre un seul instant de négliger les petites étrangères de passage, que le hasard des vacances familiales amenait en villégiature à La Calle.

S’entendre dire que l’on draguait à cette époque, la très charmante et toute gracieuse gente féminine de notre âge, avec une certaine effronterie et quelques impertinences, et cela, sans aucune retenue ni la moindre réserve, avec une totale abstraction de toutes les règles de bienséance, serait, je vous l’assure, pour le moins exagéré - sinon, franchement fallacieux. Nous, nous bornions seulement d’admirer de loin avec beaucoup de discrétion, les jolis petits minois et bien-sûr le reste de ces charmantes et fraîches jeunes-filles en fleurs, objet de nos ardents désirs d’adolescents et de nos rêves fous de jouvenceaux. Pour les voir de plus près et les admirer en toute quiétude, avec parfois la chance et le rare bonheur de croiser leur regard, voire même, de les côtoyer un tout petit instant, il se trouvait que la fidèle complicité de nos belles plages ensoleillées et de l’esplanade du cours Barris était pour se faire à la belle saison, des lieux de rencontre parmi les plus privilégiés de la cité calloise.

A la plage dés le matin et se dorant au soleil comme des lézards alanguis par la chaleur, on pouvait régulièrement apercevoir nombre de damoiseaux nonchalamment allongés sur le sable immaculé, à l’instar des minets guettant à l’affût la souricette de passage, avec dans le verbe et dans le geste un petit semblant de désinvolture, ou bien arborant parfois pour la circonstance des yeux faussement clos, mais, qui à aucun moment, ne perdaient de vue une seule des belles images de toutes ces mignonnes et croquantes petites sirènes, lesquelles, n'arrêtaient pas de s’ébattre joyeusement dans les flots, toutes baignées par l’or du soleil et le bleu tendre et profond de la Méditerranée Calloise. Alors notre petit cœur d’adolescent n’arrêtait pas de faire boum, devant toutes ces sublimes petites créatures de rêve - merveilles des merveilles de la nature.

Certains d’entre-nous adoptaient alors naïvement une stratégie particulière, dans le but inavoué de se faire remarquer de la toute belle et jeune déesse sur laquelle ils avaient jeté leur dévolu : c’était par exemple, se faire admirer en arpentant avec élégance le bord de la plage par petits groupes, tout en veillant de bien mettre en évidence carrure et bronzage en passant devant sa dulcinée, sans omettre un seul instant de rouler parfaitement des épaules avec beaucoup d’ostentation.

C’était aussi jouer à l’exhibitionniste pour espérer épater la gente féminine, en effectuant des plongeons impeccables et bruyants toujours suivis d’un crawl à la Johnny Wesmuller - le Tarzan vénéré et à la mode de cette époque… D’autres tentaient de se faire remarquer, en se mettant en vedette aux commandes des avirons de leur frêle périssoire, ou à bord d’une modeste petite barque amenée depuis le port pour la circonstance…

Toutes ces subtiles et laborieuses manœuvres d’approche, conduisaient parfois les plus chanceux à venir échanger avec beaucoup de bonheur, quelques mots rares et furtifs avec l’autre sexe et comme toujours sous le regard méfiant de la famille, auxquels, venaient souvent s’ajouter, la curiosité et les sourires malicieux de bien des occupants de la plage.

C’est sur les coups de midi marqués régulièrement par le carillon harmonieux des cloches de Saint-Cyprien, que prenait fin le premier épisode du beau rêve inachevé de tous ces tourtereaux énamourés et voyait le flot des baigneurs regagner lentement et à regret leur domicile assommé par les ardeurs du soleil - peut-être ? Mais le cœur tout rempli d’un fol espoir : celui de d'apercevoir de nouveau sa petite déesse adorée sur le cours Barris, lorsque, bien fatigué de sa rude journée, l’astre ardent consentira enfin de partir pour s’en aller se coucher derrière les divins monts du Boulif.

Dans la fraîcheur du soir, le Cours Barris se voyait alors tout parfumé par les odeurs de merguez et brochettes, qui n’en finissaient plus de griller sur d’ardentes braises, mais aussi, noyé au beau milieu de la rumeur locale, toujours très animée par les cris des marchands de pizza, de cacahouètes et d’oublies… C’était alors l’heure bénie de la soirée pour goutter à la douceur qui descendait sur la cité. Dés la tombée de la nuit le Cours Barris s'illuminait par ses multiples lampadaires, qui, avec bonheur, mettaient en exergue ses éternels et légendaires palmiers... A cette heure du soir naissant, l'esplanade se comblait lentement de promeneurs de tous âges qui allaient et venaient sans se lasser, au rythme entraînant de la musique et des chansons en vogue du moment, que répandaient avec générosité les puissants haut-parleurs du Bar des Palmiers ainsi que ceux du Brisants bar… Alors là débutait le deuxième épisode de la journée pour tous les fringants petits coquets de notre âge, et à l‘instar de nos aînés, l’éternel et toujours fidèle va et vient sur la scène du Cours, en observant furtivement comme de bien entendu et à chacun de leur passage - l’objet de toutes nos douces pensées et de nos rêves juvéniles les plus fous.

Un peu comme ces jeunes et charmants mannequins qui pour se faire admirer, s’exhibent en se déhanchant harmonieusement sur une longue estrade, nous n’avions à aucun moment négligé d’arborer aux yeux de nos belles, une tenue vestimentaire choisie pour la circonstance : pantalons fuseaux à la mode et chemises bariolées toujours flottantes et à manches courtes, qui laissaient apparaître pour la galerie tout l’éclat du plaqué or d’une lourde gourmette, qui sur le poignet pendait négligemment et un col largement ouvert pour faire virile et montrer le balancement d’une croix pieusement suspendue par son collier... Nous poussions même le raffinement à l’extrême, jusque dans la façon particulière de nous pomponner : chevelure abondante aux crans majestueux et luisant de brillantine Roja - visage net et brillant, très soigneusement débroussaillé à la lame Gillette de tous ses duvets disgracieux - peau abondamment parfumée à l’eau de Cologne Forvil de chez Auguste le coiffeur… etc.

C’était ainsi et comme cela dans la douceur de tous les soirs de l’été, où sans se lasser nous usions de nos jeunes et vigoureuses jambes pour aller et venir sans se lasser, au rythme de la musique et des chansons avec un semblant de nonchalance non dissimulé, pour enfin espérer croiser et apercevoir brièvement l’être aimée à chacun de ses passages et en avalant tous les soirs sans même nous en rendre compte, quelques bons kilomètres strictement à pieds .

Parfois le Bar des Palmiers organisait avec bonheur sur la partie attenante du Cours, un gentil petit bal en plein air au son du pick-up. La piste était alors savamment délimitée par quelques tables et leurs chaises à l’intention des danseurs et autres accompagnateurs. Quelle aubaine pour les plus audacieux d’entre-nous, car, ils pouvaient alors au cours d’une danse échanger quelques mots complices et serrer l’espace d’un moment, l’objet de tous leurs désirs dans leurs bras tremblotants. Bien souvent la jolie pervenche était de la soirée, mais, comme on s’en doute, toujours bien encadrée par des parents particulièrement attentifs. Pour les moins hardis et les plus timides - dont votre serviteur ! - qui étaient présents, faute de savoir correctement danser et d’avoir le courage de traverser la piste pour aller inviter sa dulcinée à faire quelques pas de danse, ils se contentaient alors la mort dans l’âme de jouer faussement au beau ténébreux. Ils faisaient hélas tapisserie en demeurant toute la soirée assis à leur table, essayant de tuer le temps à consommer des boissons fraîches et à fumer quelques cigarettes en affectant comme toujours pour se donner bonne contenance, un air de coq du village qui se voulait très détaché des choses de ce monde.

Voilà ce que parfois je me raconte surtout par certains soirs d’été, où, nostalgie aidant, je me propulse les yeux fermés vers ce pays de mon enfance, qui m’a vu autrefois ressentir d’une façon toute platonique, les premiers émois d’une tendre amourette d’adolescent. Mais aujourd’hui c’est chemin faisant dans ces lignes et sur le sentier lumineux de mes rêves de jadis, que je rencontre mon ami et néanmoins cousin Vincent Defilippi le fils de Carmello et Rosette Samouère, et ce faisant, tout à coup ! j’éclate alors gentiment de rire, tout en me remémorant l’histoire de la plus belle et naïve amourette, qu’il m’est arrivé de vivre au cours de ma trop courte jeunesse calloise et que je ne puis m’empêcher aujourd’hui de vous raconter :

C’était me semble-t-il autour des années 1954 / 1955 et à cette époque nous devions avoir atteint l’âge mémorable de 16 ou 17 ans. Dans notre bande de jeunes adolescents il y avait entre-autre : Jean-pierre et Vincent, les jumeaux Defilippi - Hubert Hisselli alias Christelli le ferblantier - Norbert et Henri Tortora, fils de tsapadoures - Louis Casalta, fils de marin-pêcheur - Gilbert Ajello, petit frère des schcarparelles Francis et Jeannot - et moi, le fils de Louise, la cuisinière de l‘hôpital…

Comme tout le monde pendant la saison de l’été, nous fréquentions tous les jours - la plage de l’usine - le cours Barris - les bals… Sans négliger un seul instant et à l’instar des autres adolescents, de reluquer discrètement et avec convoitise les charmantes petites jeunes-filles de la cité, en laissant libre cours à notre imagination en ébullition qui n’arrêtait pas de nous tourmenter, en bâtissant à l’infini quantité de fantasmes extraordinaires que nous vivions - au beau milieu de fabuleux châteaux en Espagne.

C’est ainsi que nous nous retrouvions très régulièrement en bande, pour vivre ensemble ce fantastique cinéma paradiso de l’été.

Lorsque au terme d’une chaude soirée, alors que le Cours était devenu désert et que les commerces s’apprêtaient à fermer, on s’installait calmement assis sur le parapet, pour deviser consciencieusement et faire le bilan de la journée. Alors chacun disait sérieusement la sienne et parlait naïvement avec passion de ses exploits, en introduisant dans ses envolées lyriques moult fioritures dans le genre :«tu as vu comme elle m’a regardé ? Tu as vu comme elle m’a souri ? Je vous jure sur ma sainte communion ! Ma parole, je me l’ai amorcée sans même lui jeter du brometche…» et patati et patata… et schpake comme on disait là-bas… et pourtant dans ces moment de confidences, tour à tour chacun enrichissait son histoire à sa manière, sans que jamais l’un ou l'autre d’entre-nous n’aurait pensé à ironiser !

Un soir tard alors nous tenions notre habituelle conférence sur un coin du parapet, il s’est trouvé que l’un des nôtres nous est apparu soudain bien émoustillé et le cœur tout gonflé d’un fol espoir ? Il est vrai que ce soir-là nous l’avions aperçu causant un court instant, en charmante compagnie d’une belle et très mignonne jeune personne - que nous ne connaissions pas… Le fidèle parapet de ces fins de soirée faisant également office de confessionnal et puisque dans notre bande de copains, il était de tradition sacrée de ne jamais rien se cacher, nous eûmes tôt fait d’entourer le Casanova du jour pour entreprendre consciencieusement et avec curiosité, un interrogatoire qui se voulait en règle : «Alors ! Tu as fait une touche ce soir ? Mais qui c’est celle-là ? On la voit parfois sur le Cours, mais c’est pas une calloise ! Tu sais d’où elle est ? Elle est pas mal du tout cette petite : élancée, des cheveux longs presque blonds, enfin disons châtains, un beau visage attirant et surtout de beaux yeux…» etc. etc.

Loin d’être agacé par nos questions l’heureux élu - ou supposé tel ! - était aux anges et nous répondait d’une voix pleines de mystérieux sous-entendus. Alors l’interrogatoire reprenait de plus belle, pour essayer de tirer les vers du nez à notre ami qui du reste ne demandait que cela. Au bout d’un moment il cracha le morceau en articulant bien ses mots, afin que nous puissions en saisir parfaitement tout le sens, ce qui devait jeter comme on s'en doute un profond trouble parmi nous. Il nous dit alors en substance et sans se démonter : «demain à onze heures, elle m’a donné rendez-vous !!! » Un rendez-vous ! Pas possible ? Oui, parfaitement ! la petite caille lui avait bien donné rendez-vous le lendemain... Et alors ! Et alors ? Malgré notre insistance et le serment collectif sur la sainte communion de ne rien révéler à personne, il resta fermement sur sa réserve refusant obstinément de nous confier le lieu de cette rencontre. Peut-être craignait-il que nous entreprenions de le suivre en catimini et par cela même lui casser le travail, alors qu’il n’en était qu’aux prémices de sa petite amourette ?

Il était passé de minuit lorsque la voix cristalline de Saint-Cyprien, nous renvoya sans discussion dans chacun nos foyers… Mon Dieu que la nuit fût longue et hantée par tous ces rêves fous, qui sentaient bon toute la passion de notre jeunesse. Chacun de nous était à se demander pourquoi ? Il n’avait pas la chance de vivre une petite aventure amoureuse - à l’instar ce veinard de copain ? !

Dés le lendemain, arrivés sur la plage un peu moins frétillants que d’habitude, nous fîmes le constat que notre illustre Casanova de la veille et néanmoins ami de toujours - manquait à l’appel : le héros du jour avait proprement disparu sans laisser de traces, ni laissé le moindre message… Pour toute la bande abasourdie le coup était dur à encaisser et pour l’heure il ne nous restait plus qu’à se borner de faire tout le long de la journée, les plus fantastiques et mystérieuses conjectures.

Au coucher du soleil il devait subitement réapparaître sur le Cours Barris, en affectant avec beaucoup d’ostentation un air tout guilleret qui manifestement nous paru des plus malicieux et ressemblait fort à un profond bonheur. C’est naturellement par discrétion bien artificielle mais enclin d’une curiosité non contenue, que personne de la bande ne lui demanda comment s’était passé le fameux rendez-vous avec sa belle. Ce n’est que bien tard en fin de soirée et dans le secret du vieux parapet qu’il devait sur le ton de la confidence, nous entretenir du succès incontestable qu’il avait acquis auprès de sa conquête… Alors il devait nous instruire en détail sur tous ses faits et gestes de ces dernières heures, mais aussi des péripéties concourant à l’heureuse rencontre avec l’élue de son cœur.

Comme nous le savions déjà cette jeune et charmante enfant n’était pas de La Calle, mais résidait au Tarf tel que notre copain nous l’avait enfin révélé. Mais il faut dire que ce petit village situé sur la route de Bône, se trouvait à une distance notable de près de 18 km de notre cité. A cette époque compte-tenu des moyens de communication, on peut dire sans exagérer que ce n’était pas la porte à côté, surtout, pendant la chaleur torride de l‘été, ce qui pour autant n’avait pas empêché notre valeureux Roméo, de partir ce jour-là perché courageusement sur une vieille bécane dite de course empruntée à son frère aîné.

Mais il est utile de revenir un instant en arrière, pour admirer combien à cette époque de notre jeunesse, l’imagination d’un adolescent amoureux pouvait l’entraîner à réaliser certains exploits, qui feraient peut-être sourire les jeunes d’aujourd’hui : la nuit portant conseils notre héros dormit très mal, mais, dans le clair-obscur et le silence de sa chambrette, il devait mettre à profit ce semblant d’insomnie pour dresser consciencieusement dans sa tête, toutes les plus belles et subtiles stratégies à employer le lendemain, pour se faire aduler éternellement par sa délicate pervenche.

Les coqs du bastion venaient à peine de se mettre à chanter et le soleil commençait seulement à poindre derrière l’horizon, lorsque sans faire de bruit le jeune-homme quitta discrètement son logis en poussant son vélocipède devant lui. Il devait alors prendre la direction des petits quais au lieu-dit en bas la marine, avec la ferme intention de se mettre en quête de coquillages, afin de pouvoir fraîchement les cueillir de grand matin au bord de l’eau. Car il faut dire, que sa Juliette lui avait indiqué la veille au soir, qu’elle entretenait depuis toujours un fol amour pour les arapelles, qui malheureusement manquaient dans son village du Tarf. Qu’à cela ne tienne, c’est avec l’empressement qu’on peut s’imaginer, que notre ami se proposa de lui en apporter sans faute dés le lendemain matin... Tel était l’objet du fameux rendez-vous galant : livrer quelques coquillages tout frais pour être agréable à sa belle et ainsi l’approcher de plus près dans l’espoir d’être peut-être un jour prochain l’élu de son cœur.

A la grande et totale satisfaction de l’adolescent, la récolte des fruits de mer tant convoités devait s'avérer excellente et pour assurer leur transport par route dans de bonne conditions, notre compère les avait soigneusement rangé à la façon des pêcheurs, c’est à dire, dans un grand et solide mouchoir à carreaux, dont il avait soigneusement noué les quatre coins. C’est ainsi qu’il devait prendre la route en direction du Tarf avec la précieuse marchandise suspendue au guidon de son vélo, alors que déjà le soleil commençait à darder de ses rayons toute la nature environnante et accabler d’une chaleur torride tous ceux de ses habitants, qui oseraient le défier - ce qu’un enfant du pays ne pouvait ignorer !

Autant dire que notre vaillant cycliste ne fut pas épargné par la canicule, laquelle, devait rendre le chemin particulièrement long et laborieux. Mais notre ami tout gonflé du bonheur qui l’attendait, pédalait toujours de plus belle en transpirant tant qu’il pouvait. Dans sa tête surchauffée par le soleil de l'été, il répétait sans cesse tous les scénarios que pendant la nuit, il avait soigneusement montés à l’intention de sa belle. Il était fin près à affronter l’aventure sentimentale qu'il espérait, lorsque au loin devait apparaître les clochers du village. Arrivé à destination il s’empressa à la manière des coureurs du tour de France qui battait alors son plein, de faire une entrée très remarquée par un tour de ville triomphant, pour repérer les lieux que lui avait indiqués la veille au soir la douce et charmante donzelle.

Enfin ! Le moment tant attendu arriva : il stoppa net devant une maison du village, pour loucher un moment sur la boite aux lettres qui figurait sur la porte d’entrée. A cette heure tout était silencieux dans le quartier et il était bien devant le château de sa belle au bois dormant. C’est le cœur battant la chamade qu’il entreprit enfin de toquer discrètement sur l’huis, qui devait alors s’ouvrir lentement pour laisser apparaître le frais minois de l’objet de ses amours d’adolescent. Surprise d’abord de voir ce garçon avec qui elle avait à peine causé la veille, elle devait malgré tout le gratifier d’un beau sourire.

Après les salutations d’usage sur le pas de la porte, notre Éros Callois entama sans transition et sur le terrain, le premier chapitre du scénario qui lui paru convenir le mieux à la situation présente. Sans bégayer un seul instant puisque récitant les phrases qu’il avait déjà concoctées pour sa belle, il fit sur un air détaché une entrée en matière sur son trajet qu’il avait dit-il bouclé sans aucune peine, par deux coups de pédales de son fidèle vélocipède spécialement taillé pour la course - disait-il avec un semblant de modestie, mais aussi avec quelques fierté…

Puis vint le moment de la remise des présents à la princesse adorée, dont le déroulement officiel était aussi très bien codifié au chapitre second du scénario choisi : le grand mouchoir à carreau encore humide et tout gonflé de ses fraîches arapelles, fut décroché du guidon et remis cérémonieusement entre les douces et blanches mains de la jeune fille, qui devait d’abord manifester quelque étonnement, faisant vite place à la gourmande satisfaction de découvrir ses fruits de mer préférés.

Toujours maintenu sur le pas de la porte, notre illustre cycliste attendait la suite des évènements, pour sortir enfin le troisième chapitre du scénario concocté. Les préliminaires et le reste de la pièce étant épuisés, la belle pervenche demanda au joli-cœur ce qu’elle pouvait bien lui offrir en remerciements. Comme la chaleur qu’il avait subie sur la route l’avait manifestement quelque peu desséché, c’est avec beaucoup de délicatesse et conformément à son scénario, qu’il sollicita modestement un grand verre d’eau bien fraîche si possible aromatisé de sirop.

La dernière goutte de ce frais breuvage pris sur le pas de la porte de la maison qui abritait l’aimée, devait sonner alors la fin du rendez-vous galant, puisqu’il était déjà près de midi lorsque mettant un terme à la conversation, la douce tourterelle donna poliment congé à son pigeon voyageur. Au moment de refermer lentement la porte elle devait lui dire en clignant malicieusement de son œil de velours :«Et maintenant, je vais me régaler !…» Sur ces dernières paroles, il ne restait à plus à notre Tristan de quitter son Iseult bien-aimée et de reprendre courageusement le chemin du retour sous un soleil de plomb.

Lorsqu’il arriva enfin à son domicile près de la caserne, le jeune-homme était notablement déshydraté par la canicule, mais aussi épuisé par l’effort déployé pour faire avancer sa fameuse bicyclette de course. Comme un amant qui s’est beaucoup dépensé avec sa belle au cours d’une nuit brûlante et chaude, il devait s’affaler à même la douce fraîcheur du sol pour une sieste qui se voulait réparatrice.

La nuit était peut-être sereine et le fidèle parapet témoin habituel de nos conciliabules enflammés ne disait mot. Mais à nous, ceux de la bande, qui avions écouté sans interrompre un seul instant la narration de notre ami, il appartenait de mettre notre grain de sel dans cette affaire, autrement dit - jouer à tour de rôle l’avocat général, pour quelques bonnes objections bien placées.

Le premier qui ouvrit le bal devait lui lancer la première flèche :«Ton aventure est belle Vincent, mais dis-moi un peu - tu appelles ça un rendez-vous ! ?»

Sans même lui donner le temps de répondre le deuxième lui dit :«Tu t’es cassé les reins sur les rochers à ramasser comme un pauvre esclave, une poignée d’arapelles pour une fille que tu ne connais pas et qui n‘habite même pas chez nous à La Calle ! ?

Et ouais ! dit le troisième :«C’est des fleurs qu’on apporte à sa béguine, quand on lui donne rendez-vous ! Moi je n’ai jamais entendu dire que c’était des arapelles !»

Approbation quasi générale de la bande et le quatrième lui dit sans ambages : «Oh, cousin ! Par hasard, tu crois pas qu’elle t’a peut-être pris pour un calamar ! ?»

Sans même lui laisser le temps de se défendre, le cinquième rua dans les brancards en ajoutant sentencieusement : «Comment ! ? Tu te tapes en plein soleil tout ce chemin sur le vieux vélo de ton frère et elle te laisse comme un mendiant devant la porte, sans même t’inviter à rentrer un instant dans la maison familiale ! ?»

Le sixième intervenant c’était moi et comme je remarquais qu’il commençait à s’affliger, je lui susurrais très gentiment : «Si tu ne lui avais pas demandé un verre d’eau fraîche, elle aurait eu le courage de te faire partir sans rien t’offrir ! Pour moi, l’amour c’est pas ça !»

Alors à l’unissons et à la queue leu leu chacun de lui dire avec solennité : «Tu vois pas qu’elle t’a pris pour un con et qu’elle a profité de ta gentillesse pour se faire passer l’envie des arapelles !»

Un autre il lui lance d’un air courroucé : «J’espère que ces putains arapelles elles avaient le goût du mazout et que ça lui a donné la cagarelle pendant une bonne semaine ! ?»

Son voisin encore plus en colère que l’autre, il conclut la plaidoirie générale en clamant dans le silence de la nuit : «Porca misère ! La prochaine fois porte-lui un sac de gatsoumarines pour qu’elle se les mette quelque part !»

Assis tristement sur le parapet du cours Barris, notre vieux copain d’enfance déjà fourbu par sa randonnée nous est apparu soudain bien abattu, par toutes les vérités qui fusaient de sa bande d’amis de toujours. Il savait très bien que ce n’était pas par un sentiment de jalousie, que nous lui avions tous donné notre avis sur l’épopée qui l’avait conduit au Tarf, pour y rencontrer ce qu’il croyait naïvement être - le grand amour de sa jeune vie… C’est ainsi que très rapidement chacun d’entre-nous dédramatisa la situation, pour redonner enfin le sourire à notre ami et compagnon d’infortune. Car il faut bien le dire, ce qui lui était arrivé en ce jour funeste devait aussi arriver à chacun de nous, un jour ou l’autre au cours de notre belle jeunesse Calloise. C’est pourquoi, dans les suites immédiates de cette affaire de cœur au parfum de fruits de mer, nous avions alors manifesté beaucoup de solidarité et de compassion pour notre cher et estimé copain, en lui affirmant avec beaucoup de sincérité dans la voix que toute compte fait, cette fille - n’avait aucune classe - qu’elle n’était sûrement pas faite pour lui et qu’il méritait mieux - qu’elle était un peu maigrichonne sur les bords - que son nez paraissait un peu long et crochu - par ailleurs elle n’avait même pas de jolis yeux et que son sourire était bien fade... En quelque sorte nous voulions lui dire à l’instar de M. Jean de La Fontaine, que : «Les raisins étaient trop verts et bons pour des goujats !» Alors pour tenter de le consoler, on s’est empressés de lui inventer gentiment et sans aucune ironie plein de béguines, dont on lui affirmait le plus sérieusement du monde, qu’il ne s’était même pas aperçu qu’elles n’avaient des yeux que pour lui. Puis chemin faisant, on terminait toujours notre sermon sur un air docte, en lui soufflant doucement dans les oreilles une vérité proverbiale, à laquelle et ceci dit entre-nous, il nous était quand même difficile d’adhérer pleinement : « Guaglione ! laisse tomber et oublie-la ! Une de perdue, c’est cent de retrouvées !»

Et pourquoi ne pas en retrouver mille - porca misère ! ? Et schpake que je te schpake abondamment et le mot de la fin revenait toujours au fils de Cyprien le plombier, lequel, apparemment très instruit sur la question, se mettait à déclamer avec une passion toujours affirmée : «Une femme est une cigarette que l’on fume et que l’on jette !» Alors en définitive les sourires revenaient sur les lèvres et tout le monde était satisfait sous le ciel étoilé d’une belle nuit de l’été. D’ailleurs dés le lendemain matin, après une bonne nuit de sommeil réparateur du corps et de l’esprit, tous les Casanova en herbes du Bastion de France le cœur tout rempli d’une folle espérance, étaient de nouveau prêts à descendre dans la même arène, pour affronter de nouvelles aventures sentimentales et bâtir de nouveaux châteaux en Espagne.

C’était ainsi autrefois pendant l’été dans ces temps heureux notre jeunesse folle. Combien de ces tendres amourettes et de ces touchants chagrins d’amour d’adolescent n’avions-nous subis ! ? Il faut dire cependant, que ces naïves et puériles idylles amusaient toujours gentiment nos aînés, lesquels, bien que songeurs, souriaient au passage noyés dans leurs souvenirs, qui peut-être leurs faisaient revivre un moment leur jeunesse avec nostalgie. Alors discrètement et à leur tour, ils s’empressaient autant que faire se peu pour venir paternellement nous consoler, en essayant de dédramatiser la situation - qu’ils qualifiaient d’enfantillages.

Cette petite histoire s’adresse à tous ceux de chez nous, parce qu’elle est certainement arrivée un jour à bien d’entre-nous. Je n’oublie pas non plus d’avoir une pensée pour les douces et frileuses petites amourettes, j'ai nommé celles des soirs d’hiver ventés et pluvieux de jadis. Mais ça, voyez-vous ! c’est une autre histoire que pourrait discrètement vous conter le célèbre cours des saucisses, alias, rue de Verdun... mais aussi avec beaucoup plus de discrétion, le coquin parapet toujours tapi dans l’ombre complice des brisants.

Pour terminer ma petite histoire d‘un autre temps, il me semble que j’entends chanter d’une voix de velours, mon cher et estimé cousin Francis di Jacomino +, quelque part dans le lointain de sa Presqu’île de France en Barbarie et pour conclure ma petite histoire en souvenir de toutes les belles et petites amourettes d’antan, voilà ce que devait me répondre en écho sa douce et tendre romance :

J’avais 20 ans.

J’avais 20 ans pour les yeux d’une femme

Un mot d’amour faisait battre mon cœur

Pour être aimé j’aurais donné mon âme

Et de mon sang j’eus payé ce bonheur.

Je vous voyais mesdames toutes belles

Je confondais l’automne et le printemps

Je vous croyais aussi toutes fidèles

Que je voudrais encore avoir 20 ans.

De la beauté je chantais vos louanges

J’avais 20 ans je les chante toujours

Moi qui croyais n’adorer que les anges

Aujourd’hui j’aime à chanter leurs amours

Tout compte fait vous êtes bien aimantes

Et vos atours sont toujours séduisants

Plus je vieillis plus je vous vois charmantes

Que je voudrais encore avoir 20 ans

Plus je vieillis plus je vous vois charmantes

Mais je voudrais mais je n’ai plus 20 ans.

Mais avant de tirer avec regret, les rideaux qui masquent la fabuleuse scène du passé, j’ai très envie de hurler un moment à la lune, pour dire en me faisant bien entendre à la ronde, que moi aussi : «Pour une amourette qui passait par-là, j’ai un jour perdu la tête…»

Avouons-le enfin mes amis, mes compagnons, mes frères du Bastion de France et laissez-moi un seul petit instant m’interroger à votre place, pour demander : «Qui d’entre-nous aujourd’hui encore, peut-il se targuer d’avoir effacé de ses souvenirs d’antan, une seule petite amourette qui était bien trop jolie, pour être à jamais oubliée dans un coin sombre de sa mémoire ? !»

En tous cas pas moi je vous l’assure et sûrement pas vous je vous le jure !

Que celui qui gentiment me contredira, puisse me jeter la première pierre s’il ne craint pas de faire un horrible sacrilège et de s'attirer toutes les foudres des Dieux du Bastion de France.

Douce et tendre amourette de ma jeunesse Calloise. Ah ! si tu pouvais un jour revenir tout près de nous, pour rafraîchir l’âme des exilés que nous sommes.

Docteur Jean-Claude PUGLISI

de La Calle de France

Paroisse de Saint Cyprien de Carthage.

Giens- 83400 HYÈRES.

Le 24 février 2005.

|

|

|

OÙ SONT PASSEES NOS FENETRES D’ANTAN !

Envoyé par M. Georges Barbara

|

NA: NANO... Ancien docker

NA: NANO... Ancien docker

PA: PACHCALE ... Garçon de Café dans sa jeunesse

.

C’est par un beau dimanche après-midi, en attendant d’aller faire leur éternelle partie de cartes, que nous retrouvons deux vieux Bônois, assis sur un banc du petit jardin de la colonne.

Issus de parents venus en son temps de Sicile…et de Calabre, Nino et Pachcale d’une génération de nos jours presque entièrement disparue, discutent d’une chose et d’autre pour tuer le temps. Et y fait beau bien sur, comme toujours chez «NOUZOTE ! »

NA *- » Dis moi Pachcalou, j’sais pas si t’le sens com’moi, mais : ( en italien ) « Non siamo piu una grande famiglia « …...on a plus cette familiarité entre Bônois comme on avait avant, y nous manque c’te poesie à nous qu’on avait tous les jours à La Colonne ! Te sais comme y te disent à la télé « ce théatre à la Pirandello ….. Notre théâtre à la Pirandello !. Cet endroit où on te passait not’vie, c’était une grande famille. Et ben tout ça ,o frade il a adebon disparu !

PA*- » Ouille m’an qu’est-ce te vas chercher là Nano Diomadone. Et pis d’abord, qui c’est ce cats de Pirandello ? Y te viens des fois au Café le dimanche ? On s’le connaît ?

NA*- »Diocane, attends que j’ t’esplique, ô Gougoutse de mes deux ! Pour nous les anciens, ça qui nous permettait cette vie de famille et ben c’était les fenêtres, ouais les fenêtres mais les fenêtres d’avant, qu’elles étaient beaucoup plusse mieux. Pas comme celles de métenan. Celles a’c les persiennes en bois, faites par le munusier Fiténi. Y t’les ont remplacées par un truc à quatre sous en PCV, a’c le volet qui te monte et qui te descend tout seul, mais que ça veut rien dire. Et en plusque, leur machin y te fait un madone de bordel quand y te souffle le bafougne !! Nous dans notre quartier d’la rue des Prés salés à la Colonne et ben y’avait à bloc des fenêtres. Un peu comme les arènes qui z’ont laissé les Romains à Hippone.. On se parlait par la fenêtre, on s’envoyait des choses par la fenêtre, on t’entendait Tino Rossi qui te chantait Marinella par la fenêtre de Lilou, et c’est vrai aussi des fois on se disputait par les fenêtres, les canemourtes y te volaient de fenêtres en fenêtres !.

Deux z’ou trois fois y’en a même qu’y se sont jetés de la fenêtre,,, et oui, qu’esce tu rigoles toi c’est vrai, on se suicidait à l’ancienne nous. Et entention les yeux quand les pastèques a te faisaient la lessive a te venait blanche blanche dessur les fils de fer des balcons que t’yaurais dit les voiliers du sport nautique !! Et en plusque la fenêtre de ce temps c’était l’endroit où tout le monde y communiquait. C’était notre internet de main’nan et ça qu’y z’appellent VINDOSSe eux les jeunes, et ben ce mot à la 6 4 2 lui y te descend du mot Bônois fenetre, . Et oui VINDOSSE, Nano mon petit fils lui qu’y l’a le cerfiticat et qui connaît tout, y m’a dit que ce mot des anglais y veut dire fenêtre. Donc pour leur fenêtre à eux y z’ont fait ni une ni deux, ces effrontés y z’ont copier t’sur note mot Bônois !

Mais oujourd’hui leur fenêtre c’est pas plusse mieux, a veut plus rien dire, te sais ?.. Dans le temps quand t’youvrais une fenêtre le matin t’sur la rue, diocane la vie la vraie vie….. a te reprenait vie comme j’te dis !

J’te jure je m’arrappelles et on dirait que j’t’l’entend encore en dedans les oreilles … Qand la Fifine a te criait pour faire monter le moukouze de son fils Jojo.« Tu montes Ô daindalon de mes deux ou je descends et je te démonte »

PA- » C’est com’tu dis, t’youblie pas aussi la Titine, celle la la qu’on appelait « Persi » toujours au milieu d’la farce,,, curieuse comme une canule à lavement,,, pour elle Diocane et ben la fenêtre c’était comme une télé sauf que c’était elle c’te Galinette des grands fonds qui faisait les commentaires. Et tu t’arrapelles o frade quand y venait monsieur Xicluna le facteur a’c ses mains en porte voix qui criait « Ô MADAME BELLEVISO VOUS AVEZ UNE LETTRE DE VOTRE FILS TOINOU ! ». Si je sais que c’est lui c’est que j’ai roconnu son écriture qu’il écrivait a debon comme un docteur t’sur les ordonnances, que te comprends rien. Et pis j’étais dans la même classe que lui ! » Alors la vieille a’c une simple lettre a te faisait sortir tout ton monde à la fenêtre, pour te partager sa joie ! Tout le monde y z’étaient contents pour elle michkinette.

NA*- » Et tu t’arrappelles quand y te passait le marchant d’journaux a’c toute cette smallah des petits autour, et qu’y criait « DEPECHE DE L’EST » « DEPECHE DE L’EST ! « Alors toutes les têtes penchées aux fenêtres y z’écoutaient comme à la messe madame Attanasio que c’était la seule qu’y t’achetait le journal, qu’elle te lisait les dernières décisions du conseil municipal qu’y z’allaient te couper l’eau deux heures par jour ! Et quand elle avait fini, la rue çà devenait comme à l’assemblée Algérienne.

Chaque Gougoutse y te mettait son grain d’sel. Et laisse qu’elles te balançaient les calembours « Et cats ça rocommence pour l’anisette y te trouvent bien de l’eau tous ces bras cassés, ces fainiants qui sont à la mairie».

PA*- » OUAIS ? OUAIS ! Et quand y passait le vitrier te sais le Gitan d’la cité aux z’as, çula que son beau frère Manouel y te vend les bons z’oublies enbas t’sur la place des gargoulettes !, Et ben ce tchoutche y criait tellement fort qui te faisait trembler les vitres et dieu préserve si t’yen avais une qu’elle était félée,,, Diocane entention les ‘oitures !

Et pis te sais quand t’ youvrais ta fenêtre pour la 1ère fois le matin, grâce à dieu qui fait bien les choses, on se croirait vraiment à la campagne t’yentendais les poulets du marchand arabe qu’y te descendait des beignets ramassés pour vendre ses poules vivantes. Métenant pour te trouver des poulets vivants comme y disait Binguèche, y te faut aller au commissériat d’la rue Garibaldi. Et encore, y te faut attendre qu’y te finissent la sieste !

NA*- » Et c’est comme pour les invitations, arappelle toi o Frade, on se les donnaient par la fenêtre de bouche à oreilles, main’nant y te leur faut un tas des salémalekes, avec des papiers qui z’ont les lettres dorées, tu te rends compte toi !

C’était« « o martine tu descends ce soir, on va à Joanonville ya la fête des Concombres « Non ma Fi vas y avec ta sœur comme ca vous serez les reines du bal ! ». C’est comme la solidarité même ça on se la faisait par la fenêtre, tu t’arrapelles de Fifine qui criait « Ô madame Patalane vous avez besoin de queque chose oujourd’hui ? Moi Je vais envoyer Mahmoud le p’tit arabe à l’epicerie de chez lolo Attard le maltais,,,, ?

« Oui belle achète moi 4 zeus et une livre de pommes de terres et rogards si Lolo y peu te faire cadeau d’un bouquet de persi ! j’ai les petits à midi, comme ça et ben je leur ferai une omelette. Alors la mémé a te descendait le panier par la fenêtre, avec une ficelle et endedans le panier, yavait le porte monnaie !!! Le porte monnaie ? Qui cats de nos jours y va te mettre le porte monnaie non seulement ils te le volent le porte monnaie mais en plusque ils te tirent sur la ficelle pour te faire tomber la vieille, ces mal appris, de nos jours où c’est que nous s’en allons dis moi un peu. Dieu préserve o frade !

Arappelle toi aussi vers 10 h du matin pour la fête de Sainte Anne, quand y l’arrivait dans le quartier Monsieur Vento le beau père à Jeannot a’c sa fanfare des cors de chasse des pompiers, qui venait chaque année jouer pour la fête. Au fond de la rue ma Fi, t’yaurais dit un moment magique t‘yavais toutes les fenêtres qui s’ouvraient une par une, tout le monde y se penchait et y tapaient dans les mains ! Mais t’yavais toujours cette cherche merde de Titine qui avait le courage de crier : »

« Et o toi le musicien tu peux pas jouer un peu moins fort que c’est jeudi et que j’ai le petit qui dort » ! O celle là, à 11 heures elle a son petit qui dort encore et ben si yen a qui disent que la musique elle t’adoucit les mœurs, va fangoule !

PA » Et pis les soirs d’été a’c toutes ces fenêtres ouvertes c’était le bien de dieu qu’y l’était dans la rue un vrai cinéma. Que nous entrain de prendre le frais on t’entendait cogner les cuillères dans les assiettes, la vieille chcouniatte de conchette au rez de chaussé qui s’affoguait quand elle mangeait, la musique au 2ème chez Luluce, le petit macro de Cissou qui voulait pas dormir et surtout la bagarre tous les soirs de Marceau qui l’était toujours de gaz après manger. Et comme y disait Paris Soir « çuilà y l’est capable de te boire une bouteille de vin sans la déboucher ! » Et enfin et surtout les soupirs à plus finir de cette bella gamba de Chounette ….. celle là alors tous les soirs…. Enfin c’est son droit non ?. Et ben tout ça o frade ça me manque et à toi, o daindalon y te manque rien ? Non ?

NA- » Et Diocane bien sur que ça me manque aussi ! Et souvent je me dis si je pourrais encore ouvrir ma fenêtre comme avant, c’est que mes rumatises y seraient partis !

PA*- » Tiens ouallioune métenan aramasse ton calot, je crois que notre ami Tchitche y l’est rentré au café pour la partie de cartes qu’on doit se faire, et oujourd’hui fais un peu entention quand tu joues, que la dernière fois te m’a fais manger le sang, parc’qua debon on se serait cru dans le film de Marcel Pagnol !…

Allez que nous s’en allons et que Saint Augustin y te fait que ce temps des fenêtres y te rovient !

Georges Barbara, janvier 2024

|

|

SOUVENIRS DE LA-BAS

Par Henri PEREZ

Echo de l’Oranie N° 267

|

|

LA LESSIVE DE CHEZ NOUS

OU "C'EST BEN VRAI ÇA"

Tout d'abord comment les appelaient-on: blanchisseuses, laveuses ou lavandières comme au Portugal ? La différence était minime mais elle existait. La blanchisseuse était simplement la personne chargée de laver et blanchir le linge, la lavandière faisait le même travail avec un plus, car elle blanchissait le linge avec de la lavande : essence très recherchée autrefois et du bleu de Prusse. C'était une poudre d'indigo qui s'achetait par petits sachets chez les droguistes de la ville et était placé au bout d'une ficelle dans l'eau de rinçage. Certes, nos braves laveuses n'ont pas été chantées comme au Portugal, mais elles ont marqué pendant plusieurs décennies, certaines durant toute leur vie, la vie de nos familles. C'était les "Madame Propre" d'Oran, de Bel-Abbès ou de Saida et certainement d'autres villes et villages de chez nous et toutes ces travailleuses étaient de condition modeste, veuves très souvent sans pension naturellement mais toujours à la tête d'une famille nombreuse.

Avant la guerre de 14-18, toutes nos villes étaient dotées d'un lavoir municipal avec deux ou trois bassins en pierre de taille ou cimentés.

Les "mères Denis" ne manquaient pas et si ces bassins pouvaient parler, ils nous raconteraient les histoires drôles et salées que se contaient nos grands-mères et arrière-grands-mères d'alors !.. Des vertes et des pas mûres comme dirait ma mère !.. Il parait que ces travailleuses arrivaient avec des brouettes pleines de draps et de gros linges et repartaient le soir, harassées par le travail et traînant les pieds dans des galoches en hiver ou des « karkabs » en été, le linge mouillé en équilibre parfois sur leurs têtes quand elles n'avaient pas ou plus de place dans leur véhicule de portage !..

Plus proche de nous, avant la mère Denis et sa machine à laver, nos mères et nos laveuses faisaient la lessive à domicile dans de grandes cuves ou baquets en bois de plus de 50 litres. Sur le bord du baquet, un crochet plat permettait de placer la planche à laver. Cette fameuse planche avait des cannelures dans le sens de la largeur et elle avait plus d'un mètre de long. Les cannelures étaient légèrement arrondies ce qui permettait une meilleure prise au savon de Marseille et une bonne adhérence au linge mouillé. Dans le haut de la planche, un petit compartiment permettait de placer une brosse en paille de riz et le savon. Mouillage, trempage, savonnage, frottage, brossage et bis répetitam se succédaient jusqu'au moment de la corvée du rinçage dans un ou deux baquets d'eau claire ... C'est dans le dernier baquet et eau de rinçage que se trouvait le petit sachet de bleu, suspendu au bout de sa ficelle. C'était cette eau bleuie qui donnait au linge "un blanc plusse que blanc" et puis le soleil faisait le reste!...

Mais attention, ce n'était pas terminé, les pièces trempées et retrempées étaient sommairement essorées et mises à part en attendant le grand essorage ! Alors là, imaginez ma mère et la laveuse se faisant face, jambes écartées, un drap tout boudiné dans leurs mains, chacune tournant la pièce pour extraire le maximum d'eau pareilles à deux lutteuses ! La plupart de nos parentes faisaient ces travaux seules ou aidées de la fille aînée lorsque celle-ci atteignait l'âge et la force de donner un coup de main. Je peux vous assurer pour avoir aidé parfois ma mère qu'il n'était pas facile de tourner et retourner un drap mouillé, de l'essorer à la main, l'étendre sur le fil de séchage que l'on appelait familièrement - je ne sais pourquoi – la corde alors qu'il s'agissait d'un fil de fer galvanisé !

Ma corvée ce jour là consistait à passer un linge sur ce fil de fer qui laissait une trace noire sur le chiffon.

La corde !.. Traversait la cour ou la terrasse ou le patio... cher à Madame Angoustias et dans les grandes cours à plusieurs locataires était sujet à discussion comme les jours de buanderie d'ailleurs.

Bref, il fallait que la fameuse corde ait assez de battant pour que le linge soit convenablement suspendu, à hauteur des épaules et retenu par des pinces à linge. Dès l'étendage convenablement terminé, il fallait soulever cette corde à l'aide d'une longue perche en bois. Ainsi, le linge ne touchait pas le sol, profitait de tous les courants d'air, et du maximum de soleil ! Les pièces comme les mouchoirs, les chemises, les tricots de peau voisinaient avec les torchons et les serviettes d'où la fameuse expression familière de ne pas mélanger ces pièces ! Les draps prenaient un dernier tour sur le fil d'étendage après que toutes les autres lingeries aient été empilées dans de grand paniers en osier. Et cela séchait rapidement tant le soleil était chaud et de là-haut une odeur de propreté, de javel emplissait la cour, tandis que les canaris dans leurs cages, enivrés par le bruit de l'eau et par ces parfums à base de savon de Marseille lançaient leurs trilles en hommage à ces vraies fées du logis !

C'est avec nostalgie et respect que je pense et me souviens de ces laveuses qui tous les matins se présentaient chez les uns ou les autres.

Quelle que soit leur confession, elles arrivaient de bon matin, une dans sa robe noire et son fichu noué sous le menton, espagnole la plupart du temps, la musulmane enroulée dans son haïk, ou seul l'œil était visible, les pieds dans des babouches jaunes.

Que ce soit l'une ou l'autre, lorsqu'elles arrivaient chez nous, elles se débarrassaient de leur veste, tricot ou voile, se déchaussaient pour enfiler des bottes en caoutchouc, un gros tablier imperméable, et manches retroussées vérifiaient la température de l'eau. D’un coup d'œil, elles jugeaient la quantité de linge à laver, mais avant, un petit déjeuner copieux leur était servi, dans la cuisine. Puis, le travail commençait et ne s'arrêtait que pour la pause casse-croûte ou le repas de midi qu'elles prenaient près du feu en hiver ou dans la cour en été, à l'ombre d'une bonne vieille treille... Dès cinq heures, les derniers draps étendus, elles nettoyaient la buanderie, les baquets étaient vidés et rincés, la lessiveuse placée, le feu éteint. C'était fini pour la journée. Mais pour elles, il leur restaient leurs propres travaux domestiques les concernant. Elles repartaient chez elles, les mains ridées par l'eau de lessive et si l'une serrait dans un vieux portefeuille noir les billets de sa paye, l'autre attachait son argent dans un grand mouchoir à carreaux qu'elle enfouissait dans la poche de son sarouel...

Le progrès a chassé ces travailleuses et les machines à laver ont remplacé Paquita, Meriem ou Sarah...

Chacun faisant sa lessive mais, rares sont les familles, dans les villes, qui peuvent étendre leurs linges comme là-bas.. Avec la tchatche de la voisine et le soleil qu’il convient de surveiller, car il est rare que le jour de la lessive ici, il ne se mette pas à pleuvoir!..

A toutes ces travailleuses du temps passé, pour les sacrifices qu'elles subissaient et la dose de courage qui leur fallait pour faire vivre leur famille, je leur souhaite une retraite heureuse entourée de leurs familles...sans rhumatismes et les pieds au chaud..

Henri PEREZ

| |

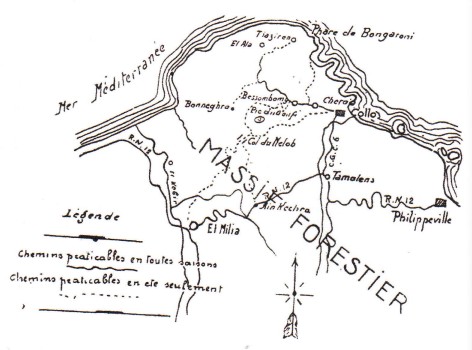

FORESTIERS EN ALGERIE

par Régis Exbrayat

ACEP-ENSEMBLE N° 290

|

La plus grande partie des forêts d'Algérie est domaniale. Des maisons forestières ont été implantées dans les zones sensibles et sur certains sites.

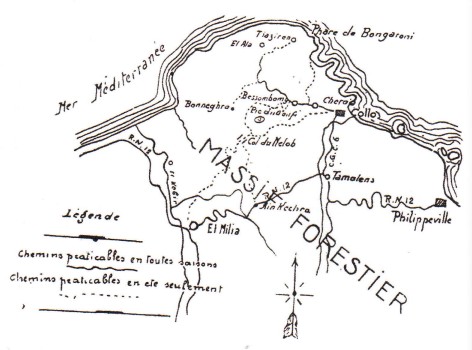

Elles sont plus ou moins desservies par des chemins muletiers, des pistes, des routes. Les gardes forestiers les habitent avec leurs familles, leurs logements pour la plupart datent de la conquête, sans eau courante ni électricité. Ils ont comme principale mission la protection de la faune et de la flore. Ils doivent surveiller les chantiers de coupes, de reboisement, les charbonnières, s'opposer aux coupes clandestines, aux pacages destructeurs des caprins, surveiller les règles de la chasse, etc.

Ces hommes à I'habit vert parcourent chaque jour à cheval, souvent à pied l’immensité des massifs montagneux dont ils ont la garde. Leurs moyens sont dérisoires, un cheval pour monture, leur armement réglementaire se compose d'un pistolet 92, d'un mousqueton et d'un sabre. Aucun moyen moderne n'est à leur disposition, ils doivent souvent parcourir de longues distances pour téléphoner et s'approvisionner.

Leurs épouses mènent une action bénévole d'aide médicale auprès des indigènes Nous devons rendre l’hommage qu'ils méritent à ces hommes et à leurs épouses, isolés dans leurs montagnes, menant une vie rude et dangereuse avec courage et abnégation, afin de protéger nos belles forêts. Leur tâche est la plupart du temps mal comprise par les populations montagnardes, Chaouïas et Kabyles qui peuplent les massifs forestiers.

Souvenirs

Afin d'aider sa famille, des paysans assez pauvres, mon père avait travaillé dans les mines de Saint-Etienne, avec les papiers de son frère plus âgé. Ensuite, sous les ordres de Lyautey, il s'était engagé, pour trois ans, au Maroc où la pacification était difficile dans le Riff. Dès la fin de son engagement il fut aussitôt mobilisé en août 1914 et participa à la Grande Guerre, dont la bataille de Verdun, agent de liaison entre le fort de Vaux et Douaumont, puis six mois en occupation en Allemagne. Blessé et gazé, il a eu deux citations. Son frère Régis fut tué près de Commercy en 1916, Pierre son aîné mourut en 1926 à la suite des terribles blessures reçues pendant la guerre. Johannes, bien plus jeune que ses autres frères, prisonnier en 1940, resta en captivité jusqu'en mai 1945.

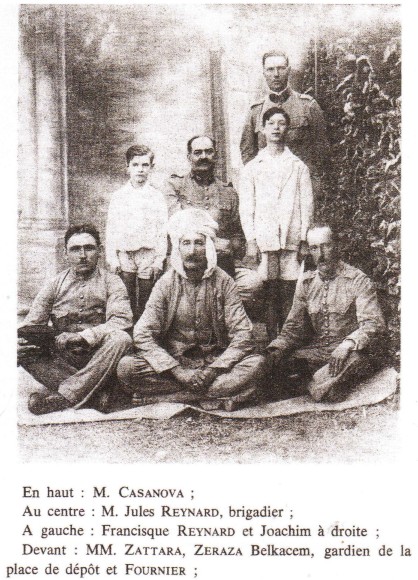

Revenu à la vie civile, mon père fut nommé en 1920 « Garde Domanial des Eaux et Forêts » au cantonnement de Collo. Il s'est marié en 1921.

Je me souviens de cette maison forestière de Demnia, sans eau ni électricité, du brouillard chaque matin, de l'Oued Guebli à environ deux kilomètres. Un chemin reliait la maison forestière à la route Philippeville-Collo. Nous avions un sanglier apprivoisé qui suivait notre chien Stop. Ce dernier fut écrasé par le seul autocar assurant le service des voyageurs et le courrier et ce fut pour moi une grande tristesse.

Mon père pour ses tournées avait un cheval Sultan. Il se rendait pour le démasclage des lièges à environ trente kilomètres de son poste et couchait alors sous la tente. En période d'incendie, du 1er mai au 30 septembre, il ne fallait pas s'éloigner de son poste, sauf en cas de travaux ailleurs. Il y avait des postes de vigies sur les hauteurs pour signaler les incendies. En 1926, il fallut évacuer la maison forestière très rapidement. Des militaires avec des branchages près de la route essayant d'éteindre le feu. Cette année là, 18,000 hectares brûlèrent au douar Tokla, à environ 20 kilomètres de la maison forestière.

A cette époque un grand nombre de postes étaient isolés. Chaque maison forestière était dotée d'une cantine à pharmacie, on donnait des médicaments et particulièrement de la quinine. Les forestiers aidés de leurs épouses soignaient les indigènes, désinfectaient les plaies, faisaient des pansements. Dans les cas plus graves les malades ou blessés étaient transportés à dos de mulet pour recevoir les soins d'un docteur. Lors du ramassage des figues de barbarie, les disputes étaient nombreuses, des rixes qui se terminaient par des coups de « boussaadi ». D'une mechta à I'autre il existait un antagonisme féroce.

Tous les dimanches se tenait un grand marché à Tamalous à environ six kilomètres.

Mon père à cheval, traversait l'oued Tamanart, soit pour poster les plis ou se rendre à un chantier MF de Tegziren et El Ala. Dans cet oued il y avait des truites. C'est un inspecteur des Eaux et Forêts, au début du siècle, qui apporta des alevins de la métropole. La côte était très poissonneuse et les fruits de mer abondants. Les indigènes à cette époque mangeaient le gibier, mais peu de poissons qu'ils vendaient.

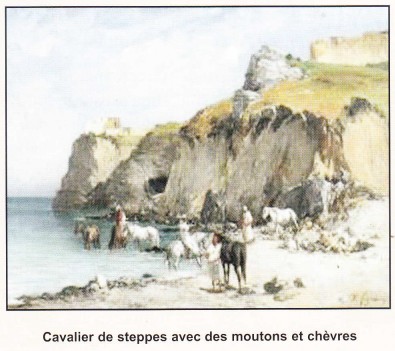

Quand j'étais plus grand j'allais à la plage, il était facile de prendre des petits poissons, et sur les rochers, commencement de la grande presqu'île, beaucoup de coquillages. C'était une période heureuse, j'écoutais, comme les autres enfants des récits de la Grande Guerre. Cela nous impressionnait beaucoup.

Je remarquais en grandissant dans le village des personnes invalides. Près de la mer, le climat était humide, ma mère souffrait des nerfs, après ce fut le paludisme.

Je me souviens du décès de notre voisin. Il y eut beaucoup de monde aux obsèques : des fonctionnaires militaires, un grand nombre de musulmans, le cimetière était à plus de trois kilomètres.

Mon père assurait I'intérim. La commune mixte en plus de la commune de Collo représentait une étendue très importante, très peuplée, difficile d'accès, ses limites allaient jusqu'à 30 à 40 kilomètres de Collo.

A proximité de la maison forestière, il y avait une grande place de dépôt, pour les lièges stockés, venant des différents triages. Les piles de lièges stockés très longues étaient alignées et bien empilées. Une plaque indiquant ses qualités et origines. La production était importante et provenait des triages de la brigade. Les postes étaient situés à environ vingt à trente kilomètres de Collo, dans l'Atlas Tellien.

Mon père m'emmenait parfois en me faisant monter sur son nouveau cheval Pompon, en tournée à proximité. La forêt contenait de nombreux oliviers, mon père chassait quelques grives. Le gibier était très abondant dans la région.

Le contact avec la population indigène était excellent, les forestiers étaient apprécies car ils procuraient beaucoup de travail. La population française était composée de deux tiers d'origine maltaise, italienne, espagnole d'un tiers de métropole.

La forêt était très surveillée. Dans ses tournées mon père recherchait toutes sortes de délinquants ; pacages nombreux de chèvres qui détruisaient les jeunes pousses, charbon de bois transporté frauduleusement, comme le bois.

En rentrant la nuit, il fallait rédiger les procès-verbaux en trois exemplaires. Le lendemain les porter dans le bled à cheval, car les facteurs ne sortaient pas en dehors de la localité.

Lors du démasclage des lièges on ne tenait pas compte de la distance du poste jusqu'au chantier où travaillaient de trente à quarante ouvriers. Le garde couchait sous la tente sur place. En cette période il faisait très chaud, pour combattre le paludisme nous prenions de la quinine. Nous étions obligés de transporter sur un âne l'eau nécessaire dans de petits tonneaux, cela dura plus de vingt cinq années. Les chantiers fonctionnaient toute la semaine, avec un peu moins de présence le vendredi.

Les forêts particulières étaient également contrôlées. Tous les produits forestiers, bois, charbon, lièges, souches de bruyère ; ébauchons pour pipes, vendus à I’unité après un contrôle des stocks étaient soumis à un permis de débardage et de colportage. Il fallait indiquer le numéro du véhicule ou tout autre moyen de transport avec la durée du trajet, à la maison forestière.

Les environs, Bougaroune était desservi par une piste où l'on ne se déplaçait qu'en mulet. Mais en période de beau temps, il y avait la possibilité d’être ravitaillé par mer. Bessembourg est construite sur les ruines romaines entourée de vignes et d’une grande forêt de chênes liége et de pins maritimes appartenant à la société « La petite Kabylie.

C'est vers 1924 que commença son expansion avec le traitement du liège, la fabrication de bouchons etc.

Une route forestière fut construite entre Bounougraph, après le col de Terras en passant par Elala, la maison forestière de Tegziren et au cap Bougaroune, pour seuls outils : pelles, pioches, dynamite, des mulets, des ânes pour le transport des matériaux. Le chantier était surveillé par mon père et un autre collègue qui couchaient dans un gourbi à proximité du chantier.

Nous sommes allés avec ma mère rejoindre mon père en passant par un lieu dit Guelmane. La route en travaux était entourée d'un grand massif de pins maritimes et de chênes lièges. Le paysage était très beau, au lointain on voyait la mer et parfois de rares navires qui longeaient la côte. Une source d’eau très fraîche coulait à proximité du chantier.

La nuit on entendait les animaux de la forêt et du bétail égaré à proximité du gourbi.

En hiver les forestiers s’occupaient à construire des tranchées pare-feux. Ils brûlaient la végétation dans certaines zones avec de grandes précautions pour éviter tous débordements. L'incendie était très redouté, le forestier était tenu en été, même en cas de congé de naissance (quatre jours) de rejoindre immédiatement les lieux, Les forestiers avaient le pouvoir de réquisitionner la population pour combattre le leu.

Les forestiers avaient droit, tous les deux ans, à un passage gratuit en bateau, en troisième classe, pour se rendre en métropole. Il était cumulable et durant deux mois. Le terme « permission » était employé comme dans l'armée.

Pour me permettre d'aller à l'école, mon père demanda le poste de Collo, la maison forestière était à environ un kilomètre de la localité. La mer était à cent mètres, il y avait une grande plage déserte appelée « la baie des jeunes filles ». La maison avait l'eau mais point d'électricité avant 1932. Le poste était double. Chacun avait son jardin avec des arbres fruitiers, des fleurs et aussi une vache et des volailles, etc.

La maison forestière était adossée à la montagne, devant deux cascades, au débit très important. Le sommet de la montagne « Sidi Achour » (540 mètres ) était couverte « d'un burnous blanc » en hiver. Au début de la grande presqu'île il y avait un cimetière arabe. Une construction peinte en blanc indiquait la sépulture d'un marabout. Une lois par an, des familles y apportaient des vivres, la nuit les chacals venaient se servir. Les Arabes disaient : « Le marabout pour sa fête a tout mangé !.. » Dans les rochers, à quelques mètres de la mer jaillissait une source d'eau douce « Aïn Doula »

D'après les indigènes cette source était miraculeuse. En hiver les hommes de plus de soixante ans venaient avec leurs épouses de quinze à vingt ans, afin de provoquer une grossesse. Les femmes étaient plongées dans la mer, j'entends encore leurs cris jusqu'à la limite de l'évanouissement, puis ramenées sur la plage et réchauffées avec des braises.

Collo.

Un court descriptif.

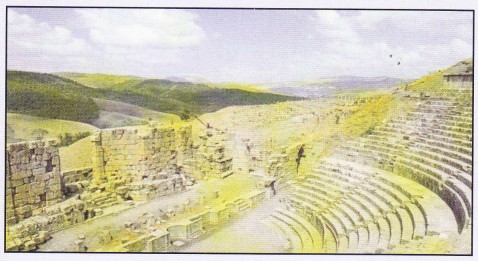

C'est le roi Pierre III d'Aragon qui débarqua en 1282 avec son armée, son but était la prise de Constantine.

Il fit construire des murs, des fortifications et des retranchements non loin d'un puits nommé Piccaz Boralta. Il se heurta à l'époque aux Sarrasins qu'il tailla en pièces. Mais il échoua pour la conquête de Constantine. Alors, il décida le pillage complet de Collo qu'il détruisit et fit brûler. En se retirant, il emporta deux mille têtes de bétail il avait envoyé des émissaires pour constituer un royaume en Sicile. Finalement les Siciliens lui offrirent leur royaume.

Dès 1450 des Marseillais avaient obtenu une concession de dix lieues que l'on appelait : « Concession d'Afrique », puis « Bastion de France » pour commercer et pour la pêche au corail.

Les indigènes attachaient une lanterne entre les cornes d'une vache pendant la nuit et trompaient ainsi les navigateurs qui venaient dans sa direction et se perdaient sur les rochers. Les cargaisons étaient pillées, l'équipage prisonnier n'était rendu que contre une rançon. Ce fut le cas du navire italien Falmar à l'embouchure de l'oued Zhor.

Une mosquée se trouve à l'entrée du port. Elle fut construite en 1756 par Ahmed ben Ali Roumani bey de Constantine. Les Turcs furent chassés par les Colliotes en 1820, le comptoir supprimé. Mais les habitants réduits à la misère, menacés de bombardement par la flotte, acceptèrent à nouveau une garnison turque. Lors de la conquête française, nos troupes commandées par le général Baraguay d'Hilliers, découvrent un pays misérable, une population affamée sur le site dénommé Chullu, les indigènes utilisaient l'appellation El Khol,

Peu à peu la vie redevint normale : constructions modernes, routes, commerces, emplois etc. dans son ensemble la population oeuvrait pour la tranquillité.

Les musulmans acceptaient la scolarité sauf pour les filles. Il y avait dans les douars au début du siècle dans un rayon de 20 kilomètres de Collo, cinq écoles.

A la sortie de Collo sur la route menant à la maison forestière il y avait une fabrique de bouchons, également une usine de traitement d'ébauchons (souches de bruyères) pour pipes. Non loin de la mer il y avait une salaison pour la préparation de sardines en boîtes.

Sur la grande presqu'île il y avait une importante carrière de granit dénommée Cambon.

Cette pierre était utilisée principalement pour les bordures de trottoir. Les ouvriers : Italiens, Russes blancs se rendaient sur les lieux à plus de cinq kilomètres, à pied en empruntant des sentiers, des chemins. La pierre dénombrée se vendait à l'unité de produits.

L'enlèvement se faisait en période de beau temps par balancelles qui contournaient la petite presqu'île et déposaient leur chargement au port de Collo.

Au centre, la presqu'île de la Djerbda, le chemin de ceinture fait deux kilomètres ; il y a un phare à l'extrémité. Cette presqu'île abritait à son entrée une caserne de troupes sénégalaises, une mosquée fut construite à droite sur un ancien temple romain,

Sur la route de Bessombourg, à l'Ouest de Collo, le village de Cheraia à 524 mètres d'altitude, est aussi entièrement sur les ruines romaines. Les vignes et les prairies qui entouraient I'agglomération offraient l'aspect des beaux villages de France. Son vin était très réputé. De la verdure, de la fraîcheur, I'air pur. L’eau y est abondante, elle provient des sources du Djebel Baabèche à 600 mètres d'altitude. La plage de Tamanart à 17 kilomètres de Cheraïa est située entre la grande presqu'île et le Cap Bougaroune.

Venant du douar Djezia coule l'oued Zour, l'unique rivière de I'Algérie où se trouvaient des truites. Cette anomalie, pour un pays réputé chaud, avait frappé les premiers explorateurs qui le mentionnaient dans leur récit de voyage.

Les forestiers de la région, malgré leur faible rémunération vivaient convenablement, Ils étaient respectés par les indigènes, l'Administration des Eaux et Forêts leur assurait du travail, malgré la lutte continuelle contre la délinquance.

En 1933, 1934, un recensement indiquait à Collo 3.733 habitants musulmans et 792 européens.

J'avais grandi, mon père parlait de mes études après le CEP, je me souviens surtout de ce qu'il m'avait dit « ne fais pas mon métier ». Ma mère, après la mort de mon père disait : « toujours en tenue, il était rarement à la maison »

L'inspecteur adjoint Bismut décida la réfection des escaliers en bois du grenier. Ce fonctionnaire d'origine maltaise faisait passer les économies avant tout, fit le maçon en prenant comme manœuvre le brigadier et le garde. Le résultat du travail n'était pas merveilleux, il y avait beaucoup de pente, les marches très étroites, il fallait faire preuve de prudence pour accéder au grenier.

Le mur d'enceinte de la maison forestière était garni de meurtrières. Entre mes deux logements composés chacun de trois pièces, cuisine comprise, au centre une grande pièce meublée appelée « chambre d'agent » cette pièce était destinée aux supérieurs de passage. Le garde ou plutôt son épouse, était chargée de l'entretien de cette pièce correctement meublée. J'ai toujours le souvenir de ces maisons forestières très rudimentaires, avec parfois une pièce de plus, une seule maison forestière avait un certain confort afin de permettre un agréable séjour aux supérieurs, celle d'Ain-el-Ksar.

La baie de Collo, située à l'est, débute à environ un kilomètre de la localité, après le lieu-dit :

« La fontaine des sangliers ». Elle a une longueur d'environ 6 kilomètres et se termine au marabout de Sidi Benzoult grand lieu de pèlerinage situé dans le douar Tokla. La grande plage était peu fréquentée, non loin des rochers, des débris et des épaves de navires de guerre jonchaient le sable.

L'unique route venant de Constantine arrivant à Collo, longe la mer sur environ un kilomètre, souvent I'hiver les vagues se heurtant aux rochers inondent ma route.

Mon père mourut à 42 ans, je retiens à cette époque un commencement d’animosité des jeunes arabes de Collo : « les Allemands sont avec nous » disaient-ils, des camarades isolés étaient agressés.

Le décès de mon père, beaucoup d'indigènes des douars nous ont exprimé leur sympathie Certains disaient : ton père était juste".

Ensuite nous sommes allés habiter à Philippeville avec ma grand-mère maternelle. Pendant trois ans j'ai continué mes études, ma mère percevait une faible retraite. J'ai donc été obligé de travailler dans un bureau pour aider les miens. J'étais peu payé pour un travail excessif.

Comme j'avais la charge des miens il fallait tout accepter !

Les forêts de chênes lièges de la région étaient très importantes : Beni-Touffout 18.000 hectares, Ouled-el-Hadj 8.000 hectares et Oued-Guebli 3.000 hectares, Il y avait beaucoup d'oliviers, la surface productrice augmentant après les greffes. Ils produisaient une bonne huile utilisée dans les sardineries et dans l'alimentation. En bordure des grandes routes, on remarquait des rangées de platanes ou de frênes. Les arabes prétendaient que certains gros arbres avaient été plantés par les romains. Un ancien agent des concessions d’Afrique de Marseille, M. Raimbert, chargé de réorganiser la pêche au corail écrivait en 1805 : « A moins d'une demi-heure du port de Collo, il y a une immense forêt de hautes futaies : ormes, chênes blancs et frênes, aussi anciens que le monde. A une lieue à l'ouest de là se trouvaient des sapins ; les goudrons, Ies résines provenant de la forêt de Collo alimentaient autrefois I'arsenal de I'ex-Régence d'Alger. »

Comme beaucoup de mes camarades après l'armistice de 1940, je me suis engagé : Campagne de Tunisie, débarquement du 15 août 1944, libération de la France et campagne d'Allemagne. J’ai été démobilisé en janvier 1946 avec une prime de 1.000 F, soit de quoi vivre environ quinze jours. Il n'y avait pas à cette époque d'indemnité de chômage. Il était difficile de trouver du travail, telle était en cette période, la situation des anciens combattants rendus à la vie civile.

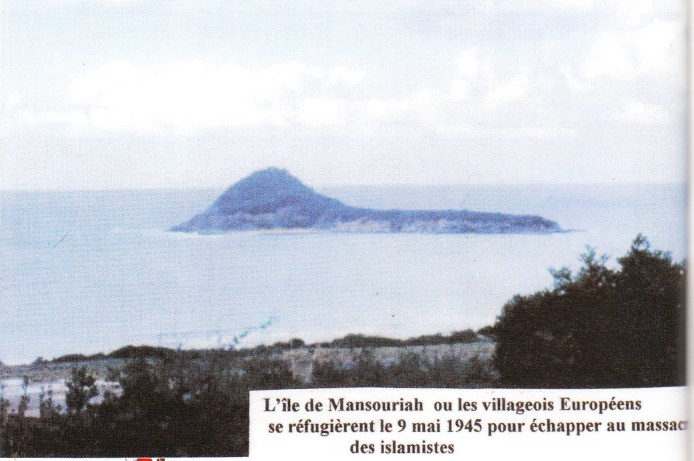

Les forestiers et leurs familles ont payé un lourd tribut lors de l’insurrection du 8 mai 1945, tous attaqués et assassinés par traîtrise.

A Zéralda dans la forêt des Planteurs: M. Renier et son épouse sont assassinés, leur fille va subir les pires outrages.

A Biabel, commune mixte de Lafayette : M. Georges Feuvrier est abattu en pleine forêt à coups de fusil.

A Tamsout, commune mixte d'Oued Marsa : M. Marceau Lambert, sa femme Gabrielle Lucas furent assassinés dans la cour du poste, cette dernière ayant subi les pires outrages.

A Tamentout, commune mixte de Djidjelli : le brigadier Dupont Raphaël et le garde Monelli sont assassinés, leurs cadavres sont retrouvés au fond d'un ravin.

A Aïn Settah, commune mixte de Takitount : M. Dezève est abattu en forêt, le corps de sa femme n'a été retrouvé que six jours plus tard à 4OO mètres de la maison forestière.

De Nombreux gardes ne durent leur salut soit par leur absence, soit qu'ils avaient été informés et avaient pu à temps se réfugier dans des lieux sûrs.

De nombreuses maisons forestières furent incendiées.

Pendant mon « septennat « il y eu cinq collègues tués dont Maerten Raoul, tué devant sa maison forestière, son épouse réussissant à s'enfuir avec leur enfant au poste voisin à environ 1 km,

Danti Robert, a été tué à la maison forestière de Beni Loulou, dans la région de Collo, attaqué par une vingtaine d'individus, il s'est défendu farouchement cela se passait en 7955.

A ma connaissance, dans mon ancien district, le restant du personnel s'est replié et il n'y a pas eu d'autres victimes.

La vie de forestier

en Algérie de juin 1946 à juin 1953

Il fallait aimer ce métier, et au début de cette période difficile, pour vivre, accepter ce qu'il était possible d'obtenir. En qualité de fils de préposé, je passais un examen spécial au Gouvernement général à Alger. L'examen n'était pas difficile, nous étions tous anciens combattants, sur 72 candidats, il y eut 23 reçus, j'ai eu le numéro 17. Après l'examen, nous étions reçus individuellement par le Directeur général. Il m'avait demandé si je n'étais pas fiancé. Après m'avoir serré la main, il m'a souhaité bonne chance.

D'abord par un premier arrêté, j'ai été nommé à la maison forestière d'Aïn-Hadar, à environ 40 kilomètres de Philippeville. C'était accessible par un mauvais chemin à 10 km d'El Arrouch, un chef lieu de Canton. Heureusement après quelques semaines parut un rectificatif à ma nomination. (Si je trouvais un logement à Sldi-Mesrich, je résiderais dans cette localité (poste NL), nœud de communication pour surveiller les transports routiers. Cela signifiait colportage : lièges, bois, charbon et gibier en délit. Tous les produits forestiers étaient soumis à notre contrôle. En sus de toutes les forêts soumises au régime forestier il y avait également toutes les forêts particulières.

Avant de rejoindre mon poste, je me présentais au Brigadier à El Arrouch, il m'a remis un pistolet et quelques cartouches.

Il y avait dans ce village une gendarmerie, un bureau de poste, deux cafés, six colons européens et un grand nombre d'indigènes . le logeais dans une habitation communale constituée de deux pièces, presque une baraque. Il y avait I'eau et l'électricité. Mon traitement était de 5.400 F par mois, pour ma nourriture il me fallait presque 4.000 F, pourtant j'aidais un peu ma famille. Comme mon poste était motorisé, un an après mon arrivée, on m'a attribué une moto Peugeot 5 CV, déjà poussive ; cela facilitait mes tournées et me permettait d'approcher les forêts.

La forêt soumise la plus proche était à environ six kilomètres, la plus éloignée à trente. Avant d'avoir la moto je faisais du stop, puis j'allais à pied pour pénétrer à l’intérieur des boisements montagneux sans accès. Les délits étaient nombreux et fréquents particulièrement pacages de chèvres, charbonnières, coupes de bois, etc. Mon odorat me permettait de surprendre la fabrication clandestine du charbon de bois. Cette marchandise se vendait bien, elle était à l'époque très utilisée, j'étais obligé de prévoir mes tournées, emportant un peu de nourriture et connaître, dès les chaleurs, les sources d'eau.

L’exploitation en règle comprenait le bois de boulange à la tâche, et les lièges. Dans mon triage, l'exploitation c'est à dire le démasclage, ne durait qu'environ un peu plus d'un mois. Mais pour le bois de boulange, une grande partie de l'année. Il fallait partir très tôt, la journée était de dix heures au chantier.

La régie (bois de boulange) était très rentable, le liège à la journée également pour l'Administration. En 1951 dans la conservation de Constantine, on a vendu pour un milliard de flancs de liège et cent millions pour le ramassage ( chablis). Dans certains triages, il y avait également la fabrication du charbon de bois.

Gare aux forestiers à qui on volait la marchandise. Pour le liège le risque était moindre car il était griffe. Mon triage, sur route, facile à surveiller était aussi vulnérable. Il fallait avoir des renseignements sur certains camions qui se servaient au bord des routes du bois de chauffage.

Non loin de Sidi Mesrich en direction de Constantine se trouvait le douar Beni-Ouelbane qui lut érigé en Centre Municipal avec la construction d'une mairie et d'une école,

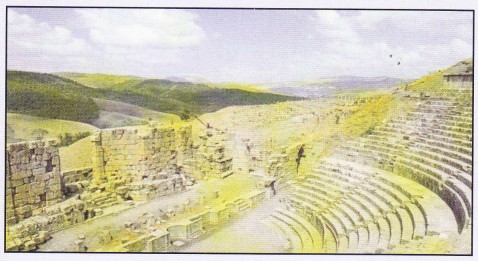

A 294 mètres d'altitude, des ruines romaines appelées El Marabaa s'étendant sur une cinquantaine d'hectares commençaient à être explorées. c'était certainement la ville romaine de Celtiane.

C'est dans ce douar qu'eurent lieu lors de la conquête de violents combats. Les indigènes, déterraient nos soldats tués pour les mutiler. Le général Baraguay d'Hilliers en avril 1854 ordonna de brûler les cadavres près de l'oued Zadra. Le camp fut appelé : « Camp de l'Enfer ».

Les limites de la forêt étaient très giboyeuses : perdreaux, cailles, grives, bécasses, lièvres, c'était le début d'un massif forestier qui s'étendait jusqu'à la côte, la montagne Sidi Dris à environ dix kilomètres de mon poste. En 1956, des fellaghas venus de Tunisie y tendirent une embuscade à un détachement militaire français.

Nous plantions des oliviers, comme la DRS sur des banquettes. Hélas, bien souvent les troupeaux allaient sur les lieux. Les olives produisaient une excellente huile, on donnait pour la cueillette le quart de la récolte et bien souvent les ramasseurs camouflaient un supplément. Au village l'huilerie était moderne, mais dans les campagnes, on écrasait encore les olives avec les pieds. Inutile de dire qu'à la cuisson il se dégageait une forte odeur.

En 1949, j'avais dressé 96 constatations de délits ; pâturages, transports sans permis de colportage, labour en forêt, coupes de bois, etc.. Noté 14, l'Ingénieur avait ajouté : « devra faire preuve de plus d'activité dans la surveillance de son triage ». Jamais dans mon service, je n'ai jamais été l'objet de menaces de la part des arabes. La mentalité de ceux des douars, moins instruits, était bien meilleure que celle de ceux du village. Ils appréciaient nos chantiers, le prix de la journée était fixé par arrêté gubernatorial, celui de la tâche suivant une directive, les ouvriers étaient payés régulièrement avec équité.

L'eau qui alimentait le village et la région provenait d'une source très froide située à Sidi Dris ( 837 m). L'hiver le sommet était recouvert de neige quelquefois jusqu'à lin avril. Le printemps était très court, l'été très chaud

La chefferie se trouvait à Philippeville à environ 40 km. Etant stagiaire , on me brimait un peu ; j'avais hâte d'être titularisé et reclassé avec mes annuités de guerre.

J'étais favorisé pour la campagne des lièges, assez courte, ce n'était pas de même pour certains collègues. A cheval il fallait partir très tôt pour rentrer tard. Le soir pour se doucher, certains n'avaient même pas assez d'eau, pourtant certains qui faisaient en régie du charbon de bois n'en sortaient pas très propres, lors des grosses chaleurs il fallait la restreindre. Un grand nombre de maisons forestières ne disposaient que d'une citerne. Les épouses, ne pouvaient exercer aucun emploi, elles soignaient bénévolement et faisaient des pansements à ceux qui se présentaient à la maison forestière. II existait encore des postes où les femmes se déplaçaient à dos de mulet. Pour les congés les célibataires n'avalent pas le choix de la période.

Nous étions mal rémunérés, moins que d'autres corps de l'Etat ( gendarmerie, police). Il n'existait pas de frais de déplacement pour les tournées, sauf, une indemnité journalière pour les travaux en régie. Pendant presque deux années, j'utilisais ma mobylette personnelle, ayant eu un grave accident avec ma moto administrative, je ne percevais pas d'indemnité kilométrique. Il est vrai qu'à cette période nous avions le tiers colonial, cela était avantageux, une petite compensation pour un service chargé et le climat pénible dans le bled.

L’habillement, abondant, n'était pas du tout moderne pour notre prestige. Les arabes nous le faisaient remarquer.

En 1952, suite à une insertion dans le « Réveil Forestier »j'avais trouvé un permutant en Creuse. Les démarches durèrent plus d'un an. Il fallait sept années de service et une bonne note. C'est en lisant le journal local que j'ai appris la décision de ma permutation dans la Creuse. Avant mon départ, on m'a remis un billet de passage gratuit (taxes à payer) sur le Sidi Okba. Comme célibataire j'avais droit à 30 kg de bagages. Tout le reste et le chemin de fer à mes frais.

En arrivant en Creuse, il a fallu m'adapter aux essences différentes de celles de l'Afrique du Nord. J'ai été l'objet de quolibets de la part de collègues et j'ai dû me débrouiller seul sans qu'un seul supérieur ne m'aide.

Bibliographie : Les Forestiers en Algérie –

Régis Exbrayat

| |

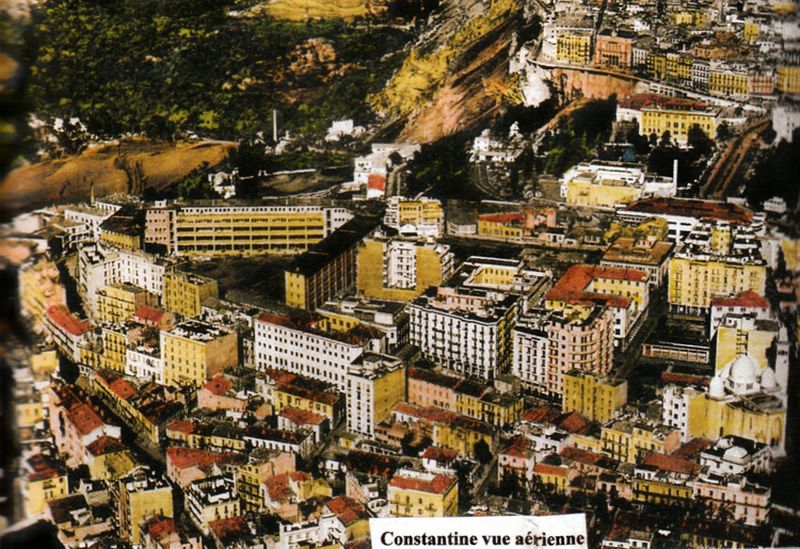

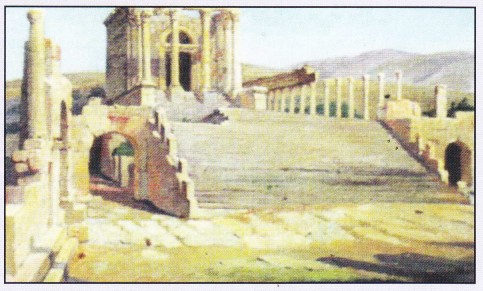

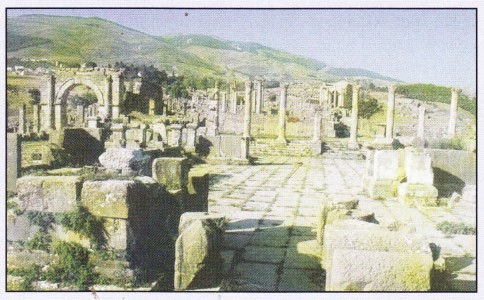

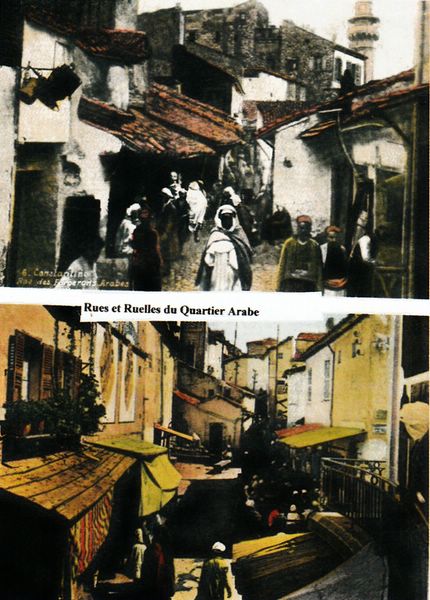

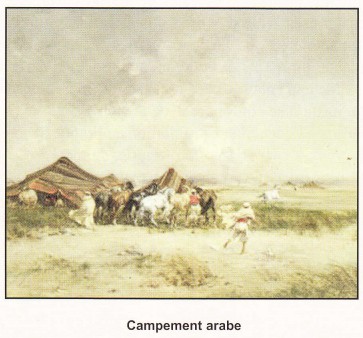

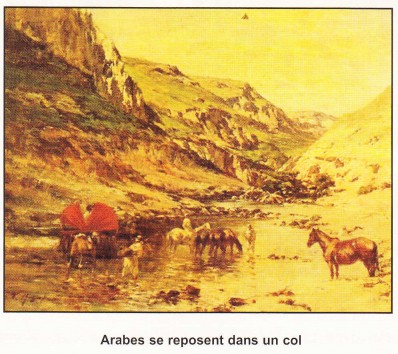

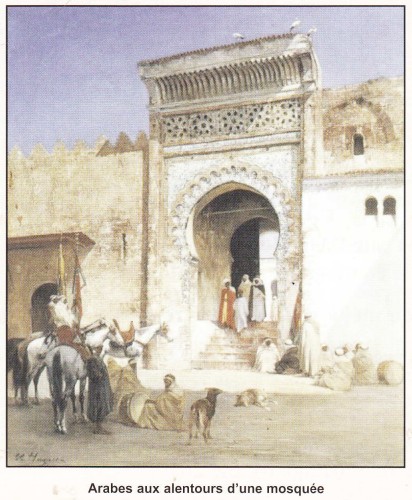

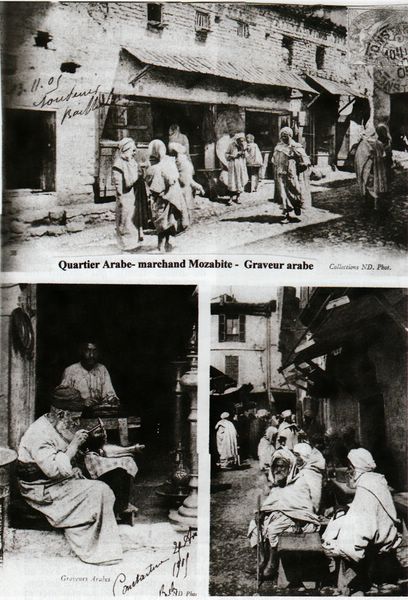

PHOTOS de CONSTANTINE

ACEP-ENSEMBLE 289

|

|