| De LOUIS ARNAUD

UN port est une ouverture sur l'infini. c'est une vocation à l'éternité.

C'est le port qui fait la Ville, et non la Ville qui fait le port.

Les navires qui sillonnent l'immensité des mers peuvent être contraints, par un événement imprévu, par « fortune de mer » pour employer le langage des marins, à chercher un abri et à entrer dans un port qui n'avait même pas été noté sur leur itinéraire.

La Ville qui possède une rade sûre et commode ne périra jamais ; tant qu'il y aura des mers et des vaisseaux qui s'aventureront sur elles.

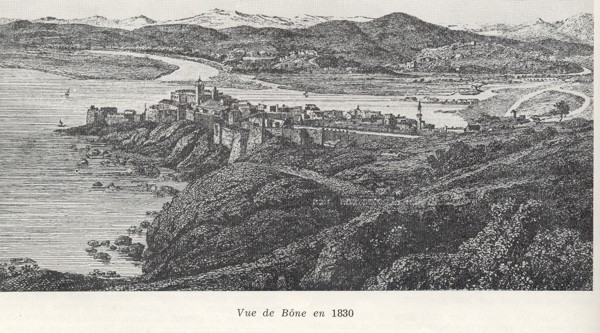

La rade de Bône est connue depuis des millénaires, depuis, pourrait-on dire, qu'il y a des mers et que de hardis marins ont osé percer l'inconnu des horizons pour aller faire du commerce avec d'autres hommes vers de lointains rivages.

Les Phéniciens ont traversé la Méditerranée pour venir vendre aux habitants d'Hippone, ou d'Hippo-Regius, la pourpre de Tyr et leurs autres produits. Les Espagnols et les Gênois, grands navigateurs, ont laissé des souvenirs tangibles de leur passage dans ce golfe, avec la Casbah, reconstruite par Charles Quint, et le Fort Gênois, excellent mouillage aménagé tout près du Cap de Garde.

La France, sous Louis XI, qui avait obtenu la concession du droit de pêche au corail, dans les parages du Cap Rosa et La Calle, y avait installé des établissements de commerce.

Les pirates barbaresques, enfin, qui faisaient la course en Méditerranée avaient choisi la rade de Bône comme base de leurs exploits, parce qu'elle était sûre, et surtout, parce qu'elle commandait la route qui coupait le passage du Détroit de Sicile, et qu'ils pouvaient, de là, gagner en droite ligne, la côte ligurienne en utilisant, le cas échéant, sur leurs parcours, les abris de la Sicile de la Sardaigne et de la Corse.

Ce fut bien, en effet, de ce côté là que la ville trouva tout d'abord, sa vraie raison de vivre et. ensuite, le germe de sa prospérité

C'était, la Seybouse qui était le port de l'ancienne Hippone, les navires n'ayant, en ce temps là, que de faibles tirants d'eau.

Plus tard, après la ruine d'Hippone, les Arabes fondèrent une autre ville sur la côte, à trois kilomètres en avant de l'ancienne métropole chrétienne, qu'ils appelaient « Bona El Hadidja ».

La Ville, bâtie sur le flanc des Santons, face au Sud, descendait jusqu'à la mer, où son enceinte était percée par une porte appelée « Porte de la Mer » .

Cette ouverture qui était dans le creux formé par la jonction du promontoire du fort Cigogne la falaise des Santons, était tournée vers l'Est, en direction du mouillage des Cazarins.

Ce mouillage était le plus important, le plus sûr et le plus proche de la Ville et les négociants marseillais avaient coutume de l'imposer aux navires dans leurs charte-parties.

Les navires étaient, là, à l'ancre, en face des Etablissements français qui, adossés à la falaise, se trouvaient approximativement à la hauteur de l'actuelle caserne de la Douane.

Un sentier, accroché contre la falaise, grimpait jus-qu'à la Ville arabe dont une porte appelée « Porte de la Casbah » permettait l'accès.

Il y avait, dans la rade, d'autres mouillages, non moins sûrs, certes, mais plus éloignés de la ville, qui n'étaient utilisés que par des navires chassés par les tempétes, ou en simple relâche ; tels celui de la baie de l'Oued Kouba qui englobait la plage Chapuis et la plage Fabre que l'on dénommait « Cazarins » et celui du Fort Gênois, qui sert, encore aux navigateurs en difficulté dans les parages.

La première préoccupation des autorités françaises fut naturellement d'aménager un quai d'accostage, en attendant mieux.

Elles choisirent pour cela un petit coin situé en deça de la pointe Cigogne où des petits caboteurs venaient souvent se mettre à l'abri des vents d'Est.

Elles y construisirent un bout de quai et ayant condamné la « Porte de la Mer », elles ouvrirent, au Sud, donnant directement accès sur ce bout de quai - une autre porte qui fut dénommée « Porte de la Marine ».

La « Porte de la Marine » remplaçant l'antique « Porte de la Mer », à jamais condamnée depuis, s'insérait dans l'enceinte de la Ville, entre l'ancienne demeure du Consul de France, abandonnée depuis 1827, qui devint, en 1842, l'Hôtel de la Subdivision, et des bâtiments vétustes qui furent, eux, la Manutention et les Subsistances militaires et l'Arsenal.

L'embouchure de la Boudiimah s'étalait en s'évasant entre les murs Sud de l'Arsenal qui étaient avec ceux de la Manutention, presque battus aussi par la mer, et l'emplacement actuel du petit jardin de la nouvelle gare.

De ce quai minuscule, il était facile de veiller aussi sur l'embouchure de la Seybouse où, dès 1846, des navires vinrent charger les minerais de fer de la Société de Bassano.

Cette installation portuaire rudimentaire parut vite insuffisante et incommode. Les mouillages, en effet, s'ils étaient à l'abri des vents du Nord et d'Ouest, ne l'étaient pas du tout de ceux qui venaient de l'Est et qui étaient, souvent, d'une rare violence. Au surplus, ces mouillages étaient continuellement menacés d'envasement par les limons charriés par la Boudjimah et le lest déversé par les navires qui fréquentaient la rade.

Dès 1844, l'Administration fut donc préoccupée par la construction de jetées qui devait être suivie par la création d'une darse.

Les premiers projets furent, de suite, axés sur ce bout de quai et cette Porte de la Marine, derrière laquelle semblait déjà s'être concentrée toute l'activité de la nouvelle petite Ville Française.

Immédiatement après cette porte, en effet, la place du Commerce (Place du Général Faidherbe) avait été créée et, un peu plus en arrière, la Place d'Armes devait devenir le centre de la Ville.

Tous les projets envisagés se heurtaient, hélas, au même inconvénient grave que représentait cette Boudjimah qui semblait s'opposer absolument à la création d'une darse autour du débarcadère originaire.

Cet inconvénient paraissait si grave qu'on envisagea, un instant, de creuser les terres du Champ de Mars et des Près Salés pour y placer une darse qu'un Chenal, empruntant les cours de l'Oued Zaffrania et de l'Oued Kouba, aurait relié à la mer dans un grand Avant-Port allant de la colline des Anglais à la pointe extrême du Grand Caroubier (Plage Fabre).

Ces tergiversations retardaient, comme on le pense, la construction tant désirée de ce port dont l'urgence se faisait sentir de plus en plus, en raison de la mise en exploitation des mines de fer du Marquis de Bassano tout près de Bône.

Le projet de l'Ingénieur Lesorre qui donnait satisfaction à l'impatient désir des habitants, fut soumis à une commission mixte à Alger, dès le mois d'avril de l'année 1845. II ne fut cependant adopté, à Paris, que plus de dix ans après, le 4 Juin 1855, et le Ministre de la Marine l'ayant quelque peu amendé, son exécution ne commença qu'en 1856.

Pendant ce temps, l'opinion publique s'énervait, et le 24 mai 1846, le journal « La Seybouse » de Bône traduisait l'impatience des Bônois, par les lignes suivantes

« La rade de Bône se couvre de navires ; il y règne « un mouvement assez actif. Le développement que va prendre le commerce par suite de l'exploitation prochaine des mines et de la mise en activité des usines, dont la Société de Bassano poursuit les travaux avec rapidité, rend opportune la question du Port de Bône.

« On sait que l'an dernier une Commission nautique vint se livrer à des études, et émit un projet.

« Nous ne savons pas que ce travail remarquable ait été pris en considération, ni qu'il doive y être donné suite ».

La Boudjimah qui devait permettre la création ultérieure d'un arrière-port, constituait, en attendant, un sérieux inconvénient pour la salubrité de la Ville.

Elle envasait inlassablement la petite darse, et ses eaux bourbeuses, marécageuses et nauséabondes qui suivaient le tracé de la rue Prosper Dubourg, tout contre le moulin Labaille (actuellement Maison Sens) empuantissaient l'atmosphère de tout le quartier.

Il fallait, d'autre part, songer à aménager l'emplacement de la future gare et les emprises du chemin de fer Bône-Guelma dont la concession allait être accordée en 1874.

C'est pour cette double raison que la déviation de la Boudjimah fut décidée, et qu'on lui créa un lit artificiel en aval du pont d'Hippone. On renonça donc à la création de l'arrière-port prévu qui avait justifié le maintien de l'embouchure du fleuve au fond de la petite darse.

Cette opération fut effectuée au cours des années1875-1876.

Et sur l'ancien lit, comblé de l'antique Boudjimah, vraie rivière d'Hippone, dont le nom « Rivière de la Mosquée » évoque le souvenir de la Basilique de Saint-Augustin, la rue de Guelma fut créée qui devait devenir la rue Prosper Dubourg dans sa partie intra muros ; lorsque, en 1888, le Maire de Bône, de ce nom, décéda.

L'actuelle gare de Bône occupe exactement le centre de l'ancienne embouchure du fleuve.

La Compagnie du Mokta-El-Hadid, dont les dispositifs d'embarquement du minerai étaient situés dans le lit même de la Seybouse, près desquels aboutissait le petit chemin de fer venant de la mine d'Aïn-Mokra, s'en vint occuper la plus grande partie du côté sud de la petite darse, et son petit chemin de fer franchit le nouveau cours de la Boudjimah, en 1880, pour venir apporter son chargement à l'appontement construit sur le côté sud de la darse

Le port prenait progressivement plus en plus d'importance, si bien qu'il fallut songer à l'agrandir encore.

De nouveaux travaux, exécutés par les adjudicataires Danton et Vaccaro, furent entrepris dès l'année 1886. Arrêtés en 1894 par suite d'insuffisance de crédits, ils reprirent en 1899 pour se terminer en 1911 sous la direction des entrepreneurs Jammy et Galtier.

A la fin du siècle dernier, le port de Bône était constitué par la petite darse qui était au bas du Cours et un avant-port qui est devenu la grande darse d'aujourd'hui.

La petite darse n'était, alors, pourvue de quais que sur son côté Nord tout entier et sur son côté Ouest, qu'en partie seulement.

Au Sud, il n'existait ni quais, ni aménagement portuaire quelconque, en dehors d'un massif appontement en bois édifié par le Mokta pour servir à l'embarquement de son minerai.

Le côté Nord que l'on appelait, et que l'on appelle encore Quai Warnier, était exclusivement réservé aux Compagnies Maritimes qui fréquentaient régulièrement le Port de Bône. Pourquoi ce quai s'appelle-t-il «Quai Warnier » ? Nul peut-être ne saurait exactement le dire, de même qu'il serait difficile d'expliquer pourquoi la jetée extrême de la Grande Darse, qui marque à peu près la place de l'ancien mouillage des Cazarins, s'appelle, depuis près d'un siècle, la jetée Babayaud.

Ce quai Warnier qui s'étendait sur moins de quatre cents mètres, dont une partie, à son extrémité est, était occupée par une cale de halage, n'offrait rien de bien curieux et pourtant les Bônois aimaient à le parcourir en fin de journée, à l'heure où le soleil consentait à disparaître derrière le Bou-Zizi.

Et c'était une habitude, presqu'un rite, de venir assister à l'arrivée du courrier de France qu'une joyeuse sonnerie de clairon annonçait du bout de la ietée.

Les trois plus vieilles compagnies maritimes attachées à notre port se partageaient toute la longueur de ce quai Warnier toujours inondé de soleil et enveloppé de poussière. Elles étaient là depuis si longtemps qu'elles étaient presqu'en droit de se croire chez elles, au bord de cette petite darse qu'elles animaient du mouvement et du bruit de leurs navires et des allées et venues des commerçants et du charroi journalier qu'elles attiraient autour de leurs agences

C'est en 1847, en effet, que la Compagnie de Navigation Mixte, « La Touache » : a établi ses premiers services réguliers entre Bône et la Métropole, avec des navires à aubes qui furent remplacés, cinq ans après, en 1852, par des navires à hélice marchant à la vapeur et à la voile lorsque le vent était propice, d'où son nom de navigation mixte.

En 1865, le Mokta-El-Hadid, en accord avec des armateurs marseillais, mettait en service, sur la ligne Bône--Sète, neuf vapeurs de 1.200 tonneaux pour le transport de ses minerais. Ce sont ces vapeurs à quatre mâts qui ont donné naissance à la Société des Transports Maritimes à Vapeur.

Puis, la Compagnie Valéry, qui avait succédé aux Messageries Impériales, organisait, dès 1871, entre Bône, la Corse et Marseille des services réguliers pour les voyageurs, les marchandises et le courrier postal, au moyen de bateaux spécialement construits pour cela et marchant à la vitesse de douze noeuds.

La Compagnie Valéry fut absorbée, peu de temps après, par la Compagnie Générale Transatlantique, qui affectait à ces lignes, en 1880 de nouveaux bateaux neufs de cent mètres de longueur, filant 14 à 15 noeuds à l'heure.

Leurs agences sont, aujourd'hui, très convenablement logées, dans les grands docks qui ont envahi nos quais. Autrefois ces agences étaient étriquées et d'aspect minable.

Toutes les trois étaient alignées sur la voie charretière du quai Warnier, en face de la mer.

L'ensemble de cette rue, brûlante et sale, que bordaient des baraques dissemblables, n'avait rien d'esthétique, tant s'en fallait, et, pourtant, les Bônois de ce temps en ont conservé un souvenir nostalgique, un souvenir comparable à celui que l'on garde de l'âge tendre d'un enfant chéri devenu homme et que les années ont complètement métamorphosé.

Tout au début de cette rue, à l'angle qu'elle faisait avec la rue du Quatre Septembre, furent les premiers bureaux de l'agence de la puissante Cie Générale Transatlantique. C'était, pour une si grande dame, une pitoyable demeure, dans une cabane pareille à d'autres cabanes en planches qui finissaient avec elle la rue du Quatre Septembre.

Le local était sans allure, ce qui contrastait fort avec la distinction naturelle et les titres nobiliaires qui, souvent, caractérisaient les agents, gantés et guétrés de blanc et parfois monoclés, de la grande filiale du célèbre et riche banquier Jacob-Emile Pereire.

Aussi, les bureaux de l'Agence furent-ils transférés au rez-de-chaussée du Palais Calvin, tout proche, dès la construction de cet immeuble achevée en 1884.

Le marquis de Pleurre lui donna son sens de la grandeur en faisant enfin édifier, dans les débuts de ce siècle, un pavillon de bois vernis à un étage à la place de la vraiment trop modeste baraque indigne du grand nom de l'aristocratique compagnie dont il fut longtemps à Bône le représentant considéré.

La « Touache » était plus loin, en allant vers le :môle Cigogne, et le hangar qui abritait son agence était aussi sordide que l'avait été autrefois celui de la « Transat », sa voisine, M. Peclat-Maunder, qui avait succédé à Casimir Bronde son beau-père, présidait aux destinées locales de la plus vieille des agences maritimes de notre port, aidé dans sa tâche par deux collaborateurs éclairés et sympathiques, MM. Bourgoin et Fadda.

Entre la « Touache » et la « Transat », comme s'il s'agissait de séparer efficacement deux concurrents, il y avait, dans une baraque à large et basse véranda, le vieux « Café de Belfort », où trônait la jeune et jolie Mme Di Luca, dont la partie postérieure était telle qu'il lui fallait deux chaises pour s'asseoir. A côté était Georges Jan, vieux transitaire du port, dont la firme est aujourd'hui dirigée par son petit-fils.

Il fallait ensuite, aller jusqu'à l'extrémité de la rue, toujours pleine de soleil et de poussière, pour parvenir à l'agence de la société des « Transports Maritimes » que l'on appelait toujours, les « Quatre Mâts » quoique, bien souvent, ses unités n'en eussent que deux comme les autres navires.

D'autres compagnies maritimes vinrent s'installer sur nos quais. Dès 1884, deux armateurs marseillais MM. Caillot et Saint-Pierre créèrent un nouveau service régulier de Marseille à Bône pour le transport des marchandises, des céréales et des bestiaux et leur agent était M. Albert Teissier.

L'agence de cette firme maritime était installée dans une baraque bien modeste construite sur le quai même, tout au début du côté Ouest de la darse.

Ce service a cessé de fonctionner depuis longtemps.

Il y eut, aussi, la Cie des Vapeurs du Nord, dont le siège était à Dunkerque qui touchait régulièrement Bône deux fois par mois.

Enfin, les sociétés Prosper Durand et Achaque et Schiaffino qui effectuaient des services côtiers d'Oran à La Calle, avaient des agences relativement importantes dans le port de Bône.

Tous ces navires à vapeur, de plus ou moins grande importance, habitués de notre port, accostaient le long du quai Warnier pendant leur escale à Bône.

Le côté Ouest de la darse, dont le quai restait inachevé, était généralement réservé aux bricks, brigantins, goulettes et autres bâtiments à voile. On en comptait souvent des dizaines à la fois dans la darse, tous amarrés au quai par l'arrière et le cap tourné vers la passe. Du Cours, le spectacle de ces multiples mâts et de ces vergues avec leurs voiles enroulées était vraiment ravissant.

De temps à autres, des cargos sombres et sévères, troublant l'harmonie et la beauté du décor habituel formé par la forêt des mâts et des cordages des voiliers qui étaient alors obligés de céder leur place et d'aller se mettre, sur bouée, au milieu de la darse.

Ce quai servait surtout à l'embarquement, des fourrages et des alfas. II fut nu et vide de toute construction jusqu'au jour de 1892 où la Chambre de Commerce, ayant acquis l'armature de fer du hall central de l'exposition de 1890 l'a transférée en cet endroit pour en faire ce que l'on a longtemps appelé le « Hangar de la Chambre de Commerce » qui est auiourd'hui affecté à l'Agence Maritime Sultana et aux Bureaux et Entrepôts de la Société des Transports Maritimes à Vapeur.

Il y eut souvent sur ce quai Ouest des amoncellements considérables de fourrages ou d'alfas imprudemment exposés à des risques d'incendie.

C'est ainsi qu'en 1890, un formidable brasier brûla pendant près de deux semaines, détruisant des milliers de balles de cette graminée spécifiquement algérienne tant recherchée pour la fabrication du papier.

La surface de la petite darse était couverte de balles d'alfa flottant à demi calcinées, que l'on avait réussi à rouler jusqu'au delà du quai pour tenter de diminuer l'intensité de l'incendie. Tous les efforts demeuraient vains, et l'on dut finalement se résigner à laisser l'énorme stock se consumer jusqu'à la dernière brindille de la plante tébessienne.

C'est sur ce même quai que quatre ans après ce mémorable incendie, en 1894, furent embarqués les premiers phosphates du Kouif, autre produit de la région de l'antique Théveste.

Les phosphates de Tébessa, bien peu s'en souviennent encore, eurent en ce temps-là, leur histoire scandaleuse, dont le retentissement fut énorme dans la presse métropolitaine et même au Parlement.

Jérôme Bertagna qui avait obtenu le 20 septembre 1894, la concession des gisements phosphatiers du Djebel-Kouif dans la Commune Mixte de Morsott, à quelques kilomètres de Tébessa, avait presqu'aussitôt rétrocédé ses droits à un Anglais, Mr Jacobsen, moyennant une redevance annuelle à son profit de 250.000 francs pendant une période de dix-huit années.

Sous l'impulsion de concurrents évincés, le « Lyon Républicain » dont le propriétaire le banquier Ferouillat était l'un d'eux, et le « Petit Journal » d'Ernest Judet, orchestrèrent une vaste campagne de presse qui remua profondément l'opinion publique métropolitaine.

Soixante cinq conseils généraux de France protestèrent contre la spoliation au profit des Anglais d'une richesse dont, selon eux, aurait dû bénéficier, seule, l'agriculture française.

Tandis que l'on discutait ainsi publiquement sur les clauses du contrat Bertagna-Jacobsen, les premiers cargos anglais venaient prendre livraison le long du quai Ouest de la petite darse, des premiers phosphates exportés en Angleterre.

Les procédés d'embarquement employés alors, étaient loin de ressembler à ceux qui sont en usage aujourd'hui.

Aujourd'hui, c'est le wagon entier, tel qu'il a été chargé sur le carreau de la mine, qui est versé, au moyen d'engins mécaniques électrifiés, dans la cale du navire accosté à un quai spécialement construit et aménagé pour celà.

Autrefois, en 1894, les wagons de phosphates qui arrivaient du Kouif jusque sur le quai Ouest étaient déchargés à la pelle par une multitude de travailleurs qui en faisaient des stocks énormes sur le terre-plein ou dans le hangar de la Chambre de Commerce.

Le navire était immobilisé à quelques mètres du quai pour avoir plus de fond et éviter tout risque d'envasement. Deux passerelles longues et fléchissantes étaient installées à chaque cale et cent, deux cents portefaix, tous chargés de couffins de bambous tressés, montaient par l'une et descendaient par l'autre de ces deux passerelles, en une file indienne qui n'était , jamais interrompue, ni seulement ralentie.

Les couffins pleins en montant étaient vidés de leur contenu en passant devant la cale par les hommes qui redescendaient aussitôt par l'autre passerelle pour reprendre à terre, presque sans s'arrêter, un autre couffin plein, déjà préparé.

Tout s'accomplissait dans un synchronisme impeccable et cela tenait presque, en apparence, du mouvement perpétuel.

C'est à ce quai Ouest qu'était amarré, lorsqu'il séjournait à Bône, l'aviso « L'Hirondelle », chargé de la surveillance de la pêche côtière. Cet élégant navire avait été, disait-on, le yacht de l'Impératrice Eugénie. Chaque soir, les promeneurs attirés par le bruit du coup de fusil et la sonnerie du clairon, participaient, du quai silencieux et découverts, à la cérémonie quotidienne de la rentrée des couleurs.

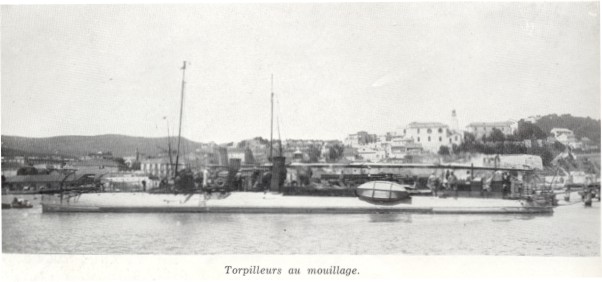

« L'Hirondelle » fut remplacée dans son rôle et à cette même place par le torpilleur de haute mer «Téméraire » puis par le « Coureur » .

La petite plage aux graviers du père Pisani venait finir contre la baraque du père « Comète » vieux gardien de l'entrée des terre-pleins occupés par la Compagnie du Mokta-El-Hadid, pour le stockage et l'embarquement de ses minerais.

Le père « Comète » et son singe, car il avait un aimable quadrumane pour compagnon de garde, jouissaient d'une popularité incontestable. Tous les « enfants de la marine » venaient taquiner le singe et faire enrager le père « Comète ». Mais les gens plus sérieux qui passaient par là pour aller chez le père Vial à la Crapaudière, ou pour faire une promenade sur la Jetée au grand air de la mer, ne manquaient pas de distribuer, en passant, des cacahuettes à l'un et des propos aimables et familiers à l'autre, toutes choses qui ne coûtaient pas cher, car on avait en ce temps-là, toute une pleine poche de grosses arachides Galloises, du lac Tonga, pour un sou et les sourires et les propos tenaient de la nature même des gens du pays.

Il n'y avait aucune installation portuaire proprement dite sur ce côté sud de la darse, qui commençait à la baraque du « Père Comète ».

Cependant, 130 mètres de la longueur de ce côté avaient été concédés par un arrêté gubernatorial du 16 juin 1866 et un arrêté préfectoral du 4 décembre 1869, gratuitement à la Cie du Mokta pour toute la durée de sa concession minière.

II y avait, dans ces cent trente mètres concédés, une vie intense, un labeur continu. C'était une véritable ruche.

Après l'appontement, le sentier se poursuivait sur le bord naturel de la darse, côtoyant une petite crique artificielle où étaient mouillés, côte à côte, la yole « Anastasie » et la baleinière « Karézas », fières unités de course de la Cie du Mokta, qui participaient régulièrement, et toujours avec succès, à toutes les régates locales, fort nombreuses en ce temps-là.

A côté d'elles, un vieux remorqueur à aubes, « L'Edough » finissait dans une immobilité définitive vie turbulente et tapageuse.

Une couche de minium écarlate recouvrait en vain sa vieille carcasse de fer, comme ces ballons d'oxygène qu'on insuffle aux moribonds pour prolonger leur vie terrestre.

On arrivait, enfin, en suivant toujours l'étroit sentier qui bordait la terre ferme, au poste de torpilleur de la Défense Mobile, installé dans ce coin extrême de notre darse depuis 1888.

Diverses petites unités de la Flotte de la Méditerranée parmi lesquelles les torpilleurs « Capitaine Cuny », le « Déroulède », le « Balny » et d'autres plus petites identifiées seulement par des numéros y stationnèrent en permanence jusqu'en 1898, date à laquelle la base étant supprimée, ils rallièrent le port de guerre de Bizerte qui venait d'être créé.

Là commençait la jetée sud qui fut la première construite pour empêcher les ensablements et les courants provenant du voisinage de la Seybouse.

Cette jetée, autrefois, était très fréquentée par des promeneurs en quête de grand air et de fraîcheur, par des pécheurs et par de jeunes voyous de nos rues et de nos faubourgs qui venaient se baigner, bien souvent tout nus, à « la pierre glissante », au « bloc carré », ou au « 160 », endroits ainsi dénommés par eux qui jalonnaient les neuf cent cinquante mètres que mesurait, en longueur, la grande jetée.

Contre la jetée Vial, que l'on appelait ainsi du nom du modeste fonctionnaire des Ponts et Chaussées chargé d'allumer le soir et d'éteindre au matin les feux rouge et vert qui, la nuit, devaient marquer les musoirs entre lesquels était la passe de la darse, se trouvait la « Crapaudière ».

C'était une petite plage qui s'était formée dans l'angle des deux jetées.

Le flot qu'aucune tempête n'agitait jamais, venait mourir doucement et languissamment sur le bord soyeux de son sable fin.

C'est, certainement, à cause de son onde tranquille et accueillante, de son sable d'argent, si fin et si fluide que la poussière ne polluait jamais, de la brise fraîche du grand large qui ranimait les corps épuisés par la chaleur de la journée, mais aussi, à cause de sa proximité de la ville, que la « Crapaudière » était très fréquentée.

Les patrons des « canotes » napolitains pour la plupart, obséquieux et familiers à la fois, interpellaient les passants et les engageaient à faire la traversée qui ne coûtait qu'un sou.

Ah ! qui ne se rappelle, sans une douce et tendre nostalgie, ce petit voyage à travers le port, au rythme lent et lourd d'un vieux marin, courbé sous le poids des ans autant que sur les rames, allant mollement à la manière des gondoliers vénitiens, ou bien, à la cadence nerveuse et rapide du sympathique et populaire Raphaël, plus connu sous le dominatif de « Fiel ».

« Fiel », qui était vraiment mal nommé, était loin d'être amer. Il était jeune, aimable et toujours souriant. Petit de taille, il avait le regard franc et loyal et le cheveu noir et frisé.

Son « canote » était toujours abondamment garni, tandis que souvent les autres ne faisaient la traversée que pour un seul passager, pour un ou deux sous seulement.

La petite plage avait ses cabines de bains et sa buvette avec une terrasse, quelque peu branlante, d'où l'on dominait à la fois les baigneurs et les baigneuses qui s'abattaient dans une mer immuablement calme et la foule grouillante et accroupie qui envahissait chaque soir son petit triangle d'argent.

Rien n'est plus cruel aujourd'hui que le souvenir de ces fins de journées d'été passées sur la terrasse aux planches disjointes d'autrefois devant un apéritif glacé, sous une brise délicieuse, que la présence des massives et bruyantes installations d'embarquement des phosphates du Kouif et des minerais de l'Ouenza qui ont accaparé la jetée et chassé l'accueillante guinguette et les jolies baigneuses de jadis.

C'est ainsi qu'était notre darse dans les derniers temps de l'autre siècle, après plus de cinquante années de présence française dans ce pays.

Cinq navires, cargos ou courriers, pourraient à peine s'y tenir à la fois, rangés de bout en bout, le long des six cents mètres de quais qu'elle comptait en tout ; à la condition encore qu'ils ne fussent pas de trop fort tonnage, car les fonds ne se seraient pas accordés avec leur tirant d'eau.

En réalité, seul le quai nord, ou quai Warnier, était régulièrement utilisé par les trois courriers attachés à notre port, qui n'étaient jamais ensemble amarrés à ce quai. De temps à autre, un cargo venait charger des alfas, du fourrage, du liège ou des phosphates, en dernier lieu sur le quai Ouest, où les promeneurs n'allaient jamais égarer leurs pas.

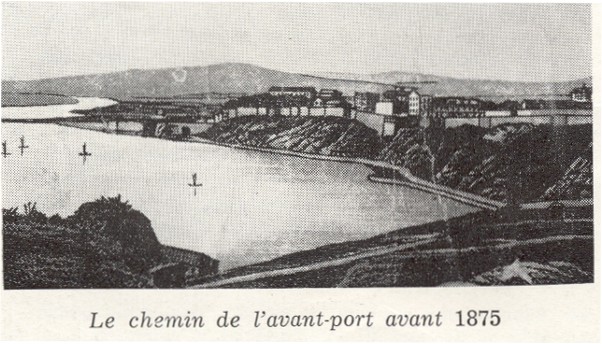

Naturellement, comme dans tous les ports, il y avait un avant-port.

Inseré entre la Jetée Babayaud, longue de sept cents mètres, à l'est et la jetée sud qui mesurait tout près d'un kilomètre, cet avant-port offrait un plan d'eau de plus de quatre-vingts hectares de superficie, qui ne servait pratiquement à rien, commercialement parlant du moins.

Quelque navire y séjournait parfois sur lest en attendant une place dans la darse pour faire son chargement.

Longtemps l'épave d'un gros cargo anglais, « l'Asia », occupa le centre de ce vaste enclos marin.

L'incendie faisant rapidement rage, le navire avait été amené alors dans l'avant-port, par mesure de sécurité et le feu n'avait été maîtrisé que lorsqu'il n'y eut plus rien à dévorer de la cargaison et du navire.

Il n'était resté de ce superbe cargo que l'étrave et les membrures en fer que le feu n'avait pu consumer.

Elles émergèrent des eaux comme un fantôme sinistre pendant plus de trente ans au beau milieu de l'avant-port sans constituer la moindre gêne, tant cet avant-port restait inutilisé.

L'épave triste et douloureuse du vieil « Asia » qui demeura si longtemps à l'endroit où il avait fini sa vie aventureuse, a aujourd'hui une sépulture à l'instar des humains. La terre des remblais l'a arraché à l'emprise jalouse et sournoise de la mer, et il repose maintenant sous le nouveau quai, dans le schiste sacré des Santons, en face du pont de la tranchée.

L'avant-port servait peu aux mouvements des navires, il avait, par contre un charme et un attrait incontestables pour les promeneurs et pour les pécheurs à la ligne.

De la rue qui descendait de la porte de la Marine au quai Warnier en passant devant les chantiers de charpentiers de marine qui avaient construit toutes les barques de la « Caroube » et les Canotes » du port, partait un chemin qui allait suivre jusqu'à la jetée Babayaud le rivage de la mer, sans jamais s'en écarter, jamais d'un pouce !

Ce chemin longeait d'abord le mur extérieur de la Subdivision contre lequel, face au midi, était un joli cadran solaire vertical que l'on a fait disparaître sans grande raison plausible puisque le mur sur lequel il était tracé est toujours là, inutilement vide.

Les marins du port avaient une prédilection pour cette primitive horloge qui leur donnait l'heure solaire à laquelle ils étaient habituée et la préféraient à l'horloge de l'hôpital militaire (Mosquée de Sidi-Mérouane) que l'on voyait de toute la ville et tout particulièrement, du port.

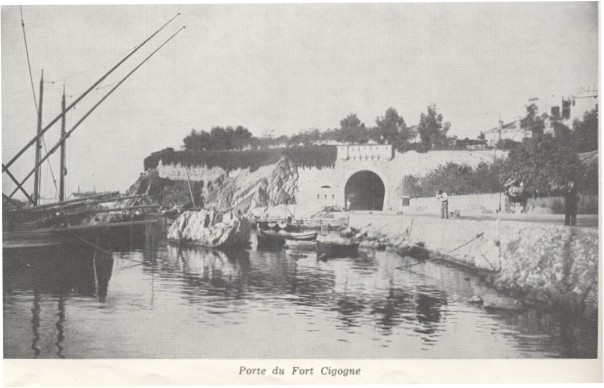

Puis, il traversait la pointe Cigogne, sur laquelle était une batterie déclassée, appelée ; Fort Cigogne, par un tunnel, haut, large et spacieux qui avait été percé en 1869 par l'entreprise Dessoliers.

Le tunnel franchi, le chemin se poursuivait jusqu'à l'enracinement de la jetée Babayaud, toujours entre la mer et la falaise dont il épousait toutes les courbes et même les sinuosités.

Il était comme une frange claire mise au bas de la roche brune du flanc de la colline.

Aucune maison ne s'élevait sur son parcours, en dehors du poste de pilotage et des bureaux de la Santé du Port qui se trouvaient à cent cinquante ou deux cents mètres de la sortie du tunnel.

Après avoir dépassé l'endroit où la tranchée devait être ouverte plus tard, on arrivait, toujours en côtoyant la mer, au jardin des Ponts et Chaussées.

C'était un coin ravissant tout à fait inattendu.

Alors qu'il n'y avait eu, jusque là, aucun arbre, sur la route, pour tempérer l'ardeur des rayons du soleil, on se retrouvait brusquement, dans cette avancée sur la mer, en plein bois d'eucalyptus, dont l'ombre dense s'étendait sur des massifs de géranium et des allées garnies de bancs rustiques.

Une balustrade faite de chevrons arrondis, dont chaque bout était scellé dans des piliers carrés en maçonnerie, courait tout autour de ce jardin maritime. Les enfants louaient à l'ombre sans crainte de tomber à l'eau, sous les yeux des parents assis sur les bancs, tandis que, ça et là, par dessus les chevrons, polis par le temps et l'usage, des pêcheurs, dévotement, inclinaient leurs lignes et attendaient en mâchonnant un bout de cigare maltais que le poisson ne soit plus effrayé par les cris des enfants et qu'il vienne leur faire sentir enfin la « touche » tant désirée.

Parfois, un bateau, arrivant ou partant, passait tout près dans le chenal de l'avant-port pour la grande joie des enfants étonnés.

Fini ce petit iardin fleuri, agréable coin d'ombre et de fraîcheur dans le vert des arbres et des plantes et le bleu de la mer. Les travaux du nouveau port l'ont anéanti sans en laisser la moindre trace.

Le port, certes, n'était pas grand, mais tout le monde l'aimait. II était coquet.

La population en était aussi fière qu'elle l'était de son Cours National.

Les arrivées et les départs des courriers constituaient presque l'essentiel de la vie bônoise. Les habitants suivaient les mouvements du port comme s'ils avaient été les mouvements de leur coeur. Rien ne leur échappait des entrées et des sorties des navires, ni de ce qu'ils importaient ou exportaient.

Sur les quais, les Bônois se sentaient plus près de la France, dont, chaque courrier qui venait semblait leur apporter un peu de l'âme, tandis que celui qui partait était toujours accompagné par leurs pensées ferventes et filiales.

C'est de là, et d'elle qu'est parti le bizarre et truculent langage, bien souvent incompréhensible par lequel de mauvais esprits ont tenté de caractériser et ridiculiser les Bônois.

|