|

|

LA SEYBOUSE

La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE

Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général

l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD

se trouve dans la page: La Seybouse,

Les dix derniers Numéros :

37 , 38 ,

39 , 40 ,

41 , 42 ,

43 , 44 ,

45 , 46 ,

| |

EDITO

La rédaction avec tous ses nombreux collaborateurs de cette Gazette, par leurs écrits et leurs envois vous adresse leurs Meilleurs Vœux pour l'Année 2006.

L'année 2005 est morte et laisse naturellement sa place à 2006. Que cette nouvelle année vous offre, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, santé, bonheur et prospérité.

Cette année 2005 aura apporté son lot de tristesse et de déception aux Français d'Algérie, les exilés que nous sommes restés.

Nous avons été témoins " acteurs " et victimes d'une actualité dont nous nous serions bien passée si les gouvernements qui se sont succédés depuis plus de 40 ans avaient bien voulu régler favorablement nos problèmes causés par notre déracinement et que nous sommes obligés d'affronter quotidiennement.

Une loi est sortie des cartons. Une loi que nous jugeons très imparfaite car derrière elle, il y a toujours le dessein politique de petite vertu. En effet cette loi, outre quelques améliorations pour quelques uns, est un creuset de discrimination, voulue pour diviser encore plus toute la communauté des Rapatriés d'Algérie, Harkis et Pieds-Noirs.

En 2004, nous espérions que cette loi pourrait nous rapprocher un plus de cette soi disante fraternité française. Nos ennemis et ceux de la France s'en servent pour creuser un peu plus le fossé entre l'œuvre de nos ancêtres et les fossoyeurs de cette Algérie moderne créée de toutes pièces par des pionniers qui ont laissé leur peau sur une terre qui nous est si chère.

2005, devait voir aboutir un traité d'amitié et de paix entre la France et l'Algérie. Nous ne sommes pas contre un véritable traité de paix, à condition qu'il ne soit pas une Traité d'à Moitié ou un Traité à l'eau minérale de repentance unilatérale nous rappelant les odieux accords d'Evian.

Le Traité virtuel de paix existe entre les peuples Expatriés et Algériens. Le retour de millions de compatriotes chez eux en apporte des témoignages poignant de vérités historiques que nous défendons à longueurs d'années. C'est certain que cela contredit toute l'histoire falsifiée de l'intelligentsia aux commandes de l'Etat, des Médias et de l'Enseignement, ainsi que tous ces intellectuels et historiens véreux.

Nous ne voulons pas d'un Traité qui serait basé sur le néo-colonialisme commercial qui à terme sera plus meurtrier que les guerres fomentées et alimentés par la bourgeoisie intellectuelle, totalitaire et autocrate comme le plus illustre criminel que la France ait jamais connu : Charles de Gaulle. Lui qui a financé l'armement du FLN pour qu'il massacre des populations civiles sous la condition expresse qu'il laisse tranquille la mise en œuvre de l'industrialisation et la commercialisation des gaz et pétrole Sahariens. Une mise en œuvre qui ne rapportera rien aux peuples français et algériens, mais seulement à des nantis du FLN et à leurs complices français qui ne vivent encore que pour cela.

Nous demandons un Traité qui reconnaîtra les points essentiels suivants :

- L'incommensurable œuvre des pionniers ;

- Les injustices commises à notre égard comme à celles de toutes les populations ;

- La spoliation honteuse de nos biens ;

- La reconnaissances des crimes et massacres inutiles et ignobles perpétrées au nom de toutes les d'idéologies ;

- La Vérité sur les disparus ;

- La liberté du culte et du droit de l'homme ;

- Etc..

Voilà le Traité que nous voudrions voir aboutir et dont nous aimerions être associés.

Que cette année 2006 soit l'année où l'unité tant désirée dans notre communauté se fera jour. Que cette unité, tant redoutée par nos ennemis, se montre très forte pour peser sur les prochaines échéances électorales. Je n'aime pas jouer au sorcier politique, mais nous constituons une force décisive dont nous pouvons user dans chaque village, ville, canton, circonscription et même au sommet de la pyramide. Utilisons cette force contre tous nos ennemis, qui sont aussi ceux de nos enfants comme également ceux de leur propre pays. Ce mouvement qui se met en marche ne doit pas s'arrêter de sitôt et nous avons espoir et confiance dans les souhaits de chacun.

Que 2006 apporte aussi la paix, la santé la prospérité et le bonheur dans tous nos foyers de nos petits peuples.

Comme on disait à Bône : " Bonne Année, Bonne Santé et la Paille au C.. pour toute l'Année "

Mille bisous à vous tous.

Merci à tous Jean Pierre Bartolini

2006 sera aussi l'année du 2ème voyage de notre site vers Bône. Les places seront limitées car les prix seront très attractifs. Il y a déjà des places de réservées pour ceux qui se sont manifestés précédemment.

Nous mettons la dernière main dans les préparatifs et dans quelques jours, nous aurons les documents définitifs. Si vous désirez faire ce voyage, inscrivez-vous rapidement. Les premiers arrivés seront les premiers servis.

Mon Adresse est : jean-pierre.bartolini@wanadoo.fr

Merci à tous Jean Pierre Bartolini

Diobône,

A tchao.

|

|

|

| Aprés votre visite,

(---n'oubliez pas de Cliquer --- )

|

|

Pétition contre un traité d'amitié Franco-Algérien baclé.

La pétition est ouverte à tout le monde Pieds-Noirs |

|

|

NAISSANCE

"Ils sont partout les Bônois" |

Voilà le beau cadeau de Noël que nous a fait notre fille: une petite fille Alma, Sara, Lucie née le 23 décembre à 9 h 31 à Göteborg (Suède) 2,350 kg et 50 cm

Elle s'appelle Gustafsson mais c'est une petite-fille de BÔNOIS !

Vous imaginez comme les grands-parents sont heureux !!!

Félicitations aux Parents, grands-parents et arriére-grands-parents.

Nous souhaitons tous nos meilleurs voeux à cette petite fille bônoise

et qu'elle ait la tchatche du grand-père.

|

|

| MAISON HANTEE

N° 2 de Février 1950

de M. D. GIOVACCHINI

Envoyé par sa fille

|

|

Il s'agit de notre maison Commune, désormais sans pilote et sans équipage.

De temps à autre un tantinet d'animation agite les fantômes qui y règnent en maîtres.

C'est que le Patron est arrivé. Débarqué du " Chanzy " où l'avait accueilli un pompier de service, il manda le Chef de Cabinet pour s'enquérir des affaires urgentes.

Un rapport sur une affaire importante, que F. avait ciselé d'une plume experte, fut jeté au panier. " C'est du vent " cria le Patron devant l'auteur qui baissa la tête et partit, tel un caniche, la queue basse entre les jambes, pour aller conter sa douleur à H. A.

Puis il aborda avec un intrépide esprit de décision, l'épineuse question du secrétariat général :

" De FORNEL, malgré F., sera le secrétaire général numéro 1, et PANDOLFO, ne sera plus que le secrétaire général - bis, parce qu'il fut un " ami de l'U. R. S. S.

Et Dieu aidant, Bône possède par la grâce de la Municipalité passée ou présente un client de plus pour la Recette Municipale.

Le bon sens exigeait que PANDOLFO retrouve son ancien emploi ou toute autre poste équivalent. Mais ne parlons plus de cette vertu absente.

Tout cela compliquera les rouages de la machine administrative, et ne fera qu'accentuer le désordre qui règne dans le service.

SERVIER et RUBIR marqueront le pas, n'ayant plus qu'à souhaiter... longue vie à leurs deux chefs immédiats.

En attendant, le contribuable fera les frais de cette ineptie sans précédent.

87.000 francs par mois, jetés dans la poche d'un budgétivore inutile, cela fait un beau million dans l'année. De quoi acheter des livres et des cahiers pour tous les élèves nécessiteux de la ville ! Et aussitôt le député "indépendant " regagna Paris, où personne ne l'attend, pour retrouver un vestiaire vide de dossiers.

Il restera F., qui n'oubliera pas de " paraître " quelques heures avant de regagner le Paradis de l'Assemblée Algérienne, où, loin des curieux, on joue avec des tourterelles au plumage nuancé !

Et puis.., plus personne ! BUSSUTIL, qui a son amour propre, a trouvé une saine consolation dans les boules.

NATAF, relit les Fables de la Fontaine et les contes de Daudet.

GUILLEMIN pleure en pensant à Anselme et Alphonse Zerbib.

Mais ne désespérons plus... BENOTMANE l'homme de confiance ! -- dirigera les bureaux et fera les couloirs.

Et puis, il nous restera aussi, Jean - des - Grâces, fidèle délégué à la Rhubarbe, et deux ou trois MINUS HABENS, chargés d'attiser le feu... de la discorde, pour justifier l'utilité des pompiers.

|

|

| Ça qu'on vous a pas dit … ! N° 32

|

Christian AGIUS

le Maltais de la route de Bugeaud,

y ramasse dans les poubelles de luxe…

ma, tombe de ses morts, c'est la franche vérité !!!

|

La loi Perben dessur les remises de peine elle a été rédigée par un calamar qui avait écrit une réduction de sept jours par mois…ma, ce tchoutche il a oublié de préciser que c'était pour les peines inférieures à un an…

Résultat : des chiées de taulards y zont porté plainte pour…..détention arbitraire !

|

La Sécu elle a au moins 400.000 fonctionnaires ! Zeb !

Ma, aucun y s'est aperçu que la carte Vitale elle était pas cryptée !!!

Diocane, c'est un pépé bricoleur en électronique-ta-mère qu'il a découvert le pot ac les roses en-dedans…

|

Yannick-ta-mère Noah c'est un poète, diocane !

Sa chanson " Métisse " elle a un refrain que même Charles Trénet il aurait pas été capabe d'écrire :

" Na na na na na ne na na ne oh oh

Na na na na na na na na na oh oh

Métis

Na na na na na na na na na oh oh

Oh métis, ne na noi na na na na nu oh oh"………….

|

Bernard Tapie il aime le yoyo !

Tout le monde il le disait en dedans les startings-blocs pour le prochain élysée, après son procès qu'il a gagné contre le Crédit Lyonnais (ac vote pognon, bande de gatarelles…).

Zeb ! Y risque de se ramasser deux ans de taule pour fraude fiscale en 92-93……..

|

La polygamie elle est enterdite en France, sauf…………..pour les Musulmans !

Rien à foutre, ma y en a un qu'avec deux femmes, y palpe l'A.P.I., l'A.J.E., l'A.L., le R.M.I., l'A.R.S., les allocations familiales…………..total = 7856 zorros !!!

Sans rien foutre, o tchoutche !

|

Delanoë, le coulot, il arrose bien les associations de copains : 10.000 zorros à " Archives, recherches et culture lesbiennes ", 30.000 zorros à " Ni putes, ni soumises " (alors quoi ? : ndlr) et……toujours rien aux P'tites Sœurs des Pauvres…

|

Colin Powell, cuilà qu'il a fait envahir l'Irak, y vient d'avouer, dessur la chaîne américaine A.B.S., que les " armes de destruction massive " de Saddam Hussein c'était d'la zoubia et qu'il avait été mené en bateau…

Diocane…

|

|

Les é-coco-los ils l'ont dans le therma !

Des scientifiques de l'université de Chicago y viennent de prouver que la couche d'ozone……………….a légèrement augmenté ces dernières années !!!

Diocanamadone, ça gâche le métier…

|

Bush c'est un virtuose du tchalèfe ! y S'est fait photographié ac des pompiers dans la tempête de Louisiane…

Mon zeb ! Il a réquisitionné des pompiers d'Atlanta dessur une base militaire, qui z'étaient prévus pour justement aller dedans les inondations, et y zont tiré les photos…

C'est un pompier, écoeuré, qui l'a lâché le morceau…

|

Après Cécilia, Anne…

Sarcocu il a trouvé une autre : Anne Fulda, journaliste au Figaro.

On s'en fout, ma………………les photos du couple elles sont proposées aux journaux à…………..80.000 zorros !!!!

|

La Turquie elle est pas encore dans l'Union Européenne.

Alors tu vas me dire pourquoi dans les bâtiments du Conseil sont prévus les locaux pour les enterprètes turcs…

|

C'est beau la solidarité ! Après les bafounes Katrina et Rita, le gouvernement américain il avait mis en place des lignes espéciales d'assistance aux familles des victimes.

Ma……………les opérateurs y zétaient en…………Inde, pourquoi ça coûte moins cher, diocane !

|

Tu connais la COFACE : c'est une assurance d'être payé par les pays étrangers qui………….payent pas.

Financée par……………..toi, ô tchoutche !

Le Chirac il a fait des necs en " remettant solennellement " les dettes de quelques pays africains.

Total, ô tchoutche : 230 millions de zorros pris dans tes poches !!!

|

Les flics de La Nouvelle Orléans y zont pas perdu leur temps pendant la bafoune : 200 bagnoles qui zont volées, ac une préférence pour les Cadillac………41 !!!

|

Pas d'Israéliens dedans les morts des attentats d'Amman… Comme dans les deux tours de New-York !

Le Mossad il était au courant………………

|

|

| La suite au prochain numéro :

te fais pas de mauvais sang,

J'en ai encore des tas en dedans les tiroirs….

|

LE PLUSSE DES KAOULADES BÔNOISES (33)

|

|

LES DISSOLUTIONS QUE MOI J'VAS M'LES PRENDE POUR 2006

Avant, là-bas, quan c'est qu'elle venait la bonne année, tous comme on est, on te devenait poètres et quels poètres, diocamadone, rien qu'on te faisait des phrases qu'elles triment entre elles comme par exempe : Bonne année, bonne santé, met ta main dedans le porte-monnaie et des z'aut' soges encore plusse belles mais que ça fait tellement longtemps que je m'les z'ai oubliées à de bon. Aujourd'hui, rien que t'y entends des soges qu'elles sont pas sérieuses, des promesses qu'elles sont faites et qu'elles sont pas tenues ni respectées et qu'elles sont toujours reportées dessur l'année d'après, celle-là là qu'elle vient et ceux-là là, qui te font ça, y sont pas modernes et comme plusse moderne que moi, tu t'affogues alors, comme y dit l'aut', moi aussi je sacrifie à la mode comme tout l'monde et je vas me prende des dissolutions pour 2006 que j'les commence le premier janvier, pas z'avant.

D'abord, y faut pas confonde dissolutions et dissolution. Les premières, c'est celles-là là qu'elles sont toujours prises par les nations z'humides et qu'elles sont jamais respectées et la deuxième, c'est la glu qu'on bouche avec les trous qu'y a en dedans les chambres à air des roules de bisquilettes. Y'alors, comme j'l'ai dit, j'me prends des dissolutions pour 2006 mais j'vas pas faire comme ceux-là là qui sont à Nève-york, j'vas essayer de m'les respecter bien-bien et si que j'le fais pas, personne y saura à part le bon dieu.

Premièrement, d'abord et avant tout, j'vas arrêter de vouloir ête à toute force un suèdois à cause que, comme je suis p'tit et brun et que je parle que le Tchapagate, j'arrive pas à convainque et ça, ça fait pas sérieux.

Deuxièmement et après, arrêter de faire des fôtes d'orthografle quan c'est que j'écris et le mieur, je cois, c'est d'arrêter d'écrire et arrêter à de bon mais oilà, pour ça, y va me falloir beaucoup du courage pasque si que ma main gauche elle s'en fout, la droite, elle, diocane, elle me gratte jusqu'au bout des doigts et la seule façon d'la calmer, c'est d'ui donner un stylo.

Troisièmement, ensuite, arrêter d'ansulter pour un oui, pour un non, la race, les morts et tout ça qu'on s'le jure mais oilà, si que je jure pas, c'est que baccouche, muet j'a venu et ça c'est pas possibe d'arrêter de parler à cause que même ; quan je dors, moi j'me repose mais ma pitain de langue elle continue de travailler ça qui fait que tout ça que j'le cache le jour, j'le raconte quan elle vient la nuit.

Quatrièmement, pour pas que j'oublie, j'vas plus perde mon temps devant la télévision quan c'est qu'elle passe des films que j'les comprends pas. Si que c'est pas un film cove-boy, macache, pas de télé aussinon si qu'y a un film dessur Bône alors là, je vote et j'envite même les amis, seulement ceux-là là qu'y z'apportent avec eux quèque soge à boire ou à s'affoguer comme par exempe d'l'anisette ou une bonne fougasse.

Cinquièmement et c'est la fin, j'irai à Bône, j'irai à Bône, j'irai à Bône, au moins trois fois dedans l'année si que c'est pas plusse et diokixe, quan c'est que " l'Ours polaire " y sert les glaces, ouallah, je jure de me prendre un créponnet double tous les jours que dieu y fait, un créponnet comme je dis moi, à la santé des les bônois, tous comme y sont et aousqu'y sont, même à Tataouïne et en attendant le départ, à tous je dis avec un peu du retard, JOYEUX NOËL et à tous, je souhaite une BONNE ET HEUREUSE ANNEE et pourquoi pas, des retrouvailles dessur le Cours.

Purée j'aime pas m'arrêter dessur un chiff' farde y'alors, je finis dessur un sixièmement mais léger çui-là là comme la fumée que j'vas arrêter d'la faire, ouallah, j'arrête la cigarette qu'elle m'a toujours fait du mal, au vente, à la tête, à la caisse que manque elle s'en va et surtout au portefeuille et je cois que c'est la seule dissolution qu'elle va tenir comme celle-là là des chambres à air que j'en ai déjà parlé à cause que la cigarette, y a main'nan vingt ans que moi et elle on a divorcé et moins j'la ois ou j'la sens et mieur je suis.

Rachid HABBACHI

|

|

|

| ELLES SONT BIEN BÔNE

Par M. Fernand Bussutil dit OTTO BUS

|

|

ELLES SONT BIEN BÔNE

FERNAND BUS

A tous mes Amis bônois, si douloureusement éprouvés par les événements d'Algérie et dispersés dans tous les coins de France et du Monde, avec mes affectueuses pensées.

F.B.

" FUGIT IRREPARIBILE TEMPUS "

(Virgile)

|

LA CHÈVRE A GALLINE

Lettre de Moi à Augu

Alors, te seras toujours le roi des Tchoutches, Atso ! t'y avais une place d'attaque à la Dépêche et te veux t'en sauver.

Reste tranquille, mieux un zoiseau dans la main que deux qui volent. Te dis comme Kesako. J'a choisi la liberté et ben ouvre tes oreilles et écoute l'histoire de la chèvre à Galline, qu'elle voulait vivre en liberté.

Galline, fi avait une madone de poisse ac ses chèvres. Pas qu'elles se mouraient de faim ou d'la maladie. Non, pourquoi elles étaient soignées aux p'tits oignons, ma, elles cassaient la corde et se montaient dans la montagne, et le chacail, toujours le même 0 la charogne ! y se leur faisait un sort.

Galline, il était dégouté : " Plus jamais j'aura une chèvre, même si la mèche en merguez que j'a sous le chapeau elle doit me tomber. "

Y disait çà, ma un jeudi au marché aux bestioles y s'en oit une jolie comme un coeur et vite vite, y se l'achète.

Biquette, c'était son p'tit nom, elle était meumeu..., comme y dit le Parigot, ac sa barbe de tirailloeil, ac ses sabots noirs qui se reluisaient comme les vernis à Paolo quand y s'a marié et ses p'tites cornes bien pointues et ses poils blancs qui se lui faisait une robe de mariée.

Derrière sa maison, Galline il avait un champ et là y s'attachait la chèvre tous les jours, sous un arbre de mandarines.

" Enfin ! je m'la trouvé la perle ! Celle la la y lui viendra pas l'envie d'aller dans la broussaille à faire le vagabond. "

Biquette, 0 la capricieuse ! un jour y lui vient le takouke : " Et pourquoi qu'on m'attache, c'est pas mieux aller en haut l'Hospice Coll ". De ce moment là, l'animal y maigrissait à la vue des yeux, l'herbe çà lui semblait d'la poison, son lait y sentait l'aigre et il avait des yeux de pourpre, que t'y a mis à chécher au soleil.

Galline, fou y devenait, pourquoi y voyait bien que sa chèvre elle décollait.

Un matin ac son langage de chèvre, elle se prend son courage à deux mains et elle se lui dit : " Dans la somme de tes morts, laisse moi aller dans la montagne. "

" Ma, te sais pas çà qui t'attend là-bas en haut, le chacail qui fait la " djei " y t'affoguera. "

" J'a pas peur 0 Galline, pourquoi ac mes cornes, je me lui fais un sort. "

" Non, non et non qui répond Galline, ma, qu'est ce qu'on z'a fait à nies chèvres, al madonna ! a de bon on me les a encerceaulées. Non ! te resteras dans l'écurie et te bougeras plus.

Galline, y prend sa chèvre, ma elle faisait d'là résistance un tas et elle faisait frein tsur les quatre pattes. Enfin, y ferme la bête dedans, ma, y s'avait oublié la funètre qu'elle était ouverte, alors la petite, elle s'en alla en riant dans sa barbe.

Quand Biquette, elle s'arriva dans la montagne, elle en croyait pas ses yeux. Tout du nouveau, c'était pour elle. Les arbres des olives sauvages, les arbourses elles lui caressaient le dos, les genêts jaunes y se lui piquaient son goufnadoure, ma, elle faisait pas entention, telment contente elle était. Elle se mangeait de l'herbe muscate ; tsur le gazon comme çuilà du stade, elle se faisait la p'tite fofolle, des cabrioles, des supérieux. Temps en temps, elle tapait une sprinte et montait d'en bas en haut un rocher et se oyait la maison à Galline, toute petite, petite...

Tout d'un coup, la montagne elle vient noirte. La nuit elle s'arrivait. Une chouette, elle se lui rase la queue, elle était pas rassurée. A un moment, elle entend : Hou... Hou... et dans le fond Galline, qui se l'appelait ac sa corne en escargot de mer. Ma, rien elle voulait saoir pour retourner en errière.

Biquette, elle entend un bruit de branche cassée, elle fait dimi tour et oit dans le noir deux grandes oreilles et des yeux, comme les charbons d'un kanoune.

" Ha ! Ha ! Ha ! c'est la p'tite chèvre à Galline qui dit le chacail en se passant la langue rapée tsur sa bouche, regarde si te veux faire ton testament, pourquoi j'a une faim de chacail et je vas te croquer."

Alors la pôvre Biquette, elle se prend des élans et commence à coups de cornes et dalli dans le bidon, et dalli dans la gargarnelle, des coups de tête à la bônoise. Toute la nuit elle se batailla, ma, comme le jour y se levait, elle se coucha affoguée tsur l'herbe rouge de sang, et le chacail y s'la mangea.

Adieu Augu. L'histoire que je t'a dit, c'est pas des Bônes y ment et pas de mon inventation. Si te vas au Pont-Blanc, tout le monde y te dira : " La chèvre de Galline, elle s'les donna jusqu'au p'tit jour et pis le chacail, y s'la cassecrouta.

" T'y entends 0 Dandalon ! Le chacail y s'la cassecrouta...

* Cette histoire, parue dans la Dépêche de l'Est, ne fit guère plaisir à Galline, " Le Maire du Pont-Blanc ", lequel disait à qui voulait l'entendre : " Ma, où elle est cette Otto Bus, que j'y casse le c..

|

|

| "B Ô N E " REVERIES D'HIVER

|

Notre belle Cathédrale s'est parée de son manteau blanc,

Et nous ne verrons plus un seul amoureux sur un banc.

Sur une branche, un petit oiseau sifflote frileusement,

Puis, un deuxième l'entraîne vers les cieux précipitamment.

Un enfant rose et blond joue dans les jardins de la Mairie,

D'autres bambins se cachent et leur grand-mère en rit…

L'écho monte alors dans nos cœurs,

Et nous voilà plongés dans un grand bonheur,

Celui où l'esprit danse tendrement avec notre cœur.

Au loin, sur la grande robe blanche de Bugeaud, tout est silencieux,

Et toi mon cœur, tu es déjà anxieux,

Tu rejettes la douce voix répétant : " Tout est beau ici, mais il faudra partir ",

Toi mon âme tu sais que : " Partir c'est mourir ".

Mais mon être vibre à travers une lueur d'espoir,

Une petite flamme scintillante rejette tristesse et déboires,

Soudain, les mélodieux carillons de la Cathédrale résonnent au son de mon cœur,

Mon âme murmure : " Je vous quitterai Amis, paysages, mais à jamais je vous garderai dans mon cœur ".

Marseille, le 15 Novembre 2005

Colette LEVY

| |

|

| LA COLONNE RANDON

BÔNE son Histoire, ses Histoires

Par Louis ARNAUD

|

Jusqu'en 1832, la ville que l'on nommait Bled el Aneba, ou Bouna-el-Diedida, était entourée de jardins et de vergers qui en faisaient un site agréable et recherché.

Elle était, du moins, ainsi, lorsqu'elle avait été occupée, sans le moindre combat, au lendemain de la prise d'Alger, le 3 août 1830, par les troupes françaises, commandées par le Général Damrémont.

Malheureusement, cette occupation ne fut que de très courte durée.

La révolution de juillet venait d'éclater à Paris, en effet, et le Général de Bourmont qui commandait le Corps expéditionnaire, craignant des complications dans la Métropole, avait jugé prudent de rassembler, en Alger, toutes les forces dont il avait le commandement, afin de les tenir prêtes à s'embarquer pour la France si les événements l'exigeaient.

Bône fut donc abandonnée purement et simplement, après une occupation de la ville qui n'avait duré qu'une vingtaine de jours.

Mais le Général Damrémont qui savait combien les habitants s'étaient donnés d'enthousiasme à la France partait avec la certitude de revenir bientôt.

Il comptait sans le Bey de Constantine qui envoya aussitôt ses troupes pour reprendre la ville. Les habitants de Bône résistèrent et Ben-Aïssa, commandant de l'armée du Bey, dut mettre le siège devant la ville et en organiser le blocus.

Cette situation dura près de deux ans, jusqu'au 27 mars 1832, jour où d'Armandy et Yusuf s'emparèrent de la Casbah.

Ben-Aïssa, obligé de se retirer alors incendia la ville en partie et détruisit les jolis jardins, avant de reprendre le chemin de Constantine.

Le premier souci des nouvelles autorités françaises, après avoir rétabli la sécurité, fut donc de faire disparaître les marécages nuisibles à l'état sanitaire de la région, et de reconstituer tous les vergers et les jardins potagers si sauvagement détruits.

C'est la petite plaine qui, vers l'Orphelinat, s'étend jusqu'au pied de l'Edough, qui retint, tout d'abord, l'attention du Commandant de la Subdivision.

Les terres y étaient fertiles, mais les montagnards rebelles de l'Edough, par leurs incursions fréquentes et leurs vols incessants, faisaient peser sur ces lieux, une lourde hypothèque d'insécurité qui interdisait qu'on y entreprît sérieusement la moindre culture.

La quiétude des jardiniers était, sans cesse, troublée par ces hordes pillardes venant se ravitailler à bon compte et disparaissant ensuite impunément dans l'ombre inextricable et propice des forêts toutes proches.

Cette situation interdisait aux jardiniers de s'établir trop loin de la ville et surtout d'habiter sur leurs exploitations.

C'est l'ouverture de la route à travers la forêt de l'Edough qui, en permettant une surveillance plus efficace sur les tribus montagnardes, favorisa la création et le développement*, de ce populeux faubourg que l'on a spontanément appelé : " La Colonne Randon ".

Les dix-neuf kilomètres de route qui vont de Bône au Bou-Zizi, le plus haut sommet de la chaîne de l'Edough, avaient été achevés en moins de trois mois, temps record pour l'époque, étant donné l'outillage rudimentaire dont pouvaient alors disposer les soldats du Génie.

La colonne érigée au point de départ de la nouvelle route pour commémorer cet heureux événement indique qu'elle fut officiellement ouverte à la circulation le 2 mai 1842.

Cette colonne commémorative avait été originairement placée beaucoup plus en avant de l'endroit sur lequel elle s'élève aujourd'hui. Elle a été ramenée en arrière pour des raisons d'esthétique et de symétrie dans l'ordonnance des rues du quartier.

La nouvelle route de l'Edough venait se greffer à la hauteur du centre du Palais Loucheur, sur le chemin qui allait vers la campagne, jusqu'à l'oued Forcha.

Ce chemin est aujourd'hui l'Avenue Garibaldi, tandis que la route de l'Edough est devenue la rue Sadi-Carnot.

Dès que la sécurité fut établie, des jardins s'égaillèrent tout autour, vers le pied de l'Edough, et vers le Ruisseau d'Or.

Les gens de la ville vinrent se promener, le dimanche, dans cette banlieue naissante qui s'offrait si bien à des pique-niques et autres ébats sur l'herbe.

Les soirs de ces journées vécues en pleine nature, dans la verdure et les fleurs, sous le beau ciel bleu tout baigné de soleil, le retour à la ville était forcément triste et douloureux.

Combien l'aimable et douce fatigue, causée par une journée de bonheur en plein air, devait devenir pénible et lourde dans ces rues montueuses et inégales qu'il fallait suivre pour regagner un logis étroit, incommode et souvent bien mal aéré.

C'est ainsi qu'a dû naître, dans l'esprit et le coeur des citadins, un désir, et même un besoin d'évasion et c'est ainsi que s'est formé l'embryon du plus grand et plus populeux faubourg de Bône.

C'est naturellement autour de la rue de fa Fontaine que prit corps la petite agglomération originaire qui devait devenir faubourg assez rapidement.

Cette rue de la Fontaine n'était pas très longue. Elle ne se poursuivait que sur cent cinquante ou deux cents mètres. Après, ce n'était qu'un simple sentier étroit et sinueux, sur les côtes duquel des maisons furent, plus tard, construites sans qu'on ait songé à en rectifier les courbes et les accidents, ce qui explique le tracé défectueux, et non rectiligne, de l'actuelle avenue Garibaldi qui, a succédé à la rue de la Fontaine.

La seconde artère du futur faubourg, fut la rue des Prés-Salés. Elle allait rejoindre un sentier qui a donné naissance à la route des Lauriers-Roses et qui se dirigeait vers le pied de la montagne en s'inclinant vers l'Ouest.

Plus tard, la conduite d'eau viendra déboucher entre la rue de la Fontaine et la rue des Prés-Salés.

Mais il n'y aura aucune maison construite sur la conduite d'eau proprement dite. Les constructions s'arrêteront au lavoir situé devant les immeubles du populaire Luc, le peintre-poète, chantre du faubourg.

Ces trois artères, qui sont encore parmi les plus importantes de la Colonne Randon, portent aujourd'hui d'autres noms.

La Conduite d'eau est devenue l'Avenue Célestin Bourgoin.

La rue de la Fontaine qui devait son nom à une grosse bâtisse de pierres maçonnées affectant vaguement la forme d'une fontaine d'où coulait une eau limpide et fraîche a pris celui de Garibaldi, le patriote italien qui vint, en 1870, mettre son épée au service de la France.

La rue des Prés-salés, enfin, fut remplacée au début de ce siècle par la rue Eugène François, pour honorer la mémoire et le sacrifice, en la personne d'Eugène François qui vécut et mourut dans ce quartier, après avoir été l'un des premiers colons de 1848, fameuse et lamentable épopée de la Colonisation de la plaine de Bône.

De ce carrefour, formé par les amorces des rues dont il vient d'être parlé, à la ville, il y avait bien près d'un kilomètre de distance, et il n'existait, tout d'abord, sur ce parcours aucune habitation, ni maison quelconque. Seule, plus tard, était venue se places vers le milieu de cette distance, une villa à un étage, d'assez belle apparence, construite par un fonctionnaire du Génie, M. Levron, qui faillit être la victime de sa propre famille militaire.

Le Génie, en effet, dans le nouveau tracé de l'enceinte de la ville, en 1868, avait compris dans la zone de servitude non edificandi établie autour des fortifications, la villa en question et ses dépendances.

L'immeuble était donc ainsi condamné à périr, lentement peut-être mais sûrement, car il était interdit à son propriétaire de procéder à toute réparation rendue nécessaire par la vétusté et les intempéries.

Mais, nourri dans le sérail, l'ancien garde du Génie en connaissait les détours. Il effectuait toutes les réparations, de l'intérieur, de sorte que l'immeuble put tenir debout pendant de longues années, assez longtemps, pour voir arriver le déclassement pur et simple, en 1905, de l'enceinte fortifiée de la ville.

La villa Lovron fut enfin vendue avec la parcelle de terre qui l'entourait et le nouveau propriétaire, M. Laurent Saunier, put en lotir son vaste terrain, ce qui permit la construction d'immeubles, dont le plus joli et, de beaucoup, le plus important est celui que l'on appelle le Palais Loucheur, et le percement d'une rue à laquelle fut donnée le nom de Laurent Saunier.

Ce carrefour, par où commence le populeux quartier (car il ne sied plus d'employer le mot faubourg) de la Colonne Randon est l'un des plus élégants et des plus mouvementés de la ville d'aujourd'hui.

Peu nombreux doivent être encore ceux qui ont connu, il y a un plus de cinquante ans, ces lieux alors lugubres et sinistres; où la sécurité était extrêmement précaire.

Le square Randon a pris la place d'un infâme marécage au milieu duquel étaient d'épais buissons de ronces, et quelques bosquets d'eucalyptus qu'on avait dû planter là pour tenter d'assainir les terrains.

Il subsiste quelques spécimens de ces arbres qui sont devenus énormes et imposants, contre la grille du square, à proximité du Palais Loucheur.

Un chemin passait sur un vieux pont de pierres noires, sales et lépreuses qui franchissait l'Oued Zaffrania, le même qu'a recouvert le boulevard Alexandre Papier.

Le vieux pont était bas et bien souvent le lit de l'Oued était à sec, ou presque, ce qui permettait aux malandrins et aux escarpes, en mal d'aventures, de l'utiliser pour attendre la venue de quelque passant attardé.

Des troncs d'eucalyptus, épais et sombres, sur le bord du chemin, derrière lesquels pouvaient se dissimuler des hommes aux aguets ; de hauts buissons de ronces, masses noires et inquiétantes entre les troncs d'arbres ; ce vieux pont à l'allure douteuse et traîtresse ; la lune blafarde qui mettait de vagues reflets lumineux et tristes sur la surface glacée des eaux immobiles des marécages et les coassements monotones et lancinants des grenouilles, tel était, le soir, l'aspect sinistre de ces lieux, si élégants et si vivants aujourd'hui.

C'est l'exposition de 1890, installée hors de l'enceinte de la ville, dans ces terrains incultes et affreux, sur l'initiative de la première Municipalité Jérôme Bertagna, qui a permis la transformation radicale et si heureuse de ces lieux nauséabonds et sordides jusqu'alors.

Cette exposition, la troisième manifestation de ce genre organisée à Bône depuis 1832, a certainement été la réussite la plus complète des initiatives économiques locales.

Rien ne manquait : grand festival musical avec concours où parurent une trentaine de sociétés d'Algérie et même de la Métropole, fournées de courses et de fantasias, fêtes indigènes, régates et réjouissances nautiques, et tant d'autres attractions et festivités, telles que le séjour de l'escadre en visite, bals, réceptions de toutes sortes.

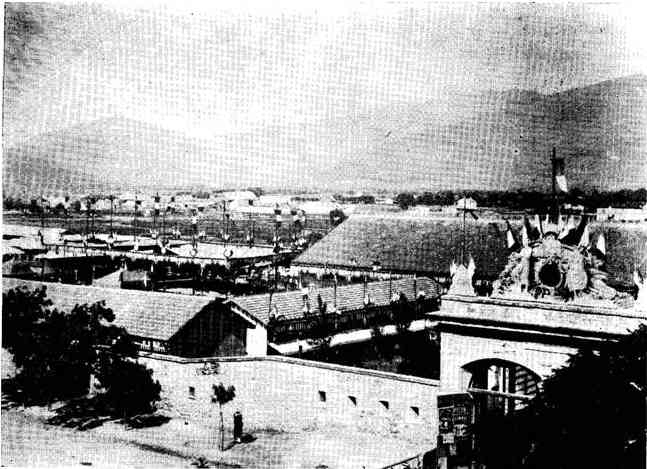

Vue générale de l'exposition prise par dessus les remparts

Vue générale de l'exposition prise par dessus les remparts

Les stands, nombreux, de firmes commerciales, industrielles et agricoles d'Algérie et de la Métropole occupaient une vaste superficie à l'arrière-plan des jardins qui ont formé, après que cette grande manifestation économique régionale eut pris fin, le joli square dont le buste du Président Sadi-Carnot, assassiné à Lyon, quatre années plus tard, est venu orner l'entrée principale.

Le téléphone fit sa première apparition à Bône à l'occasion de cette exposition.

De l'exposition de 1890, il ne reste que ce square magnifique. Il y a cependant encore dans un coin de ce jardin, sur la droite en entrant, un bloc énorme de minerai de fer qui avait été exposé, là, par la société des Mokta-el-Hadid et qu'elle a abandonné à cause des difficultés qu'aurait présenté son enlèvement.

Dans les pelouses, à l'entrée du square, de chaque côté du buste du Président Carnot, on peut voir encore deux gros fûts de bois recouverts de lierre et de glycines.

Ce sont les bases de deux bigues immenses au bout desquelles flottaient les oriflammes qui ornaient l'entrée de l'exposition.

LA VIEILLE EGLISE DE LA COLONNE

Le faubourg, ne s'est étendu, tout d'abord, que fort timidement vers le nouveau chemin de l'Edough qui formait sa limite extrême à l'est.

Aux environs de 1860, sa formation subit une poussée appréciable. De nouvelles maisons vinrent combler des vides, et la petite artère transversale qui allait aboutir à l'Eglise prit alors sa forme définitive, tandis que s'ouvrait, perpendiculairement à cette artère, une ruelle qui devait porter d'abord le nom de " Poujolat " et celui de " Gonssolin " ensuite, après avoir été, à sa création, dénommée par le populaire, la " rue des Ours " sans doute parce que ses habitants semblaient avoir voulu vivre là, à l'écart du mouvement et du bruit.

Dans cette petite rue étroite et sans prestige dont il vient d'être question, qui a porté le nom de " Docteur Mestre ", vieux praticien militaire, émule de Maillot, qui se fixa définitivement dans notre ville, et qui s'appelle aujourd'hui " rue du Sergent Allmann ", les habitants du faubourg avaient placé leur Eglise.

C'est une petite Eglise qui s'accordait avec la petite rue, humble et simple comme elle.

Son règne sur les fidèles du faubourg ne dura qu'un demi-siècle à peine.

Les inondations et les intempéries eurent raison d'elle. D'affreuses lézardes firent ouvrir ses murs, bas et tristes, qui n'avaient certainement nul besoin pour inspirer du dehors la pitié, de ces affreuses morsures du temps.

Comme elle s'effritait tous les jours un peu plus, que les lézardes ouvraient de plus en plus ses murs mal construits, et qu'il était inutile de songer à y effectuer des réparations, une nouvelle Eglise fut édifiée, au début de ce siècle, entre l'avenue Garibaldi et l'avenue Célestin Bourgoin, sur un terrain gracieusement offert par les héritiers de cet ancien Maire de Bône.

Le hall central de l'exposition

Le hall central de l'exposition

A droite, un des deux écus qui encadraient l'entrée

La vieille et humble Eglise dont il ne reste plus la moindre trace, était au coin que formaient la petite rue que l'on appelait alors rue de l'Eglise, et la route de l'Edough.

Son porche, sans parvis, s'ouvrait directement sur la petite rue, de plain-pied, sans aucune marche à gravir et la chausse était caillouteuse.

A l'intérieur, le sol était en contrebas du seuil, ce qui démontrait que le niveau de la rue avait été surélevé postérieurement à la construction de l'édifice.

Dans la pénombre qu'éclairaient à peine de bien modestes vitraux de couleurs, aucun apparat, aucun faste, n'attiraient le regard des fidèles, ne les divertissaient de leurs prières ou de leur recueillement.

Tout était simplicité, silence et onction. Tout paraissait irréel.

Sous cette nef trop basse, entre ces murs trop étroits, on éprouvait cependant une impression de grandeur, d'infini.

Ce n'était qu'une humble Eglise de faubourg, mais on sentait planer sous sa voûte, dans l'air immobile qui semblait inchangé, les mânes du Passé. Ces tableaux sans art, ni particularité qui rappelaient les stations du Chemin de Croix de Jésus, devaient évoquer dans l'âme des Français qui venaient là, demander à Dieu, d'empêcher que leur courage ne faiblit, un autre Calvaire qu'ils avaient gravi, eux aussi, et gravissaient peut-être encore, pour demeurer dans ce pays qu'ils entendaient conserver à la France.

Car ce vieux faubourg avait été créé et peuplé pendant longtemps presque uniquement par les premiers Français qui s'étaient fixés à Bône.

Ils formaient, alors, comme une grande famille parfaitement unie, vivant dans le calme, loin du bruit et du mouvement de la Ville, où le cosmopolitisme particulier aux ports méditerranéens commençait à troubler la tranquillité des habitants.

Le Curé le plus populaire de cette faubourienne paroisse fut incontestablement l'Abbé Montastruc qui devint ensuite Curé de la Cathédrale, et mourut fort âgé dans ses fonctions. Il avait su conquérir l'estime et même l'affection de tous les habitants de Bône, sans aucune distinction de race ni de religion, qu'il avait séduits par sa belle figure intelligente et loyale, sa bonhomie souriante et sa verve languedocienne et familière.

Ancienne église et maison natale du Maréchal JUIN

Ancienne église et maison natale du Maréchal JUIN

C'est dans cette modeste paroisse que le 23 janvier 1889, fut baptisé par l'Abbé J. Compayrot, qui avait succédé à l'Abbé Montastruc, Alphonse Pierre Juin, Maréchal de France qui était né le 16 décembre 1888, juste en face de l'Eglise, à l'angle de la route de l'Edough, et de la rue de l'Eglise prolongée.

Quelle gloire aurait été pour la vieille Eglise, si elle n'avait été complètement détruite, ce souvenir du baptême de l'illustre soldat.

Tout a disparu, hélas, de ce vieux sanctuaire si aimé des Colonnois, jadis.

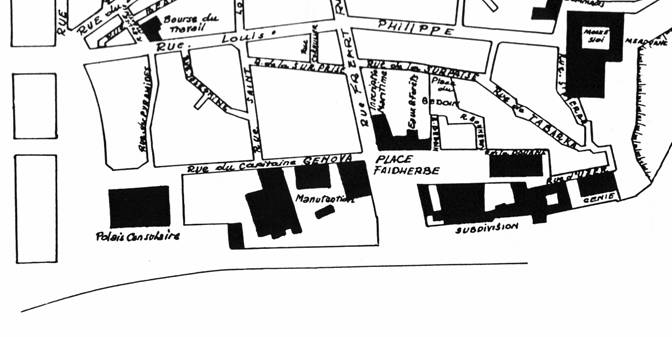

Les portes de la Colonne au moment de l'exposition

Les portes de la Colonne au moment de l'exposition

Les jeunes gens qui jouent dans le terrain de basket-ball, aménagé sur son ancien emplacement, ne se soucient certainement pas du passé, plein de fervente piété, qu'ils foulent de leur pied agile, et ne perçoivent nullement le parfum d'encens dont, peut-être encore, est imprégné l'atmosphère.

Bien avant qu'elle ne finit, tout à fait son existence matérielle et terrestre, alors que ses murs étaient encore debout, quoique lézardés et branlants, la vieille Eglise avait été remplacée par un nouveau temple, de construction et de style modernes, élevé sur une jolie place et dans un quartier populeux.

Le nouveau clocher, élégant et fier, faisait un contraste singulier avec la vieille tour massive, sans style bien défini, qui écrasait le porche dénué de prestige de la rue de l'Eglise.

Les quatre côtés du vieux clocher étaient percés d'ouvertures garnies de claires-voies, où le vent passait en toute liberté. Sans doute cela était pour permettre aux sons de la petite cloche enfermée là, de mieux se propager et s'éparpiller dans le ciel à travers le faubourg.

Ce vieil édifice délabré, tout noirci par le temps qu'une mousse verte recouvrait par plaques comme une lèpre affreuse, imposait quand même, malgré sa disgrâce, un indéniable respect.

Toute la population du faubourg, pendant un demi-siècle, était passée sous sa voûte trop basse qui maintenant menaçait de s'écrouler.

Ceux qui naissaient, ceux qui mouraient et ceux qui espéraient étaient venus là, dans une égalité qui ne s'écrit pas aux frontispices des monuments publics, et qui n'en est pas moins certaine et juste parce qu'elle est imposée par Dieu.

L'Eglise désaffectée n'était pas encore abattue que déjà la " rue de l'Eglise ", sa rue durant cinquante ans, était débaptisée et devenait la " rue du Docteur Mestre ".

Ainsi, elle avait assisté à sa totale et complète déchéance, à sa chute dans l'oubli définitif. C'était bien cruel et surtout bien injuste.

Son souvenir au moins aurait dû demeurer en ces lieux où elle avait si longtemps trôné, où elle avait été aimée et vénérée.

Il aurait suffit, pour cela, d'ajouter à ce nom si familier aux Colonnois, un simple qualificatif, et la rue se serait appelée " rue de l'Ancienne Eglise ". Peut-être réparera-t-on, un jour, cette erreur ? Ce serait juste, car la vieille Eglise dont la modeste cloche appelait les fidèles par dessus les marécages, et que les inondations envahissaient inexorablement et sans respect, méritait que son souvenir fut maintenu à travers le temps, pour j'aide spirituelle, et l'apaisement intérieur, qu'elle avait apportés aux premiers Bônois, et aussi à cause du grand Soldat qui y reçut le baptême.

Il y a d'autres noms de rues qui sont des hommages à d'anciens citoyens qui, certes, les ont mérités, mais qui n'ont pas fait pour l'union des Français du siècle dernier, et le maintien de leur Foi dans l'avenir de la Cité, ce que représentait à ce point de vue, la vieille petite Eglise de la Colonne.

Lorsqu'il s'était agi de donner un nom à ce faubourg né du groupement spontané de petites " campagnes " qui s'était formé le long du chemin de la Fontaine, après l'ouverture de la route de l'Edough, les habitants n'avaient eu qu'à s'inspirer de la Colonne qui avait été érigée pour commémorer l'heureuse initiative du Général Randon.

Ce n'est donc pas par une décision d'un Conseil municipal ou d'une édilité quelconque, que ce Faubourg fut ainsi dénommé.

Le Conseil municipal de Bône ne songea, que bien plus tard, à rendre l'hommage qui était dû à celui que ses contemporains avaient appelé le " Père de Bône ".

En 1868, l'établissement de la nouvelle enceinte de la Ville avait coupé le chemin que suivaient habituellement les Colonnois, lorsqu'ils venaient aux " Allées " pour assister aux concerts des musiques militaires, ou bien en Ville pour y faire leurs achats.

Ce chemin, ou plutôt ce sentier, partait de l'emplacement actuel du Palais Loucheur (où se dressait alors la colonne commémorative) et aboutissait à la Cathédrale. Il suivait à peu près le tracé actuel des " Allées Guynemer ".

Par suite de la construction du mur d'enceinte et de la création de la nouvelle Ville, seule la partie de ce sentier qui s'était trouvée ainsi " intra muros " avait été conservée et intégrée dans le réseau des rues nouvelles de la Cité agrandie.

La Municipalité en avait fait une artère d'assez belle allure bordée par de grands frênes, à laquelle le Conseil municipal avait donné le nom " d'Allées Randon ".

Cet hommage rendu au " Père de Bône " n'eut malheureusement qu'un temps.

Lorsque pendant la guerre de 1914-1918, on voulut honorer la mémoire du célèbre Capitaine aviateur de 23 ans, Guynemer, véritable héros national, tombé dans un combat aérien, on ne trouva rien de mieux en effet que de changer les " Allées Randon " en " Allées Guynemer ".

La route de l'Edough fut pendant un certain temps la limite à l'Est, de l'agglomération faubourienne.

Elle s'y incorpora, bien après 1850, par la construction d'immeubles sur ses bords.

Il avait été question de faire de cette route, dans sa traversée du Faubourg, une large et belle avenue avec de beaux trottoirs et de grands arbres.

Les constructions devaient être édifiées suivant un alignement beaucoup plus en retrait que celui que l'on voit actuellement.

Hélas, si ces suggestions ont été suivies par quelques propriétaires épris d'esthétique, la majeure partie de ceux-ci refusa de s'y conformer.

Chacun agit selon sa fantaisie, ou son intérêt, et le projet des urbanistes bien pensants n'eut aucun succès et dut être complètement abandonné finalement.

Le joli boulevard ou la belle avenue que des rêveurs avaient projeté d'établir à la place de la route de l'Edough ne fut donc qu'une utopie de plus, et la route de l'Edough ne devint qu'une simple artère, sans beauté, ni cachet particulier.

La seule modification apportée à l'ancien état de chose fut que la " rue de l'Edough " remplaça la " Route " du même nom.

En 1894, en même temps que l'on plaçait le buste de l'infortuné Président de la République, assassiné à Lyon, à l'entrée du square qui venait de succéder à l'Exposition, la rue de l'Edough devint la rue Sadi-Carnot.

Elle prit une telle importance que la rue de la Fontaine qui n'était pas encore l'Avenue Garibaldi, passa au second plan.

Le Faubourg enjamba la rue de l'Edough et s'étendit légèrement vers l'Est, sans dépasser, toujours, le lit du Zaffrania.

La rue Petitjean qui aboutissait à la petite chapelle Sainte-Anne et qui portait le nom du propriétaire des terrains qu'elle desservait, autour de la Chapelle Sainte-Anne, devint la Burdeau du nom d'un président de la Chambre des Députés.

Puis, le Zaffrania fut recouvert, et le boulevard Alexandre Papier fit disparaître la barrière qui s'opposait à la continuité de l'extension du Faubourg vers l'Est.

Le vieux pont de pierres disparut à son tour, comme conséquence de la couverture du Zaffrania, ce qui permit à l'entrée du Faubourg de devenir plus spacieuse et plus belle.

Les Colonnois n'avaient pas attendu ces heureuses transformations pour faire de leur Faubourg un lieu de distractions et de gaieté.

Il y avait des ginguettes accueillantes et nombreuses, et des cafés où l'on dansait souvent les samedis et les dimanches.

Il y eut même un café chantant, un beuglant, comme on disait, sous une tonnelle dans la rue de l'Edough à l'angle de la rue Docteur Teddé.

II y avait aussi des jeux de boules, un peu partout, à l'entrée du Faubourg, aux quatre chemins, et ailleurs.

Il y avait surtout, la grande fête patronale du Faubourg qui attirait à la Colonne toute la population de la Ville. Tous les fêtards et les noceurs venaient danser, gambader, chanter et rire.

Sainte-Anne, la Patronne du Faubourg, à qui une petite chapelle, toute simple, avait été élevée sur le bord du Chemin de Ceinture, était devenue aussi populaire que Saint-Augustin l'avait été chez les tout premiers Bônois.

La fête de Sainte-Anne dépassa bien vite en éclat, et en popularité, celle de Saint-Augustin.

La Colonne avait aussi son poète, ou plutôt son chansonnier, car on sait qu'en France, tout se traduit ou finit par des chansons.

Ce poète s'appelait Luc et il était peintre en bâtiment et propriétaire d'immeubles à l'orée de la conduite d'eau. Il s'appelait Luc, coïncidence bizarre, comme Saint-Luc qui était peintre aussi, paraît-il. Mais l'Evangile du Saint n'était pas le même que celui que prêchait le peintre colonnois.

Celui-ci était plus épicurien, et ne visait qu'aux plaisirs terrestres et matériels. Le Faubourg était son paradis.

Ses refrains étaient populaires, ils chantaient la joie, le plaisir et l'agrément du Faubourg.

Le plus connu, celui que l'on entendait à tout bout de champ, à toute heure, et en n'importe quelle circonstance, était certainement celui-ci

" On s'en donne... "

" A la Colonne

" On s'en donne

" On s'en donne... "

C'était bien naïf, comme on voit ; les vers, certes, n'avaient rien de ceux de José Maria de Hérédia ou de Sully Prud'Homme. Mais le peintre était plus heureux de les avoir écrits, qu'il n'avait dû être fier, dans sa jeunesse, de son premier coup de pinceau.

La Colonne Randon est aujourd'hui une vaste agglomération qui s'est rapprochée du centre de la Ville et s'est même confondue avec celle-ci.

Elle escalade les premières pentes de l'Edough, et va si loin, que les chacals qui venaient, au début de ce siècle, jusqu'au carrefour des quatre-chemins, troubler, par leurs cris hargneux, le sommeil des gens du quartier, n'osent plus quitter leurs broussailles.

Il y a tant de maisons nouvelles qu'il n'est plus possible de trouver un emplacement pour célébrer la fête annuelle de Sainte-Anne comme autrefois.

Finis donc les bals endiablés, et les flonflons des orchestres qui n'arrivaient pas à couvrir les coins-coins des " z'oies canards " et les appels des marchands forains.

Pour retrouver des bals en plein air, les amants de Terpsichore doivent désormais accomplir des dizaines de kilomètres sur les routes alentour de Bône.

Il est vrai qu'ils ont des automobiles...

La Colonne qui est toujours une réalité vivante, n'est plus la Colonne d'autrefois.

Ce sont bien toujours les mêmes quartiers peuplés, remuants et bruyants, mais il y manque les rires, les apostrophes et le lazzi d'autrefois.

II y manque aussi cette estime réciproque qui liait les uns aux autres, sans aucune considération de classe, tous les habitants du Faubourg, et donnait à cette collectivité un peu turbulente peut-être, l'aspect d'une grande famille.

Il y manque, surtout, cette vieille âme Bônoise qui paraissait avoir élu domicile dans ce Faubourg où le simple passant, le nouveau débarqué, l'étranger à la Ville, ne se sentait jamais chez lui et ne cherchait pas à s'y loger, tant il comprenait qu'il ne serait jamais qu'un intrus parmi ces vieux du pays.

| |

BÔNE MILITAIRE

du CAPITAINE MAITROT

Envoyé par M. Rachid Habbachi N° 12

|

Bône Militaire

44 SIÈCLES DE LUTTES

du XXIV ème avant au XX ème Siècle après notre ère

Médaille de Bronze à l'Exposition Coloniale de Marseille 1906

Médaille d'Argent de la société de Géographie d'Alger 1908

Deuxième Partie

BÔNE FRANÇAISE

CHAPITRE XII

LA PRISE DE LA CASBAH

26 Mars au 8 Avril

Le plus beau fait d'armes du siècle

(Maréchal Soult).

J'ai laissé le capitaine D'Armandy au moment où le 26 mars, il abordait, avec la felouque la Casauba, la goélette, la Béarnaise, retour de Tunis.

Après avoir raconté sur le pont de la goélette, ce qui s'était passé depuis le départ de cette dernière, d'Armandy demanda au capitaine Fréart de réunir les officiers dans le carré. Là, il leur exposa la réponse que le capitaine Alliez avait fait à sa demande et leur adressa la même proposition.

Le capitaine Fréart, d'esprit très calme et très rassis, envisagea froidement la situation et dit au consul qu'il lui donnerait une réponse définitive quand il aurait eu une nouvelle entrevue avec Ben Aïssa.

Le consul partit aussitôt.

Ecoutons maintenant le récit du lieutenant du Couëdic de Kergoualer.

" Après le départ de M. D'Armandy, le capitaine Fréart m'appela dans sa chambre, ainsi que l'élève de première classe de Cornulier-Lucinière, et il nous demanda si nous étions décidés à exposer notre vie pour notre pays ; et que dans ce cas, il nous désignerait pour diriger le détachement qui serait placé sous les ordres du baron d'Armandy.

" Nous reçûmes cette nouvelle avec un bonheur inexprimable et nous embrassâmes le capitaine Fréart, avec un sentiment profond de reconnaissance et de joie.

" Vingt-quatre hommes choisis furent désignés, puis armés avec les douze fusils et les douze sabres d'abordage qui composaient l'armement de la goélette. A peine, la nouvelle s'était-elle répandue dans l'équipage que nous avons été entourés ; chacun demandant à marcher, c'était un enthousiasme indicible.

" Nous fûmes même obligés d'employer toute notre autorité pour arrêter ces éclats de joie, ces cris de bonheur car ils auraient pu être entendus du rivage. Ceux qui n'avaient pas été désignés se lamentaient. L'un d'eux s'approcha de moi en versant des larmes.

" Que vous ai-je fait, lieutenant, pour me laisser en arrière, quand il faut se battre ! "

" Mais évidemment il fallait bien laisser à bord de bons matelots pour manoeuvrer la goélette en cas de mauvais temps et même pour la défendre, si besoin en était.

" Le capitaine invita tout l'état-major à dîner et arrosa l'enthousiasme général avec du champagne.

" Yusuf se montrait d'une gaieté folle " Nous allons se battre ensemble ", s'écriait-il et il sautait au cou de tout le monde ".

Le capitaine d'Armandy en arrivant à terre apprit que le muphti venait d'être envoyé à Constantine. On ne s'explique pas cette façon d'agir de Ben Aïssa, étant donné que le muphti avait été l'âme du complot et que c'était lui qui avait ouvert la porte de la mosquée, le 4 mars.

Le consul fut reçu par Ben Aïssa (l'une façon inattendue ; quoique le général se montrât toujours très courtois vis-à-vis du capitaine, il lui dit que si la Casbah ne se rendait pas ou si lui-même ne la lui remettait, grâce à son autorité sur les Turcs, le lendemain à dix heures, il s'en emparerait de vive force ; dans ce cas, tous les occupants seraient massacrés, tandis qu'en cas de reddition, la garnison aurait la vie sauve.

Le consul, malgré l'ennui que lui causait le projet de Ben Aïssa, ne pouvait que se féliciter d'être venu le trouver car, sans cet avertissement, il aurait pu ne se rendre au château que le lendemain matin et trouver les murailles garnies par les Arabes, ce qui eut de beaucoup compliqué la tâche qu'il s'était imposée.

Après cette entrevue qui avait duré fort longtemps, d'Armandy se rendit à bord de la goélette où l'on était très inquiet de son sort.

Toutefois, avant d'aller occuper la Casbah, encore fallait-il s'assurer des dispositions des Turcs et ne pas s'aventurer à l'aveuglette dans une entreprise dont l'issue pouvait être fatale et au détachement et au protégé de la France.

MM. d'Armandy et Yusuf avec une froide intrépidité, quittèrent le bâtiment, à huit heures du soir, et se rendirent au fort où ils furent reçus dans la même salle et avec le même cérémonial que la première fois, moins le salut du canon.

Ibrahim, très sombre, leur demanda le motif de leur visite ; le consul exposa ce qu'il avait fait dans la journée, son entrevue avec Ben Aïssa et les projets de ce dernier, l'arrivée du Pélican et l'autorisation que ce vaisseau avait de le ramener à Alger ; mais il n'avait pas voulu abandonner ses amis, les Turcs, à leur triste sort, aussi avait-il refusé de partir et il venait vaincre ou mourir avec eux.

Il termina en rappelant à Ibrahim la promesse qu'il lui avait faite de livrer le fort quand le général en chef le lui demanderait : le moment était venu et s'il le voulait, il pouvait se retirer lui et sa famille à bord où il serait traité avec tous les égards dus à un hôte de la France.

Ibrahim remercia des bons procédés que l'on employait vis-à-vis de lui, mais il ne voulait pas abandonner ses hommes et à moins que la goélette ne voulût les recevoir tous, il ne quitterait pas son poste.

D'Armandy répondit qu'il était impossible d'emmener tout le monde et que, dans cette circonstance, il n'y avait qu'à remettre la Casbah au général français qu'il représentait et que lui même saurait faire respecter le nouveau pavillon. Alors, dit le lieutenant du Couëdic, qui tint le récit de lui-même :

" Ibrahim lui saisissant (au capitaine d'Armandy) le bras avec force, s'écria d'une voix de tonnerre : " As-tu jamais cru, chrétien, que je serais assez lâche pour livrer nia citadelle à des infidèles et que je me mettrais sous tes ordres ? Je te l'avais promis, c'est vrai, mais aujourd'hui je ne puis me déshonorer et tu me proposes mon déshonneur ?

" Je ne crains point Ben Aïssa et tous ses Arabes. J'ai de la poudre et des boulets ; s'il l'emporte, il ne trouvera qu'une citadelle en cendres et une ville brûlée. "

Les Turcs se précipitèrent alors sur leur chef pour le poignarder ; celui-ci dut son salut à l'intervention des deux Français. Le capitaine d'Armandy fut à son tour menacé, surtout quand, exaspéré du mauvais vouloir des Turcs, il leur cria :

Lâches que vous êtes, vous méritez bien le sort qui vous attend. Je vous abandonne à votre destinée " et ce fut à grande peine que les deux officiers purent regagner la goélette vers minuit.

Le capitaine d'Armandy se rendit ensuite à bord de la Casauba qu'il fit rapprocher du rivage.

À une heure et demie, un Turc arriva à bord, disant qu'Ibrahim avait tiré sur ses hommes et que ceux-ci l'avaient arrêté et mis aux fers sous la garde de quatre Arabes.

Le consul le renvoya à terre avec mission de prévenir la garnison de son arrivée, puis il se rendit à bord de la goélette et, après avoir vu le capitaine Fréart, se fit conduire à terre par sa chaloupe.

Le capitaine Yusuf lui demanda l'autorisation de monter à la Kasbah pour voir ce qu'il en était : il était deux heures du matin.

La Béarnaise, après avoir appareillé, vint s'embosser au pied du rocher du Lion et mit à terre le détachement qui devait occuper le fort. A peine fut-il débarqué que le capitaine d'Armandy le rejoignit en disant que Yusuf était à la Casbah, où il n'y avait plus de vivres. Les canots en retournant à bord portèrent celle nouvelle au capitaine Fréart, en lui demandant d'envoyer des approvisionnements.

Le détachement était composé du :

Capitaine d'Armandy, commandant ;

Lieutenant de frégate Du Couëdic de Kergoualer.

Elève de première classe de Cornulier-Lucinière.

Maréchal des logis Colomt,

Vingt-quatre matelots.

Maréchal des logis Charry.

Un mousse tambour.

Ce qui faisait 31 hommes avec le capitaine Yusuf.

La tenue était la capote, le casque, le pantalon de drap, la couverture roulée sur le sac ; en emportait trois jours de vivres et 60 cartouches par homme ; les armes étaient 12 fusils, 12 sabres plus un fusil de chasse à l'élève de Cornulier-Lucinière.

Il restait à bord 3 pistolets, .5 sabres, 12 piques et l'artillerie.

Le débarquement se fit à la pointe du jour, au moment où Ibrahim après avoir corrompu ses gardiens, réussissait à s'échapper dans la montagne.

Le détachement prit, en se défilant, pour direction le bastion Nord-Est de la Casbah, caché aux vues de la ville.

A peine fut-il en marche, qu'il fut coupé de la mer par une nuée de cavaliers qui n'attaquèrent pas, il est vrai ; on fit halte à mi-chemin pour souffler un peu.

Ces quelques indications permettent de déterminer d'une façon précise le chemin suivi.

Le débarquement se fit au nord du rocher du Lion, car ce rocher se trouve à l'extrémité d'une avancée de terre dans la mer et si le débarquement s'était fait au sud, c'eut été de la folie, car on était en vue de la ville.

On débarqua donc au lieu dit actuellement " Lever de l'Aurore ". On suivit un chemin défilé et I'on s'arrêta à mi-côte, c'est donc par le ravin qui se trouve entre les batteries du Lion, le cimetière indigène et la batterie des Caroubiers. L'arrêt se fit à la fontaine de l'Esclave qui se trouve exactement à l'extrémité de ce ravin et l'élève de Cornulier-Lucinière dit dans sa relation:

" Les pentes étaient raides et la marche se trouvait retardée par les hautes herbes. "

Ces hautes herbes devaient se trouver au fond du ravin, et si les pentes étaient raides, on pourrait ajouter qu'il faisait chaud, car il ne faut pas oublier que l'affaire eut lieu à la fin de mars ; il était donc naturel que l'on s'arrêtât à la fontaine. Puis on monta à la Casbah et l'on se dirigea sur la quatrième embrasure à droite (1) du bastion Nord-Est, c'est-à-dire en pleine face Nord.

A la quatrième embrasure, donc on trouva Yusuf. Celui-ci fit descendre une ficelle à l'aide de laquelle il remonta une corde à noeuds et l'escalade commença pendant que par la cinquième embrasure, on faisait monter les sacs.

Aussitôt sur le terre-plein, les matelots se rangèrent sous les ordres de M. d'Armandy à qui les chefs de la Casbah vinrent faire leur soumission.

C'étaient : Hussein, bachaouch des Turcs, caïd Omar et Ibrahim-Aga, ses lieutenants, et Kalib bachaouch tobji ou, comme son titre l'indique, chef des canonniers et commandant en même temps des 25 Arabes de la Casbah.

On se rendit ensuite au mât de pavillon qui était au bastion à gauche de la porte, où il est d'ailleurs encore actuellement, le pavillon rouge fut amené et remplacé par le pavillon tricolore ; les matelots présentaient les armes, le mousse battait " Aux Champs ".

Yusuf dit alors en turc à la garnison : " Musulmans, dans le grand danger où vous êtes, vous venez d'appeler les Français à votre aide, ils sauront vous tirer d'embarras ; à partir de ce moment, vous êtes à la solde (2) de la France et si quelqu'un n'est pas content, nous lui couperons la tête. "

Ce discours simple et sans artifice eut un plein succès, les Turcs ou du moins la plupart d'entre eux déchargèrent leurs armes en l'air en signe de joie et un boulet en passant par dessus la ville, alla siffler aux oreilles de Ben Aîssa, que le sort en était accompli et qu'il allait avoir affaire à des adversaires autrement redoutables que les bandits d'Ibrahim. Furieux, le général se vengea sur les Bônois dont les cris de détresse montèrent jusqu'à la Casbah.

Malgré ce succès, la situation était très difficile pour les Français. Le capitaine d'Armandy s'en aperçut après avoir visité la Casbah. Il disposait de 13 pièces et de grandes provisions de poudre et de boulets. Mais les canons étaient rouillés, les roues carrées des affûts à moitié brisées, les lumières déchiquetées ; la porte de la forteresse, contre laquelle, de son aveu même, Ben Aïssa devait tirer pour faciliter son attaque, était à peine solide, une méchante traverse servait à la tenir fermée. Voilà pour les dangers du dehors.

Pour les dangers du dedans, les Français étaient entourés de 130 Turcs, mais les uns étaient à peine soumis et les autres franchement hostiles, de plus, les vivres manquaient totalement.

Mais aussi bon organisateur qu'intrépide soldat, le capitaine d'Armandy prévit à tout. Pendant que les officiers de marine faisaient dresser un mât qui, au moyen d'une convention de signaux et du vocabulaire télégraphique du bord, devait servir à communiquer avec la Béarnaise qui d'ailleurs pouvait surveiller toutes les pentes, à cette époque complètement déboisées, et que les maréchaux des logis, reprenant leur rôle d'artilleurs, faisaient disposer des piles de boulets auprès de chaque pièce remise d'aplomb et installaient un atelier de gargousses et de cartouches, le capitaine organisait le service.

Les Turcs étaient mis à la porte des logements et du bastion Nord, réduit dominant toute la citadelle et dont les clefs furent remises au commandant du fort. Ils devaient tous passer toute la journée et la nuit sur les remparts, surveillés par des sentinelles françaises qui avaient l'ordre d'abattre qui ferait mine de flancher ou de communiquer avec l'extérieur.

Un poste de marins était placé à ce bastion Nord, un autre à la vieille mosquée ; la porte était étançonnée et barricadée ; le capitaine Fréart était invité à envoyer des vivres ; le capitaine Yusuf et les deux officiers de marine prenaient des quarts de quatre heures et faisaient des rondes accompagnés d'un maréchal des logis ou du second maître Daunac et d'un officier et d'un sous-officier indigènes; l'état-major composé des officiers français et turcs et des sous-officiers français était logé au réduit.

Peu après l'occupation, un cavalier vint sous les murs, demandant ce que signifiait ce changement de pavillon. Le commandant répondit que n'ayant pu amener Ibrahim à se soumettre, il occupait le fort en attendant les ordres du duc de Rovigo.

Le cavalier partit et revint peu après, porteur d'une lettre de Ben Aïssa qui fut montée dans un panier descendu le long du rempart. Cette lettre disait :

" Consul, tu m'as trompé, lorsque j'avais mis ma confiance en toi. Mais avec l'aide de Dieu, j'espère bientôt t'en faire repentir. "

Le capitaine d'Armandy répondit :

" Je ne peux t'avoir trompé, car je ne t'ai rien promis, si ce n'est de faire mon possible pour ne pas m'éloigner et continuer nos bonnes relations ; c'est ce que je suis toujours prêt à faire. "

Le cavalier ajouta que Ben Aïssa désirait avoir une entrevue avec te consul ; le capitaine Yusuf répondit : " Dis à ton maître de venir lui-même s'il a quelque chose à nous dire. ".

Le cavalier reprit :

" Mon Seigneur n'est pas fait pour venir vous parler lui-même.

" Crois-tu, mal appris, que le commandant de la Casbah soit son inférieur, riposta Yusuf.

" Eh bien, tâchez de vous défendre, puisque vous savez si bien dire des impertinences. "

Le commandant du fort fit immédiatement pointer ses pièces sur la batterie cachée dont il connaissait l'emplacement.

A ce moment, trois cavaliers vinrent examiner le terrain ; le maréchal des logis Colomb pointa lui-même une pièce de 16 dont la lumière n'était plus qu'un trou informe et coupa en deux le cavalier du milieu, en même temps qu'une pluie de fer venant du fort et de la Béarnaise couvrait toutes les pentes desquelles les Arabes disparurent comme par enchantement.

Aussitôt, quarante Turcs, fidèles, descendirent par la corde au-devant des marins du capitaine Fréart et rapportèrent, deux heures après, 20 jours de riz, biscuit, farine et boeuf salé, pendant que les matelots de la goélette enclouaient les pièces de deux fortins de la côte.

Restait à régler le service intérieur. Les Français devaient toujours être armés et ne jamais se déshabiller.

Le mousse devait battre la diane et la retraite, aux champs au moment où l'on hissait les couleurs, la soupe et la générale en cas d'alerte. Les repas étaient pris par groupes. Les officiers français et indigènes avaient une gamelle, les sous-officiers français et indigènes une autre, mais tous dans la même chambre ; les marins mangeaient dans leurs corps de garde, les Turcs sur les remparts où on leur portait leur pitance ; la cuisine était faite par deux négresses, le service par deux jeunes Turcs et le mousse.

Passons un peu en revue les officiers turcs :

Hussein le bachaouch, homme de grande taille, vigoureux, laid et sale, affectait de parler avec poids et mesure. Dès le premier jour, Yusuf lui déclara amicalement qu'en sa qualité de chef, il aurait à répondre sur sa tète de la conduite de ses camarades ; Hussein promit d'être fidèle et il a loyalement tenu sa parole en se montrant toujours vaillant soldat et à l'occasion, homme de bon conseil.

Caïd Omar, excellent petit homme à barbe longue et rousse, hardi et influent, jouissait d'une haute réputation de justice. Il avait été cadi à Bône pendant 15 ans et se montra par la suite tout dévoué aux intérêts français jusqu'au jour où il fut glorieusement tué dans nos rangs.

Ibrahim-Aga était un grand et bel homme, extrêmement velu, à la figure grave et triste ornée d'une superbe barbe rouge, prenant volontiers les grands airs d'un pacha. Il s'est montré froid, réservé et dans la suite fort brave ; son air important lui valut des matelots, dès le premier jour, le sobriquet de " Roi de Carreau " qu'il garda.

Kalib, maure fin et rusé, d'une figure très expressive, grand ami du bey Ibrahim, ennemi juré des chrétiens, était soupçonné par les Turcs d'être un traître ; du reste, bon canonnier, ignorant et hardi soldat, très influent sur les Arabes et fort mal disposé pour les Français. Yusuf ne le perdait pas de vue et sa tête paraissait être peu assurée sur ses épaules.

Leur costume était de mode turque et de couleurs sombres variant du noisette au brun foncé ; leurs turbans étaient rayés ; les jambes étaient nues, les pieds recouverts de chaussettes de laine et chaussés de babouches rondes ; à la ceinture, ils portaient des pistolets à pierre, un yatagan et un couteau à gaine. De plus, ils avaient un fusil arabe et une giberne et ne portaient aucun insigne de grade.

Parmi les Turcs, se trouvait un déserteur des zouaves à cheval d'Alger, qui avait servi sous les ordres de Yusuf et dont il devint par la suite l'âme damnée et l'exécuteur des hautes oeuvres, c'était le nommé Mustapha ; il couchait toujours devant la poudrière et Yusuf lui donnait chaque matin un douro.

Le capitaine faisait sa ronde avec une hache double surmontée d'une pique, décrochée de la panoplie d'Ibrahim et avait promis à toute sentinelle trouvée endormie, de !a précipiter du rempart.

La nuit se passa sans incident ; à chaque heure, se répétait le cri de la sentinelle française " Sentinelles, prenez garde à vous ".

Dans la soirée, la Casauba après avoir versé ses vivres à la Béarnaise partit pour Alger sous les ordres du raïs Mohammed, assisté du pilote provençal de la Béarnaise, elle emportait une lettre du capitaine d'Armandy (3).

La Casauba emmenait aussi la femme et les deux enfants d'Ibrahim Bey.

Le 28, la journée se passa sans incident. Dans la nuit un matelot cria " Aux Armes ". Prétendant avoir entendu marcher. On ne vit ni entendit rien mais on resta groupé sur le rempart.

A quatre heures du matin, le bruit recommença, le commandant fit tirer dans l'obscurité et l'on entendit le bruit d'une fuite. On retrouva des flaques de sang et trois échelles au pied du mur.

Ben Aïssa avait ordonné à tous ses les habitants, sans exception d'age ou de sexe, de se rendre dans son camp, il déclara que quiconque serait pris dans les rues, serait puni de mort. Puis il incendia la ville qui, en un instant, fut toute en flammes.

Les Turcs de la Casbah trépignaient de rage surtout le Caïd Omar qui avait laissé, dans Bône, sa femme et ses filles. Puis, ce crime consommé, Ben Aïssa leva son camp et se relira tranquillement derrière Hippone tandis que la Casbah n'osait tirer de peur d'atteindre les prisonniers. La ville brûla toute la nuit, puis l'incendie s'éteignit de lui-même.

Dans la matinée du lendemain, une sentinelle surprit un Turc essayant de descendre par une corde. Il fut conduit au commandant, auquel il dit vouloir retrouver une arme qu'il avait cachée. Il fut escorté par deux matelots qui avaient l'ordre de lui casser la tète s'il avait retenti. Le fusil fut retrouvé.

Peu après, des cavaliers très bien montés s'arrêtèrent au pied des remparts ; on lui dit qu'il y avait 300 français dans la Casbah ; ils offrirent du lait et des oeufs, puis filèrent à toute vitesse le long des murs. Quelques instants après, un Turc amena au commandant un zouave arabe qui avait causé avec eux.

Il avait dit, d'après le rapport de Caïd Omar : " La citadelle a été livrée aux chrétiens par les Juifs ; mais il y a ici bon nombre de musulmans qui sauront bien s'en défaire ".

Yusuf lui asséna un coup de sabre qui lui traversa la poitrine en lui disant : " Tiens ! Voilà du Juif ". L'Arabe se jeta aux genoux du capitaine en criant " Grâce, Sidi Yusuf ". Un second coup de sabre lui ouvrit le ventre.

Il s'enfuit en tenant ses entrailles, Yusuf le poursuivant sauta derrière lui un mur de six pieds pendant que les sentinelles françaises et turques tiraient sur le fugitif et lui envoyaient sept balles dans le corps ; quand il fut rejoint par le capitaine, il lui lança une pierre ; le projectile évité, Yusuf lui ouvrit le crâne, et un jeune Turc de la gamelle lui déchargea son fusil dans la tète.

En entendant des coups de feu, le capitaine Fréart envoya cinq hommes de renfort. On arrêta les zouaves de la tribu du mort.

Six d'entre eux furent amenés devant le commandant. Le bachaouch Hussein répondit de trois.

Le premier des trois autres se précipita aux genoux de Yusuf en jetant son turban à terre. " Lâche, lui dit Hussein, respecte au moins ce turban que tu n'es pas digne de porter ", et il lui asséna plusieurs coups de son yatayan qui coupait mal.

Le second eut le même sort.

Le troisième, étant donné son maintien froid et calme qui impressionna les officiers, devait être envoyé à la Béarnaise, mais c'était risquer beaucoup pour l'escorte qui devait l'accompagner.

Le commandant, se ravisant, donna ordre de le fusiller.

Le cavalier Mustapha appuya son fusil sur sa poitrine et fit feu, l'arme rata, l'homme ne bougea pas. Mustapha passa le doigt sur la pierre et, ému, dit au zouave " Tourne-toi " ; il appuya l'arme entre les deux épaules et cette fois, l'arabe tomba en récitant la formule du prophète :

" C'est égal, dit Mustapha en rechargeant son fusil, j'aimerais mieux couper la tête à cinquante Juifs que de tuer un homme comme celui-là ".

Le commandant ajouta alors simplement " À présent, que chacun retourne à son poste ".

Mais l'alerte avait été chaude, les français au nombre de six, sentinelles défalquées, se sentaient isolés au milieu de ce groupe de Turcs que la crainte de Ben Aïssa ne retenait plus.

Le soir de ce jour, Kalib ne parut pas à dîner.

Hussein, fier de ses exécutions, dit au commandant :

" Pendant que nous y sommes, finissons-en tout de suite et coupons le cou à Kalib. "

L'officier déclina l'offre, appliquant le fameux principe : diviser pour régner.

Pendant la ronde de cette nuit-là, les Turcs reconnaissant l'autorité de Yusuf, venaient lui baiser l'épaule au fur et à mesure qu'il passait devant eux.

Dans la soirée, un factionnaire français entendit du bruit ; un homme lui parla dans une langue inconnue de lui, Yusuf, prévenu, dit en arabe " Qui va là " ; n'obtenant pas de réponse, il fit tirer dans la direction de la voix. Au matin, l'homme se présenta de nouveau, c'était un Turc, ne sachant pas l'arabe, échappé des mains de Ben Aïssa.

Le 30 au matin, on aperçut la Casauba qui était revenue au port par suite du mauvais temps.

Le capitaine Fréart donna le commandement au pilote Nicaise et lui ordonna de repartir.

Le même jour, le raïs Ali, du port de Bône, vint faire sa soumission, armé d'un yatagan et de pistolets, il se disait échappé de Ben Aïssa. Les Turcs ne voulurent pas le recevoir : il fut envoyé à la Béarnaise et se montra fidèle par la suite.

Puis un zouave d'Ibrahim vint dire que son maître demandait s'il pouvait revenir. Le commandant lui donna trois jours pour ce faire, passé ce délai, il serait considéré comme ennemi. Le bey ne reparut jamais.

Dans la matinée du 31, des Sen-Hadja, vinrent demander la permission de piller la ville, elle leur fut refusée. Puisqu'il en est ainsi, répondit l'un d'eux, nous la pillerons sans votre permission ".

Le commandant ne dit rien, mais, sur la proposition de Caïd Omar, désigna 40 Turcs, pour, par les derrières de la Casbah, gagner la porte de Constantine, pendant que la Béarnaise envoyait sa chaloupe armée d'une caronade de 12 sous les ordres du lieutenant Retailleau à la porte de la Marine.

La Casbah donna le signal en tirant sur la ville. Les Sen-Hadja, affolés, tombèrent qui, sur les Turcs, qui, sur la chaloupe ; quelques-uns essayèrent de passer entre la mer et la Casbah mais ils furent décimés par le feu de la Citadelle et tombèrent sur le second maître Daunac qui revenait de porter un pli au commandant et qui en tua plusieurs à coups de baïonnette pendant que le lieutenant Retailleau parcourait la ville à la tête de quelques hommes.

Les Turcs eurent deux blessés qui furent soignés par le docteur Mauduit ; ils ramenèrent des quantités d'armes et trois chevaux desquels le plus beau fut offert à Sidi Yusuf.

Tout l'argent pris ou résultant des enchères des prises fut distribué à titre d'avance sur la solde.

Le capitaine Fréart envoya encore quelques hommes de renfort, ce qui porta la garnison à 15 français et pour compléter son équipage, il engagea des corailleurs italiens.

Il restait à bord 15 Français et 10 Italiens.

Le premier avril, il nolisa un bateau corailleur pour porter à Alger le duplicata des dépêches, craignant que la Casauba, mauvaise marcheuse, n'ait pu tenir la mer.

Mais la sortie du 31 avait mis les Turcs en appétit ; il leur semblait dur d'être de nouveau claquemurés dans une citadelle où ils étaient déjà restés huit mois.

On les fit sortir sur leur demande, mais quand ils se virent seuls, ils se mirent à insulter Yusuf en l'accusant de les avoir trompés.

N'écoulant que son courage et malgré ses camarades, le capitaine sauta du haut du mur en criant : " Vous nie soupçonnez parce que vous ne me connaissez pas. "

Les Turcs enthousiasmés vinrent lui baiser les mains. Monté sur son cheval, le capitaine tira son sabre et entra triomphalement dans la ville à la tète de ses 130 bandits et suivi du second maître Daunac qui portait un drapeau tricolore.

Arrivé en ville, le capitaine prévint les Turcs que la surveillance devait être très sévère et que, de son côté, il tuerait quiconque manquerait à ses devoirs. Puis il fit hisser le drapeau et commanda une salve d'honneur. Un Turc ne tira pas :

" Pourquoi n'as-tu pas tiré au commandement, demanda le capitaine.

"Mon fusil n'a pas voulu partir, répondit le Turc.