|

|

|

LA SEYBOUSE

La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE

Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général

l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD

se trouve dans la page: La Seybouse,

|

Ecusson de Bône généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint

Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyrigth et ne doivent pas être utilisés

à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu

l'autorisation écrite du Webmaster de ce site. |

|

Algérie la Belle

| |

|

EDITO

ON Y EST,

LA SEYBOUSE FÊTE SES DIX ANS.

Inauguré le 1er décembre 2001, La Gazette " La Seybouse " fête ses dix ans. Retour sur un projet qui a fait le pari de la culture de la mémoire pour tous et qui a relevé un défi ambitieux et culotté.

" À l'époque, c'était un pari fou de permettre aux Pieds-Noirs d'avoir accès à cette culture gratuitement sur Internet. Et c'est un pari plus que tenu " depuis le début. On a donc pu constater l'évolution car lorsque " La Seybouse " est sortie en 2001, elle pensait apporter pour la première fois au public P.N. une petite feuille de chou sans grande ambition que quelques pages mensuelles. Dès les premiers numéros, l'ambition a évoluée grâce au nombre grandissant de lecteurs. Puis quelques Amis comprenant l'intérêt d'une telle Gazette m'ont aidé à en créer le noyau. Bâti sur des convictions infiniment plus solides que tout ce que l'on voyait sur les forums, elle se voulait défenseur de notre Mémoire.

Dix ans que les différents " rédacteurs " qui ont alimenté La Seybouse, ont essayé de fournir le plus de contenu possible sur tout l'univers de la communauté. Difficile en effet de reconnaître les débuts de la Gazette à l'actuelle, tant le contenu de celle-ci a changé

Le parcours de La Seybouse fut notablement marqué par sa constance, son ouverture, sa volonté de faire connaître notre histoire, sa recherche de la vérité historique, son désir d'alimenter le savoir de la communauté mais aussi de ceux qui ne connaissaient rien de nous les Exilés d'Algérie. C'est vrai qu'en premier lieu, cette Gazette était consacrée à la ville de Bône, mais la diversité des lecteurs l'a poussé à élargir les lignes à toute l'Algérie tout en gardant le principal.

La Seybouse tout en respectant des principes ne veut pas s'enfermer dans un genre, dans un style. L'éclectisme en est le maître mot. L'objectif étant que tous les publics se sentent bien ou apprennent en la parcourant

Le bon signe de croissance, c'est le nombre de lecteurs mensuels, des lecteurs de tous les continents en constante augmentation. La réussite de La Seybouse c'est leur réussite.

En 10 ans, son rédacteur a une grande fierté : " La proximité et la convivialité par la messagerie dont malheureusement il n'arrive pas à apurer, la confiance des lecteurs et de ceux qui lui envoient de la documentation, lui donnent envie de toujours faire mieux ". Il aimerait parfois pouvoir étirer les pages pour que tout le monde puisse avoir la satisfaction de voir rapidement leurs souhaits exaucés. " Sa frustration, c'est la frustration des lecteurs ! "

La Seybouse a également vécu plusieurs procès d'intention ou judiciaire intentés à son auteur pour des motifs mineurs ou minables que certains apparentent à de la jalousie ou de la méchanceté gratuite.

Cela a abouti à l'amputation d'une partie de notre histoire comme par exemple la guerre civile d'Algérie de 1945 à 1962 afin de laisser ceux qui se croient toujours en guerre, faire ce qu'ils appellent " leur travail ". D'autres diront leur dada pur beurre. (sic)

Pour sa part, la Seybouse sait tourner une page sans oublier le passé et les leçons du passé. C'est pour cette raison que cette amputation de la guerre civile retrouvera un jour sa place lorsque les esprits se seront naturellement calmés et que la réflexion aura fait son oeuvre.

Je suis pour ma part convaincu que pour respecter et entretenir notre mémoire nous devons continuer à tisser la toile de la connaissance de la présence française et Pieds-Noirs en Algérie en parfaite articulation avec les outils numérique dont nous disposons. Nous devons, nous, sites P.N., sans attache commerciale, être les pivots de la sauvegarde et de la pérennité de notre histoire. La plupart des Webmasters sont résolument ancrées dans cette démarche et la grande majorité des lecteurs y sont également très fortement sensibles. Nous aurons donc à y œuvrer ensemble.

Tout au long de ces dix années, La Seybouse a su faire la preuve de sa qualité et se constituer en une structure saine, solide, de mutualisation à la fois des connaissances et des compétences en matière de sauvegarde et de diffusion de notre mémoire. Il n'est pas besoin ici d'insister sur l'importance des échanges avec les lecteurs et des documents reçus dans la construction de cette expression toute particulière qui se pose en véritable moteur de la communauté.

Internet est une chance mise à notre disposition pour contrecarrer les ambitions de nos ennemis qui ne pensent qu'à une seule chose, la disparition des P.N. et leur mémoire.

La Seybouse est une réussite. A l'issue de ces 10 ans, elle a fait la preuve qu'elle ne saurait se réduire à un simple journal. Elle est au contraire un lieu privilégié de prise de conscience des spécificités de chacune des communautés d'Algérie où le respect de l'identité de chacun en fait une force que nous disposons et d'un avantage comparatif dans la mondialisation des savoirs et un atout considérable pour la direction de la paix à laquelle nous aspirons tous.

Cet anniversaire de la Seybouse marqué au sein de tous ses numéros et ses articles divers avec des auteurs divers doit continuer à nous inspirer. Quelles que soient nos appartenances politiques ou religieuses, nous devrions faire en sorte que la gestion de notre mémoire, la maîtrise de nos différents, l'honnêteté intellectuelle, l'intégrité, la pureté et l'abnégation de nos actions deviennent la priorité communautaire. Il n'y a pas de liberté sans souveraineté morale.

Et cette priorité elle n'est ni politique, ni religieuse, ni de classe de société, c'est la priorité de la communauté, qui doit toujours être en mesure de maîtriser son destin comme son passé.

10 ans ce n'est pas non plus uniquement le moment de dresser un bilan. Un tel anniversaire doit être aussi l'occasion de préparer l'avenir et d'entrevoir nos nouveaux défis. Défis auxquels nous aurons à faire face dans les prochaines années et c'est pour cela que j'aimerai connaître vos envies, vos idées, ce que vous aimeriez voir apparaître sur La Seybouse.

Voilà déjà dix ans que La Seybouse encourage les lecteurs à l'alimenter de tous documents, photos, récits et à se lancer dans la rédactions de leurs souvenirs au nom de la mémoire collective afin de la perpétuer gracieusement et avec le cœur pour nos ancêtres, les pionniers.

Aussi, je souhaite à La Seybouse, aux rédacteurs anciens, nouveaux et futurs, aux lecteurs connus ou inconnus, un joyeux anniversaire... et longue vie.

Jean Pierre Bartolini

Diobône

A tchao.

|

|

ANECDOTE

Copie de la dépêche du 25-26 avril 1954

Envoyé par M. Sauveur Teuma

|

|

LE SIMOUN

Publicité parue dans un guide touristique de 1936 qui représente le bar "Le Simoun", situé rue Neuve St Augustin, celle en face du théâtre qui monte vers la place d'Armes et la vieille ville.

| |

| MENDIANTS

De Germain NOUVEAU

Envoyé par Gérard

| |

Pendant qu'hésite encor ton pas sur la prairie,

Le pays s'est de ciel houleux enveloppé.

Tu cèdes, l'œil levé vers la nuagerie,

A ce doux midi blême et plein d'osier coupé.

Nous avons tant suivi le mur de mousse grise

Qu'à la fin, à nos flancs qu'une douleur emplit,

Non moins bon que ton sein, tiède comme l'église,

Ce fossé s'est ouvert aussi sûr que le lit.

Dédoublement sans fin d'un typique fantôme,

Que l'or de ta prunelle était peuplé de rois !

Est-ce moi qui riais à travers ce royaume ?

Je tenais la martyre, ayant ses bras en croix.

Le fleuve au loin, le ciel en deuil, l'eau de tes lèvres,

Immense trilogie amère aux cœurs noyés,

Un goût m'est revenu de nos plus forts genièvres,

Lorsque ta joue a lui, près des yeux dévoyés !

Et pourtant, oh ! pourtant, des seins de l'innocente

Et de nos doigts, sonnant, vers notre rêve éclos

Sur le ventre gentil comme un tambour qui chante,

Dianes aux désirs, et charger aux sanglots,

De ton attifement de boucles et de ganses,

Vieux Bébé, de tes cils essuyés simplement,

Et de vos piétés, et de vos manigances

Qui m'auraient bien pu rendre aussi chien que l'amant,

Il ne devait rester qu'une ironie immonde,

Une langueur des yeux détournés sans effort.

Quel bras, impitoyable aux Échappés du monde,

Te pousse à l'Est, pendant que je me sauve au Nord !

|

|

|

LES COPAINS

Souvenirs

Les articles sur la Caroube parus le journal " La Seybouse " ont, semble-t-il réveillé des souvenirs chez les anciens de la plage Fabre.

" Nous étions plus que des amis, presque des frères ".

" Je suis né à la caroube en janvier 1942, mes premiers pas ont été fait sur le sable de la caroube.

Dans ma jeunesse nous allions avec mon père dans un cabanon. Nous sortions une barque pour aller pêcher à quelques mètres du rivage, puis plus tard à l'âge de 13 ans, mon grand-père qui était marin pêcheur et propriétaire d'un OUTS (grand bateau à deux pointes de 5 à 12 mètres) m'emmenait avec son équipage poser les filets en face de la caroube. Je me rappelle le repérage pour, retrouver la zone. C'était les deux clochers de l'église Ste Thérèse avec la pointe de la Caroube. Après la pose des filets, nous descendions sur la plage et attendions toute la journée avant de retirer les filets et de rentrer au port.

Jean Claude Stella, Gérard Stella, Guy Colandréa, Jacques Stella, Jean Pierre Pétroni et Jacky Russo.

G. Stella, A.M Stella, M. Russo, Yvon Marfaing, ?, ?, J P Pétroni,

D. Vermeuil, A. Vermeuil H. Dibatista M. Zammit, , G Colandréa, ?, ?, Y Lucas

La pointe de la Caroube était un poste pour les pêcheurs. C'était un lieu de passage de banc de bonites. Chaque patron pêcheur venait à tour de rôle poser leurs filets.

" Lors des gros temps venant du sud, il fallait vite remonter sur le sable les bateaux qui étaient amarrés dans la crique. On mettait alors des rouleaux de bois sous la quille pour faciliter la remontée sur le sable. Une équipe tirait sur une corde attachée à l'avant de la barque, d'autres poussaient, un autre était chargé de récupérer le rouleau, à l'arrière de la quille, pour le présenter à nouveau devant, sous la proue. Tout cela se terminait par un bain collectif. "

de G à D :Gérard Stella et Hubert Dibatista Emmanuel Zammit, J.José Jardino,

Guy Martin, Sauveur Cane

Charles Ciantar, ? , Philippe Tarento

De G à D :Christiane Zammit, ?, Claude Constanzo, Claudine Maldonado, Yvette Portelli,

Assises : Aline Portelli et Madeleine Guillemin

de G à D : Marcel Tarento, André Draguasti, Jules Fournier, Lucien Balestrière, Charles Ciantar, Philippe Tarento

Jean Claude Stella Jean Claude et Gérard Stella J.Pierre Pétroni

et Jacques Stella

Guy Colandréa, Gérard Stella, ? Frick Abdelkader

Joueur de l'OCB

Un groupe à la grotte

Devant de G à D : J. José Jardino, Gérard Stella, Guy Colandréa, Guy Martin, ? ,

2ème rangée : Hubert Dibatista, ? , jacques Stella, ?,

rangée du fond : ?, ?, Brahim Boutamine, Mimi Khodja, ?, ?, ?, Emmanuel Zammit, ?, ?,

Jacky Russo, Adeline Paloqui, Elisabeth Jardino, Yves Lucas et J.PerrePétroni

Photo JC Stella

De gauche à droite : JC Stella, JC Acquaviva, Hubert Dibatista, Jacky Russo, Elisabeth Jardino, Guy Colandréa, Aline Vermeuil, Michèle Russo, Brahim Boutamine, Jacques Stella, Sauveur Cane, Yves Lucas.

Accroupis : Gérard Stella,, Emmanuel Zammit, Jacky Russo.

Photo Alain Zammit

Debout : Claude Constanzo, Christiane Zammit, ?,

Aline Portelli, Claudine Maldonado, Madeleine Guillemin,

Accroupie : Yvette Portelli

Photo G. Fois Photo Alain Zammit

Photo JC Stella

Gérard Stella, Hubert Di Batista Charles Ciantar, Jean Claude Zammit

et Yvan Marfaing et Jean Pierre Mattera (assis)

Bernard Ciantar, Solomiac, Roland Ciantar, Bernard Ciantar, Charles Ciantar

Pierre Magnani Paul Ciantar sous la tonnelle de Saint Michel

Charles Ciantar Paul Ciantar, Annie Méloni, Jules Fournier,

Jean Pierre Mattéra, Monique Di Méglio,

Gilbert Fois, Marc Davergne et Josiane Di Méglio

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué, par l'envoi de photos ou de souvenirs, à ce devoir de mémoire.

Ciantar.charles@wanadoo.fr

| |

| En souvenir de notre pays

ECHO D'ORANIE Septembre/Octobre 2000 - N°270

| |

Je suis né en Algérie pays plein d'espérance

J'ai vécu les beaux jours de ma plus tendre enfance

J'ai grandi tout heureux en pensant à la France

Je ne savais pas qu'un jour des gens plein d'ignorance

Nous mettraient en prison si on criait vive la France

Les Français sont venus pour notre grand malheur

Pour régler un problème qui n'était pas le leur

Depuis ce jour la tristesse nous poursuit

Avec cette tristesse qui nous envahis

On ne cesse de rêver à notre beau pays

Le soleil d'Algérie était tout notre bonheur

Depuis qu'on nous la pris on a brisé nos cœurs

Le sort en fût jeté nous sommes tous partis

Mais on ne peut oublier notre cher pays

Dans cet ouragan qui nous a ballottés

comme des fleurs fanées au souffle de l'orage

Pour ses jeunes tombés à la fleur de l'âge

Pour ceux qui encore ne nous on pas compris

Algérie- Liverpool - débarquement en Normandie

Si nous sommes Pieds-Noirs nous sommes Français aussi

Décembre 1962

|

|

|

|

CORSAIRES, ESCLAVES ET MARTYRS

DE BARBARIE (1857)

PAR M. L'ABBE LÉON GODARD

ANCIEN CURE D'EL-AGHOUAT,

PROFESSEUR D'HISTOIRE

AU GRAND SÉMINAIRE DE LANGRES

Dominare in medio inimicorum tuorum.

Régnez, Seigneur, au milieu de vos ennemis.

SOIREES ALGERIENNES

ONZIÈME SOIRÉE

Aventures de quelques esclaves.

Abolition de l'esclavage.

" Voyez donc, révérend père, disait Alfred, Fatma ne se prive de rien : une médaille de la Vierge en vermeil !

- Là, là, non, non ; pas en cuivre : c'est de l'or.

- Comment, de l'or ?

- Oui, dit Carlotta, s'approchant avec M. et M. Morelli; c'est de l'or; c'est moi qui lui ai donné cette médaille ; je voyais du reste que Fatima la désirait ardemment. "

La négresse baissa la tête et resta silencieuse.

" Je le crois bien, répliqua Alfred. Est-ce qu'une négresse ne désire pas tout ce qui brille ?

- Ce n'est pas, je vous assure, l'éclat du métal qui lui cause maintenant le plus de plaisir.

- Je soupçonne, dit M. Morelli, que nous ne sommes pas éloignés d'un heureux dénouement. Hier, Fatma me semblait fort émue tandis que nous parlions de saint Vincent de Paul et de l'impression qu'il avait fait éprouver à la femme de son maître.

- O sidi, vous sondez jusqu'au fond du cœur.

- C'est une bien intéressante aventure, si ce mot convient à la vie d'un saint, dit Mme Morelli, que cette captivité de saint Vincent de Paul à Tunis. Le hasard, ou, pour parler plus exactement, les accidents permis par la Providence ont dû conduire quelquefois en Barbarie des voyageurs dont la vie devenait un roman.

- Nous nous sommes entretenus des martyrs, ajouta Alfred; mais parmi les esclaves rachetés, on rencontre sans doute des personnages qui ont un nom dans l'histoire, ou que leurs aventures mêmes ont fait connaître.

- Cette conjecture bien naturelle est parfaitement fondée, répondit don Gervasio.

- Il y a des hasards vraiment curieux, ajouta M. Morelli. Ainsi, révérend père, la captivité de votre Cervantès à Alger n'est-elle pas une histoire étrange ?

- Étrange et glorieuse pour le poète, dit le trinitaire.

Le monde ne sait point assez qu'il nous doit Cervantès, et par conséquent Don Quichotte.

- Veuillez donc nous raconter ce fait, dit Mme Morelli.

- Michel Cervantès, reprit le trinitaire, est né à Alcala de Hénarès, d'une famille noble, mais sans fortune. Dans son enfance, il était dévoré de la curiosité de lire. Ses premières études se firent à Alcala et à Salamanque. Il vint ensuite à l'école de Madrid, où il obtint l'estime et l'affection de son maître Jean Lopen. Le cardinal Giulio Acquaviva, envoyé par Pie V à Philippe I, s'attacha Cervantès à titre de page ou de camerero ; il l'avait remarqué parmi les jeunes littérateurs qu'il admettait à sa table. Cervantès le suit en Italie, où ils se rendent en traversant, croit-on, le midi de la France. L'Italie, cette terre sacrée des arts, échauffe son génie précoce ; mais après quinze mois il quitte le cardinal pour s'engager les troupes espagnoles. Le 7 octobre 1571, à la bataille de Lépante, il est blessé de trois coups de feu, dont l'un lui brise la main gauche. Honorable souvenir qu'il rappelle plus d'une fois dans ses œuvres.

Bien sé que en la naval dura palestra Perdiste et movimiento de la mano Izquierda.

" Ma blessure, dit-il ailleurs, je l'ai reçue dans la plus éclatante action qu'aient vue les siècles passés et que puissent espérer de voir les siècles à venir. J'aime mieux la garder avec le souvenir d'avoir été à cette journée prodigieuse, que de me trouver sain et sauf à la condition de n'y avoir point assisté. "

Il avait fait l'expédition de Tunis en 1573, et il s'était couvert de gloire, quand il obtint un congé pour revoir sa patrie. Muni de lettres de recommandation adressées à Philippe II par don Juan d'Autriche et don Carlos d'Aragon, vice-roi de Sicile, il s'embarque à Naples sur la galère El Sol, avec don Rodrigue son frère, soldat comme lui. Le 26 septembre 1575, l'escadre d'Arnaut-Mami rencontre la galère espagnole, qui, enveloppée à l'improviste, soutient un combat acharné avant d'amener pavillon. Cervantès échut en partage au capitaine Dali-Mami, renégat grec, homme avare et cruel. Les lettres dont son esclave était porteur allumèrent la convoitise du renégat. Il se crut en possession d'un personnage des plus éminents, et se promit bien d'en tirer une rançon considérable. Dans cette vue, il lui rendit la captivité très dure, à force de vexations brutales et de privations excessives. Mais il avait affaire à une âme intrépide et fortement trempée dans la foi. Cervantès, sans attendre les secours qu'il pouvait espérer d'Espagne, médita les moyens de recouvrer la liberté par force ou par ruse. En 1576, il tente de s'enfuir à Oran avec d'autres compagnons d'esclavage. Il gagne un Maure, qui s'engage à leur servir de guide dans cette route longue et périlleuse.

Ce Maure, dès la première journée de marche, sent le cœur lui manquer ; il craint les châtiments qui le menacent s'il est arrêté comme traître ; il abandonne tout à coup les fugitifs, et ils sont obligés de revenir d'eux-mêmes à Alger, pour éviter un sort plus malheureux. Cervantès subit la colère de son maître, sans désespérer du succès pour une tentative nouvelle.

Cependant son vieux père, apprenant la captivité de ses fils, avait vendu tout ce qu'il possédait pour les racheter. Il leur envoya la somme qu'il avait pu réunir, et y ajouta môme la dot de leurs sœurs, qui n'étaient pas mariées. Dali?Mami, couvant de l'œil ce trésor, n'y vit pas toutefois de quoi satisfaire sa soif, et il déclara que cela suffisait à peine pour la rançon de l'un des deux frères.

Michel exige que Rodriguez accepte sa liberté, et dans l'effusion de fraternels adieux, il le charge d'expédier un navire à un point convenu de la côte, afin de pouvoir lui?même s'évader. Dès lors il s'occupe de préparer sa fuite et celle des esclaves qui mettraient à profit cette belle occasion. Il s'assure le concours de l'esclave navarrais Juan, qui cultivait, à trois milles d'Alger, le jardin du caïd Hassan, renégat grec. El-Dorador, esclave renégat, natif de Melilla, s'engage à leur donner la main.

Or, il y avait dans le jardin du caïd une caverne où se rendirent, au nombre d'une quinzaine, les chrétiens qui devaient s'embarquer sur le navire attendu. " Ils y restèrent enfermés, dit Haedo, sans voir la lumière, les uns sept mois, les autres cinq, les autres moins. Michel les nourrissait au grand péril de sa vie. " Enfin le jour de la délivrance approche. Cervantès, le 20 septembre 1577, va rejoindre ses compagnons dans le souterrain, regrettant de ne pouvoir emporter son ami malade, le docteur Antonio de Sosa.

La frégate si ardemment désirée fut en vue d'Alger le 28, sous les ordres du marin Viana. Elle allait aborder vers minuit, lorsque des Maures passant par hasard l'aperçurent et se mirent à crier : " Chrétiens ! Chrétiens ! Barque ! Barque ! "

Suivant une version, le navire ayant manqué son coup se retira, en renonçant à l'entreprise. Suivant d'autres, il revint le surlendemain; mais l'équipage et Viana, descendus à terre, furent faits prisonniers.

Quoi qu'il en soit. Cervantès et ses compagnons étaient trahis.

Le renégat El-Dorador, effrayé de l'issue de cette tentative, se présente au dey Hassan-Agha et lui révèle le complot, en dénonçant comme plus coupable le R. P. Georges Olibar, de l'ordre de la Merci, commandeur de Valence, et qui était alors à Alger en qualité de rédempteur de la couronne d'Aragon, Mais lorsque tous les fugitifs furent arrêtés, Cervantès se déclara seul auteur du complot, et il appela sur lui toutes les rigueurs dont on menaçait ses complices.

- Quel noble caractère ! dit Alfred.

- Le caïd pendit pour l'exemple Juan le Navarrais.

Cervantès fut rendu à Bali-Mami ; mais le dey Hassan l'acheta cinq cents écus d'or, autant pour s'assurer de sa personne que par spéculation. On peut voir la peinture du bagne de Hassan, où fut jeté Cervantès, dans le chapitre XI de Don Quichotte, épisode du Capitaine captif. Rien n'abattait la hardiesse de l'esclave. En 1578, il essaie de préparer une nouvelle évasion, et, pour nouer des relations avec Oran, il charge un Maure d'y porter une lettre. Mais on arrêta ce messager aux abords de la ville, et ce fut encore une déception accompagnée d'un redoublement de souffrances.

Ce qui est une cause de découragement pour les âmes vulgaires n'est souvent qu'un aiguillon pour les grands cœurs. Aussi, en 1579, ayant appris que le licencié Giron, renégat nommé Abd-er-Rhaman, et natif de Grenade, souhaitait d'abjurer son erreur et de retourner dans sa patrie, Cervantès le détermine à acheter de marchands de Valence une frégate, sur laquelle ils pourront s'enfuir avec d'autres esclaves. Ce projet échoua par le crime d'un traître, Juan Blanco de Pazo. Cervantès, la veille de l'embarquement projeté, s'était enfui du bagne à la maison de l'enseigne Diego Castellano, son ami, mais à la nouvelle de la révélation du complot, il se livra lui-même pour ne pas compromettre Diego; et quand le dey voulut l'obliger à nommer ses complices, il indiqua des esclaves rachetés de la veille, déjà en mer depuis quelque temps.

Hassan Agha fit renforcer les chaînes de cet homme indomptable. Cervantès médita cinq mois, sous le poids des fers, une conjuration formidable. Il ne s'agissait de rien moins que de soulever les vingt-cinq mille esclaves chrétiens dans Alger, et de s'emparer de la ville pour la remettre à Philippe II. Le plan fut habilement combiné. Cervantès, évadé de prison, était sur le point de le réaliser, quand il fut vendu par la trahison de plusieurs renégats. Traîné au palais du dey la chaîne au cou, et suivi de l'appareil du supplice, il étonne Hassan par la fierté de ses réponses, et le barbare lui laisse la vie sauve.

" Si le bonheur de Cervantès, dit Haedo, eût correspondu à son courage et à son adresse, aujourd'hui Alger serait aux chrétiens. Tous ses desseins tendaient à cela. "

Le dey, de son côté, disait : " Quand je suis sûr du manchot, la ville et mes navires n'ont rien à craindre, je suis tranquille. "

Cependant le père de Cervantès, son frère Rodriguez et Andrea, sa sœur, n'épargnaient aucun effort pour obtenir sa liberté. Ils remirent trois cents ducats, dans cette intention, aux pères trinitaires Juan Gil et Antonio de la Bella.

Le 29 mai 1580, ces rédempteurs arrivent à Alger. Hassan, disgracié, partait pour Constantinople, emmenant avec lui le plus précieux de ses captifs. Il n'y avait pas de temps à perdre. Les pères offrirent jusqu'à cinq cents écus d'or en échange de Cervantès. Hassan repoussa la proposition, et il exigea mille écus. Dans cette extrémité, les religieux durent recours à un emprunt, et Cervantès descendit du vaisseau qui allait l'emporter chargé de chaînes en Orient. Il garda aux trinitaires une reconnaissance éternelle.

- C'est un sentiment que le monde, et particulièrement les amis des lettres, doivent partager, dit M. Morelli ; car il est probable que, sans la charité de ces moines, Cervantès était perdu pour jamais, lui et les œuvres qu'il a composées depuis son retour en pagne.

- On ne croirait pas, ajouta Alfred, que le créateur de Don Quichotte et de Sancho Pança, que l'écrivain le plus habile à manier la fine plaisanterie et à exciter le franc rire, ait éprouvé de si longues souffrances dans l'enfer des bagnes. Cela suppose en lui une riche et puissante nature.

- Les aventures de Cervantès, dit M. Morelli, sont une des pages les plus curieuses de l'histoire des esclaves en Afrique. La captivité de Mlle de Bourk ne serait pas moins intéressante pour les jeunes filles.

- Oh ! veuillez nous la raconter, mon père, dit avec empressement Carlotta.

- En 1719, le 22 octobre, la comtesse de Bourk, dans le dessein d'aller rejoindre, à Madrid, son mari, M. de Bourk, ambassadeur du roi en Espagne, s'embarqua sur une tartane génoise qui faisait voile de Cette pour Barcelone. Elle emmenait avec elle son fils, âgé de huit ans, sa fille, âgée de neuf ans et dix mois, l'abbé de Bourk, une gouvernante pour ses enfants, une jeune fille, qu'elle avait prise par charité chez des religieuses de Villefranche, et plusieurs domestiques : en tout onze personnes. Dix-sept caisses plombées renfermaient ses meubles et de précieux objets d'orfèvrerie.

Le 25, un corsaire d'Alger de quatorze canons aperçut en mer la tartane, et détacha vers elle une chaloupe avec vingt Turcs armés, qui s'en rendirent maîtres. Ils se gorgèrent des provisions du bord, en pâtés, en vins et en eau-de-vie, et firent passer l'équipage génois sur le vaisseau corsaire où on le mit à la chaîne. Le capitaine des pirates, hollandais renégat, déclara à Mme de Bourk qu'il ne pouvait se dispenser de la conduire à Alger, où le dey la remettrait au consul de France, avec les personnes de sa compagnie qui étaient sous la protection du même passeport ; et il la laissa libre de rester sur la tartane, où elle avait moins à craindre de l'équipage musulman. Par reconnaissance, Mme de Bourk donna sa montre au capitaine, et elle en offrit une autre au commandant turc chargé des manœuvres de la tartane à la remorque.

Les 28, 29 et 30, une violente tempête se déchaîna, brisa le câble qui liait les deux navires, et la tartane, sans boussole, dirigée par des Turcs sans expérience de la navigation, fut poussée par le caprice des vents et de la mer au port de Collo.

Le commandant envoya deux Maures à la nage, pour reconnaître à terre quel point l'on avait abordé. Les Kabyles, habitants de cette côte, craignaient que ce ne fût un vaisseau chrétien venu avec des intentions hostiles.

Ils furent rassurés bientôt, et l'un des Maures rapporta au commandant là renseignements nécessaires pour prendre la route d'Alger. Celui-ci commit l'imprudence de ne pas lever l'ancre, et de couper le câble afin de partir plus vite. Un vent contraire jeta peu après le navire sur un rocher et le brisa. Mme de Bourk, qui était en prière dans sa cabine, fut noyée avec son fils et ses femmes de chambre. L'abbé et d'autres personnes qui s'étaient retirées vers la proue, s'accrochèrent à la carcasse du navire jeté sur le rocher. Un Irlandais nommé Arthur vit quelque chose qui se débattait dans les flots : il descendit, et trouva que c'était Mme de Bourk. Il la retira, et la mit entre les mains du maître d'hôtel, il s'élança ensuite à la mer, trop confiant dans son habileté comme nageur, et il disparut pour jamais sous les flots.

L'abbé réussit à se cramponner au rocher en enfonçant son couteau dans une fente de la pierre, puis il gagna le rivage avec l'aide d'une rame flottante.

Les Kabyles attendaient sur la plage ; ils s'emparèrent du naufragé, le dépouillèrent jusqu'à la chemise et le maltraitèrent inhumainement. Ils nagèrent bientôt à l'envi vers l'écueil où était Mlle de Bourk. Le maître d'hôtel la leur jeta ; ils la reçurent par une main et par un pied, et la conduisirent sur la grève. En les voyant s'approcher, cette courageuse enfant avait dit : " Je ne crains pas que ces gens-là me tuent; mais j'appréhende qu'ils me fassent changer de religion ; cependant je souffrirai plutôt la mort que de manquer à ce que j'ai promis à Dieu. " Le maître d'hôtel, une femme de chambre et un domestique ne tardèrent pas à rejoindre à terre l'abbé et Mlle de Bourk. Les Kabyles les dirigèrent vers un village de la montagne, en pressant leur marche à force de coups. Les malheureux naufragés teignaient de leur sang les sentiers raboteux. Ils portaient tour à tour la jeune demoiselle. Les habitants du premier dechera ou village qu'on atteignit dans la montagne, les accueillirent par des huées, et les chiens, innombrables comme vous le savez dans les tribus d'Algérie, hurlèrent contre les étrangers, mordirent le laquais et firent une profonde blessure à la femme de chambre.

- Est-il possible, ô Dieu ! s'écria Mme Moretti, quel y ait des hommes aussi féroces que les tigres et les panthères !

- Il est constant, dit Alfred, que tous les peuples barbares ont exercé sur les côtes de la mer ce qu'on a nommé le droit de naufrage. Ils pillaient les vaisseaux qui avaient le malheur d'échouer à leur portée; ils réduisaient en esclavage l'équipage et les passagers, comme s'ils ne devaient ni justice ni pitié à quiconque ne leur est point uni par les liens du droit civil. Le christianisme a réformé ces mœurs chez les barbares du Nord; il n'a pu le faire encore pour tous ceux de l'Afrique.

- Et d'ailleurs, poursuivit M. Morelli, on ne devait à ces Roumis que la mort ou l'esclavage. Les Kabyles se les partagèrent : l'abbé, Mlle de Bourk et l'hôtelier échurent au même maître. La pauvre enfant passa la nuit comme les autres, sur la terre nue, avec des habits encore mouillés de l'eau de la mer et l'esprit troublé de mille frayeurs.

Le dechera se composait d'une cinquantaine d'habitants, logés dans cinq ou six cabanes faites de boue, de roseaux, de branches d'arbre et de bouse de vache ; car, vous ne l'ignorez pas, les Kabyles de la montagne vivent dans de misérables maisons, mais non pas sous la tente, comme les Arabes des tribus. Plusieurs voulaient mettre à mort les chrétiens ; ils leur montraient le feu par menace, brandissaient les yatagans sur leur tête ou les couchaient en joue. L'un d'eux prit par les cheveux Mlle de Bourk, et lui posa sur le cou le fil de son sabre. Les enfants et les femmes ajoutaient des outrages à ces sauvages traitements.

Habiles plongeurs autant que légers et infatigables coureurs, les Kabyles retirèrent de la mer des ballots submergés et les cadavres qu'ils voulaient dépouiller. O horreur ! ils traînèrent sur la plage, à la vue du maître d'hôtel, le corps de Mme de Bourk, lui enlevèrent ses habits, et, pour avoir ses bagues, lui coupèrent les doigts avec des cailloux, de peur de souiller leurs couteaux au contact d'une chrétienne. Ils se firent ensuite un jeu de lancer des pierres sur ces cadavres enflés par l'eau et qui résonnaient sous leurs coups. Au partage du butin, ils vendirent pour cinq livres trois calices ternis par l'eau de la mer, et dont un seul valait au moins quatre cents livres. Ils laissèrent aux naufragés, sans en connaître le prix, quelques livres et une écritoire.

Durant trois semaines de séjour en ce lieu, Melle de Bourk écrivit trois lettres au consul de France à Alger ; mais elles ne furent pas remises. Le bey de Constantine fit sommer les Kabyles de lui envoyer les chrétiens dont il avait appris la capture; mais on lui répondit par un refus et en bravant sa puissance, fût-elle accrue de toutes les forces du dey d'Alger. Tel est le caractère de ces hommes indomptables et qui jusque aujourd'hui n'ont pas courbé la tête sous le joug étranger. Ils envoyèrent les chrétiens à leur cheikh, en résidence à Koukou. Celui-ci, après une délibération de la djema, ou assemblée des principaux du village, les rendit à leurs premiers maîtres. Durant ces voyages, les infortunés se crurent plusieurs fois à deux doigts de la mort ; ils éprouvèrent des angoisses et des privations inouïes. Cependant les enfants se familiarisèrent peu à peu avec Mlle de Bourk, et lui procurèrent la douceur d'un peu de lait qu'on lui servait avec le pain.

Elle écrivit au consul une quatrième lettre, qui parvint au dey le 24 novembre. Celui-ci la fit remettre à M. Dusault.

La jeune fille racontait avec simplicité, mais de manière à exciter les larmes, tout ce qui était arrivé : elle conjurait que l'on eût compassion de leur triste sort et qu'on vint les secourir. Les pères Comelin, de la Motte et Bernard, de l'ordre de la Trinité, qui se trouvaient alors à Alger, offrirent leurs services. Mais ils n'avaient pas besoin d'animer le zèle de M. Dusault, qui connaissait d'ailleurs la famille de Bourk.

Il expédia une tartane française avec des provisions et une lettre du dey au grand marabout de Bougie, dont le caractère était respecté des Kabyles de cette contrée. Le marabout, ayant reçu les lettres et les explications nécessaires, monta à cheval, accompagné du drogman de la tartane, d'un marabout de Djigelly et de quelques Kabyles. Ils arrivèrent, à cinq ou six jours de Bougie, dans la montagne où étaient les chrétiens. Les Kabyles s'apprêtaient à se défendre de l'intérieur de la cabane où ils tenaient leurs prisonniers ; mais ils s'enfuirent lorsque le marabouts frappèrent à la porte : la malédiction des marabouts est plus redoutée en Kabylie que les forces d'une armée.

Les chrétiens, à ce tumulte, crurent leur dernière heure arrivée ; mais le marabout El -Kébir, s'approchant de Melle de Bourk, lui donna la lettre du consul et dissipa leurs terreurs. Le lendemain il manda les Kabyles qui s'étaient enfuis, et ils vinrent lui baiser les mains.

Toutefois il eut beaucoup de peine à leur faire comprendre qu'ils devaient rendre les chrétiens, parce qu'ils étaient Français, et que la paix régnait entre la France et le dey d'Alger. Il convint que les Kabyles n'étaient point sujets du dey ; mais il fit observer que les côtes de Kabylie étaient néanmoins respectées par les navires de guerre français, à raison des traités avec les Algériens.

Nos esclaves, témoins de ces contestations, ne savaient pas s'il fallait espérer encore. Enfin les Kabyles consentirent à les relâcher, en exceptant Mlle de Bourk. Le cheikh voulait absolument la garder et la donner en mariage à son fils, âgé de quatorze ans ; " Fût-elle fille du roi de France, disait-il, mon fils ne serait pas indigne de l'avoir pour épouse. "

Le marabout dut prendre le cheikh à part afin de combattre ses prétentions inflexibles. Il ajouta aux raisonnements des sultanis d'or qui leur donnèrent beaucoup de poids. Mlle de Bourk fut livrée avec les autres captifs, pour neuf cents piastres payables très prochainement. Le marabout laissa un Turc en Étage et des joyaux de ses femmes en garantie. Grande fut la joie des chrétiens quand ils prirent le chemin de Bougie, où la tartane les attendait. Ils logèrent, durant le trajet, dans les cabanes ou tezaka des Kabyles. Un soir, tout en préparant un sale plat de couscous aux marabouts, une de ces vieilles femmes, d'une laideur monstrueuse qu'on ne trouverait guère en pays chrétien, se déchaîna contre les montagnards qui n'avaient pas tué les captifs . " Elle l'aurait fait, s'écriait-elle, si ces Roumis étaient tombés entre les mains de son mari. "

A la vue de telles dispositions, les naufragés hâtaient de leurs vœux le moment où ils quitteraient cette terre inhospitalière. Ils s'embarquèrent le 10 décembre à Bougie, et le 13, à la pointe du jour, ils entraient au port d'Alger.

Un coup de canon d'un vaisseau français signala leur arrivée impatiemment attendue. Ils furent reçus avec bonheur à l'hôtel du consul. M. Dusault, prenant par la main Melle de Bourk, la conduisit à la chapelle, où elle entendit la messe, ainsi que ses compagnons d'infortune. On chanta ensuite un Te Deum d'action de grâces, et tous les chrétiens qui assistaient à la cérémonie avaient peine à retenir leurs larmes. Des Turcs et des Juifs qui s'étaient introduits dans l'hôtel parurent eux-mêmes touchés du spectacle dont ils furent témoins. " Nous tirâmes avec plaisir de nos caisses, dit le père Comelin, les neuf cents piastres (un peu plus de cinq mille francs), qu'on envoya à l'instant même, chez les Juifs, afin de les blanchir, suivant le goût des Maures des montagnes. " M. Dusault y joignit des présents pour le grand marabout et les autres officiers qui lui avaient rendu un si bon office. Il en chargea le Maure qui était venu de la part du marabout et n'attendait que l'occasion de retourner à Bougie.

Ainsi furent délivrés de la captivité Melle de Bourk et ses serviteurs. Ils louaient extrêmement la force d'âme de cette enfant, au milieu de l'infortune et des misères qui ne lui avaient point enlevé un certain air de noblesse et d'heureuse éducation. Dans sa foi vive et sa raison précoce, elle encourageait elle-même les autres à souffrir la mort plutôt que déroger à la religion de Jésus-Christ.

- On pourrait, dit le père Gervais, comparer cette Héroïne au jeune Tobie, qui, emmené captif à Ninive, soutint ses compatriotes par ses exemples, et ne laissa rien paraître en ses actions qui tint de l'enfance: Quumque esset junior omnibus, nihil tamen puerile gessit in opere.

Durant les premiers temps de ma résidence à Alger, continua le moine, on parla beaucoup de votre savant compatriote M. Arago, dont les aventures en Afrique sont également fort étranges, Il était occupé, en 1808, à mesurer, pour servir à la détermination de l'arc du méridien, la hauteur du clop de Galazo, la plus haute montagne de Majorque, lorsqu'une insurrection éclata dans Palma contre les Français. La foule s'imagina que les signaux de feux allumés sur la montagne par le savant avaient pour but de diriger l'escadre française. On se précipita au clop de Galazo afin de s'emparer du jeune homme, mais, prévenu à temps, il revêtit le costume du pays, et, comme il en parlait très-bien la langue, il trompa les exaltés qui le cherchaient. A Palma, ses amis ne trouvèrent pas de meilleur moyen pour sauver sa vie que de l'emprisonner au château de Belver. En s'y rendant, il faillit être exterminé par l'émeute. On ménagea ensuite son évasion, et il s'embarqua sur une chaloupe munie d'une provision de pain et d'oranges. Il fuyait avec M. Bertmy, officier d'ordonnance de Napoléon. La chaloupe échappa, grâce à son exiguïté, aux navires anglais qu'elle aperçut en mer, et, le 1er août, elle entra dans le port d'Alger.

Le 8, les fugitifs partaient pour Marseille sur un navire algérien, avec des passeports du consul d'Autriche. Le navire fut pris par un corsaire espagnol de Palamos et conduit à Rosas. Là M. Arago se trouva de nouveau dans un péril imminent, parce que la perfection avec laquelle il parlait l'espagnol le faisait regarder comme originaire d'Espagne et traître à son pays. Il ne pouvait d'ailleurs se déclarer Français. On le jeta dans un fort de Rosas, puis dans un souterrain où s'entassaient les prisonniers musulmans et chrétiens rongés de vermine.

Il réussit à faire connaître leur sort commun au dey d'Alger par une lettre. Celui-ci menaça la junte espagnole, qui gouvernait en Catalogne au nom de la nation, de déclarer la guerre à l'Espagne si l'on ne rendait le bâtiment capturé. Cette menace obtint un succès immédiat, et M. Arago fit voile sur le même navire de Rosas à Marseille.

Mais le mistral pousse avec furie le vaisseau sur les côtes, de la Sardaigne, qui était alors en guerre avec Alger.

On manœuvra pour s'écarter. Après plusieurs jours d'une navigation malhabile, on découvrit qu'on était à Bougie au lieu d'entrer à Majorque. La saison ne permettait pas de naviguer sur la côte d'Afrique pour regagner Alger. M. Arago résolut de se déguiser en Arabe et de se rendre par terre en cette ville, sous la protection d'un marabout.

Il effectua heureusement ce voyage, que nous tiendrions presque aujourd'hui pour impossible. Mais, à son arrivée, une révolution éclate ; un nouveau dey réclame de la France une dette prétendue, et, sur un refus, inscrit le consul français et tous vos nationaux sur le registre des esclaves, avec menace de les envoyer au bagne. M. Arago fut mis à l'abri de cet orage par le consul de Suède ; et, lorsqu'on eut payé la rançon des Français, il s'embarqua de nouveau pour Marseille sur un corsaire algérien. Ce navire fut arrêté par deux frégates anglaises ; mais de fausses manœuvres lui permirent de s'échapper et d'entrer au port de Pomègue, où le futur secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences vit enfin le terme de ses fabuleuses aventures.

- Hé quoi ! dit Alfred, sous l'Empire les Algériens osaient encore inscrire un consul de France au nombre des esclaves ?

- Oui, répondit le moine, et la course continuait au XIXe siècle, malgré les répressions et les expéditions nombreuses dont nous avons précédemment parlé. Ainsi Tunis, au commencement de ce siècle, retenait encore en esclavage toute la population de l'île sarde de San-Pietro, enlevée d'un seul coup, en 1798, au nombre de plus de neuf cents personnes !. Les corsaires firent cette capture durant la nuit, et ils entassèrent à fond de cale les hommes enchaînés, les vieillards, les femmes, les enfants, hurlant de terreur et de désespoir. Il fallut de, longues négociations, l'intervention du consul de France pour les racheter, quatre ans et demi plus tard, et au prix de deux cent cinquante mille francs, non compris soixante-dix mille francs exigés comme rançon d'esclaves sardes enlevés en d'autres circonstances.

- Comment donc, demanda Mme Morelli, l'Europe a-t-elle mis fin à ces lamentables excès ?

- Au congrès de Vienne, répondit le religieux, l'Angleterre promit, en échange des îles Ioniennes, de protéger le commerce européen contre les Barbaresques. Elle obtint en effet quelques réparations à Alger, à Tunis, à Tripoli.

Alger refusa, toutefois, de consentir à l'abolition de l'esclavage des Européens et à traiter les prisonniers comme ils le sont en Europe. Cette concession avait été faite dans les autres régences, malgré la rage des janissaires. Bientôt les Algériens mirent en prison le consul d'Angleterre ; à Bône, on massacra les corailleurs ; à Oran, des chrétiens subirent le même sort, et des corsaires pillèrent un village de Sardaigne, dont ils enlevèrent deux cents habitants. Ces atrocités ramenèrent devant Alger, le 27 août 1816, la flotte anglaise sous les ordres de lord Exmouth. Il envoya un parlementaire, qui revint sans réponse, et le feu commença.

Le bombardement causa de grands désastres dans la ville ; mais la flotte souffrit beaucoup du canon des Turcs, et lord Exmouth fut heureux que le dey Omar consentit à signer la paix aux conditions proposées avant le combat : délivrance sans rançon des esclaves chrétiens, abolition de l'esclavage des Européens, et réparations diverses en excuses ou en argent. Les janissaires accusèrent Omar de lâcheté, bien qu'il se fût montré d'une grande bravoure pendant l'action, et il fut peu après obligé de tendre le cou au lacet que des conjurés lui présentèrent. C'était le 8 septembre 1817.

Ali-Khodja, monstre de luxure et de cruauté, lui succéda. Il se renferma dans la Casbah, où il mourut de la peste, en 1818, après avoir fait tomber plus de quinze cents têtes pour assurer sa puissance. Hussein, le dernier dey d'Alger, voulut, au mépris du traité de 1816 et des conventions antérieures qui l'engageaient vis-à-vis de la France, donner quelque satisfaction aux Algériens, qui souffraient et se plaignaient de la cessation de la piraterie. Bien que M. Deval, consul de France, eût consenti à porter de soixante mille à deux cent mille francs la redevance annuelle de la compagnie française pour la pêche du corail, les faits de piraterie recommencèrent par le pillage de bâtiments qui naviguaient sous pavillon français, et les infractions aux règlements maritimes se multiplièrent de façon à porter une grave atteinte à l'honneur de l'Europe comme à ses droits.

En 1818, un brick français fut pillé par les habitants de Bône, et l'on ne put obtenir de réparation. En 1823, on viola, sous prétexte de contrebande, la maison du consul de France à Alger. On captura des bâtiments romains protégés par le pavillon français, et l'on s'empara de marchandises françaises sur des navires espagnols, où, suivant les traités, elles devaient être respectées.

La France, particulièrement insultée, le fut une dernière fois, mais d'une manière sanglante, le 27 avril 1827, dans la personne de son représentant. Le dey frappa M. le consul Deval d'un chasse-mouches en plumes de paon qu'il avait à la main. Ce fut l'occasion de l'expédition d'Alger, qui écrasa pour jamais ce nid de pirates. Charles X ne comprit peut-être pas toute l'étendue de la mission providentielle qu'il remplissait ; mais la conquête d'Alger n'en est pas moins un magnifique adieu de la dynastie des Bourbons à la France : cette famille avait fait de trop grandes choses pour tomber autrement.

Que la France marche maintenant dans les voies où Dieu la pousse ! Qu'elle réalise, par des moyens en rapport avec notre temps, les desseins de saint Louis, d'Henri IV et de Napoléon ! L'abolition de la piraterie et de l'esclavage des chrétiens n'est qu'un premier résultat, le commencement d'une grande œuvre.

Déjà l'influence de la France et le respect mêlé de crainte qu'elle inspire sur ces rivages barbares, ont porté quelques fruits. Non-seulement les corsaires ont disparu, non-seulement l'esclavage des Européens a cessé, en vertu de lois portées par les princes musulmans eux-mêmes ; mais ces princes commencent à rayer du code infâme de Mahomet la consécration de l'esclavage en général. Si la mesure est encore incomplète, c'est que le temps et la prudence ont leur part dans ces réformes.

Le 8 août 1830, M. Matthieu de Lesseps, consul général, obtenait aisément, sous l'impression de la conquête d'Alger, une convention par laquelle Hussein, bey de Tunis, abolissait pour toujours dans ses États la course des pirates et l'esclavage des chrétiens; et le neveu de Hussein, Sidi-Ahmed-Pacha-Bey, arrivant au pouvoir, en 1837, interdisait absolument la vente à l'enchère des esclaves de toute race, et fermait le marché où cet odieux trafic se faisait publiquement.

C'est le même pacha qui autorisa Louis-Philippe à ériger la chapelle Saint-Louis, sur l'emplacement de la citadelle de Carthage. On lui doit encore la destruction du Bordj-er-Riouss, dans l'île de Djerba, aux frontières des régences de Tunis et de Tripoli.

- Qu'était-ce donc ? dit Alfred.

- C'était une pyramide de trente pieds de haut sur cent trente de circonférence, et bâtie avec des crânes de chrétiens ; de là son nom de Bordj-er-Riouss (la Tour desTêtes). Selon le voyageur Paul Lucas, ce monument lugubre avait été construit par le cheik Arcan, conquérant de l'île sur la chrétienté. Je ne sais de quelle conquête Paul Lucas veut parler; mais il est certain que les Espagnols auraient démoli cette pyramide, si elle eût existé au XVIe siècle, quand ils se rendirent maîtres de Djerba. Il est raisonnable de croire qu'elle date plutôt de leur expulsion, en 1660, lorsque Alvar de Sande, après un combat des plus héroïques dont l'histoire fasse mention, remit son épée à l'amiral turc Piali-Pacha.

Les hommes que Sande commandait se firent tuer jusqu'au dernier. Seul il resta debout et blessé, et il ne voulut se rendre qu'au pacha lui-même.

Les crânes et les débris des squelettes de ses généreux compagnons d'armes formèrent ce Bordj-er-Riouss, dont la base était en pierres de taille. En 1846, Mgr Fidèle Sutter, après une visite pastorale à Djerba, parla au consul français à Tunis de ce monument du triomphe des musulmans sur les chrétiens, et de l'impression pénible qu'il en avait ressentie. On fit des instances auprès du bey pour sa destruction.

Elle fut décrétée en 1847. Le révérend père Gaetano de Ferrare, ministre capucin en résidence à cette île, recueillit les crânes et les ossements. On les transporta au cimetière chrétien, où ils furent déposés dans une grande fosse. Tous les chrétiens de Djerba assistèrent à cette cérémonie.

Parmi les os, on avait découvert une petite croix. Le père Gaetano, dans un voyage à Rome, en septembre 1849, la présenta au saint-père Pie IX, qui l'accepta volontiers comme un pieux et touchant souvenir.

Ce soir, du moins, dit Mme Morelli, nous respirons librement.

- Il nous semble, révérend père, que vous nous enlevez un poids de dessus le cœur, ajouta Alfred; nous avons vu, grâce surtout à la France après Dieu, la fin d'une grande calamité, la réparation d'un grand déshonneur, la punition d'une grande iniquité : l'esclavage des chrétiens en Afrique n'est plus qu'un souvenir.

- Et nous avons fait plus, dit M. Morelli, puisque nous avons donné l'exemple et le signal déjà suivi de l'affranchissement universel des esclaves dans les pays musulmans.

- El-hamdou lillahi, Rabbi, el-salemyna, er-rahman, er-rahym ! - Louange à Dieu, maître de l'univers, le clément, le miséricordieux ! "

Fatma jetait cette exclamation au moment où la conversation finissait, et où l'on se retirait pour aller prendre le repos de la nuit.

" Tu n'oublies point, dit Alfred, les formules de prières musulmanes.

- Oh ! répondit Carlotta, cette formule est musulmane ; mais le cœur dont elle s'échappe ne l'est déjà plus. "

A SUIVRE

|

CONTE EN SABIR

Par Kaddour

|

|

LI CHACAL QUI YANA PAS SA QUEUE

FABLE IMITEE DE LA FONTAINE!

Un vio chacail, ma tot a fi digordi

Qui coni quisqui ci por trapi les poli

Por mangi li lapin y li pitit moton,

On chacail qui ji soui canaille por di bon :

On jor por sa queue, on zarabe (sans sabatte)

Il attrape cit chacail ;

Comi la por ji m'en aille,

Y tire mon zami :

Tout d'un coup y si sauve, y cor afic son patte

Ma sa queue son fini.

Y vian à son mison, tot à fi coilloné

Sa femme quand il y voir, y sa fouti di Ioui.

Li chacail son pensi : " Pas bisoan di bloré,

Ji va sarché quiqu' soge y poui

Ji ti fir voir quisqui fir on chacail

Qui yana one blissour qui viann dans one bataille. "

Li jor qui li chacails y viannent bor la Djemmâa,

Y dimande la barole à mosiou présidann,

Y voilà quisqui dire :

- " Ji si pas bourquoi fir, li mon Dio y nos a

Douni cit micanique, por ji traîne por tirre.

Borquoi fir qui j'en a cit queue

Qui son lourd, qui s'accroche, quand ji marche la brosaille

Qui tojor ji son cause, ji peu pas ji m'en aille.

Si ti yana bon lite

Vos fir quisqui ji di, tos vo copi la queue. "

- " Por sûr ti n'y pas bite,

Ji crois ti a rison,

(Qui son barli por loui, Mosiou li présidann)

Ma fit voir vot darrière, ji dira s'il y a bon

Si la queue pas bisoann. "

Quand misio li chacails, y son voir cit kouffa

La queue j'yana pas

Y son crivi por rire, di loui y son fouti.

Pas moyann bor barli, tot suite y son bard

Afic la queue droite, y fir gran fantasia.

Li vio chacail y rage, porquoi y n'en a pas.

MORALE

Ji voir qui li zami, cit. tos di saloperi

Si on jor one poli d'on zarabe ti a pri.

Tot souite la Djemmâa, y vos donne one mardaille

Y moi qui ja perdu, mon queue dans one bataille

Y sa fouti di moi

Y parc' qui son bocoup, par force y fir la loi.

|

|

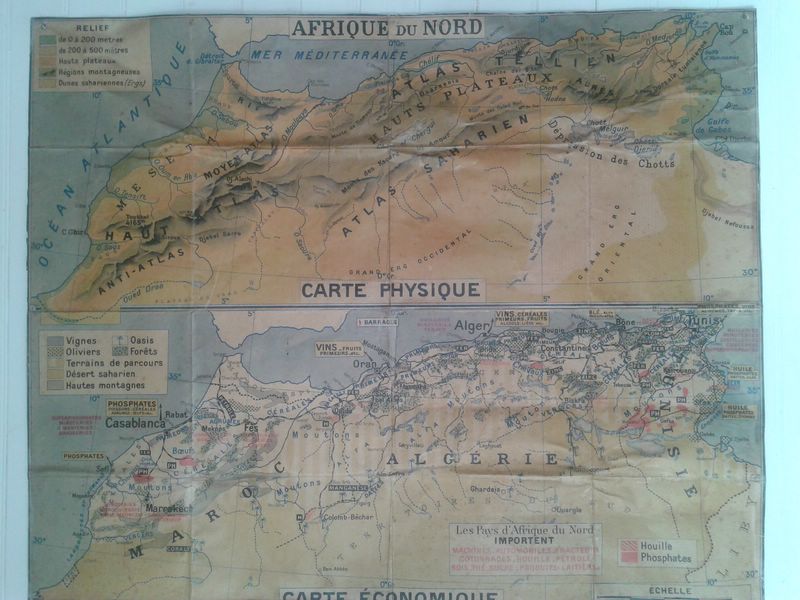

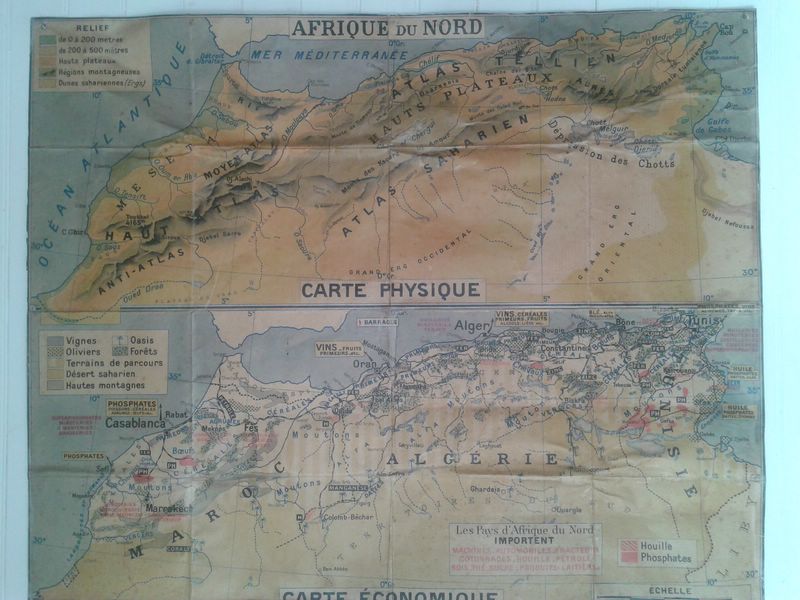

CARTES D'ALGERIE

De M. Gérard Mayer

Envoi de M. Duchenne

|

Des cartes que l'on trouvait sur les murs de nos Ecoles en Algérie

|

|

MES SOUVENIRS

Par Mme ETIENNE Paulette (93 ans)

|

|

LES PETITS METIERS DE CHEZ NOUS

- LES BOUSSADIAS -

Qui de nous, ne se souvient des Boussadïas ? je ne sais pas si l'orthographe est correcte sais ce dont je suis sûre c'est de la terreur qu'ils inspiraient aux enfants. Un beau jour, sans qu'on sache pourquoi ni comment, ils apparaissaient dans nos rues, s'annonçant par de petits tapotements sur leurs tam-tam: Ils allaient toujours par deux, tout noir, le "musicien" et le "danseur", plus très jeunes tous les deux.

Le danseur, plutôt grand, frappait d'abord par son accoutrement, dessus ses vêtements, il portait une ceinture de laquelle pendaient, attachée par la queue, des peaux de chacal; sur sa tête une espèce de mitre décorée de perles multicolores et de nombreux débris de miroirs et de verre dans lesquels le soleil se reflétait en mille éclats; ses pieds étaient chaussés de sandales et il tenait un tam-tam à la main.

Le musicien, lui, n'avait rien de spécial, il portait une espèce de sac accroché à l'épaule et son tam-tam sur lequel il tapait en cadence en chantant une mélopée. Les enfants attirés par le bruit leur faisaient escorte mais à distance respectueuse.

Aux fenêtres des têtes apparaissaient, les enfants faisaient cercle. Alors le rythme des tam-tam s'accélérait; le danseur, d'abord lentement, se mettait à faire une espèce de gigue se dandinant et sautant d'un pied sur l'autre, puis suivant la cadence du tam-tam il saccadait sa danse se mettant à tourner comme un derviche. Les dépouilles de chacals s'élargissaient autour de lui, sa mitre brillait de tous ses éclats de verre. Dans sa face noire ses yeux roulaient comme des billes, il tirait la langue qui nous paraissait énorme, toute rouge comme celle du diable. De temps à autre il faisait semblant de se précipiter vers la ronde des enfants qui s'éparpillaient en poussant des cris aigus et qui revenaient aussitôt excités et apeurés.

Bientôt le rythme se ralentissait et des fenêtres les piécettes tombaient, tintant sur les pavés. parfois un enfant plus courageux qu'un autre se précipitait pour la ramasser et rouge d'excitation et de crainte, un pied en arrière pour se sauver plus vite, la lui jetait vivement dans la main.

Sur un dernier roulement de tambour, ils reprenaient leur chemin; toujours suivis de quelques gosses, ils reprenaient leur danse plus loin, puis, on ne les revoyait plus, ils avaient dû regagner leur mechta ou leur douar, attendant la belle saison pour réapparaître. Mais que sont-ils devenus?

Paulette ETIENNE

|

|

| HISTOIRE DES VILLES DE LA

PROVINCE DE CONSTANTINE N°9

PAR CHARLES FÉRAUD

Interprète principal de l'Armée auprès du Gouverneur général de l'Algérie.

|

|

LA CALLE

ET DOCUMENTS POUR SERVIR A L'HISTOIRE

DES ANCIENNES CONCESSIONS

FRANÇAISES D'AFRIQUE.

Au GÉNÉRAL FORGEMOL

Ancien Capitaine Commandant supérieur,

du Cercle de La Calle

Le Chevalier d'Arvieux, Consul à Alger en 1674.

Cependant le Gouvernement français qui voulait terminer cette ridicule affaire, fit partir pour Alger, en janvier 1674, l'auteur des mémoires dans lesquels nous trouvons le récit des événements dont il est question ici.

A ce moment, le Consulat d'Alger se trouvait vacant parce que le Dey avait renvoyé en France le Consul du Bourdieu sous le prétexte qu'il avait favorisé l'évasion de plusieurs Esclaves qui s'étaient sauvés à bord des vaisseaux de guerre Français qui passaient quelquefois à Alger. Cela avait causé une Sédition dans la Milice barbaresque qui était prête rompre la paix. On en était venu jusqu'à refuser le salut à des vaisseaux du Roi de, France et à ne pas leur donner les provisions de bouche dont ils avaient besoin La mission du Chevalier d'Arvieux était donc extrêmement délicate: il s'agissait, pour lui, de régler non-seulement les affaires du Bastion, mais encore celles du Roi. Il fallait entretenir avec les Algériens une paix qui était indispensable au commerce, que la quantité de Corsaires, sortant de leurs Ports, aurait pu troubler.

Avant de quitter Marseille, le Chevalier d'Arvieux proposa un accommodement aux divers intéressés dé la Compagnie du Bastion. Grâce à sa médiation, on finit par tomber d'accord et la transaction était signée chez un Notaire. Arnaud s'obligeait â remettre le Bastion à de La Font, et Estelle à quitter Alger et repasser en France. La Compagnie s'obligeait à donner douze mille écus à Arnaud comme dédommagement, à obtenir son amnistie en bonne forme et à payer toutes les dettes de l'Établissement. - Tout semblait terminé, mais de La Font allait secrètement chez un Notaire faire une protestation contre la transaction qu'il avait signée, sous prétexte qu'il avait été violenté et forcé à faire cet accommodement. Il obtint ensuite des Lettres de Rescision quelque temps après le départ de d'Arvieux, qui ne parurent que quand celui-ci fut arrivé à Alger et qu'il y fut arrivé lui-même, pour se mettre en possession du Bastion et de La Calle. Cela mit les affaires dans le même état qu'elles étaient auparavant.

Le Chevalier d'Arvieux raconte maintenant dans ses Mémoires les intrigues ourdies contre lui, dès son embarquement à Alger, par des compatriotes indignes qui, pour sauvegarder leurs intérêts, eurent l'infamie faire subir au Consul, représentant de leur Nation, l'affront d'être renvoyé par le Gouvernement barbaresque. Cet incident est un curieux tableau de mœurs l'époque, que je n'hésite pas à relater ici en donnant le récit textuel de d'Arvieux : " Parti de Marseille, le 1er septembre 1674, la barque sur laquelle était d'Arvieux touchait à Bougie, 6, où elle s'arrêta deux jours.

Le 10, ajoute-t-il, nous arrivâmes à Alger, vers les trois heures de l'après-midi. Nous mouillâmes et saluâmes la Ville, et un peu après le Dey passa auprès de nous dans un petit bateau, accompagné seulement de deux personnes. Nous le saluâmes de cinq coups de canon. M. Le Vacher, Vicaire Apostolique, vint me saluer avec Sid Ali, Renégat, Janissaire et Trucheman de notre Nation. Il me dit de la part du Dey que j'étais le bienvenu et que je pouvais débarquer avec mon Équipage.

" Je fis mettre quelques hardes nécessaires dans la chaloupe ou je m'embarquai avec mes gens, M. Le cher, le Trucheman et quelques Marchands. La barque me salua de toute son artillerie, et je fus salué tous les Bâtiments Français, Anglais et Livournais qui tirèrent chacun cinq coups de canon. J'avais mon épée au côté, ma canne à la main et un habit assez propre pour être distingué de tous ceux qui m'accompagnaient.

" Nous mîmes pied à terre à la Porte de la Pêcherie, et ayant traversé la grande rue du Marché, nous entrâmes dans le lieu où se tient le Divan de la Milice. Ils l'appellent la Maison du Roy (l'ancienne Janina sur la Place du Gouvernement), non pas qu'il y ait un Roy à Alger, mais parce que la Milice du Grand Seigneur y reçoit sa paye, qu'on y traite les affaires de l'État et que le Pacha, qui représente sa personne, y fait sa résidence.

" Nous traversâmes une grande cour où nous ne trouvâmes personne, la garde étant déjà retirée et le Dey étant encore à la Marine. Son gendre, appelé Baba Hassan, y était assis dans un coin. Je trouvai un homme de fort mauvaise mine et habillé d'une manière peu convenable à une personne qui était la seconde de l'État et réellement la première en puissance et eu autorité à cause du grand âge et de la faiblesse du Dey. Je ne l'aurais jamais connu pour ce qu'il était si le Trucheman ne me l'avait dit et si je n'eusse pas remarqué les révérences que lui faisaient ceux qui l'approchaient. Après que je l'eus salué, il ne se donna pas le temps d'écouter mon compliment. Il m'en fit un de fort mauvaise grâce et fort impoli, mais qui convenait à un homme de son caractère, brutal, emporté, et n'ayant que les manières d'un vrai paysan, tel qu'il était. Il se leva sans regarder personne et se mit dans une colère furieuse contre Sid Ali, le Trucheman, de, ce qu'il m'avait fait débarquer sans attendre qu'on eût délibéré avec le Dey si on devait me recevoir, parce qu'il savait que, sous prétexte d'exercer le Consulat, on ne m'envoyait que pour favoriser les pernicieux desseins de la Compagnie du Bastion contre leur bon ami Arnaud et pour établir le nommé de La Font qui avait conspiré contre la vie du Dey et la sienne. Le Trucheman demeura si interdit qu'il ne put répondre un mot. Je pris la parole et je lui dis qu'on ne recevait point ainsi les gens qui venaient, à Alger, de la part du Roy, sous la bonne foi de la paix, et je lui tournai brusquement le dos appelant mes gens pour m'en retourner à la barque. Baba Hassan se repentit sur-le-champ de sa brutalité. Il envoya le Trucheman après moi et pria M. Le Vacher de me radoucir et de me mener à la maison Consulaire, et que le lendemain j'aurais audience du Dey.

Nous arrivâmes à la maison Consulaire. J'y fus complimenté de tous les Français, du Consul d'Angleterre, des Pères Mathurins Portugais qui étaient à Alger pour le rachat des Esclaves de toutes sortes de nations ; car les Esclaves ont toujours recours au Consul de France, selon les capitulations, parce qu'il est censé Consul de toutes les nations qui n'en ont point auprès de cette République de Larrons.

J'appris qu'avant mon arrivée le sieur Estelle, instruit par les lettres de la dame Arnaud de mon voyage, avait fait entendre au Dey et à son gendre que, pendant mon séjour à Marseille, j'avais brouillé les affaires du sieur Arnaud ; que j'étais entretenu par la Compagnie du Bastion ; que le Consulat qu'on m'avait donné n'était qu'un prétexte que le Roy prenait pour se servir de moi contre les intérêts de la République d'Alger et qu'on ferait fort bien de me renvoyer au lieu de me recevoir.

Ces raisonnements tout défectueux qu'ils étaient, avaient engagé le Dey d'écrire au Roy et de le prier de ne point me donner cette Commission si je devais ouvrir la bouche pour lui parler du Bastion et de sa Compagnie, et que si le sieur de La Font y venait, il en ferait un exemple et qu'il l'enverrait pieds et poings liés comme un criminel qui avait attenté à sa vie la dernière fois qu'il était venu dans le pays. Le sieur Estelle vint, le même jour, me faire ses froids compliments sur mon arrivée. Je les lui rendis de la même manière et sans entrer dans aucun détail avec lui, mais je ne pus m'empêcher de lui dire que si je m'apercevais qu'il me traversât, j'en donnerais avis à la Cour et qu'il pourrait s'en repentir.

Le jour suivant, 11 septembre, M. le Vacher et le Trucheman s'en allèrent voir le Dey, de grand matin, et lui parlèrent assez vigoureusement sur la manière dont son gendre m'avait reçu en arrivant. Ils lui firent connaître que j'étais dans le dessein de me rembarquer, et qu'il en pourrait arriver du désordre, et l'assurèrent que je ne me souciais plus d'avoir audience, après ce qui m'était arrivé le jour précédent.

Le bonhomme appelé Hadji Mohamed, âgé de plus de quatre-vingts ans, lui répondit que son gendre n'avait été en colère que parce que le Trucheman m'avait fait débarquer sans attendre qu'il fut de retour de la marine, dans l'intention où il savait qu'il était d'envoyer au devant de moi les Officiers du Divan pour me recevoir en cérémonie et honorer ma personne et mon caractère tout autant qu'il dépendait de lui et qu'il me priait de le venir voir aussitôt que je pourrais.

En effet, le Chevalier d'Arvieux fut reçu en audience par le Dey et le Pacha.

" Le sieur Estelle, ajoute-t-il, vint ensuite me proposer des moyens pour mettre de La Font en possession du Bastion et l'y établir à la place d'Arnaud ; mais je connaissais trop cet homme pour m'ouvrir avec lui je lui dis pour toute réponse que je ne me mêlais point de ces affaires-là.

Le 15, j'envoyai mes présents au Pacha, au Dey et à Baba Hassan. Ils consistaient en draps de Hollande couleur de feu, en brocards de soie et en boîtes de confitures, qui valaient chacun environ 200 piastres. Outre cela, j'envoyai une veste couleur de feu au Kihaïa du Pacha. Tous ces présents furent bien reçus, mais comme le Dey et Baba Hassan voulaient être distingués du Pacha et avoir leur présent en argent, ce qui est contraire à la coutume, ils me renvoyèrent le même jour les draps et les brocards, disant que cette couleur n'était pas à leur usage, qu'ils ne me demandaient rien et que les confitures suffisaient pour régaler leurs petits enfants. Je leur fis offrir d'autres étoffes, ils me remercièrent en disant qu'ils me parleraient de cela dans une autre occasion. Un des domestiques du Dey, à qui j'avais fait une gratification, vint m'avertir que le sieur Estelle voulant me rendre désagréable au Dey, l'avait dégoûté de mes présents, en lui disant que, selon les apparences, je ne venais pas de la part du Roy, puisque je lui faisais un présent si médiocre ; que je n'étais qu'un homme que la Compagnie du Bastion avait supposé pour en chasser Arnaud. Le Dey et son gendre le crurent et m'envoyèrent le Trucheman me faire défendre de me mêler de ces affaires, parce qu'ils ne voulaient rien avoir à démêler avec leur ennemi irréconciliable, de La Font. Je leur envoyai dire que je ne m'en mêlerais jamais de mon chef, mais que si le Roy me l'ordonnait, je serais obligé de lui obéir.

Le 16, dans une audience, je représentai au Dey que j'étais surpris qu'il m'eut renvoyé mes présents après les avoir reçus, que je voyais bien par-là qu'on me rendait de mauvais offices auprès de lui, et qu'on lui voulait persuader que j'étais d'intelligence avec des gens qu'il croyait être ses ennemis, ce qui n'était point.

Le Dey me répondit qu'il était maître du Bastion : qu'il le donnerait à qui bon lui semblerait ; qu'il était content du sieur Arnaud, parce qu'il avait de l'amitié pour lui et qu'il lui tenait parole sur tout ce qu'il lui avait promis ; qu'il n'y souffrirait jamais le sieur de La Font, à cause de sa conspiration, et que je ne devais me mêler que des choses qui regardaient ma charge, si je voulais bien vivre avec eux.

Le 21 on reçut nouvelle du Bastion que le sieur Arnaud y était mort le 10 du mois précédent : une fièvre violente avait emporté l'opiniâtre Marseillais. Le sieur Estelle vint me le dire et me demanda mon sentiment sur ce qu'il y avait à faire pour la conservation de ce commerce. Je lui répondis que le Dey m'avait défendu de m'en mêler, mais que s'il m'en parlait le premier, je verrais ce que j'aurais à lui répondre. Je fus bien aise de trouver cette occasion de mortifier le sieur Estelle pour les embarras qu'il m'avait causés depuis mon arrivée. La mort d'Arnaud faisait croire que la querelle entre les associés était finie ; mais on se trompait.

Le sieur Estelle était allé porter cette nouvelle à Baba Hassan, parce que le Bey était absent : celui-ci lui dit qu'il fallait faire venir à Alger, l'aîné des enfants du défunt et qu'on l'investirait à la place de son père ou qu'on l'y mettrait lui-même. Estelle répondit qu'ils n'avaient pas assez de bien l'un et l'autre, ni assez d'expérience pour se charger de ce fardeau.

Le Trucheman qui avait accompagné le sieur Estelle, vint me rendre compte de ce qui s'était passé à cette audience. Je le renvoyai représenter au Dey que de la Font était connu pour un honnête homme dans toute la France, que j'étais bien fâché de voir cet Établissement à la veille d'être perdu par les impressions malignes que ses ennemis avaient données de lui ; que s'il était une fois abandonné, il n'y aurait plus personne, en France, qui osât entreprendre ce commerce et qu'il y avait lieu de le donner au sieur de La Font, après les dépenses que lui et sa Compagnie y avaient faites. Le Dey m'envoya prier de venir au Divan et me demanda ce que je croyais qu'il fallait faire du Bastion, puisque Arnaud était mort. Je lui répondis qu'il était le maître du Bastion, comme il me l'avait dit plusieurs fois et qu'il en pouvait faire tout ce qu'il voudrait. Il me demanda si je ne connaissais pas quelqu'un à Marseille qui put entreprendre ce commerce. Je lui dis qu'il n'y avait point de particulier assez riche pour cela et que personne n'y songerait dès que la Compagnie l'aurait abandonné,

" Le Dey répliqua qu'à défaut des Français, il y avait assez de gens Gênes qui s'empresseraient de faire ce commerce et qu'il était résolu de le leur donner, Je répondis à cela que ce commerce était depuis très longtemps entre les mains des Français, que c'étaient eux qui l'avaient établi, qu'ils avaient fait des dépenses immenses pour mettre les forts du Bastion et de La Calle en l'état où ils étaient ; qu'il n'avait été rétabli qu'en considération d'une paix dont il semble être le lien et que j'aurais peine à croire qu'il pensât à établir dans ces Postes des gens qui n'ont jamais été amis de la République.

Le bonhomme, après avoir rêvé quelque temps, me dit qu'il était de justice de le laisser à la Compagnie française, mais qu'il ne pouvait se résoudre à y placer un homme qui avait attenté à sa vie, en promettant vingt mille piastres au Bey de Constantine pour le faire mourir avec son gendre, et qu'il me le prouverait en me montrant les originaux des lettres que de La Font avait écrites à ce Bey.

Je lui répartis que dans le poste où Dieu l'avait élevé, il devait rendre la même justice aux Étrangers qu'il voulait que l'on fit à ses Sujets. Qu'il fallait entendre les parties avant de les condamner. Que le Roy n'aurait pas accordé sa protection au sieur de La Font, s'il l'avait cru capable d'une semblable lâcheté et de la perfidie dont il était accusé et qu'après que la Compagnie du sieur de La Font avait dépensé près de cent mille écus pour l'établissement de ce commerce, il y aurait de l'injustice à l'empêcher de revenir à son fonds et d'en retirer quelque profit.

J'ajoutai que selon la transaction qui avait été passée à Marseille, le sieur de La Font et ses associés s'étaient chargés de toutes les dettes et de toutes les dépenses, outre les douze mille écus dont ils étaient convenus pour le dédommagement de feu Arnaud, et qu'il exposerait sa famille à les perdre s'il faisait passer le Bastion et son commerce en d'autres mains qu'en celles de la Compagnie et qu'enfin les redevances qu'Alger en retirait étaient assez considérables pour le faire penser sérieusement à la conservation de ce commerce.

Le Dey m'interrompit et me dit que quand le Bastion avait été abandonné, la Milice n'avait pas laissé d'être payée et qu'il lui paraissait que j'étais un bon ami du sieur de La Font. Je lui dis que les membres de cette compagnie étant Français et moi le Consul de la Nation, le devoir de ma charge m'obligeait de prendre soin de leurs intérêts que le Roy m'avait recommandés très expressément.

Le Dey me pressa encore de lui dire mon sentiment sur ce qu'il devait faire pour la satisfaction des deux parties et pour la sienne, Je le priai de considérer que le Bastion ne pouvait subsister qu'entre les mains de la Compagnie du sieur de La Font. Que, si on l'abandonnait, les enfants de feu Arnaud perdraient les douze mille écus de la transaction et seraient punis comme étant la cause de la perte de ce commerce et qu'on se pourvoirait contre eux pour les dommages et intérêts. Je lui dis ensuite que si le sieur de La Font avait pu lui parler la dernière fois qu'il était venu à Alger, il n'aurait pas eu de peine à se laver de cette fausse accusation, mais qu'il n'avait pas osé débarquer pour ne pas s'exposer aux premiers mouvements de Baba Hassan qui ne le menaçait de rien moins que de la mort.

Après que le Dey m'eût écouté avec beaucoup d'attention, il me dit ces paroles : " Eh bien, puisqu'il faut pardonner et rétablir les affaires, écrivez-lui de ma part qu'il vienne, que l'accusation soit vraie ou fausse, le passé est passé ; j'oublie tout cela et je vous en donne ma parole qu'il ne lui arrivera rien, ni en sa personne, ni en ses biens. Dépêchez incessamment la barque du patron Légier pour le faire venir et pour porter en France la lettre que j'écrirai au Roy sur les affaires présentes. "

Cela ayant été ainsi terminé, le Dey me retint encore pour me parler d'autres affaires qui n'étaient pas moins importantes. Après les avoir expédiées, il me chargea d'écrire à la Cour que quand les vaisseaux du Roy voudraient toucher à Alger, ils y seraient les bienvenus et qu'on ne leur refuserait rien de tout ce qu'ils pourraient avoir besoin ; mais que s'ils recevaient les esclaves qui se sauveraient chez eux à la nage ou autrement, on les ferait payer au Consul dès le lendemain de leur départ.

Le 23 septembre, Baba Hassan m'envoya chercher et me remit trois lettres pour le Roy. Elles étaient écrites en Turc, de la part du Pacha, du Dey et de la Milice, toutes trois de la même teneur. Il me dit avec sa grossièreté ordinaire que j'écrivisse selon leurs intentions et que j'en fisse venir la réponse au plus tôt. Il me déclara en même temps que si la réponse ne venait pas dans un temps raisonnable qui devait être court, vu le peu de distance qu'il y a de Marseille à Alger, je n'aurais qu'à rentrer en France.

J'eus une autre prise avec ce brutal sur ce qu'il ne voulait pas que son Secrétaire donnait la qualité de Padis?chali, qui veut dire Empereur au Roi. Il prétendait que leur conscience et leur loi ne leur permettaient pas de donner cette qualité aux Princes Chrétiens ; et je lui fis voir que le Grand Seigneur la donnait au Roi de France. A la fin, je l'emportai après une longue contestation et je ne voulais point recevoir les Lettres à moins qu'elles ne fussent dans des bourses de satin. Il fallut y venir et les trois Lettres furent mises dans les bourses de satin blanc avec les qualités convenables. En voici la teneur :

" Au plus glorieux et plus majestueux Prince de la croyance de Jésus, choisi entre les grands, magnifiques, honorés dans la Religion Chrétienne, arbitre et pacificateur des affaires qui naissent dans la communauté des peuples Nazaréens ; dépositaire de la grandeur, de l'éminence et de la douceur ; possesseur de la voie qui conduit à l'honneur et à la gloire, l'Empereur de, France, Louis. Dieu veuille le combler de prospérité et de bonheur et affermir ses pas dans les sentiers de la droiture, Après avoir donné le salut à celui qui a suivi le Conducteur. (Le Conducteur n'est autre que Mahomet, de sorte que le salut ne s'adresse qu'aux Musulmans.)

" Votre Majesté saura que votre serviteur, le Consul d'Arvieux, est heureusement arrivé en cette ville d'Alger, dans les premiers jours du mois de septembre de notre année 1085. Il est le bienvenu. Nous le recevons avec plaisir et à notre contentement. Nous le reconnaissons pour Consul. Tout ce qu'il fait nous est agréable, parce que tous ceux qui viennent de la part des Grands doivent être considérés comme la personne de ceux qui les envoient. Mais nous n'avons la paix qu'avec vous et non pas avec les autres Nations. Nous n'avons rien à voir sur vos navires, et nous ne consentons pas aussi qu'aucun de nous les trouble et les inquiète. Cependant vos vaisseaux reçoivent des Chrétiens étrangers dans leurs bords, qu'ils transportent de côté et d'autre ; il n'y a personne de nous qui soit content de cela. Si on trouve deux ou trois étrangers dans un vaisseau Français, on ne leur dira rien ; mais s'il y en a davantage nous prendrons nos ennemis sans toucher au chargement où nous ne prétendons rien.

" Nous vous avertissons aussi que vos Sujets naviguent avec les vaisseaux de Livourne, de Gênes, de Portugal, d'Espagne, de Hollande et de Malte ; si nous les trouvons dans les navires de nos ennemis, nous les prendrons, parce qu'ils se battent contre nos gens et en blessent et en tuent. Lorsque nous en trouverons en cet état, nous ne leur donnerons point de quartier et les ferons esclaves. Nous ne les considèrerons plus comme vos Sujets, d'autant que depuis vingt ou trente ans qu'ils ont passé dans ce pays-là, ils s'y sont mariés et habitués ; ils servent nos ennemis et font la course avec eux. Nous vous déclarons donc que nous-en prendrons tout autant que nous en trouverons de cette manière. Nous vous avons écrit deux ou trois Lettres sans recevoir de réponse.

" Ainsi, dès que cette Lettre sera arrivée eu votre présence, faites-nous savoir en diligence, par une autre Lettre de votre part, quelle est votre intention là-dessus, afin que nous prenions nos mesures et que nous sachions si vous désirez que nous soyons en paix. Le moyen de l'affermir est que vous fassiez défendre à vos Sujets de recevoir dans leurs bords plus de trois Chrétiens qui ne soient pas de nos amis, et que vos Sujets ne naviguent point dans les vaisseaux de nos ennemis, parce que ce procédé pourrait être cause, de quelque rupture qui serait, en ce cas, contre notre volonté.

" De votre part, quand vous prendrez quelques vaisseaux sur vos ennemis, comme ceux de Salé et de Tripoli, s'il se trouve quelqu'un qui se réclame d'Alger, nous le désavouerons et nous ne le reconnaîtrons point.

" Au surplus, si vos navires venant dans le port d'Alger pour avoir de l'eau, du biscuit et autres provisions dont ils auront besoin, les ayant reçues et étant sur le point de partir, reçoivent dans leurs bords les Esclaves des particuliers qui s'y réfugient avec des chaloupes ou à la nage et les emmènent avec eux, leurs patrons viennent ensuite nous faire enrager, c'est ce que nous ne pouvons souffrir en aucune manière, et pour ce sujet aussi défendez-leur qu'ils n'enlèvent aucun des Esclaves de cette ville quand ils y viendront. "Il y a aussi des Turcs qui se sauvent de Gênes, de Livourne, d'Espagne et d'autres Pays où ils étaient captifs et s'en vont clans votre Royaume, à cause de la paix qui est entre nous. Nous ne consentons point aussi que vous les fassiez Esclaves et qu'on les mette aux galères. Nous finissons en vous souhaitant une longue vie, pleine de félicités. " Écrit dans les derniers jours de la lune de Djoumari, le second de l'année 1085 (23 septembre 1674). "

Lorsque Baba Hassan nie remit ces Lettres, il me recommanda d'écrire au sieur de La Font que s'il allait au Bastion avant de passer à Alger, il prit bien garde de ne commettre aucune violence contre qui que ce fut, s'il voulait s'établir dans un pays où il n'était point aimé.

J'obligeai le sieur Estelle d'écrire à de La Font, en conformité de ce que le Dey m'avait dit, et ayant fait un état de tout ce que le Bastion devait à Alger, qui se montait à douze mille piastres, j'envoyai le tout par la barque de Légier.